Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): вопросы интерпретации

Автор: Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И., Курманкулов Ж.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается оригинальное древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан). Оно отличается нетипичной для древнетюркской каменной скульптуры позицией рук и необычным атрибутом - топором-чеканом, изображенным вместо сосуда. Анализ изобразительных и вещественных аналогов предметов вооружения, воспроизведенных на изваянии, позволил датировать его VII- началом VIII в. (VII в.). Композиционные особенности скульптуры могли объясняться знакомством создавшего ее мастера с искусством населения сопредельных территорий, в первую очередь согдийского, а также территориально близкого - китайского. Сюжет изваяния позволяет рассматривать его смысловое содержание в нескольких направлениях: в качестве изображения сакрализованного предводителя, ставшего после смерти священным покровителем близкой ему группы населения (стандартная интерпретация древнетюркских изваяний, установленных вблизи каменных оградок), и в качестве изображения стража - непременного элемента «дороги духов», устраиваемой около погребального сооружения представителей императорской элиты в Китае.

Древнетюркские изваяния, центральный казахстан, китай, "дорога духов", клинковое оружие

Короткий адрес: https://sciup.org/145145857

IDR: 145145857 | УДК: 903.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.059-065

Текст научной статьи Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): вопросы интерпретации

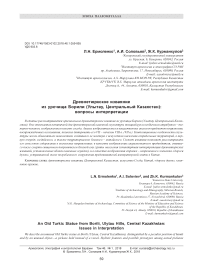

Каменное изваяние, недавно обнаруженное в урочище Борили в Улытау на юго-западе Казахского мелко-сопочника (Сарыарки), было описано нами ранее [Ермоленко, Соловьев, Курманкулов, 2016]. Напомним, что оно представляет собой разбитую на несколько частей статую стоящего во весь рост мужчины, который опирается одной рукой на боевой топор, а другой сжимает рукоять прямолезвийного клинка в ножнах, прикрепленных к поясу. Кроме того, на изваянии хо-

Рис. 1. Скульптура из Борили.

рошо различимы отвороты (лацканы) одежды, браслеты, шейная гривна, серьги, пояс с поясными накладками, коротколезвийное оружие с рукоятью, расположенной под углом к лезвию и снабженной кольцевым навершием, круглая и прямоугольная сумочки с подвесками, оселок (рис. 1). Хотя эта скульптура, бесспорно, принадлежит к древнетюркскому миру, ряд выявленных параллелей уводит нас в согдийско-иранском направлении. В то же время в поисках объяснений мировоззренческого и изобразительного феномена, стоящего за данным образом, следует обратиться и к материалам территориально близкой империи Китая, которая обладала не только мощным военным и культурным потенциалом, оказавшим в свое время значительное влияние на политические события в кочевом мире и древних цивилизациях Восточной Азии, но и развитой скульптурной традицией, восходящей ко временам глубокой древности, задолго до появления древнетюркских военнополитических образований.

Атрибуция изваяния

Продолжая анализ изваяния из Борили, хотелось бы обратить внимание на одно, на наш взгляд, весьма любопытное обстоятельство. Фактически поза рассматриваемого персонажа (положение стоя, обе руки опираются на оружие) скорее присуща стражнику, нежели пирующему герою с чашей в руке – главному персонажу древнетюркской каменной скульптуры (который, вероятно, воспринимался именно так, по крайней мере, на первоначальной стадии обрядового использования этой скульптуры). Впрочем, при всей каноничности поз древнетюркских изваяний встречаются варианты, различающиеся положением левой руки: на поясе, животе, рукояти клинкового оружия, на тулове сосуда вме сте с правой рукой; на левом колене, как, например, у некоторых искусных, практически круглых скульптурных изображений, обнаруженных на территории Монголии. Мы намеренно акцентируем внимание на тех базовых изобразительных элементах, которые имели для зрителей важнейшее смысловое значение, т.к. были связаны с общепонятным «языком» условных знаков и жестов. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о мужских изображениях, такими значимыми элементами оказываются сосуд, пояс, клинковое оружие, гривна.

И если три последних элемента в разных сочетаниях обозначают статус персонажа, то первый маркирует конкретный сюжет сакрального содержания. Забегая вперед, отметим, что в зависимости от актуальности момента и общего сценария священной церемонии (погребальная тризна, поминки, обращение к духу са-крализованного предка-покровителя, личное персонифицированное общение и т.д.) смысл жеста руки с чашей меняется. Он может, например, трактоваться как знак благопожелания, акт приема или, наоборот, передачи сосуда, символичный обмен его содержимым между воплощенным в камне человеком и его родственниками и потомками и т.д. Собственно, именно отсутствие «пиршественной чаши» и замена ее боевым топором – грозным оружием ближнего боя, которое средневековые воины Евразии использовали на пространстве как минимум от берегов Амура до долин Рейна и узких фьордов севера Европы, – существенным образом меняет сакральный смысл рассматриваемого изваяния. Топор как средство вооруженной борьбы, конечно же, был известен и представителям древней китайской цивилизации, которая, как показывают недавние находки, была инициатором, если не законодателем многих популярных форм вооружения у «северных варваров» – разнообразных групп скотоводческого населения, выпасавших свои стада у ее границ. «Очарованию» материальной и духовной культуры Великой Империи с особой силой была подвержена местная элита. За примерами далеко ходить не придется. Еще в хуннское время высшая знать державы хунну хоронила своих представителей по ханьским нормам погребального обряда, с соответствующей архитектурой погребальных сооружений и большим количеством высококачественных предметов ремесленного производства императорских мастерских [Полосьмак, Богданов, 2015, с. 53–109, 119–132]. Не много изменилась картина и в Средневековье, в эпоху Тан. Свидетельством тому могут служить «мавзолеи» Тоньюкука, Бильге-кагана и Кюль-тегина. Последний вообще возводился китайскими мастерами, присланными с соответствующими степному менталитету знаками «уважения». Данные сооружения включали т.н. дорогу духов (шэньдао, гуйдао, шэньлу) [Комиссаров, Кудинова, Соловьев, 2012] со стандартным набором каменных изваяний, которые представлены скульптурами людей и животных, установленными попарно и входившими в единый архитектурный ансамбль некрополя. Согласно сохранившимся представлениям, по этой дороге шли души умерших, а воплощенные в камне существа защищали их. Наиболее ранняя «аллея духов» прослеживается в погребении полководца Хо Цюйбина (140–117 гг. до н.э.), а первые из известных нам монументальных скульптур были установлены в 120 г. до н.э. [Кравцова, 2007, с. 495, 496; 2010]. Подчеркнем, что основные черты «дороги духов», сложившиеся в эпоху Хань, о ставались обязательными элементами элитных и прежде всего императорских захоронений в Китае до династий Мин (1386–1644 гг.) и Цин (1644–1911 гг.) включительно. Комплекс каменных изваяний сановников и существ мифологического бестиария, созданных по стандартным нормам средневековой китайской скульптурной традиции, наблюдал и фотографировал на левобережье Улуг-Хема в 1916 г. А.В. Адрианов [Беликова, 2014, с. 116–120, рис. 43–50]. Судя по изобразительному канону и взаимному расположению скульптур, они представляли собой остатки такой же «дороги духов», некогда связанной с ныне исчезнувшим погребальным комплексом высшей знати. Сам исследователь справедливо соотносил находку в Туве с восточной традицией и считал, что она оставлена «китайцами во времена их пребывания здесь» [Там же, с. 117]. То, что камень обрабатывали китайские мастера, не вызывает сомнения, в отличие от дальнейшей, если так можно выразиться, принадлежности самих скульптур заезжему императорскому чиновнику. Учитывая извечную и в недавнем прошлом незыблемую китайскую традицию возвращать усопших (даже из самых отдаленных областей) для погребения на исторической родине, с высокой степенью вероятности можно предположить, что погребальный комплекс на Улуг-Хеме был сооружен все-таки для местного аристократа. Сравнительно недавно в Монголии исследован курган середины VII в. Шо-роон Дов, в котором был погребен один из крупных местных чиновников из числа родовой знати, назначенных китайской администрацией (см.: [Данилов, 2010]). Здесь найдена каменная плита с эпитафией на китайском языке и серия терракотовых фигурок людей и животных, традиция помещения которых в погребальные комплексы существовала в Китае уже в эпоху династий Цинь и Хань (последняя четверть III в. до н.э. – первая четверть III в. н.э.). Высеченные на массивных каменных плитах эпитафии на китайском языке, посвященные местным чиновникам, встречены и на территории современного Кыргызстана [Табалдиев, Белек, 2008, с. 165, 167, 168]. Важным смысловым элементом элитных погребений высшей императорской знати древнего Китая были массивные, порой громадные драконообразные каменные черепахи, символизировавшие вечность. На их спинах устанавливались высокие (более 3 м) стелы с пространными эпитафиями. К числу таких структурно важных компонентов знаменитого погребального комплекса Кюль-тегина отно сятся огромная мраморная черепаха и аналогичная стела с руническими и китайскими надписями. Вообще, судя по изобилию подобных разноразмерных драконообразных панцирных рептилий, обнаруженных в настоящее время на территории Монголии [Мэнгуго гудай юму…, 2008, с. 206,

230, 282, 283, 288], и обломков стел, китайская погребальная традиция со статуарным рядом визуализированных сакральных персонажей была весьма популярна в аристократической среде древнетюркского общества. Показательно, что Тоньюкук, известный военный и политический деятель Второго тюркского каганата, советник Кюль-тегина и Бильге-кагана, получил образование в столице империи Тан в духе китайской культуры. И не столь уж важными оказались военные столкновения и «опустошительные» походы, о которых говорится в эпистолярном наследии степных воителей, и противостояние Танскому Китаю. Многовековое технологическое доминирование империи, ее богатства, роскошь, обширность территории, жесткая централизация власти и быстро восстанавливаемый военный потенциал не могли не оказать влияния на воображение степных аристократов, которые, копируя доминантные элементы соседней высокой, утонченной культуры, как бы вставали на одну ступеньку с ее правителями. Соответственно, местные элиты более низкого ранга также начинали подражать своей верхушке и воспроизводить (в меру своего понимания и возможностей) престижную атрибутику вместе с формами ее демонстрации, адаптируя их к традиционным нормам жизни. Впрочем, процессы такой «аккультурации» по мере удаления утрачивали яркий этнический колорит. На территории Горного Алтая не известно каменных черепах и стел с эпитафиями. Да и каменная скульптура здесь в большинстве своем выглядит гораздо более примитивной, что, впрочем, не исключает серии выразительных изваяний, выполненных на высоком уровне, скорее всего профессиональными мастерами. Что касается южной части Алтая и Синьцзяна в целом, то еще в 1990-х гг. здесь было известно не менее 200 изваяний различного типа; и число их постоянно растет [Ван Бо, 1995; Ван Бо, Ци Сяошань, 1996; Сюй Юйфан, Ван Бо, 2002; и др.]*.

В настоящее время можно констатировать наличие в Синьцзяне замечательных высококачественных изваяний древнетюркского облика, выполненных, вероятнее всего, согдийскими мастерами, на что указывают, кроме техники изготовления, элементы экипировки, аналоги которых обнаруживаются в фресковой живописи, также как соответствующие характерным стилистическим приемам изображения кистей рук, «изысканного» положения тонких пальцев**.

-

*К сожалению, изделия древнетюркского круга все еще находятся как бы под покровом негласного умолчания, и только в последнее время завеса над этим феноменом начала подниматься.

-

**Одну из таких скульптур со следами повреждений (отбита голова) нам довелось осмотреть в Музее памятников культуры округа Алтай (г. Алтай, Синьцзян, КНР).

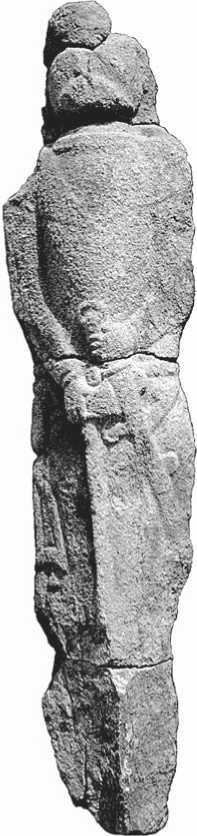

В этом нет ничего удивительного, т.к. проходившие здесь трассы Великого Шелкового пути транслировали мощные культурные импульсы. Последние отчетливо заметны на археологических материалах, например, на знаменитой танской погребальной мелкой пластике, сохранившей характерный облик бородатых чужеземцев в высоких головных уборах, длиннополых кафтанах с отворотами и пеших, и конных, и управляющих верблюдами*. Сюжетные линии, стилистически связанные с традициями ирано-согдийского искусства, можно отметить уже на резных стенах мраморных саркофагов важных чиновников северных китайских государств рубежа VI–VII вв. Например, на барельефах саркофага из гробницы Юй Хуна** отразились как эпизоды его собственной биографии и иранских эпических сказаний, так и зоро-астрийские верования [Комиссаров, Соловьев, Трушкин, 2014]. Любопытно, что среди каменных изваяний Синьцзяна обнаруживается изображение человека с посохом в одной руке, сосудом в другой и с густой бородой в стиле, присущем танской глиняной пластике, которая воспроизводит чужеземных согдийских персонажей (рис. 2)***. Отметим, что в массиве подобных глиняных фигурок, изображающих тяжеловооруженных всадников, легко распознаются и персонажи явно разноэтничного, в т.ч. и тюркского, облика [Комиссаров, Соловьев, 2015, рис. 3–7]. Таким образом, для территории Северного Китая и прилегающих районов в третьей четверти I тыс. н.э. можно говорить о некой благоприятной мультикультурной ситуации, отразившейся как в материальной, так и духовной культуре****. Обратим внимание и на то обстоятель-

Рис. 2. Образ согдийца в глиняной пластике династии Тан ( 1–3 ) и каменной скульптуре древних тюрков ( 4 ).

1 – музей г. Алтай Синьцзян-Уйгурского автономного района; 2–4 – Шэньсийский исторический музей.

ство, что тюрками в Центральной Азии также практиковалось устройство поселений согдийских колонистов. Это сказалось на облике экономики и культуры каганатов, которая характеризовалась слиянием традиций оседлоземледельческого населения, «состоявшего из небольшой части осевших на землю тюрок и происходившего из земледельческих районов главным образом согдийского населения, занимавшего основные позиции в земледелии, ремесле, торговле и культурной жизни государств, и кочевого тюркского населения, господствовавшего в политическом отношении и базировавшегося экономически на кочевом скотоводстве» [Могильников, 1981, с. 30]. Последствия такого положения дел нашли отражение и в материалах с территории современного Казахстана. Здесь в древнетюркской скульптурной пластике также обнаруживаются явные параллели с согдийскими изобразительными канонами, в частности, выразившиеся в «утонченном» воспроизведении кистей рук и жеста, оформлении кос прически и т.д.

Обращаясь к китайским изобразитель-

ным материалам, несложно заметить, что «оснащение» воспроизводимых образов разного рода средствами вооруженной борьбы имеет давнюю традицию, восходящую еще к циньскому времени, когда, например, знаменитая терракотовая армия первого императора снабжалась настоящим оружием. Нельзя не отметить и устойчивую традицию создавать фигуры, как бы опирающиеся руками на рукояти стоящих перед ними клинков или бойки топоров, которая окончательно оформилась в последующее время, но отчетливо прослеживается в полноразмерных статуях офицерского корпуса терракотовой армии. Обратим внимание и на то, что древковое ударное рубящее и колющее оружие, начиная с разнообразных бронзовых плосколезвийных клевцов и секир, в разных формах было весьма популярно в воинских формированиях Поднебесной. Более того, уже к эпохе Сун (960–1279 гг.) комбинированные топоры (двулезвийные или с противолежащим бойком), насаженные на длинную рукоять, стали важным атрибутом изображений представителей высшей воинской ие- рархии или сакральных воинственных персонажей, в т.ч. и духов женского пола [Лю Юнхуа…, 2003, с. 133, к-20.2; с. 121, к-4]. К числу других атрибутов рассматриваемого изваяния из Борили, которые находят параллели как в изобразительной традиции, так и в арсенале боевых средств древнего Китая, относится клинковое рубяще-колющее оружие с кольцевым навершием, известное уже во время династии Восточная Хань (25–220 гг.) [Ян Хун…, 1980, с. 124]. Еще раз подчеркнем, что фигура с оружием в обеих руках не соответствует нормам изобразительного стандарта древнетюркских обществ, связанного с непременным воспроизведением сосуда в скульптурной композиции. Оружие в обеих руках, даже если оно не обнажено и не находится в состоянии боевой готовности, в корне меняет восприятие скульптуры зрителем – как современным, смутно представляющим идеи, которые вызвали к жизни данный объект, так и средневековым, для которого они были просты и понятны. При всех возможных интерпретациях непременный и, навер- ное, основной эмоциональный импульс, исходящий от вооруженного персонажа, связан, если так можно выразиться, с посылом угрозы. Она может иметь направленность как апотропеическую, осуществляя сакральную защиту, демонстрируя героическое прошлое персонажа («хорошего» для своих и опасного для чужих); так и прокламативную, манифестируя зрителю силу и незыблемость потестарной власти, мощь которой гарантирует устойчивость иерархии общественных структур социума. Но, так или иначе, само восприятие направления «вектора силы» связано с позицией, занимаемой участником обряда или посетителем мемориального комплекса в системе его собственных мировоззренческих и культурно-исторических координат относительно воспроизводимого фрагмента событийной фабулы. В данном случае эмоциональному по сылу, овеществленному в изваянии из Борили, в наибольшей степени соответствуют два образа – владыки и уже упомянутого стража. Обратим внимание на одно, на наш взгляд, важное обстоятельство. В числе непременных типажей «дороги духов» у погребальных комплексов устанавливались изваяния воинов-стражей с клинковым и древковым ударным оружием, они могли держать его в руках, опираться на него или каким-то иным способом демонстрировать его наличие. Отметим, что в данном случае речь идет пока только о типологическом сходстве композиционной идеи, сами скульптуры по технике и стилистике исполнения все-таки различны. Изваяние из Борили, бесспорно, изображает тюрка, выполнено в канонах собственной скульптурной традиции или под ее влиянием. Вполне допустимым является предположение, что данное произведение пластического искусства некогда служило в качестве одного из стражей «дороги духов», сопровождавших нематериальную сущность усопшего к месту его заупокойного пребывания, и маркировало фактом своего присутствия некий неординарный статус погребенного. Косвенным аргументом в пользу такой гипотезы может быть и наличие курганного сооружения в непосредственной близости от места обнаружения изваяния. Вместе с тем до осуществления археологического исследования этого погребального комплекса и, соответственно, хронологической и культурно-исторической его интерпретации подобная ассоциация не имеет достоверной научной значимости. Повторим лишь, что нормы погребальной практики могущественного юго-восточного соседа могли оказать влияние на развитие традиции оформления сакрального пространства вокруг погребений социально значимых персон «варварского» населения смежных территорий. Семена таких идей пали на благодатную почву и в нужный момент дали свои всходы, которые проявились в стремлении местной аристократии к воспроизведению ряда визуальных характеристик погребальных ансамблей «цивилизованных» соседей в тот самый период раннего Средневековья, когда процессы взаимовлияния культур были особенно сильны.

Вместе с тем нельзя отбросить и привычный подход к интерпретации древнетюркских изваяний как атрибута т.н. оградок, встречаемых в горных и предгорных районах распространения памятников древнетюркского комплекса и связываемых специалистами с циклом поминальных обрядов. Однако в этом случае, учитывая нестандартный облик скульптуры, мы должны будем признать и определенные изменения в мировоззрении оставившей ее группы населения, которые проявились в отходе от «универсальных» норм, диктовавших необходимость изображения сосуда. Очевидно, можно предполагать и определенные изменения некоторых обрядовых действий, связанных с погребальной практикой и опытом последующего использования скульптуры в сакральной жизни коллектива. В этом случае мы в праве также предполагать наличие серии подобных изваяний и ожидать их открытия как минимум на территории ближайших районов. Ведь, будучи достаточно консервативным, традиционное мировоззрение, однажды приняв такой канон в столь важной для коллектива сфере, как уход его члена, будет требовать повторения всего цикла обрядовых действий и связанной с ним атрибутики для гарантии благополучия нематериальной сущно сти усопшего, а следовательно, и коллектива.

И наконец, нельзя не высказать еще одной гипотезы, хотя и наименее вероятной из всех, основанной на существовании большого числа ранних параллелей изображенному на изваянии железному клинку с кольцевым навершием на территории древнейших государств Восточной Азии. Скорее всего, именно отсюда это оружие вместе с другими элементами духовной и материальной культуры распространилось по кочевой ойкумене. Данное обстоятельство позволяет предположить, что на примере скульптуры из Бо-рили мы имеем дело с начальными этапами сложения древнетюркской статуарной традиции.

Заключение

Существенно то, что создавший изваяние из Борили резчик пренебрег традицией, заменив сосуд «неканоническим» атрибутом. Подобные отступления очень редки, как в случае довольно реалистичной скульптуры из урочища Карагаш (Центральный Казахстан), которая изображает мужчину в халате с лацканами, держащего обеими руками длинный посох [Маргулан, 2003, ил. 89]. Территориально ближайшую аналогию представляет собой изображение тюрка (фигура 19) в росписи на западной стене помещения 1 в Афраси-абе [Альбаум, 1975, рис. 7; Ермоленко, Курманкулов,

Баяр, 2005]. Вместе с тем канон данного изваяния может быть соотнесен и с образом стража – непременного элемента погребального ритуала китайской элиты, который мог быть инкорпорирован в обрядность кочевой аристократии, находившейся под влиянием достижений культуры могущественного соседа. Следовательно, есть основания предполагать, что каменотесы, изготовившие столь необычные скульптуры, были знакомы с образцами (и осведомлены о значении образов) согдийского и китайского искусства, в котором оказались запечатлены и тюрки. Видимо, мастера обращались к художественным средствам высокоразвитого искусства, следуя неординарным запросам нерядовых заказчиков. Неслучайно сооружение, возле которого было найдено изваяние из Борили, не похоже на обычную оградку, однако получить представление о его конструкции, равно как подтвердить связь этих объектов между собой позволят только раскопки.

Исследование выполнено в рамках государственного задания Минобрануки России № 33.2597.2017/ПЧ.

Список литературы Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): вопросы интерпретации

- Альбаум Л.И Живопись Афрасиаба. - Ташкент: Фан, 1975. - 112 с.

- Беликова О.Б. Последняя экспедиция А.В. Адрианова: Тува, 1915-1916 гг.: Археологические исследования (историографический аспект). - Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2014. - 570 с.

- Ван Бо. Обзор оленных камней Синьцзяна // Каогусюэ цзикань. - 1995. - № 9. - С. 239-260 (на кит. яз.).

- Ван Бо, Ци Сяошань. Сычоучжи лу цаоюань шижэнь яньцзю (Исследование степных каменных изваяний на Шелковом пути). - Урумчи: Синьцзянь жэньминь чубаньшэ, 1996. - 512 с. (на кит. яз.).

- Данилов С.В. Шороон Дов - «земляной бугор» // Наука из первых рук. - 2010. - № 6. - С. 288-299.