Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): предметный комплекс

Автор: Ермоленко Л.Н., Соловьев А.И., Курманкулов Ж.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.44, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье вводится в научный оборот оригинальное древнетюркское изваяние, обнаруженное в урочище Борили, рас- положенном в Улытау на юго-западе Казахского мелкосопочника. Оно отличается нетипичной для древнетюркской скульптуры позицией рук и необычным атрибутом – топором-чеканом, изображенным вместо сосуда. Абсолютных параллелей изваянию не найдено. Среди известных на сегодняшний день произведений древнетюркской скульптуры сходство прослеживается лишь в ряде элементов – покрое одежды, предметах вооружения и поясной гарнитуры. Изображенные на поверхности скульптуры предметы имеют параллели среди изобразительных материалов как согдийского и тюркского круга, так и памятников древнейших государств Восточной Азии. Композиционные особенности изваяния из Борили могли объясняться знакомством создавшего его мастера с искусством населения сопредельных территорий, в первую очередь согдийского, и относительно близкого – китайского. Отличительные черты данного изваяния позволяют рассматривать его смысловое содержание в нескольких направлениях, связанных с визуально-эмоциональными аспектами погребальной практики. По результатам анализа изобразительных и вещественных аналогов предметов вооружения, воспроизведенных на изваянии, памятник датирован VII – началом VIII в.

Дреенетюркские изеаяния, центральный казахстан, искусстео согда, китай, клинковое оружие с кольцевым навершием рукояти, топор-чекан

Короткий адрес: https://sciup.org/145146020

IDR: 145146020 | УДК: 903.6 | DOI: 10.17746/1563-0102.2016.44.4.102-113

Текст научной статьи Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): предметный комплекс

Древнетюркские каменные изваяния западной части азиатских степей отличаются заметным своеобразием по сравнению с аналогичными восточными памятниками, например, распространенностью в их иконографии таких реалий, как прическа в виде кос, халат с лацканами, кубки на ножке, оружие с кольцевым навершием и пр. [Ермоленко, 2004, с. 43]. Особый исследовательский интерес представляют уникальные экземпляры, подчеркивающие самобытность западно-тюркской скульптуры. К ним принадлежит необычное изваяние из урочища Борили в Улытау на юго-западе Казахского мелкосопочника (Сарыарки). Его изучение оказало сь сопряженным с рядом проблем, таких, например, как вопрос о соответствиях в искусстве Западнотюркского каганата и Согда, не раз рассматривавшийся исследователями изваяний, настенных росписей, коропластики и пр. [Шер, 1966, с. 67, 68; Альбаум, 1975, с. 30–34; Ермоленко, 2004, с. 38–41; и др.], и влиянии культурных импульсов из очагов древнейших цивилизаций Во сточной Азии. Задача атрибуции и датировки публикуемого изваяния с привлечением вещественных аналогов осложняется почти полным отсутствием таковых в региональном материале, что потребовало обращения к артефактам с сопредельных территорий. Данная работа посвящена предметному комплексу, воплощенному в рельефах на поверхности скульптуры. Вопросы, связанные с интерпретацией изваяния, будут рассмотрены в следующей статье.

Описание изваяния

Рассматриваемый памятник обнаружен в урочище Борили* у слияния рек Тамды и Теректы (48º 57ʹ 155ʹʹ с.ш., 66º 59ʹ 850ʹʹ в.д., высота 483 м). Изваяние, вероятно, располагалось на месте своей первоначальной установки – у восточный полы земляной насыпи. Диаметр последней до стигал 12 м, высота 0,4–0,5 м. На поверхности насыпи встречались камни, в т.ч. белый кварц. С западной стороны этого сооружения располагалась предположительно более поздняя каменная выкладка диаметром 6 м, высотой до 0,3 м, в средней части которой камни отсутствовали. Скульптура изготовлена из глыбы розового крупнозернистого гранита и воспроизводит образ мужчины с оружием в обеих руках (рис. 1). Размеры изваяния 195 × 25÷44 × 10÷22 см. Выпуклая форма монолита и близкие к реальным пропорции фигуры создают впечатление объемной скульптуры. Оборотная сторона изваяния покрыта грубыми сколами и лишена изображений.

Сохранность поверженной и разбитой некогда скульптуры удовлетворительная. Больше всего разрушена голова, которая была отколота. На ее боковых сторонах различимы изображения ушей с округлыми подве сками серег, а на лице – очертания носа и (широких?) усов. Туловище фигуры разломано на три части, правое плечо повреждено сколом. Основание шеи изваяния охватывает узкий сегментовидный барельеф, разделенный продольной линией, – изображение двухрядного шейного украшения (гривны?). На запястьях показаны тонкие браслеты. На груди фигуры переданы отвороты одежды. Хотя линия борта отсутствует, размещение правого лацкана над левым позволяет предполагать запáх одежды налево.

Пояс обозначен такими деталями, как округлая пряжка с сегментовидным отверстием для ремня, шесть круглых накладных блях (по три в ряд справа и слева от пряжки) и небольшой фрагмент ремня на правом боку. Судя по конфигурации пряжки, пояс застегивался в сторону, противоположную запáху одежды, т.е. направо.

Кисть полусогнутой левой руки изваяния находится над поясом и сжимает рукоять длинного клинкового оружия (палаша?) с овально-кольцевым навершием и тонким прямым перекрестием. Изображены ножны с характерными полукруглыми обоймами, соединявшими парные поперечные скобы. Положение ножен близко к вертикальному. Ниже верхней обоймы почти перпендикулярно палашу выбит

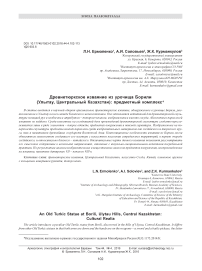

Рис. 1. Каменное изваяние из Борили.

20 cм

рельеф коротколезвийного оружия (ножа или кинжала), клинок которого заключен в ножны асимметричной треугольной формы с аналогичными приспособлениями для крепления к поясу. Рукоять оружия, расположенная под углом к клинку, увенчана кольцевым навершием.

Кисть правой руки изваяния располагается ниже пояса поверх средней части проушного топора-чекана, обращенного лезвием влево – в сторону клинкового оружия. Топор имеет трапециевидное лезвие, клиновидный боек и длинное прямое древко, достигающее границы нижней необработанной части камня, которая закапывалась в землю. Можно предположить, что высеченный из гранита персонаж, словно на трость, опирался на это оружие. К поясу фигуры на правом боку примыкает овальная подвесная сумочка. На ней рельефом изображены верхний клапан*, спускающийся «мыском», и декоративная оторочка либо контур кармана-отделения, нашитого на лице- вую часть изделия. Под сумочкой высечены два «висящих» рядом удлиненных предмета. Передний (ближний к фронтальной грани) имеет вид вытянутой трапеции с вогнутыми сторонами и основанием, от которого отходит вниз треугольник, по-видимому обозначающий свисающую кисть. Вероятно, это тоже сумочка с клапаном и накладным карманом. Ее форма, система запирания и декор ассоциируются с миниатюрным колчаном. Можно предположить, что сумочка предназначалась для помещения удлиненных вещей (?). Задний предмет (ближний к тыльной плоскости), очевидно, воспроизводит точильный брусок с отверстием для подвешивания.

Предметная атрибутика изображений

Нетипичность изваяния из Борили проявляется как в позиции правой руки, так и в атрибуте, который она «держит». У древнетюркских скульптур, как правило, правая рука изображена возносящей сосуд к груди и располагается выше левой. По положению обеих рук рассматриваемому изваянию близок экземпляр из Чуйской долины [Шер, 1966, табл. XII, 51]. В правой руке этой скульптуры, судя по опубликованной Я.А. Шером фотографии, атрибута нет (или он неразличим), зато клинок, рукоять которого сжимает левая рука, наклонен аналогичным образом (рис. 2, 1). Кроме того, в описании сообщается о «каптаргаке» – круглой сумочке [Там же, с. 96].

Изображения клинкового оружия с кольцевым на-вершием зафиксированы только на западно-тюркских изваяниях, запечатлевших мужчин с сосудом в правой руке. Кроме Семиречья, Южного, Центрального и Восточного Казахстана [Там же, табл. II, 9–11; IV, 18; VI, 30; VII, 32, 35; Арсланова, Чариков, 1974, рис. 2, 8; Чариков, 1984, рис. 1; 1989, рис. 2, 1; Мар-гулан, 2003, ил. 24; Ермоленко, 2004, рис. 5, 16; 9, 20; 33, 60; 61, 105; 62, 106; Байтанаев, 2004, с. 78] (рис. 3, 1–10) скульптура с таким аксессуаром выявлена только в Восточном Туркестане. Это массивное изваяние высотой 2,85 м из Аэркатэ (Аэрсяти, уезд Бортала) [Худяков, 1998, рис. 1, 2; Сычоу чжи лу..., 2008, с. 238] (см. рис. 2, 2, 3; 3, 18). Длинные клинки, воспроизведенные на статуях из Аэркатэ и Борили, помимо на-вершия, демонстрируют сходные системы крепления к поясу, полукруглые портупейные обоймы на ножнах и близкую к вертикальной позицию. На изваянии из Аэркатэ также изображен халат с лацканами, гривна (с трапециевидной сдвоенной подвеской) на шее и серьги в ушах. Кинжал на поясе этой скульптуры также имеет асимметрично-треугольное лезвие, абрис которого угадывается в форме ножен, украшенных трапециевидной подвеской-кистью (?) и снабженных такой же, как у длинного рубяще-колющего оружия обоих изваяний, системой крепления к поясу. Рукоять кинжала, расположенная под углом к лезвию, имеет рубчатые односторонние выступы, хорошо известные по иллюстрациям атрибутов древнетюркских изваяний [Евтюхова, 1952, рис. 67], а теперь уже и по вещественным находкам в западно-сибирской лесостепи. Затейливое навершие рукояти, очертания которого на опубликованных рисунках напоминают маленький чайник (см. рис. 3, 18), при непосредственном осмотре оказалось таким же, как и на скульптуре из Бори-ли, т.е. в форме кольца (см. рис. 2, 3).

По взаиморасположению обоих клинков изваяние из Борили сопоставимо со скульптурой, найденной в низовье р. Тамды (Улытау) [Маргулан, 2003, ил. 24] (см. рис. 3, 11 ). Короткое клинковое оружие, изображенное на этой скульптуре, расположено параллельно поясу и имеет кольцевое навершие. На правом боку показаны округлая сумочка и ниже прямоугольная. Декор верхней части круглой сумочки, передающий, скорее всего, клапан, сходен с подобным элементом изваяния из Борили. Аналогичное расположение оружия и набор сумочек запечатлены на скульптуре из Заилийского Алатау (Семиречье) [Там же, ил. 140, 141].

Размещение длинного и короткого клинкового оружия с кольцевыми навершиями под углом друг к другу засвидетельствовано в иконографии изваяния из с. Балтаколь (Южный Казахстан) [Чариков, 1984, рис. 1] (см. рис. 3, 9). На ножнах сильно изогнутого длинноклинкового оружия (сабли, по А.А. Чарикову) показаны две парные обоймы с полукруглыми выступами, на ножнах коротколезвийного – две полукруглые петли (скорее всего, такие же обоймы) с валиком по внешнему контуру. На левом боку изображен округлый мешочек «с фигурным клапаном» [Там же, с. 58]. Перекрещивающиеся длинный, с кольцевым навершием, и короткий клинки воспроизведены на изваянии из Каркаралинска (Центральный Казахстан) [Шер, 1966, табл. II, 11] (см. рис. 3, 3). На нем также изображены соединенные и прикрепленные справа к поясу сумочки: круглая и прямоугольная с маленьким «отростком» снизу. Показаны и отвороты халата, запахивающегося налево.

Комбинация круглой сумочки с прямоугольной, имеющей вогнутые стороны и «отросток» (кисть?) внизу, воспроизведена на изваянии из Кара-Кобы с редкой для Алтая деталью – лацканами [Кубарев, Кочеев, 1988, табл. 5, 7]. Аналогичное сочетание выявлено и на нескольких скульптурах из Центрального Казахстана и Семиречья [Маргулан, 2003, ил. 142; Ермоленко, 2004, рис. 5, 15; Курманку-лов, Ермоленко, 2014, ил. 119].

Наибольшее же соответствие изваянию из Бо-рили по совокупно сти атрибутов являет экземпляр из совхоза Мичуринского (Во сточный Казахстан) [Арсланова, Чариков, 1974, рис. 2, 8 ; ср.: Шер, 1966, табл. IX, 17 ]. Это реалистичное изображение, приближающееся к круглой скульптуре, с косами и другими деталями на тыльной поверхности (см. рис. 3, 8 ). На его груди намечены отвороты халата [Ермоленко, 2003, рис. 3], линия борта которого переходит в очертания верхней правой полы. Таким образом, одежда запахнута налево, однако пояс застегнут направо. Овально-кольцевые навершия детализированы на обеих рукоятях клинкового оружия. Форма лезвия короткого клинка, закрытого рукой, неясна.

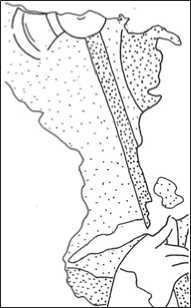

Рис. 2. Некоторые параллели изваянию из Борили в древнетюркской изобразительной традиции.

1 – скульптура из Чуйской долины [Шер, 1966, табл. XII, 51 ]; 2 – статуя из Аэркатэ (Аэрсяти, уезд Бортала) [Сычоу чжи лу..., 2008, с. 238]; 3 – фрагмент рельефа на скульптуре из Аэркатэ. Урумчи. Музей Синьцзян-Уйгурского автономного района.

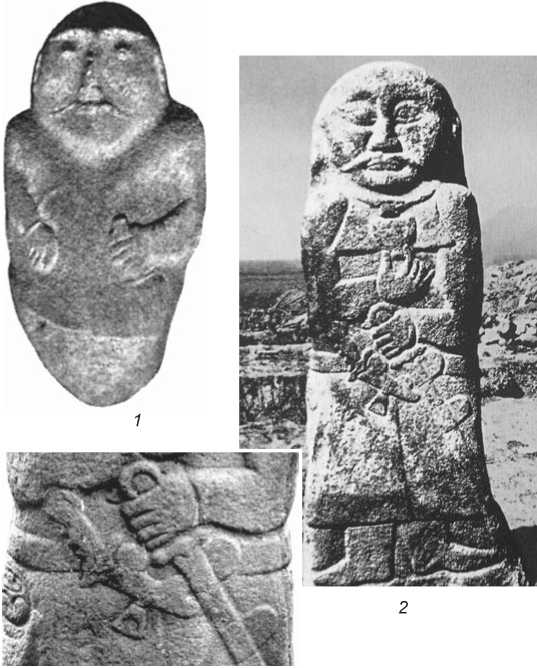

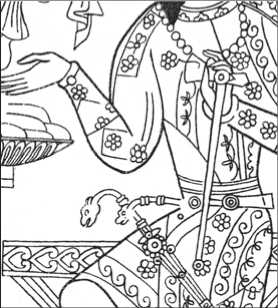

Рис. 3. Оружие с кольцевым навершием рукояти в иконографии древнетюркских изваяний.

1–7 – по: [Шер, 1966, табл. II, 9–11 ; IV, 18 ; VI, 30 ; VII, 32 , 35 ]; 8 – по: [Арсланова, Чариков, 1974, рис. 2, 8 ]; 9 – по: [Чариков, 1984, рис. 1]; 10 – по: [Чариков, 1989, рис. 2, 1 ]; 11 – по: [Маргулан, 2003, ил. 24]; 12–16 – по: [Ермоленко, 2004, рис. 5, 16 ;

9, 20 ; 33, 60 ; 61, 105 ; 62, 106 ]; 17 – по: [Байтанаев, 2004, с. 78]; 18 – по: [Худяков, 1998, рис. 1, 2 ].

Длинный клинок, изображение которого заканчивается на тыльной грани, выглядит изогнутым, на основании чего соотнесен Ф.Х. Арслановой и А.А. Чариковым с саблей. В отличие от изваяния из Борили, клинки на этой скульптуре изображены параллельно друг другу и под наклоном к поясу. Кстати, однонаправленная подвеска комплекта клинкового оружия с кольцевым навершием рукояти фиксируется еще на четырех изваяниях из Южного Казахстана и Семиречья (см. рис. 3, 4 , 7 , 10 , 17 ) [Шер, 1966, табл. IV, 18 ; VII, 35 ; Чариков, 1989, рис. 2, 1 ; Байтанаев, 2004, с. 78]. На правом боку скульптуры из совхоза Мичуринского показаны две скомбинированные сумочки, привешенные к поясу. Их форма такая же, как на изваянии из Борили, однако атрибут, отождествляемый с оселком, расположен перед сумочками. Аналогичная комбинация трех предметов обнаруживается на двух изваяниях с изображениями парных комплектов клинкового оружия (без наверший) и лацканов – из Каратау (Южный Казахстан) [Маргулан, 2003, ил. 98; ср.: Шер, 1966, табл. III, 16 ] и Кыпчыла (Алтай) [Сорокин, 1968, рис. 2, 1 ; ср.: Кубарев В.Д., 1984, табл. XXXIII, 198 ]. Характерно, что сочетание сумочек (округлой и прямоугольной) и точильного бруска или только подобных сумочек не зафиксировано на древнетюркских изваяниях Тувы и Монголии*.

Топор до сих пор не встречался в предметном наборе древнетюркской скульптуры. Правда, изображение этого орудия, заткнутого за пояс (?) в перевернутом положении, было идентифицировано В.Д. Кубаревым и В.А. Кочеевым на одном алтайском изваянии, вопрос о датировке которого остался открытым [1988, табл. 5, 6 , с. 213–214]. Топор, подвешенный к поясу за конец длинной рукояти, показан на нескольких скульптурах Северного Кавказа [Биджиев, 1993, с. 238–239, рис. 54, 57, 63]. По мнению Х.Х. Биджи-ева, они могут быть датированы рубежом XII–XIII вв. и позднее [Там же, с. 244]. Но, так или иначе, отмеченные топоры по своей форме отличны от высеченного на изваянии из Борили.

Изобразительные аналоги атрибутов рассматриваемого изваяния есть и в настенных росписях согдийских городов, например, на западной стене помещения I Афрасиаба, на которой изображен прием послов согдийским царем (начало второй половины VII в. [Маршак, 2009, с. 28]). У тюркского персонажа в халате с лацканами к поясу справа привешена прямоугольная сумочка с треугольным «отростком»

*На некоторых изваяниях Монголии, Алтая, Тувы наблюдается комбинация округлой сумочки и узкого предмета [Евтюхова, 1952, рис. 17, 2 ; Кубарев В.Д., 1984, табл. VII, 48 ; XXV, 151 ; XXXI, 191 ; XXXIII, 199 ; Кубарев, Цэвээндорж, 1995, табл. II, 1 ; Bayar, 1997, ill. 104, 116; Баяр, Эрдэнэбаа-тар, 1999, ил. 26, 27].

снизу, а рядом (спереди) находится узкий предмет [Альбаум, 1975, рис. 5, 6 ]. Участок росписи от пояса до низко висящей сумочки, к сожалению, разрушен [Там же, табл. VIII]. Кольцевые навершия на рукоятях мечей показаны у нескольких изображенных иностранных послов [Там же, рис. 6, 11 , 14 ; 7, 24, 25 ]. Одни из этих персонажей, по предположению Л.И. Альбаума, прибыли из Китая или Восточного Туркестана [Там же, рис. 6, 11 , с. 22], другие – из Кореи [Там же, рис. 7, 24, 25 , с. 75]. У первых оружие парное, причем короткий клинок расположен почти горизонтально, а длинный – наклонно; оба висят на двух полукруглых петлях. У вторых показаны только длинные клинки, подвешенные наклонно на двух фигурных петлях. Овально-кольцевое навер-шие имеется на рукояти кинжала одного тюркского персонажа [Аржанцева, 1987, рис. 4, 1 ].

Сходство с предметами, воспроизведенными на изваянии из Борили, прослеживается в реалиях пирующих персонажей в ро списи помещения XVI/10 в Пенджикенте [Беленицкий, 1973, ил. 19] (конец VII – начало VIII в. [Маршак, 2009, с. 38]). Среди сидящих по-восточному мужчин одни одеты в «тюркские» халаты с лацканами, другие – в имеющие сходную отделку одеяния с глухим воротом*. На поясах пирующих персонажей с правой стороны на крупном кольце висит сумочка, а за ней узкий предмет. Прямоугольные в своей основе сумочки различаются формой нижнего края. У двух персонажей они имеют внизу «отросток». К поясам участников пира с помощью двух петель горизонтально прикреплены короткие клинки в ножнах; на рукояти одного из них различимо кольцевое навершие [Беле-ницкий, 1973, ил. 21].

Клинковым оружием с кольцевым навершием, в т.ч. парным, обладают три пирующих под балдахином персонажа в росписи помещения VI/1 [Там же, с. 21] (начало VIII в. [Маршак, 2009, с. 43]). Некоторые исследователи считают этих знатных особ тюрками [Лобачева, 1979, с. 24] или тюргешами [Ермоленко, Курманкулов, 2012, с. 105]. Однако, кроме наверший, их затейливо украшенное оружие отличается от изображенного на древнетюркских изваяниях, как и прочие атрибуты, включая одежду. Хотя бородка в виде вертикальной полоски под нижней губой на лицах пирующих идентична зафиксированной на некоторых древнетюркских изваяниях [Там же, с. 97–103] (см. рис. 3, 9 , 11 ). Сходным с изображенным на древнетюркских изваяниях является клинковое оружие

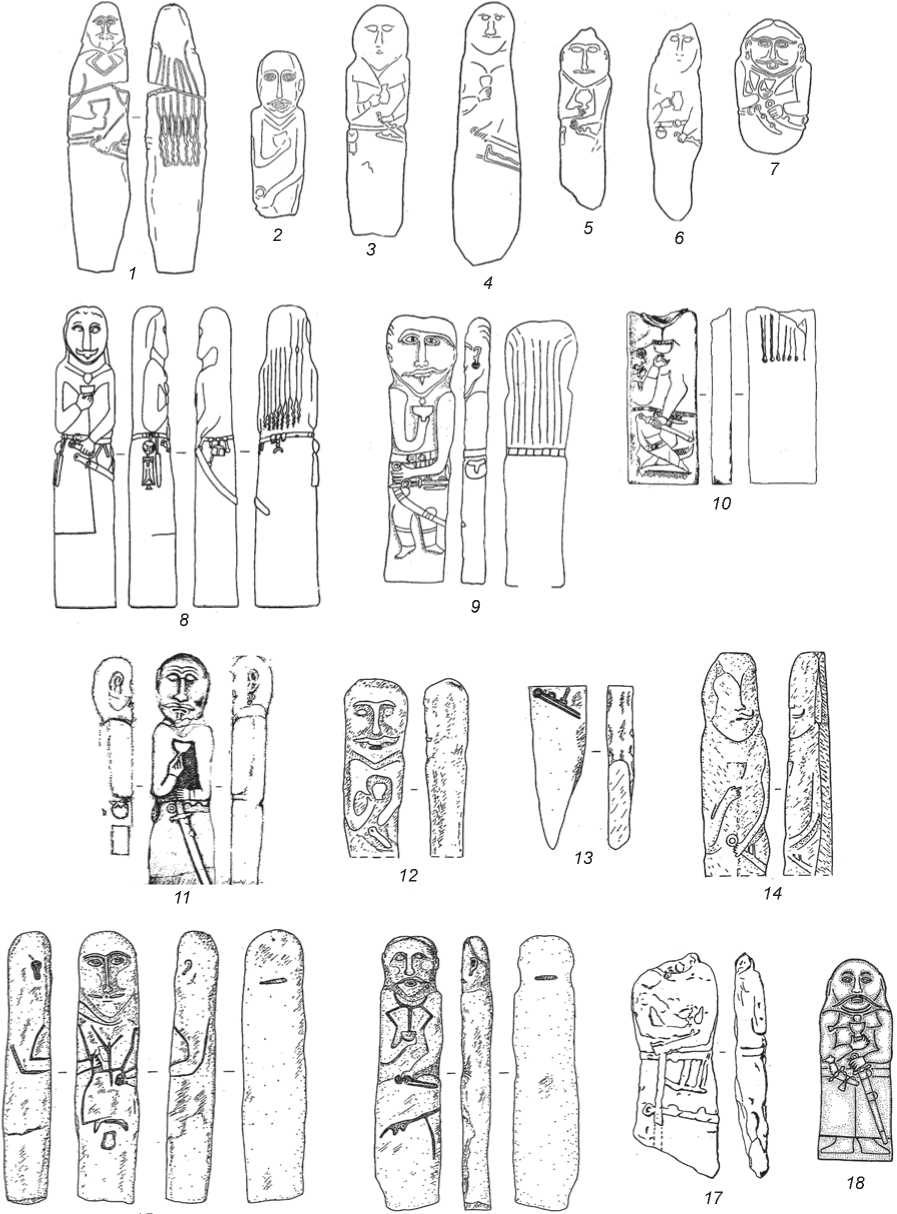

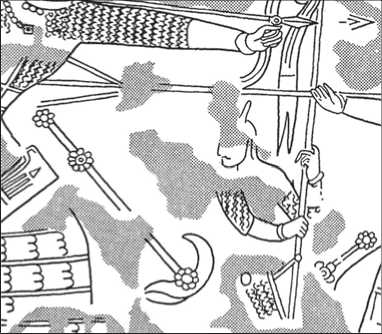

Рис. 4. Топоры в средневековой изобразительной традиции.

1 – Борили; 2 – Пенджикент VI/1 [Беленицкий, 1973, с. 21]; 3 – Афрасиаб [Альбаум, 1975, табл. L]; 4 – Шикшин [Дьяконова, 1984, рис. 12]; 5 – Пенджикент VI/41 [Беленицкий, 1973, с. 28]; 6 – Пенджикент VI/1 [Там же, с. 19]; 7 – д. Климова Соликамского уезда Пермской губ. [Смирнов, 1909, рис. 306. Фрагмент].

бородатого мужчины, который запечатлен в росписи помещения XXI/3 беседующим со знатной женщиной [Беленицкий, 1973, с. 32]. К поясу этого персонажа прикреплены клинки с кольцевым навершием, вложенные в ножны с двумя обоймами и полукруглыми выступами. Хотя собеседник дамы является важной персоной и одет подобно пирующим под балдахином, его оружие не украшено*.

Среди разнообразного оружия, запечатленного на фресках согдийских городов, есть и топоры-чеканы. Такой предмет, например, держит на плече юноша в одной из сцен парадного зала VI/41 в Пенджикен-те [Там же, с. 28] (синий зал, росписи которого датируются ок. 740 г. [Маршак, 2009, с. 40]). Показанный в профиль топор состоит из секторовидного, расширяющегося к концам лезвия, круглой детали, вмещающей втулку, и усеченно-ромбического бойка (рис. 4, 5). Частичное изображение подобного предмета обнаружено на фрагменте росписи в помещении I Афрасиаба [Альбаум, 1975, табл. L] (рис. 4, 3). Однако эти топоры, как и изящный двусторонний топорик – царская инсигния (Пенджикент, помещение VI/1) [Белениц-кий, 1973, с. 21] (рис. 4, 2), ладьевидный боевой топор поединщика (Пенджикент, помещение VI/1) [Там же, с. 19] (рис. 4, 6), не сходны с атрибутом изваяния из Борили.

Аналогии находим на т.н. блюде из Кулагыша, которо е было изготовлено согдийским торевтом в VII в. [Marschak, 1986, Abb. 198]. На его внутренней поверхности изображена сцена поединка двух

Рис. 5. Изображения топоров на восточной металлической посуде.

1 – блюдо с Малой Оби (Верхненильдин-ское). Музей истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН; 2 , 3 – фрагменты рельефов, прорисовка А.П. Бородовского [Гемуев, Сагалаев, Соловьев, 1989, с. 54]; 4 – блюдо, найденное близ д. Кулагыш Кунгурского уезда Пермской губ.; 5 – фрагмент этого блюда с изображением топоров [Смирнов, 1909, рис. 50].

военных предводителей в панцирях и трехрогих головных уборах (шлемах) (рис. 5, 4 ). Среди их вооружения имеются длинные клинки, ножны которых снабжены парными обоймами с полукруглыми лопастями-выступами, и топоры с трапециевидным лезвием, клиновидным бойком и округлыми щекови-цами проуха (рис. 5, 5 ). Правда, сравнение топоров остается до статочно условным, ибо средняя часть этого атрибута на изваянии из Борили прикрыта ладонью и не видна.

Проушные топоры-чеканы, отличающиеся от запечатленных на блюде из Кулагыша и, соответственно, на изваянии из Борили, показаны у всадников на двух почти одинаковых согдийских (среднеазиатских) блюдах – Верхненильдинском и Аников-ском [Даркевич, Маршак, 1974, рис. 3; Бауло, 2004, рис. 1] (рис. 5, 1–3). Первое датируется VIII – началом IX в., а время изготовления второго определяется исследователями по-разному [Бауло, 2004, с. 132–133]. Существенным в данном случае представляется заключение Б.И. Маршака о том, что Ани- ковское блюдо было отлито по слепку с оригинала VIII в. и сохранило его рельефные детали [Маршак, 1971, с. 11; Даркевич, Маршак, 1974, с. 217]*, в т.ч. топор. В качестве параллели персонажу с топором на этом блюде исследователь привел изображение всадника VIII в. из росписи пещерного храма в Шикшине (Восточный Туркестан) [Marschak, 1986, Abb. 212, 10]. Однако на рисунке к статье Н.В. Дьяконовой [1984, рис. 12] топорики двух других «рыцарей Шакья» (шикшинский храм 11) отличаются наличием втулки (см. рис. 4, 4).

Топор-чекан с трапециевидным лезвием и клювовидным бойком запечатлен и в сасанидской торевтике. На блюде с изображением «часов Хосрова» (VII в. [Тревер, Луконин, 1987, с. 111], вторая половина VII – начало VIII в. [Marschak, 1986, Abb. 437]) это оружие показано установленным рабочим концом вверх на тахте царя, который сидит по-восточному, опершись на прямо поставленный меч (см. рис. 4, 7 ).

Следует заметить, что вооруженные топором персонажи росписей и торевтики, как правило, носят его на плече, держа за рукоять. Только изображенный сидящим на троне правитель [Беленицкий, 1973, с. 21] опирается на топор, обхватив его за круглую среднюю часть, которая видна благодаря тому, что ладонь располагается с тыльной стороны оружия (см. рис. 4, 2 ). При этом сам топор находится возле груди царственной персоны, а конец рукояти упирается в бедро. Отметим, что топорики, особенно богато декорированные, как и булавы, были своего рода статусным оружием в дружинных формированиях Европы, Северной Азии, Китая, служили символом власти [Распопова, 1980, с. 76, 78].

Определенным предметным аналогом высеченного на древнетюркских изваяниях оружия с кольцевым навершием является роскошный палаш из Пере-щепина (VII в.), рукоять и ножны которого украшены тиснеными золотыми обкладками [Шер, 1966, с. 42; Чариков, 1984, с. 59; 1989, с. 187]. Он был изготовлен византийским мастером в соответствии с «аварской нормой». Типологические аналоги этого явно «штучного» оружия ханского уровня исследователи обнаруживают среди находок из погребений аварской знати VII в. на территории Венгрии [Шер, 1966, с. 42; Сокровища…, 1997, с. 89, 135]. Однако при сходстве кольцевых наверший на рукоятях формы лопастей на обоймах ножен аварских мечей и изваянных в камне клинков различны. Несущие петли выступы на обоймах аварского оружия фигурные, в виде трех полукружий [Там же, с. 135].

По мнению З.А. Львовой и Б.И. Маршака, мечи с кольцевым навершием (наряду с псевдопряжками) «были распространены очень широко в степях и прилегающих к ним землях» [Там же, с. 89]. Однако в западной части степей Азии они пока не найдены, за исключением палаша из Берели, обнаруженного В.В. Радловым [Гаврилова, 1965, рис. 4, 12; Соловьев, 1987, с. 67]. Вместе с тем впечатляющее количество клинков такого рода – однолезвийных, с кольцевыми навершиями и преимущественно с прямой рубяще-режущей полосой – происходит с территорий древнейших государств Восточной Азии. В воинской среде Кореи они имели широкое распространение уже во второй четверти I тыс. н.э. [Ли Саньёп, 2008, с. 92, 93]. Хорошо известны они и в Японии. Представительная серия подобного оружия, как с прямым, так и с вогнутым лезвием, рабочая часть которого имеет обратную кривизну, обнаружена, например, при раскопках кургана Тодайдзияма (Китакацука), датируемого III в. н.э. [Ямато-но…, 2002, с. 54]. При этом круглые в сечении кольца некоторых навер-ший украшены с внешней стороны плоскими декоративными фигурными выступами (в т.ч. пламевидной и листовидной формы), изменяющими восприятие геометризма изделия. В таких случаях абрис кольца может образовывать довольно замысловатую форму, подобную той, которую, возможно, пытался передать древний мастер на уже упомянутом изваянии из Аэркатэ. Например, внутри кольца (в примыкающей к рукояти части) иногда размещался небольшой декоративный «трилистник». Воспроизведение этой детали на таком грубом и малопригодном для тонкой детализации материале, как гранит, могло привести к появлению характерного выступа внутри кольца клинкового оружия на изваянии из Борили. Прекрасное инкрустированное кольцевое навершие железного клинка VI в. н.э. с рукоятью, покрытой листовой бронзой, обнаружено в кургане Окаминэ в префектуре Нара. В целом клинки с кольцевыми навершия-ми входят в одну из распространенных типологических единиц клинкового оружия уже в период кофун (250–538 гг.) [Деревянко, 1987, с. 39]. В Китае длинные железные палаши с кольцевым навершием, появившись в эпоху Восточной Хань (25–220 гг. н.э.) [Ян Хун, 1980, с. 124], просуществовали вплоть до времен военной деятельно сти Народно-освободительной армии*.

Возвращаясь к археологическому материалу, обратим внимание на замечательный палаш в черных лаковых с золотой инкрустацией ножнах, некогда принадлежавший крупному чиновнику раннего периода династии Восточная Цзинь (316–420 гг.). Он был найден китайскими археологами в мог. 4 Фу-гуйшань неподалеку от Нанкина**. Длина палаша 96,9 см, ширина клинка 2,4, толщина его спинки 0,6 см. Палаш имел кольцевое навершие с бронзовым округлым выступом в нижней его части (тип 2) [Чжунго…, 2015, с. 641], по внешним признакам полностью аналогичное воспроизведенному на изваянии из Борили.

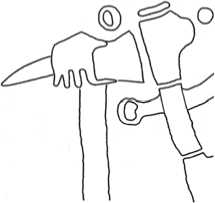

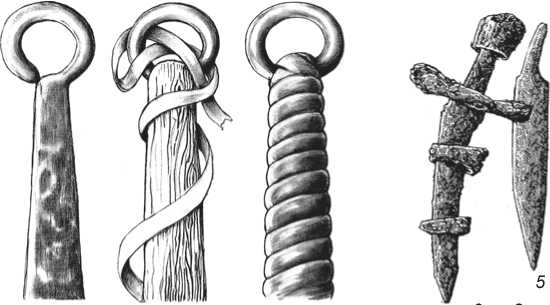

Предметные параллели рубяще-колющему оружию, изображенному на рассматриваемой скульптуре, можно обнаружить и среди образцов с территории Западной Сибири. Так, в Елыкаевской и Парабельской коллекциях имеются клинки с кольцевыми навершия-ми, в т.ч. и в виде несомкнутого кольца, одно из окончаний которого подведено к черенку рукояти, но не соединено с ним кузнечной сваркой [Соловьев, 1987, рис. 12, 2, 3; 14, 2, 5–7; 15, 1, 7, 8]. При окончательном монтаже рукояти путем размещения на черенке деревянных накладок с последующей фиксацией их ремнем, нитью, кожей или просто многослойной обмотки ремнем получится «настоящее» кольцевое на-вершие с заметным выступом внутри нижней его трети (рис. 6, 1–3)*.

Параллели коротколезвийному ножу или кинжалу с наклонной рукоятью, который изображен на изваянии из Борили, также можно отыскать в материалах некрополя Архиерейская Заимка в Томском Приобье, датированного по комплексу вещей и тан-ской монете преимущественно в пределах VII–VIII вв. [Беликова, Плетнева, 1983, с. 37–41, 92, 95; Чиндина, 1991, рис. 21, 8, 9; Соловьев, 1987, рис. 26, 3], среди предметов из Минусинской котловины и Северного Кавказа [Евтюхова, 1952, рис. 68]. Отметим, правда, что в этом случае речь идет все-таки об относительном сходстве. Тем более, что по естественным причинам мы ничего не знаем об устройстве и форме сокрытого ножнами клинка персонажа, запечатленного в извая-

нии. Относительно томских находок можно говорить лишь о совпадении наклона рукояти, системы крепления к поясу и условно о сходстве рабочей части. Тем более, что боевой нож из Приобья имеет иное навер-шие – выполненное в виде колпачка (рис. 6, 4 ). Похожие клинки с наклонной рукоятью встречены в этом регионе в могильнике Рёлка (рис. 6, 5 ), где также найдена и слабоизогнутая сабля (палаш, по терминологии Л.А. Чиндиной) со скобообразным (в виде усеченного кольца), покрытым бронзовым листом навершием [Чиндина, 1977, с. 27, 28, рис. 6, 1 ; Cоловьев, 1987, рис. 17, 5 ; 26, 3 ].

По материалам Южной Сибири и Центральной Азии Ю.С. Худяков констатировал наличие, хотя и сравнительно редкое, боевых топоров в древнетюркских комплексах и включил их в типолого-хронологическую матрицу древнетюркского оружия [1986, с. 157–158, рис. 71]. Для населения Минусинской котловины боевые комбинированные топоры с дополнительным бойком на обухе характерны на протяжении всей его средневековой истории, прерванной монгольским завоеванием [Худяков, 1980, с. 62–65, табл. 16]. Правда, форма ударной площадки обушной части у них оставалась, как у молотка, уплощенной. Боевые шпеньковые топоры с уплощенной верхней площадкой [Соловьев, 1987, рис. 29, 1–3 ] входили в комплекс вооружения обитателей

*В последнее время наметилась тенденция к удревне-нию Елыкаевского клада, обусловленному наличием в его составе явно ранних материалов. Однако присутствие в комплексе клинков с заметной кривизной лезвия, т.е. фактически ранних сабель, не позволяет согласиться с таким подходом и дает основание по-прежнему датировать коллекцию ранним Средневековьем, в пределах VI–VIII вв.

cм

Рис. 6. Некоторые параллели клинковому оружию, изображенному на изваянии из Борили.

1–3 – оформление рукояти с кольцевым навершием; 4 – боевой нож из некрополя Архиерейская Заимка; 5 – клинок из могильника Рёлка.

предтаежной и южно-таежной зон Западной Сибири, находившихся под сильным влиянием тюркоязычного населения. Вместе с тем именно здесь, в Среднем Приобье встречен боек с выпуклым секторовидным лезвием и длинным о стрым граненым чекановидным обухом, визуально очень похожим на тот, который изображен на скульптуре из Борили [Там же, рис. 29, 4 ]. Правда, следует отметить, что Черниль-щиковский могильник, к предметному комплексу которого относится этот экземпляр, разновременен*. И хотя в материалах памятника есть крупный обломок палаша с фигурной бронзовой обоймой и скобами от аналогичной рассмотренной системы подвески оружия к поясу [Там же, рис. 20, 11 ], определенно отне сти упомянутый топор к интересующему нас времени затруднительно. Что же касается восточноевропейских аналогий, то некоторое сходство с изображенным на изваянии из Борили топором имеет лишь клевец VI в. из могильника Борисово на Северном Кавказе [Ковалевская, 1981, рис. 62, 58 ].

Заключение

Изваяние из Борили по совокупности приведенных в статье аналогий может быть датировано VII – началом VIII в., преимущественно VII в. Несмотря на своеобразие положения правой руки и атрибута, определяющего это положение, в остальном данная скульптура не отличается от «типичных» древнетюркских. Бо- лее того, она обнаруживает значительное сходство с детализированными западно-тюркскими изваяниями, на которых воспроизведены элементы костюма и прически тюрков. Параллели найдены в материалах согдийского искусства и отчасти в китайской изобразительной традиции. Сравнение с ними древнетюркских изваяний и ранее позволяло исследователям выявлять соответствия образов, жестов, реалий. Так, в иконографии некоторых изваяний, в т.ч. с изображением оружия с кольцевым навершием, встречаются элементы, перекликающиеся с деталями согдийских росписей: утонченный жест кисти руки, поддерживающей кубок, волнистая стилизация окончаний кос-прядей и др. Представляется, что композиционно изваяние из Борили некоторым образом коррелирует с образом правителя в пенджикентской росписи. Об устойчивости, распространенности, значимости сочетания в «царственной» атрибутике клинкового оружия и топора может свидетельствовать иранское блюдо с изображением «часов Хосрова».

Список литературы Древнетюркское изваяние из урочища Борили (Улытау, Центральный Казахстан): предметный комплекс

- Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. -Ташкент: Фан, 1975. -112 с.

- Аржанцева И. А. Пояса на росписях Афрасиаба//История материальной культуры Узбекистана. -Ташкент: Фан, 1987. -Вып. 21. -С. 92-114.

- Арсланова Ф.Х., Чариков А.А. Каменные изваяния Верхнего Прииртышья//СА. -1974. -№ 3. -С. 220-256.

- Байтанаев Б. А. Каменное изваяние из Ушбулака//Изв. НАН РК. Сер. обществ. наук. -2004. -№ 1. -С. 77-81.

- Бауло А. В. Связь времен и культур (серебряное блюдо из Верхнего Нильдина)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2004. -№ 3. -С. 127-136.