Древние и средневековые укрепления в бассейне реки Зеркальной (Тадуши)

Автор: Дьякова О.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (28), 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14522564

IDR: 14522564 | УДК: 903.43

Текст статьи Древние и средневековые укрепления в бассейне реки Зеркальной (Тадуши)

Во все времена городища и крепости Приморья привлекали к себе внимание людей, что объясняется не только внешней эффектностью фортификационных сооружений, представленных каменными и земляными валами разных конфигураций и размеров, но и практической потребностью. В первую очередь, фортификациями приморских этносов интересовались ближние и дальние соседи, для защиты от которых и возводились эти сооружения. В китайских нарративных источниках сохранились многочисленные свидетельства о строительстве крепостей и городов дальневосточными племенами и государствами. Помимо сведений об укреплениях, вооружении, проходах и дорогах, китайцы собирали информацию о быте, нравах, традициях, численности окружавших их “варваров”, географии региона. По этим данным составлялись карты и династийные хроники. Благодаря переводам китайских летописных источников по истории “восточных иноземцев” Н.Я. Бичурина, В.П. Васильева, В. Горского, Г.М. Розова, Н.В. Кю-нера нам известно, что средневековые тунгусо-мань-чжуры (мохэ, бохайцы, чжурчжэни) имели разветвленную сеть укреплений [Бичурин, 1950, с. 69, 111; Васильев, 1857, с. 198–199].

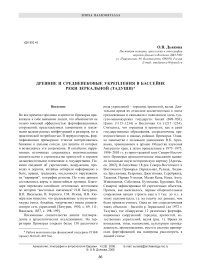

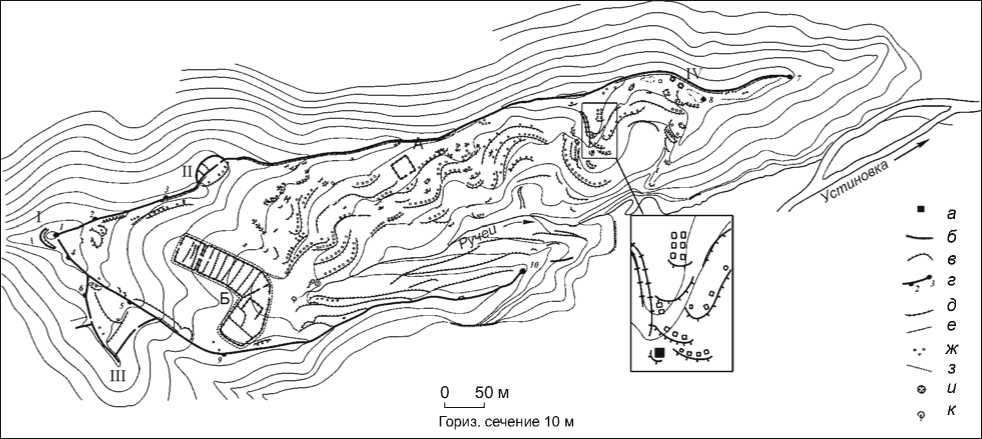

Письменные свидетельства нашли подтверждение в археологических исследованиях. На территории Приморья открыто более 150 различного рода укреплений – городищ, крепостей, валов. Длительное время их относили исключительно к эпохе средневековья и связывали с появлением здесь тунгусо-маньчжурских государств: Бохай (698–926), Цзинь (1115–1234) и Восточная Ся (1217–1234). Считалось, что городища и крепости, как и сами государственные образования, сосредоточены преимущественно в южных районах Приморья. Однако знакомство с полевыми дневниками В.К. Арсеньева, хранящимися в архиве Общества изучения Амурского края, а затем проведенные в 1973–1975, 1996–2005 гг. в горно-таежной зоне Северо-Восточного Приморья археологические изыскания выявили несколько иную историческую картину [Арсеньев, 2002]. В бассейнах 18 рек Северо-Восточного и Восточного Приморья (Зеркальная, Рудная, Лидов-ка, Брусиловка, Кедровка, Джигитовка, Серебрянка, Таежная, Первая Утесная, Малая Кема, Кема, Амгу, Живописная, Соболевка, Кузнецова, Бурливая, Пея, Самарга) зафиксировано 60 укрепленных объектов. Причем, как выяснилось, первые оборонительные сооружения начали строить еще в I тыс. до н.э. в эпоху палеометалла, т.е. на тысячу лет раньше, чем было принято считать. Одна из зон сосредоточения таких объектов – бассейн р. Зеркальной (до 1972 г. Тадуши), где обнаружено 12 различных фортификационных сооружений: городищ, крепостей, естественных укреплений, валов (рис. 1). Время их возведения, типы, назначение, культурную принадлежность, происхождение, место в системе приморских фортификаций мы намерены рассмотреть в данной статье.

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (28) 2006

Древние и средневековые укрепления в бассейне р. Зеркальной (Тадуши)

Зеркальная – большая река, текущая по Тадушинской впадине и смыкающаяся с западным водосбором Сихотэ-Алиня. Ее длина 82 км, падение 420 м. Бассейн имеет горный рельеф, высота вершин в истоках 600–1 300 м, в нижнем течении – 250–400 м. Долина реки умеренно извилистая, ширина в среднем 1–2,8 км, в местах впадения притоков увеличивается до 3,6 км. Склоны преимущественно крутые, расчлененные распадками и падями. Основные левые притоки Зеркальной – Кавалеровка, Высокогорская, правые – Устиновка (Сибайгоу), Садовая. Впадает в бухту Зеркальную Японского моря. Устьевая часть представляет собой широкий лиман, отделенный от моря песчаной ко сой. Зеркальная – водная артерия, связывающая во сточные и западные части Сихотэ-Алиня. На всем протяжении долина реки удобна для обитания человека.

Рис. 1. Расположение городищ и укреплений в бассейне р. Зеркальной (Тадуши).

1 – Венюковское городище; 2 – естественное укрепление Скала Дерсу; 3 – 5 – городища Горнореченское-1–3; 6 – городище Сибайгоу; 7 – городище Садовый Ключ; 8 – городище Богополье; 9 – вал на р. Зеркальной; 10 – городище Усть-Зеркальное; 11 – вал в пади Широкой.

а – городище; б – водораздел; в – горный перевал.

Эпоха палеометалла

На наличие в Приморье древних укреплений еще в 60-х гг. прошлого столетия обратил внимание А.П. Окладников, указав, что на п-ове Песчаном на памятнике есть вал [1963, с. 5–27]. Несколько позднее, в 1965 г., Д.Л. Бродянский опубликовал небольшую заметку об укрепленном поселении культуры раковинных куч на о-ве Петрова [1965, с. 56–58]. В 1973 г. был зафиксирован вал на памятнике раннего железного века Кедровка*. В следующем году поселение с валом, относящееся к эпохе палеометалла, обнаружил на сопке Кудья В.И. Дьяков**. Но в то время подобные факты либо не замечались дальневосточными специалистами, либо воспринимались с большим скепсисом. Потребовалось 30 лет для накопления достаточного статистического материала, чтобы наличие древних, а не только средневековых городищ в Приморье стало для всех очевидным.

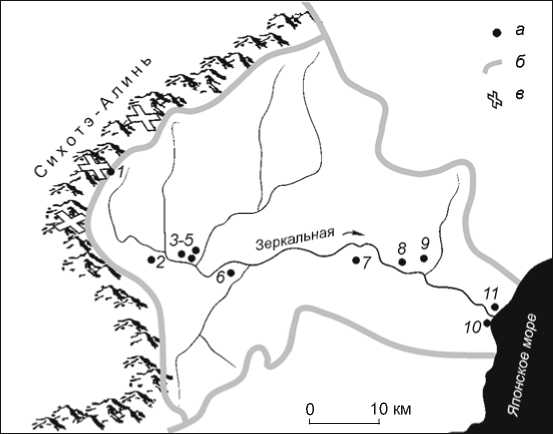

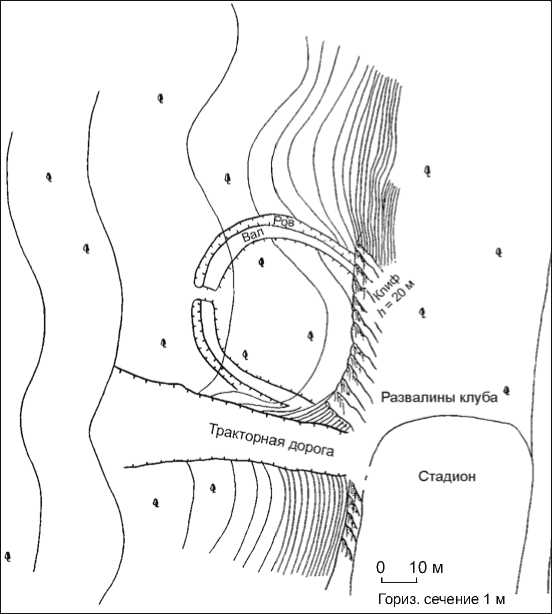

В бассейне р. Зеркальной в 1 км к югу от устья на вершине утеса Амуро-Приморской археологической экспедицией обнаружено укрепление эпохи палеоме-талла Усть-Зеркальное (рис. 1, 10 ; 2)*. С восточной стороны утес скалистый и обрывается в Японское море, с западной – крутой склон. Вершина отгорожена двумя рядами дугообразных валов, сложенных из камня и супеси. Длина внутреннего вала 70 м, внешнего – 80 м. Их высота с внутренней стороны не превышает 1 м, с внешней практически сливается со склоном сопки. На уплощенной поверхности утеса расположены две террасовидные площадки с двумя западинами овальной формы размером 3×1,5 м. Площадь памятника 0,15 га. Городище значительно разрушено военными объектами. Памятник однослойный со следующей стратиграфией: 1) дерн – 0,7–10 см; 2) гумусированная почва – 15–20 см; 3) светло-коричневый суглинок со щебенкой – 20–30 см (культурный слой); 4) щебень (материк).

В слое светло-коричневого суглинка обнаружены лепная керамика, относящаяся к куналейской группе

* Дьякова О.В. Отчет о работах Амуро-Приморской археологической экспедиции в 2002 г. на городищах Ку-налейское, Красное Озеро и разведочных работах в Ка-валеровском, Дальнегорском и Тернейском районах Приморского края. – Архив ИИАЭ ДВО РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 557. С. 17.

Рис. 2. План укрепления Усть-Зеркальное. а – вал; б – разрушенные участки вала; в – западина.

3 cм

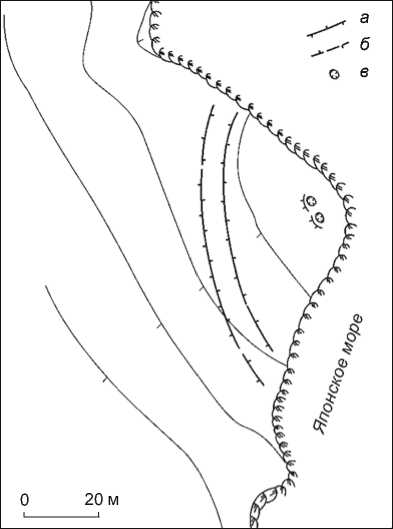

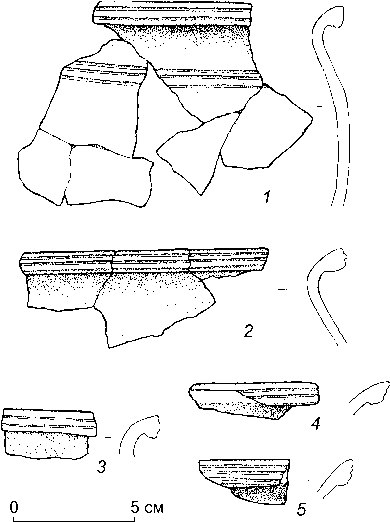

Рис. 3. Керамика лидовской культуры (куналейская группа). Усть-Зеркальное.

лидовской культуры (рис. 3), и заготовка каменной цилиндрической бусины.

Городище Усть-Зеркальное по типу – мысовое; по форме – дугообразное; по размеру – малое; по составу вала – каменное с наполнителем; по планиграфии – нетеррасированное, без внутреннего города и редута; по фортификациям – безбашенное; по функциональному назначению – сторожевая крепость, прикрывающая вход в бухту Зеркальную и долину реки.

Для юга российского Дальнего Востока мысо-вый тип укреплений является самым древним. По планиграфии и устройству он представляет собой отгороженный в самом узком месте участок мыса, защищенный с трех сторон скальными обрывами, водой или крутыми склонами. Подобные укрепления в эпоху палеометалла и раннего средневековья широко использовались различными этносами по всей Евразии, в т.ч. в Приморье и Приамурье.

В Северо-Восточном Приморье известны девять городищ лидовской культуры (Усть-Зеркаль-ное, Мыс Страшный, Дубровинское, Усть-Белембе, Кемское-Скалистое, Утесное, Мыс Александра, Дедушкин Ключ, Кудья). Все они расположены в приустьевых частях рек, впадающих в бухты Японского моря. Материал, обнаруженный на данных городищах, позволяет отнести их к финальному этапу существования лидовской культуры, т.е. к концу I тыс. до н.э. В это время на побережье Японского моря или на во сточных склонах Сихотэ-Алиня сложилась неспокойная обстановка, потребовавшая возведения оборонительных сооружений в морских бухтах. Нападения неприятеля ждали именно со стороны моря. Совершать набеги на лидовцев во второй половине I тыс. до н.э. могли только ян-ковцы – единственные пока известные в Приморье морские собиратели и рыболовы. Поднимаясь постепенно вдоль побережья с юга на север, янковцы постоянно сталкивались с лидовцами. Как показывают археологические исследования, их контакты не всегда заканчивались конфликтами. Материалы поселений Благодатное-3 и Новогордеевское, а также Куналейского городища явно свидетельствуют об ассимилятивных процессах, проявившихся в керамических комплексах, сочетающих лидовские и янковские черты.

Средневековье

На Дальнем Востоке России к средневековью относятся четыре археологические культуры: мохэская, бохай-ская, приморских и амурских чжурчжэней. В Приморье зафиксированы памятники первых трех. Культура приморских чжурчжэней представлена памятниками империи Цзинь (1115–1234) и государства Восточное Ся (1217–1234).

В бассейне р. Зеркальной обнаружены археологические объекты мохэской, бохайской и чжурчжэнь-ской (государство Восточное Ся) культур. Укрепления возводили только носители последних двух.

Бохайская культура. Государство Бохай было создано в 698 г. тунгусо-маньчжурскими племенами мохэ и занимало обширную территорию, включавшую часть Приморья, Северную Корею и Севе- ро-Восток Китая (Маньчжурию). Помимо титульных этносов в Бохай входили когу-ресцы, палеоазиаты, китайцы.

В бассейне р. Зеркальной зафиксированы три типа городищ бохайской культуры – мысовый, долинный и горный.

Мысовый тип. К нему относятся Горно-реченское-1–3 (см. рис. 1, 3 – 5 ). Это укрепления, расположенные на выступающих мысах. Городища данного типа подразделяются на два варианта: с дугообразными и замкнутыми валами. К первому относятся Горнореченское-1, -2.

Горнореченское-1 расположено на 20-метровом скалистом мысу в центре пос. Горнореченска (рис. 4). В плане городище полукруглой формы, с одним каменно-земляным валом, высота которого достигает 1,5 м, ширина в основании – 3 м, и рвом глубиной до 1 м, шириной 1,5–2 м. Вал окружает городище с северной, западной и южной сторон; с восточной – естественная защита в виде почти вертикального скального обрыва. На западном участке вала отмечается двухметровый разрыв для ворот. Вход простой, без специального оформления. Площадь городища 0,25 га. На юго-западном участке вала наружу выходит кладка из скальных камней и округлых галек. Поверхность внутри укрепления уплощена, довольно ровная, нетеррасирована, без внутреннего города и визуальных проявлений жилых комплексов. Памятник двухслойный. Зачистка обрывистой стороны городища выявила следующую стратиграфию: 1) почвенно-растительный горизонт; 2) коричневый суглинок; 3) скальные породы. Внизу коричневого суглинка обнаружены отщепы из белого туфа, характерные для мезолитических комплексов в бассейне р. Зеркальной. Средневековый слой артефактов не содержал*.

Горнореченское-2 расположено на мысовидной оконечности сопки в 3 км к востоку от пос. Горноре-ченска, на левом берегу р. Высокогорской (Кенцухе). С северной стороны городище защищают три ряда валов, образующих в плане полукруг, с южной – естественное скальное укрепление. Валы высотой до 3 м построены из галечника и крупных камней. С се-

* Болдин В.И., Никитин Ю.Г. Археологические работы в Кавалеровском, Чугуевском районах Приморского края в 1996 г. - Архив ИА РАН. P-1. № 20547; Окладников А.П. Отчет о работах Дальневосточной археологической экспедиции в 1960 г. - Там же. № 2120; Дьякова О.В. Отчет о работах Амуро-Приморской археологической экспедиции в 2002 г. … С. 17.

Рис. 4. План городища Горнореченское-1.

веро-северо-восточной стороны отмечаются двухметровые разрывы для ворот, т.е. каждый вал состоит из двух частей, длина которых составляет: во внешнем ряду – 150 и 120 м, внутреннем – 120 и 100, среднем – 120 и 110 м. Площадь городища не превышает 0,4 га. Поверхность внутри укрепления плоская, нетеррасированная, без внутреннего города, но с жилищными западинами. Археологический материал представлен керамикой бохайской культуры [Медведев, 1969а, с. 237; 1969б]*. В настоящее время городище полностью разрушено.

Городища Горнореченское-1, -2 по типу – мысо-вые; по форме – полукруглые; по планиграфии – простые, нетеррасированные, без внутреннего города и редута; по размерам – малые; по составу валов – каменные; по фортификациям – безбашенные, с одними простыми воротами; по назначению – жилые оборонительные укрепления.

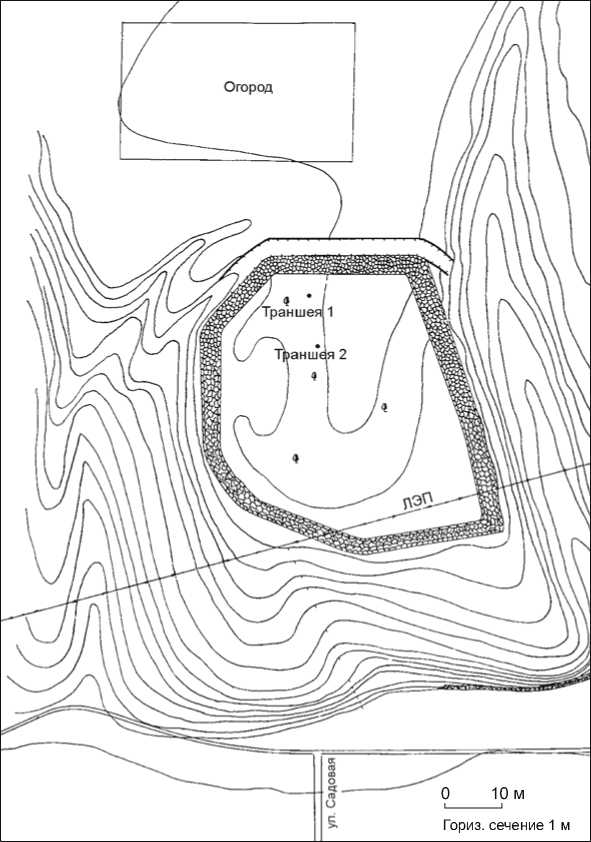

Горнореченское-3 – мысовое городище с замкнутым валом (рис. 5). Укрепление расположено на высоком уплощенном обрывистом с южной стороны

Рис. 5. План городища Горнореченское-3.

мысу, находящемся в восточной части пос. Горноре-ченска. По краю сопки прослеживаются сильно оплывший каменный (диаметр камней 5–45 см) вал и ров. Ширина вала 3–3,5 м, высота 0,5 м. В плане он имеет форму неправильного многоугольника размерами по линии север–юг 49,5 м, восток–запад – 43 м. Площадь городища 2,02 га*.

Памятник двухслойный. Нижний слой, представленный зеленоватым суглинком, относится к мезолиту, верхний почвенно-растительный горизонт – к средневековью, ко времени постройки городища. Его, видимо, только построили, но не успели об- жить. Датирующий материал в средневековом слое не обнаружен.

Городище Горнореченское-3 по типу – мысовое; по форме – многоугольное, замкнутое; по составу вала – каменное; по размеру – малое; по планиграфии – простое, нетеррасированное, без внутреннего города и редута; по фортификациям – безбашенное, без ворот; по назначению – оборонительное сторожевое укрепление.

Анализ городищ мысового типа выявил их классификационную неоднородность и различный генезис. Мысо-вые городища с дугообразными валами, перегораживавшими мыс в наиболее узком и уязвимом месте – в бассейне р. Зеркальной, как мы установили выше, появились еще в эпоху палеоме-талла, в I тыс. до н.э. Известны они и в мохэской культуре. Многие укрепления мохэ усложнены дополнительным привратным валом. Мохэские мысовые городища существовали достаточно длительное время – с первых столетий нашей эры до VIII–IX вв. Усложненный мысовый тип дугообразного вида представлен в бохайской культуре, что связано с вхождением племен мохэ в состав государства Бохай. Поэтому в материалах таких укреплений, в первую очередь в лепной керамике, прослеживается мохэская основа.

Мысовые городища с замкнутыми валами аналогичны квадратным долинным укреплениям. Причем они сохраняют даже дополнительные валы, использовавшиеся бохайцами в долинах в качестве дренажной системы. Перенесение укреплений на мыс связано с неспокойной обстановкой, сложившейся после IX в., т.е. после падения государства Бохай.

Долинный тип. Это городища, расположенные в долинах рек, как правило, на высокой пойме, на не затапливаемых водой участках с ровной поверхностью. В бассейне р. Зеркальной долинный тип укреплений представлен двумя памятниками – Садовый Ключ и Богополь (см. рис. 1, 7 , 8 ).

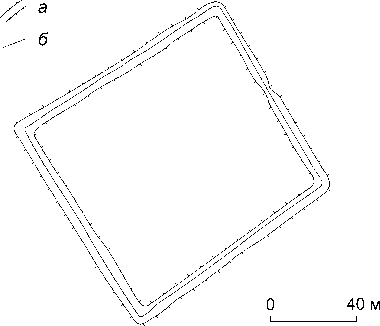

Долинные городища строились в удобных для земледелия местах, часто в болотистых, в средней, нижней и приустьевой части рек. По форме валов выделяются два варианта укреплений – квадратные (прямоугольные) и многоугольные. Первый представлен памятником Садовый Ключ. Он расположен в 2 км западнее пос. Суворово, на правом берегу р. Садовой, притока Зеркальной (рис. 6). B плане укрепление квадратной формы, углами ориентировано по странам света. Длина сторон 100 м. Площадь городища 1 га. Высота валов не превышает 1 м. Они сооружены из камня и подсыпки . По центру северо-восточного вала фиксируются ворота в виде двухметрового разрыва. Среди подъемного материала обнаружена керамика бохайской культуры [Гладышев, 1986]*.

Городище Садовый Ключ по типу – долинное; по форме – квадратное; по площади – малое; по фортификациям – безбашенное; по планиграфии – простое, нетеррасированное; по составу валов – каменно-почвенное; по назначению – жилое оборонительное. Относится к эпохе государства Бохай.

Многоугольные долинные городища представлены памятником Богополь (рис. 7), расположенным на юго-восточной окраине одноименного поселка, на левом берегу р. Зеркальной. В плане укрепление трапециевидной формы, с двумя валами (внешним и внутренним) и рвами. Ориентировано почти по сторонам света. Высота валов 0,7–1,5 м, ширина по гребню 1–1,5, в основании – 3–5 м. Глубина рвов 1–1,5 м, ширина 1,5–3 м. Валы сложены из земли и скального камня (диаметр от 10 до 40–50 см). В основании прослеживается своего рода каменная платформа. Расположение камней снаружи вала создает впечатление неплотной облицовки. В западном валу фиксируются ворота в виде двухметрового разрыва. Длина сохранившейся части западного внутреннего вала составляет 20 м, внешнего – 30, северных – соответственно 45 и 75, восточного внутреннего – 55 м. Поверхность городища выровнена насыпным грунтом. В центральной части отмечаются две жилищные западины размером 4×5 м. Площадь городища 0,2 га. Основным материалом памятника является керамика бохайского типа (рис. 7).

Городище по типу – долинное; по форме – трапециевидное; по площади – малое; по фортификациям – безбашенное; по планиграфии – простое, нетеррасированное, без внутреннего города; по составу вала – каменно-почвенное с облицовкой; по назначению – жилое оборонительное.

Рис. 6. План вала на городище Садовый Ключ. а – границы оплывшего вала; б – гребень вала.

Рис. 7. План укрепления и керамика. Городище Богополь.

0 40 м

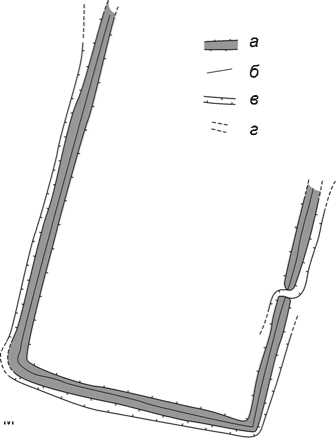

Рис. 8. План укрепления на Венюковском городище. а – вал; б – гребень вала; в – ров; г – разрушенные участки.

Керамика, служащая основным культурным индикатором, представлена посудой бохайского типа, в частности горшками, что позволяет отнести Богополь к бохайской культуре. В целом керамический комплекс квадратных городищ вполне укладывается в рамки функционирования государства Бохай – VII–X вв.

Возведение укреплений долинного типа предполагает хорошие фортификационные знания, которыми аборигенное население Приморья к этому времени еще не обладало, поскольку освоило в конце I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. только самый простой мысовый тип оборонительных сооружений. Квадратная же форма с древности была присуща равнинным укреплениям Китая, имевшим четко выдержанную планировку стен. Квадратными китайцы строили здания, дворцовые комплексы; с квадратом отождествляли землю. На российском Дальнем Востоке городища такого типа появляются только после создания государства Бохай (698–926). Согласно письменным источникам, территориально-административное деление этого государства оформилось по китайскому образцу в первой половине IX в. Вероятнее всего, тогда же бохайцы заимствовали у китайцев квадратный тип городища. Территория Бохая делилась на провинции, округа и уезды. В “варварских” землях, куда входило Приморье, для контроля над населением обычно образовывались “округа подавления”.

Долинная топография квадратных укреплений, безбашенность фортификаций, малый процент предметов вооружения в археологических материалах, стратиграфия и планиграфия памятников свидетельствуют о первоначально мирном характере освоения государством Бохай Северо-Восточного Приморья и об отсутствии у него в то время внешнего врага. Городища строились и функционировали как административные единицы для управления населением и территорией. От статуса городища, видимо, зависели и его размеры.

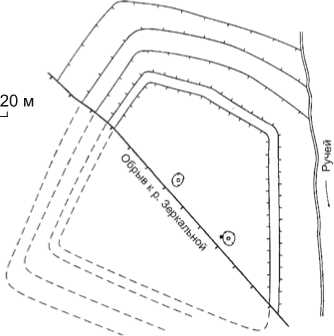

Горный тип. Это укрепления, располагавшиеся на господствующих высотах, что позволяло контролировать окружающую местность и все подходы к ней. Такие крепости имели военно-стратегическое значение, поскольку заранее предусматривали необходимость отражения нападения неприятеля. По микротопографии горные городища бохайской культуры делятся на два вида: 1) на перевалах; 2) естественные укрепления на скалах. Первый представлен в бассейне р. Зеркальной Венюковским городищем. Оно было возведено в генеральной точке дорожно-транспортной сети и контролировало проход из одного речного бассейна в другой (см. рис. 1, 1 ) [Венюков, 1970, с. 117]. Памятник расположен в 12 км к северо-западу от пос. Кавалерово на перевале Венюкова. Сохранившийся вал оконтуривает городище с трех сторон, образуя форму неполного прямоугольника (рис. 8). Длина западной части 344 м, восточной – 198, южной – 244 м. Высота вала с внутренней стороны 0,7–1,8 м, с внешней – 1,3–2 м. Снаружи проходит заболоченный ров шириной 3–7 м. В средней части восточного участка вала зафиксирован пятиметровый разрыв. Поверхность внутри укрепления относительно ровная. Площадь городища 8 га [Там же, с. 235]*.

В.К. Арсеньев писал: “Есть одна крепость, построенная на самом хребте Сихотэ-Алинь на пути от р. Фудзина на р. Тадушу. Крепость большая и в настоящее время находится несколько в стороне от южной тропы и кумирни. Очевидно, что раньше шла здесь дорога и, вероятно, там, где стояла крепость, запирающая перевал с той и другой стороны”**. К северу от крепости на р. Зеркальной (Тадуши) на вершине сопки исследователь зафиксировал горную кумирню.

Венюковское городище по типу – горное; по форме – прямоугольное; по размерам – малое; по составу валов – почвенное; по фортификациям – безбашенное; по планиграфии – простое, нетеррасированное, без внутреннего города и редута; по функциональному назначению – охранно-сторожевая крепость.

Естественное укрепление Скала Дерсу (см. рис. 1, 2 ) расположено в северной части пос. Кавалерово на 98-метровой скале на правой стороне р. Зеркальной.

Рис. 9. План городища Сибайгоу.

I–IV – оборонительные копмлексы; А – редут; Б – внутренний город. а – усадьба; б – скалы; в – террасы; г – вал с башнями (цифры – номера башен); д – обваловка; е – ров; ж – западины; з – древняя дорога; и – колодец; к – родник.

Поселение находится на вершине сопки зa скальными выходами. Согласно местной легенде, на этой скале произошла первая встреча Арсеньева и Дерсу Уза-ла*. Вероятнее всего, ecтecтвенное укрепление Скала Дерсу использовалось в бохайское время в качестве охранно-сторожевого пункта, прикрывавшего и контролировавшего данный участок долины Зеркальной.

Культура приморских чжурчжэней периода государства Восточное Ся (1217–1234). Восточное Ся возникло в смутное время гибели чжурчжэньской империи Цзинь (1115–1234) и установления монгольского владычества на Дальнем Востоке. Археологические объекты, документирующие данный факт, представлены горными городищами с незамкнутыми валами на отрогах Сихотэ-Алиня. В Приморье их не более 30. Одно обнаружено в бассейне р. Зеркальной.

Городище Сибайгоу расположено в 2 км к юго-западу от с. Устиновка на оконечности водораздельного хребта между Зеркальной и ее правым притоком – р. Устиновкой (Сибайгоу) (см. рис. 1, 6) [Татарников, 2001; Дьякова, 2005, с. 24–31]**. Внутренняя и внешняя планиграфия памятника традиционна для горных городищ государства Восточное Ся в Приморье и соответствует жестким канонам (рис. 9). Сибайгоу расположено в водоносном распадке, из которого вытекал ключ, впадавший в чистую холодную речку. Городище окружено валом, идущим по вершинам отрогов. Условно он делится на северный (1 005 м), южный (410 м) и западный (271 м). Общая длина вала 1 686 м. Жилая зона располагалась в распадке. Для нее сооружали специальные террасы на склонах сопки. На городище Сибайгоу их высота значительная (3, 5, 8 м), что связано с естественной крутизной самого распадка. Террасы сооружали по одной схеме: 1) вырубали в сопке площадку и выравнивали ее; 2) делали фундамент из обожженного суглинка; 3) насыпали слоями вязкий и сыпучий грунт. Размеры террас разные, иногда рассчитанные на одно жилище, иногда – на несколько. Жилища стандартные с П- и Г-образной системой канов. Согласно источникам XVI в., на террасах в распадках чжурчжэни селили офицеров и их род.

Внутренний город располагался вблизи хребта вдоль западного вала и состоял из нескольких взаимосвязанных прямоугольных участков. Площадка под строительство готовилась по вышеописанной схеме, затем производилась разметка строительного объекта. Внутри города располагались колоннадные здания дворцового типа, ориентированные углами по странам света. Согласно источникам XVI в., во внутреннем городе первой маньчжурской столицы жили только члены императорского рода. В нашем случае, вероятнее всего, здесь находились административные ставки (ямынь).

Городище Сибайгоу по типу – горное; по форме – незамкнутое; по размеру – крупное; по планиграфии – террасированное, с внутренним городом и редутом; по конструкции вала – слоено-почвенное, с каменной облицовкой углов; по фортификациям – башенное, с камнеметными площадками и складами для каменных снарядов; по назначению – военно-административный центр.

Указанные признаки, а также керамика, представленная сосудами вазовидной формы, железные изделия и монеты позволяют отнести Сибайгоу к чжур-чжэньской культуре периода государства Восточная Ся (1217–1234). Четкая планировка городища и отсутствие следов перестройки свидетельствуют о том, что объекты сооружались в короткий срок и просуществовали не более 20–25 лет. Жесткие строительные модули, использовавшиеся при возведении фортификационных сооружений и жилых комплексов, выдают явно не тунгусо-маньчжурские и палеоазиатские традиции. Безусловно, строительством руководили китайские мастера. Сами работы выполняли солдаты и местное население. Для последнего это являлось, видимо, обязательной повинностью. Организованно и быстро покинуть город тоже могла только военизированная команда. Вероятно, местное население привлекалось и для строительства (или починки) дорожно-транспортной сети. Чжурчжэни государства Восточная Ся пришли на территорию родственных им тунгусо-маньчжурских племен и, видимо, как-то сумели установить с ними мирные контакты. Основными же их врагами являлись чжурчжэни империи Цзинь и монголы, имевшие на вооружении весь военный арсенал того времени (стенобитные машины, огненные снаряды, камнеметные орудия), мощную конницу, а также большой опыт захвата и удержания территорий.

Происхождение чжурчжэньских горных городищ, расположенных на отрогах в водоносных распадках, достаточно очевидно, как очевидно, что по строительным традициям данный тип городищ синкретичен.

Геоморфологические характеристики российского Приморья, северо-востока Корейского п-ова и СевероВосточного Китая достаточно близки, чем и объясняются общие принципы выбора места для оборонительных сооружений у народов, населявших данные территории: эти принципы диктовал ландшафт. У ко-гурёсцев, как и у чжурчжэней государства Восточное Ся, основным условием при выборе места были крутой горный рельеф и наличие большой реки, являвшейся важным транспортным путем и естественной преградой, ограничивающей маневры противника. Чжурчжэни, имевшие тесные связи с корейским населением, переняли когурёские фортификационные традиции.

Планиграфия городищ с делением на внутренний город, редут и жилую зону, ориентировка объектов углами по странам света, сооружение террас с использованием техники ханту – все это заимствовано у китайцев.

Фортификационные элементы и приемы их возведения выдают разные традиции. Сооружение слоено-почвенных валов способом ханту, начиная с углов, характер разметки объектов – явно китайского происхождения, они известны в Китае с IV в. до н.э. [Носов, 2001, с. 27]. Размещение камнеметных площадок на валу и устройство угловых башен также, видимо, заимствовано у китайцев, т.к. последние умели их возводить в VI в. до н.э. Незамкнутая по периметру планировка валов, насыпанных по гребню сопки, восходит к древнему для этой территории мысовому типу укреплений, характерному для культур эпох палеометалла и раннего средневековья (мохэской).

Таким образом, горные городища на отрогах вобрали в себя самые надежные и наиболее приспособленные к военно-политической обстановке того времени черты корейского, китайского, тунгусоманьчжурского градостроительства и фортификационного мастерства.

Отдельные валы. Вал на р. Зepкaльной расположен на ее левом берегу в 3 км от одноименного поселка (см. рис. 1, 9 ). Длина вала 50 м, высота 0,5– 0,7 м. По составу он почвенный. Обнаружен в 1961 г. Ж.В. Андреевой*.

Вал в пади Широкой расположен на левом бepe-гу одноименного ручья, впадающего в Японское море (см. рис. 1, 11). Формально объект не относится к бассейну р. Зеркальной, но фактически связан с его приустьевой частью. Вал насыпной, высокий, перегораживает падь в узкoй части, в центре имеет разрыв. Оба вала не содержат датирующего материала, но, вероятнее всего, они были возведены в средневековую эпоху*. Нaзначение объекта – погранично-оборонительное: прикрывает вход в падь Широкую.

Выводы

-

1. С древности бассейн р. Зеркальной (Тадуши) связывал восточные и западные склоны Сихотэ-Алиня и являлся важной дорожно-транспортной магистралью, вдоль которой располагалось 11 укреплений разного назначения. Длина транспортной сети составляла 60–80 км.

-

2. Самым древним укреплением в долине р. Зеркальной является городище Усть-Зеркальное, относящееся к мысовому типу и возведенное в эпоху палеометалла носителями куналейской группы ли-довской культуры. Укрепление построено в конце I тыс. до н.э. для охраны входа в бухту. В самой долине р. Зеркальной зафиксировано девять поселений лидовской культуры, что свидетельствует о достаточно плотной ее заселенности. Мысовый тип городищ по происхождению может быть определен как аборигенный.

-

3. Следующими по времени возведения являются укрепления эпохи раннего средневековья, представленные шестью памятниками бохайской культуры, относящимися к трем типам – мысовому (Горно-реченское-1–3), долинному (Садовый Ключ, Бого-поль) и горному (Скала Дерсу). Этнополитические и военные процессы, происходившие во второй половине I тыс. н.э. в Дальневосточном регионе, создавали нестабильную обстановку, что обусловило

-

4. Самые поздние укрепления – чжурчжэньские городища периода государства Восточное Ся (1217– 1234), представленные памятником Сибайгоу, в котором сочетаются когурёские и китайские фортификационные традиции.

Венюковское городище контролировало проход с западных склонов Сихотэ-Алиня на восточные, где пролегала дорога по долине р. Зеркальной, разветвлявшаяся в нижнем течении реки на три направления: северное, восточное и юго-восточное. Северная ветка тянулась из долины р. Зеркальной через Тетю-хинский перевал и далее по долине р. Монастырки в бассейн Рудной; восточная – достигала устья Зеркальной и упиралась в одноименную бухту Японского моря, вход в которую контролировал пограничный вал; юго-восточная связывала верховья рек Бруси-ловка и Садовый Ключ. Все три ветки образовывали зеркальнинский дорожный узел.

смену долинного типа укреплений мысовым, более соответствующим оборонительным задачам того времени.

Выявленные в бассейне р. Зеркальной укрепления свидетельствуют о том, что периодизация культур археологического микрорайона бассейна р. Зеркальной соответствует периодизации археологических культур Приморья.