Дуализм истины и заблуждения в контексте онто-гносеологического анализа

Автор: Габдуллин И.Р., Орлова Е.В.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель настоящей статьи заключается в исследовании наиболее значимых эпистемологических аспектов понятий истины и заблуждения. В связи с этим основное внимание уделяется сравнению данных понятий и анализу их с точки зрения принципов относительности и научного реализма. Исследование включает в себя выявление конкретных аспектов интерпретации фундаментальных характеристик понятия истины, таких как абсолютность и относительность. Особое внимание уделяется применению статуса относительности и к понятию истины, и к понятию заблуждения. Исследование проводилось с применением деятельностного подхода в понимании научного познания, метода диалектической взаимодополнительности, а также этимологического и формально-логического анализа терминов. В качестве общих методологических установок использованы принципы научного реализма и, отчасти, гипотетического реализма. Ключевые понятия исследования определены на основе научно-философского принципа относительности. Научно-философскую новизну работы составляет интерпретация описанной в тексте проблемы как соотносимой с классами тех проблем, которые в принципе не имеют обобщённой системы точных решений в теории познания, но при этом проявляют себя как требующие комплексного подхода и обозначающие множественность контекстов изучения.

Истина, заблуждение, абсолютность, относительность, эпистемологический аспект, научный реализм, эволюционная эпистемология, интеррогативная логика, корреспондентность и когерентность, эпистемологический дуализм

Короткий адрес: https://sciup.org/149145375

IDR: 149145375 | УДК: 165 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.4

Текст научной статьи Дуализм истины и заблуждения в контексте онто-гносеологического анализа

Введение . Понятие заблуждения чаще всего используется в качестве антипода истины (истине придаётся положительное значение, а заблуждению - отрицательное). Но имеется ли в заблуждении нечто, онтологически несводимое к первому? Такой вопрос правомерен: даже если считать рассматриваемые понятия традиционно принадлежащими к гносеологическому дискурсу, то любая конкретная научно-познавательная процедура невозможна без прямого или опосредованного отношения к познаваемому объекту, и в этой связи поднимаемая здесь проблема носит онто-гносеологический характер. Так, понятие истины репрезентирует прежде всего фундаментальные проблемы познания - поиска истины, критерия истины, определения истины и др. Но вместе с тем, решение указанных проблем всегда обусловлено конкретно-историческим контекстом, определяемым той областью существования объектов действительности, где, собственно, они (проблемы) и возникают. Корреспондентное определение истины прямо (явно) соотносит знание и действительность (объективную реальность), а теория когерентности делает это через логическую связь с ранее известным знанием, полагаемым как истинное.

Таким образом, оба подхода к пониманию истины исходят из принципа научного реализма, понимаемого как признание «конечным пунктом» соотнесение с реальностью, соединяя в себе два важных аспекта - онтологический и эпистемологический (Макеева, 2008). Этому же принципу не противоречит и один из самых известных критериев истины - практика, подразумевающая активную чувственно-предметную деятельность людей и направленная на преобразование реальной действительности.

Актуальность исследования понятий истины и заблуждения обусловлена необходимостью противостоять некоторым тенденциям современной философии науки и эпистемологии, где предпринимаются усилия «нейтрализовать», «вытеснить», а в крайних случаях и «устранить» понятие истины в научном познании (Никифоров, 2008: 5-28). В этой связи выглядит достаточно убедительной, практически значимой и обоснованной настоятельная рекомендация того, что «сохранение понятия истины в рамках современной философии требует переосмысливания таких понятий, как знание и заблуждение, объективность и релятивизм, социальные и когнитивные факторы развития знания» (Касавин, Князева, Лекторский, 2010: 14).

Проблема относительности и релятивизации теоретических понятий . Любому человеку знаком тезис: «Всякая истина относительна». В этом утверждении сразу же выделяется момент идеализации, так как не менее хорошо известно, что все истины никому не подвластны в силу известной ограниченности познавательной способности человека.

Правда, следует оговориться, что авторы далеки от релятивизации рассматриваемых фундаментальных познавательных категорий. Безусловно - как стандарты теоретического гносеологического анализа - истина и заблуждение взаимно не сводимы. Другое дело, что здесь вполне применим метод диалектической взаимодополнительности и взаимообусловленности. А некоторые моменты релятивизации, объективно проявляющиеся именно в определённых аспектах рассмотрения, вполне могут быть гипотетически зафиксированы. В данном случае релятивизация не означает принятие релятивизма как философской методологической установки, предполагающей абсолютизацию относительности. В предшествующих замечаниях и последующем изложении речь идёт именно о моментах релятивизации определённых аспектов. Авторы придерживаются методологической установки, утверждающей приемлемость концепции релятивности, которая «будучи полностью адекватной реальной научной практике, давно замечена и зафиксирована в историко-научных и методологических исследованиях» (Мамчур, 2004: 15; Истина в науках и философии..., 2010: 50-53). Скорее, здесь можно говорить о некоем эпистемологическом дуализме истины и заблуждения на основе паритета свойств абсолютности и относительности.

Также следует учесть то обстоятельство, что сам принцип относительности в научно-философском аспекте проявляется на трех основных уровнях - онтологическом, гносеологическом и аксиологическом. Первый уровень утверждает взаимозависимость свойств и состояний объектов. Второй - зависимость истинности знания от способа его получения, или, собственно, относительность истины. Третий - зависимость ценности чего бы то ни было от социокультурного контекста. Последнее утверждение выводит проблему относительности истины за рамки понимания релятивизма как единственной позиции, которая фиксирует условность и субъективность процесса человеческого познания. Так, в одном из исследований, посвящённых анализу смысловых векторов социокультурных трансформаций, было отмечено явление «релятивизации смыслов в динамике науки». Относительная истина может «подняться до уровня абсолютной в результате качественно новых открытий и их соответствующих методологических обоснований, а также создать условия для дальнейшего увеличения относительных истин, знаменующих новые направления в научной сфере» (Тарасов, Лукьянчиков, 2020).

Абсолютность и относительность истины. Местоимение «всякий» вносит элемент абсолютности, но сочетается оно с прилагательным «относительный», являющимся антонимом для понятия абсолютного. Именно это имел в виду известный польский философ и логик Ю. Бо-хеньский, рассматривая эту интересную мыслительную коллизию, выявляя определённую противоречивость смыслового содержания высказывания об абсолютности и относительности истины. Результатом явилось вполне однозначное отнесение к заблуждению самого утверждения об относительности истины. Действительно, «знание об истинности суждений всегда является человеческим знанием, оно зависит от субъектов и в этом смысле всегда относительно»1. Тогда становится понятной логика аргумента, утверждающего, что «истина либо абсолютна, либо вообще не существует»2.

В соответствии с классической дихотомией абсолютного и относительного проблема относительности рассматривается в двух основных аспектах. В первом значении относительно то, что не абсолютно. Второй аспект выделяется при исследовании специфики научной истины, которая относительна «также и в этом втором смысле, поскольку то, что она является истиной “относительно объектов”, делает ее зависимой от условий, в которых “построены” ее объекты, а эти условия образуются наличием многих данных, на которые теория не может влиять» (Агацци, 2017: 588).

Необходимо установить, в каком контексте использование признака «относительный» применительно к понятию «истина» может быть приемлемо. Допустим, что истина, как соответствие действительности, относительна к заблуждению, понимаемому как его противоположность. Например, рассмотрим утверждение: «Сейчас идёт дождь». Это истина при условии, что природное явление «дождь» действительно имеет место. Тогда «Дождь сейчас не идёт» – ложное утверждение, что означает отсутствие этого явления. Получается, то, что есть, соотносится с тем, чего нет, если вернуться к принятому нами допущению – соотносить истину с заблуждением. Но можно ли что-либо вообще соотносить с тем, что не существует? Ведь сам факт соотнесения предполагает наличие того, с чем соотносится. Здесь налицо логическое противоречие, а именно «то, что отражает сущее, тождественно тому, что сущее не отражает» (Чернякова, 2015: 203). Таким образом, истина, как соответствие действительности, происходит на онтологическом уровне, а соотнесение ее с антиподом – заблуждением – происходит в гносеологическом измерении. Если некое событие действительно имеет место, то утверждение об этом будет истинным вне зависимости от того, считаем ли мы это истинным или нет. Другими словами, рассматривая относительность истины применительно к образам действительности, «мы имеем в виду не степень их соответствия действительности, а проблематичность самого соответствия» (Чернякова, 2015: 203).

Более ясной и адекватной по поводу абсолютности в понимании истины представляется позиция К. Поппера, утверждавшего, что «идея истины абсолютная, но мы не можем притязать на абсолютную несомненность: мы искатели истины, но не обладатели ею » (Поппер, 2002: 54). Основанием для выдвижения такого тезиса является стремление к объективизации позиции исследователя: «Если теоретика интересует истинность, его должна также интересовать и ложность, потому что выяснить ложность некоторого утверждения – то же самое, что выяснить истинность его отрицания» (Поппер, 2002: 24).

Конечно, здесь рассмотрение категорий истины и заблуждения соотносится с конкретным эпистемологическим контекстом, а именно с принципом фальсифицируемости и концепцией фаллибилизма. Критикуя принцип индуктивизма, К. Поппер отметил явно выраженный в нем психологический аспект, который преимущественно опирается на иррациональную веру, обосновывающую укоренившийся обычай или привычку. Это обусловлено биологическим механизмом выживания, формирующим «иррациональную наклонность поддаваться впечатлению, производимому на нас привычкой и повторением», что следует отличать от рационального в своей основе побуждения «пробовать дерзкие гипотезы, которые нам, возможно, придётся корректировать, если мы не хотим погибнуть» (Поппер, 2002: 99; Popper, 2014).

В таком контексте научный реализм должен быть модифицирован, дополнен принципом гипотетического реализма, представляющего такой теоретико-научный взгляд, согласно которому мы не можем получить надёжное знание о мире3 (Vollmer, 1994). Следуя этой методологической установке, утверждения как истинности, так и ложности относительно любого объекта исследования имеют равнозначную познавательную ценность.

Таким образом, более отчётливо проявляется неразрывность понятия заблуждения с пониманием относительности истины, так как что-либо относительное уже предполагает вынесение смысла за пределы рассматриваемого. Соотнесение предполагает сравнение, которое, как правило, указывает на нечто противоположное: в данном случае истина указывает на заблуждение.

И заблуждение также «заимообразно» указывает на истину. Этот момент был отмечен в классическом философском дискурсе. Так, ещё античные скептики утверждали, что заблуждения свойственны природе человека, но при этом в некоторых случаях могут «скрывать» истину. Поэтому в конечном счёте нужно воздерживаться от категорических суждений как по поводу истинности, так и ложности какого-либо знания. В дальнейшем эти идеи нашли отображение у Б. Спинозы: «воображения, обманывающие душу, ... не противны истине и не устраняются ее наличием» (Спиноза, 1998: 498) и у И. Канта: «Всякое заблуждение ... бывает лишь частичным и в каждом ошибочном суждении всегда должно быть и нечто истинное» (Кант, 1980: 361).

Как видно из приведённых аргументов, понимание категорий «истина» и «заблуждение» напрямую зависит от тех философско-методологических установок, которыми руководствуется тот, кто использует, собственно, понятия истины и заблуждения. Видимо, следует согласиться в философском исследовании истины с мнением А. Тарского, что «как и другие слова нашего повседневного языка, слово “истинно” является многозначным. И мне представляется, что философы, обсуждавшие это понятие, отнюдь не уменьшили его многозначности» (Tarski, 1943: 341). Можно интерпретировать смысл последнего высказывания в рамках интеррогативной логики, то есть, чтобы понять автора правильно, необходимо выявить предпосылки того вопроса, ответом на который и является анализируемое утверждение.

Допустим, что такой вопрос выражен следующим предложением: «Уменьшилась ли многозначность как слов повседневного языка, так и многозначность понятия истины после её обсуждения философами?». При рассмотрении любого сложного вопроса, выходящего за рамки только здравого смысла, в большей степени имеют значение не столько явные, сколько скрытые предпосылки (Петров, Захаров, 2001).

В нашем примере явными истинными предпосылками (при семантической корректности вопроса) будут утверждения: «Истина многозначна», «Обсуждение философами этой проблемы проводилось» и др. В качестве скрытой предпосылки возможны такие гипотетические суждения: «Вероятно, философы стремились уменьшить многозначность» либо «Философы и не ставили такой задачи, а просто каждый давал свой вариант ответа». Но может быть и ещё одна предпосылка для поставленного таким образом вопроса: «Все известные попытки, предпринятые для уменьшения указанной многозначности, не смогли предоставить некий алгоритм решения проблемы». В статье, фрагментом которой является анализируемая цитата, определения понятия «истина» представлены набором принципов, использующих понятия математической логики для формализации идеи истины. Под алгоритмом здесь нами принимается «последовательность операций, ведущих к цели, когда каждый данный шаг однозначно определён предыдущим и предопределяет последующий» (Сухотин, 1980: 62), вследствие чего предоставляется однозначный способ достижения цели, решения задачи, разрешения проблемы.

Приведём в завершение ещё один вопрос, сформулированный А. Тарским, и соответствующий ответ: «Какова правильная концепция истины? … Должен сознаться, я не понимаю, о чем идёт речь в этих спорах, ибо сама проблема столь неопределённа, что сколько-нибудь точное решение ее невозможно» (Tarski, 1943: 370). То, что с момента появления цитируемого произведения прошло достаточно много времени, а ситуация, на наш взгляд, кардинально не изменилась, говорит о многом и подтверждается тем, что в последующих исследованиях в этом направлении «классические попытки объяснить понятие корреспондентной истины быстро столкнулись с непреодолимыми трудностями» (Лебедев, 2004).

Обобщая результаты исследования понятия истины в рамках других концепций – прагматической, дефляционной, когерентной и др. теорий истины (Лебедев, 2004: 379–424) – в целом, можно констатировать сходную ситуацию. Одним из позитивных моментов здесь является то, что постоянно развивающаяся конструктивная критика выявила в этих теориях принципиально новые проблемы и трактовки фундаментальных понятий, таких, например, как проблема Гетье (Gettier, 1963), которая сохраняет актуальность в современной эпистемологии и открывает одно из перспективных направлений для последующей исследовательской работы.

Относительность заблуждения . Следуя той же логике в понимании истины, приведенные ранее аргументы в равной степени возможно отнести и к пониманию категории « заблуждение» . Так исследователи, которые занимались на метатеоретическом уровне интересующей нас проблематикой, отмечают указанную выше эпистемологическую ситуацию.

Можно проследить определённую тенденцию к синонимичности при установлении связи между такими понятиями, как «заблуждение», «иллюзия», «ошибка» (Селиванов, 1972; Заботин, 1979; Семенова, 2012; Ефимов, 2014). В перечисленном ряду источников имеет место если не явный релятивизм, то размещение понятия «заблуждение» в один терминологический смысловой ряд с категорией «ошибка». Вот наиболее характерные резюмирующие высказывания: «Заблуждение – это ошибка в отражении предмета субъектом» (Селиванов, 1972: 9); «Категория

“заблуждения” близка по содержанию понятию “ошибка”» (Заботин, 1979: 70–71); «К ошибкам наиболее близки заблуждения» (Ефимов, 2014).

Но описанная выше ситуация, на наш взгляд, не выглядит столь пессимистично в свете современных исследований эволюционной эпистемологии, внесшей свои коррективы в образ мира познающего человека, утверждая, что «знание, которое он обретает, не является ни чистой копией реальности, ни результатом ее произвольного конструирования.... Истина телесна, поскольку она определена возможностями познания человека как особого продукта эволюции, как мезокосмически определённого живого существа» (Князева, 2010: 375).

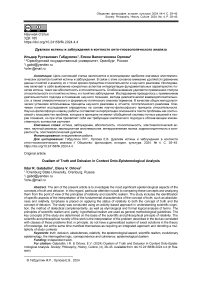

В этой связи хотелось бы привести в качестве иллюстрации примеры, изображения (фото), связанные с таким хорошо известным в современных психологических исследованиях явлением, как «иллюзия восприятия» (рис. 1). Экспериментально было установлено, что даже визуальное восприятие регулируется не только рефлексивно, но и на бессознательном уровне, заставляя принимать «правильные» решения с точки зрения эволюционно-приспособительного опыта (филогенетически), несмотря на то, что онтогенетически та же информация дает объективно «неправильное» толкование. Ниже приведены результаты и краткое описание знаменитых экспериментов, проведённых Р. Грегори (Gregory, 1997; Грегори, 1970), на сайте которого содержатся видеоиллюстрации и комментарии к ним2.

Рисунок 1 – Пример иллюзии восприятия 3

Figure 1 – Example of the Illusion of Perception

На фото справа – вогнутое изображение лица (по макету, с которого сделан снимок), но воспринимается как выпуклое; слева – нормальное (привычное) изображение, т. е. действительно выпуклое, каким и должны быть лица людей.

В других аналогичных экспериментах три объекта – ящик для фруктов, рельефная маска для лица и полая маска для лица – освещаются поочерёдно сверху и снизу. Это демонстрирует, как наше знание лиц и других предметов может преобладать над нашим восприятием глубины теней. Буквально на наших глазах, при вмешательстве экспериментатора, «меняется» глубина предмета, выпуклость «превращается» в вогнутость, хотя в реальности меняется лишь освещение этих же объектов. Каждый может проделать эти манипуляции и лично убедиться в действительно очевидных визуальных эффектах. Особую известность приобрел видеоролик с «маской Чаплина» и некоторые другие, получившие название «тестов на шизофрению».

Разумеется, размещённые в интернете тесты не могут заменить обследования в психиатрическом стационаре. К тому же, необходимо помнить, что симптомы шизофрении могут быть признаками соматических заболеваний или являться реакцией на стресс, поэтому здесь речь не идёт о медицинской значимости. В большей степени эти факты вызвали интерес у специалистов когнитивной психологии и эволюционной эпистемологии (Фрит, 2010; Эволюционная эпистемология…, 2012). В итоге описанные конкретные акты сознания можно интерпретировать так: человеческий разум на онтогенетическом уровне «выбирает» (предпочитает) неосознанно «заблуждаться» (эволюционно накопленный опыт «заставляет» заблуждаться), но на филогенетическом уровне верно выбирает путь, ведущий в конечном счёте к достижению успеха, то есть в духе прагматической концепции истины.

Заключение . Основные выводы исследования заключаются в том, что наделение статусом истинности или ложности конкретного феномена сознания зависит не только от конкретного философско-методологического контекста, но в определенной степени и от ценностной характеристики объекта оценки. Контекст абсолютности предполагает отнесение к метатеоретическому утверждению (гносеологический аспект), а контекст относительности применим к онтологическому аспекту рассмотрения.

Другим выводом стал тезис о том, что аргументы, связанные с тезисом об относительности истины, также правомерны и к относительности заблуждения. Если тезис об относительности истины гипотетически предполагает заблуждение в том же отношении, относительно того же объекта реальности, то утверждение об относительности заблуждения в той же степени делает реальным допущение истинности того же объекта и в том же отношении. Относительность истины и заблуждения одновременно как допускают (полагают) друг друга, так и гипотетически друг друга исключают. Действительно, в научно-исторической ретроспективе истина и заблуждение «идут рука об руку, переплетаясь, как спагетти в тарелке» (Майданский, 2014: 78), а из объективно являющихся формально-ложными суждений, «вдруг» возникают известные истины.

Разумеется, актуальным здесь является не констатация эпистемологической ситуации, известной ещё со времен античных скептиков, а тот факт, что за такой длительный период эта проблема до сих пор занимает существенное место в исследованиях и в то же время не решена. Поэтому в качестве нашего вывода предлагается лишь гипотетическое утверждение: проблема относительности истины и заблуждения относится к так называемому классу алгоритмически неразрешимых проблем, то есть таких, которые открывают объективную «невозможность универсальных точных предписаний, однозначно приводящих к заданному результату, означает свободу выбора и объективную необходимость творческого поиска»1 (Поддьяков, 2020). Но такой вывод очевидно правомерен, на наш взгляд, прежде всего в эпистемологическом контексте и сообщает дополнительный импульс для поворота исследовательского интереса к соединению гносеологического и аксиологического аспектов исследуемого предмета, к поиску и изучению соответствующих конкретных социокультурных факторов.

Список литературы Дуализм истины и заблуждения в контексте онто-гносеологического анализа

- Агацци Э. Научная объективность и её контексты / под ред. и с предисловием В.А. Лекторского. М., 2017. 688 с.

- Габдуллин И.Р. Предрассудок как феномен сознания. М., 2014. 304 с.

- Гадамер Х.-Г. Истина и метод / пер. с нем. М., 1988. 704 с.

- Грегори Р.Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / предисл. и общ. ред. А.Р. Лурия и В.П. Зинченко. М., 1970. 269 с.

- Ефимов В.И. Ошибки, заблуждения, ложь, обман: монография. М., 2014. 255 c.

- Заботин П.С. Преодоление заблуждений в научном познании. М., 1979. 191 с.

- Ивин А.А. Классический стиль мышления Нового времени // Философский журнал. 2011. № 2 (7). C. 24–39.

- Истина в науках и философии / под ред. И.Т. Касавина, Е.Н. Князевой, В.А. Лекторского. М., 2010. 492 с.

- Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. 709 c.

- Касавин И.Т., Князева Е.Н., Лекторский В.А. Введение // Истина в науках и философии. М., 2010. С. 7–14.

- Князева Е.Н. Понимание истины в эволюционной эпистемологии // Истина в науках и философии. М., 2010. 375–401.

- Лебедев М.В. Понятие истины и его применение в аналитической философии // Аналитическая философия. М., 2004. С. 379–424.

- Майданский А.Д. Истина и заблуждение: ревизия классических дефиниций // Наука. Искусство. Культура. 2014. № 4. С. 75–82.

- Макеева Л.Б. Научный реализм и проблема истины // История философии. 2008. № 13. С. 3–25.

- Мамчур Е.А. Объективность науки и релятивизм: (К дискуссиям в современной эпистемологии). М., 2004. 242 с.

- Никифоров А.Л. Понятие истины в теории познания // Понятие истины в социогуманитарном познании. М., 2008. 5–29.

- Петров Ю.А, Захаров А.А. Практическая методология. Озерск, 2001. 107 с.

- Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход / пер. с англ. Д.Г. Лахути. М., 2002. 384 с.

- Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы / пер. с англ. Киев, 1997. 560 c.

- Селиванов Ф.А. Истина и заблуждение. М., 1972. 96 с.

- Семенова Т.И. Феномен ошибки в когниции, языке и речи // Вестник ИГЛУ. 2012. № 2s (18). C. 10–15.

- Спиноза Б. Избранные произведения. Ростов н/Д, 1998. 608 с.

- Сухотин А.К. Парадоксы науки. М., 1980. 240 с.

- Тарасов А.Н., Лукьянчиков В.И. Смысловые векторы социокультурных трансформаций: культурнофилософский анализ // Культура и искусство. 2020. № 8. С. 56–66. https://doi.org/10.7256/2454-0625.2020.8.32902.

- Фрит К. Мозг и душа. М., 2010. 336 с.

- Чернякова Н.С. Заблуждение как атрибут познания // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 10–2 (60). С. 201–204.

- Эволюционная эпистемология. Антология / науч. ред., сост. Е.Н. Князева. М.; СПб, 2012. 703 с.

- Gettier E.L. Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis. 1963. Vol. 23, no. 6. P. 121–123. https://doi.org/10.1093/analys/23.6.121.

- Gregory R. Eye and brain: The psychology of seeing. 5nd ed. Princeton, 1997. 296 p.

- Popper K. Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge. Routledge, 2014. 608 p.

- Tarski A. The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics // Philosophy and Phenomenologicai Research. 1943. Vol. 4, no. 3. P. 341–376. https://doi.org/10.2307/2102968.

- Vollmer G. Evolutionäre Erkenntnistheorie: angeborene Erkenntnisstrukturen im Kontext von Biologie, Psychologie, Linguistik, Philosophie und Wissenschaftstheorie. Stuttgart, 1994. 226 p. (In German).