«Дух места» современного города как экзистенциальная потребность

Автор: Гаврилина Л.М.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Эстетика и художественная культура

Статья в выпуске: 5 (115), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема сохранения уникальности пространства современных городов как места обитания человека рассматривается через приобретший новую актуальность в литературе по урбанистике концепт «Духа Места» (Genius loci). Автор опирается на принятую в 2008 году Квебекскую «Декларацию о принципах и рекомендациях по сохранению Духа Места путем охраны материального и нематериального наследия». Основные тенденции развития городского архитектурного пространства в условиях глобализации способствовали нивелировке культурной отличительности и утрате Духа Места многими современными городами. Актуализация интереса к локальному, местному, традиционному в 70 е годы ХХ века стимулировала развития контекстуализма в архитектурном творчестве. Стремление сделать город неповторимым и узнаваемым подталкивало либо обращение к историческому наследию, либо к созданию неких уникальных объектов, могущих стать брендом города. На этом пути опасность представляют две крайности: 1) последовательный курс на сохранение прошлого может превратить город в музейную витрину с охраняемыми экспонатами; 2) курс на создание узнаваемости города, туристическую привлекательность посредством сооружения неких брендовых объектов (эффект Бильбао) зачастую приводит к созданию подобия тематического парка или аттракциона. И то и другое губительно для города и его Духа Места. Выход видится в соединении усилий городских властей, архитекторов проектировщиков и исследователей гуманитариев (культурологов, антропологов, историков, искусствоведов), которые могли бы выстроить систему ценностно смысловых культурных доминант, способных подчеркнуть региональные особенности, чтобы сохранить у горожан ощущение принадлежности и связи с Местом обитания и его Духом. Антропологический поворот в архитектуре и возросшее внимание к городской среде, феноменологии и эстетике пространства в социально гуманитарном знании демонстрируют наметившееся движение к такого рода взаимодействию.

Город, городская среда, дух места, аутентичность городского пространства, архитектура, архитектурный ландшафт, феноменология пространства, антропологический поворот в архитектуре, символическая экономика

Короткий адрес: https://sciup.org/144162956

IDR: 144162956 | УДК: 141.32 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-5115-110-120

Текст научной статьи «Дух места» современного города как экзистенциальная потребность

Город во все времена представлял собой наиболее структурированный элемент культурного пространства, в котором отражалась его индивидуальность, воплощался «Дух Места» (Genius loci), утверждалась его идентичность (Place identity). Феномен города складывается как некая целостность, включающая природно-ландшафтные особенности места, архитектурно-пространственные решения, культурно-историческую событийную оболочку, местную мифологию, запечатленную в знаковой форме. Известный норвежский архитектор, историк и теоретик архитектуры К. Норберг-Шульц, представлявший ее феноменологическое направление, использовал понятие «экзистенциального пространства», для существования в котором, по его мнению, «каждое человеческое существо должно обладать схемой ориентации, так же как идентификации. Идентификация и ориентация – это исходные аспекты человеческого бытия в мире.<…> В то время как идентификация является основой чувства принадлежности человека, ориентация – это функция, которая позволяет ему быть тем homo viator1, что является частью его природы» [Цит. по: 8, с. 101].

Любое обитаемое пространство, являясь частью ойкумены, приобретает свою особенность, репрезентируя специфику места,

1 Homo Viator – термин французского философа Габриэля Марселя (лат. «человек-путник», «человек путешествующий»)

образа жизни населяющих его людей, их хозяйственного уклада, представлений о мире, Боге, прошлом и будущем и т. д. Обживая, осваивая место, человек запечатлевает и проявляет себя в пространственно-планировочных решениях, в архитектурном облике зданий, памятниках, названиях. Если с климатическими условиями приходится просто смириться, приспособиться к ним, поскольку повлиять на них человечеству пока не под силу, то с ландшафтом уже можно работать, так или иначе используя его, обустраивая и преобразуя. Важнейшим элементом создания неповторимой индивидуальности города, безусловно, является архитектура во всем многообразии ее форм.

Архитектура, по известной формуле Витрувия, представляет собой неразрывное единство пользы, прочности и красоты. Специфической особенностью архитектуры как искусства является ее тесная связь с утилитарной составляющей бытия. Можно сказать, что две из трех ее опор базируются на практическом утилитарном фундаменте (функциональность, технологии, политические, коммерческие интересы и факторы), а одна обращена к социокультурным, ценностносмысловым элементам бытия. Архитектуру часто сравнивают с застывшей музыкой, имея в виду ее образный строй, структуру, пропорции, ритм и т. д. Однако не менее правомерно и ее определение как «каменной летописи»: архитектура полно и точно отражает структуру социума, его хозяйственный уклад, финансово-экономический уровень, политическую организацию, религиозные идеи и т. д.

Архитектурно-пространственная среда любого обитаемого локуса представляет собой сложную коммуникативную систему, которая транслирует значимые смыслы обществу, мощно воздействует на массовое сознание. Действенность данной функции архитектуры трудно переоценить. От того, в какой среде мы существуем, зависит не только наш бытовой комфорт, но эмоциональное состояние, переживание прошлого, настоящего и будущего – в целом наша картина мира.

На ранних ступенях человеческой истории, когда народы жили достаточно изолированно друг от друга и гораздо более зависели от влияния окружающей среды – климата, ландшафта, местных материалов, – каждый город представлял собой уникальное образование, создавал свой единственный неповторимый текст. Текст менялся со временем, дополнялся, обретал новую лексику, однако продолжал отличаться «лица необщим выраженьем», был узнаваем и «своими», и «чужими». Позже, по мере увеличения численности и плотности населения, а также интенсификации межкультурных контактов, застройка становилась более плотной, формировались значительные архитектурные стили, распространение которых на обширной территории обеспечивало сходство архитектурнопространственной среды (готический или романский стили в Европе и т. д.).

ХХ век существенно изменил ситуацию. Индустриализация, массовизация, урбанизация уже в XIX веке вызвали тектонические сдвиги в облике городов, а в ХХ архитектурная идеология и практика модернизма стимулировали тенденцию к унификации и обезличиванию целых городов или отдельных районов города. Под влиянием идеологии функционализма и интернационального стиля, одержавшего победу почти на полстолетия, города становились все более похожими друг на друга. Вдруг воплотилась мечта: быть везде, как дома. В каком бы городе ни оказался человек, – по крайней мере, в его новых районах, – он попадал в хорошо знакомую среду. Название «Черемушки» стало именем нарицательным: так именовали новые районы типовой застройки в разных городах Советского союза. На этом основан сюжет знакового российского фильма Э. Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром».

Желание вернуть разнообразие, узнаваемость места в последние десятилетия ХХ века вылилось в другую крайность, ставшую, как ни странно, новой формой обезличивания. Постмодернистская практика привела к появлению в архитектурно-пространственной

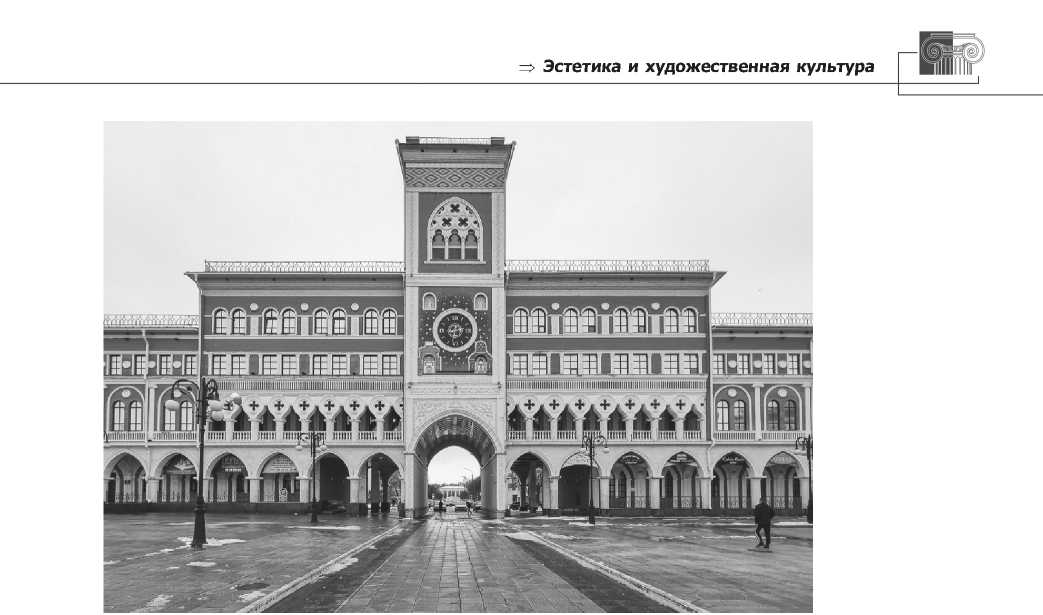

Рис. 1. Национальная художественная галерея. Йошкар-Ола, 2007.

Рис. 2. Благовещенская башня. Йошкар-Ола, 2007 г.

среде многочисленных цитирований, заимствований из разных исторических эпох и культур, в результате чего города иногда стали напоминать тематические парки. Игра с историческим наследием, пестрый ассоциативный ряд, показательный умозрительный символизм становятся отличительными особенностями городского пространства. Иногда выбор «тем» и комбинация элементов могли оказаться самым неожиданным. Нам приходилось об этом писать, обращаясь к мировому опыту [3], но есть подобные примеры и в российской глубинке.

Ярким образцом ситуации такого рода может быть современная застройка центра Йошкар-Олы, отсылающая к ренессансным городам Европы. Национальная художественная галерея построена в виде венецианского палаццо, напоминающего Дворец Дожей с часовой башней (Рис. 1.); невдалеке стоит копия Спасской башни Московского Кремля (Рис. 2); наряду с памятниками Алексею II и Петру и Февронье появились памятники Рембрандту, правителю Флоренции Лоренцо

Великолепному (Рис. 3), Грейс Келли и принцу Монако Ренье III. Бывший губернатор области Л. Маркелов, по инициативе которого был возведен этот тематический парк, руководствовался вроде бы благой идеей: «Марийский край преобразить в цветущий сад» [11, с. 130.], он мечтал создать в Марий Эл нечто похожее на эпоху Возрождения, чтобы там, по его словам, «происходило свое возрождение искусств, традиций меценатства», но нужно признать, что способ достижения цели вызывает большие сомнения. По воле губернатора в городе выросла архитектурная застройка, абсолютно инородная, которая не только радикально контрастирует со старой жилой застройкой советского времени (это, возможно, и неплохо!), но она не имеет ни малейшего отношения к месту, времени, культуре и истории народа, проживающего там. Ситуация с застройкой Йошкар-Олы – при всей ее кажущейся эксклюзивности – не является уникальной, напротив, она отражает определенные тенденции в мировой практике. Коммерческие интересы, погоня

Рис. 3. Памятник Лоренцо Медичи Великолепному, правителю Флоренции. Йошкар-Ола. А. Ковальчук. 2012 г.

за узнаваемостью, туристической привлекательностью места (иногда – любой ценой) уничтожают «Дух Места», делавший локус неповторимым и единственным. Странное дело: две совершенно разнонаправленные тенденции – модернизм с его умозрительной функциональностью, однообразием и серьезностью и постмодернизм с его иронической игрой и бесконечной пестротой – привели к одному результату: уничтожили Дух места, проявлявшийся в возможно неброской, неприметной, но уникальной и неповторимой архитектурно-пространственной городской среде. В случае с Йошкар-Олой, правда, часто утверждают, что сохранять было нечего и, напротив, она стала неповторимой и единственной в результате этих преобразований. Однако – в каком виде, и какой ценой? Ниже мы вернемся к обсуждению этой ситуации.

С 70-х годов ХХ века на фоне победного шествия глобализации проявились тенденции «глокализации», в архитектуре стали проявляться тенденции стилевого «контекстуа-лизма», в основе которого развивались идеи визуального соотнесения проектируемого здания с окружающей застройкой, включения его в контекст городского культурного ландшафта. Специалисты по теории и истории архитектуры трактуют контекстуализм предельно широко, как стремление к гармоничному соотнесению со средой как таковой. Изначально – приспособление к природной среде, позже – к исторически сложившемуся архитектурно-пространственному окружению [4]. Однако в 70-е годы ХХ века для актуализации данного направления появились и новые вызовы. Контекстуализм конца ХХ века с его желанием сосредоточиться на локальном, местном, укорененном в истории, стал одним из вариантов реакции на обезличенность и абстрактную универсальность архитектуры модернизма, что было присуще архитектуре постмодернизма, набиравшей силы в то время. Поэтому специалисты рассматривают контекстуализм как одно из стилистических течений постмодернизма [4]. Представляется, однако, что спецификой практики контекстуализма, отличающей ее от постмодернистской, является отсутствие ярко выраженного игрового начала и иронии.

В рамках контекстуализма как архитектурной практики обычно выделяют три направления: архитектурный вернакуляр, регионализм и критический регионализм . Вернакулярная архитектура (от английского vernacular – местный, народный, разговорный) – это непрофессиональная стихийная "народная" застройка, так называемая «архитектура без архитектора». Регионализм – результат профессиональной работы архитекторов, которые пытаются комбинировать местные традиции, строительные приемы и материалы с современными. Критический регионализм демонстрирует большую открытость современным технологиям в попытках совместить с ними некоторые региональные подходы и элементы. Контекстуализм понимается специалистами очень широко, поскольку встраиваться в среду; приобщаться к традиции можно многими способами: через соответствующие планировочные решения, композицию сооружений, орнамент и декорацию, образно-символические приемы, местные материалы [4, с. 12].

Идеи контекстуализма хорошо вписались в общую тенденцию антиглобализма, регионализма, экологизма, тяготеющих к локальному, к усилению внимания к сохранению культурного наследия и культурной идентичности. Это заметно на разных уровнях. Так, в 2008 году в Канадском городе Квебеке была принята так называемая Квебекская «Декларация о принципах и рекомендациях по сохранению Духа Места путем охраны материального и нематериального наследия» [7]. В Декларации было уточнено само понятие Духа Места, признан его процессуальный и вариативный характер. Обоснована его укорененность как в материальных элементах, таких как «достопримечательные места, здания, ландшафты, маршруты, объекты», так и в нематериальных, к которым относятся «воспоминания, рассказы, письменные документы, фестивали, торжественные мероприятия, обряды, тради- ционные знания, ценности, текстуры, цвета, запахи и т. д.» [7]. Названы и угрозы существованию Духа Места, среди которых изменения климата, массовый туризм, вооруженные конфликты, городское развитие. Таким образом, трудноуловимый, не поддающийся строгим определениям феномен Духа Места начинает обретать некие внешние очертания не только у исследователей и поэтов, но и в некоторых документах международных организаций. В России 2022 год, как известно, был объявлен годом культурного наследия народов России, в рамках которого проводилось огромное множество самых разных мероприятий, в том числе научных форумов, в рамках которых обсуждались проблемы культурного наследия, механизмы культурной памяти в материальном и нематериальном наследии.

Значимость сохранения атмосферы места посредством сохранения уникальной знаковой архитектурно-пространственной среды признается всеми, необходимо выработать путь к решению этой задачи. Устойчивое развитие региона не сводится к чисто экономическим показателям, оно обеспечивается, в том числе, эмоциональной и эстетической привязанностью жителей к месту их обитания, что возможно лишь при учете традиций, историко-культурных особенностей региона. В целом в социально-гуманитарных исследованиях наблюдается тенденция к пониманию более значимой роли и возможностей воздействия культуры на политику и экономику. Внимание к феномену города и к концепту «Духа Места» мы видим у специалистов разных сфер социально-гуманитарного знания – у культурологов, историков, антропологов, социологов, архитекторов, реставраторов, наконец, политиков [2; 13].

В данном контексте заслуживают внимания исследования американского социолога Ш. Зукин, которая давно и успешно занимается изучением города. В ряде своих книг она убедительно показала, что культура представляет собой мощное средство управления городами, она активно развивает символическую экономику как индустрию, производящую символы и формирующую соответствующие пространства. С 70-х годов XX века масштабы символической экономики существенно возросли, она стала катализатором изменений городского пространства и инфраструктуры города. «Способность культуры создавать образ города, влиять на его восприятие сделалась особенно важной с тех пор, как население стало более мобильным и разнородным, а традиционные институции – и социальные классы, и политические партии – менее значимыми для выражения идентичности. Кто создает образы, тот и формирует коллективную идентичность. Будь то медиакорпорации типа компании «Дисней», художественные музеи или политики – все они создают новые пространства для общественных культур» [5, с. 11].

В книге «Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных городских пространств» [6] Ш. Зукин обращается к проблеме аутентичности городского пространства, исследуя ситуацию в разных районах Нью-Йорка на фоне процессов джентрификации и редевелопмента. Она обращает внимание на возросший интерес к подлинности, локальности у образованных горожан и соответственно возрастающую стоимость таких пространств.

В обсуждении проблемы аутентичности городского пространства мешает методологическая неопределенность, связанная с конкуренцией объективистского и конструктивистского подходов, так же, впрочем, как и в случае с рассмотрением идентичности. Должна ли идти речь об «имеющейся» аутентичности, которую нужно «обнаруживать» и сохранять, или это «желаемая» аутентичность, которую можно конструировать? В первом случае – это работа для исследователя, во втором – это выбор власти (политической, религиозной, экономической, финансовой и т. д.). И в том, и в другом таятся свои угрозы: в первом случае город может превратиться в музей, непригодный для жизни, во втором – в нечто весьма далекое от наличной реальности, в подобие аттракциона, в котором тоже жить неудобно.

Здесь снова уместно обратиться к феномену Йошкар-Олы. Проведенные социологические исследования, анализ которых представлен в публикации А. Лобановой с примечательным заголовком: «”Да, не в тему, но красиво же, красиво!”: восприятие городского пространства жителями Йошкар-Олы» [11], показал, насколько не совпадает властный дискурс с суждениями граждан. Есть мнения, категорически негативные, но есть и пози-тивные2. Автор констатирует, что «жители зачастую воспринимают пространство нового города как сказочное, шуточное или нереальное. Символический центр города, который должен воплощать силу и мощь города, превращается в парк развлечений в натуральную величину. Подобное восприятие пространства порождает затруднения в использовании места в другом контексте. Объекты, расположенные в данном месте, подпадают под общую сказочную атмосферу, превращаясь в часть аттракциона» [11, с. 131]. Но при этом автор отмечает, что многим жителям нравится эта нереальная «сказочность», и к тому же «образ города стал ликвидным товаром: возросла стоимость недвижимости в центре города, появились новые торговые площадки, даже новые формы публичных пространств… Символический центр города стал более безопасным и благоустроенным» [11, с. 133]. Логика символической экономики вполне работает и в российской провинции! Марийская Венеция стала привлекать туристов, многие из которых, вероятно, чувствуют себя, как будто они побывали где-то за границей3. Возникает некоторая параллель с возросшим в последние годы туристическим потоком в Калининградскую область. Многие туристы делятся впечатлениями: «Как будто за границей побывал!».

Таким же «магнитом» для туристов должен стать и самый большой в России мультимедийный фонтан в старинном дагестанском городе Дербенте, который был открыт в июне 2022 года. В многочисленных туристических проспектах он получил название «жемчужины Дербента», сравнивается со знаменитым светомузыкальным фонтаном в Дубае. Светомузыкальное шоу уже стало центром притяжения для туристов, безоговорочной городской доминантой, оттеснив древние постройки.

Применительно к городам с историей проблема сохранения Духа Места стоит особенно остро. В нашем понимании Дух Места – некая невербализуемая характеристика места, его внешних параметров и внутренних ценностно-смысловых доминант. Эта реальность скорее ощущаемая и переживаемая, но не поддающаяся строгому словесному определению. Как отмечено в Квебекской декларации, это процессуальный и вариативный феномен, он, вероятно, может трансформироваться во времени, сохраняя аутентичность своей сердцевины. Город не может жить и развиваться, не меняясь при этом, его нельзя превратить в музей, сделав его экспонатом. Дух Места не может быть обращен только в прошлое, он должен взаимодействовать с Его Величеством Духом Времени (если есть таковой!), однако какие-то базовые, узнаваемые, значимые элементы и принципы должны сохраняться. Так в Москве «прижились» сталинские высотки, вызвавшие сначала большую критику за их гигантоманию, несоразмерность остальной застройке города. Однако со временем они стали восприниматься как важные вертикальные доминанты стремительно разраставшегося мегаполиса, их пирамидально-заостренные силуэты напоминали вертикальные силуэты башен и колоколен в средневековой Москве. В XVI веке сходным образом выглядел в панораме Москвы Собор Василия Блаженно- го, который был в то время самой высокой постройкой города. Наличие вертикальных доминант пирамидально-заостренного силуэта – важный градостроительный прием в сложной и хаотичной застройке старой Москвы, своего рода ее культурный код. Высотки вписались в контекст, потому что соответствовали культурному коду. А вот башни Нового Арбата (бывший Калининский проспект) так и не прижились, оставшись «вставной челюстью матушки Москвы». Народная молва приписывает это хлесткое название писателю Юрию Нагибину.

Специалисты разных областей социальных и гуманитарных наук озабочены поисками решений, которые бы позволили развивать город, поддерживая присущее ему своеобразие и сохраняя Дух Места. Архитекторы разрабатывают приемы проектирования, которые бы позволили выстроить некоторый алгоритм формообразования для соотнесения новых объектов с окружающей застройкой. В частности, обращает на себя внимание «имплозивная методика» проектирования, разработанная московскими и уфимскими архитекторами, в рамках которой формируются модели работы с городским пространством, направленные на активацию культурноисторического потенциала городской среды [9, с. 16–19]. Методология, по мнению ее создателей, «расширяет возможности контекстуального проектирования за счет внедрения оригинальных имплозивных техник, которые разработаны проф. кафедры «Архитектура» УГНТУ Ю. В. Расулевой и базируются на методе композиционного анализа В. И. Локтева – основателя межкафедральной лаборатории композиционных проблем МАРХИ и автора теории полифонизма в архитектуре» [9, с. 10].

Об актуальности для современных архитекторов данной проблематики свидетельствует и прошедший в Казани в декабре 2023 года Международный архитектурностроительный форум «Казаныш» со знаковым названием «Отражение идентичности»4. Целью форума объявлено привлечение вни- мания к роли архитектора в формировании облика города, сохранения его идентичности при создании современных функциональных пространства для жизни и работы горожан.

Формируются новые подходы к рассмотрению самой архитектурной теории. Видный российский искусствовед и теоретик архитектуры А. Г. Раппапорт неоднократно писал о необходимости новой теории архитектуры, которая должна активно взаимодействовать с культурологическими и антропологическими дисциплинами, обеспечить связь теории архитектуры не только с наукой и техникой, но и с философией, искусством и культовыми сферами [12].

Важно отметить встречное движение, развивающееся в социально-гуманитарном знании. Понимание того, что городское пространство – как коммуникативная среда – формируется не только «сверху», путём целенаправленного планирования, но и «снизу», в ходе повседневных практик, в процессе спонтанного производства городских локусов, подводит к осознанию необходимости использования всего разнообразия подходов к изучению города – антропологического, феноменологического, культурологического, семиотического. Необходимо также вовлечение в процесс самих горожан, чьим потребностям и интересам должна соответствовать городская среда.

Российский философ С. Аванесов, опираясь на визуально-семиотический подход к исследованию коммуникативных аспектов функционирования города как сверхсложной системы и рассматривая его при этом «как антропологический («человекомерный») феномен», предложил проект комплексной программы анализа городского пространства для обеспечения его гармоничного развития [1]. Целью, по мнению исследователя, должен стать «человеческий город», над созданием которого будет работать «антропологически ориентированная урбанология» [1, с. 16]. Повышение интереса к этой исследовательской парадигме позволяет специалистам говорить об «антропологическом повороте» в совре- менной урбанистике [2; 13]. С этим поворотом хорошо коррелируют активизировавшиеся в гуманитаристике феноменологические исследования городского пространства как места обитания людей [10; 15]. «Обитание» предполагает восприятие, переживание, прямое чувственное – мультисенсорное – соприкосновение с окружающей реальностью.

Объединенные усилия специалистов разных областей – архитекторов-практиков, культурологов, историков, социологов, антропологов, психологов и т. д. – может способствовать превращению Духа Места из объекта литературного творчества, разнообразных поэтических интерпретаций в предмет научного и философского анализа. Более строгая и последовательная концептуализация этого неуловимого феномена позволит использовать его в качество ориентира в архитектурном проектировании, коррелировать с ним развитие городов.

Представляется, что к разработке архитектурно-планировочных решений городских общественных пространств или редевелопмента отдельных территорий наряду с архитекторами и инженерами необходимо привлекать специалистов-гуманитариев: этнографы, культурологи, антропологи, искусствоведы могли бы выстроить систему ценностно-смысловых культурных доминант, способных подчеркнуть региональные особенности и сохранить возможность жителям почувствовать принадлежность к Месту обитания и связь с его Духом.

Завершим словами Кристиана Норберг-Шульца: «Для современного человека характерно, что долгое время <...> он хотел быть «свободным» и завоёвывать мир. Сегодня мы начинаем понимать, что истинная свобода предполагает принадлежность , что «обитание» означает принадлежность конкретному месту. < ^ > Человек есть интегральная часть среды, и если он забудет об этом, то придёт к отчуждению людей и разрушению среды» [Цит. по: 8, с. 101]. Для того чтобы этого не произошло, современному человеку и месту его обитания – современному городу – нужен Genius loci, Дух Места. Это вписывается в горизонт экзистенциальных потребностей человека [16].

Список литературы «Дух места» современного города как экзистенциальная потребность

- Аванесов С. С. Визуальная семиотика города: перспектива исследования городских текстов //ПРАННМА. Проблемы визуальной семиотики: научное периодическое издание. (ПРАННМА. Journal of Visual Semiotics). 2016. Вып. 4 (10). С. 9-22. [Электронный ресурс] URL: https://praxema. tspu.edu.ru/archive.html?year=2016&issue=4&article_id=6207

- Антропология города. Выпуск 1: Культурные символы и образы в городском пространстве. Этничность и городская идентичность: сборник научных трудов / Под ред. Ю. П. Шабаева, И. Л. Жеребцова. Сыктывкар: Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. 192 с.

- Гаврилина Л. М. Городские тексты в эпоху глобализации // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2023, № 3. С. 59-69.

- Зайцев А. А. Контекстуализм как стилистическое течение в архитектуре конца XX- начала XXI вв. Автореф. дисс... канд. наук по специальности 05.23.20: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. Нижний Новгород, 2013. 23 с.

- Зукин Ш. Культуры городов: Монография / Пер. с англ. Д. Симановского. Москва: Новое литературное обозрение, 2015. 424 с.

- Зукин Ш. Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных городских пространств: Монография / Пер. с англ. А. Лазарева, Н. Эдельмана; под науч. ред В. Данилова. Москва: Институт Гайдара, 2019. 360 с.

- Квебекская декларация по сохранению духа места // Международные акты ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и достопримечательных мест). [Электронный ресурс]. URL: https://icomos-spb.ru/component/content/article/15-mezhdunarodnye-akty/ikomos/43-mezhdunarod-nye-akty

- Кияненко К. О феномене, структуре и духе места у К. Норберг-Шульца // Архитектурный вестник: Научный и информационно-аналитический журнал. 2008. № 3. С. 98-101.

- Кудашева Д. Р. Формирование архитектурного замысла в контекстуальном проектировании (на основе методологии "Уфимская имплозия"). Автореф. дисс... канд. наук по специальности 05.23.20: Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия. Нижний Новгород, 2019. 27 c.

- Лишаев С. А. К пространственной эстетике Санкт-Петербурга (метафизика простора и порядка) // Вестник Самарской гуманитарной академии: Научный журнал, 2008, № 2(4). С. 33-44.

- Лобанова А. С. «Да, не в тему, но красиво же, красиво!»: восприятие городского пространства жителями Йошкар-Олы // Журнал социологии и социальной антропологии (ЖССА): российский академический журнал. 2014. Т. 17. № 4 (45). С. 124-135. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/da-ne-v-temu-no-krasivo-zhe-krasivo-vospriyatie-gorodskogo-prostranstva-zhitelyami-yoshkar-oly

- Раппапорт А. Г. К пониманию архитектурной формы: автореферат дис. ... доктора искусствоведения: 18.00.01 / Рос. акад. архитектуры и строит. наук. Москва, 2002. 38 с.

- Смирнов С. А. Антропология города // Человек.ш.: Научный журнал ИФиП СО РАН. 2012. № 8. С. 136-151.

- Степанов А. В. Феноменология архитектуры Петербурга: Монография. Санкт-Петербург: Арка, 2016. 396 с.

- Палласмаа Ю. Мыслящая рука: архитектура и экзистенциальная мудрость бытия: Монография. Москва: Классика XXI, 2013. 176 с.

- Чеснов Я. В. Экзистенции: город // Философия и культура: Сетевое издание полного открытого доступа. 2009, № 3. С. 71-81. [Электронный ресурс]. URL: https://iphras.ru/page30529878.htm