Два новых граффити эллинистического времени из Фанагории

Автор: Завойкина Н. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 266, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются два новых граффити из Фанагории. Граффито 1 «'IvSmu, - (собственность) Индия» представляет владельческую надпись. Она вырезана на внешней стороне чернолакового канфара первой половины -третьей четверти III в. до н. э. Ножка канфара сильно затерта в верхней части, что заставляет предполагать ее вторичное использование, возможно, в качестве ремесленного инструмента. На Азиатском Боспоре встречено женское имя 'IvStq на надгробии из Корокондамы (КБН 1103), которое следует датировать второй половиной V - первой половиной IV в. до н. э. Это имя позволяет считать, что в граффито из Фанагории представлена генетивная форма мужского имени 'TvSiog. Этот антропоним встречается впервые в ономастиконе античного мира. В надписях из других регионов зафиксировано имя 'IvSog. Оба имени восходят к названию р. Инд, 'IvSog, но образованы различными способами. Имя 'IvSog является прямым заимствованием гидронима 'IvSog. Имя TvSiog - прилагательное, образованное от гидронима 'IvSog с помощью суффикса -iog. Оба имени (TvSiog, 'IvSin) являются прозвищами и указывают на происхождение их носителей из какого-то региона Цетральной Азии, прилегающего к р. Инд. Оба имени неизвестны за пределами Боспора, что позволяет рассматривать их как результаты местного (народного) имятворчества. Полагаем, что носители обоих имен были куплены в разное время на невольничьих рынках Боспора, куда были доставлены, видимо, из портовых городов Восточного Средиземноморья. Граффито 2 «Аашкои, - (собственность) Даиска)» представляет владельческую надпись, вырезанную на внешней стороне поддона краснолакового кувшина. Фрагмент происходит из слоя пожара 63 г. до н. э. резиденции Митридата Евпатора на акрополе Фанагории. Др.- греч. имя Аашкод известно на Боспоре, но в Фанагории встречается впервые. В совокупности недорогой облик кувшина (если судить по сохранившемуся фрагменту), место его находки и владельческая надпись указывают, что Даиск проживал, видимо, во дворце и был связан либо с хозяйственным обслуживанием этого комплекса, либо с его охраной.

Фанагория, эллинистическое время, новые надписи, имена

Короткий адрес: https://sciup.org/143179089

IDR: 143179089 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.266.97-106

Текст научной статьи Два новых граффити эллинистического времени из Фанагории

Принято считать, что в III–II вв. до н. э. Фанагория занимала наибольшую территорию и имела мощную крепостную стену ( Абрамзон, Кузнецов , 2015. С. 10, 11; Завойкин , 2021. С. 143, 149–155). В этот период на ее территории располагались монументальные здания, в том числе общественного характера, возможно, гимнасий ( Кобылина , 1956. С. 26–36; Завойкин , 2021. С. 146). Город жил полноценной жизнью – развивалось ремесленное производство, существовали многочисленные эргастерии и мастерские по производству керамики, черепицы, металлических изделий, терракот ( Гайдукевич , 1949. С. 200; Кобылина , 1956. С. 46, 47, 53–55; Завойкин , 2021. С. 154). В конце II в. до н. э. Боспор оказался в составе Понтийской державы Митрида VI Евпатора ( Сапрыкин , 1996. С. 140– 147). В середине I в. до н. э. жизнь в процветающей некогда Фанагории из-за регулярных поборов, которые шли на покрытие военных затрат Митридата для борьбы с Римом, пошла на спад ( Абрамзон, Кузнецов , 2015. C. 34–36; Завойкин , 2021. С. 155). О жителях Фанагории в III–I вв. до н. э. известно очень мало. Бесспорно засвидетельствованы имена всего четырех человек. Главным образом это люди, оставившие заметный след в истории полиса. Это Феофил сын Санха, бывший жрецом Аполлона Иатроса в Фанагории в правление Спартока III ( За-войкина , 2013. С. 265. № 65); Кастор, руководитель фанагорийского восстания в 63 г. до н. э. против Митридата Евпатора (Там же. С. 268, 269. № 76); Гедик сын Эвода, посол фанагорийцев в Риме (Там же. С. 263. № 57). Из рядовых жителей известен только один – некто Эванф, чье имя сохранилось на надгробии (Там же. С. 262. № 52). Очевидно, что каждая новая находка, содержащая сведения о жителях города в эллинистическое время, служит важным источником о его населении.

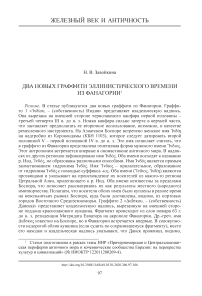

Из новых находок выделяется ножка чернолакового канфара, залощенная в верхней части2, найденная в 2016 г. на морском берегу в районе раскопа «Береговой стратиграфический»3. Канфар был произведен в первой половине – третьей четверти III в. до н. э. ( Rotroff , 1997. P. 86, 87; Fig. 8. Nos. 76, 77). На нижней стороне поддона процарапано одно слово (рис. 1). Высота букв – 0,7 см.

Граффито: ΙΝΔΙΟΥ, – Ἰνδίου, (собственность) Индия.

С левой стороны к центру первой буквы, йоты , примыкает косая линия, немного изогнутая в нижней части. Эту линию можно было бы принять за нижнюю гасту «остроугольной» сигмы , но верхняя косая гаста предполагаемой буквы не просматривается. В том месте, где она должна была бы располагаться, поверхность черепка повреждена производственным браком и небольшим

Рис. 1. Ножка чернолакового канфара с именем Индия и прорисовка граффито сколом, лаковая поверхность уничтожена. Однако борозда от стилоса, которая позволила бы предполагать наличие верхней гасты сигмы, в слое розоватой глины на этом участке отсутствует. Сказанное также не поддерживает предположение, что неровная линия перед йот может принадлежать неаккуратной (плохо процарапанной) четырехчастной сигме. Также выводу, что перед йотой процарапана четырехчастная сигма, противоречат аккуратные формы букв граффито, процарапанные глубокими и четкими линиями. Следующая после йоты буква – это ню, у которой правая гаста несколько короче левой. Сверху нижнюю часть правой гасты ню перекрывает левый угол дельты. Воспринимать знаки после начальной йот как литеры ΛΙ нет оснований: во-первых, все три линии процарапаны без отрыва руки «в одно касание»; во-вторых, исключая дельту, буквы ΙΝΔΙΟΥ написаны раздельно с соблюдением интервала между буквами примерно в 1 см. Учитывая состояние поверхности черепка в начале надписи, предлагаем чтение граффито как «ΙΝΔΙΟΥ, Ἰνδίου».

Слово ἰνδίου может восходить как к adj. musc. nom. sing. ἴνδιος, так и к adj. neutr. nom. sing. ἴνδιον. Склоняемся к первому варианту и полагаем, что ΙΝΔΙΟΥ является генетивной формой личного мужского имени Ἴνδιος. В пользу этого решения свидетельствует женское имя Ἰνδίη, Индия, которое упомянуто в надгробии из Корокондамы (КБН 1103; CIRB-Album 1103; Шкорпил , 1914. С. 79).

Это надгробие принято датировать V в. до н. э. Однако в эпитафии из Ко-рокондамы отсутствуют такие яркие хроноиндикаторы V в. до н. э., как специфические формы эпсилон, каппы, ро, сигмы, омеги (Болтунова, Книпович, 1962. С. 6–8). Буквы в надписи КБН 1103 равновеликие и расположены на одинаковом расстоянии друг от друга, наклоны букв вправо не прослеживаются. Отмеченные детали встречаются в боспорских частных надписях IV в. до н. э. Сохранившиеся в надписи буквы (CIRB-Album 1103) – ню с равновеликими боковыми гастами и без наклона вправо4, дельта в форме равностороннего треугольника с маленькой выступающей черточкой вверху буквы5, эта – с внутренней перекладиной, упирающейся в боковые гасты. Подобные формы букв известны не только для второй половины V в. до н. э., но и в надписях первой половины IV в. до н. э. (Болтунова, Книпович, 1962. С. 10. Табл. 1). Поэтому надгробие КБН 1103 следует датировать не ранее второй половины V – первой половиной IV в. до н. э.

Если ориентироваться на данные, собранные в томах «A Lexicon of Greek personal names» (LGPN), то имя Ἴνδιος встречено в ономастиконе не только Фанагории, но и античного мира в целом впервые. В доримское время личное имя Ἰνδός, Инд, фиксируется в надписях из Аттики (IG II2 1297, IV.255), Милета (IMiletMcCabe 103, II.291), Дельф (FD III.3:389), Египта и Нубии (IKamais 38; SEG 16:864,8). Этот антропоним представляет прямое заимствование названия р. Инд, Ἰνδός. Использование гидронима в качестве имени вполне обычное явление в древнегреческой ономастике. Среди имен, образованных подобным путем, упомянем имя Νεῖλος, Нил, которое восходит к названию р. Нил (LGPN 1, 2, 3a, 4, 5a, 5b, s.v.), или более редкое имя Ἅλυς, которое напрямую восходит к названию р. Галис (совр. Кызылрма), самой длинной реки Малой Азии (LGPN Va, s.v.).

Вопрос о происхождении имен Ἰνδίη и Ἴνδιος нуждается в уточнении. Исследователями отмечается, что в большинстве рукописей «Истории» Геродота Σίνδοι (синды) обозначаются как Ἴνδοι ( Доватур и др. , 1982. С. 260, 261). С. В. Кулланда высказал предположение, что этноним Σίνδοι восходит к арийск. * sindhu - «река», или «естественная граница», поэтому ираноговорящие скифы могли называть синдов индами (Ἴνδοι), поскольку такое произношение соответствовало др.-иран. * hindu ( Кулланда , 2016. С. 143, 144. Прим. 216). Если принять эту гипотезу, то следует подозревать синдское или даже скифское происхождение имен Ἴνδιος и Ἰνδίη на Боспоре. Но имеются ли у нас основания считать, что греки, боспорские в особенности, воспринимали как равнозначные наименования «синды» и «инды»?

Выражение «Σινδικόν διάσφραγμας (синдская щель/дыра)» было в разговорном обороте эллинов уже во второй половине VI в. до н. э. (Schol. Ad Apoll. Rhod. IV. 321; Завойкин , 2013. С. 278, 279). Это позволяет считать, что первое знакомство эллинов с Синдикой и синдами произошло не позднее первой половины VI в. до н. э. Гекатей Милетский, автор последней трети VI – начала V в. до н. э., осведомлен об области Синдика (Hecat. Fr. 166 Müller = St. Byz. s.v.). В числе местных источников следует упомянуть монеты с легендой «ΣΙΝΔΩΝ» (ср.: Горончаровский, Иванчик , 2010. С. 221; Бондаренко , 2012. С. 19, 20; Кузнецов , 2016. С. 262–272). Этникон Σίνδοι многократно встречается в титулатуре боспорских правителей, начиная с Левкона I (КБН 6, 6а, 8–11, 25, 40, 971, 972

и пр.). В боспорских надписях хорошо известны имена, произведенные от этнонима Σίνδοι: Σίνδεος (КБН 1094), Σίνδικος (КБН 1137A2.40, Б2.42), Σίνδος (КБН 1137 A1.5, Б2.29 46 1.13 18 2.9). Наибольшее число имен с корневой основой Σινδ- происходит из Горгиппии (прежней Синдской Гавани), которая располагалась в Синдике (Strab. XI. 2, 12), что естественно.

Вполне очевидно, что ранние греческие авторы, а боспориты тем более, были прекрасно осведомлены о Синдике и синдах, которых никогда не воспринимали как индов и не называли «индами». Допускаю, что разночтения (путаница) в рукописях «Истории» Геродота могут восходить к ошибкам византийских переписчиков6. Таким образом, возводить происхождение имен Ἴνδιος и Ἰνδίη к этнониму Σίνδοι нет оснований.

Имена Ἰνδίη и Ἴνδιος могут быть образованы как от топонима Ἰνδία, Индия, так и от гидронима Ἰνδός, р. Инд. Письменные свидетельства об Индии появляются в греческих источниках в VI в. до н. э., но до 20-х гг. IV в. до н. э. они были случайными и отрывочными ( Бонгард-Левин и др. , 2002. С. 4–6). Однако топоним Ἰνδία фиксируется в литературных источниках начиная с I в. н. э. (Luc. Alex. 44; Mela III. 7, 2.6; Plin. NH. VI. 52; Polyaen. Strat. IV. 3.30). С эпохи Гекатея Милетского и вплоть до римского времени греки обозначали Индию как ἡ Ἰνδι-κή (Hacat. Fr.177–179 = FGH I.12; Hdt. V. 3. 94, 98, 99, 102, 104–106; Diod. II. 35; Strab. XV. 1). Наряду со страной, им была известна р. Инд, Ἰνδός. Полагаем, что фанагорийское имя Ἴνδιος восходит к гидрониму Ἰνδός и образовано от него при помощи суффикса -ιος. Аналогия обнаруживается, в частности, в имени Αἰγύ-πτιος, Египтянин. В эпоху Гомера и позднее словом Αἴγυπτος греки обозначали не только Египет, но и р. Нил (Od. 4. 477).

Итак, боспорские и средиземноморские случаи употребления рассматриваемых имен представляют две модели образования личных имен от гидронима Ἰνδός. Имя Ἰνδός представляет прямое заимствование названия р. Инд. Боспорские имена Ἴνδιος и Ἰνδίη являются, по сути, прозвищами и указывают на географическое происхождение его носителей. Они образованы от прилагательных ἴνδιος (mаsc.) и ἰνδίη (fem.). Однако подобные прилагательные не отмечены в сочинениях античных авторов. Как правило, вплоть до римского времени употреблялось adj. ἰνδικός (-ίη, -όν). Сказанное подводит к предположению, что имена Ἴνδιος и Ἰνδίη сформировались в среде боспорского разговорного (народного) языка, в котором не всегда использовались устоявшиеся языковые формы др.-греческого языка.

В древнегреческой антропонимии личные имена, произведенные от названий стран, народов, хорошо известны (Bechtel, Fisk, 1894. S. 333–349; Bechtel, 1902. S. 59–61; Fraser, 2000. P. 149–154). В большинстве случаев это были имена-прозвища рабов, отпущенников или неполноправных жителей городов (Lambertz, 1907. Р. 18–20; Vlassopoulos, 2010. P. 116–130; Lewis, 2011. P. 93–98). Среди многочисленных примеров упомянем мужские имена: Ἀρμένιος, Ἀσσύρι-ος (Bechtel, Fisk, 1894. S. 333; LGPN IV, s.v.) и женские имена: Λυκίη, Μιλησία, Αἰγυπτία, Ἰταλία (Bechtel, Fisk, 1894. S 344; LGPN IV, s.v.). Имена, произведенные от названий рек, морских проливов и морей, также известны. Так, в городах Фракии и Малой Скифии отмечены имена Βοσπορεύς и Βοσπόριος, восходящие к названию пролива Боспор Фракийский (LGPN IV, s.v.); в Истрии и Херсонесе отмечены имена Ἰστρόδωρος и Ἴστρων, произведенные от названия р. Истр (LGPN IV, s.v.).

Итак, Ἴνδιος – это уже второе имя в ономастиконе Фанагории доримского времени, связанное с восточной Азией и имеющее яркий этнический окрас7. Судить по столь кратким надписям о социальном статусе носителей отмеченных имен едва ли возможно. В древнегреческих эпитафиях, если женщина была свободнорожденной, указывалось, как правило, имя отца или мужа погребенной. Поскольку в надгробии из Корокондамы имя Ἰνδίη стоит само по себе, высказывалось мнение, что это была рабыня или отпущенница, которая получила свое имя-прозвище по месту своего происхождения ( Шкорпил , 1914. С. 78, 79. № 9). Этот вывод сложно оспорить.

Имя Индий процарапано на ножке канфара, залощенного в верхней части, что указывает на вторичное использование керамического фрагмента, возможно, в качестве ремесленного инструмента8. В совокупности сказанное позволяет предполагать, что Индий не обладал свободным статусом и мог трудиться в какой-то ремесленной мастерской в Фанагории во второй половине III в. до н. э.

Употребление имен Индий и Индия является уникальным случаем для Боспора. В V–III вв. до н. э. в боспорских городах преобладала древнегреческая антропонимия, хотя встречается также небольшой процент имен из Малой Азии и скифского мира. Предполагать прямые торговые контакты Фанагории и Корокондамы с Индией невозможно. До походов Александра Македонского земли Средней Азии вплоть до р. Инд принадлежали державе Ахеменидов, под властью которых до последней трети IV в. находились также греческие торговые центры на западном побережье Малой Азии. По договору, заключенному в 305 г. до н. э. Селевком Никатором и Чандрагуптой I Маурья, основанные Александром Македонским города в южной части Средней Азии (регион Ара-хосия9) отошли к империи Маурьев. Таким образом, в V–III вв. до н. э. три крупные монархии создали благоприятные условия для успешного развития коммерческих связей греческого мира с северо-западной Индией ( Бонгард-Левин и др. , 2002. С. 204–212).

По всей видимости, носители интересующих нас имен являлись бесправными или неполноправными жителями боспорских полисов. В разное время они могли быть куплены на невольничьих рынках Боспора, куда были доставлены, скорее всего, из крупных портовых городов Восточного Средиземноморья.

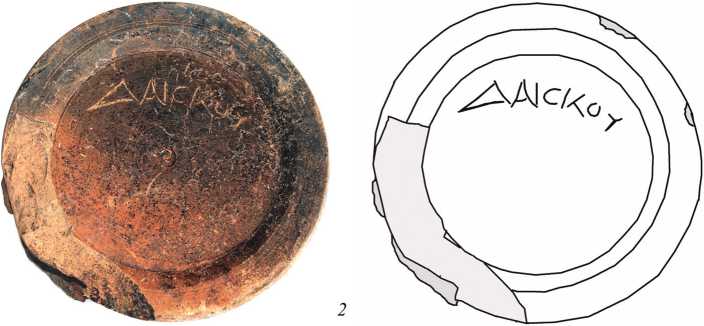

Поддон краснолакового кувшина (рис. 2) найден в 2018 г. на раскопе «Верхний город». Он происходит из осыпи южного борта Западного участка раскопа, из слоя пожара, в котором в 63 г. до н. э. в результате восстания фанагорийцев погибла резиденция Митридата Евпатора ( Абрамзон, Кузнецов , 2015. С. 41– 43)10. На внешней стороне поддона хорошо видны следы копоти, что указывает на пребывание предмета в огне. На внешней стороне сохранилась надпись. Высота букв около 1 см. Шрифт надписи представляет сочетание лапидарных и курсивных (лунарная сигма ) букв и характерен для частных надписей конца II – первой половины I в. до н. э.

Граффито: ΔΑΙΣΚΟΥ – Δαΐσκου, Даиска (собственность).

В надписи упомянуто имя Δαΐσκου в форме gen. sing . Следовательно, надпись является владельческой, т. е. указывает, что кувшин принадлежал некоему Даис-ку. Имя Δαΐσκος вполне обычное для греческого мира и известно в том числе в боспорских городах: в эпитафии из Пантикапея второй половины I – первой половины II в. н. э. (КБН 597) и в посвящении фиасотов из Танаиса первой половины II в. н. э. (КБН 126611).

К первой половине I в. до н. э. можно отнести имена двух фанагорийцев – Кастора, руководителя восстания против Митридата Евпатора в 63 г. до н. э., и Гедика, сына Эвода, посла фанагорийцев в Риме. Носитель имени Δαΐσκος является пока третьим известным нам по надписям жителем города времени Ми-трида Евпатора и Фарнака.

В совокупности ординарный облик кувшина, место его находки и владельческая надпись указывают на то, что Даиск проживал на территории царской резиденции и был, видимо, связан либо с хозяйственным обслуживанием этого комплекса, либо с его охраной.

Рис. 2. Поддон краснолакового кувшина с именем Даиска и прорисовка граффито

Список литературы Два новых граффити эллинистического времени из Фанагории

- Абрамзон М. Г. Кузнецов В. Д., 2015. Монетные клады времени Митридата VI Евпатора с хоры Фанагории. М.: ИА РАН. 382 с. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 3.)

- Балахванцев А. С., Завойкина Н. В., 2019. Новые древнеиранские имена из Фанагории // КСИА. Вып. 257. С. 146–154.

- Болтунова А. И., Книпович Т. Н., 1962. Очерк истории греческого лапидарного письма на Боспоре // Нумизматика и эпиграфика. Т. 3. М.: Изд-во АН СССР. С. 3–31.

- Бонгард-Левин Г. М., Бухарин М. Д., Вигасин А. А., 2002. Индия и античный мир. М.: Восточная литература. 358 с.

- Бондаренко М. Е., 2012. Синды. Этнографическая характеристика древних племен Азиатского Боспора. М. 151 с.

- Гайдукевич В. Ф., 1949. Боспорское царство. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 624 с.

- Горончаровский В. А., Иванчик А. И., 2010. Синды // Античное наследие Кубани. Т. 1 / Отв. ред.: Г. М. Бонгард-Левин, В. Д. Кузнецов. М.: Наука. С. 218–235.

- Доватур А. И., Каллистов Д. П., Шишова И. А., 1982. Народы нашей страны в «Истории» Геродота. М.: Наука. 455 с.

- Завойкин А. А., 2013. Образование Боспорского государства. Археология и хронология становления державы Спартокидов. Керчь: ВТС Принт. 592 с. (Боспорские исследования; suppl. 10.)

- Завойкин А. А., 2021. Южная окраина Фанагории в IV–I вв. до н. э. // Древности Боспора. Т. 26. М.: ИА РАН. С. 142–165.

- Завойкина Н. В., 2013. Фанагорийское общество // Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 1 / Ред. В. Д. Кузнецов. М.: ИА РАН. С. 240–329. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 1.)

- Кобылина М. М., 1956. Фанагория // Фанагория / Ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. 5–101. (МИА; № 57.)

- Кузнецов В. Д., 2016. Фанагория и Синдика: некоторые заметки // Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 2 / Отв. ред. А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 250–278. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 4.)

- Кулланда С. В., 2016. Скифы: язык и этногенез. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. 233 с.

- Паромов Я. М., 1993. Археолого-топографический план Фанагории // Боспорский сборник. Вып. 2 / Ред. Я. М. Паромов. М.: Архэ. С. 111–148.

- Сапрыкин С. Ю., 1996. Понтийское царство. М.: Наука. 348 с.

- Шкорпил В. В., 1914. Боспорские надписи, найденные в 1913 году // Известия Императорской Археологической комиссии. Вып. 54. Петроград: Тип. М. А. Александрова. С. 65–82.

- Bechtel F., 1902. Die attischen Frauennamen nach ihrem Systeme dargestellt. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 144 S.

- Bechtel F., Fisk A., 1894. Die Griechischen Personennamen, nach ihrer Bildung erklärt und systematisch geordnen. 2d ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. 475 S.

- FD III.3 – Fouille de Delphes. Vol III. Épigraphie. Fasc. 3. Inscriptions depuis le trésor des Athéniens jusqu’aux bases de Gélon. 2 vols. Paris, 1932–1943.

- Fraser P., 2000. Ethnics as personal names // Greek Personal Names: Their Value as Evidence / Ed. by S. Hornblower, E. Matthews. Oxford: Oxford University Press. P. 149–57. (Proceedings of the British Academy; 104.)

- IG II2 – Inscriptiones Graecae II et III: Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriors. 2nd edn. Parts I–III / Ed. by Johannes Kirchner. Berlin, 1913–1940.

- Lambertz M., 1907. Die griechischen Sklavennamen. Bd. 1. Wien. 88 S.

- Lewis D. M., 2011. Near Eastern slaves in classical Athens and slave trade with Persian territories // Classical Quarterly. Vol. 61. P. 91–113.

- Rotroff S. I., 1997. Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Part 1. Text. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 574 p. (The Athenian Agora; vol. 29.)

- Rotroff S. I., 1997. Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Part 2. Illustrations. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 264 p. (The Athenian Agora; vol. 29.)

- SEG – Supplementum Epigraphicum Graecum. Leiden. Vlassopoulos K., 2010. Athenian slave names and Athenian social history // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bd. 175. S. 113–144.