Две новые находки эпохи энеолита - бронзового века с реки Фарс (Западное Предкавказье)

Автор: Кореневский С.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации навершия скипетра и орнаментированного топора-молота эпохи энеолита и начала бронзового века. Они происходят из предгорий Западного Предкавказья. Оба предмета являются редкими находками, позволяющими рассматривать на основе анализа их форм проблемы культурных контактов населения Западного Кавказа и Юго-Восточной Европы в указанный период.

Энеолит, ранний бронзовый век, культ, оружие, предкавказье, ямная культура, майкопско-новосвободненская общность

Короткий адрес: https://sciup.org/145145692

IDR: 145145692 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.1.040-046

Текст научной статьи Две новые находки эпохи энеолита - бронзового века с реки Фарс (Западное Предкавказье)

Рассматриваемые два редких предмета хранятся в музее г. Краснодара. Согласно паспорту, они происходят из района у с. Колосова Поляна (координаты: 44°28′56″ с.ш., 40°23′12″ в.д.) на р. Фарс в предгорной зоне Западного Предкавказья, севернее ст. Новосвободной и южнее ст. Махошевской. В эпоху энеолита на данной территории были распространены носители культуры с накольчатой жемчужной керамикой, позже – племена новосвободненской группы майкопско-новосвободненской общности. Что касается среднего периода эпохи бронзы, то можно лишь допустить обитание здесь носителей северокавказской и дольменной культур, а также иных групп многообразного по составу населения Западного Предкавказья этого периода.

Каменный скипетр (рис. 1). Масса изделия 410 г, т.е. близка таковой орудий ручного действия, например, каменного топора эпохи энеолита. Длина плоского навершия 165 мм, максимальная ширина 65 мм. Форма предмета как бы разделена на две половины: передняя – в виде асимметричного овала с более выгнутой верхней частью, тыльная – остроконечная. На обеих плоских сторонах передней части имеются одинаковые прорезанные линии: одна по контуру в виде уплощенного желоба C-образной формы, другая по

длинной оси изделия прямая с четко подостренными окончаниями. Перед тыльной частью сверху расположен стержневидный выступ высотой ок. 25 мм. Изделие имеет незначительное утолщение книзу. Его контур тщательно «заовален», острых углов нет.

Каменное навершие скипетра имеет коричневатый цвет с черным полированным отливом. Заметны следы пикетажной техники в виде мелких многочисленных выбоин. Поверх них в древности была проведена шлифовка, дающая местами вороненый цвет предмету. Она более прослеживается на передней части изделия.

Навершие скипетра, как полагают, вставлялось в коленчатую муфту или рукоять. Выступающий сверху каменный шип служил для крепления изделия в основе [Govedariča, Kaizer, 1996]. Следовательно, вставка могла выниматься из рукоятки и использоваться (или переноситься) отдельно.

Каменные скипетры – яркие свидетельства культов и верований древнего населения степной зоны Предкавказья, юга Восточной Европы и Подунавья в эпоху энеолита (рис. 2). Их типология хорошо разработана В.А. Дергачёвым [2000, 2005] и дополнена в связи с публикацией оригинального скипетра – «утюжка» из с. Александрия Ставропольского края [Кореневский,

Калмыков, 2010; Кореневский, 2012, с. 53, 213–215, рис. 83–85]. Суть этого дополнения в следующей формальной схеме рассматриваемых предметов, подразделенных на классы и внутри них – на группы.

Класс 1. Зооморфные скипетры : группа 1 – «курносые», «без рта» (т.е. «рот» не выделен); группа 2 – примитивные, «без рта», «не курносые», абстрактной формы; группа 3 – усложненной формы с изображением пасти животного [Кореневский, 2012, с. 213, рис. 83, 7 – 17 ].

Класс 2. Скипетры абстрактные с сигаровидным уплощенным корпусом : группа 4 – с каннелюрами; группа 5 – с желобами или обводами корпуса линиями; группа 6 – с U-образным орнаментом на плоском тулове с перекладиной (группа III, т.н. архаринский вариант, по В.А. Дергачёву) [Там же, с. 214, рис. 84].

Рассматриваемая находка с р. Фарс, судя по желобчатому орнаменту, относится к группе 5, т.е. к скипетрам абстрактной формы с желобами. Она особо интересна тем, что пока является единственным целым каменным навершием с такими деталями. В связи с этим данная находка позволяет несколько уточнить предложенную типологическую схему и состав групп 2 и 5. Обе эти группы включают изделия с асимметричным контуром в профиль, напоминающим некие зооморфные образы, например, туловище кабана без обозначенной пасти. Вариации заключаются в наличии или отсутствии линий обводов и желобов. Поэтому предлагаю ко 2-й группе отнести примитивные зооморфные скипетры без данных элементов, а к 5-й – с желобами и обводами, при этом объединить группы 1, 2, 5 в понятие примитивных зооморфных форм наверший скипетров.

Несколько иная по сравнению с предложенной ранее типологическая схема существенно дело не меняет, но выглядит более формально строгой. Группа 1 остается без изменений. Она включает примитивные зооморфные скипетры с признаками «курносости» (Александрия, Хлопковский могильник, Кокберек; рис. 3, 1–3 ). Каннелюры прослеживаются на «утюжке» из с. Александрия Ставропольского края. Скипетры группы 1 относятся к хвалынской энеолитической культуре Поволжья. Даты могильника со скипетрами «Хлопково городище» 6 160 ± 70 л.н. (5256– 4964 гг. до н.э.) и 6 090 ± 70 л.н. (5196–4855 гг. до н.э.) [Малов, 2008, с. 61]. Они соответствуют дате Нальчикского могильника в Предкавказье (GrA-24442) 5 910 ± 45 л.н. (4840–4820 гг. до н.э.) и древнее дат Триполья ВI [Бурдо, 2001; Вiдейко, 2003, 2004], нижний предел которых относится к 4700–4600 гг. до н.э.

Навершия группы 2 – без обводов и желобов – также происходят из хвалынских могильников (рис. 3, 4, 5 ). Даты поволжских находок в целом охватывают первую половину V тыс. до н.э. [Агапов, Васильев, Пестрикова, 1990, с. 86]. Они сопоставимы с дата-

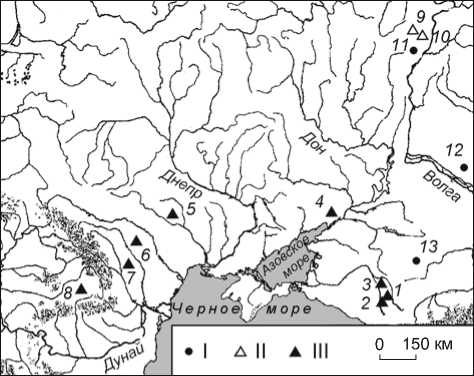

Рис. 1. Скипетр из с. Колосова Поляна.

Рис. 2. Карта-схема распространения примитивных зооморфных каменных наверший скипетров.

I – группа 1; II – группа 2; III – группа 5.

1 – Колосова Поляна; 2 – поселение Ясенева Поляна; 3 – Майкоп;

4 – Константиновское поселение; 5 – Березовская ГЭС; 6 – Жора-де-Суз; 7 – Ружиноаса; 8 – Вэлень; 9, 10 – Хвалынский могильник;

11 – Хлопковский могильник; 12 – Кокберек; 13 – Александрия.

ми наверший группы 1 и соответствуют финалу Триполья А – Триполью ВI.

Группа 5 включает навершия с обводами и желобами (Константиновское поселение, Березовская ГЭС, Жора-де-Суз, Вэлень, Ружиноаса, Колосова Поляна,

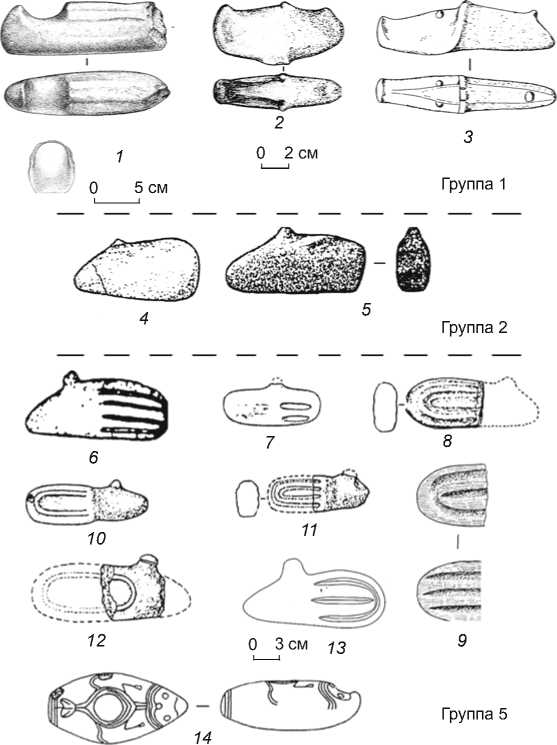

Рис. 3. Типология примитивных зооморфных каменных наверший скипетров (по: [Дергачёв, 2005] с уточнениями).

Группа 1: 1 – Александрия, 2 – Хлопковский могильник, кв. 24, 3 – Кокберек; группа 2: 4 – Хвалынский могильник, погр.108, 5 – Хвалынский могильник II; группа 5: 6 – Майкоп, 7 – Березовская ГЭС, 8 – Жора-де-Суз, 9 – Ясенева Поляна, 10 – Вэлень, 11 – Константиновское поселение, 12 – Ружиноаса, 13 – Колосова Поляна; 14 – с. Корнецел, Румыния.

Если посмотреть на карту распространения скипетров (см. рис. 2), то мы увидим, что находки группы 2 и 5, с одной стороны, в основном связаны с Западным Предкавказьем и степным Поволжьем (где были распространены культуры накольчатой жемчужной керамики и хвалынская энеолитическая), с другой – соотносятся с ареалом культуры Триполья в пограничье степной и лесостепной зон, а также с Закарпатьем.

Семантика наверший каменных скипетров долгое время сводилась к интерпретации их как изображения головы одомашненной лошади [Даниленко, Шмаглий, 1972]. Согласно другой трактовке, обозначенной еще А.А. Иессеном, они представляют собой фигуру кабана [1952]. Третья точка зрения соотносит эти предметы с образом фантастического зверя [Govedariča, Kaizer, 1996]. По моему мнению, «курносые» навершия скипетров передают образ волшебного зверя, созданный на основе головы вепря [Кореневский, 2008]. Изображение головы эквида встречено только один раз (Суворово) [Кореневский, 2012, с. 213, рис. 83, 15 ]. Но что это за вид: онагр, кулан, дикая лошадь или домашняя, – уточнить невозможно.

Самые примитивные зооморфные асимметричные по форме каменные навершия скипетров встречены в степном Поволжье у носителей хвалынской культуры. Здесь присутствуют изделия как бы с зарождающимся зооморфизмом изображений. При этом можно предполагать в дальнейшем две линии в канонизации образа культового животного: реалистическую и абстрактную, которые развивались параллельно во времени. Первая была очень сложным способом воплощения поселение Ясенева Поляна, Майкоп; рис. 3, 6–13). Их хронология такова. С культурой Кукутени А – Триполье ВI связаны навершия, найденные возле сел Жора-де-Суз, Ружиноаса и Березовской ГЭС. К культуре накольчатой жемчужной керамики принадлежит находка с памятника Ясенева Поляна [Дергачёв, 2005; Кореневский, 2008]. Обнаружение обломка такого предмета в слое Константиновского поселения еще не означает причастность абстрактных скипетров ко времени майкопско-новосвободненской общности, т.к. само поселение радиоуглеродных дат не имеет, а культурные остатки из его энеолитического слоя могут уходить корнями в бóльшую древность, чем эпоха этой общности. Публикуемая находка с р. Фарс, скорее всего, оставлена носителями культуры накольчатой жемчужной керамики Предкавказья, откуда происходит обломок такого изделия с поселения Ясенева Поляна.

мифологической идеи. Она требовала высокого мастерства и таланта в вырезании из камня зооморфной фигуры монстра. Вторая линия развития была более простой в исполнении: реалистический образ заменялся системой прорезанных или выпуклых линий, в т.ч. желобов. Навершие из с. Колосова Поляна сочетает черты обеих: реалистической, в виде контура фигуры зверя с горбатой спинкой, и абстрактной, в виде кодирования некоего признака этой формы путем нанесения желобов.

В целом все вышеизложенное приводит к заключению, что культ волшебного зверя на основе образа кабана на юге Восточной Европы и Предкавказья начал находить свое выражение самостоятельно в круге культур местного энеолитического населения, которо е придерживало сь традиций захоронения умерших сородичей в скорченном положении на спине, с посыпкой покойного охрой. Он был распространен также у носителей культуры Кукутени-Три-полье и у племен, оставивших погребения с охрой в Дунайском регионе, судя по находке из с. Корнецел (Румыния) с вырезанным изображением «курносой» морды драгонкампа – зооморфного фантастического монстра с чертами кабана, земноводного существа и дельфина (см. рис. 3, 14) [Дергачёв, 2005, с. 97, рис. 48, 1; Mǎndrescu, Stefan, Maschio, 2000; Кореневский, 2008; 2012, с. 72, рис. 86, 1].

Вместе с тем богатейшая культовая пластика из глины и рисунки на сосудах культуры (общности) Ку-кутени-Триполье не содержат изображений монстров с головами, похожими на каменные изваяния скипетров. В искусстве земледельческих племен энеолита Подунавья представлены совсем иные персонажи местной мифологии, в т.ч. танцующие люди, различные богини, змеи, хищники семейств кошачьих (?) и собачьих, птицы, а также древо жизни, космогония светил, многочисленные букрании [Бурдо, 2008]. Лишь на костяной ложке с поселения Созопол (Болгария) времени Триполья ВII изображена голова фантастического существа с выпученными глазами и внушительным «пятачком» на носу [Кореневский, 2012, с. 73, 216, рис. 86, 3 ].

Следовательно, археологические источники показывают, что идея воплощения в произведениях искусства божества с лошадиной или кабаньей головой нашла отражение ранее всего в культах именно степных пастушеских и охотничьих племен Волго-Предкавказ-ско-Прутского региона, которые расселялись вплоть до Закарпатья. От них семантика этих фантастических существ могла попасть в среду оседлых земледельцев времени финала Триполья А – Триполья ВI, где ее воплощали в реалистических и абстрактных образах местные мастера.

Каменный топор-молот (рис. 4). Длина изделия 15 см, диаметр отверстия 2,2 см. Корпус топора изогнут, обушная часть опущена. На окончании обуха сделана массивная шляпка. Втулка украшена пятью вертикальными выпуклыми валиками. Орудие было отполировано, полировка несколько изъедена процессами выветривания. Цвет камня темный с красноватокоричневым оттенком.

Топор являлся высокопрестижным оружием, т.к. его изготовление требовало большого мастерства и труда. Находка с р. Фарс уникальна по своей форме и аналогии ей подобрать непросто. Сопоставление возможно по нескольким сочетаниям признаков. Опущенная вниз обушная часть отличает рассматриваемое изделие от каменных топоров культур воронковидных кубков, шнуровой керамики [Zápotocký, 1992] и фатьяновской культуры, имеющих, как правило, прямой корпус. Крупная шляпка на обухе отличает его от топоров с удлиненным обухом среднего

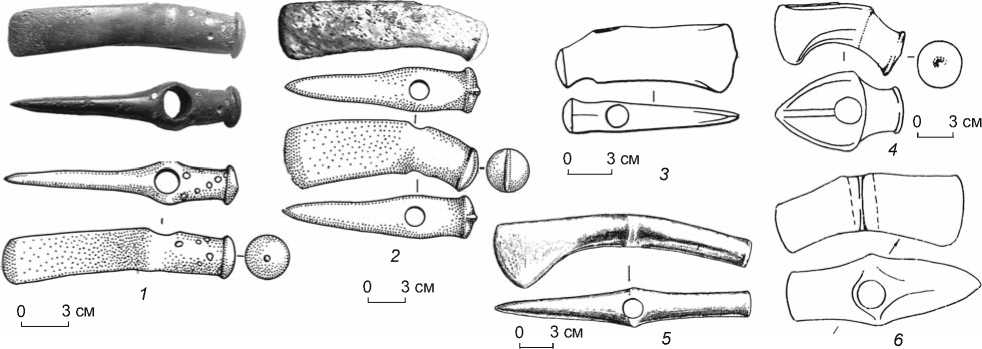

Рис. 4. Топор-молот из с. Колосова Поляна.

периода эпохи бронзы, т.н. пятигорского типа граненых и гладких (рис. 5, 4 , 6 ), а также степных типов (рис. 5, 5 ) (типа IV по В.И. Марковину [1960, с. 99, рис. 44, 18 ]), у которых такого элемента нет. По сочетанию этих признаков (опущенный вниз молоточковидный обух со шляпкой) находка с р. Фарс сближается с бронзовым и каменным топорами из погр. 5, кург. 31 могильника Клады (рис. 5, 1, 2 ), бронзовым из станицы Воздвиженской (рис. 5, 3 ) и топорами из Бородинского клада (рис. 6, 1–4 ).

Особое внимание привлекает оформление втулки вертикальными валиками – имитация ее обмотки веревкой. Для топоров майкопско-носвободненской общности и северокавказской культуры раннего и среднего периодов эпохи бронзы оно не типично. Подобный орнамент мы наблюдаем на обломке топора из погребения ямной культуры у хутора Первомайского (кург. 2, погр. 2; раскопки В.А. Сафронова). В комплекс этого захоронения входили также долото с длинным желобом, два листовидных черешковых кинжала и шило с упором (рис. 7, 2–5 ) [Трифонов, 1991, с. 113, рис. 9. I,13]. В.А.Трифонов относит группу 1 ямной культуры к погребениям, синхронным майкопско-но-восвободненской общности [Там же, с. 120]. Полагаю, что он прав. Более того, долото с удлиненным желобом является признаком очень поздних майкопских погре-

Рис. 5. Топоры-молоты разных культур Предкавказья.

1, 2 - могильник Клады, кург. 31, погр. 5 (по: [Резепкин, 1991]); 3 - станица Воздвиженская (по: [Марковин, I960]); 4 - Константиновское плато, кург. 2, погр. 7 (по: [Кореневский, 1990]); 5 - Константиновское плато, кург. 2, погр. 6а (по: [Там же]); 6 - Лебеди, кург 3, погр. 10 (по: [Гей, 1986]).

Рис. 6. Топоры-молоты из Бородинского клада ( 1-4 ) и клада L в Трое ( 5-8 ).

1-4 - по: [Шишлина, 2013]; 5-8 - по: [Сокровища Трои..., 1996].

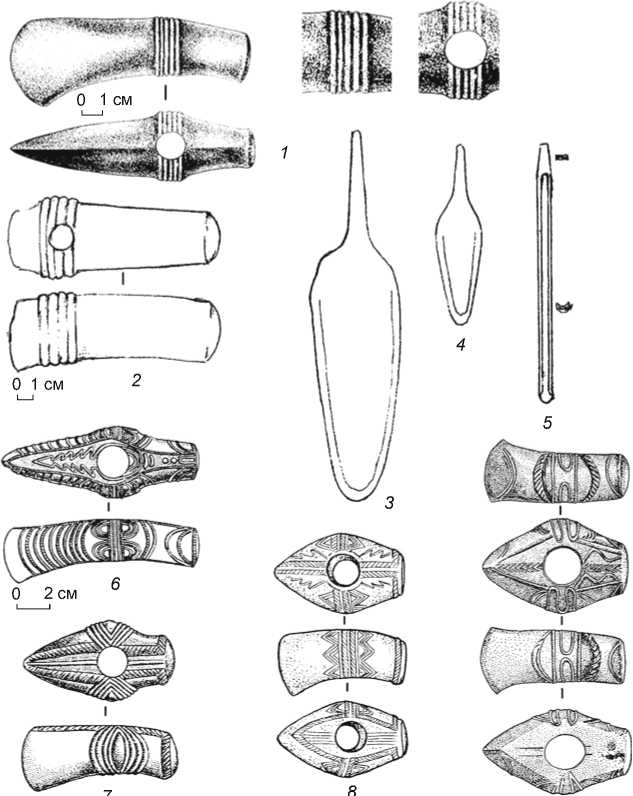

Рис. 7. Топоры-молоты ямной ( 1-5 ) и ингульской катакомбной ( 6 - 9 ) культур. 1 - курган «Солдатская слава», погр. 10 (по: [Иванова, Петренко, Ветчинникова, 2005]); 2-5 - Первомайский, кург. 2, погр. 2 (по: [Трифонов, 1991]); 6 - место не известно;

7 - с. Старобешеве; 8 - Горожине; 9 - Баратовка ( 6-9 - по: [Шарафутд1нова, 1980]).

бений. Такие орудия встречены в гробнице Арсланте-пе Т1, датируемой в диапазоне 3 000–2 900 гг. до н.э. Это даты самого финала майкопско-новосвободненс-кой общности [Frangipane et al., 2001].

Другой аналог происходит из погр. 10 ямной культуры кургана «Солдатская слава» в Ивановском р-не Одесской обл. (рис. 7, 1 ) Погребенный был захоронен в яме с заплечиками в скорченном положении на спине. Возле черепа найдены две серебряные серьги. Топор лежал в области плеча [Иванова, Петренко, Вет-чинникова, 2005, с. 26 рис. 15]. Его корпус по втулке украшен пятью вертикальными валиками, как у топора из с. Колосова Поляна. Еще один топор с аналогичной орнаментацией втулки известен как случайная находка из Северо-Западного Причерноморья [Субботин, 2003, с. 196, рис. 13, 4 ].

Оба погребения с топорами, украшенными по втулке вертикальными валиками, можно отнести к комплексам военно-производственной и военной знати носителей ямной культуры, наследовавшей символику захоронений элиты майкопско-новосво-бодненской общности. В первом случае каменный топор включен в набор оружия и инструментов деревообработки. Во втором случае нерядовое положение воина подчеркивает пара серебряных с ерег. Соответственно, украшенный по втулке вертикальными валиками топор может быть знаковым оружием у племен древнеямной культуры, частично адаптировавших символику престижных погребений майкопско-новосвободненской общности, для которых очень показательны набор из оружия и инструментов, а также маркировка головного убора парой серег из благородных металлов (золота).

Отдаленные аналоги топоров с украшенными втулками как элитарного оружия можно отметить в кладе L в Трое (см. рис. 6, 5–8 ) и материалах ингуль-ской катакомбной культуры (см. рис. 7, 6–9 ). Встречается такой орнамент также на топорах с лопастью фатьяновской культуры [Крайнов, 1972, с. 50, рис. 20]. На орудиях данной категории из Бородинского клада (см. рис. 6, 1–4 ) и гладком топоре пятигорского типа (см. рис. 5, 6 ) прослеживаются одиночные валики как дань более древней манере многовиткового оформления втулки.

Таким образом, публикуемую находку из с. Колосова Поляна можно рассматривать как предмет, изготовленный в традициях ямной культуры и майкопско-новосвободненской общности (ее новосвободненской группы). Но первое предпочтительней по следующим соображениям. Орнаментация втулки каменных топоров-молотов и превращение изделия в высокопрестижную вещь отмечается в тех культурах, в которых каменный топор имел широкое распространение (например, фатьяновской, ингульской катакомбной, ямной). В комплексах майкопско-ново свободнен- ской общности каменный топор – крайне редкая вещь. Безусловно, майкопские камнерезы-оружейники умели изготавливать шедевры в камне, но насколько они были связаны с производством топоров-молотов – вопрос открытый.

Находку с р. Фарс, вероятно, можно датировать концом IV – началом III тыс. до н.э., временем финала майкопско-новосвободненской общности и периодом поздней ямной культуры, к которой относятся такие орудия в комплексах. Этот топор и его близкие или отдаленные аналоги иллюстрируют оружие высокого воинского престижа.

Обе рассмотренные находки, вероятно, отражают местное камнерезное производство в эпоху энеолита, раннего и среднего периодов бронзового века в предгорных районах на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Список литературы Две новые находки эпохи энеолита - бронзового века с реки Фарс (Западное Предкавказье)

- Агапов С.А., Васильев И.Б., Пестрикова В.И. Хвалынский могильник/ред. Н.Я. Мерперт. -Куйбышев: Саратов. гос. ун-т, 1990. -160 с.

- Бурдо Н.Б. Ранний этап формирования древнеземледельческого общества между Днестром и Днепром (Триполье А)//Od neolityzacji do poczatkow epoki brazu: Przemiany kulturowe w miedzyrzeczu Odry i Dniepru miedzy VI i II tys. przed Chr. -Poznan: Wydawn. Poznanskie, 2001. -S. 196-229.

- Бурдо Н.Б. Сакральний свiт трипiльсiкої цивiлiзацiї. -Киiв: Наш час, 2008. -296 с.

- Вiдейко М.Ю. Нова хронологiя Кукутенi -Трипiлля//Трипiльсiка цивiлiзацiя у спадщинi України. -Київ: Просвiта, 2003. -С. 106-117.

- Вiдейко М.Ю. Абсолютне датування трипiльскої культури//Енциклопедiя трипiльської цивiлiзацiї. -Київ: Укрполiграфмедiа, 2004. -Т. 1. -С. 87-97.