Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье

Автор: Кореневский С.Н., Юдин А.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.48, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье вводятся в научный оборот две уникальные находки из материалов раскопок 2018 г. на поселениях майкопско-новосвободненской общности Первомайское и Чекон в Краснодарском крае - подвеска-амулет и глиняная статуэтка богини. Паркетный орнамент на кулоне позволяет проводить аналогию между этим изделием и цилиндрической подвеской-печатью из Чекона. Такой орнамент хорошо представлен на «пуговичных» печатях Ближнего Востока. Изделия с подобным декором были известны в древней Анатолии как символы богини плодородия. Семантика паркетного орнамента связана с магией этой богини. Поэтому подвески с поселений Первомайское и Чекон можно рассматривать как амулеты с символами культа плодородия. Скульптурка богини из Чекона определена как статуэтка серезлиевского типа позднетрипольской культуры. Она отражает связи местного майкопского населения с трипольским конца IV- первой четверти III тыс. до н.э. Обе публикуемые находки дают повод для реконструкций далеко не однородных верований племен майкопско-новосвободненской общности в развитый и поздний периоды ее существования.

Майкопско-новосвободненская общность, поселение, амулет, культ, статуэтка, трипольская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145997

IDR: 145145997 | УДК: 903.26 | DOI: 10.17746/1563-0102.2020.48.2.029-037

Текст научной статьи Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье

Две уникальные находки из материалов раскопок 2018 г. на поселениях Первомайское и Чекон в Краснодарском крае представляют большой интерес как предметы культовой символики племен майкопско-новосвободненской общности (МНО), отражающие их верования, которые далеко не одинаковы по своему источнику формирования. В качестве экскурса в историографию понятия МНО отметим, что оно было введено вместо прежнего термина «майкопская культура» с целью сохранить своеобразие включенных в ее состав памятников на фоне бурного накопления нового материала и выделить их типологические особенности. Так, на основании анализа всего керамического фонда МНО удалось выявить диагностические типы посуды, которые указывают на четыре типологических варианта этой общности (майкопский или галюгаевско-серегинский, псекупский, долинский и новосвободненский). Их общими чертами являются отсутствие искусственных минеральных примесей в формовочной массе керамики, красноватые или желтоватые, охристые тона лощеной посуды, элементы орнаментов, находящие аналогии в памятниках Восточной Анатолии времени Арслантепе VIА, обычай хоронить умерших в скорченном положении на боку,

Рис. 1. Расположение поселений Первомайское ( 1 ) и Чекон ( 2 ).

покрывать тела красной краской, нередко помещать их на галечную выкладку на дне могилы. Каждый из выделенных вариантов по условиям своего формирования может рассматриваться как особая культура, но детальные механизмы их сложения пока не ясны [Кореневский, 2004, с. 49–64].

Находка с поселения Первомайское

Поселение расположено на надпойменной террасе правого берега р. Псиф (левый приток Кубани). Его площадь ок. 3,4 га. Основная территория поселения застроена домами вдоль улицы Первомайской в с. Кес-лерове Крымского р-на Краснодарского края, которое находится в 16 км к юго-востоку от ст. Варениковской и примерно в 55 км к северо-востоку от г. Анапы и берега Черного моря (рис. 1).

Общая площадь археологических исследований на поселении Первомайское составила почти 3 000 м2. Культурный слой, перекрытый пахотным, представляет собой коричневый суглинок мощностью от 0,4 до 0,6 м. В ходе раскопок обнаружено 76 объектов, в т.ч. три безынвентарных захоронения. Двое погребенных, обнаруженных на нижнем уровне культурного слоя, были уложены в скорченном положении на правом боку. Третий скелет находился в округлой могильной яме, которая располагалась над устьем хозяйственной ямы. Человек был захоронен на спине, с согнутыми в коленях ногами, вытянутой вдоль туловища правой рукой и согнутой в локте левой.

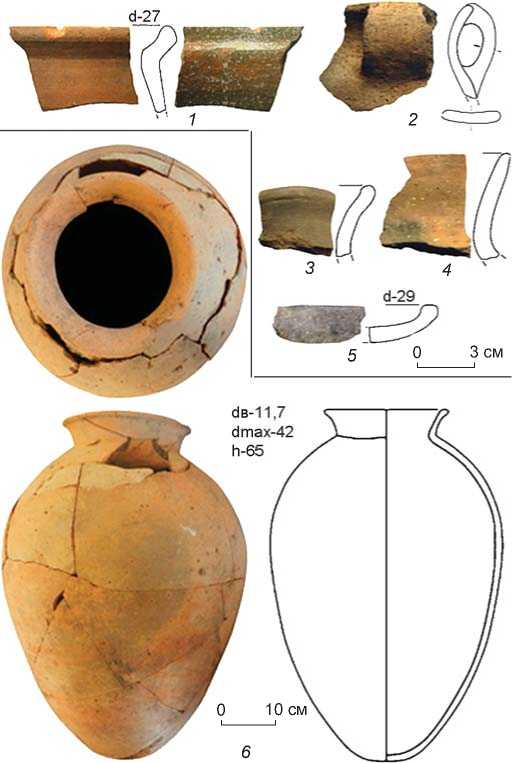

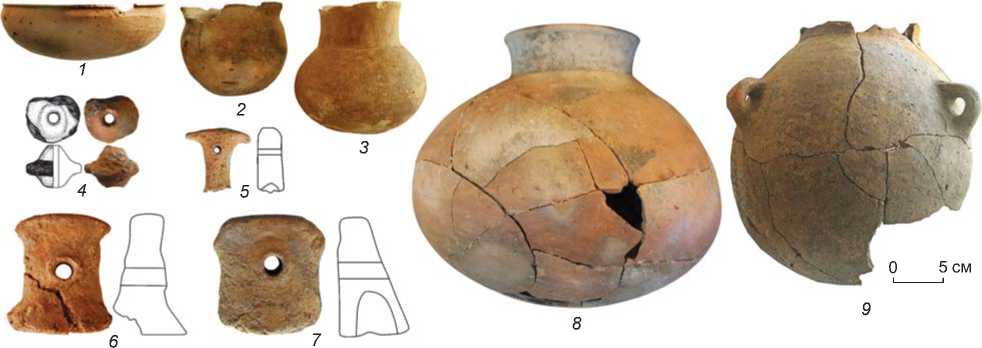

Полученный в результате раскопок археологический материал представлен керамикой МНО двух основных типов (рис. 2); очажными приставками-конусами, характерными для псекупского варианта МНО; дисками из стенок сосудов с просверленными отверстиями; глиняной моделью колеса; фрагментом льячки в форме маленькой ложечки; костяными и каменными изделиями, в т.ч. фрагментами каменных топоров; бронзовым ножом. Возраст майкопского слоя в какой-то мере может быть определен по дате, полученной по кости человека из погр. 1, – 4 150 ± ± 70 л.н. (Кi-19677), 2979–2892 гг. до н.э., т.е. XXX– XXIX вв. до н.э. Она соответствует финалу МНО.

Подвеска-кулон (рис. 3) была найдена на участке памятника близ края террасы, на глубине немногим более 0,3 м от поверхности, в верхней части культурного слоя, на одном уровне с майкопской керамикой (см. рис. 2, 1–4 ) и каменными предметами (кремневый отщеп, обломок топора). В квадрате, где обнаружена подвеска, имелись хозяйственные ямы, но они располагались в среднем на 0,9 м ниже, в материке.

Изделие, вероятно, изготовлено из рога. Оно имеет желтоватый цвет, трапециевидную форму и овальное сечение. Поверхность предмета заполирована до бле- ска. Видимо, в древности его много раз протирали. Длина изделия 30 мм, ширина 20, толщина 7 мм; диаметр отверстия для подвешивания 3 мм. На кулоне с двух сторон нанесен одинаковый орнамент: некое подобие косого креста в центре и заштрихованные крест-накрест четыре окружающих его треугольника. Композицию можно представить и как четыре сомкнутых треугольника, заштрихованных по принципу паркета.

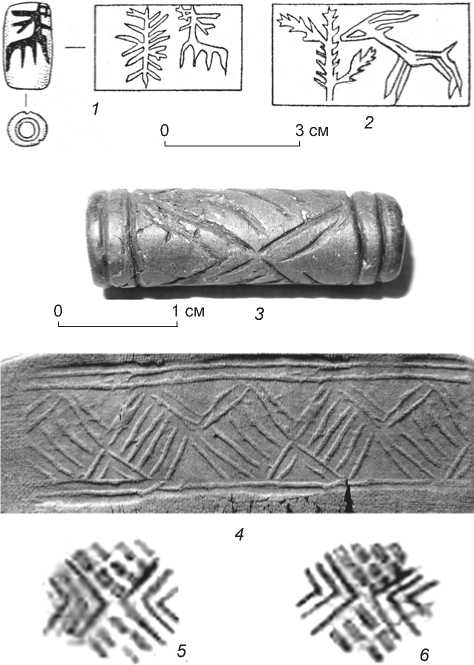

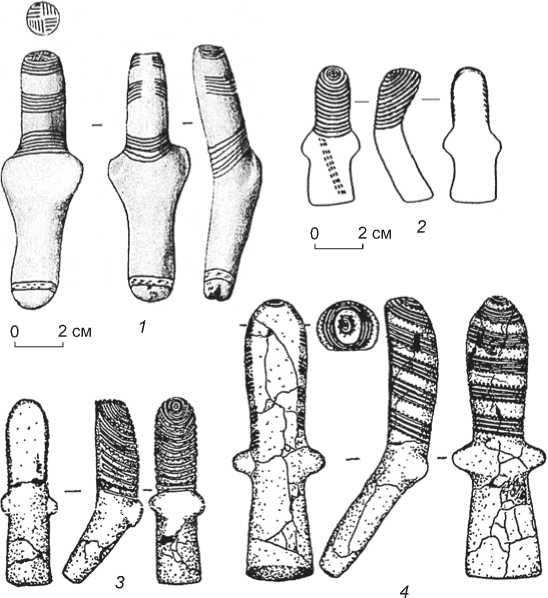

Кулон, вероятно, был амулетом. Однако его орнамент напоминает оформление геометрических штампов на подвесках-печатях Ближнего Востока, что позволяет относить изделие к этой категории предметов. Но, конечно, его функция печати условна. В материалах памятников МНО известны две находки данной категории. Первая – гагатовая цилиндрическая бусина из погребения псекупского варианта МНО в кургане у с. Красногвардейского (рис. 4, 1 ). На ней выгравированы Древо Жизни и стоящий перед ним олень. Длина бусины 1,9 см, диаметр 1 см [Неха-ев, 1986, с. 247, рис. 3]. А.А. Нехаев находит аналогии среди «пуговичных» печатей Ближнего Востока. Одна из них происходит с поселения Тепе-Гавра, другая (рис. 4, 2 ), видимо, также из Месопотамии [Там же, рис. 3, 2, 4 ].

Вторая майкопская печать в виде цилиндрической бусины (длина 3 см) найдена на поселении Чекон [Бочковой и др., 2013, с. 11] (рис. 4, 3 ). Ее поверхность гладкая, полированная, темного цвета. Видимо, бусина изготовлена из насыщенной минеральными примесями глинистой массы. На ней прорезан орнамент, развертка которого представляет собой ряд соприкасающихся ромбов, заштрихованных по принципу паркета. Сверху и снизу они ограничены двойными горизонтальными линиями (рис. 4, 4 ). Таким образом, на цилиндрической печати из Чекона такой же вариант паркетного орнамента, как на подвеске-кулоне с поселения Первомайское.

Два оттиска одной и той же печати псекупско-го типа обнаружены на обломке головки конуса-приставки к очагу с поселения Натухаевское-3 возле г. Новороссийска (рис. 4, 5, 6 ) [Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013]. На них различим геометрический орнамент с зигзагами, напоминающими элементы паркетного орнамента. Что же мог означать этот вид орнамента для древних людей? Изложим нашу версию.

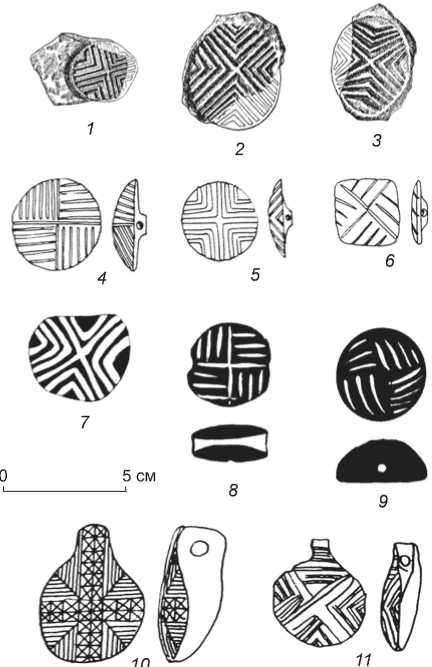

Паркетный орнамент на «пуговичных» печатях фиксируется в Месопотамии с эпохи Убей-да [Amiet, 1961, pl. 8, 154, 155]. Он хорошо прослеживается на находках с поселения Сиалк III в Иране (рис. 5, 1–6 ) [Ghirshman, 1938, fig. 8, 1 , 4 , 5 ; pl. LXXXVI, 117, 417, 1701]. Печати с таким

Рис. 2. Керамика с поселения Первомайское.

3 cм

Рис. 3. Подвеска с поселения Первомайское.

Рис. 4. Печати псекупского варианта.

1 – цилиндрическая печать из погр. 4 кург. 1 могильника Красногвардейский (по: [Нехаев, 1986]); 2 – оттиск печати из Месопотамии (по: [Amiet, 1961]); 3 – цилиндрическая печать с поселения Чекон (фото С.Н. Кореневского); 4 – развертка орнамента на ней; 5 , 6 – оттиски печати на верхней части – головке глиняного конуса-приставки к очагу с поселения Натухаевское-3 (по: [Шишлов, Колпакова, Федоренко, 2013]).

орнаментом обнаружены в слоях XVI, XII, XI поселения Тепе-Гавра (рис. 5, 7–9 ) [Tobler, 1950, pl. CLIX, 21, 26, 27; CLXXII, 19, 24]. На этом же памятнике найдены кулоны-подвески с подобным геометрическим оформлением (рис. 5, 10 , 11 ). Древности Сиалка III относятся в целом к финалу убейдского периода и ранней – средней урукской эпохе с общим диапазоном ок. 4500–3500 лет до н.э. [Voigt, Dyson, 1984], так же, как и упомянутые выше слои Тепе-Гавры [Porada et al., 1984]. Круг аналогий печатям с паркетным орнаментом на Ближнем Востоке может быть шире, но нам достаточно сейчас сведений о подобных изделиях, существовавших во время немного более раннее, чем дата МНО, и аналогиях периода ее бытования в Предкавказье в IV тыс. до н.э.

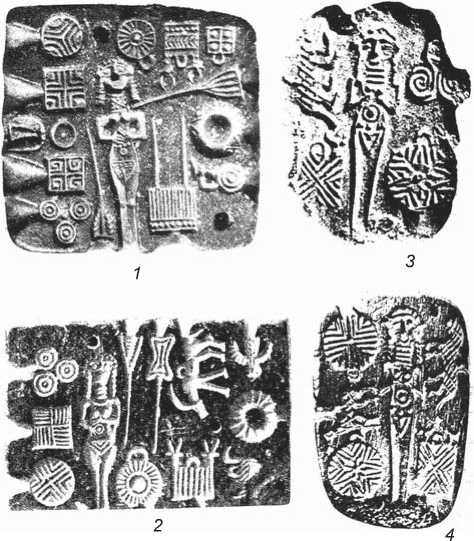

Надо полагать, что устойчивое использование такого геометрического орнамента на предметах вряд ли было случайным явлением. По своему функциональному предназначению подвеска-печать могла играть роль метки собственности или восприниматься как вещь, на которой орнамент приобретал магический смысл. Прояснить ситуацию помогает анализ анатолийских печатей более позднего времени. На предметах из Измира, с городища Абу-Хабба (Сиппар), а также на случайных находках из коллекций древностей Анатолии (рис. 6) изображена богиня плодородия в окружении различных символов и предметов, среди которых присутствуют круглые и квадратные знаки с паркетным орнаментом (печати?). Таким образом, семантика этого орнамента напрямую связана с магией великой богини и ее волшебными функциями. Датируются упомянутые выше изделия 2400– 2200 гг. до н.э. [Tonussi, 2007, SM/4, SM/6, SM/8, SM/9]. По всей вероятности, данную трактовку символики паркетного орнамента можно перенести на более древние верования народов Ближнего Востока, учитывая глубокий консерватизм культов богини – покровительницы всего живого.

Таким образом, подвески из Чекона (см. рис. 4, 3 ) и с поселения Первомайское (см. рис. 3) можно рассматривать как амулеты с символами культа плодородия. Оттиски печати на головке конуса из Натухаевско-

Рис. 5. Паркетный орнамент на «пуговичных» печатях ( 1–9 ) и кулонах ( 10 , 11 ).

1–6 – Сиалк III (по: [Ghirshman, 1938]); 7–11 – Тепе-Гавра, слой XVI, XII, XI (по: [Tobler, 1950]).

Рис. 6. Оттиски печатей Анатолии с изображениями богини и знаков с паркетным орнаментом, 2400–2200 гг. до н.э. (по: [Tonussi, 2007]).

1 – Измир; 2 – Абу-Хабба (Сиппар); 3 , 4 – точное место неизвестно (Анатолия).

го-3, видимо, представляли знаки богини, отвечающей за процветание всего живого, на вещи, связанной с ее культом [Кореневский, 2013]. Цилиндрическая печать из кургана у с. Красногвардейского (см. рис. 4, 1 ) по своей значимости также относится к предметам с символикой культа плодородия, одним из воплощений которого было изображенное на ней Древо Жизни.

Печати как явление экономики населения Ближнего Востока были ярким показателем формирования права собственности в предгосударственных образованиях, связанных с началом становления производящего хозяйства, как, например, находки на поселении Телль-Магзалия, памятнике дохассунского времени VIII–IX тыс. до н.э. [Бадер, 1989, с. 103, табл. 39, 2 ; с. 314]. На Кавказе печати появились в культурах северо-месопотамского круга IV тыс. до н.э., известных как лейлатепинская Южного Кавказа [Мусеибли, 2007, с. 173, рис. 14, 1 ] и близкая ей МНО Предкавказья. Играли ли эти подвески роль знаков собственности у кавказского населения? Вопрос открыт, т.к. число таких находок очень мало. Более оправданно видеть в них символы-амулеты, которые носили в виде бус и кулонов.

В материалах МНО паркетный орнамент встречен также на костяных «булавках» из кургана Соло-менка [Круглов, Подгаецкий, 1941, с. 195, рис. 33, 7 ] и погр. 9 кург. 11 могильника Клады [Резепкин, 2012, с. 145, рис.16, 6 ]. Он представлен и на керамике долинского варианта, например, из Иноземцевского кургана, исследованного в 1976 г. [Кореневский, 2004, с. 88, рис. 58, 1 ], и погр. 13 кург. 5 II Нежинской группы [Там же, с. 189, рис. 59, 6, 7 ]. Такой декор встречен на реберчатом сосуде из погр. 20 кург. 11 могильника Клады [Резепкин, 2012, с. 151, рис. 23, 5 ] и на сосуде псекупского варианта из погребения кургана Венцы в Закубанье [Кореневский, 2004, с. 186, рис. 56, 10 ]. В целом можно сказать, что паркетный орнамент стал довольно распространенным символом богини плодородия у различных племен МНО на позднем этапе ее существования.

Находка с поселения Чекон

Поселение находится возле одноименного поселка Анапского р-на Краснодарского края, на левом берегу р. Чекон (правый приток р. Капиляпсин, правобережье р. Кубань). Его общая площадь превышает 25 000 м2. Ранее раскопки на памятнике проводили

В.В. Бочковой (2011 г.) и А.Д. Резепкин (2014 г.). Ими было вскрыто более 1 000 м2 площади [Бочковой и др., 2012; 2013, с. 5–16; Резепкин, 2014]. В 2018 г. исследовано свыше 6 400 м2 культурного слоя, толщина которого колеблется в пределах 1 м [Юдин, Кочетков, 2019]. Здесь насыщенность артефактами больше, чем на поселении Первомайское, но в целом материалы в культурном отношении сопоставимы. Этот памятник также относится к псекупскому варианту МНО. Для него получены две даты: по кости животного из ямы в культурном слое поселения – 4 480 ± ± 80 л.н. (Кi-19621), 3352–3120 гг. до н.э.; по кости человека из погр. 1 – 4 380 ± 60 л.н. (Кi-19679), 3091– 2911 гг. до н.э., что соответствует концу IV – началу III тыс. до н.э.

Во время раскопок 2018 г. на поселении Чекон обнаружены жилища, хозяйственные ямы, культовые сооружения (?), погребения. Следы очагов не выявлены, хотя в культурном слое обычны скопления турлука и комков прокаленной глины. Глубокие, расширяющиеся ко дну ямы, заполненные брикетами турлука, керамикой и камнями, предположительно являются остатками культовых сооружений. На их дне зафиксированы зола и редкие угольки, но не обнаружены следы красного прокала от долговременного функционирования очагов. Исследовано девять погребений, из них четыре оказались парными и одно тройное. Единый погребальный обряд отсутствует.

Основную массу находок составляют кости животных и керамика. Последняя представлена двумя классами. Первый – это посуда строгих симметричных форм, без минеральных примесей в формовочной

Рис. 7. Керамика с поселения Чекон.

массе. Реконструируемые типы характерны для псе-купского варианта МНО (рис. 7, 1-3, 8, 9 ). Представлены емкости с круглым дном разных размеров. Есть небольшие сосуды с рифленым туловом. Много круглодонных мисок. Встречены сосуды с прочерченной волнообразной линией по венчику. Ко второму классу принадлежит лепная посуда с минеральными добавками в формовочной массе. Нередки фрагменты керамики с примесью ракушки.

Другие керамические изделия представлены очажными приставками с полым туловом (рис. 7, 5-7 ), пряслицами или моделями колес (рис. 7, 4 ), крышками и пробками для сосудов. Найдены предметы из сплавов на медной основе (20 экз.): небольшие ножи-кинжальчики, шилья, булавки, стержни, втульчатый топор и отходы производства. Многочисленны изделия из камня: крупные кремневые вкладыши, в т.ч. с пильчатой ретушью, топоры со сверлиной, мотыги, песты, лощила, терочники, отбойники, абразивы. Из костяных предметов встречены проколки, пронизки, пряслица, топор-клевец, черешковый наконечник стрелы [Юдин, Кочетков, 2019; Юдин, Кореневский, Баринов, в печати].

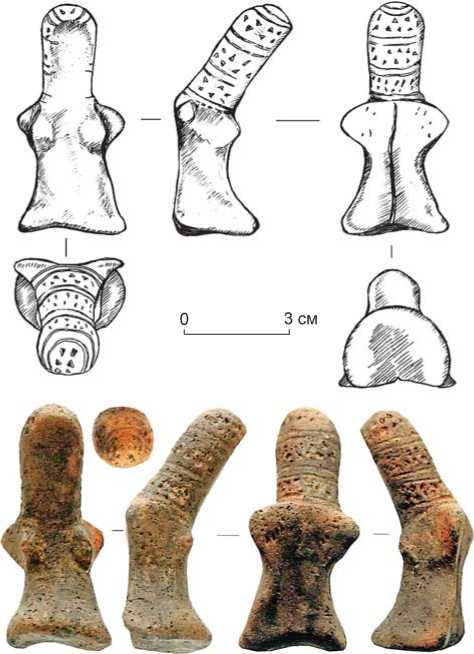

Рассматриваемая глиняная антропоморфная фигурка, которая может быть интерпретирована как статуэтка, была найдена в заполнении постройки, располагавшейся в центральной части поселения. Контур сооружения напоминает прямоугольник с сильно закругленными углами. Длинная ось постройки ориентирована по линии юго-восток - северо-запад. Размер помещения ок. 4,4 х 3,4 м. Дно котлована неровное и покатое. Оно как бы делится на две части с разными направлениями наклонов поверхности. Стенки удалось проследить на глубину от 14 до 50 см. В центре постройки имеется небольшая ямка диаметром ок. 1 м и глубиной максимум ок. 20 см от уровня пола. Данное сооружение, скорее всего, является нижней частью жилища-полуземлянки, а верхняя находилась выше уровня залегания материка и четко не определялась в культурном слое.

Аналогичные полуземлянки на поселении Чекон известны по раскопкам В.В. Бочкового [2013]. Первая публикация о них уже представлена Е.Н. Булахом [2014]. Типология полуземлянок на поселениях причерноморской зоны МНО пока находится в стадии разработки. Можно лишь отметить, что они могут быть округлыми и подпрямоугольными. Подобная подпрямоугольная полуземлянка известна на поселении Тузла-15, расположенном на Таманском полуострове в Темрюкском р-не Краснодарского края. Пятно строения было зафиксировано ниже слоя распашки и на 25-30 см выше уровня залегания материка. Раскопки показали, что постройка имела размеры 3,4 х 3,2 м и была ориентирована по сторонам света. На дне котлована имелось углубление. Стенки сооружения удалось проследить в материке на глубину 40 см [Кореневский, 2014].

Набор находок из постройки, в которой найдена статуэтка, типичен для комплексов жилищ-полуземлянок псекупского варианта МНО. В нем отмечается бой керамики. Как правило, целые изделия не встречаются. Присутствуют обломки т.н. круговых сосудов, изготовляемых при помощи поворотных устройств. Такая керамика не содержит минеральных примесей. Встречаются также черепки лепных сосудов с минеральными примесями [Кореневский, 2004, с. 173, рис. 43, 77, 81 ]. Регулярно в таких наборах находят обломки глиняных конусов-приставок к очагу. Подобные бытовые отходы, вероятно, появились в результате забрасывания покинутого строения обломками посуды и конусов-приставок как особого ритуала, завершающего функционирование постройки. С чем этот ритуал мог быть связан? Возможно, с идеей возрождения и почитанием богини плодородия, атрибутами культа которой у населения МНО были приставки к очагам [Кореневский, 2013].

Рис. 8. Керамическая статуэтка с поселения Чекон.

жений и деталей, задняя, боковые и верх головы покрыты орнаментом. Возможно, так передан головной убор, напоминающий платок или накидку. Орнамент представляет собой горизонтальные полосы с двумя рядами наколов, разделенные двойными линиями.

В верхней части туловища фигурки сделаны два выступа, которые могли обозначать руки. Двумя выпуклостями передана грудь женщины. Это позволяет предполагать, что перед нами изображение женского божества. Нижняя часть фигурки спереди выглядит как длинное одеяние (?). Сзади торс разделен надвое вертикальной чертой. Не вполне понятно, что это означает. Изгиб корпуса, скорее всего, соответствует сидячему положению, которое характерно для многих энеолитических антропоморфных фигурок Кавказа и трипольской культуры [Ковалева, 2004, с. 498].

Наиболее близкие аналогии антропоморфной скульптурке находятся среди статуэток серезлиевско-го типа (рис. 9), в т.ч. из погр. 26 кург. 6 у с. Зеленый Гай Днепропетровской обл. [Ковалева, 2003, рис. 3]. И.Ф. Ковалева отмечает, что такие статуэтки встречаются на территории степного правобережья Днепра в подкурганных захоронениях как атрибуты локальной днепро-бугской группы постмариупольской культуры. В погребениях этой группы покойные были уложены в скорченном положении на левом или правом боку, иногда на спине [Вiдейко, 2004, с. 475]. Памят-

Глиняная статуэтка находилась в северном углу строения практически на дне полуземлянки. Была ли она оставлена обитателями постройки или брошена в покидаемое жилище – однозначно сказать трудно. Однако символика этой вещи могла быть такая же, как и приставок к очагам, характерных для культов богини-матери и возрождения. Поэтому нахождение магического предмета, связанного с великой богиней плодородия, в заброшенном майкопском строении, возможно, и не случайно.

Антропоморфная фигурка имеет немного вогнутое основание, которое обеспечивает ее постановку в вертикальном положении (рис. 8). Высота статуэтки всего 66 мм. Фигура человека передана схематично. Хорошо выделены голова с шеей. Эта часть фигурки немного наклонена вперед. Ее лицевая поверхность плоская, без каких-либо изобра-

Рис. 9. Статуэтки серезлиевского типа (по: [Бур-до, 2018]).

1 – Сандраки; 2 – Широкое; 3 , 4 – Зеленый Гай.

0 2 cм 0 2 cм

ники серезлиевского, софиевского, усатовского, гор-динештского, городского типов относятся к фазе Триполья СII, датируемой 3200–2750 гг. до н.э. [Вiдейко, 2003, с. 115]. С этим периодом хорошо согласуются даты, полученные для поселения Чекон в 2018 г.

Вопрос о культурных контактах трипольского населения и племен Северного Кавказа ставился ранее, в т.ч. и в связи с поздними майкопскими памятниками [Збенович, 1974, с. 144–149]. Но в данном случае обнаруженная на поселении МНО статуэтка серезлиев-ского типа является уникальным и бесспорным примером таких контактов. Примечательно, что это едва ли не единственное свидетельство влияния идеологии степного населения на майкопское.

Н.Б. Бурдо составлена карта распространения статуэток серезлиевского типа [2018]. Их ареал связан с Южным Бугом и правобережьем Днепра. Одна из таких статуэток найдена в кург. 17 могильника Заозерное в районе г. Евпатории на юго-западе Крыма, но вне захоронений [Попова, 2016]. Эта находка отражает распространение культа трипольской («серез-лиевской») богини из области расселения позднетрипольских племен на юг. Нахождение статуэтки такого типа на поселении Чекон свидетельствует о проникновении данной традиции даже в среду племен псе-купского варианта МНО (рис. 10). В этой среде статуэтка трипольской богини выглядела необычным предметом поклонения, поскольку хорошо известно, что на памятниках МНО никаких иных глиняных статуэток женских божеств нет. Фигурки сидячих богинь Южного Кавказа или Предкавказья относятся к более раннему времени и к культурному контексту южно-

Рис. 10. Распространение статуэток серезлиевского типа (по: [Бур-до, 2018] с добавлением Чекона).

1 – Сандраки; 2 – Серезлиевка; 3 – Долинка; 4 – Петропавловка; 5 – Зеленый Гай; 6 – Широкое; 7 – Орджоникидзе; 8 – Баратовка; 9 – Чкаловская группа; 10 – Новоалексеевка; 11 – Заозерное; 12 – Чекон.

кавказского халколита, как, например, статуэтка с поселения Галгалартепеси в Азербайджане [Нариманов, 1987, с. 224, рис. 28].

Таким образом, нахождение статуэтки серезлиев-ского типа на поселении псекупского варианта МНО отражает явные связи местного населения с территориально далекими от них племенами днепро-буг-ской группы постмариупольской культуры, возможно имевшими своих посредников в Крыму. Более того, сам факт обнаружения такой культовой фигурки позволяет думать, что она была нужна именно людям, которые придерживались верований населения, находившегося под позднетрипольским культурным влиянием, а не культов майкопских племен. Однако в керамическом комплексе Чекона нам не удалось выявить инокультурную керамику. Можно ли на основе рассмотренной находки говорить о присутствии людей иного, «трипольского мира» на поселении псе-купского варианта МНО? Этот вопрос имеет смысл поставить, но решить его весьма непросто.

Заключение

Подведем некоторые итоги нашей публикации. Обе рассмотренные вещи относятся к т.н. маркерам культурных связей. Подвеска с паркетным орнаментом отражает проникновение с юга символики культ а Древа Жизни и связанной с ним мифологии возрождения и плодородия. Такой вывод хорошо согласуется с известным положением, что формирование МНО в Предкавказье было обусловлено миграцией населения из Северной Месопотамии и с Южного Кавказа.

Вместе с тем более важно найти ответ на вопрос, почему печати и паркетный орнамент встречаются на памятниках псекуп-ского, долинского вариантов и поздней ново-свободненской группы могильника Клады, а не раннего майкопского варианта МНО, становление которого относится к первой половине IV тыс. до н.э. (3900/3800 – 3600 гг. до н.э.) [Кореневский, 2011, с. 27–30]. Пока он еще плохо обеспечен источниками, кроме того, что такие влияния с юга могли иметь место в позднеурук-ское время и эпоху Джемдет Насра – во второй половине IV – начале III тыс. до н.э. [Vignola et al., 2019]. Нахождение статуэтки серезлиев-ского типа на поселении Чекон прямо указывает на совершенно иные контакты местного населения с племенами Юго-Западного Причерноморья – носителями поздней трипольской культуры. Они были обусловлены некими событиями финала МНО, повлиявшими на своеобразие местного культурного процесса.

Список литературы Две редкие находки с поселений майкопско-новосвободненской общности в Причерноморье

- Бадер Н.О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. – М.: Наука, 1989. – 368 с.

- Бочковой В.В. Отчет Краснодарской археологической экспедиции о раскопках поселения Чекон и кургана у с. Юровка в 2011 г.: в 6 т. Краснодар, 2013 // Архив ИА РАН. Р-1. № 29344.

- Бочковой В.В., Марченко И.И., Лимберис М.Ю., Резепкин А.Д. Материалы поселения Чекон и классификация керамики майкопской культуры // Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. – СПб.: ИИМК РАН: Периферия, 2012. – Кн. 2. – С. 95–100.

- Бочковой В.В., Марченко И.И., Лимберис М.Ю., Резепкин А.Д. Поселение майкопской культуры «Чекон» // Археология и этнография понтийско-кавказского региона. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2013. – Вып. 1. – С. 5–18.

- Булах Е.Н. Полуземлянки поселения Чекон // VI «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа: Западный Кавказ в контексте международных отношений в древности и средневековье. – Краснодар: Традиция, 2014. – С. 30–36.

- Бурдо Н. Антропоморфная пластика курганных погребений раннего бронзового века в Буго-Днепровском между-речье и Поднепровье // Tyragetia. Ser. Nouă. – 2018. – Vol. XII[XXVII], nr. 1. – Р. 97–114.

- Вiдейко М.Ю. Нова хронологiя Кукутенi – Трипiлля // Трипiльська цивiлiзацiя у спaдщинi Украîни. – Киiв: Просвiта, 2003. – С. 106–117.

- Вiдейко М.Ю. Серизлiївский тип // Енциклопедiя трипiльскої цивiлiзациї. – Киiв: Просвiта, 2004. – С. 475–476.

- Збенович В.Г. Позднетрипольские племена Северного Причерноморья. – Киев: Наук. думка, 1974. – 176 с.

- Ковалева И.Ф. Зеленогайский комплекс антропоморфной пластики: культурная принадлежность и семантика // Курганы энеолита – бронзы в криворожском течении Ингульца. – Днепропетровск: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та, 2003. – С. 102–127.

- Ковалева I.Ф. Статуeтки серезлiїевского типу // Енциклопедiя трипiльскої цивiлiзациї. – Киiв: Просвiта, 2004. – С. 497–498.

- Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья: Майкопско-новосвободненская общность: Проблемы внутренней типологии. – М.: Наука, 2004. – 242 с.

- Кореневский С.Н. Древнейший металл Предкавказья: Типология. Историко-культурный аспект. – М.: Таус, 2011. – 335 с.

- Кореневский С.Н. Культ жилища и очага у племен майкопско-новосвободненской общности (к проблеме символики обитаемого пространства ) // Strаtum plus. – Кишинев, 2013. – № 2: Обитаемое пространство в европейской преистории. – С. 103–131.

- Кореневский С.Н. Отчет о раскопках поселения Тузла-15 Темрюкского района Краснодарского края в 2013 году. М., 2014 // Архив ИА РАН. Р-1. № 40750.

- Круглов А.П., Подгаецкий Г.В. Долинское поселение у г. Нальчика // Материалы по археологии Кабардино-Балкарии. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 147–212. – (МИА; вып. 3).

- Мусеибли Н. Энеолитическое поселение Беюк-Кесик. – Баку: Нафта-Пресс, 2007. – 227 с.

- Нариманов И.Г. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения Азербайджана. – Баку: Элм, 1987. – 260 с.

- Нехаев А.А. Погребение майкопской культуры из кургана у села Красногвардейское // СА. – 1986. – № 1. – С. 244–248.

- Попова Е.А. Антропоморфная статуэтка из кургана эпохи бронзы некрополя у поселка Заозерное в Северо-Западном Крыму // Исторический журнал: научные исследования. – 2016. – № 6. – С. 703–709.

- Резепкин А.Д. Новосвободненская культура (на основании могильника Клады). – СПб.: Нестор-История, 2012. – 342 с.

- Резепкин А.Д. Отчет о раскопках Майкопской экспедиции поселения Чекон в Анапском районе Краснодарского края. 2014 // Архив ИА РАН. Р-1. № 45582.

- Шишлов А.В., Колпакова А.В., Федоренко Н.В. Исследование поселения майкопской культуры у ст. Натухаевской в 2007 году // Третья Абхазская международная археологическая конференция: Проблемы древней и средневековой археологии Кавказа. – Сухум: Дом печати, 2013. – С. 89–98.

- Юдин А.И., Кореневский С.Н., Баринов Д.Г. Раскопки поселений майкопской культуры в Краснодарском крае // АО 2019 года. – М.: ИА РАН (в печати).

- Юдин А.И., Кочетков Ю.Е. Майкопское поселение Чекон на Кубани и проблемы культурных взаимодействий // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в V–III тыс. до н.э. – Оренбург: Изд-во Оренбург. гос. пед. ун-та, 2019. – С. 60–68.

- Amiet P. La glyptique mésopotamienne archaïque. – P.: CNRS, 1961. – 454 р.

- Ghirshman R. Fouilles de Sialk Pres de Kashan: 1933, 1934, 1937. – P.: Paul Geuthner, 1938. – Vol. 1. – VIII, 152 p.

- Porada E., Hansen D., Dunham S., Babcock S. Mesopotamia // Chronology in Old World of Archaeology / ed. R.W. Ehrich. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1984. – Р. 96.

- Tobler A. Excavations at Tepe Gawra. – Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press, 1950. – Vol. II. – 260 p.

- Tonussi M. Dall’Eufrate allo Scamandro: Contatti e scambi nel III millennio a. C. – Padova: Il Poligrafo, 2007. – 441 p.

- Vignola C., Marzaioli F., Balossi Restelli F., Di Nocera G.M., Frangipane M., Masi Al., Passartello I., Sadori L., Terrasi F. Changes in the Near Eastern chronology between the 5th and 3rd millennium BC New AMS 14C dates from Arslantepe (Turkey) // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 2019. – Vol. 456. – P. 276–282.

- Voigt M., Dyson R. Iran // Chronology in Old World of Archaeology / ed. R.W. Ehrich. – Chicago; L.: Univ. of Chicago Press, 1984. – Р. 127.