Джеспилиты Ингулецкого месторождения и продукты их гипергенного изменения в связи с проблемой усовершенствования технологии переработки труднообогатимых железных руд

Автор: Силаев В.И., Лютоев В.П., Брик А.Б., Дудченко Н.А., Лысюк А.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 (22), 2014 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются минералого-геохимические и спектроскопические особенности труднообогатимых железистых кварцитов из Криворожского железорудного бассейна. Рассмотрены результаты изучения минерального и химического состава, ассортимента и содержания микроэлементов, кристаллохимии железа. Приведены данные пионерских экспериментов по термоомагничиванию руд в целях создания научных предпосылок для совершенствования технологии переработки в настоящее время выбраковывающегося железорудного и железоа-люминиевого сырья.

Джеспилиты, бурые железняки, гематит, магнетит, гётит

Короткий адрес: https://sciup.org/147200898

IDR: 147200898 | УДК: 551.71/72.24:549.553.2

Текст научной статьи Джеспилиты Ингулецкого месторождения и продукты их гипергенного изменения в связи с проблемой усовершенствования технологии переработки труднообогатимых железных руд

В настоящее время в результате многолетней эксплуатации месторождений железистых кварцитов Криворожского горно-рудного района накоплены гигантские отходы гематитсодержащих (желе-зослюдковых) кварцитов (джеспилитов) и бурожелезняковых продуктов выветривания, с обогащением и промышленной переработкой которых современные технологии не справляются. Причиной этого является недостаточная минералогогеохимическая изученность оксидных руд и продуктов их гипергенного изменения, особенно реальной кристаллохимии и магнитных свойств рудообразующих ми- нералов железа. Тем не менее, как уже показали проведенные нами минералогогеохимические исследования и эксперименты, магнитные характеристики труд-нообогатимых гематитовых фаций железистых кварцитов и гематит-гётитовых продуктов их выветривания могут быть относительно легко изменены нагреванием в присутствии недорогих восстановителей железа [4, 5, 10]. Очевидно, что это открывает заманчивую перспективу вовлечения в промышленную утилизацию громадных дополнительных объемов природного минерального сырья.

В качестве объектов настоящих исследований выступили одиннадцать образцов магнетитсодержащих джеспилитов (4),

гётит-гематитовых отходов их обогащения из хвостохранилищ (4) и бурых железняков – гематит-гётитовых продуктов гипергенного изменения джеспилитов (3), представляющих Ингулецкое железорудное месторождение (табл. 1). Последнее расположено в Криворожско-Кременчугском районе Украинского щита, где метаморфические горные породы и руды железисто-кремнистой формации входят в состав единой криворожской серии протерозойского возраста. В качестве непосредственно продуктивной на железистые кварциты выделяют саксаганскую свиту, сложенную биотит-куммингтонит-магнетитовыми, биотит-магнетит-кум-мингтонитовыми кварцитами и сланцами хлорит-серицитового, биотит-мускови-тового, куммингтонит-биотитового, кум-мингтонит-альмандин-биотитового, став-ролит-биотит-мусковитового и биотит-мусковитового состава [9, 11], образовавшимися в результате регионального метаморфизма протерозойских кластогенно-хемогенных морских осадков [7]. Железорудные горизонты представляют собой полосчатые силикат-карбонат-магнети-товые и гематит-мартит-магнетитовые кварциты – эвлизиты [12] палео-мезопротерозойского возраста, подвергавшиеся, как считается, неоднократному гипергенному изменению. Образование преимущественно гематитовых кварцитов, приуроченных к верхам саксаганской свиты (первая и вторая группа исследуемых образцов), датируют мезонеопротерозоем, а гипергенное изменение железистых кварцитов до гётитовых бурых железняков (третья группа образцов) относят к кайнозою [6].

В процессе исследований был использован комплекс методов: оптическая микроскопия в режиме проходящего и отраженного света (Полам Р-312 с компьютеризированным комплексом OLYMPUSBX51), сканирующая электронная микроскопия (VEGATESCAN, С. С. Шевчук), рентгенофлуоресцентный анализ (MESA-500W, С. Т. Неверов), масс-спектрометрия с индуктивно связан- ной плазмой (ELAN 9000, Д. В. Киселёва), рентгеновская дифрактометрия (Shimad-zuXRD-6000, CuKα), Ю. С. Симакова) и метод Дебая-Шеррера (Б. А. Макеев), мёссбауэровская спектроскопия (MS-1104Em).

Общая характеристика

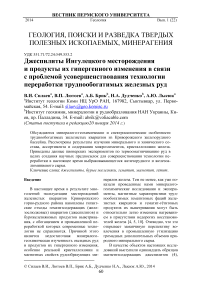

Исследуемые магнетит-гематитовые кварциты характеризуются тонкой полосчатостью, обусловленной чередованием горизонтов почти нацело кварцевого, иногда кварц-карбонатного (0.5–2 мм) и оксидно-железистого (0.1–0.2 мм) состава (рис. 1, а–е). Под микроскопом довольно часто выявляются конвективные текстуры проседания более тяжелого железистого материала (рис. 1, е), что указывает на его сингенетичность по отношению к кремнистому веществу. Структура кварцевых и железистых горизонтов мозаичнозернистая, очевидно, обусловленная пластической деформацией и твердофазной перекристаллизацией при метаморфизме, что, вообще, характерно для кварцитов Криворожского бассейна [2, 8]. Размер зерен кварца колеблется от 20 до 100 мкм, для них характерны мозаичное погасание (пластическая деформация), некоторая вытянутость и кливаж течения, т. е. согласная ориентация удлинениями (рис. 1, ж). Зерна минералов железа более изомет-ричны, их размер редко превышает 50 мкм. Обращает на себя внимание равновесный характер взаимных границ между зернами гематита и магнетита (рис. 1, з– и), что говорит об одновременности, если не образования, то перекристаллизации.

Образцы из хвостохранилищ представляют собой преимущественно сероцветные порошки песчаной размерности с редкими гравийными обломками железистых кварцитов (рис. 2). Под бинокуляром кварцевые и железооксидные частицы гранулометрически различаются незначительно. Среди последних резко преобладает гематит, иногда подверженный замещению гётитом.

Рис. 1 . Типичные текстуры и структуры джеспилитов Ингулецкого месторождения: а–е – аншлифы (белое – гематит, темное – кварц); ж–и – шлифы, николи × (1 – кварц, 2 – гематит, 3 – магнетит)

Рис. 2. Образцы дезинтегрированных джеспилитов из хвостохранилищ

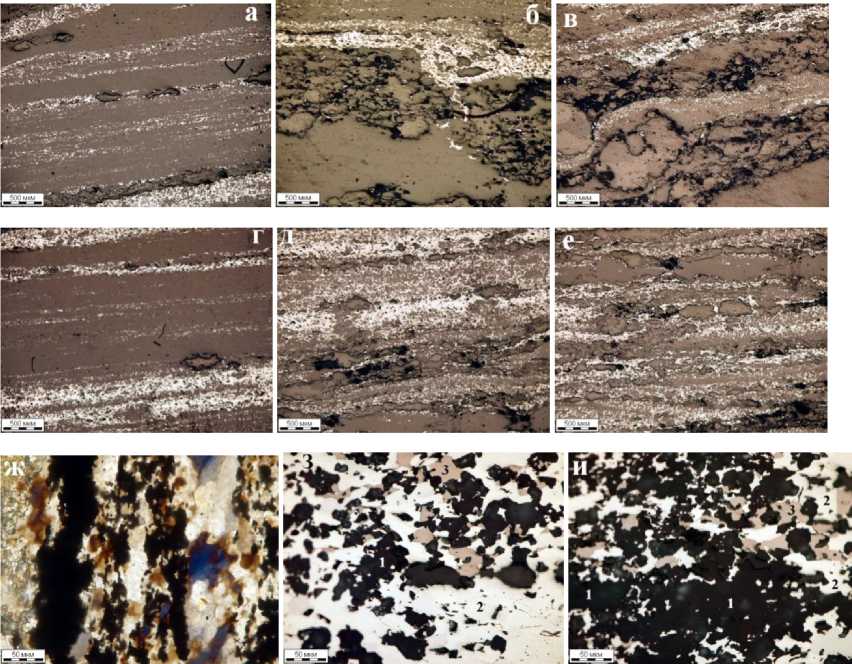

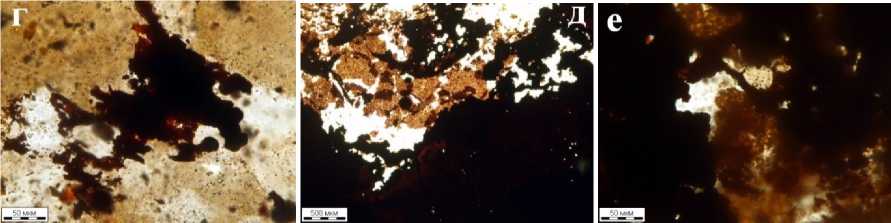

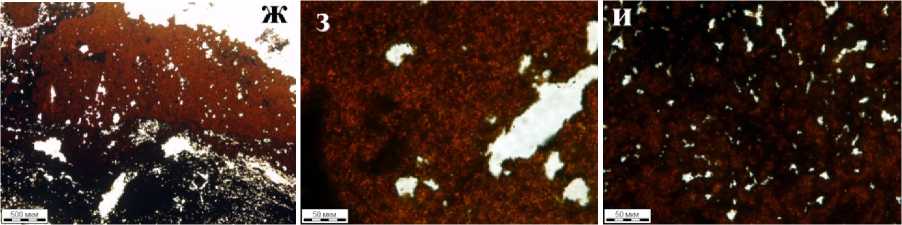

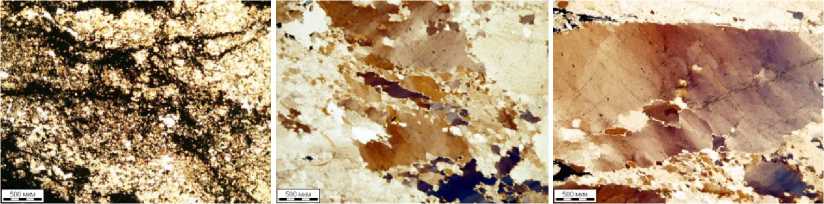

Железистые кварциты, претерпевшие гидролитическое изменение в условиях кайнозойского выветривания, превращены в рыхловатые бурые железняки, иногда брекчиевидные, состоящие из гётито-вой связующей массы и обособленных реликтов измененного кварцевого материала (рис. 3, а–в). Под микроскопом связующая масса немного просвечивается, обнаруживая красновато-бурые рефлексы, характерные именно для оксигидроксидов железа. Кварцевые включения интенсивно импрегнированы облакоподобными скоплениями наномикрочастиц гётита, что окрашивает кварц в желтоватый, светлобурый до темно-бурого цвет в зависимости от степени насыщения оксидножелезистым материалом (рис. 3, г–и). Хорошо видно, что с ростом содержания в рассматриваемых образцах гётита количе- ство и размер участков кварцевого состава резко сокращаются. При этом зерна кварца обнаруживают под микроскопом мозаичное оптическое погасание (рис. 4), ука- зывающее на пластические деформации, обусловленные, разумеется, тектоническим фактором.

Рис. 3 . Общий вид (а–в) и внутреннее строение (г–и; шлифы, николи ×) бурых железняков, образовавшихся за счет джеспилитов в результате кайнозойского гипергенеза

Рис. 4 . Признаки катаклаза и пластической деформации кварца в аподжеспилитовых бурых железняках. Шлифы, николи ×

Химический состав

Проведенный анализ показал (табл. 1), что химический и нормативноминеральный составы джеспилитов по основным компонентам колеблются незначительно (коэффициенты вариации лежат в интервале 15–60 %). Согласно расчетам, SiO2 в кварцитах обратно коррелируется с Fe2O3 (r = –0.99) и Al2O3 (–

0.52), между Fe 2 O 3 и Al 2 O 3 имеется значимая положительная связь (0.48), а CaO и MgO увязаны аналитически (0.94). Все это отражает тот элементарный факт, что состав железистых кварцитов определяется конкуренцией кремнистого и оксидножелезистого вещества (отношение Fe 2 O 3 /SiO 2 колеблется в пределах 0.6–1.1). Незначительной примесью к кремнистому веществу выступают карбонаты, представленные кальцитом и доломитом-анкеритом. Среднее значение модуля Е. П. Акульшиной – Al 2 O 3 /TiO 2 [1] – в не-выветрелых джеспилитах не превышает 30, что отвечает показателям как морских вулканогенно-осадочных полосчатых си-лицитов, так и джеспилитов из архейских и палеопротерозойских формаций ПЖР [16].

С возрастанием степени гипергенного преобразования состав джеспилитов последовательно и весьма существенно изменяется. Так, в ряду от невыветрелых джеспилитов к выветрелым и далее к бурым железнякам содержание SiO 2 сокращается в 1.5–2 раза, MgO и CaO исчезают полностью, содержание Fe 2 O 3 и Al 2 O 3 , напротив, увеличивается в 3–5 раз. В соответствии с этим ведут себя и нормативные минералы: кварц убывает в 1.5–2 раза, карбонаты уходят нацело, содержание оксидов и оксигидроксидов железа увеличивается почти в 2 раза. Таким образом, мы констатируем, что в ходе кайнозойского гипергенеза не только происходит превращение железистых кварцитов в бурые железняки, но и резко возрастает степень ожелезнения, т. е. фактически уже в природе реализуется программа обогащения аподжеспилитовых продуктов железом в 1.5–2 раза.

Микроэлементы

В составе исследуемых железистых кварцитов и продуктов их выветривания установлено более 50 микроэлементов, в том числе 14 лантаноидов (табл. 2). Общее их содержание варьируется от 550 в невыветрелых джеспилитах до 1000 г/т в аподжеспилитовых бурых железняках, прямо коррелируясь с содержанием Fe2O3 (r = 0.74). Однако по отдельности микроэлементы обнаруживают разную привязанность к кремнистой и железистой компонентам. По этому признаку их можно разделить на две резко конкурирующие группы. Первую группу образуют элементы, обнаруживающие сильную связь с Fe2O3 (в последовательности убывания): Th, As, V, Nb, Sn, Ti, Co, Rb, Hf, U, Cu, Sc, Mo, Be, Mn, Zr, Ni, Cd, REE, Sb, Ga, Cr, Bi, Ta, Ag, W, Pb, Zn (r = 0.5–0.8). Во вторую группу входят элементы, прямо коррелирующиеся с SiO2: B, Ba, Se, Cs, Ge (r = 0.15–0.35). Кроме того, выявляются несколько элементов, не обнаруживающих корреляции ни с кремнистым, ни с железистым веществами: Li, Ba, Sr, Y, Cs, Ge, Se. Это можно расценить как указание на их более или менее равномерное распределение по компонентам джеспилитов.

Уровни содержания подавляющего числа микроэлементов в исследуемых джеспилитах значительно уступают кларкам для земной коры. Исключение составляют B, Ge, As, Sb, Se, Cr, Ag, Cd, Bi, из которых первые шесть характерны для невыветрелых джеспилитов, последние два типоморфны для бурых железняков, а Ag наблюдается в сверхкларковой концентрации во всех исследованных нами образцах. Судя по значениям критерия Конди-Вронкиевича Cr/Th [13], исследуемые украинские мезопротерозойские джеспилиты отличаются от архей-палеопротерозойских аналогов существенно более высокой степенью геохимической зрелости. Величина коэффициента условной солености B/Ga для невыветре-лых и слабовыветрелых джеспилитов составляет в среднем 18–22, что вполне отвечает морским умеренно-соленым обстановкам осадкообразования [1, 3, 15].

Важным геохимическим источником информации являются лантаноиды. Согласно полученным данным, сумма содержаний этих элементов в джеспилитах и аподжеспилитовых бурых железняках

Таблица 1. Химический и нормативно-минеральный составы объектов исследований

|

Место отбора |

Характеристика |

№ обр. |

Мас. % |

Мол. % |

|||||||

|

SiO 2 |

Al 2 O 3 |

e 2 O 3 |

MgO |

MnO |

CaO |

Кварц |

Карбо-наты |

Оксиды железа |

|||

|

Джеспилиты |

КР-1 |

51.42 |

0.57 |

47.63 |

Н.о. |

0.06 |

0.32 |

73.40 |

0.62 |

25.18 |

|

|

магнетит- |

56.34 |

0.52 |

42.85 |

« |

Н.о. |

0.29 |

77.15 |

0.43 |

22.42 |

||

|

гема- |

КР-2 |

55.99 |

Н.о. |

43.68 |

« |

« |

0.33 |

76.99 |

0.49 |

22.52 |

|

|

Ингу- |

титовые и |

56.50 |

0.82 |

42.36 |

« |

« |

0.32 |

77.17 |

0.47 |

22.36 |

|

|

лецкий |

выветрелые |

КР-3 |

76.98 |

0.52 |

17.72 |

2.87 |

« |

1.91 |

85.26 |

7.03 |

7.71 |

|

ГОК |

магнетит- |

61.41 |

0.26 |

29.88 |

3.58 |

« |

4.87 |

73.67 |

12.70 |

13.63 |

|

|

гётит- |

78.00 |

Н.о. |

22.00 |

Н.о. |

« |

Н.о. |

90.43 |

– |

9.57 |

||

|

гематито- |

КР-11 |

||||||||||

|

вые |

51.06 |

0.32 |

48.62 |

« |

« |

« |

73.49 |

– |

26.51 |

||

|

Среднее |

59.77 |

0.45 |

37.35 |

1.08 |

0.01 |

1.34 |

77.27 |

3.62 |

18.97 |

||

|

СКО |

9.00 |

0.28 |

11.33 |

1.68 |

0.02 |

1.84 |

4.29 |

5.16 |

6.78 |

||

|

Хвосто-хранилище, |

КР-4 |

36.98 |

1.66 |

61.36 |

Н.о. |

Н.о. |

Н.о. |

60.65 |

– |

39.75 |

|

|

профиль 1, пр.5 |

Джеспили- |

43.33 |

1.55 |

55.12 |

« |

« |

« |

66.75 |

– |

33.25 |

|

|

То же, |

35.08 |

1.64 |

63.28 |

« |

« |

« |

58.69 |

– |

41.31 |

||

|

профиль 3, пр.14 |

ты вывет-релые гё- |

КР-5 |

38.77 |

0.74 |

60.49 |

« |

« |

« |

62.64 |

– |

37.36 |

|

То же, |

тит- |

49.17 |

0.47 |

50.36 |

« |

« |

« |

71.95 |

– |

28.05 |

|

|

гематито- |

|||||||||||

|

профиль 5, пр.27 |

вые |

КР-6 |

54.65 |

0.32 |

45.03 |

« |

« |

« |

76.20 |

– |

23.80 |

|

То же, |

68.93 |

1.72 |

29.35 |

« |

« |

« |

85.15 |

– |

14.85 |

||

|

профиль 2, пр.6 |

КР-7 |

77.53 |

0.67 |

21.80 |

« |

« |

« |

90.04 |

– |

9.96 |

|

|

Среднее |

45.06 |

1.17 |

49.75 |

– |

– |

– |

68.43 |

– |

31.76 |

||

|

СКО |

20.97 |

1.06 |

20.16 |

– |

– |

– |

21.03 |

– |

20.92 |

||

|

Джеспили- |

КР-8 |

6.60 |

Н.о. |

93.40 |

Н.о. |

Н.о. |

Н.о. |

15.85 |

– |

84.15 |

|

|

ты вывет- |

8.05 |

1.11 |

90.84 |

« |

« |

« |

21.35 |

– |

78.68 |

||

|

Карьер «Ра- |

релые гид-рогётит-ге- |

КР-8/1 |

20.74 20.67 |

1.75 2.98 |

77.51 76.35 |

« « |

« « |

« « |

37.14 39.31 |

– – |

62.86 60.69 |

|

матитовые |

КР-9 |

11.53 |

2.69 |

85.68 |

« |

0.10 |

« |

25.44 |

– |

74.56 |

|

|

дянсь-кий» |

и аподжес- |

35.88 |

2.99 |

61.13 |

« |

Н.о. |

« |

59.24 |

– |

40.76 |

|

|

пилитовые |

КР-9/1 |

31.76 |

4.24 |

63.98 |

« |

0.02 |

« |

54.51 |

45.49 |

||

|

бурые же- |

62.29 |

1.74 |

35.97 |

« |

Н.о. |

« |

81.10 |

– |

18.90 |

||

|

лезняки |

КР-10 |

6.15 |

3.75 |

89.90 |

« |

« |

0.20 |

14.54 |

0.51 |

84.95 |

|

|

Среднее |

24.69 |

2.19 |

73.11 |

– |

0.02 |

– |

41.74 |

– |

58.26 |

||

|

СКО |

18.51 |

1.31 |

18.97 |

– |

0.04 |

– |

22.03 |

– |

22.03 |

||

Примечание . Данные рентгенофлюоресцентного анализа приведены к 100 %. Н.о. – не обнаружено. Для каждого образца – два независимых определения состава.

колеблется незначительно – от 7 до 15 г/т, скачкообразно возрастая до 490 г/т лишь в образце КР-10 выветрелого джеспилита. В среднем же по сумме лантаноидов исследуемые железистые образования заметно уступают земной коре. Почти во всех про- анализированных нами образцах тренды хондритнормированных содержаний лантаноидов имеют отрицательный наклон (с понижением в направлении от легких к тяжелым элементам), располагаясь на соответствующем графике почти

Таблица 2. Содержание микроэлементов в разной степени окисленных рудах, г/т

Минеральный состав

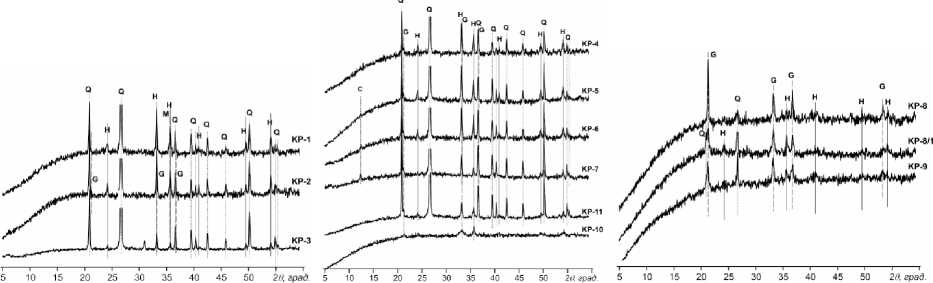

Минерально-фазовый состав джеспилитов и бурых железняков определялся рентгендифракционным методом. Съемка производилась в диапазоне углов 2θ от 2 до 60° с шагом 0.05° . Полученные ди-фрактограммы представлены на рис. 5, результаты их расшифровки приведены в табл. 3.

Джеспилитам отвечают рентгенограммы с интенсивными узкими рефлексами кварца и хорошо окристаллизованного гематита. Рефлекс от (110) в гематите (угол 2θ = 35.7 ) в сравнении с другими рефлексами этой фазы несколько уширен, что, вероятно, обусловлено влиянием наиболее интенсивного рефлекса от (311) в магнетите (углы 2θ = 34.5 °). Другие интенсивные отражения в магнетите в диапазоне углов 2θ 43–57° на фоне шумов не выявляются.

На рентгенограммах выветрелых джеспилитов дополнительно к рефлексам гематита и кварца проявляются рефлексы гётита. Из последних особенно хорошо регистрируется отражение от (110), рас- полагающееся на дифрактограмме вблизи отражения от (100) в кварце (углы 2θ соответственно 21.3 и 20.9°). На рентгенограмме, полученной для образца КР-10, отражения от (110) и (111) (углы 2θ соответственно 21.3 и 36.7°) отличаются сильным уширением, что говорит о гидрати-рованности гётита, т. е. в этом случае мы имеем дело не с собственно гётитом, а гидрогётитом. Рефлексы магнетита на ди-фрактограммах выветрелых джеспилитов не обнаруживаются. В ближней области (углы 2θ = 12.4 °) рентгенограмм образцов КР-5–7 присутствует малоинтенсивный уширенный рефлекс с d/n = 0.713 нм, который можно приписать отражению от (100) в 7 Å слоистом минерале – хлорите или каолините. Судя по химическому составу исследуемых джеспилитов, этим минералом, скорее всего, является каолинит.

На дифрактограммах аподжеспилито-вых бурых железняков рефлексы кварца отсутствуют (КР-8) или имеют незначительную интенсивность (КР-9). Наиболее сильными в рассматриваемом случае являются рефлексы гётита, линии гематита проявляются в гораздо меньшей степени. Гётит в бурых железняках, судя по малой ширине рефлексов, представлен достаточно хорошо окристаллизованной разностью.

Рис. 5. Дифрактограммы джеспилитов и аподжеспилитовых бурых железняков. Обозначенные рефлексы: Q– кварц, H – гематит, G – гётит, M – магнетит, C – каолинит/хлорит

Таблица 3 . Результаты рентгенофазового анализа джеспилитов и продуктов их выветривания

|

№ обр |

Характеристика |

Fe2O3, мас. % |

Состав по данным РФА |

|

КР-1 |

Джеспилиты |

42.85–47.63 |

Кварц > гематит>> магнетит |

|

КР-2 |

42.36–43.68 |

Кварц > гематит>> магнетит |

|

|

КР-3 |

17.72–42.36 |

Кварц > гематит>> магнетит |

|

|

КР-11 |

Джеспилиты выветре-лые |

22.0–48.62 |

Кварц > гематит> гётит>> магнетит? |

|

КР-4 |

55.12–61.36 |

Кварц> гётит > гематит |

|

|

КР-5 |

60.49–63.28 |

Кварц > гётит > гематит >> каолинит/хлорит |

|

|

КР-6 |

45.03–50.36 |

Кварц > гётит > гематит >> каолинит/хлорит |

|

|

КР-7 |

21.80–29.35 |

Кварц > гётит > гематит >> каолинит/хлорит |

|

|

КР-10 |

89.90 |

Гематит>гидрогётит> кварц |

|

|

КР-8 |

Аподжеспелитовые бурые железняки |

90.84–93.40 |

Гётит> гематит> кварц |

|

КР-8/1 |

76.35–77.51 |

Гётит> гематит> кварц |

|

|

КР-9 |

61.13–85.68 |

Гётит> гематит> кварц |

Диагностика основных железистых минералов была уточнена дебаевским методом. При этом в джеспилитах выявился только гематит, в выветрелых джеспилитах – гематит с примесью гётита, а в аподжеспилитовых бурых железняках – гётит с небольшой примесью гематита. Отвечающие этим минералам значения d/n могут быть представлены в следующем виде (нм, в скобках индексы соответствующих плоскостей): гематит 0.366– 0.369 (012), 0.269–0.279 (104), 0.258 (021), 0.251–2.53 (101), 0.228 (006), 0.220–0.221 (113), 0.1837–0.1842 (024), 0.1692-0.1694 (116), 0.1602 (018); гётит 0.417–0.419 (110), 0.339 (120), 0.269–0.270 (130), 0.258 (021), 0.251–0.252 (110), 0.248 (040), 0.244–0.245 (111), 0.224–0.225 (121), 0.219–0.221 (140), 0.1913–0.1921 (041), 0.1839–1840 (024), 0.801 (211), 0.1715– 0.1718 (221), 0.1689–0.1695 (240), 0.1689– 0.1690 (240), 0.1665 (060), 0.1602 (231), 0.565 (151). Полученные рентгенограммы гидрогётита похожи на таковые для гёти-та, отличаясь лишь меньшим числом рефлексов и некоторым их уширением, что приводит к меньшей точности определения межплоскостных расстояний.

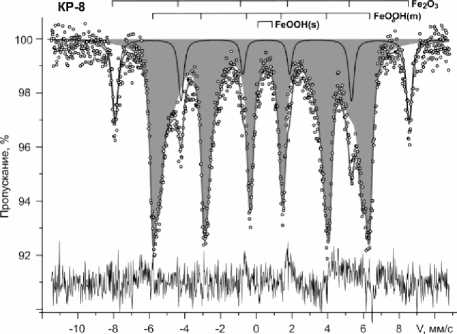

ЯГР-спектроскопия и кристаллохимия железа

Мёссбауэровские спектры были зарегистрированы в диапазоне скоростей – 11 – +11 мм/c при комнатной температуре.

Изомерный сдвиг определялся относительно a-Fe. При обработке спектров использовалось стандартное программное обеспечение спектрометра «Univem». Спектральные компоненты были отнесены к минеральным фазам путем сравнения полученных параметров с литературными данными.

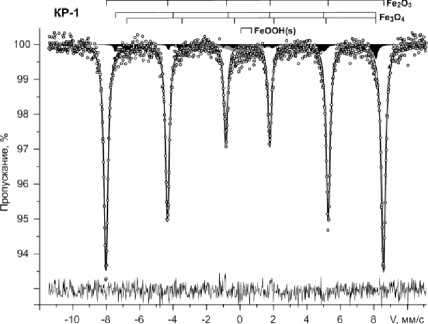

Все зарегистрированные спектры имеют секстетную структуру. В них всегда выделяется шестерка линий, характеризующаяся значениями сверхтонкого магнитного поля (H) в пределах 500– 516 кЭ, изомерным сдвигом (IS) и квадрупольным расщеплением соответственно 0.37–0.38 и –0.17 ….–0.23 мм/c. Очевидно, что секстетный компонент с такими параметрами относится к гематиту [14, 17]. В спектрах, полученных для джеспилитов, наряду с вышеотмеченным гематитовым секстетом проявляются еще два секстета с меньшими значениями сверхтонких магнитных полей (соответственно около 460 и 490 кЭ), отвечающие магнетиту. Эти дополнительные компоненты при переходе к выветрелым джеспилитам исчезают, сменяясь секстетом с H = 240–380 кЭ, указывающим на появление гётита разной степени магнитного упорядочения. В центральной части всех спектров, снятых для выветрелых джеспилитов и аподжеспили-товых бурых железняков, вблизи V = 0 мм/с имеется малоинтенсивный дублетный компонент. Достоверно определить его параметры нам не удалось из- за малой интенсивности и сильного наложения линий секстетов. Однако если судить по данным рентгенофазового анализа, то упомянутый дублет можно приписать ультрадисперсному гидратированному гётиту, находящемуся в суперпарамаг- сивность не более 2–5 %. Таким образом, внешне невыветрелые джеспилиты тем не менее содержат примесь гётитовой фазы, что указывает на их, хотя и незначительную, но вполне обнаруживаемую мёссбауэровским методом гипергенную из- нитном состоянии.

Наиболее типичный мёссбауэровский спектр, характеризующий джеспилиты, показан на рис. 6, оценки его параметров приведены в табл. 4. Интегральная интенсивность рассматриваемого спектра на 80–90 % обусловлена секстетом от гематита. Величина сверхтонких магнитных полей 515.5–515.9 кЭ и малая ширина линий (около 0.3 мм/с) указывают на высокую степень кристалличности этого минерала. Дополнительные два секстета от ионов Fe2+ и Fe3+ отвечают магнетиту. Интегральный вклад дополнительных компонентов на порядок ниже вклада гематитового секстета. В спектрах присутствует также дублет от разупорядоченной фазы гётита с вкладом в интегральную интен- мененность.

Рис. 6 . Типичный мёссбауэровский спектр джеспилита (КР-1) и его интерпретация

Таблица 4 . Параметры мёссбауэровских спектров джеспилитов

|

№ обр. |

Параметры |

Гематит, Fe3+ |

Магнетит |

Гётит, Fe3+ |

||

|

Fe3+ |

Fe2.5+ |

Секстет |

Дублет |

|||

|

IS, мм/с |

0.372 1 |

0.29 2 |

0.73 |

0.2 1 |

||

|

QS, мм/с |

–0.189 2 |

0.09 4 |

–0.07 6 |

0.2 |

||

|

КР-1 |

H, кЭ |

515.5 1 |

485 2 |

458 2 |

Не опр. |

– |

|

, мм/с |

0.303 3 |

0.2 2 |

0.5 1 |

1.9 8 |

||

|

A, % |

88 1 |

1.5 3 |

5.0 6 |

5.5 1.5 |

||

|

IS, мм/с |

0.371 1 |

0.34 3 |

0.75 3 |

0.2 1 |

||

|

QS, мм/с |

–0.191 2 |

–0.2 1 |

–0.1 1 |

0.1 |

||

|

КР-2 |

H, кЭ |

515.6 1 |

483 3 |

462 2 |

« |

– |

|

, мм/с |

0.301 5 |

0.3 1 |

0.2 1 |

2 1 |

||

|

A, % |

89.2 9 |

3.3 8 |

2.6 8 |

5 2 |

||

|

IS, мм/с |

0.374 2 |

0.27 2 |

0.77 4 |

0.32 4 |

||

|

QS, мм/с |

-0.211 3 |

0.10 3 |

-0.12 8 |

0 |

||

|

КР-3 |

H, кЭ |

515.6 2 |

493 1 |

458 3 |

« |

– |

|

, мм/с |

0.288 7 |

0.18 5 |

0.5 1 |

0.6 7 |

||

|

A, % |

86 1 |

5 1 |

7 2 |

2 2 |

||

Примечание . IS и QS – изомерный и квадрупольный сдвиги, H – величина сверхтонкого магнитного поля на ядрах железа, Г – ширина линии в спектре, А – относительная интегральная интенсивность компонента.

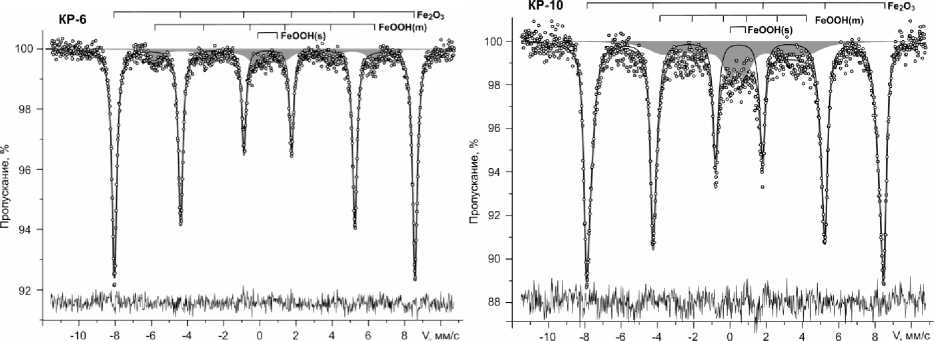

Основным компонентом мёссбауэровских спектров, полученных от образцов выветрелых джеспилитов, также является секстет упорядоченного гематита (рис. 7, табл. 5). В спектре от обр. КР-7 для этого компонента выявляется небольшое рас- пределение значений магнитных полей при их пониженном значении (512– 514 кЭ), что указывает на разупорядоченность гематита. Последнее выражается и в уменьшении величины сверхтонких магнитных полей до 496–509 кЭ в образце

Рис. 7 . Типичные мёссбауэровские спектры от выветрелых джеспилитов - гематит-гётитового (КР-6) и гидрогётит-гематитового (КР-10) и их интерпретация

Таблица 5 . Параметры мёссбауэровских спектров выветрелых джеспилитов

|

№ обр. |

Параметры |

Гематит, Fe3+ |

Магнетит |

Гётит, Fe3+ |

||

|

Fe3+ |

Fe2.5+ |

Секстет |

Дублет |

|||

|

КР-11 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.372 2 –0.156 3 515.9 1 0.337 6 71.6 7 |

0.30 3 0.0 1 487 2 0.3 1 3.3 6 |

0.67 2 –0.03 4 460 2 0.29 6 4.7 6 |

0.36 1 –0.23 2 380.9 1 0.51 3 18.4 8 |

0.6 1 1.0 2 -0.8 2.0 4 |

|

КР-4 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.371 1 –0.166 1 515.7 1 0.330 3 85.3 4 |

0.51 2 0.07 4 478 2 0.23 9 1.5 4 |

0.56 3 0.12 5 463 2 0.3 1 1.4 4 |

0.32 2 -0.25 4 373 2 0.67 7 7.1 5 |

0.7 1 1.5 2 - 2.0 5 4.7 7 |

|

КР-5 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.372 1 –0.165 2 516.2 1 0.332 4 84.8 7 |

0.41 3 –0.05 5 492 2 0.3 1 3.0 6 |

0.65 2 0.02 4 457 2 0.2 1 1.5 3 |

0.37 2 –0.36 4 377 2 0.42 7 5.6 6 |

0.8 2 1.7 3 - 2.0 6 5 1 |

|

КР-6 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.371 1 –0.172 2 516.0 1 0.323 3 83.6 5 |

Не опр. |

0.42 2 –0.29 4 373 2 0.70 7 10.4 7 |

0.3 1 0.0 -2.2 8 6 1 |

|

|

КР-7 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.38 1 –0.20 1 512–514 0.30 1 79 1 |

«. |

0.36 3 –0.33 6 364 2 1.1 1 17 1 |

0.13 0.1 1 - 1.4 3 4 1 |

|

|

КР-10 |

IS, мм/с QS, мм/с H, кЭ , мм/с A, % |

0.367 4 –0.213 8 496–509 0.62 2 79.3 7 |

« |

0.35 –0.3 244 6 2.0 5 14.6 2 |

0.38 3 0.85 4 -0.8 1 6.1 3 |

|

КР-10, который характеризуется гётит-гидрогематитовым составом. Кроме того, в спектрах всех образцов рассматриваемой серии присутствует секстет с характерной для гётита величиной сверхтонких магнитных полей 380.9 кЭ. Вклад этого главным образом по двум внешним линиям, неперекрытым линиями гётитового секстета. Величина сверхтонких магнитных полей в решетке гематита в рассматриваемом случае не превышает 511 кЭ.

компонента в интегральную интенсивность возрастает в последовательности образцов КР-4, 5 →КР-6 →КР-7, 10, 11. Для образца КР-10 установлена наиболее низкая величина параметра магнитной структуры, лежащая в пределах 280– 360 кЭ. Это представляется вполне закономерным, поскольку именно упомянутый образец и выделяется наиболее низкой степенью кристалличности оксигидроксида железа, отвечающего, по данным рентгенофазового анализа, гидрогётиту.

В мёссбауэровских спектрах образцов аподжеспилитовых бурых железняков главным компонентом является секстет от разупорядоченного гётита (рис. 8, табл. 6), а секстет от гематита прослеживается

Рис. 8. Мёссбауэровский спектр аподжеспе-литового бурого железняка (КР-8) и результаты его интерпретации

Таблица 6 . Параметры мёссбауэровских спектров аподжеспилитовых бурых железняков

|

№ обр. |

Параметры |

Гематит |

Гётит |

|

|

Секстет |

Дублет |

|||

|

IS, мм/с |

0.383 5 |

0.36 1 |

0.49 1 |

|

|

QS, мм/с |

–0.23 1 |

–0.3 |

1.6 1 |

|

|

КР-8 |

H, кЭ |

511.5 4 |

310–376 |

- |

|

, мм/с |

0.40 3 |

0.4–1.3 |

0.28 3 |

|

|

A, % |

13.8 4 |

84 2 |

2.2 2 |

|

|

IS, мм/с |

0.374 2 |

0.375 7 |

0.49 2 |

|

|

QS, мм/с |

–0.213 4 |

–0.3 |

1.46 5 |

|

|

КР-8/1 |

H, кЭ |

512.1 2 |

300–370 |

- |

|

, мм/с |

0.34 1 |

0.3–1.5 |

0.6 1 |

|

|

A, % |

37.1 6 |

57 1 |

5.9 5 |

|

|

IS, мм/с |

0.377 4 |

0.35 1 |

0.52 1 |

|

|

QS, мм/с |

–0.225 8 |

–0.3 |

1.5 1 |

|

|

КР-9 |

H, кЭ |

511.0 3 |

300–372 |

- |

|

, мм/с |

0.36 1 |

0.3–1.3 |

0.36 3 |

|

|

A, % |

18 4 |

78 2 |

4 1 |

|

|

IS, мм/с |

0.36 1 |

0.35 1 |

0.50 1 |

|

|

QS, мм/с |

–0.17 2 |

–0.3 |

1.3 3 |

|

|

КР-9/1 |

H, кЭ |

508 1 |

280–360 |

- |

|

, мм/с |

0.30 3 |

0.5–1.5 |

0.54 4 |

|

|

A, % |

5 1 |

89 2 |

6 1 |

|

Кристаллохимическое распределение железа по минералам мы оценили по долям интегрального поглощения гамма-квантов, приходящегося на отдельные компоненты ЯГР-спектров. Вклад магне- тита в поглощение определялся по сумме компонент Fe3O4(Fe3+) и Fe3O4(Fe2.5+), а вклад гётита аппроксимировали суммами поглощений, приходящимися на секстет от магнитно-упорядоченной фазы и на дублет от суперпарамагнитной фазы. Полученные значения (табл. 7) позволяют сделать следующий вывод.

В джеспилитах 85–90 % железа связано в гематите, 6–12 % приходится на магнетит, в ультрадисперсный неупорядоченный гётит перешло не более 6 %. Плохая окристаллизованность гётита в рассматриваемом случае обусловлена, очевидно, кайнозойским возрастом и незначительным масштабом выветривания. В железо исчезает, доля гематитового железа сокращается до 70–85 %, а доля гётито-вого железа, напротив, увеличивается до 10–20 %. При этом возрастает и степень окристаллизованности гётита. При переходе к бурым железнякам наблюдается скачкообразное увеличение доли гётито-вого железа до 60–95 % при пропорциональном уменьшении доли гематитового железа. В этом случае как гётит, так и гематит демонстрируют относительно низ- выветрелых джеспилитах магнетитовое кую кристалличность.

Таблица 7 . Распределение железа по минералам (над чертой, отн.%) и нормированное содержание минералов (под чертой, мас. %,) в исследованных джеспилитах и продуктах их выветривания

|

Минералы |

Джеспилиты |

Джеспилиты выветрелые |

Аподжеспилитовые бурые железняки |

||||||||||

|

КР-1 |

КР-2 |

КР-3 |

КР-4 |

КР-5 |

КР-6 |

КР-7 |

КР-10 |

КР-11 |

КР-8 |

КР-8/1 |

КР-9 |

КР- 9.1 |

|

|

Магнетит |

6 6 |

6 6 |

12 12 |

3 3 |

4.5 4 |

0 0 |

0 0 |

0 0 |

8 8 |

0 0 |

0 0 |

0 0 |

0 0 |

|

Гематит |

88 88 |

89 89 |

86 86 |

85 85 |

84.5 84 |

83.6 82 |

79 77 |

79 77 |

72 71 |

14 13 |

37 35 |

18 16 |

5 5 |

|

Гётит |

6 7 |

5 6 |

2 2 |

12 13 |

11 12 |

18 16.4 |

21 23 |

21 23 |

20 22 |

86 87 |

63 65 |

82 84 |

95 85 |

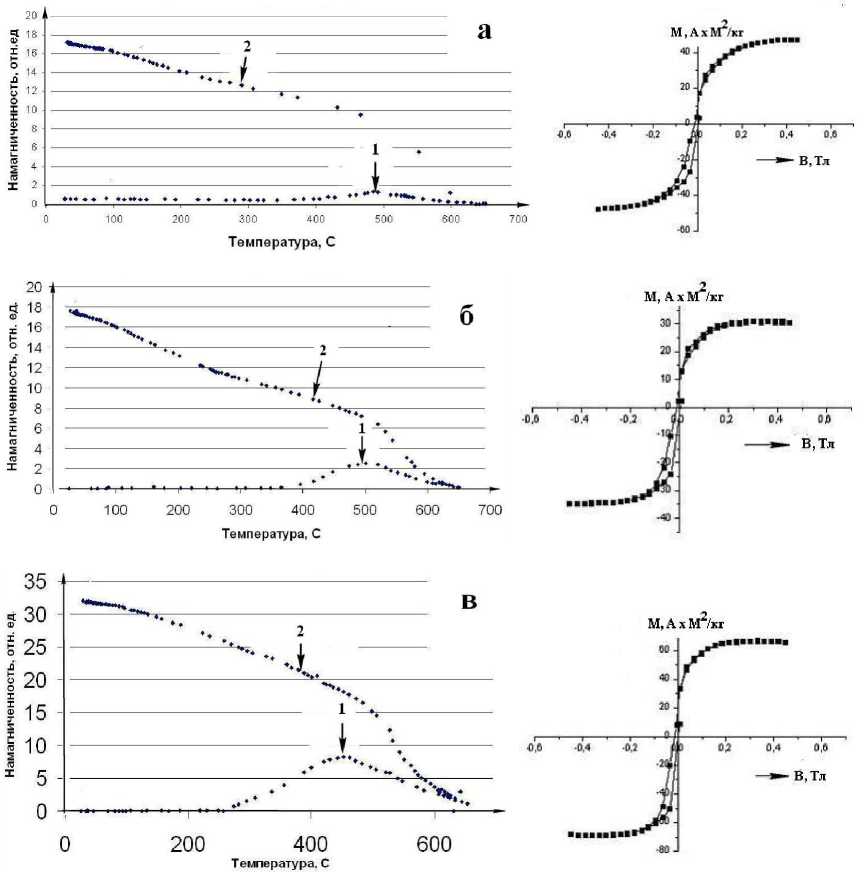

Результаты экспериментов по омагничиванию

С целью изучения возможностей повышения технологических качеств джес-пилитового и бурожелезнякового минерального сырья нами были проведены пионерские эксперименты по нагреванию нескольких типичных образцов в присутствии крахмала, сыгравшего роль восстановителя ионов железа [10]. В опытах были использованы образцы джеспилитов, аподжеспилитовых бурых железняков и синтетического гётита как эталона для сопоставлений. Приготовленные порошки с размером частиц < 0.1 мм весом 0.3–0.5 г тщательно перемешивали с 3 % (по весу) крахмала. После этого препараты помещали в кварцевый мини-реактор, нагревали до температуры 650 °С, затем охлаждали до комнатной температуры со скоростью 60–70 °/мин. Магнитные свойства определяли непрерывно в ходе как нагре- вания, так и охлаждения с помощью установки (весов), регистрирующей взаимодействие магнитного момента образца с неоднородным магнитным полем (табл. 8).

Зависимости магнитного момента образцов от температуры (термомагнитные кривые) представлены на рис. 9 слева. Кривые 1 показывают изменения магнитного момента образца при их первичном нагревании. Стрелка на этих кривых указывает температуру, при которой магнитный момент образца достигает максимума вследствие преобразования гематита и гё-тита в магнетит. Последующее уменьшение магнитного момента магнетита объясняется его переходом в парамагнитную фазу. Кривые 2 на рис. 9 (слева) показывают увеличение магнитного момента при охлаждении образца до комнатной температуры, обусловленное присутствием фазы магнетита. Рост намагниченности образцов при охлаждении

Таблица 8 . Изменение магнитных свойств железных руд и синтетического оксигидроксида железа

|

Объекты |

Показатель намагниченности до нагревания, отн. ед. |

Показатель намагниченности после нагревания и охлаждения, отн. ед. |

Намагниченность насыщения после нагревания и последующего охлаждения образцов, M S , A×м2/кг |

|

Джеспилит |

0 |

17 |

48 |

|

Бурый железняк |

0 |

18 |

33 |

|

Синтетический гётит |

0 |

32 |

68 |

Рис. 9 . Термомагнитные кривые (температура, О С) (слева, 1 - охлаждение, 2 - нагревание) и кривые намагниченности после нагревания и последующего охлаждения (справа) джеспилитов (а), бурых железняков (б) и синтетического гётита

отражает температурную зависимость магнитного момента магнетита.

В правой части рис. 9 показаны зависимости магнитного момента образцов от индукции внешнего магнитного поля В.

Эти зависимости были получены при комнатной температуре с помощью магнитометра с датчиками Холла. Максимальные значения намагниченности М на соответствующих графиках соответству- ют удельной (по весу) намагниченности насыщения Мs омагниченных образцов, приведенной в правой колонке табл. 8. Отметим, что намагниченность насыщения для магнетита (в образцах, не содержащих других минералов, кроме магнетита) соответствует 92 A×м2/кг.

Таким образом, проведенные эксперименты показали, что в ходе нагревания в присутствии восстановителя исходно слабомагнитные образцы приобретают свойства сильномагнитных веществ. При этом природные образцы джеспилита и бурого железняка требуют для своего омагничи-вания более высокой температуры (начало 390–400, кульминация 480–500, окончание 590–650 °С), чем синтетический гётит (соответственно 260, 455, 650 °С). Такое замедление процесса можно объяснить примесью нежелезистых минералов. Как показали ранее проведенные спектроскопические и микрозондовые рентгеноспектральные исследования [5], наблюдающийся в экспериментах эффект омагничи-вания обусловлен постепенным кристаллохимическим перерождением гематита и гётита в магнетит по мере восстановления значительной части ионов железа.

Заключение

Список литературы Джеспилиты Ингулецкого месторождения и продукты их гипергенного изменения в связи с проблемой усовершенствования технологии переработки труднообогатимых железных руд

- Акульшина Е. П., Владимиров А. И., Горовой Л. Я. и др. Литолого-геохимические характеристики обстановок осадконакоплений верхнекембрийских отложений Южного Заангарья Енисейского кряжа//Геохимия докембрийских и палеозойских отложений Сибири. Новосибирск: Нау-ка,1973. С. 19-59.

- Ахкозов Ю. Л., Пирогов Б. И. Онтогеническое исследование железистых кварцитов Ингулецкого месторождения Кривого Рога в связи с оценкой их обогатимости//Доклады УССР. Сер. Б, 1982. С. 3-6.

- Кейт М. Л., Дегенс Э. Т. Геохимические индикаторы морских и пресноводных осадков//Геохимические исследования. М.: ИЛ, 1961. С. 50-81.

- Лютоев В. П., Брик А. Б., Дудченко Н. А., Силаев В. И., Лысюк А. Ю. Мёссбауэровские исследования восстановления магнетита в окисленных железооксидных рудах//Минералогия техногенеза-2013/ИМи-нУрО РАН. Миасс, 2013. С. 50-66.

- Лютоев В. П., Силаев В. И., Пономаренко А. Н. и др. Преобразование структуры природных оксидов/оксигидроксидов железа при восстановлении окисленных железооксидных руд//Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. 2013. №1. С. 20-25.

- Мартыненко Л. И. Роль гипергенных процессов в образовании руд Саксаганской полосы Кривого Рога//Геология и генезис руд Криворожского железорудного бассейна. Киев: Изд-во АН УССР, 1955. С. 63-75.

- Мельник Ю. П. Генезис докембрийских полосчатых железистых формаций. Киев: Наукова думка, 1986. 234 с.

- Пирогов Б. И., Викремаратне В. Ш. Особенности перекристаллизации магнетита железистых кварцитов при метаморфизме//Доклады УССР. Сер. Б. 1981. № 5. С. 1822.

- Пирогов Б. И., Стебновская Ю. М., Евтехов В. Д., Ахкозов Ю. Л. и др. Железисто-кремнистые формации докембрия Европйской части СССР. Минералогия. Киев: Наукова думка, 1989. 168 с.

- Пономаренко А. Н., Брик А. Б., Дудченко Н. А., Лютоев В. П., Силаев В. И. Преобразование наноразмерного природного гётита в магнетит при восстановлении ионов железа крахмалом//Тез. докл. на IV Меж-дунар. конф. «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии»/Институт металлофизики НАНУ. Киев, 2013. С. 105.

- Семененко Н. П., Борзунов И. Н., Половко И. И. и др. Железо-кремнистая формация Украинского щита. Т. 2. Киев: Наукова думка, 1978. 367 с.

- Сафронов В.Т. Эвлизиты (железисто-кремнистые метапороды) докембрия//Современные проблемы магматизма и метаморфизма: матер. Всерос. конф. Т. 2. СПб, 2012. С.207-210.

- Condia K. C., Wronkiewicz D. A. The Cr/Th in Precambrian pelites from the KaapvaalCraton as an index of craton evolution//Earth Planet. Sci. Lett. 1990. Vol. 97. P. 256-267.

- Murad E. Clays and clay minerals: What can Mossbauer spectroscopy do to help understand them?//Hyperfine Interaction. 1998. Vol. 117. P. 39-70.

- Peter P. E., Shimp N. E., Witter J. Trace elements in marine and freshwater argillaceous sediments//Geochim. et Cosmochim. Acta, 1963. Vol. 27. № 6. P. 669-694.

- Sugitani K., Horiuchi Y., Adachi M., Sugisaki R. Anomalously low Al2O3/TiO2 values for Archeancherts from the Pilbara Block, Western Australia -possible evidence for extensive chemical weathering on the early earth//Precambrian Research. 1996. Vol. 80. P. 4976.

- Vandenberghe R. E., Barrero C. A., da Costa G. M et al. Mossbauer characterization of iron oxides and (oxy)hydroxides: the present state of the art//Hyperfine Interaction. 2000. Vol. 126. P. 247-259.