Джунгарский шлем из Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

Автор: Бобров Леонид Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Этнография народов Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрен железный шлем (ЮКОМ КП 187), хранящийся в фондах Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея (г. Чимкент, Республика Казахстан). Несмотря на яркое оригинальное оформление, ранее он не становился объектом специального научного исследования. Наголовье представляет собой низкий цельнокованый шишак сфероконической формы, к лицевой части которого приклепан двухчастный «коробчатый» козырек, состоящий из горизонтальной «полки» и вертикального «щитка». Поверхность «щитка» украшена мелкими «гнездами» для драгоценных камней и орнаментом, выполненным в технике гравировки. Вдоль нижнего края тульи приклепан узкий орнаментированный обруч. Навершие шлема не сохранилось. На основании анализа конструкции и системы оформления установлено, что шлем совмещает в себе элементы, характерные для изделий как западно-, так и центральноазиатских оружейников. Например, низкая сфероконическая тулья шлема традиционна для боевых наголовий воинов мусульманских стран Западной, Средней и Южной Азии XV-XVIII вв. «Коробчатый» козырек данного образца, напротив, типичен для шлемов монгольских и тюркских кочевников Центральной Азии XVI-XVIII вв. Украшение в виде группы мелких гнезд, в которые вставлялись кусочки кораллов и бирюзы, наиболее часто встречается на оружии, изготовленном ремесленниками Мавераннахра. Наконец, рисунок на козырьке и обруче шлема представляет собой стилизованное изображение буддийских символов «Ваджра». Типологический анализ позволяет датировать шлем из ЮКОИКМ XVII-XVIII вв. и соотнести с комплексом вооружения воинов Центральноазиатского региона. Сочетание западно-азиатских технологий с конструктивными элементами центральноазиатского образца и буддийской символикой позволяет предположить, что шлем был изготовлен среднеазиатскими мастерами для знатного джунгарского воина во второй половине XVII - середине XVIII в. Впоследствии шлем мог применяться казахскими батырами вплоть до первой половины XIX в. включительно.

Центральная азия, казахстан, джунгария, ойраты, джунгары, защитное вооружение, шлем

Короткий адрес: https://sciup.org/147219396

IDR: 147219396 | УДК: 903.22

Текст научной статьи Джунгарский шлем из Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

Актуальным направлением современных археологических, оружиеведческих и этнографических исследований является публикация эталонных боевых и парадных шлемов, система оформления которых позволяет с высокой степенью достоверности определить этническую принадлежность заказчика данных изделий. Подобные наголовья играют важную роль при датировке и атрибуции других шлемов, происходящих из числа случайных находок и старых оружейных собраний.

В фондах Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея (Чимкент, Республика Казахстан) хранится железный шлем (ЮКОМ КП 187), представляющий значительный интерес для отечественных и зарубежных археологов, ору-жиеведов и военных историков. Поскольку ранее данный шлем не публиковался, целью

∗ Исследование проведено в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 2718).

Бобров Л. А. Джунгарский шлем из Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 242–248.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

настоящей статьи является введение наго-ловья в научный оборот, описание его конструкции и системы оформления, а также датировка и атрибуция.

По материалу изготовления шлем относится к классу железных, по конструкции тульи – к отделу цельнокованых, по форме купола – к типу сфероконических. Общая высота шлема (без несохранившегося на-вершия) – 18,0 см, диаметр – 21,0 см.

Низкая цельнокованая тулья шлема имеет ярко выраженную сфероконическую форму (рис. 1–2). На макушечной части купола проделано большое округлое отверстие, вокруг которого вбиты три медные заклепки с полусферическими шляпками. Это позволяет предположить, что навершие шлема состояло из пластины-основания (подвершия) полусферической или конической формы и, вероятно, трубки-втулки для плюмажа.

К налобной части шлема приклепан так называемый «коробчатый» козырек, состоящий из горизонтальной пластины – «полки», и вертикального «щитка» (см. рис. 2). «Полка» козырька имеет полукруглую форму и гладкую поверхность, в то время как «щиток» покрыт тонкой рельефной пластиной желтого металла и украшен орнаментом. По центру «щитка» приварены одиннадцать округлых медных «гнезд», сгруппированных в виде ромба (рис. 1; 3). В настоящее время «гнезда» пусты, но первоначально в них вставлялись драгоценные или полудрагоценные камни (скорее всего кусочки кораллов и (или) бирюзы) [Бобров, Анисимова, 2013. С. 204. Рис. 14; 16]. Основное поле «щитка» украшено оригинальным орнаментом, выполненным в технике гравировки по металлу. Рисунок представляет собой гирлянду из «бутонов» необычной формы. Центральные «бутоны» выполнены в виде ременной пряжки с язычком (рис. 3; 4, 1 ). Их малые боковые аналоги снабжены одинарными полуовальными прорезями (возможно, это стилизованное изображение все той же «пряжки»). Пространство между «бутонами» заполнено точечным орнаментом. По краю «щиток» козырька снабжен неширокой окантовкой, покрытой частой мелкой насечкой (см. рис. 3).

Вдоль нижнего края тульи шлема пробиты частые сквозные отверстия, служившие для крепления обруча и, возможно, пла-

Рис. 1 (фото) . Шлем (ЮКОМ КП 187), вид спереди (фото К. З. Ускенбай; без масштаба)

Рис. 2 (фото) . Шлем (ЮКОМ КП 187), вид слева (фото К. З. Ускенбай; без масштаба)

Рис. 3 (фото) . Шлем (ЮКОМ КП 187) – «щиток» козырька (фото К. З. Ускенбай; без масштаба)

стинчато-нашивной или кольчатой бармицы. Собственно обруч сохранился фрагментарно. Он представляет собой узкую металлическую полосу, крепившуюся к куполу с помощью медных заклепок. Поверхность обруча украшает упомянутый выше орнамент с «бутонами» пряжкообразной формы (рис. 5; 4, 1 ).

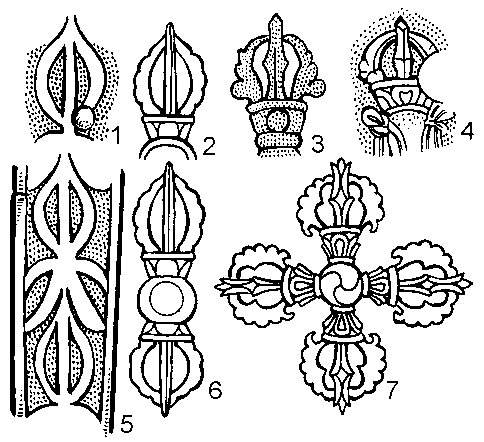

Рис. 4. Прорисовка изображения «Ваджры» на предметах вооружения и тибетских иконах-«танка» XV– XIX вв. (без масштаба): 1 , 5 – на джунгарском шлеме из ЮКОИКМ (ЮКОМ КП 187); 2 , 6 – на иконе-«танка» «Мандала Хеваджры», начало XIX в. (Государственный музей Востока); 3 – на иконе-«танка» «Меч – символ Манджушри», XIX в. (Государственный музей Востока); 4 – на кожаном тибетском шлеме XV–XVII вв. (Музей Искусств Метрополитен); 7 – на стальной пластине тибетского зерцального доспеха XVIII–XIX вв. (частная коллекция)

Рис. 5 (фото) . Шлем (ЮКОМ КП 187) – фрагмент обруча (фото К. З. Ускенбай; без масштаба)

К сожалению, установить время и условия поступления шлема в ЮКОИКМ не удалось. Но он может быть датирован и атрибутирован на основе анализа конструкции и системы оформления тульи, козырька и обруча.

Цельнокованые шлемы в цело, не типичны для комплекса защитного вооружения монголоязычных кочевников Центральной Азии, а конструкция и система оформления известных образцов значительно отличается от рассматриваемого экземпляра [LaRocca, 2006. Р. 78–79, 81; Бобров, Худяков, 2008. С. 446, 450–452, 462].

Анализ технологии изготовления, отделки и силуэта купола шлема позволяет сделать вывод, что тулья наголовья была выполнена в рамках западноазиатской военно- культурной традиции, которая в позднем Средневековье и раннем Новом времени доминировала во всем мусульманском мире, а в XVI – первой половине XVII в. оказывала сильное влияние на эволюцию русского доспеха [Бобров, Анисимова, 2013. С. 201]. В XV–XVIII вв. такие низкие цельнокованые шлемы сфероконической формы были весьма популярны среди воинов Малой, Передней, Средней и Южной Азии [Робинсон, 2006. Табл. IXа, г; Khorasani, 2006. Р. 716– 718, 722, 723; 2010. Р. 532–534; The Arts…, 2008. P. 327, 329, 331; Бобров, Анисимова, 2013. С. 198–201]. В Московском государстве они традиционно именовались «шишаками» [Бобров, Анисимова, 2013. С. 201].

Важным датирующим признаком шлема является «коробчатый» козырек, состоящий из «полки» и «щитка». Козырек данной конструкции является характерным элементом оформления шлемов монгольских и тюркских кочевников Центральной Азии XV– XVIII вв. [Ахметжан, 2007. С. 153; Бобров, Худяков, 2008. С. 418, 426, 432, 440–444, 446, 447, 450–452; Анисимова, 2013. С. 276, 277; LaRocca, 2006. P. 73–75, 77–79, 91, 99] 1.

Особый интерес представляет декоративное оформление шлема. Традиция украшать предметы вооружения множеством округлых «гнезд», инкрустированных кусочками кораллов и бирюзы, характерна для изделий мастеров Мавераннахра позднего Средневековья и раннего Нового времени [Художественное оружие…, 2010. С. 96, 97; Бобров, Анисимова, 2013. С. 206.; Анисимова, 2013. С. 255, 261, 271, 276, 277]. Однако схожее оформление встречается также на продукции казахских, уйгурских, ойратских, монгольских и тибетских ремесленников [Маргулан, 1986. С. 180; 1994. С. 134–136, 217, 225, 229; Anthony, 2003. P. 383; Armaments…, 2006. 131–133; LaRocca, 2006. P. 195, 216, 217; Бобров, Анисимова, 2013. С. 206]. Что касается рисунка на «щитке» козырька и обруче, то есть основание полагать, что перед нами не растительный орна- мент, а оригинальное изображение одного из важнейших символов ламаистской ветви буддизма – «Ваджры». Первоначально «Ваджра» («алмаз», «молния») – оружие Индры, изображавшееся в виде трезубца. В тибетской традиции боковые клинки «Ваджры» (тиб. «дордже», «дорже») стали изображать загнутыми к центральному острию. В результате трезубец стал визуально напоминать «ременную пряжку с язычком» (рис. 4, 2–7). Известны многочисленные варианты изображения «Ваджры»: одинарная, двойная (в виде креста), в виде цветка ириса и т. д. (см. рис. 4). Судя по данным буддийской иконографии, «Ваджры» могли не только изображаться по отдельности, но и собираться в «гирлянды» (как на шлеме из ЮКОИКМ). Такие «гирлянды» зафиксированы на многочисленных тибетских иконах-«танка» XVIII–XIX вв. [Священные образы Тибета…, 2002. С. 170–181]. Интересно, что наряду с большими трезубцами «Ваджры» на шлеме имеют и малые (боковые) элементы. Скорее всего, мастер, наносивший узор, предполагал изобразить двойную (крестообразную) «Ваджру» (см. рис. 4, 7), однако не очень точно рассчитал ширину пластины и был вынужден показать боковые трезубцы в наклонном положении (рис. 3; 4, 5; 5). Если наше предположение верно и шлем действительно украшен буддийской символикой 2, то наиболее вероятно, что его владельцем являлся состоятельный ойрат-ский воин из числа подданных Джунгарского государства (1635–1758).

Ойраты приняли буддизм (в его ламаистской версии) в конце XVI – начале XVII в. и стали ревностными сторонниками «Желтого учения» [История Калмыкии…, 2009. С. 218–232; Тепкеев, 2012]. Помимо прочего, это проявилось и в оружейной сфере. До нашего времени дошли ойратские шлемы и панцири, украшенные разнообразной буддийской символикой [Бобров, Худяков, 2008. С. 370, рис. 121, 9–11; 440–441, 444, 446]. Характерно, что в большинстве случа- ев буддийские символы (как и на рассматриваемом шлеме) выполнены в технике гравировки, а фон убран точечным орнаментом [Там же]. В пользу ойратского происхождения наголовья из ЮКОИКМ свидетельствует и тот факт, что шлем происходит с территории Южного или Юго-Восточного Казахстана. Более столетия данный регион являлся объектом военной экспансии джунгар, которые сумели установить свой политический контроль над значительной частью этих земель. Не удивительно, что среди предметов вооружения, найденных на территории Южного и Юго-Восточного Казахстана, не редко попадаются изделия джунгарских мастеров 3.

Не противоречит джунгарской версии происхождения шлема и цельнокованая сфероконическая тулья «мусульманского» образца. На протяжении позднего Средневековья и раннего Нового времени ойраты поддерживали с народами Средней Азии тесные военно-политические и экономические контакты [Чимитдоржиев, 1979. С. 3– 65]. Во второй половине XVII – первой половине XVIII в. изделия казахских, узбекских и таджикских ремесленников поступали в Джунгарию в качестве военных трофеев и дани, а непосредственно на территории ойратского государства трудились многочисленные среднеазиатские мастера-оружейники [Бобров, Худяков, 2008. С. 328– 331]. Начиная с последней трети XVII в., защитное и наступательное вооружение в джунгарские войска начали поставлять мастерские Восточного Туркестана, а в конце первой половины XVIII в. доспехи, ружья, сабли и боеприпасы стали массово импортироваться в Джунгарию из городов Маве-раннахра («Большой Бухарии»). Интересно, что работу среднеазиатских ремесленников контролировали специально прибывшие в регион ойратские мастера: «…порох, свинец, ружья, турки, сабли и панцири [джунгары] при прежнем владельце Галдан-Чири-не делали. А ныне де оное получают из Большой Бухарии, где и мастера их, зенгор-цы, имеются» [Златкин, 1983. С. 240]. Данные факты позволяют предполагать, что хотя вооружение для джунгарской армии и изготавливалось среднеазиатскими ремес- ленниками, но оформлялось и украшалось с учетом вкусов заказчиков и будущих владельцев [Бобров, Анисимова, 2013. С. 203– 207]. Это объясняется сочетание на шлеме из ЮКОИМ западноазиатских технологических решений (цельнокованый купол) с типичным «коробчатым» козырьком центральноазиатского типа и стилизованной буддийской символикой.

Таким образом, анализ конструкции и системы оформления шлема из ЮКОИКМ позволяет датировать его периодом позднего Средневековья и раннего Нового времени и соотнести с комплексом вооружения кочевников Центральной Азии. Наиболее вероятно, что наголовье было изготовлено среднеазиатскими мастерами по заказу знатного джунгарского воина во второй половине XVII – середине XVIII в. Впоследствии шлем мог применяться казахскими батырами вплоть до первой половины XIX в. включительно.

Список литературы Джунгарский шлем из Южно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея

- Анисимова М. А. Оружие Востока XV - первой половины XX века: из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. СПб.: Атлант, 2013. 527 с.

- Ахметжан К. С. Этнография традиционного вооружения казахов. Алматы: Алматыкитап, 2007. 216 с.

- Бобров Л. А., Анисимова М. А. Центральноазиатские шлемы позднего Средневековья и раннего Нового времени из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2013. Т. 12, вып. 3: Археология и этнография. С. 196-207.

- Бобров Л. А., Худяков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и Нового времени (XV - первая половина XVIII вв.). СПб., 2008. 770 с. Государева Оружейная палата. СПб.: Атлант, 2002. 408 с.

- Златкин И. Я. История Джунгарского ханства 1635-1758. М.: Наука, 1983. 335 с.

- История Калмыкии с древнейших времен до наших дней. Элиста: Герел, 2009. Т. 3. 752 с.

- Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Алматы: Онер, 1986. Т. 1. 256 с.

- Маргулан А. Х. Казахское народное прикладное искусство. Резьба по дереву и кости. Художественная обработка металла и тиснение по коже. Алматы: Онер, 1994. Т. 3. 248 с.

- Робинсон Р. Доспехи народов Востока. История оборонительного вооружения. М.: Центрполиграф, 2006. 280 с.

- Художественное оружие из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог выставки. СПб.: Славия, 2010. 272 с.

- Священные образы Тибета. Традиционная живопись Тибета в собрании Государственного музея Востока. Самара: Агни, 2002. 248 с.

- Тепкеев В. Т. Калмыки в Северном Прикаспии во второй трети XVII века. Элиста: Джангар, 2012. 376 с.

- Чимитдоржиев Ш. Б. Взаимоотношения Монголии и Средней Азии в XVII-XVIII вв. М.: Наука, 1979. 86 с.

- Armaments and Military Provisions. The Complete Collection of Treasures of the Palase Museum. Peking, 2008. 286 p. (на кит. яз.)

- LaRocca D. Warriors of the Himalayas. Rediscovering the Arms and Armor of Tibet. New York: Yale Univ. Press, 2006. 307 p.

- Khorasani M. M. Arms and Armor from Iran. The Bronze Age to the End of the Qajar Period. Tubingen: Legat, 2006. 776 p.

- Khorasani M. M. Lexicon of Arms and Armor from Iran. Tubingen: Legat, 2010. 560 p.

- The Arts of the Muslim Knight. The Furusiyya Art Foundation Collection. Milan: Skira, 2008. 416 р.

- Tirri A. C. Islamic Weapons. Magrib to Moghul. New York: Indigo Publishing, 2003. 483 p.