Дзёмонская традиция монументальных сооружений на Японском архипелаге: истоки, особенности, распространение

Автор: Табарев А.В., Иванова Д.А., Нестеркина А.Л., Соловьева Е.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

Дзёмонская традиция монументальных сооружений - одна из трех (наряду с яёйской и кофунской) в древних культурах Японского архипелага (острова Кюсю, Хонсю и Хоккайдо). Ее наиболее ранние проявления фиксируются уже в раннем периоде дзёмона (ок. 8 000 л.н.), а пик приходится на поздний (4 000-3 000 л.н.). В отличие от двух поздних традиций носителями дзёмонской были не земледельцы и скотоводы, а охотники-собиратели-рыболовы. Настоящая статья - первая в отечественной археологической литературе работа, в которой рассматриваются различные типы монументальных сооружений эпохи дзёмон (выкладки из камней, «каменные кольца», земляные насыпи, раковинные кучи геометрической формы), их распространение на территории архипелага, хронология, приводятся иллюстративные материалы (прорисовки, фото) по наиболее ярким комплексам (Юбунэдзава II, Оою, Комакино, Саннай Маруяма, Касори и др.). Предлагается гипотеза об истоках традиции в культурах финального палеолита и переходного к дзёмону времени (культура микосиба), а также проводятся параллели с памятниками (Устиновка-4, Суворово-4, Богополь-4) на сопредельных территориях Российского Дальнего Востока (Приморье). Учитывая многокомпонентность монументальных комплексов (тщательная планировка, следы деревянных конструкций, погребения, многочисленные предметы искусства, визуальные эффекты, астрономические ориентиры, «солнечные часы»), авторы публикации рассматривают их, в первую очередь, как мультифункциональные ритуальные центры. По объему материала и энергии, затраченных на их сооружение, монументальные комплексы эпохи дзёмон вполне сопоставимы с мегалитическими памятниками неолита Западной Европы.

Погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145839

IDR: 145145839 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.4.045-055

Текст научной статьи Дзёмонская традиция монументальных сооружений на Японском архипелаге: истоки, особенности, распространение

Археологические данные свидетельствуют о том, что в древности на территории Японского архипелага существовали как минимум три традиции монументальных сооружений. Две из них поздние: одна связана с дольменами Корейского полуострова и распространением на большей части архипелага культуры яёй (III в. до н.э. – III в. н.э.), а вторая – с «периодом курганов» (кофун дзидай, III–VI вв. н.э.). Третья, более древняя и загадочная, представлена на памятниках эпохи дзёмон (13 800–2 300 л.н.). По разнообразию форм, монументальности, объемам использованного материала и числу строителей, времени и энергии, затраченных на создание сооружений, она ни в коей мере не уступает поздним традициям на Японском архипелаге. Более того, в глобальном масштабе дзё-монская традиция является еще одним подтверждением комплексности и сложности ритуальной практики в обществах охотников-собирателей-рыболовов, не связанных с производящим хозяйством. Ее носители активно экспериментировали с материалами (камень, грунт, дерево, раковины) для создания монументальных сооружений, усиливали их визуальный эффект, встраивая комплексы в ландшафт, о сущест-вляли регулярное «техническое обслуживание» ритуальных объектов, предназначенных для длительного использования. Таким образом, мегалиты (сооружения из камня) являются лишь одним из видов монументальных конструкций, но именно они сохранились лучше других и наиболее информативны в археологическом плане.

Интерес к монументальным сооружениям на Японских островах проявляли еще самые первые европейские археологи, изучавшие разновременные памятники [Morse, 1880], есть статьи и разделы в книгах, посвященные отдельным комплексам с «каменными кругами» и «солнечными часами», но до сих пор фундаментальных обобщающих исследований этого феномена на европейских языках так и не появилось. В российской археологической науке детальное изучение традиций монументальных сооружений в древних культурах Японского архипелага только начинается [Гнездилова, 2015; Иванова, 2015а; Иванова, Табарев, 2015]. В настоящей публикации представлены обзор основных типов комплексов, их распространение и хронология. Историография по проблеме и дискуссия о назначении памятников с монументальными сооружениями потребуют отдельной работы. Тем не менее уже в данной статье выявлены интересные аналогии в финальнопалеолитических культурах Ро ссийского Дальнего Востока (Приморье) и сформулирована гипотеза об истоках ранней традиции.

Дзёмонская традиция монументальных сооружений: распространение и основные типы комплексов

Единой классификации монументальных сооружений эпохи дзёмон не существует. Обзор можно производить по разным принципам: по времени (от наиболее ранних к поздним), территориям (Кюсю, Хонсю, Хоккайдо), типу (круги, выкладки, скопления, насыпи и т.д.), размерам, наличию/отсутствию сопровождающих погребений, расположению вне поселений или на их территории, по основному строительному материалу (камень, дерево, грунт, ракушка) и т.д.

Самыми ранними вариантами монументальных конструкций являются сооружения в виде выложенных в ряд камней. Например, такие скопления камней были обнаружены на памятниках начального дзёмона (ок. 8 000 л.н.) Сэтаура (преф. Кумамото, юг Кюсю) и Яманоками (преф. Нагано, район Тюбу) (рис. 1). В первом случае это скопление прямоугольной формы размерами 21 м по линии З – В и 7 м по линии С – Ю; во втором – П-образная выкладка размерами соответственно 11 и 9 м, открытой стороной обращенная на запад, к пику Гаки (хребет Хида, Северные Японские Альпы). На обоих памятниках был найден многочисленный каменный инвентарь, представленный в основном шлифованными наконечниками с вогнутым основанием. Помимо скоплений камней комплексы включают полуземлянки, очажные конструкции и земляные ямы [Дайкухара Ютака, 2013].

К раннему дзёмону (6 500 л.н.) относится памятник Акю (с. Хара, уезд Сува, преф. Нагано), площадь которого 55 тыс. м². По мнению японских археологов, наиболее ранними его частями являются «каменные круги» (см. далее) из крупных и мелких камней (более 100 тыс.), выложенных в два ряда. Диаметр внешнего круга 120 м, внутреннего – 90 м. Внутри расположена «центральная площадка» размерами 30 × 30 м, в центре которой зафиксированы следы конструкции из 24 вертикально поставленных крупных (самый большой высотой ок. 1,2 м) и мелких камней и восьми плоских андезитовых плит. Под скоплениями было обнаружено более 700 ям (предположительно погребения) овальной формы, размерами 1 × 2 м, глубиной до 0,3 м. Каменные столбы расположены по направлению на восток, к горе Татэсина (горная цепь Яцуга-такэ). Помимо скоплений камней были зафиксированы ямы от столбов (досл. «вертикально воздвигнутых столбов») – следы 11 прямоугольных сооружений, размеры которых варьируют от 4,7 × 4,3 до 7,3 × 6,8 м. Количество ям от 4 до 27, глубина достигает 1,5 м. Данные объекты отнесены к первой половине раннего дзёмона. В радиусе 50–100 м от могильника были

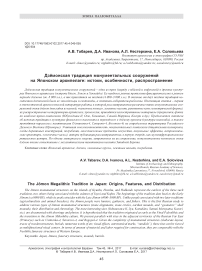

Рис. 1. Расположение основных памятников, упоминаемых в статье.

1 – Сэтаура; 2 – Акюдзири; 3 – Яманоками; 4 – Номура; 5 – Тэра-но Хигаси; 6 – Касори; 7 – Госёно; 8 – Ою; 9 – Саннай Маруяма; 10 – Комакино; 11 – Готэнъяма; 12 – Сюэн; 13 – Устиновка-4, Су-ворово-4, Богополь-4.

зафиксированы следы жилищ, в т.ч. более 50 полуземлянок и восемь групп ямок от столбов (вероятно, следы свайных конструкций). Остатки поселения относятся к началу – середине раннего дзёмона [Акю: исэки…, 1978, с. 26–30].

Самые ранние сооружения варианта «вертикально воздвигнутых деревянных столбов» представлены на памятнике Акюдзири (г. Тино, преф. Нагано), отно сящемся к первой половине раннего дзёмона (6 500 л.н.). Общая площадь комплекса более 11 тыс. м². На памятнике обнаружены о статки 39 жилищных котлованов различной формы (круглой, овальной, квадратной и прямоугольной с закругленными углами), средними размерами 5,5 × 4,5 м. Зафиксированы следы (ямы от столбов) 20 конструкций квадратной и прямоугольной формы (с закругленными углами), разных размеров и с разным количеством столбов, от небольших (2,2 × 2,1 м, восемь ямок от столбов) до крупных (5,9 × 6 м, 18 ямок). Глубина ямок варьирует от 0,5 до 1,5 м, средний диаметр верхней части 0,9–1,2 м, дна – 0,5–0,7 м. Также на памятнике обнаружено 57 небольших земляных ям овальной формы, несколько ям с каменной обкладкой и отдельных скоплений камней. Остатки жилищ и земляные ямы относятся ко второй половине раннего – началу среднего дзёмона [Акю:дзири исэки…, 1993, с. 55–103].

Сооружение «каменных кругов» – одного из наиболее эффектных видов монументальных конструкций – началось как минимум с конца среднего дзёмона (4 100–4 000 л.н.), наибольших масштабов достигло в первой половине позднего (4 000–3 700 л.н.) и закончилось в финальный период этой эпохи (3 000–2 300 л.н.). В настоящее время известно свыше 100 комплексов. Они зафиксированы на о-ве Хоккайдо и северо-востоке о-ва Хонсю, в основном в префектурах Аомори, Иватэ и Акита. Есть также отдельные свидетельства о нахождении «каменных кругов» в Центральной Японии (районы Канто и Тюбу). На южных островах архипелага (Кюсю и Рюкю) в период позднего – финального дзёмона (4 500–2 800 л.н.) подобные конструкции отсутствуют; для данной территории характерны погребения с разными вариантами каменных кладок (насыпь, различные типы дольменов) [Накамура Кэндзи, 2007].

В конце среднего – первой половине позднего дзёмона (ок. 4 100–3 700 л.н.) на многих памятниках о-ва Хоккайдо и района Тохоку отмечаются небольшие (не более 3–5 м) разрозненные группы сложен-

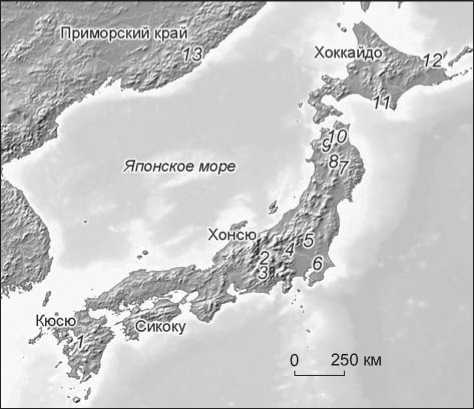

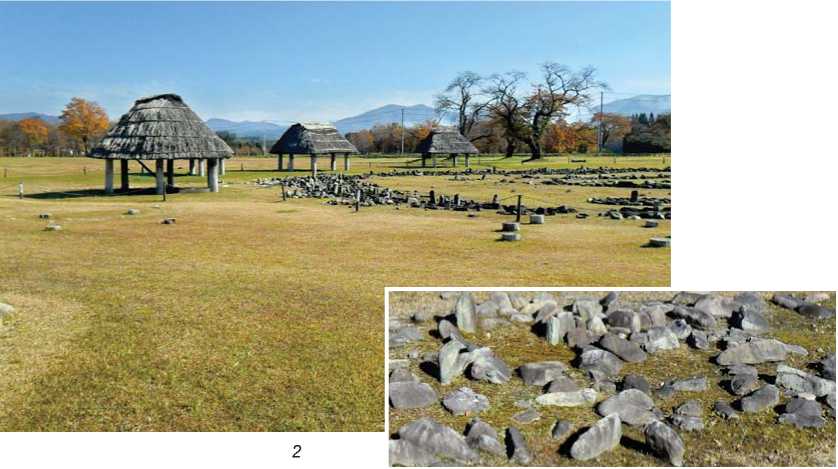

ных вместе камней. Встречаются скопления округлой формы, в виде дуги, напоминающие горы, в форме «натянутого лука». Под отдельными группами камней находились овальные земляные ямы глубиной до 1 м, человеческих останков в них не зафиксировано. В японской литературе такие объекты обозначены как непосредственные предшественники монументальных «каменных кругов» позднего дзёмона. К ним относятся памятники Юбунэдзава II, Кабаяма, Хаттэн, Симидзуясики II, Татэисино I, раковинная куча Монд-зэн, расположенные в преф. Иватэ [Дзё:мон-но суто:н са:куру…, 2012, с. 7–21] (рис. 2).

На территории преф. Гумма известно большое количество комплексов с ранними «каменными кругами»: Номура (г. Аннака), Хисамори (пос. Нака-нодзё), Тадзуно Накахара (г. Томиока), Хигасихара Тэраниси (г. Фудзиока); в преф. Ниигата – Атия Дайра (пос. Асахи) и Додзиттэ (пос. Цунан). Памятник Номура, расположенный в северной части г. Аннака (юго-западный район преф. Гумма), состоит из поселения концентрического типа (первая половина раннего дзёмона) и крупного «каменного круга» (вторая половина среднего дзёмона). Последний представляет собой конструкцию прямоугольной формы с закругленными углами, размерами по линии З – В 36 м, С – Ю – 30 м. Северная половина «каменного круга» имеет законченный вид, а южная выглядит незавершенной или частично поврежденной. Рядом зафиксированы грунтовые могилы, а с северной стороны расположена группа жилищ с каменным полом. Очевидно, что важное значение при выборе места для сооружения «каменных кругов» придавалось связи ландшафта (горы) и астрономических событий (летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие). Так, например, на памятнике Номура можно наблюдать заход солнца за гору Мьёги в период зимнего солнцестояния, а на Тадзуно Накахара

5 м

Рис. 2. Памятники с каменными выкладками Юбунэдзава II ( 1 ) и Мондзэн ( 2 ).

центральной части локализовано семь скоплений камней разной формы и размеров. Они расположены по кругу диаметром 30–40 м. Скопления имеют овальную форму в плане, размер от 1,0 до 2,5 м. Вокруг зафиксированы овальные грунтовые ямы размерами 0,5 × 1,0 и 2 × 3 м. Можно предположить, что это были могилы. По периметру комплекса зафиксировано ок. 650 ямок от столбов. Они составляют несколько групп, в которых расположены по периметру прямоугольной площадки. В настоящее время эта часть памятника реконструирована в виде открытых опорных конструкций с навесом на шести столбах [Такада Кадзунори, 2005, с. 32–46; Иванова, 2015б].

«Каменные круги» позднего дзёмона отличаются от конструкций раннего этапа своей масштабностью и четко выраженной овальной или прямоугольной формой размером от 30 до 50 м. Начиная с первой половины позднего дзёмона на территории районов Канто и Тюбу фиксируются также скопления дугообразной формы. Например, в преф. Гумма подобные объекты обнаружены на памятниках Тадзу-но Накахара (г. Томиока), Ёкокабэ Накамура (пос. Наганохара), Карасава (г. Сибукава). Отмечены случаи, когда под скоплениями дугообразной формы располагаются грунтовые могилы.

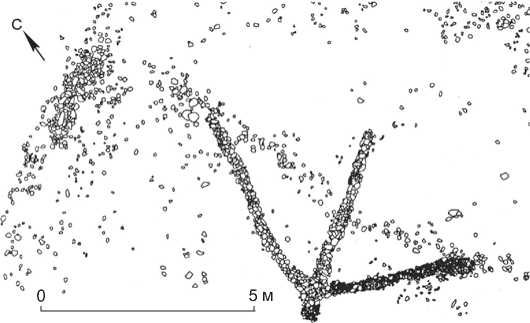

Среди памятников с «каменными кругами» и выкладками особо выделяется комплекс Оою, расположенный в преф. Акита на о-ве Хонсю. Он датируется поздним дзёмоном. Комплекс состоит из двух отдельных каменных выкладок: Мандза (досл. «десять тысяч мест») и Нонакадо («храм посреди поля»). Обе состоят из двух кругов. В первой насчитывается свыше 105 камней, диаметр внешнего круга 52 м, внутреннего – 16 м. Нонакадо включает более 55 камней, диаметр внешнего круга 44 м, внутреннего – 14 м. В северо-западной части обоих сооружений имеются небольшие

(г. Томиока, южная часть преф. Гумма) – за гору Аса-ма во время летнего солнцестояния. Многие исследователи отмечают также, что особенности выкладки

комплексы, получившие название «солнечные часы» (рис. 3, 1 ): вокруг вертикального каменного столба радиально расположены продолговатые крупные кам-

камней могли преследовать и определенный визуальный эффект. Так, если посмотреть на прямоугольное сооружение Номура с возвышенности, то его форма выглядит абсолютно круглой [Дайкухара Ютака, 2005; Дайкухара Ютака, 2013, с. 42; Хацуяма Такаюки, 2005].

Отдельно следует отметить монументальные комплексы, находящиеся внутри крупных поселений, например, таких как Госёно в преф. Иватэ на о-ве Хонсю. Памятник датирован 4 500–4 000 л.н. и относится к середине – второй половине среднего дзёмона. В его ни, а вся конструкция заключена в кольцо из камней. По мнению С. Кавагути, в основу комплекса Оою легло представление дзёмонцев о движении небесных тел [Kawaguchi, 1956]. Если провести прямую между «солнечными часами» Мандза и Нонакадо, то она совпадет с линией захода солнца во время летнего солнцестояния. Вокруг «каменного круга» Мандза реконструировано восемь свайных конструкций (рис. 3, 2), раскопано несколько погребений, а в западной части комплекса Оою зафиксирован сложный объект, состоящий из более 50 деревянных столбов, располо-

Рис. 3. Комплекс Оою.

1 – общий план: а , б – «солнечные часы»; 2 – реконструкция свайных построек; 3 – фрагмент каменного круга (фото Д.А. Ивановой).

женных по кругу [Дзё:мон-но суто:н са:куру, 2012, с. 22–31; Kobayashi, 2004, р. 180–181].

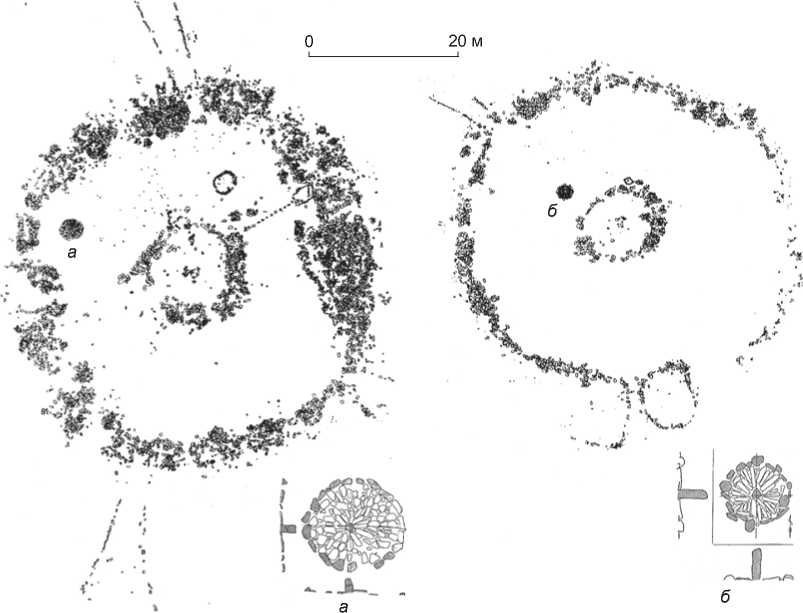

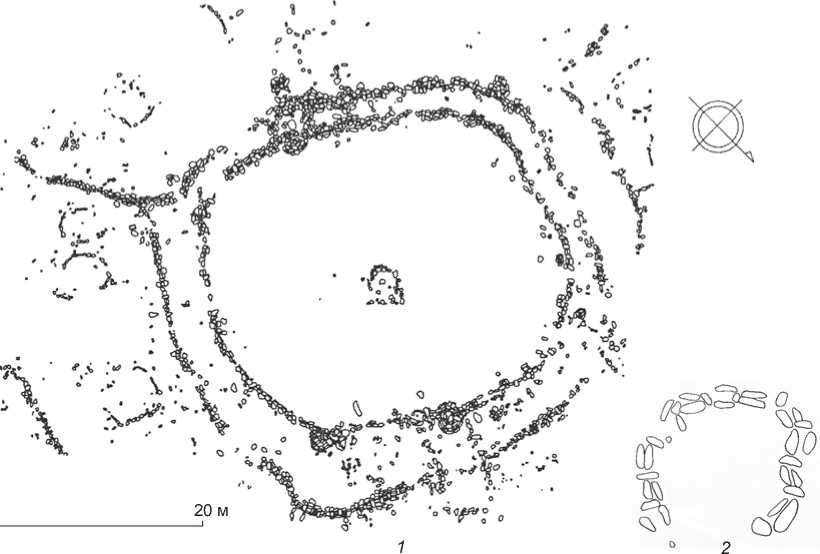

Еще более сложный по структуре комплекс (площадью ок. 9 700 м2), датируемый поздним дзёмоном, исследован на памятнике Комакино (преф. Аомори) [Эндо Масао, Кодама Дайсэй, 2005]. Он состоит из трех «каменных кругов»: центрального (2,5 м), внутреннего (29 м) и внешнего (35 м) (рис. 4, 1). Цен-

Рис. 4. Общий план ( 1 ) комплекса Комакино и фрагмент кольцевой кладки в «стиле комакино» ( 2 ).

тральный сложен из крупных блоков общей массой до 500 кг и нескольких десятков мелких. Внутренний и внешний круги выложены в два яруса в особом порядке по схеме «один крупный перпендикулярно и от трех до шести параллельных», которая получила название «стиль комакино». Примечательно, что подобная схема в упрощенном виде «1 + 2» использована и при создании небольших кругов (рис. 4, 2 ). Выкладке камней предшествовала масштабная выемка грунта (более 300 м3) и его ярусное перераспределение. Весь каменный материал (более 2,5 тыс. валунов) доставлен с берегов р. Аракава, находящейся примерно в 500 м. Вокруг внешнего кольца и внутри кругов зафиксированы небольшие комплексы кольцевой, дугообразной и подпрямоугольной формы. Они являются маркерами погребений (в ямах, сосудах), элементами хозяйственных ям, своеобразных «дорожек» и жилищных конструкций. Предполагается, что погребения во внутреннем кольце (в керамических сосудах) могли принадлежать представителям племенной элиты (вождям, шаманам) [Kodama, 2003, p. 258; Иванова, Попов, Табарев, 2013]. В преф. Аомори также выделяется несколько небольших каменных конструкций, датируемых поздним дзёмоном, в т.ч. памятник Ооисидай, комплексы в г. Хатинохе и пос. Саннохе [Дзё:мон-но суто:н са:куру, 2012, c. 53–65].

В финальном дзёмоне в строительстве монументальных сооружений наблюдается заметный спад. Среди наиболее ярких комплексов этого времени мож- но выделить памятники Оомори Кацуяма (преф. Аомори) и Татэиси (преф. Иватэ). Первый представляет собой «каменный круг» диаметром 48,5 м, сопровождаемый 77 небольшими скоплениями камней. Второй комплекс состоит из разрозненных каменных выкладок. В целом на данном этапе получили распространение погребальные комплексы с различными опознавательными знаками (вертикальные камни), каменными ящиками, небольшими насыпями из камней [Ямада Ясухиро, 2007; Иванова, 2012].

На территории о-ва Хоккайдо известно ок. 60 памятников с «каменными кругами» и крупными скоплениями камней времен позднего – финального дзёмона. Комплексы позднего периода представлены кругами и скоплениями округлой и квадратной формы размером от 5 до 40 м. К ним относятся Васиноки, Нисидзакия-ма, Юносато-5, Камуи Котан. Могильники с «каменными кругами» присутствуют на двух крупных памятниках – Готэнъяма и Сюэн. Оба комплекса состоят из нескольких «каменных кругов» диаметром 32 м, внутри которых зафиксировано ок. 20 «каменных колец» овальной или подпрямоугольной формы размером от 2,5 до 7,0 м. Внутри каждого «каменного кольца» возвышался небольшой курган (от 0,6 × 0,8 до 1,3 × 3,3 м), выложенный камнями, под ним находилась могильная яма овальной или круглой формы, глубиной 1,5–2,0 м. На могильнике Сюэн насчитывается 21 погребение, на могильнике Готэнъяма – ок. 100 [Фудзимото Хидэо, 1971, с. 37–55; Васильевский, 1981, с. 96–104].

Памятники с монументальными земляными насыпями, раковинными кучами и деревянными конструкциями

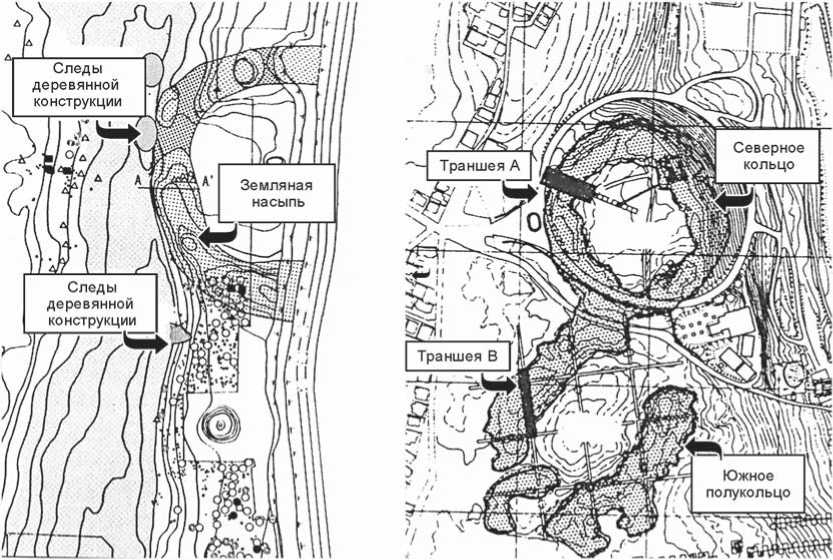

Камень был не единственным строительным материалом для монументальных сооружений. Примером комплекса с мощной земляной насыпью является памятник Тэрано Хигаси. Он расположен в юго-восточной части г. Ояма (юг преф. Тотиги) на границе с г. Юки (преф. Ибараки). На правом берегу р. Тагава на краю террасы высотой 43 м над ур. м., на площади 26 га были зафиксированы археологические объекты от палеолита до периода Хэй-ан. К среднему дзёмону (4 600–4 000 л.н.) относятся остатки крупного поселения, представленного жилищами (127 котлованов), земляными ямами (более 900), погребальными урнами (95 со судов). В период с первой половины позднего дзёмона (3 800 л.н.) по первую половину финального (2 800 л.н.) здесь была возведена масштабная земляная насыпь, расположенная в центре памятника. Она имеет форму полукруга, внешний диаметр составляет 165 м, внутренний – 100–110 м, ширина насыпи варьирует от 15 до 30 м, высота – от 2,5 до 4,4 м. В центре зафиксированы остатки вымощенной камнями платформы 18 × 14 м. Насыпь представлена не единым массивом, а со стоит из четырех отдельных частей

(северной, северо-западной, западной и южной). С западной стороны к ней примыкает искусственный ров шириной 10–15 м, глубина которого в некоторых местах до стигает 17 м. На дне обнаружены следы 14 деревянных «помостов» или резервуаров для временного хранения морепродуктов [Хацуяма Такаюки, 2005] (рис. 5, 1 ).

Наиболее ярким примером дзёмонского памятника, на котором в качестве монументальных сооружений рассматриваются раковинные кучи, является Касори в преф. Тиба (рис. 5, 2 ). Здесь находится самая крупная раковинная куча в мире: ее площадь более 13,4 га, высота от 4 до 18 м. Она состоит из двух частей – северного кольца (диаметром до 130 м), датируемого средним дзёмоном, и южного полукольца (диаметром более 170 м), которое было сооружено в позднем дзёмоне.

В том же районе (Токийский залив) находятся еще несколько крупных раковинных куч кольцевой или подковообразной формы, относящихся к среднему – позднему дзёмону: Араясики (диаметр 150 м, высота до 19 м), Хориноути (ок. 200 м в диаметре), Таканэкидо (диаметр более 100 м, высота до 15 м) и др. Рост количества потребляемых морепродуктов в позднем и финальном дзёмоне, по мнению части археологов, связан не с демографической ситуацией, а с интенсификацией ритуальной дея-

100 м 0 100 м

-1121-1

Рис. 5. Земляная насыпь Тэрано Хигаси ( 1 ) и раковинная куча Касори (адаптировано по: [Kawashima, 2010]) ( 2 ).

тельности, регулярным проведением церемоний, сопровождавшихся пиршествами [Kawashima, 2010, p. 189–190]. Подтверждением этому служат многочисленные ритуальные предметы (глиняные фигурки догу , амулеты, изящно декорированная посуда) в материалах памятников.

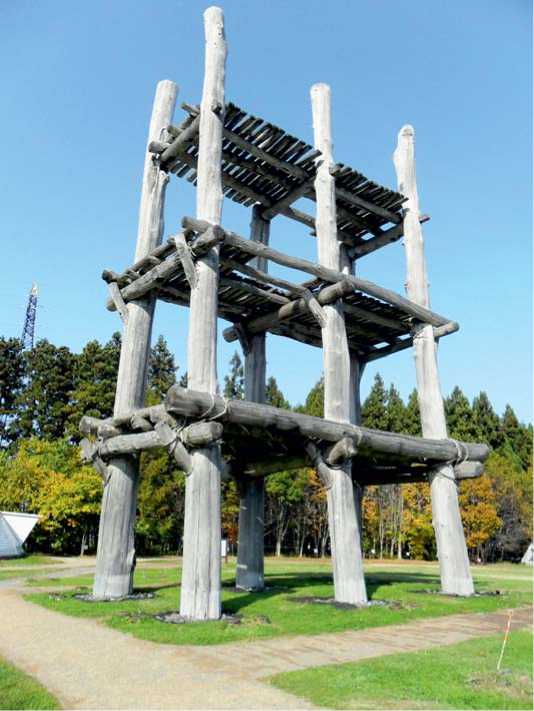

В крупном поселенческом комплексе Саннай Маруяма (5 050–3 900 л.н.), включающем более 700 жилищ, некрополь, земляные насыпи и несколько раковинных куч, зафиксирован уникальный по своей структуре и форме деревянный объект, предположительно астрономический комплекс. Это свайная конструкция на шести опорных столбах диаметром до 1 м, высотой ок. 20 м, с тремя ярусами платформ (рис. 6) [Habu, 2004, p. 110–118; Иванова, 2014]. Ситуация с памятником Саннай Маруяма не особенная, а скорее подтверждающая общую евразийскую тенденцию: мегалитам во многих случаях предшествовали конструкции из дерева. Наиболее известный пример – следы массивных деревянных конструкций на месте возведенного позже Стоунхенджа в Англии [Darvill et al., 2012; Lawson, 1997].

Рис. 6. Реконструкция ярусного сооружения, Саннай Маруяма (фото Д.А. Ивановой).

Заключение: в поисках истоков дзёмонской традиции монументальных сооружений

Как уже указывалось выше, наиболее ранние монументальные сооружения («каменные кольца», выкладки) на Японском архипелаге появились уже в начальном и раннем дзёмоне (8 000–6 500 л.н.). Истоки же этой традиции уходят корнями в еще большую древность – в поздний палеолит. Речь, в первую очередь, идет о самом важном элементе большинства монументальных комплексов – вертикально поставленном камне или столбе. Деревянные конструкции в силу плохой сохранности органических материалов в кислотных почвах проследить сложно, а находок из камня на сегодняшний день изве стно достаточно много. Наиболее ранние из них – обломки символических фигурок, оформленных на удлиненных гальках, со стоянок Иватэ, Масугата и Мусаси, датируемых 20–16 тыс. л.н. Некоторые японские исследователи полагают, что они могут быть еще древнее – 24–20 тыс. л.н. [Harunari, 1996].

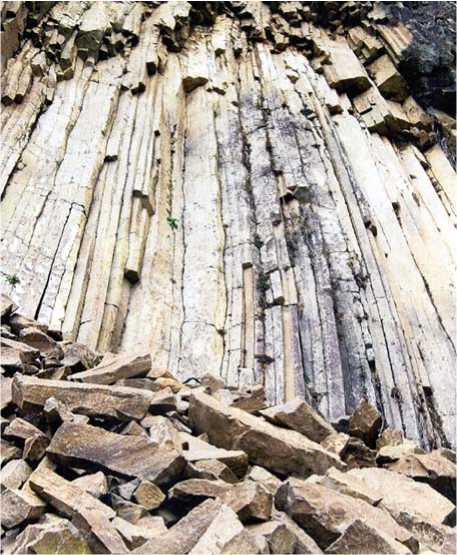

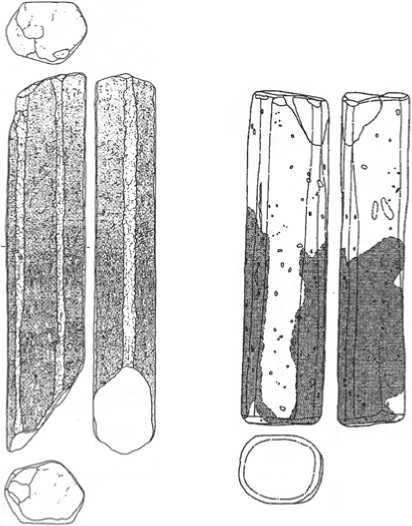

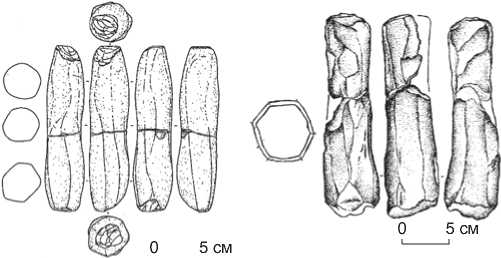

На о-ве Хонсю (префектуры Гумма, Сай-тама, Нагано, Ниигата), а также на Хоккайдо изве стны крупные естественные выходы столбчатых дацитов (рис. 7, 1 ). Природа фактически предлагала человеку готовые элементы для ритуальных комплексов и конструкций. Впервые использование фрагментов дацитовых столбчатых отдельностей с гексагональным сечением в качестве вертикальных символов отмечается на памятниках переходной от палеолита к дзёмону культуры мико сиба (13,5–11,5 тыс. л.н.) – Микосиба А, Карасава В [Mikoshiba Site…, 2008, р. 22–25; Табарев, 2011] (рис. 7, 2, 3 ). Традиция их использования продолжается в эпоху дзёмон, дацитовые шестигранники различной длины (от 5–10 до 100 см и более) зафиксированы в жилищных комплексах, могилах, в небольших скоплениях камней, входящих в состав кругов и выкладок [Дзё:мон дзин-но исигами..., 2010, с. 5-10 ; Сасаки Акира, 1989] (рис. 7, 4, 5 ).

Ранняя традиция вертикальных каменных символов присутствует не только на островах Японского архипелага, ее проявления отмечены и в финальном палеолите в прибрежной части Российского Дальнего Востока (15–12 тыс. л.н.). Об этом свидетельствуют комплексы с шестигранниками и бифасами на памятниках усти-новской культуры в Приморье. Описание первого из них появилось в 1997 г. [Dyakov, 1997]. Комплекс был зафиксирован на стоянке Усти-новка-4. Он состоял из семи бифасиальных изделий, выложенных на небольшой (0,3 × 0,3 м)

0 20 cм

0 20 cм

0 5 cм

5 cм

Рис. 7. Дацитовые шестигранники.

1 - природные выходы столбчатых дацитов с гексагональным сечением, преф. Гумма; 2 -Микосиба А; 3 - Карасава В; 4, 5 - Тама Нью Таун, поздний дзёмон.

а

Рис. 8. Комплексы с шестигранниками в финальном палеолите Приморья (прорисовки Ю.В. Табаревой). 1 - стоянка Суворово-4: а - общий вид комплекса, б - дацитовый шестигранник;

2 - Богополь-4.

б

площадке, и еще одного бифаса (самый крупный), вертикально установленного на небольшом возвышении в центре. В 1999 г. при раскопках памятника Суворо-во-4 в самой его высокой точке был найден обломок столбчатой отдельности дацито-порфира с гексагональным сечением длиной 24,5 см (рис. 8, 1 ). По сопровождающему данный комплекс углю получена дата 15 900 ± 120 л.н. (АА-36626). В 2002 г. на стоянке Богополь-4 был обнаружен комплекс с каменным шестигранником (длиной 39,8 см), сопровождаемым тремя округлыми гальками и двумя удлиненными обломками камней (рис. 8, 2 ). На глубине 11 см под ним найден бифасиальный нож [Крупянко, Табарев, 2001, с. 8–9; 2013; Табарев, 2011]. Природные выходы столбчатых дацитов с гексагональным сечением известны в Приморье, а также на Корейском полуострове, поэтому нет оснований говорить о каких-либо заимствованиях между регионами.

Таким образом, дзёмонская традиция монументальных сооружений – яркая визитная карточка целой эпохи в древней истории Японского архипелага. Эти эффектные памятники отражают сложную ритуальную практику охотников-собирателей-рыболовов, развивавшуюся на протяжении более 10 тыс. лет. Вместе с тем данный феномен является одним из элементов сложной мозаики мегалитических традиций, существовавших в древних культурах континентальной, прибрежной и островной частей Восточной и ЮгоВосточной Азии. Поиск и анализ аналогий, возможных связей этих традиций представляются исключительно интересной и полной неожиданных открытий исследовательской перспективой.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036). Авторы выражают искреннюю признательность профессору Йошитака Канома-та (Университет Тохоку, Япония) за возможность посетить археологические памятники в префектурах Аомори, Акита, Иватэ и графику Ю.В. Табаревой за подготовку иллюстративного материала к статье.

Список литературы Дзёмонская традиция монументальных сооружений на Японском архипелаге: истоки, особенности, распространение

- Акю: исэки хаккуцу тё:са гай-хо: Сё:ва 51-52 нэндо, Нагано-кэн Сува-гун Хара-мура (Краткий отчет о раскопках 1976-1977 гг. памятника Акю, село Хара, уезд Сува, префектура Нагано). - Мацумото: Нагано-кэн тю:о:до: исэки тё:са-кай тё:са-дан, 1978. - 47 с. (на яп. яз.).

- Акю:дзири исэки: Нагано-кэн бункадзай хаккуцу тё:са хо:коку-сё (Памятник Акюдзири: отчет об археологических раскопках Центра культурного наследия префектуры Нагано). - Тино: Тино-си кё:ику иинкай, 1993. - 260 с. (на яп. яз.).

- Васильевский Р.С. По следам древних культур Хоккайдо. - Новосибирск: Наука, 1981. - 174 с.

- Гнездилова И.С. «Кофун дзидай» - «эпоха курганов» Японии: история изучения методами археологии // Гуманитарные науки в Сибири. - 2015. - № 2. - С. 60-64.

- Дайкухара Ютака. Памятники Тэндзинбара и Номура, префектура Гумма // Дзё:мон рандо сукэ:пу (Пейзажи эпохи дзёмон). - Токио: UM Promotion, 2005. - С. 118-121 (на яп. яз.).