Екатеринодарский семипрестольный собор святой Екатерины - памятник архитектуры византийского стиля

Автор: Бондарь Виталий Вячеславович

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Памятники истории и культуры Юга России

Статья в выпуске: 3 (3), 2015 года.

Бесплатный доступ

в статье освещается история строительства Екатерининского семипрестольного кафедрального собора в г. Екатеринодаре (ныне Краснодаре) по проекту архитектора И. К. Мальгерба, анализируются архитектурно-художественные свойства храма в русле истории византийского стиля в России.

Семипрестольный собор святой екатерины, екатеринодар, кубань, архитектура, византийский стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/170174726

IDR: 170174726

Текст научной статьи Екатеринодарский семипрестольный собор святой Екатерины - памятник архитектуры византийского стиля

Возведение Екатерининского собора в г. Екатеринодаре, имевшее длительную предысторию, началось в мае 1898 г., когда строительная комиссия поручила городскому архитектору И.К. Мальгербу «взять на себя труд составить проект плана семипрестольного храма»[10, С. 87].

Творческая биография архитектора Мальгерба достаточно обстоятельно исследована известным краснодарским краеведом В. П. Бардадымом, по данным которого, в 1930-е годы авторитет И.К. Мальгерба помог предотвратить разрушение Свято-Екатерининского храма. [3, С. 60]

Иван (Иван-Августин) Клементьевич Мальгерб (Jean-Augustin Clemente de Malherbe) обучался в Санкт-Петербургском Институте гражданских инженеров, который с отличием окончил в 1889 г. До 1893 гг. служил в Одессе под началом архитектора А.О. Бернар-дацци помощником инженера, участвовал в разработке проекта и постройке здания купеческого собрания (ныне здание Одесской филармонии), в 1893 - 1896 гг. был городским архитектором Феодосии. В 1896 г. Иван Клементьевич переехал в Екатеринодар, где до 1903 гг. также занимал должность городского архитектора, а позже работал частным образом. Здесь Мальгерб выполнил проекты ворот городского сада, зданий Екатеринодар-ского общественного банка на Карасунской храмов в станицах Кубанской области, проведена реконструкция знаменитой Покровской церкви в Тамани, расширено здание

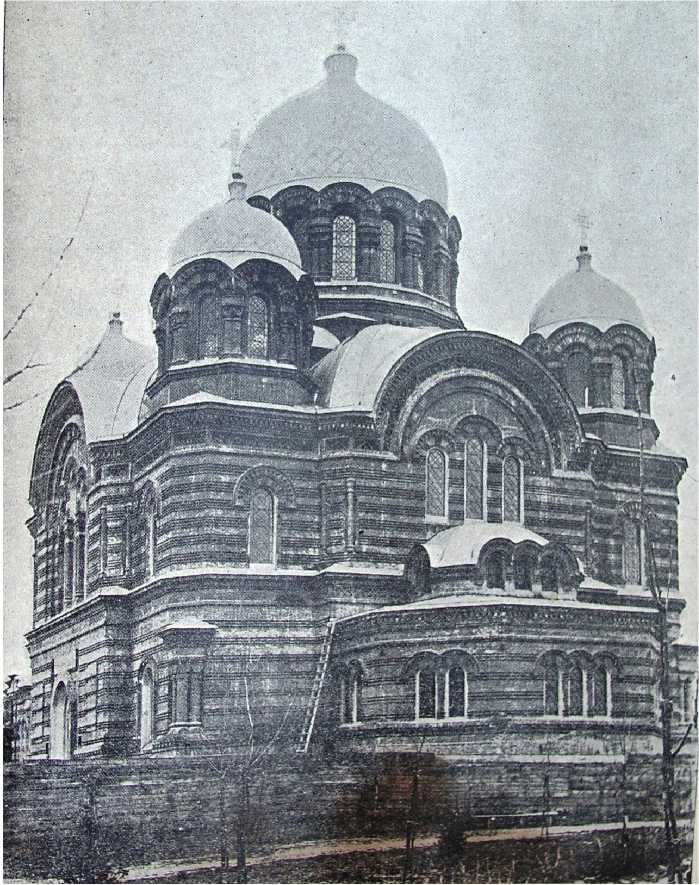

Строящийся Екатерининский собор.

Южный и восточный фасады. Фото 1912 г. [10, c. 85]

Епархиального женского училища в Екатерино-даре. В советское время И.К. Мальгерб служил на различных инженерных должностях, спроектировал несколько гражданских зданий, в марте 1935 г. был избран членом Союза советских архитекторов. Умер И.К. Мальгерб 24 января 1938 г. в Краснодаре, похоронен на Все-святском кладбище. [2, С. 211 - 214; 3, С. 54 - 60; 4, С. 94 - 120; 5, С. 197]

В июне 1899 года, когда проект храма был готов, екатеринодарский городской голова обратился к Архиепископу Ставропольскому и Ека-теринодарскому Агафодо-ру с ходатайством о разрешении на постройку семипрестольного храма. К этому времени было «окончательно решено древний храм на Екатерининской площади, посвященной Св. Екатерине, по имени Императрицы Екатерины II, основательницы города Екатеринодара, упразднить, а один из при- улице, Кубанского областного правления на Штабной, клуба Екатеринодарского Второго общественного собрания в Городском саду, Екатеринодарского коммерческого училища на Котляревской, доходного дома Армянского благотворительного общества на Красной, других зданий; ему же принадлежат проекты Свято-Екатерининского, Свято-Троицкого и Успенского храмов, постройкой которых, как и большинства спроектированных им зданий, он руководил. Известно также, что по проектам Мальгерба построено несколько делов нового храма посвятить имени Св. Великомученицы Екатерины и наименовать сооружаемый храм «Екатерининским Семипрестольным Храмом». Главный алтарь предполагалось посвятить Святой Великомученице Екатерине и Святому Благоверному Князю Александру Невскому, а остальные шесть приделов - святым, покровительствующим членам августейшей семьи: Святой Равноапостольной Марии Магдалины, Святителя Николая Мирликийского, Святого Великомученика Георгия, Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, Святой Пре- подобной Ксении и Святой Великой Княгини Ольги. [10, С. 87; 6, С. 211]

20 сентября 1899 г. Техническо-Строительный комитет при Управлении хозяйственной частью Святейшего Синода утвердил все представленные чертежи постройки храма, а 23 апреля 1900 г. собор был заложен [10, С. 87].

На протяжении нескольких лет строительство Свято-Екатерининского храма шло с большими перерывами, вызванными нехваткой средств. Как говорилось в книге «Семипрестольный храм Св. Екатерины в г. Екате-ринодаре», достаточно долго недостроенное здание в лесах «сиротливо возвышалось на площади». И лишь к началу 1909 г. «при последнем усилии и напряжении энергии отдельных лиц» [10, С. 88] возведение основного объема соборного здания было завершено.

В 1909 - 1911 гг. были устроены северный и южный приделы, иконостас, крыльца, лестницы, двери, произведена частичная роспись интерьера. В 1912 г. были оштукатурены свободные от росписи стены и потолки храма, остеклены окна; тогда же купола получили железобетонные перекрытия, были устроены обрешетка и покрытие куполов и крыши, после чего на главы были подняты кресты; тогда же в помещении были устроены вентиляция и отопление.

В нижней части собора была оборудована усыпальница: пол в ней был выложен плиткой, стены расписаны, устроен вход с южной стороны.

В изданной в 1913 г. Екатеринодарской городской управой книге «Семипрестольный храм Св. Екатерины в Екатеринодаре» было отмечено особое значение сооружаемого собора как «памятника выдающегося исторического события», обосновывалась потребность города, значительно разросшегося в конце XIX - начале XX столетий, в большом храме (особенно - для неказачьей части его населения) и выражалась надежда на то, что «задуманный в больших размерах и с подобающим особенным великолепием» храм «явится одним из наилучших украшений города Екатеринодара и послужит гордостью всего населения.... » [10, С. 89-90].

23 марта 1914 г. «преосвященным Иоанном, епископом Ейским, в сослужении многочисленного сонма городского духовенства торжественно освящен был главный придел Екатерининского храма» [8].

В архитектурном отношении екатери-нодарский Семипрестольный собор Во имя Святой Екатерины представляет собой реплику Вознесенского собора в Новочеркасске, построенного по проекту донского архитектора академика А.А. Ященко, но не слепым копированием, а развитием творческого замысла и основных идей византийского стиля применительно к конкретной пространственной ситуации. Екатерининская площадь, окруженная одно-двухэтажной застройкой, была значительно меньше площади Ермака, где располагался донской Вознесенский собор, на тот момент третий по величине (после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Петербурге) храм в Российской империи.

Примечательно, что наиболее крупные известные храмы, возведенные в честь чудесного избавления августейшей семьи от гибели при крушении царского поезда в 1888 г., были решены в приемах византийского стиля - храм Христа Спасителя в Борках (архитектор Р.Р. Марфельд, 1894 г.), Богоявленский собор на Гутуевском острове в Петербурге (реплика проекта Марфельда, архитектор В.А. Косяков, 1899 г.).

И.К. Мальгерб переработал проект А.А. Ященко, пропорционально уменьшив размеры храма (для сравнения: высота Вознесенского собора - 74.7 м, Екатерининского - 56.37 м) [1], несколько усложнив пространственную структуру и добавив новые композиционные и пластические элементы. Он же произвел инженерные расчеты и рассчитал смету строительства.

Уменьшение габаритов храмового здания по сравнению с прототипом было обусловлено пространственными характеристиками места, где предполагалось возведение собора. Вознесенский собор в Новочеркасске строился в центре огромной площади Ермака, имеющей господствующее по высоте положение в пространстве города. Екатеринодарская же Екатерининская площадь занимала один из множества равноценных по размерам кварталов центральной части города, а окружающая ее застройка была одно-двухэтажной; очевидно, И.К. Мальгерб старался сделать новый храм одновременно грандиозным и гармоничным, соразмерным пространственному контексту.

Композиционно собор решен в формах византийских и древнерусских крестовых храмов, имеющих в основе «освященное пя-тиглавие». Крест совмещен с четвериком, на образованных таким путем угловых объемах, занимающих внутренние углы креста, помещаются четыре главы, на средокрестьи - центральная глава. Алтарная часть обозначена двухъярусной апсидой, завершенной конхой. Торцы креста главного объема проявлены на северном, южном и восточном фасадах арками. Над притвором устроена трехъярусная колокольня, имеющая в нижнем ярусе северный и южный приделы, завершенные пониженными сферическими куполами. Барабаны угловых глав и колокольни восьмигранные, с проемами, решенными в виде арок, опирающихся на колонны с капителями. Большой центральный барабан решен в виде опоясывающей аркады из 16 арок. На барабанах помещаются высокие сферические шлемовидные купола с раструбами в верхней части.

Сужение колокольни между вторым и третьих ярусом перекрыто северной и южной конхами. Мы предполагаем, такое решение срединной части колокольни, воспроизводящее формы трехдольного казачьего храма - восьмерик на четверике и боковые крылья - дань уважения предшественнице собора - деревянной трехдольной Екатерининской церкви, представлявшей собой замечательное произведение украинского барокко. В прототипе семипрестольного собора - Вознесенском соборе Новочеркасска - эта часть храма решена иначе.

Нижний ярус собора по всему периметру отделяется карнизным поясом. Торцовые арки креста основного объема и лицевая (западная) плоскость колокольни на уровне второго яруса имеют оконные проемы в виде тройных арок, опирающихся на колонки с кубическими капителями. По одному полуциркульному окну имеют плоскости углов четверика.

На плоскости нижнего яруса колокольни помещается портал, решенный в виде арки. Меньший портал оформляет южный вход в храм. Оконные проемы располагаются на обоих ярусах апсиды, на северном и южном фасадах, на стенах приделов. Пластикой кир- пичной кладки решен декор экстерьера: горизонтальные тяги по плоскостям всех фасадов, дентикулы в архивольтах оконных проемов и фризах, треугольный и кольцевой геометрический орнамент во фризах, кресты «греческой», «латинской» и «православной» форм на плоскостях объема колокольни. [7, С. 275]

На момент постройки Екатерининский собор, рассчитанный на 4 тысячи одновременно молящихся, был крупнейшим храмом Кубанской области.

По замыслу И.К. Мальгерба, купола Екатерининского собора, в отличие от куполов Вознесенского в Новочеркасске, изначально гладких и вызолоченных, предполагалось украсить рельефным цветным орнаментом, причем различных мотивов для разных куполов. [9, Л. 9] Предположительно, на эту мысль архитектора могло навести оформление куполов храма Христа Спасителя в Борках и(или) другого значительного произ-

Вид на Екатерининский собор с запада. Фото 1989 г. Из архива Екатерининского кафедрального собора.

ведения византийского стиля. По каким-то причинам, наиболее вероятно - из-за недостатка средств, эта часть проекта Мальгерба не была реализована, и купола получили простое покрытие.

Фасады храма ни изначально, ни исторически никакого покрытия не имели, что обусловило преимущественно краснокирпичное колористическое оформление экстерьера и существующее уже столетие неофициальное наименование - «Красный собор». Пластическая же выразительность фасадов достигнута приемами кирпичной кладки: все декоративные элементы, как имеющие тектоническое значение, так и выполняющие функции какого-либо символа или фрагмента декора, не выделяются ни материалом, ни фактурой; при этом отдельные пластические детали акцентированы колористическими приемами.

За время существования облик соборного здания претерпел некоторые изменения, связанные с утратами отдельных элементов. Большей частью эти утраты восполнены в ходе реставрационных мероприятий последних лет.

Список литературы Екатеринодарский семипрестольный собор святой Екатерины - памятник архитектуры византийского стиля

- 1. Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Научно-проектная документация. Памятник архитектуры «Екатерининский кафедральный собор с интерьерами, 1900-1914 г.г., архит. И.К. Мальгерб» по ул. Коммунаров, 52 в г. Краснодаре. Т. 1 Кн. 1. Архитектурные исследования и обмерные чертежи фасадов. Научно-проектная мастерская. «Памятники Кубани». Краснодар, 2010.

- Бардадым В.П. Архитектура Екатеринодара. Краснодар, 2009.

- Бардадым В.В. Зодчие Екатеринодара. Краснодар, 1995.

- Бардадым В.П. Зодчие Кубани. Краснодар, 2011.

- Бардадым В.П. Радетели земли кубанской: (О выдающихся людях Кубани). Краснодар, 1998.

- Бардадым В.П. Семипрестольный храм // Его же. Архитектура Екатеринодара. Краснодар, 2009.

- Бондарь В.В. Храмовая архитектура Кубани и Черноморья (конец XVIII - начало XX в.) // Дело мира и любви: Очерки истории и культуры православия на Кубани / Под ред. О.В. Матвеева. Краснодар, 2009.

- Кубанские областные ведомости. 1914. 27 марта.

- Российский государственный исторический архив (РГИА). Фонд 835. Опись 1. Дело 899.

- Семипрестольный храм Св. Екатерины в г. Екатеринодаре. Екатеринодар, б/г.