Еще одно святилище (?) близ поселения Полянка

Автор: Масленников А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2020-2021 гг. на вершине скалистой гряды в нескольких десятках метров к юго-востоку от основного раскопа на поселении Полянка (I в. до н. э.) была исследована обособленная прямоугольная каменная постройка, ориентированная стенами по сторонам света, с прилегавшей к ней с севера большой качественной вымосткой. Размеры ее - 6,4 х 4,6 м. Интерьер включал в себя в юго-восточном углу сегментовидное возвышение (алтарь?), некое подобие ларя, составленного из плоских обгорелых частично плит, и участок каменной вымостки - пола. Находки в массе своей малоинформативны и немногочисленны. Лишь вотивный красноглиняный двуручный горшочек и лепная рюмкообразная курильница, а также само необычное расположение и вход на восток могут, хотя бы отчасти, свидетельствовать в пользу сакрального предназначения данного строения, расположенного, кстати, вблизи ранее здесь раскопанных, указанное назначение которых не вызывает сомнений. Впрочем, и к жилым домам его отнести сложно. Датировка постройки, скорее всего, вторая половина III - II в. до н. э.

Сельская территория античного боспора, крымское приазовье, строительные остатки, святилища, хронология, интерпретация

Короткий адрес: https://sciup.org/143180019

IDR: 143180019 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.111-123

Текст научной статьи Еще одно святилище (?) близ поселения Полянка

Рис. 1. Поселение Полянка. Вид сверху. В красном кружке – раскоп «Гряда»

Итак, наличие разновременных сакральных памятников на или вблизи поселенческих структур на сельской территории Европейского Боспора факт, можно сказать, бесспорный ( Масленников , 2007). Известны таковые и в связи с поселением Полянка, весьма продолжительное время исследуемым Восточно-Крымской экспедицией ИА РАН. Причем как внутри его застройки, так и вне ее. В последнем случае мы имеем в виду вершину довольно узкой, протяженной скалистой гряды, ограничивающей естественную котловину с поселением от соседней с востока бухты (рис. 1). На самой верхней точке ее лет десять назад были раскопаны остатки строения, которое вкупе с находками (в том числе два маленьких фрагмента надписи на мраморной плитке, что само по себе исключительная редкость) было истолковано как «святилище на вершине» ( Кузина, Масленников , 2011. С. 228–247). На этой же гряде, но ниже и севернее, позже были открыты «развалины», хотя и менее выразительные, но также, предположительно, сакрального содержания ( Кузина, Масленников , 2015. С. 213–225).

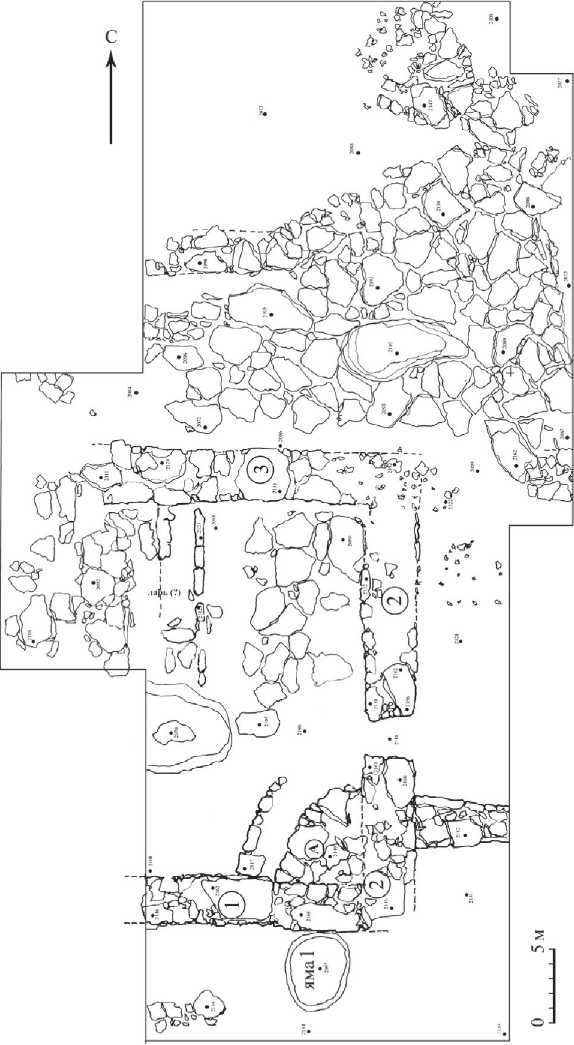

Вновь выявленная постройка располагалась как бы между только что упомянутых, примерно в 40 м к юго-востоку от границы распространения культурного слоя и застройки самого поселения. Место это привлекло внимание благодаря заплывшему грабительскому шурфу, в борту которого торчали камни какой-то стены. Раскопками (в 2020–2021 гг.) на общей площади около 100 кв. м было открыто некое строение с прилегавшей с севера солидной вымосткой (рис. 2; 3). Должно отметить, что в остальном (кроме шурфа) дневная поверхность здесь

Рис. 2. Раскоп «Гряда». Общий вид сверху была ровной, ненарушенной, задернованной, с общим уклоном к северо-западу. В некоторых местах в слое дерна было встречено довольно много мелких и средних камней, несколько невыразительных обломков красноглиняной посуды и стенок амфор, а также фрагменты блюда (?) светло-розовой плотной глины с поливным покрытием, явно позднесредневекового времени. Стратиграфия культурных напластований мощностью не более 0,6 м довольно простая и однородная: гумусный «горизонт» (темно-серый, сухой, умеренно рыхлый и рыхлый грунт, местами с включением мелких и отчасти средних камней) толщиной до 0,3 м сменялся повсеместно слоем светло-коричневого, сухого, умеренно рыхлого мелкозернистого грунта (супеси) толщиной также не более 0,3 м. Наконец, над материком (скала, предскальный плотный щебень или вымостка), но не везде, фиксировался светло-серый, сухой, слегка золистый, рыхлый грунт (0,01–0,04 м). Разумеется, местами (яма, заполнение помещения – в основном желто-коричневый сухой грунт) характеристика напластований отличалась.

Находок в упомянутых слоях немного, и в массе своей они характеризуются довольно сильной измельченностью и заизвесткованностью. В подавляющем большинстве это стенки амфор эллинистического времени (в порядке убывания): Синопы, Родоса, разных оттенков красно-, розово- и коричневоглиняных, изредка – светлоглиняных. Среди немногих профильных обломков (в том числе несколько ручек с остатками клейм – см. ниже) доминирует Синопа (рис. 6: 3, 4, 6 ). Существенно реже - обломки простой красноглиняной тонкостенной посуды (кувшины, чашки, рыбные блюда), лепных горшков и мисок. Единичны фрагменты черно- и буролаковых сосудов (канфары, чашки, тарелки) и лу-териев синопской глины. Кости животных, что примечательно, также очень редки.

Рис. 3. Раскоп «Гряда». План

Открытые строительные остатки имели в целом среднюю сохранность. Прежде всего это некое почти квадратное помещение, ориентированное стенами по сторонам света (рис. 3). О точных размерах его судить сложно, поскольку западная стена не сохранилась вовсе, да и две, состыкованные с ней, – не полностью. Во всяком случае, площадь его была никак не меньше 6,4 × 4,6 м.

Стена № 1 (южная) (рис. 3). Уцелела в длину (запад – восток) на 3 м из первоначальных – не менее чем 4 м. Ширина ее – 0,62 м, сохранившаяся высота – 0,28–0,5 м. Почти повсеместно это один-два ряда иррегулярной, двухсторонней (двухрядной), трехслойной кладки на растворе светлой глины. Камни средние, мелкие и относительно крупные. Самый большой (0,84 × 0,6 × 0,28–032 м) занимал всю ширину кладки. Фасы относительно ровные и вертикальные. Щели между камнями – в пределах 0,02–0,04 м и частично заложены крупным щебнем. Цоколь отдельно не выделяется. Верхние камни лежали на глубине в среднем 0,25–0,35 м. Камни основания – ровно, с небольшим общим уклоном к западу, на довольно плотном слое серого грунта (погребенная почва?) с крупной известняковой крошкой и мелким щебнем или непосредственно на материке (щебень, скала). Часть этой искусственной «платформы» сохранилась на месте угла стен 1 и 2.

Стена № 2 (восточная) (рис. 3). Кладка уцелела короткими отрезками при изначальной длине по внешнему фасу около 6,2 м. Ширина ее – 0,66–0,68 м, максимально сохранившаяся высота – 0,4 м (один ряд кладки, аналогичной стене № 1). Камни средние и мелкие. Самые крупные (0,71 × 0,44 × 32 и 0,7 × 0,35 × 0,42 м) фланкировали снаружи проход в стене шириной всего 0,52–0,7 м (уже изнутри). Проход этот, впрочем, располагался даже не по центру, а ближе к южному углу стены (в 2,25 м). При этом упомянутые только что камни торца прохода были как бы специально «скруглены» по углам (рис. 2; 3). На прочих участках от этой стены уцелели лишь отдельные небольшие камни внешнего нижнего ряда кладки либо вообще только щебенистая подсыпка или отчасти выровненный участок материковой скалы. Фасы там, где они «имели место», тем не менее ровные и вертикальные. Верхние камни лежали на глубине 0,3–0,44 м от современной дневной поверхности. Уровень основания стены примерно горизонтальный. Отметка «пола» в проходе – чуть ниже. (Он – проход – находился немного ниже основания нижних торцовых камней, но несколько выше (не более 0,1 м) пола самого помещения.) Впрочем, сам порог никак не был оформлен камнями.

Стена № 3 (северная) (рис. 3) прослежена в направлении: запад – восток на 3,4 м (по внутреннему фасу) и 3 м (по внешнему). Первоначальная же длина ее была не меньше 4,6–5 м. Иными словами, северо-восточный угол стены не сохранился, но реконструируем, а вот продолжение ее к западу вообще неопределенно. Ширина стены – около 0,7 м, сохранившаяся максимальная высота – 0,32 м (один-два ряда). Кладка иррегулярная, близкая по характеру и использованному материалу стене № 1, но, скорее, двухслойная. Камни – средние и крупные – уложены с заметными зазорами. Мелкие – использованы только в качестве «опорных» у основания стены, и то не везде. Фасы ровные и вертикальные. Верхние камни лежали на глубине 0,3–0,35 м. Уровень основания стены нельзя признать везде ровным и тем более горизонтальным. Местами грунтовая «подушка» (особенно в области северного фаса) весьма высока (до 0,15 м), хотя рядом же явно была использована плотная трамбовка из щебня, но ее горизонт почему-то ниже. Характер сочленения описанных стен неясен, но, скорее всего, это «переплет».

В северной части предполагаемого местоположения западной стены (на площади 2,5 × 2 м) зачищено большое беспорядочное скопление камней, в том числе довольно крупных (рис. 3). Некоторые из них образуют некое подобие ряда и лежат примерно в одном горизонте. Стена эта была разрушена еще в древности.

Зато была зафиксирована еще одна стена (№ 4) (рис. 3). Ее выявленная длина – 1,3 м. Она пристроена с востока перпендикулярно и «впритык» к стене № 2 в полуметре к югу от вышеописанного прохода и «уходит» в соответствующий борт раскопа. Ее сохранившаяся высота – 0,15–0,4 м (больше у стены № 2). Ширина от 0,7 м у стены № 2 до 0,4 м у борта раскопа. Кладка двухрядная, трехслойная, иррегулярная из довольно больших, поставленных плоской и самой высокой стороной наружу, «на ребро» (0,42 × 0,46 × 0,36 м и 0,59 × 0,4 × 0,41 м) и мелких необработанных камней. Щели невелики, фасы ровные и вертикальные. Под камнями северного фаса отчетливо прослеживается цоколь – горизонтальная выкладка из мелких камней. Верхние камни находились на глубине 0,04–0,24 м. Основание – на материковой скале или предскаль-ном щебне. Назначение стены неясно.

Теперь обратимся к характеристике заполнения и интерьера данного помещения (рис. 3; 4).

Рис. 4. Раскоп «Гряда». «Святилище». Вид с севера

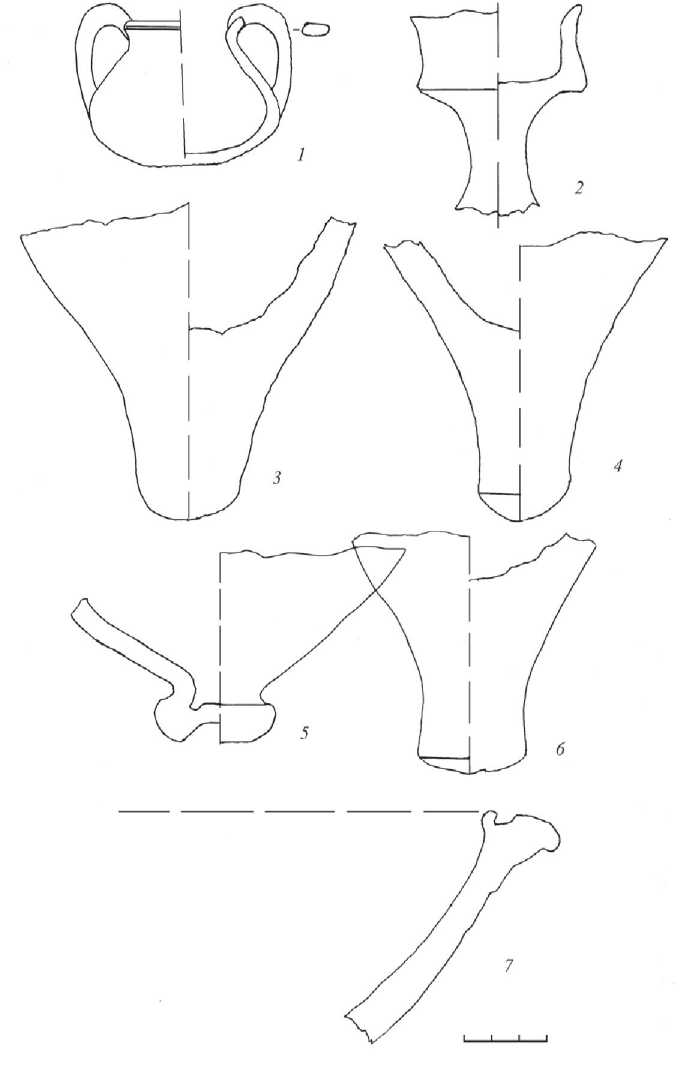

« Горизонт » 1. В целом это сухой серый, слегка золистый, достаточно рыхлый грунт с мелкими и средними камнями. В северо-восточном углу – сплошной завал камней в желтоватом грунте. Толщина этого слоя – около 0,2–0,25 м. Среди немногочисленных находок (в основном стенки синопских амфор) отметим целый миниатюрный красноглиняный двуручный горшочек (рис. 6: 1 ).

« Горизонт » 2. В основном – светло-желто-коричневый глинистый сухой, местами как бы пепельный, рыхлый грунт с мелкими и средними камнями. Толщина слоя – около 0,25 м. Находки также главным образом – стенки амфор синопской, реже иной глины и лепных сосудов. Встречены куски печины.

Полом помещения являлось, прежде всего, вымощенное пространство (3 × 1,5 м) в его северо-восточной и отчасти центральной части (рис. 2–4). Плоские камни, в основном среднего размера (0,52 × 0,42 × 0,18; 0,4 × 0,38 × 0,16 м и т. п.), были уложены относительно ровно, плотно (зазоры не более 0,05–0,1 м) и почти горизонтально. Местами (к востоку от «ларя») поверхность камней была покрыта тонким слоем пепельно-серого грунта и даже сажей. В северо-западном углу он был рыжего цвета. На остальной площади помещения пол представлял собой более или менее плотный и ровный «горизонт» глинистого, коричнево-серого грунта, светло-желто-коричневой плотной супеси (в западной части по центру) и серого, несколько более рыхлого (в южной части) грунта. Находки с зачистки пола следующие: часть горла амфоры неизвестного центра, два фрагмента обгорелой ручки амфоры Синопы: (1 – с клеймом), ножка синопской амфоры (рис. 6: 4 ), кусок солена красной глины, венчик красноглиняного чернолакового кубка (?), несколько стенок синопской амфоры, лепных (в том числе тёмнолощеного) сосудов и два куска печины.

Юго-восточный угол помещения (в углу стен № 1 и 2) занимало сегментовидное возвышение («алтарь»?), сделанное из средних и мелких камней, самые крупные и плоские из которых (0,62 × 0,42 × 0,48; 0,44 × 0,42 × 0,39 м и т. п.) образовывали ее внешний «ряд» (рис. 2–4). Радиус этого сооружения – 1,2 м (на юге) и 1,3 м (на востоке). Средняя высота над уровнем сопредельного пространства (пола) – 0,38–0,42 м. Внешние камни при этом как бы стояли не на нем, а на грунте выше. Поверхность этой конструкции, т. е. пространство от сопредельных стен до крайних камней, была плотно забита мелкими и средними камнями в серо-коричневом грунте (верхние лежали на глубине около 0,35–0,42 м). При этом она была относительно ровная и почти горизонтальная. Снаружи, на расстоянии в среднем 0,54–0,6 м от ее внешнего края, это возвышение (кроме северной части) окружало некое подобие загородки из ряда поставленных на ребро небольших и средних камней. Длина ее около 1,45 м, толщина от 0,14 до 0,3 м. Высота – не более 0,15–0,18 м. Основание, опять-таки, находилось немного выше уровня прилегающего пола, также на грунте. Ширина образованного этими конструкциями пространства – в среднем 0,4 м. Оно доверху, а отчасти (на севере) только вблизи с «алтарем», было заполнено рыхлым светлосерым золистым грунтом, в котором найдены сильно фрагментированная лепная «рюмка» (светильник, фемиатерий?) (рис. 6: 2 ) и венчики лепного горшка.

В северо-западном углу помещения расчищена еще одна деталь интерьера (печь, ларь?). Она представляла собой два параллельных (на расстоянии 0,33–0,38 м друг от друга) ряда плоских (толщиной 0,08–0,12/0,14 м) средних по размерам (0,44 × 0,3–0,34; 0,28 × 0,29 и т. п.) известняковых камней, поставленных на ребро впритык или с зазором от 0,1 до 1,1 м (рис. 2–4). Общая длина этого «ларя» с севера на юг – 2,4 м (восточная стенка) и 2,2 м (западная). Фактически данная конструкция была пристроена перпендикулярно к стене № 3. Почти все «основные» камни/плиты были немного наклонены вовнутрь «ларя». Одна из них (в южной части, в 0,6 м от края) стояла поперек, как бы отгораживая некое пространство. Верх плит лежал на глубине примерно 0,35–0,47 м. Уровень их основания (пол или под?) одинаковый: ровный слой сильно обожженного глинистого грунта. Почти все камни, особенно плоские, были с обеих сторон сильно обожжены. Но остатков обмазки, т. е. кусков печины, подчеркнем, тут найдено не было. Об обгорелом или насыщенном золой и пеплом грунте (участках пола) рядом с «ларем» выше только что писалось. Заполнение «ларя» – светло-желтая сухая слежавшаяся супесь с отдельными мелкими камнями, щебнем и раковинами мидий. Находки: край с ручкой и стенка лутерия синопской глины (рис. 6: 7) и слегка обгорелый фрагмент ручки синопской амфоры с клеймом. Подлинное назначение данной конструкции неясно.

Непосредственно за стеной № 1, несколько ближе к ее углу со стеной № 2, на уровне материка (на глубине 0,7–0,74 м) было выявлено овальное в плане (1,1 × 0,9) вытянутое с юга на север пятно светло-желтой супеси (яма № 1, рис. 3). Стенки ямы плавно сужались к относительно ровному дну. Глубина – 0,35 м. Заполнение – однородный желтовато-оранжевый песок, заметно более плотный (слежавшийся) ко дну; в нем найдены три стенки синопской амфоры.

Западнее ямы, несколько в стороне от стены № 1, над материком было расчищено небольшое по площади (0,35 × 0,8 м) скопление плоских камней (0, 31 × 0,27 × 0,12 м и меньше), уложенных достаточно плотно (южная «вы-мостка») (рис. 3). Поверхность ее ровная, практически горизонтальная.

Другая вымостка была раскопана к северу от стены № 3 (рис. 2; 3; 5). Ее протяженность с востока на запад почти 6 м; с севера на юг – 1,5/2 – 4/4,5 м (шире на востоке, где она частично была разрушена поздней ямой-воронкой). При этом вымощенное пространство не примыкало непосредственно к основанию упомянутой стены (зазор составлял 0,23–0,26 м). Вымостка эта была весьма качественной, сложенной в основном из средних и достаточно больших (0,84 × 0,46 × 0,22 м и т. п.) плоских камней, лежавших в массе своей довольно плотно (зазоры от 0,01–0,03 до 0,15 м). Поверхность ее относительно ровная (заметно выступают лишь отдельные самые большие камни), близкая к горизонтальной, не носила следов сильной «изношенности». Плиты были уложены по большей части на плотный предматериковый щебенистый грунт. На востоке же это, скорее, рыхлый золистый грунт или глина и скала. Такой же грунт перекрывал здесь и плиты тонким, но заметным слоем. Находки при зачистке вымостки немногочисленны и маловыразительны: два венчика, две ручки (одна с клеймом), две ножки амфор синопской глины, около трех десятков стенок амфор (в основном того же центра), несколько фрагментов красноглиняного кувшина и стенок лепных сосудов, венчик и часть ручки черно-буролакового канфара коричневой глины, край красноглиняной буролаковой чашки, край красноглиняной миски, обгорелый край лутерия синопской глины, край светло-красноглиняной краснолаковой «мегарской» чашки, две маленькие косточки животного. Не исключено,

Рис. 5. Раскоп «Гряда». Большая вымостка. Вид с юга что с северо-запада и севера все это вымощенное пространство было как-то ограничено невыразительной стенкой/загородкой. Во всяком случае, скопление плотно уложенных средних и небольших камней тут прослежено. Ширина этой загородки – 0,44–0,56 м при сохранившейся высоте всего 0,1–0,21 м и общей протяженности не менее трех метров. Еще один достаточно плотный, но короткий развал камней и выход скалы были расчищены в восточной части исследованной площади. (Может быть, это было продолжение стены № 3?)

Таким образом, на скалистой вершине было раскопано некое обособленное строение, состоявшее из одного помещения (дом? святилище?). Такое расположение постройки, наличие «алтаря», весьма узкого входа с востока1, находка лепного, характерного для этого времени и местных святилищ светильника-курильницы (фемиатерия), практически полное отсутствие костей животных позволяют осторожно предположить его скорее сакральное, нежели жилое предназначение. Но только предположить. Ведь здесь нет столь характерных для приазовских святилищ находок: терракотовых статуэток, вотивной посуды (кроме упомянутого горшочка), скопления раковин морского гребешка. Сегментовидное возвышение из камней зафиксировано и в нескольких помещениях собственно поселения Полянка, а равно и на ряде других памятников Крымского

Рис. 6. Раскоп «Гряда». Находки

Приазовья начиная с эпохи эллинизма. Истинное назначение их неясно. Ларь-печь (?) также добавляет сомнений.

Немногим проще вопрос хронологии. Амфорный бой, естественно, преобладает над прочими находками. Среди обломков – несколько профильных, в частности ножки, почти все синопской тары. Но все это, что называется, ни о чем (толще – пораньше, тоньше – попозже…). В любом случае – IV–III, может быть, и II в. до н. э. Точнее сказать никто не возьмется. Есть еще одна ножка амфоры плотной темно-красной глины, центр производства которой неясен (рис. 6: 5 ). Синопские амфорные клейма датируются следующим образом: 280–260 гг. до н. э., 40-е гг. ΙΙΙ в. до н. э. и 242–223 гг. до н. э. (два экз . )2 . Фрагмент «ме-гарской» чашки, как и вообще их массовый импорт в этот регион, может быть отнесен к середине – второй половине II в. до н. э. Лепной фемиатерий повторяет форму красноглиняных, изредка даже покрытых черным лаком, изделий, встречающихся на городских и сельских памятниках Крыма (и не только) позднеклассического и эллинистического времени ( Зайцева , 1997. С. 38-45; Масленников , 2002. С. 174. Рис. 15: в ; Егорова , 2009. С. 172–173, 246. Рис. 48. № 725– 729). Прочая черно-буролаковая посуда столь малочисленна и фрагментарна, что мало что уточняет в этом плане. Пожалуй, лишь несколько обломков тулова чернолакового канфара с остатками росписи в стиле «Западного склона» можно принять в расчет: не ранее середины III в. до н. э., а скорее – даже позднее (см.: Егорова , 2009. С. 19). Целый красноглиняный горшочек вполне вписывается в круг вотивных или косметических изделий того же периода. Одноручные аналогии попадаются довольно часто. Двуручные – редкость. В своде соответствующих находок с афинской агоры очень схожее изделие, но опять-таки одноручное, датируется по контексту 325–275 гг. до н. э. ( Rotroff , 1997. Pl. 61. № 556. P. 303). Отдельные стенки светлоглиняных амфор происходят из верхнего «горизонта» слоя и, собственно, не имеют отношения к рассматриваемому памятнику. Впрочем, строго говоря, это же касается и почти всего только что перечисленного. Ведь за исключением лепной курильницы и, может быть, все того же горшочка, это предметы случайные, «слойный мусор», а не бытовые или сакральные артефакты, найденные in situ . В общем, приблизительное время бытования данного объекта, скорее всего, укладывается между серединой ΙΙΙ в. до н. э. и каким-то периодом не позднее конца ΙΙ в. до н. э. Для более точной датировки оснований недостаточно. Попутно напомним, что хронология самого поселения Полянка иная: рубеж первой-второй – середина последней четверти Ι в. до н. э. Следовательно, рассмотренный объект, как и соседние с ним, использовался обитателями более раннего, оставившего довольно мощный зольно-мусорный сброс (зольник) городища, судьба которого остается загадочной. Новое население, судя по всему, ими (сакральными объектами) не пользовалось, но и не разрушало окончательно, что само по себе тоже примечательно в плане все той же религиозной практики, точнее – преемственности соответствующих традиций. Но это уже тема особого рассмотрения.

Итак, с учетом вышеприведенных исследований и находок в том же районе, видимо, можно говорить о существовании на гряде своего рода теменоса поселения, непосредственно предшествовавшего соседнему с ним городищу Полянка.

Список литературы Еще одно святилище (?) близ поселения Полянка

- Егорова Т. В., 2009. Чернолаковая керамика IV-II вв. до н. э. с памятников Северо-Западного Крыма. М.: МГУ. 253 с.

- Зайцева К. И., 1997. Культовые чаши V-I вв. до н. э. из Северного Причерноморья // Труды ГЭ. Т. XXVIII. СПб. С. 38-45.

- Кузина Н. В., Масленников А. А., 2011. Античное святилище на вершине вблизи поселения Полянка // ДБ. Т. 15. М.: ИА РАН. С. 228-247.

- Кузина Н. В., Масленников А. А., 2015. Новое святилище на холме вблизи поселения Полянка // ДБ. Т. 19. М.: ИА РАН. С. 213-225.

- Масленников А. А., 2002. Традиционные алтари с памятников хоры Европейского Боспора // ДБ. Т. 5. М.: ИА РАН. С. 171-191.

- Масленников А. А., 2007. Сельские святилища Европейского Боспора. М.; Тула: Гриф и К. 562 с.

- Rotroff S., 1997. Hellenistic Pottery. Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material. Princeton: American School of Classical Studies at Athens. 2 vols. (The Athenian Agora; vol. XXIX.).