Естественнонаучное образование в формировании элементов эколого-правовой компетентности у студентов вуза

Автор: Игнатов Сергей Борисович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 8, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается роль естественнонаучного образования в формировании таких ключевых составляющих эколого-правовой компетентности, как экоцентрическое мировоззрение, эколого-правовая грамотность, эколого-правовое мышление, экологические ценности, социальноличностные качества, присущие экологически культурной личности. Предложена и реализована в педагогической практике система методических средств их развития. Представлены количественные результаты диагностических исследований, выявлены трудности, противоречия и факторы образовательного процесса.

Естественнонаучное образование, методические средства, система, эколого-правовая компетентность, модуль экокультурной направленности, курс "современная научная картина мира", мировоззренческие вопросы, экологический императив, экологически культурная личность

Короткий адрес: https://sciup.org/14938333

IDR: 14938333 | УДК: 37.01

Текст научной статьи Естественнонаучное образование в формировании элементов эколого-правовой компетентности у студентов вуза

Воспитание поколения граждан, способных осуществлять идеи устойчивого развития, является одним из инновационных направлений современного образования [1]. Важнейшая составляющая культуры устойчивого развития - эколого-правовая компетентность (ЭПК), которая выступает регулятивом поведения и деятельности человека в природной среде. К числу ее ключевых элементов относятся: экоцентрическое мировоззрение и экологическое сознание, эколого-правовая грамотность и эколого-правовое мышление, экологические ценности и экологическая ответственность и другие качества, присущие экологически культурной личности. Базой для их формирования является естествознание, которое раскрывает закономерности развития биосферы и определяет границы дозволенности деятельности человека в природных средах. В силу этого оно выступает одним из теоретических оснований ЭПК, а естественнонаучное образование - одним из средств ее формирования. Однако в сложившейся на сегодня образовательной практике возможности естественнонаучного образования в формировании элементов ЭПК используются недостаточно.

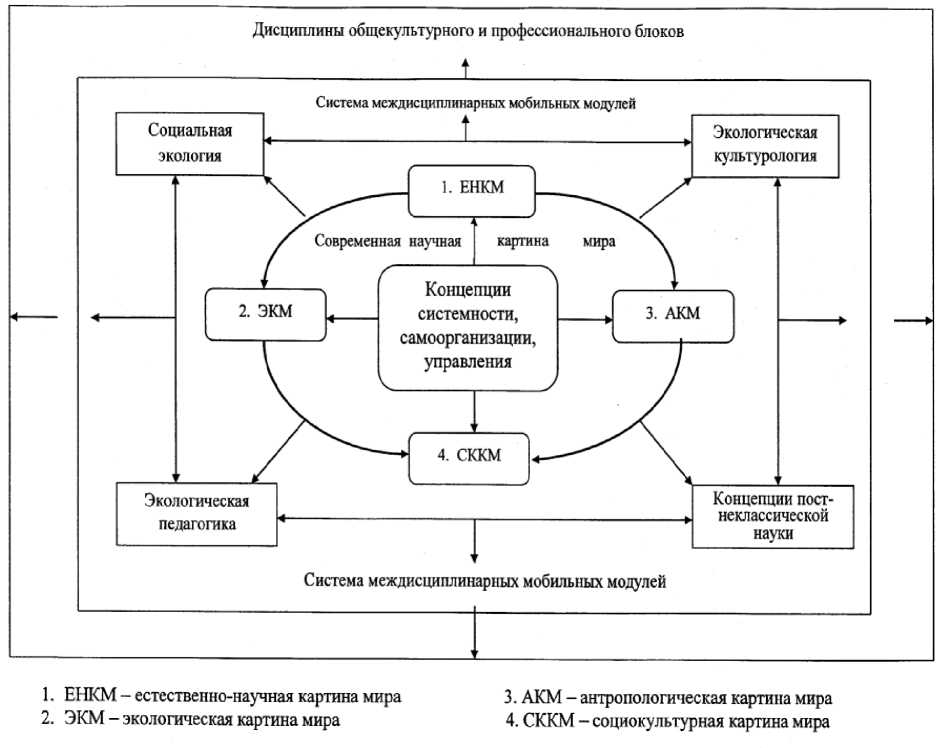

С опорой на исследования [2; 3; 4] нами была разработана система методических средств формирования означенных элементов ЭПК у студентов гуманитарных направлений в процессе естественнонаучного образования. Ее содержательный блок представляет линейно-концентрическую структуру и включает основной курс «Современная научная картина мира» (СНКМ) [5], совокупность поддерживающих его интегрированных элективных курсов и междисциплинарных модулей экокультурной направленности (рис. 1).

Процессуальный (технологический) блок системы содержит набор активных технологий обучения и форм организации учебного процесса, ориентированных на реализацию компетент-ностного подхода.

Рисунок 1 – Содержательный блок методической системы

Эта система была апробирована на базе социально-гуманитарных направлений подготовки (экономики, социологии, педагогики, культурологии, менеджмента и т. д.) в вузах г. Тюмени. В опытно-экспериментальной работе (ОЭР) ежегодно принимали участие от 300 до 500 студентов. Основной массив составляли будущие экономисты и социологи (объемы выборок – 150 человек). Группы испытуемых подбирались равнозначными по учебным достижениям обучающихся.

Студенты контрольной группы (КГ) изучали традиционный естественнонаучный курс «Концепции современного естествознания» (КСЕ), включавший физическую, космологическую, химическую и биологическую картины мира. Студенты КГб вместо него осваивали разработанный курс СНКМ, выстроенный на основе интеграции естественнонаучного, социально-гуманитарного и профессионального знания, с опорой на познавательные модели постнеклассической науки (теория систем, теория самоорганизации, теория управления). Его содержание включает взаимосвязанные модули, раскрывающие естественнонаучную, социальную, культурологическую, антропологическую и экологическую картины мира, в которые были включены вопросы этико-правового регулирования в социоприродных системах. Студенты КГа, ЭГа и ЭГб (ЭГ – экспериментальных групп) изучали курс СНКМ и поддерживающие его элективные курсы. У студентов группы ЭГб часть практических занятий проводилась в форме компьютерного практикума. Во всех группах использовались междисциплинарные модули экокультурной направленности, встраиваемые в содержание параллельно изучаемых учебных дисциплин. Общий объем аудиторных часов был одинаковым во всех группах обучающихся.

Для диагностики было выделено восемь критериев: естественнонаучная грамотность, эко-центрическое мировоззрение, эколого-правовая грамотность, эколого-правовое мышление, ценностные ориентации, социально-личностные и рефлексивные качества, умение применять теоретические знания в практической деятельности. Каждый критерий оценивался по пяти показателям.

Для оценки влияния вводимых новаций на учебные достижения студентов использовались процентные соотношения и «выборочные средние» (статистические веса) распределений обучающихся по уровням:

G = (∑ Xi ×mj) ÷ m, где Xi - заселенность уровня mj, m = 3 – число выделенных уровней.

Использовались также суммарные приращения статистических весов по всем показателям ∑∆G, где ∆G = G к – G н (G к – значение веса распределения показателя в конце семестра, G н – значение веса распределения показателя в начале семестра), количественно характеризующие накопительный эффект измеряемых признаков.

Для доказательства обоснования различий в достижениях обучающихся в начале и конце семестра применялся двусторонний χ2 – критерий Пирсона. Достоверность полученных результатов оценивалась на уровне значимости а = 0,05.

Как показывают расчеты, суммарные приращения (∑∆G), отражающие тенденции в изменении диагностируемых показателей и накопительный эффект, возрастают в направлении КГ → КГб → КГа→ ЭГа →ЭГб. В контрольной группе КГ, студенты которой изучали традиционный курс КСЕ, не приходится говорить о каких-либо успехах в плане повышения уровня ЭПК. Студенты группы КГб, изучавшие курс СНКМ, были более успешны. Этому, на наш взгляд, способствовало по-новому структурированное содержание учебного материала. Разработанный курс оказался для студентов более интересным и продуктивным в формировании ЭПК. Наиболее динамично формирование ее элементов происходит в условиях комплексного использования всех составляющих методической системы. Но даже и в этом случае в процессе освоения учебного материала студенты экспериментальных групп сталкиваются с серьезными трудностями.

Наибольшие затруднения вызывают мировоззренческие вопросы, касающиеся устойчивого развития, сущности экологического императива, необходимости ограничения показателей развития и регулирования его параметров, усиления регулятивной функции культуры и ее правовых механизмов. В беседах со студентами выясняется причина их затруднений. Они указывают на то, что регулирование жизнедеятельности общества с использованием жестких требований экологического императива приведет к ограничению личных прав и свобод человека. Студенты задаются вопросами: насколько это гуманно, что такое гуманизм «устойчивого развития» и каким он должен быть? В какой мере сочетаются такие позиции классического гуманизма, как альтруизм, толерантность, добро, демократия, право, свобода с прагматизмом устойчивого развития, бескомпромиссностью и неукоснительным подчинением требованиям экологического права?

Их остроту удавалось снять в ходе семинарских занятий, работы над коллективными проектами, обсуждений эссе и возникающих дискуссий. Занятия насыщались практическими личностно значимыми задачами, когда «жизненная необходимость» мотивировала обучающихся вникать в суть экологической проблемы, детально обсуждать каждый ее аспект, искать разные варианты ее решения, доказательства или опровержения правильности выбранного пути. В конечном итоге, хотя и с большим трудом, у обучаемых рождалось понимание того, что сохранение качества среды обитания человека – одна из ведущих гуманистических целей современного общества. Поэтому нравственно, этично и гуманно все то, что исходит из необходимости сохранения устойчивости социоприродной среды в интересах настоящих и будущих поколений. А значит, усилия общества должны быть направлены на более жесткое регулирование природопользования, деятельности и поведения человека в социоприродной среде. При этом студенты отмечают, что общецивилизационные потребности и интересы не должны ущемлять разумных потребностей и индивидуальных интересов отдельной личности, а должны гармонично сочетаться.

Анализ динамики достижений обучающихся высвечивает ряд специфических противоречий образовательного процесса. Это противоречия между:

-

– необходимостью перехода общества к устойчивому развитию и неосознанием этой проблемы многими обучающимися;

-

– сформировавшимся в обществе стереотипом «хозяина природы» и необходимостью признания и уважения ее «права» на свободное развитие;

-

– экоцентризмом природы и антропоцентрическим мировоззрением, присущим большинству обучающихся;

-

– необходимостью целостного представления об окружающем мире и фрагментарностью имеющихся знаний;

-

– социально необходимым и личностно значимым поведением;

-

– требованием подчиниться жестким нормам экологического императива и индивидуальным представлением о личной свободе;

-

– общественной необходимостью ограничить расходование природных ресурсов и ростом индивидуального потребления;

-

– озабоченностью состоянием окружающей среды и отсутствием инициативы в практической работе по ее улучшению;

-

– требованием однозначности выполнения экологического законодательства и вариативностью выбора его реального выполнения с учетом складывающихся обстоятельств.

И, конечно, нельзя обойти стороной противоречия, связанные с недостаточным уровнем школьной естественнонаучной подготовки гуманитария и низкой мотивацией к изучению естествознания.

Одним из важнейших факторов преодоления данных противоречий выступает реализованная в содержании предложенной системы интеграция естественнонаучного, гуманитарного знания. Обогащая познавательную деятельность образными представлениями и ассоциативными связями, она не только обеспечивает синергетический эффект в формировании ЭПК, но и облегчает гуманитарию вхождение в мир естествознания, способствует пониманию его роли в будущей профессиональной деятельности.

Ссылки:

-

1. Урсул А.Д. Инновационное образование в интересах устойчивого развития: от модернизации к футуризации // Открытое образование. 2008. № 5. С. 84–96.

-

2. Зорина Л.Я. Единство двух культур в содержании непрерывного образования // Педагогика. 1998. № 5. C. 22–28.

-

3. Игнатов С.Б. Экологическая деонтология в содержании естественнонаучного образования. М., 2013. 136 с.

-

4. Игнатов С.Б. Методические условия формирования эколого-правовой компетентности учащихся в процессе есте

ственнонаучного образования : дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006.

-

5. Игнатов С.Б., Игнатова В.А. Современная научная картина мира : учебник. Тюмень, 2010. 240 с.

Список литературы Естественнонаучное образование в формировании элементов эколого-правовой компетентности у студентов вуза

- Урсул А.Д. Инновационное образование в интересах устойчивого развития: от модернизации к футуризации//Открытое образование. 2008. № 5. С. 84-96.

- Зорина Л.Я. Единство двух культур в содержании непрерывного образования//Педагогика. 1998. № 5. C. 22-28.

- Игнатов С.Б. Экологическая деонтология в содержании естественнонаучного образования. М., 2013. 136 с.

- Игнатов С.Б. Методические условия формирования эколого-правовой компетентности учащихся в процессе естественнонаучного образования: дис. канд. пед. наук. Екатеринбург, 2006.

- Игнатов С.Б., Игнатова В.А. Современная научная картина мира: учебник. Тюмень, 2010. 240 с.