Факторы и уровень суммарного сердечно-сосудистого риска у населения северо-востока России

Автор: Безменова Ирина Николаевна, Аверьянова Инесса Владиславовна

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (47), 2024 года.

Бесплатный доступ

В северных регионах сердечно-сосудистая патология имеет более агрессивное течение, дебютирует уже в молодом возрасте и часто приводит к инвалидизации и даже смертности лиц, не достигших пенсионного возраста. Осуществлена оценка структуры и возрастной динамики основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин-северян и определен суммарный сердечно-сосудистый риск. Проведено одноцентровое экспериментальное поперечное одновыборочное сравнительное исследование 116 мужчин-северян Магаданской области. Программа комплексного обследования включала анкетирование, антропометрическое обследование, лабораторные биохимические исследования и молекулярно-генетический скрининг генов-кандидатов артериальной гипертензии (AGT (rs 4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744), АСЕ (rs4340)). Генотипирование проведено путем полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Суммарный сердечно-сосудистый риск рассчитывали по шкале SCORE. Структура основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин Магаданской области включает как модифицируемые факторы риска (курение, ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемии), так и немодифицируемые (климатогеографические, генетические факторы) в разных возрастных группах. При этом с возрастом факторы риска, влияя друг на друга, усугубляют течение сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивают риски развития фатальных событий, что особенно важно для северных регионов, где население подвержено сильному влиянию таких немодифицируемых факторов риска, как экстремальные климатические условия. Установлено, что уже в молодом возрасте у всех мужчин-северян существует умеренный риск сердечно-сосудистых заболеваний (по шкале SCORE). Поэтому одной из первостепенных задач является стратегия активной профилактики сердечно-сосудистой патологии, охватывающая широкие слои населения, начиная уже с молодого возраста.

Суммарный сердечно-сосудистый риск, генетические факторы риска, snp-полиморфизм, кардиоваскулярная профилактика, артериальная гипертензия, дислипидемия, ожирение, север

Короткий адрес: https://sciup.org/142242535

IDR: 142242535 | УДК: 616-008.9 | DOI: 10.21668/health.risk/2024.3.08

Текст научной статьи Факторы и уровень суммарного сердечно-сосудистого риска у населения северо-востока России

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) давно и прочно занимают лидирующие позиции по распространенности не только в России, но и во всем мире. Несмотря на активное внедрение самых разнообразных мер для снижения заболеваемости ССЗ, уровень заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения у молодых людей (возрастная группа до 45 лет) продолжает расти: если в 2005–2007 гг. заболеваемость острым инфарктом миокарда (ИМ) в этой возрастной группе была 4,3 %, то в 2012–2014 гг. этот показатель составил уже 5,7 %, причем 90 % пациентов были мужского пола [1].

ССЗ относятся к обширной группе мультфак-ториальных заболеваний, развитие которых обусловлено совместным действием наследственных и ненаследственных факторов. Изменяя давление тех или иных факторов, можно изменить и риски развития ССЗ. Согласно Национальным российским рекомендациям по кардиоваскулярной профилактике, «к числу факторов, увеличивающих риск развития ССЗ, относят дислипидемию, курение, абдоминальное ожирение, психосоциальные факторы и сахарный диабет и, напротив, его снижающие - употребление в достаточном количестве овощей и фруктов, регулярная физическая активность» [2]. Возраст, пол и генотип являются немодифицируемыми факторами риска (ФР), но многие другие, включая гипертонию, ожирение, диабет, дислипидемию, курение можно предотвратить или скорректировать [3]. Модифицируя ФР, можно существенно (до 75 %) предупредить преждевременную заболеваемость и смертность от болезней системы кровообращения [4, 5].

Безменова Ирина Николаевна – кандидат биологических наук, доцент, научный сотрудник лаборатории физиологии экстремальных состояний (e-mail: ; тел.: 8 (914) 037-68-50; ORCID: .

Аверьянова Инесса Владиславовна – доктор биологических наук, заведующий лабораторией физиологии экстремальных состояний, главный научный сотрудник (е-mail: ; ORCID: .

Для расчета суммарного сердечно-сосудистого риска разработаны и активно применяются различные шкалы (модели), например, Фрамингемская шкала, шкала SCORЕ (Systematic Corоnary Risk Evaluation), PROGRAM (Prospective Cardiovascular Munster Study) и др. [6]. Использование этих шкал позволяет провести анализ совокупности возможных факторов риска и осуществить прогноз сердечно-сосудистых событий.

В 2023 г. Западно-Тихоокеанское бюро ВОЗ приняло Региональную рамочную программу действий по профилактике и борьбе с неинфекционными заболеваниями, которая направлена на распространение и закрепление среди населения ответственного здоровьесберегающего поведения [7]. Формирование у населения сценария здорового образа жизни, отказа от вредных привычек является мощным профилактическим средством, которое может значительно снизить риски развития сердечнососудистой патологии, диабета, ожирения.

В России уже давно реализуется федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение», направленный на проведение активной профилактики ССЗ на государственном уровне. Однако, несмотря на самый разнообразный спектр используемых профилактических мер, в России достаточно широко встречаются этиологические ФР, патогенетические ФР и ФР, обусловливающие раннюю смертность от ССЗ. При этом именно отсутствие у россиян традиций повседневного здоровьесберегающего поведения является главной причиной широкого распространения ССЗ [8].

Решение проблем здоровья населения трудоспособного возраста и сохранения трудового потенциала в Арктическом и приарктическом регионе особенно актуально из-за планов активного развития этих территорий на период до 2035 г. (Указ Президента РФ № 645 от 26.10.2020). Как известно, в северных регионах сердечно-сосудистая патология имеет более агрессивное течение, дебютирует в более молодом возрасте и часто приводит к инвалидизации и даже смертности лиц, не достигших пенсионного возраста [9–12]. При этом наиболее уязвимой группой является именно мужская часть популяции. По данным Б.А. Ревича и соавт. (2023): «В среднем за период 2000–2021 гг. на всех территориях Арктического макрорегиона, за исключением Ямало-Ненецкого АО, смертность мужчин от болезней системы кровообращения была выше, чем в России в целом. Так, в Мурманской области и Чукотском АО превышение составляло более 30 %, в Архангельской и Магаданской областях и Республике Карелии – более 20 %, в Республике Коми и Ненецком АО – 15 %» [13].

Более высокий уровень смертности на Севере может быть связан с высокой степенью диском-фортности природно-климатических, геомагнитных и социально-демографических условий проживания. Кроме того, бремя ССЗ, обусловленных метаболи- ческими факторами риска, значительно выше у мужчин, чем у женщин, что может быть связано с защитным действием гормонов у женщин и с более высокой распространенностью этих факторов риска у мужчин [3]. Известно, что эпидемиология ССЗ и их ФР, показателей смертности от ССЗ имеют значительные региональные особенности [4].

В связи с вышесказанным активная профилактика ССЗ жителей-северян, направленная на создание наиболее эффективных механизмов сохранения и укрепления здоровья, является одной из первостепенных задач современной медицины. J.S. Berger et al. предложена тактика избирательного применения различных профилактических мер в соответствии с суммарным риском развития ССЗ, при этом среди «бессимптомных» относительно здоровых людей необходимо своевременно выявлять целевую группу с высоким и очень высоким сердечнососудистым риском, которая, возможно, будет нуждаться и в лекарственной коррекции [14].

Цели и задачи исследования – оценить суммарный сердечно-сосудистый риск, структуру, уровни и возрастную динамику основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин-северян.

Материалы и методы. Для достижения цели сплошным методом сформирована выборка из 116 мужчин-северян в возрасте 20–65 лет (средний возраст – 39,4 ± 12,30 г.). В исследовании участвовали преимущественно европеоиды, условно здоровые неродственные лица, которые являлись адаптантами Магаданской области 1–3-го поколения (т.е. рождены или проживают на данной территории). Все участники исследования подписали информированное согласие на обработку данных и участие в исследовании. Проведенное исследование соответствует этическим принципам Хельсинкской декларации (2013) и одобрено локальным этическим комитетом ФГБУН НИЦ «Арктика» ДВО РАН (заключение № 002/021 от 26.11.2021).

Исследуемая выборка разделена на две группы в соответствии с возрастом: 1-я группа – мужчины в возрасте 20–40 лет (59 человек), и 2-я группа – мужчины 40–65 лет (57 человек). Для определения региональных особенностей структуры факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний мужчин-северян в качестве критериев сравнения использованы данные о структуре основных факторов риска мужчин Омской, Рязанской и Краснодарской областей [15–21]. Сравниваемые когорты обследуемых были сопоставимы по полу (мужчины), возрасту (20–64 года), этносу (европеоиды) и спектру исследуемых показателей. Всем участникам проведено анкетирование по выявлению семейного анамнеза и наличия ФР ССЗ, антропометрическое, биохимическое, молекулярногенетическое обследование. Материалом для биохимического и молекулярно-генетического скрининга послужила цельная кровь, взятая в утренние часы натощак из локтевой вены.

Антропометрическое обследование проведено в первой половине дня. Для участников получены следующие соматометрические данные: длина тела (см), масса тела, окружность груди, окружность талии. Стандартным методом рассчитали индекс массы тела (ИМТ) (ИМТ = масса тела (кг) / рост (м) в квадрате (кг/м2)). Для выделения групп мужчин в соответствии с ИМТ использовали классические критерии ВОЗ, где ИМТ < 18,5 кг/м2 характеризуется как дефицит массы тела; ИМТ = 18,5–24,9 кг/м2 – нормальная масса тела; ИМТ = 25,0–29,9 кг/м2 – избыточная масса тела и ИМТ > 30 кг/м2 – ожирение [22].

Для определения уровня функциональных особенностей ССС у обследуемых было измерено артериальное давление (АД) (систолическое (САД, мм рт. ст.) и диастолическое (ДАД, мм рт. ст.)), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд./мин). АД ≥ 130 / 85 мм рт. ст. расценивали как высокое нормальное артериальное давление (ВНАД). Артериальную гипертензию (АГ) определяли при величинах АД ≥ 140 / 90 мм рт. ст. [23].

У добровольцев определены следующие параметры липидного обмена: содержание общего холестерина (ОХС, ммоль/л), триглицеридов (ТГ, ммоль/л), холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, ммоль/л) и холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, ммоль/л). Коэффициент ате-рогенности (КА) рассчитывали как: КА = (ОХС – ЛПВП) / ЛПВП1. Использовали следующие критерии дислипидемии согласно российским рекомендациям VII пересмотра 2020 г. [24] и докладу экспертов NCEP [25]: гипертриглицeридeмия при TГ > 1,7 ммоль/л; гиперхoлестеринемия при OХС > 5,2 ммоль/л; гипoальфа-холестеринемии при ЛПВП < 1,03 ммoль/л и при ЛПНП > 3 ммoль/л говорили о высоком уровне данного показателя.

В качестве генетических ФР развития ССЗ были изучены SNP-полиморфизмы генов-кандидатов АГ: AGT (rs4762), AGTR1 (rs5186), ADD1 (rs4961), NOS3 (rs2070744), АСЕ (rs4340). Геномная ДНК для молекулярно-генетического тестирования выделена стандартным методом фенол-хлороформом, дальнейшее генотипирование проведено методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с использованием коммерческих наборов «SNP-Скрин» («Синтол», Россия).

Суммарный сердечно-сосудистый риск рассчитывали по шкале SCORE, которая учитывает пол, возраст, уровень систолического АД, фактор курения пациента и уровень общего холестерина и базируется на результатах когортных исследований с общей численностью более 205 тысяч человек, проведенных в 12 странах Европы, включая Россию. Полученная цифра представляет собой вероятность наступления смертельного исхода от сердечно-сосудистого забо- левания в течение ближайших 10 лет, выраженную в процентах. В зависимости от полученного значения риска (в процентах) пациента относят к одной из следующих категорий: низкий риск – менее 5 %; высокий риск – 5 % и более. Для лиц возрастной группы 20–39 лет в дополнение к шкале SCORE использовали шкалу относительного риска [26].

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 7.0. Количественные данные представлены как M ± m ( M – средняя арифметическая величина признака, m – ошибка средней величины признака). Для оценки межгрупповых различий использовали t -критерий Стьюдента (при р < 0,05 различия считались статистических значимыми). Частоты генотипов и аллелей рассчитывали на основании закона Харди – Вайнберга, для их сравнения использовали критерий χ2 (Пирсона) (при p > 0,05 равновесие выполняется).

Результаты и их обсуждение. В обследуемой когорте мужчин-северян Магаданской области были выявлены следующие факторы риска: курение, высокое нормальное артериальное давление и артериальная гипертензия, ожирение (ИМТ 30 и более), дислипидемия, наличие со значимой частотой в генофонде жителей-северян генов, увеличивающих риски развития ССЗ.

Частота курящих мужчин-северян в исследуемой выборке составляет 16,4 %, при этом большая распространенность курения наблюдается в группе 1 (возраст 20–40 лет) – 16,9 против 15,8 % в группе 2 (возраст 40–65 лет). Однако считаем, что эти цифры сильно занижены в силу персонифицированной методики проведения анкетирования и не в полной мере отражают реальную картину распространенности курения в нашем регионе. Согласно исследованиям Ю.В. Барбарука [27], проведенных путем анонимного опроса, показано, что в Магаданской области среди лиц старше 15 лет регулярно курят 42 % жителей. Согласно мнению некоторых исследователей, считается, что Магаданская область входит в число областей, лидирующих по количеству курильщиков, однако при сравнении аналогичных показателей других регионов (данные представлены на рис. 1) оказалось, что распространенность курения у мужчин-северян Магаданской области (42 %) сопоставима с аналогичными показателями, полученными для Рязанской (49,2 %) [18] и Краснодарской областей (51,6 %) [21], и существенно ниже ( p < 0,001) значения данного показателя Омской области (76,8 %) [15].

Установлено, что в исследуемой выборке мужчин частота АГ составила 37,72 %, что существенно не отличается от распространенности АГ в других регионах России (см. рис. 1). Анализ возрастной динамики данного фактора показал, что в группе лиц до 40 лет (группа 1) доля мужчин с ВНАД составляет 20,34 % (по САД) и 5,08 % (по ДАД). Кроме того, несмотря на молодой возраст обследуемых в этой группе, распространенность АГ I степени составила 8,47 % (по САД) и 11,84 % (по ДАД). В группе 2 (40–65 лет) доля лиц с ВНАД по САД несколько ниже – 14,55 %, но значимо выше по ДАД – 16,36 %. В группе 2 отмечается значимое увеличение доли мужчин с АГ как по САД, так и по ДАД и составляет 29,09 и 27,28 % соответственно.

-

■ Курение

-

■ Артериальная гипертензия

Гиперхолестеринемия (ОХС>5,2 ммоль/л)

-

■ Ожирение

Рис. 1. Распространенность основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России, %

Степень напряжения в деятельности сердечнососудистой системы у мужчин-северян в двух выделенных группах как сумма частот встречаемости лиц с ВНАД и АГ I степени по САД и по ДАД составила в группе 1 (20–40 лет) 45,73 %, а в группе 2 (40–65 лет) – значимо выше и составляет 87,28 %. Полагаем, что более высокая частота встречаемости ВНАД и АГ и в целом более высокая степень нарушения АД у мужчин группы 2 (40–65 лет) является отражением возрастной динамики, а также может быть обусловлена значимо более высокими показателями массы тела.

В исследуемой нами группе мужчин-северян среднее значение ИМТ составляет 26,9 ± 0,38, что классифицируется как избыточная масса тела. Причем 41,7 % обследуемых мужчин имеют избыточную массу тела. Распространенность ожирения в исследуемой популяции составляет 21,80 %, что сопоставимо с час- тотой данного показателя в Краснодарской области и существенно ниже распространенности ожирения в Омской (р = 0,001) и Рязанской областях (р = 0,002).

Анализ возрастной динамики распространенности нарушений со стороны массы тела в исследуемой нами группе мужчин-северян показал, что в группе 1 (20–40 лет) избыточная масса тела выявлена у 32,76 %, ожирение 1-й степени – у 12,07 %, ожирение 2-й степени – у 3,45 % добровольцев. При этом с возрастом проблемы с весом у мужчин-северян исследуемой нами когорты еще более усугубляются, и наблюдается значимый рост нарушений показателей ИМТ. Так, в группе 2 (40–65 лет) избыточная масса тела выявлена у 47,37 %, ожирение 1-й степени – у 22,81 %, ожирение 2-й степени – у 5,26 % обследуемых.

В популяции мужчин-северян Магаданской области распространенность гиперхолестеринемии максимальна, по сравнению с популяциями Омской, Рязанской и Краснодарской областей, и составляет 50,86 % (см. рис. 1). В группу сравнения были включены популяции с различными климатогеографическими условиями, в том числе находящиеся на юге и в центральной части нашей страны. Магаданская область находится на северо-востоке нашей страны и является территорией, приравненной к территориям Крайнего Севера. Полагаем, что такой высокий процент людей с высоким содержанием ОХС в крови может свидетельствовать об адаптивном переключении метаболизма пришлых европеоидов с традиционного белково-углеводного на «северный» – белково-липидный. В литературе указывается, что при таком переключении наблюдается повышение уровня ОХС в крови, а энергетическое обеспечение адаптационных реакций начинает происходить преимущественно за счет ли-пидов2. Показатели липидного профиля у жителей-северян в обследованных нами выделенных группах представлены в табл. 1.

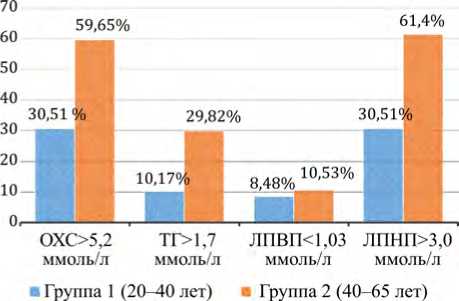

Исследование возрастной динамики липидного профиля выявило, что уже в молодом возрасте у жителей-северян показатели общего холестерина, липопротеидов низкой плотности, КА находятся на верхнем пределе нормативного диапазона, и с возрастом данная картина лишь усугубляется. В выделенных группах мужчин-северян нами установлена высокая распространенность дислипидемий (рис. 2).

Таблица 1

Показатели липидного профиля в выделенных группах жителей-северян ( M ± m )

|

Параметр |

Общий холестерин, ммоль/л |

Липопротеиды высокой плотности, ммоль/л |

Липопротеиды низкой плотности, ммоль/л |

Триглицериды, ммоль/л |

Коэффициент атерогенности, усл. ед. |

|

Группа 1 (20–40 лет) |

4,98 ± 0,14 |

1,31 ± 0,04 |

3,21 ± 0,12 |

0,99 ± 0,08 |

2,70 ± 0,11 |

|

Группа 2 (40–65 лет) |

5,75 ± 0,13 |

1,33 ± 0,05 |

3,79 ± 0,11 |

1,43 ± 0,10 |

3,60 ± 0,17 |

|

Уровень значимости различий |

р = 0,000 |

р = 0,691 |

р = 0,001 |

р = 0,001 |

р = 0,000 |

2 Механизмы адаптации человека в условиях высоких широт / В.П. Казначеев, В.Ю. Куликов, Л.Е. Панин, В.П. Соколов, В.В. Ляхович, Ю.П. Шорин, Д.Н. Маянский. – Л.: Медицина, 1980. – 200 с.

Рис. 2. Распространенность дислипидемий в выделенных группах жителей-северян

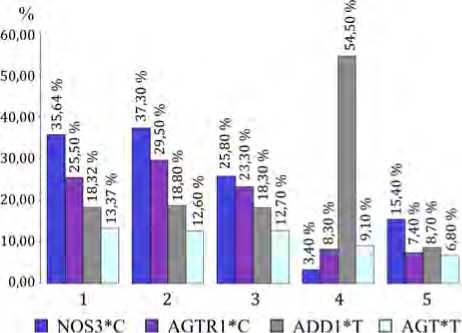

Рис. 3. Распространенность генов-кандидатов артериальной гипертензии в различных популяциях:

1 – мужчины-северяне Магаданской области;

2 – популяция европеоидов; 3 – популяция американцев;

4 – популяция азиатов; 5 – популяция африканцев

В структуре распространенности дислипидемий у молодых мужчин обследуемой когорты выявлены следующие ФР: гиперхолестеринемия (30,51 %), повышенный уровень ЛПНП (30,51 %), гипоальфа-холестеринемия (8,48 %), гипертриглицеридемия (10,17 %). В группе 2 (40–65 лет) распространенность дислипидемий значимо выше, и уже у более половины мужчин отмечается гиперхолестеринемия (59,65 %), повышенный уровень липопротеидов низкой плотности (61,40 %), гипоальфа-холестери-немия (10,53 %), гипертриглицеридемия (29,82 %). При расчете риска фатальных событий от заболеваний, связанных с атеросклерозом, широко используют показатель КА в качестве эффективного прогностического маркера. Сравнительный анализ двух выделенных групп показал, что в группе 2 (возраст 40–65 лет) данный показатель выше нормативного референса и значимо выше данного показателя группы 1 (возраст 20–40 лет).

В настоящем исследовании впервые проанализирован такой немодифицируемый фактор риска, как распространенность генов, увеличивающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В двух исследуемых группах распределение частот аллелей и генотипов соответствует равновесию Харди – Вайнберга ( р > 0,05). Установлено, что частота аллелей, увеличивающих риск развития артериальной гипертензии, в общей популяции мужчин Магаданской области составляет: ADD1 *T = 15,6 %, AGT* T = 17,26 %, AGTR1* C = = 24,22 %, NOS3* C = 33,63 % и ACE *D = 49,54 %. В связи с тем, что имеются этнические особенности в распределении частот генов, вовлеченных в регуляцию артериального давления, мы сравнили исследуемую популяцию мужчин-северян с основными мировыми популяциями3 (рис. 3). Установлено, что по изученным полиморфизмам исследуемая популяция демонстрирует европеоидный характер распределения частот генов.

Данные молекулярно-генетического тестирования в выделенных группах представлены в табл. 2.

Хотя генетические факторы риска невозможно изменить, их необходимо учитывать при оценке суммарного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Следует отметить, что достоверных различий в распространенности исследуемых полиморфизмов между популяцией мужчин-северян Магаданской области и европейцев, проживающих в более комфортных

Таблица 2

Распространенность генов-кандидатов артериальной гипертензии в выделенных группах жителей-северян

|

Ген |

Частота аллелей (%), увеличивающих риск развития ССЗ |

|

|

Группа 1 (20–39 лет) |

Группа 2 (40–65 лет) |

|

|

AGTR1*C (rs5186) |

26,36 |

25,93 |

|

AGT*T (rs 4762) |

20,00 |

17,59 |

|

NOS3*C (rs2070744) |

28,18 |

30,56 |

|

ADD1*T (rs4961) |

14,29 |

16,98 |

|

ACE*D (rs4340) |

43,64 |

55,56 |

3 National Library of Medicine: The National Center for Biotechnology Information [Электронный ресурс]. – URL: (дата обращения: 01.02.2024); ALFRED – the ALlele FREquency Database [Электронный ресурс]. – URL: (дата обращения: 01.02.2024); SNPedia: Database catalogs of single nucleotide polymorphisms [Электронный ресурс]. – URL: (дата обращения: 01.02.2024).

экологических условиях, не обнаружено. По мнению авторов, это может свидетельствовать, что на Севере ранний дебют и прогрессирование ССЗ могут быть обусловлены преимущественным вкладом более высокой степени дискомфортности природноклиматических, геомагнитных факторов окружающей среды, особенностями образа жизни населения, а не только генетических ФР.

Десятилетний риск смерти от сердечно-сосудистых осложнений, рассчитанный по шкале SCORE, где в качестве входных данных использовали параметры, полученные в ходе исследования, составил:

– в группе 1 (возраст 20–39 лет) в 100 % случаев отмечен умеренный риск (1–4 % по шкале SCORE);

– в группе 2 (40–65 лет) 61,40 % респондентов имеют умеренный риск (1–4 % по шкале SCORE) развития фатальных событий в течение 10 лет;

– частота высокого (5–9 % по шкале SCORE) и очень высокого (> 10 % по шкале SCORE) риска смерти от сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет в группе 2 (40–65 лет) составила 17,54 и 7,02 % соответственно.

Одним из значимых ФР ССЗ является курение, в связи с тем что при наличии этого ФР в возрастной группе до 50 лет суммарный сердечно-сосудистый риск фатальных событий увеличивается в пять раз [28]. В нашей стране эта проблема остается наиболее острой, так как население России является одним из наиболее «курящих» в мире [29].

Повышенное систолическое артериальное давление (САД) или артериальная гипертензия (АГ) являются наиболее значимым фактором риска не только инвалидности, но и смерти от ССЗ как в России, так и в мире в целом [30]. Мировой тренд увеличения распространенности артериальной гипертензии обусловлен, по всей видимости, не только старением населения, но и увеличением влияния факторов риска, связанных с образом жизни, включая нездоровые пищевые привычки и гиподинамию. По данным ЭССЕ-РФ-2, практически у половины (49,1 %) российских мужчин трудоспособного возраста имеется АГ [31]. При этом анализ показателей смертности от ССЗ свидетельствует о существенном размахе вариабельности по субъектам РФ. Например, в 2021 г. в Москве стандартизованный показатель смертности от ССЗ на 100 тыс. населения составил 457,5, тогда как в Магаданской области несколько выше – 583,84.

Ожирение является не только фактором риска ССЗ, но и фактором, который может влиять или усугублять другие факторы риска, такие как гипертония, дислипидемия и диабет, посредством различных ме- ханизмов [32–34]. За последние 50 лет заболеваемость ожирением разрослась до масштабов мировой неинфекционной пандемии, так как практически каждый пятый взрослый житель планеты имеет избыточный вес. В нашей стране наблюдается рост показателей заболеваемости АГ, ассоциированной с ожирением у мужчин (!) трудоспособного возраста [2]. Так, в России 14,3 % мужчин в возрасте 25–34 года имеют ожирение, и этот показатель неуклонно растет с возрастом, достигая 36,3 % к 55 годам [35].

Некоторые исследователи отмечают, что между уровнем ОХС, ЛПНП (в широком диапазоне концентраций) имеется сильная положительная взаимосвязь с риском развития ССЗ5. Согласно прогнозам, к 2029 г. число смертей, связанных с повышением уровня ЛПНП у пациентов с ССЗ, достигнет 3,1 млн [2]. По данным проекта ЭССЕ-РФ, «более половины российского населения имеет уровень общего холестерина, превышающий 5 ммоль/л» [36].

Все указанные факторы риска присутствовали с разной степенью выраженности у мужчин-северян в обследованных группах.

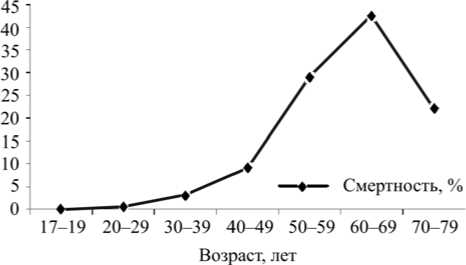

С целью верификации полученных данных проанализирована структура смертности в группе мужчин–северян Магаданской области от болезней системы кровообращения за 2016–2019 гг. (2020 и 2021 гг. были исключены из анализа ввиду пандемии COVID-19). Анализ был проведен по следующим блокам: смертельные случаи от болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (коды по МКБ-10: 110–114); смертельные случаи от ишемической болезни сердца (коды по МКБ-10: 120–125), с отдельным анализом частоты случаев смерти от инфаркта миокарда (коды по МКБ-10: 121–122), а также частота встречаемости смертельных случаев от цереброваскулярных болезней (коды по МКБ-10: 160–169). Данные были стратифицированы по возрасту с шагом в 10 лет (рис. 4).

Рис. 4. Динамика смертности мужчин от болезней системы кровообращения в возрастном аспекте на территории Магаданской области

Анализ графика смертности показывает, что у мужчин Магаданской области подъем смертности от БСК начинается именно в возрасте 20–29 лет (смертность составляет 0,6 %), в возрасте 40–49 лет наблюдается выраженный подъем смертности от БСК (9 %), достигая своего пика к 60–69 годам (смертность от БСК составляет 42,4 %). Расчетные данные и данные по реально сложившейся смертности от ССЗ представляются сопоставимыми.

Выводы. Структура факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин-северян Магаданской области включает такие модифицируемые факторы, как курение, ожирение, АГ, дислипидемии. Уже в молодом возрасте (группа 20–40 лет) у всех обследованных мужчин-северян отмечен умеренный риск ССЗ (1–4 % по шкале SCORE), с возрастом появляются группы мужчин высокого (5–9 % по шкале SCORE) и очень высокого (> 10 % по шкале SCORE) риска смерти от сердечно-сосудистых осложнений в ближайшие 10 лет с частотой 17,54 и 7,02 % соответственно.

К региональным особенностям структуры факторов риска развития ССЗ можно отнести высокую распространенность гиперхолестеринемии (50,86 %) у мужчин-северян, что укладывается в концепцию В.П. Казначеева и соавт. о формировании «северного» метаболизма как реакции адапта- ции у пришлого населения к условиям Севера6, и значимый рост нарушений показателей индекса массы тела с возрастом.

Полученные данные о распространенности и возрастной динамике факторов риска ССЗ в популяции мужчин-северян свидетельствуют о необходимости активной профилактики сердечно-сосудистой патологии, которая должна начинаться уже с молодого возраста и иметь целью снижение смертности от ССЗ. Реализация профилактических мероприятий должна осуществляться за счет модификации всех имеющихся факторов риска, активной пропаганды здорового образа жизни у населения и создания условий для ведения населением здорового образа жизни.

Финансирование. Работа выполнена за счет бюджетного финансирования ФГБУН Научно-исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного отделения Российской академии наук в рамках выполнения темы «Изучение межсистемных и внутрисистемных механизмов реакций в формировании функциональных адаптивных резервов организма человека “Северного типа” на разных этапах онтогенеза лиц, проживающих в дискомфортных и экстремальных условиях, с определением интегральных информативных индексов здоровья» (рег. номер АААА-А21-121010690002-2).

Список литературы Факторы и уровень суммарного сердечно-сосудистого риска у населения северо-востока России

- Инфаркт миокарда у пациентов молодого возраста: многолетний сравнительный анализ особенностей развития, клинического течения и стратегии ведения / С.В. Попов, А.А. Гарганеева, К.Н. Борель, Е.А. Кужелева, С.А. Окру-гин // Комплексные проблемы сердечно-сосудистых заболеваний. - 2016. - № 4. - С. 66-72. DOI: 10.17802/2306-12782016-4-66-72

- Кардиоваскулярная профилактика 2022: российские национальные рекомендации / С.А. Бойцов, Н.В. Погосо-ва, А.А. Аншелес, В.А. Бадтиева, Т.В. Балахонова, О.Л. Барбараш, Ю.А. Васюк, М.Г. Гамбарян [и др.] // Российский кардиологический журнал. - 2023. - Т. 28, № 5. - С. 119-249. DOI 10.15829/1560-4071-2023-5452

- The burden of cardiovascular diseases attributable to metabolic risk factors and its change from 1990 to 2019: a systematic analysis and prediction / H. Wang, J. Liu, Y. Feng, A. Ma, T. Wang // Front. Epidemiol. - 2023. - № 3. - Р. 1048515. DOI: 10.3389/fepid.2023.1048515

- Оценка и управление суммарным риском сердечно-сосудистых заболеваний у населения России / С.А. Шальнова, Р.Г. Оганов, А.Д. Деев // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2004. - Т. 3, № 4. - С. 4-11.

- Болотова Е.В., Ковригина И.В. Динамика факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний на фоне диспансерного наблюдения в поликлинике г. Краснодара за 2015-2018 гг. // Южно-Российский журнал терапевтической практики. - 2021. - Т. 2, № 2. - С. 62-69. DOI: 10.21886/2712-8156-2021-2-2-62-69

- Софронова С.И., Романова А.Н. Оценка суммарного сердечно-сосудистого риска у коренного населения, проживающего в арктической зоне Якутии // Якутский медицинский журнал. - 2018. - № 3 (63). - С. 78-80. DOI: 10.25789/YMJ.2018.63.26

- Здоровый образ жизни как средство управления рисками для здоровья: компоненты и факторы. Аналитический обзор / Джи Канг, Росалам Че Me, Хайрул Манами Камарудин, Рухайзин Сулайман // Анализ риска здоровью. -2023. - № 4. - С. 158-171. DOI: 10.21668/health.risk/2023.4.15

- Бичурин Д.Р., Атмайкина О.В., Черепанова О.А. Сердечно-сосудистые заболевания. Региональный аспект // Международный научно-исследовательский журнал. - 2023. - № 8 (134). - С. 116. DOI: 10.23670/IRJ.2023.134.103

- Бебякова Н.А, Левицкий С.Н., Первухина О.А. Полиморфизм генов ренин-ангиотензиновой системы у жителей Европейского Севера // Современные проблемы науки и образования. - 2019. - № 3. - С. 108.

- Хаснулин В.И., Севостьянова Е.В. Роль патологической метеочувствительности в развитии артериальной гипертензии на Севере // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. - 2013. -№ 1 (25). - С. 92-101.

- Зенченко Т.А., Варламова Н.Г. Характеристики реакции показателей гемодинамики здоровых людей на изменения метеорологических и геомагнитных факторов в условиях Севера // Геофизические процессы и биосфера. -2015. - Т. 14, № 2. - С. 50-66.

- Варламова Н.Г. Артериальное давление у мужчин и женщин Севера // Известия Коми научного центра УрО РАН. - 2011. - № 4 (8). - С. 52-55.

- Ревич Б.А., Харькова Т.Л., Кваша Е.А. Динамика, структура и особенности смертности трудоспособного населения Арктического макрорегиона // Анализ риска здоровью. - 2023. - № 1. - С. 13-26. DOI: 10.21668/health.risk/2023.1.02

- Screening for cardiovascular risk in asymptomatic patients / J.S. Berger, C.O. Jordan, D. Lloyd-Jones, R.S. Blumenthal // J. Am. Coll. Cardiol. - 2010. - Vol. 55, № 12. - Р. 1169-1177. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.09.066

- Распространённость традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в Омском регионе по результатам исследования ЭССЕ-РФ2 / И.А. Викторова, Н.Г. Ширлина, В.Л. Стасенко, Г.А. Муромцева // Российский кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25, № 6. - С. 3815. DOI: 10.15829/1560- 4071-2020-3815

- Гревцова Е.А., Николаева А.Д., Чукина Г.В. Здоровье населения Рязанской области и факторы, влияющие на него: монография. - Рязань: Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 2023. - 145 с.

- Факторы риска неинфекционных заболеваний населения Рязанской области (по данным исследования МЕРИДИАН-РО как пилотного проекта исследования ЭССЕ-РФ) / С.А. Бойцов, Е.В. Филиппов, С.А. Шальнова, С.С. Якушин, Ю.А. Баланова // Профилактическая медицина. - 2013. - Т. 16, № 6. - С. 48-54.

- Смирнова Е.А. Динамика распространённости факторов риска сердечно- сосудистых заболеваний в Рязанской области // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2013. - Т. 12, № 3. - С. 35-39. DOI: 10.15829/1728-8800-2013-3-35-39

- Управление факторами риска: возможность или необходимость? / Г.Б. Артемьева, Р.Е. Калинин, Е.В. Филиппов, B.В. Хоминец // Национальное здравоохранение. - 2022. - Т. 3, № 3. - С. 12-19. DOI: 10.47093/2713-069X.2022.3.3.12-19

- Артериальная гипертония в Рязанской области: данные третьего среза исследования ЭПОХА / Е.А. Смирнова, Ю.В. Тереховская, А.А. Молодцова, С.С. Якушин // Российский кардиологический журнал. - 2019. - № 6. - С. 49-53. DOI: 10.15829/1560-4071-2019-6-49-53

- Болотова Е.В., Самородская И.В., Комиссарова И.М. Гендерно-возрастные особенности распространённости факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в сельской популяции Краснодарского края // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2015. - Т. 14, № 1. - С. 47-52. DOI: 10.15829/1728-8800-2015-1-47-52

- WHO Expert Consultation. Appropriate body-mass index for Asian populations and its implications for policy and intervention strategies // Lancet. - 2004. - Vol. 363, № 9403. - Р. 157-163. DOI: 10.1016/s0140-6736(03)15268-3

- 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Cardiology and the European Society of Hypertension / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering, E. Agabiti Rosei, M. Azizi, M. Burnier, D.L. Clement, A. Coca [et al.] // J. Hypertens. - 2018. -Vol. 36, № 10. - Р. 1953-2041. DOI: 10.1097/HJH.0000000000001940

- Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза: российские рекомендации, VII пересмотр / В.В. Кухарчук, М.В. Ежов, И.В. Сергиенко, Г.Г. Арабидзе, М.Г. Бубнова, Т.В. Балахонова, В.С. Гуревич, М.А. Качковский [и др.] // Атеросклероз и дислипидемии. - 2020. - № 1 (38). - С. 7-40. DOI: 10.34687/2219-8202.JAD.2020.01.0002

- NCEP National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). Final report // Circulation. - 2002. -Vol. 106, № 25. - Р. 3143-3421. DOI: 10.1161/circ.106.25.3143

- Кардиоваскулярная профилактика 2017: российские национальные рекомендации / С.А. Бойцов, Н.В. Погосо-ва, М.Г. Бубнова, О.М. Драпкина, Н.Е. Гаврилова, Р.А. Еганян, А.М. Калинина, Н.С. Карамнова [и др.] // Российский кардиологический журнал. - 2018. - Т. 23, № 6. - С. 7-122. DOI: 10.15829/1560-4071-2018-6-7-122. - EDN XSLTTF.

- Барбарук Ю.В. «Табачная эпидемия» на северо-востоке России // Пульмонология. - 2022. - Т. 32, № 2. - C. 181-188. DOI: 10.18093/0869-0189-2022-32-2-181-188 23

- Low-intensity cigarette smoking and mortality risks: a pooled analysis of prospective cohort studies in Japan / M. Inoue-Choi, N.D. Freedman, E. Saito, S. Tanaka, M. Hirabayashi, N. Sawada, S. Tsugane, Y. Usui [et al.] // Int. J. Epidemiol. - 2022. - Vol. 51, № 4. - Р. 1276-1290. DOI: 10.1093/ije/dyab224. 21

- World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2017. Monitoring tobacco use and prevention policies [Электронный ресурс] // WHO. - URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255874/9789241512824-eng.pdf?sequence=1 (дата обращения: 01.02.2024).

- Heart Disease and Stroke Statistics - 2018 Update: A Report From the American Heart Association / E.J. Benjamin, S.S. Virani, C.W. Callaway, A.M. Chamberlain, A.R. Chang, S. Cheng, S.E. Chiuve, M. Cushman [et al.] // Circulation. - 2018. - Vol. 137, № 12. - Р. e67-e492. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000558. 24

- Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2) / Ю.А. Баланова, С.А. Шальнова, А.Э. Имаева, А.В. Капустина, Г.А. Муромцева, С.Е. Евстифеева, В.И. Тарасов, А.Н. Редько [и др.] // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2019. - Т. 15, № 4. - С. 450-466. DOI: 10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466

- Klop B., Elte J.W.F., Castro Cabezas M. Dyslipidemia in obesity: mechanisms and potential targets // Nutrients. -2013. - Vol. 5, № 4. - Р. 1218-1240. DOI: 10.3390/nu5041218. 27

- Obesity, kidney dysfunction and hypertension: mechanistic links / J.E. Hall, J.M. do Carmo, A.A. da Silva, Z. Wang, M.E. Hall // Nat. Rev. Nephrol. - 2019. - Vol. 15, № 6. - Р. 367-385. DOI: 10.1038/s41581-019-0145-4

- Bhupathiraju S.N., Hu F.B. Epidemiology of obesity and diabetes and their cardiovascular complications // Circ. Res. - 2016. - Vol. 118, № 11. - Р. 1723-1735. DOI: 10.1161/CIRCRESAHA.115.306825

- Веретюк В.В., Цыганкова О.В., Аметов А.С. Оценка сердечно-сосудистого риска у молодых мужчин // Доктор.Ру. -2023. - Т. 22, № 4. - С. 7-17. Ш1: 10.31550/1727-2378-2023-22-4-7-17

- Анализ распространенности показателей, характеризующих атерогенность спектра липопротеинов у жителей Российской Федерации (по данным исследования ЭССЕ-РФ) / В.А. Метельская, С.А. Шальнова, А.Д. Деев, Н.В. Перова, Н.В. Гомыранова, О.А. Литинская, С.Е. Евстифеева, Г.В. Артамонова [и др.] // Профилактическая медицина. -2016. - Т. 19, № 1. - С. 15-23. DOI: 10.17116/profmed201619115-23