Факторы неблагоприятных исходов после травм на уровне дистальной эпифизарной зоны большеберцовой кости у детей

Автор: Швед С.И., Насыров М.З.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы истории болезни 82 пациентов с травмами на уровне дистальной эпифизарной зоны большеберцовой кости, лечившихся методом чрескостного остеосинтеза. Изучено влияние различных групп факторов: физиологических, клинических и медицинских на результаты лечения и исходы. Показано, что восстановление после травмы на уровне эпифизарной зоны дистального отдела большеберцовой кости не склонно к доброкачественному течению и что всякая ошибка, допущенная при осуществлении диагностических и лечебных мероприятий, несёт угрозу осложнений, что в совокупности с отягчающими факторами собственно травмы существенно повышает вероятность неблагоприятного исхода.

Дети, зона роста, чрескостный остеосинтез, исходы, голень, эпифизеолиз

Короткий адрес: https://sciup.org/142121066

IDR: 142121066

Текст научной статьи Факторы неблагоприятных исходов после травм на уровне дистальной эпифизарной зоны большеберцовой кости у детей

Неблагоприятные исходы после травм на уровне дистальной эпифизарной зоны большеберцовой кости наблюдаются в 5-32,4 % случаев [1, 5, 18, 26, 28, 31]. Превалирующими факторами их формирования являются высокая энергия травматического агента, сдавление или разрыв ростковой пластинки, нарушение целостности кожных покровов [2, 7, 8, 15, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31]. Особую группу составляют ошибки и осложнения лечебно-диагностических мероприятий [3, 4, 13, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 30, 31]. При этом опреде- ляющее значение может иметь правильность выбора тактики и метода лечения [3, 6, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 25]. Объективная оценка этих и других факторов имеет важное практическое значение в клинике детской травматологии.

Цель исследования: выявление причинноследственных механизмов формирования неблагоприятных исходов травм на уровне дистальной эпифизарной зоны берцовых костей и поиск способов предупреждения, минимизации и лечения их деструктивного воздействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования явились 82 пациента с травмами на уровне дистальной эпифизарной зоны берцовых костей, лечившихся в РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова методом чрескостного остеосинтеза. Более половины детей (54,9 %) пострадали от мощного травматического воздействия, у 13,4 % больных перелом был открытый, у всех пациентов костные фрагменты были значительно смещены, в 26,8 % случаев имелась различная степень дислокации в голеностопном суставе.

Нами проведён корреляционный анализ исходов травмы и наиболее значимых факторов, оказавших на них влияние. Основываясь на наиболее распространённых в травматологии оценочных принципах, мы разработали систему, учитывающую в том числе специфику растущей кости [9, 10, 11, 12, 16, 22]. Дифференцированному исследованию в диапазоне от 0 до 7 баллов подвергли 15 клинических и рентгенологических признаков. Отличным считали исход при совокупной сумме баллов от 91 до 100, хорошим – от 86 до 90, удовлетворительным – от 81 до 85 и неудовлетворительным – при сумме менее 80 баллов или при наличии нулевой оценки по любому из признаков (табл. 1).

Мы выделили 3 основные группы факторов, негативно влияющих на исход: физиологические , клинические и медицинские .

В основе физиологических лежат возрастные изменения в эпифизарном ростковом хряще (ЭРХ). С возрастом уменьшается толщина и эластичность эпифизарной пластинки, вследствие чего регенерирующие слои хряща становятся более ранимыми при прогрессивно снижающемся их репаративном потенциале. Исходом повреждения регенерирующих слоёв становятся укорочение, деформирование конечности или их сочетание. Возникающие при этом функциональные и биомеханические нарушения, в свою очередь, подавляют пролиферативную активность ростковых клеток.

Фактор роста может оказывать и субъективное воздействие, не всегда оправдывая излиш- ний консерватизм врача, основанный на расчёте ремоделирующих возможностей растущей кости.

К клиническим факторам относим:

-

1) этиопатогенетические: высокая энергия травмирующего агента и выраженный компрессионный момент в механизме травмы;

-

2) патоморфологические: раздавливание, сминание или разрыв регенерирующих слоёв хрящевой пластинки;

-

3) факторы, отягощающие травматический статус больного: нарушение целостности кожных покровов и сопутствующие повреждения.

К медицинским факторам относим организационно-тактические, диагностические, технические и мониторинговые ошибки и вызываемые ими осложнения.

Следует отметить, что деструктивное воздействие указанных выше факторов осуществлялось изолированно, в совокупности или во взаимосвязи, а также непосредственно или через осложнения (рис. 1).

Таблица 1

Оценка исходов травмы

Рис. 1. Пути и механизмы неблагоприятного исхода травм эпифизарного росткового хряща дистального отдела голени

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Практически у всех пациентов установили условный уровень деструктивной энергии трав-магента (ДЭ) в диапазоне от 1 до 7 путём сопоставления обстоятельств травмы и характера травмогенеза с соответствующими клиникорентгенологическими проявлениями. За первый уровень приняли величину энергии, ниже которой нарушение целостности сегмента не возникало. Максимальный, 7 уровень, характеризовался как критический, превышение которого создавало угрозу повреждения жизненно важных органов. Значение ДЭ у пациентов исследуемой группы было не ниже 3 уровня (табл. 2).

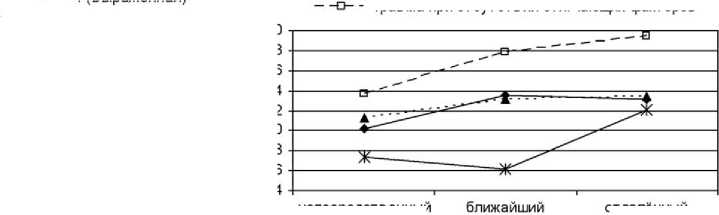

Сравнение средних оценок исходов в совокупностях пациентов, объединённых по признаку единства уровня ДЭ, выявило прямую зависимость вероятности неблагоприятного исхода от мощности деструктивной энергии травмагента (рис. 2). Так, в группе пациентов с 7 уровнем ДЭ средняя оценка совокупности составила сразу после лечения 88,2±2,9 балла, оказавшись наихудшей, а при ДЭ 3 уровня – 92,4±2,2 балла. Такое же соотношение оценок сохранялось и в отдалённом периоде (93,3±5,4 и 99,2±1,3 соответственно).

Исследования последствий компрессионного воздействия показали, что нарушения роста чаще отмечались в тех случаях, когда его направление было преимущественно на периферические отделы диска и у пациентов, эпифизарная зона которых была близка к замыканию. Динамика оценки исхода характеризовалась относительно неплохими результатами непосредственно после лечения с последующим ухудшением в отдалённом периоде (рис. 2).

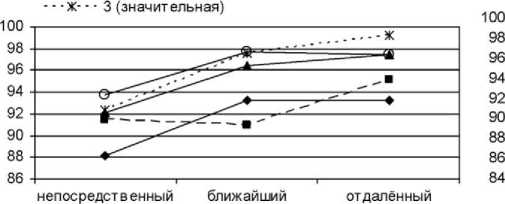

Для группы пациентов с открытыми переломами были характерны относительно низкие оценки в ближайшем после травмы периоде, что являлось следствием ранних осложнений: нагноение раны, реактивное воспаление мягких тканей и сустава и т. д. (рис. 3). Из 11 (13,4 %) пациентов с открытой травмой в 2 (2,4 %) случаях произошло нагноение раны, следствием которого стал тотальный метаэпифизарный синостоз в течение первого года после травмы.

Таблица 2

Ситуационные критерии градации деструктивной энергии (ДЭ)

|

Уровень энергии |

Характеристика величины деструктивной энергии |

Типовые травмогенные ситуации |

Кол-во больных |

|

1 |

минимальная, надпороговая |

резкое подвёртывание стопы в начальный момент или в процессе ходьбы |

3* |

|

2 |

умеренная |

подвёртывание стопы при переходе с шага на бег или в результате соскальзывания со ступени |

10* |

|

3 |

значительная |

подвёртывание стопы при быстром спуске с горки или по лестнице и в процессе спортивных игр |

20 |

|

4 |

выраженная |

падение с высоты < 2 метров; подвёртывание стопы во время быстрого бега; прямой удар в область дистального отдела голени |

18 |

|

5 |

высокая |

падение с высоты 2-3 метров; наезд транспорта, удар массивным предметом в область голеностопного сустава |

14 |

|

6 |

сверхвысокая |

падение с высоты 3-4 метров или с движущегося транспорта |

12 |

|

7 |

критическая |

падение с высоты 3-11 метров с подвёртыванием стопы в момент приземления или без такового; прямое мощное воздействие на голень; срезающее (гильотинное) воздействие на область эпифиза |

19 |

*) Больные, лечившиеся консервативно.

7 (критическая) —■—6 (сверхвысокая)

5 (высокая) ---э---4 (выраженная)

-*—Компрессионный момент в механизме

-Ж-- Открытый перелом

*- ■ ■ Политравма

- Трав ма при отсутств ии отягчающих факторов

непосредственныи отдалённый

Рис. 3. Влияние компрессии и ряда отягощающих факторов на исход

Рис. 2. Влияние уровня деструктивной энергии на оценку исхода в динамике

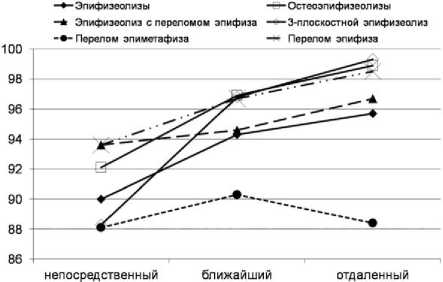

Морфологическая картина травматической деструкции ЭРХ, оцениваемая рентгенологически, зависела, главным образом, от особенностей травмогенеза и возраста пациента. Данный фактор является наиболее информативным и важным для прогнозирования и решения медико-тактических задач. Наихудшие исходы имели пациенты с переломами эпиметафиза, при которых происходил полный разрыв ростковой пластинки (рис. 4). Наиболее доброкачественное течение имели остеоэпифизеолизы и парафи-зарные переломы эпифиза. Сравнительно низкие оценки исхода эпифизеолизов были обусловлены высоким уровнем ДЭ и особенностями травмогенеза, следствием которых было нарушение целостности кожных покровов у каждого второго пациента из этой группы.

Рис. 4. Сравнительная динамика средней оценки исхода травм совокупностей с различным патоморфозом

В большинстве ситуаций имело место взаи-моотягощающее сочетание различных факторов, негативно влиявших на исход, как в следующем клиническом примере (рис. 5, 6, 7).

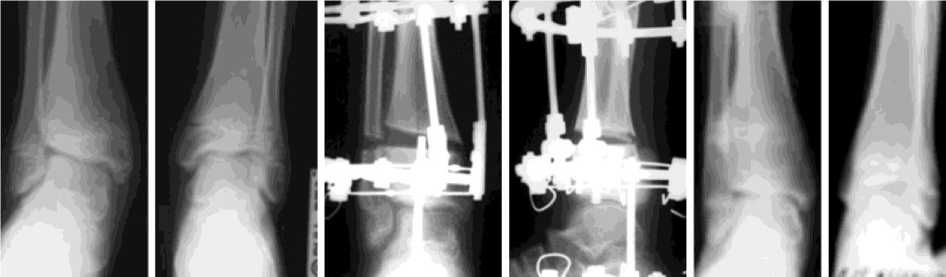

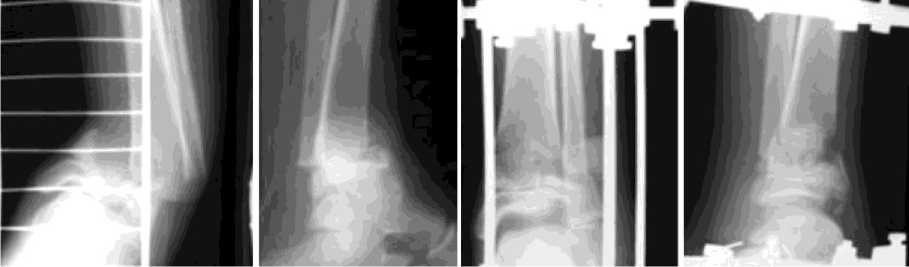

Больной Б., 9 лет, получил травму по гильотинному механизму. Доставлен в клинику через 1 час. Диагноз: открытый (IIIВ тип) остео-эпифизеолиз дистального отдела обеих берцовых костей правой голени с полным смещением отломков, передненаружный вывих стопы (рис. 5). Оперирован в экстренном порядке. Результат лечения и непосредственный исход были оценены на «отлично».

Через 2 года после травмы у ребёнка начала формироваться вальгусная деформация дистального эпиметафиза большеберцовой кости, которая по мере роста прогрессировала. Пациент периодически получал комплексную консервативную терапию.

В возрасте 15 лет, когда зона роста ребёнка была близка к синостозированию, а величина деформации достигла уровня, при котором функциональная адаптация стала невозможной, больному была выполнена операция: надлодыжечная корригирующая остеотомия обеих берцовых костей, остеосинтез аппаратом Илизарова (рис. 6, 7).

Исправлена вальгусно-рекурвационная деформация и компенсировано укорочение 1,5 см. В настоящее время физиологический рост ребёнка закончен, угрозы рецидива деформации нет. Окончательный исход травмы (через 1,5 года после коррекции деформации) хороший.

Рис. 5. Рентгенограммы б-го Б., 9 лет, до лечения, после остеосинтеза, после снятия аппарата и через 2 года

Рис. 6. Рентгенограммы б-го Б. в возрасте 15 лет до коррекции деформации, в процессе коррекции и окончательный исход травмы

Рис. 7. Фото б-го Б. до корригирующей остеотомии, в аппарате и результат лечения

Медицинские факторы.

Организационно-тактические ошибки стали причиной поздней госпитализации 17 (13,9 %) пациентов, причём у 7 из них, поступивших в клинику позднее 7 суток, уже имелись признаки неправильного срастания костных отломков. Процесс репозиции таких переломов существенно затруднялся, а характер репаративного остеогенеза в некоторых случаях отличался избыточной периостальной реакцией, нёсшей угрозу эпифизеодеза.

Диагностические ошибки обусловливались следующими причинами:

-

- незнанием или недооценкой возрастных особенностей анатомии и физиологии детской кости;

-

- недостаточным обследованием (без рентгенографии или рентгенография в одной проекции, пренебрежение в сомнительных случаях сравнительной рентгенографией, компьютерной томографией и другими современными методами диагностики).

Почти у 70 % больных в направительном диагнозе не было указание на повреждение росткового хряща, несмотря на то, что у каждого второго было выполнено рентгенологическое исследование.

Довольно часто врачами допускалась некорректность в формулировке диагноза. Так, эпифи-зеолиз внутреннего отдела эпифиза с его переломом или перелом внутреннего отдела эпиметафиза (рис. 8, а) интерпретировали в ряде случаев как перелом внутренней лодыжки (рис. 8, б).

Диагностические ошибки чаще наблюдались в нестандартных ситуациях. У трёх пациентов с множественной травмой не был выявлен перелом малоберцовой кости, отсутствие необходимой фиксации которой в 2 случаях привело к вторичному смещению костных отломков и сращению их в неправильном положении. На окончательный исход это не повлияло, однако у обоих пациентов длительное время сохранялся болевой синдром.

а б

Рис. 8. Рентгенограммы б-ных разных клиникорентгенологических групп с одинаковой формулировкой диагноза: перелом внутренней лодыжки

Ошибки, связанные с методом, допускались, главным образом, в период отработки методик. Нами выделены следующие группы ошибок:

-

1) нарушение принципа завершённости репозиции на операционном столе;

-

2) нарушение силового режима в системе «аппарат – эпифизарный хрящ»;

-

3) нарушение принципа управляемости остеосинтеза;

-

4) нарушение биомеханической адекватности компоновки аппарата;

-

5) нарушение контролируемости остеосинтеза.

Несоблюдение принципа завершённости репозиции на операционном столе в отношении внутрисуставных переломов у детей ведёт к инконгру-энтности сустава и нарушению роста, что имело место в следующем клиническом наблюдении.

Больной В.,13 лет, получил травму вследствие падения с высоты 5 метров. Механизм: компрессионный, аддукционно-экстензионный. Через 3 часа по направлению травмпункта был доставлен в клинику с диагнозом: открытый (ХБ тип) дистальный оскольчатый остеоэпифизеолиз больше- берцовой кости с переломом эпифиза, перелом малоберцовой кости левой голени с полным смещением отломков, перелом правой пяточной кости, острая ишемия левой стопы (рис. 9). В экстренном порядке была выполнена операция: закрытый чрескостный дистракционный остеосинтез, во время которого полная репозиция не была достигнута. Последующие две попытки репозиции с помощью проводимых через эпифиз спиц также не увенчались успехом. Консолидация перелома наступила с вальгусно-рекурвационной деформацией эпифиза и резким нарушением функции голеностопного сустава. Исход через 3 года: деформирующий артроз голеностопного сустава III-IV степени, эквинусная установка стопы, контрактура, болевой синдром (рис. 10).

Это единственный неудовлетворительный исход в исследуемой группе больных. В данном случае комбинация неблагоприятных клинических факторов была отягощена неверным так- тическим решением с соответствующим нарушением принципа завершённости репозиции.

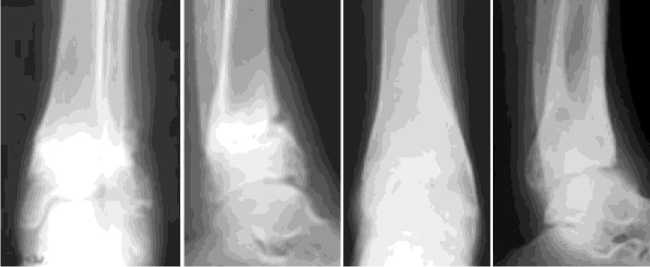

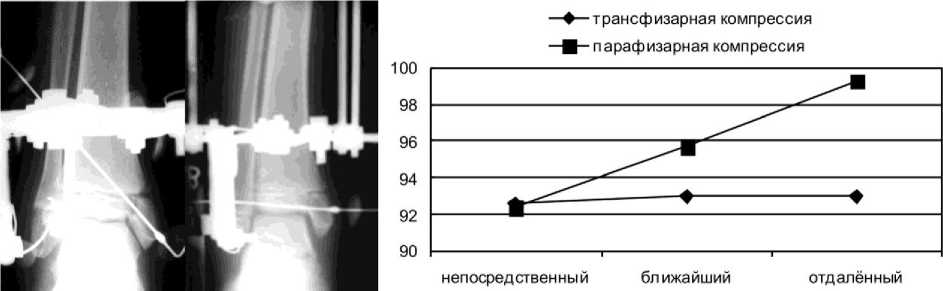

В ряде случаев не использовалась должным образом возможность целенаправленного создания регулируемых динамических напряжений в системе «аппарат – эпифизарный хрящ». В 10 случаях при переломе эпиметафиза или внутреннего отдела эпифиза была применена методика, разработанная для остеосинтеза перелома внутренней лодыжки у взрослых. Проводимая согласно методике репозиционно-фиксационная спица при натяжении создаёт компрессионное напряжение на межфрагментарный контакт. Возможно, указанный фактор наряду с компрес-сионно-аддукционным механизмом травмы послужил причиной формирования варусной деформации у 2 пациентов. Показательной является разница среднестатистической оценки исхода в совокупностях больных с различными условиями фиксации (рис. 11).

Рис. 9. Рентгенограммы б-го В., 13 лет: оскольчатый перелом эпиметафиза и результат дистракционного остеосинтеза

Рис. 10. Результат лечения и исход травмы б-го В.

а

б

в

Рис. 11. Трансфизарная (а) и парафизарная (б) фиксация при эпифизеолизе с переломом внутреннего отдела эпифиза и сравнительная динамика оценки исхода травмы (в)

В 6 случаях, в угоду упрощения конструкции аппарата был неоправданно нарушен принцип управляемости остеосинтеза, причём у 3 пациентов это сказалось на жёсткости фиксации и создало угрозу вторичного травмирования ЭРХ из-за незащищённости последнего. В отношении 2 пациентов хирургами была выбрана методика диафиксации костных отломков на мета-физарном уровне. При этом в обоих случаях не была достигнута точная репозиция и необходимая жёсткость фиксации при нарушенном принципе управляемости остеосинтезом. В процессе фиксации оба пациента были вынуждены ограничивать нагрузку на конечность, что в конечном итоге увеличило сроки реабилитации.

Биомеханическая адекватность компоновки аппарата была нарушена у 18 пациентов. Причём в 17 случаях конструкцию аппарата мы расценили как чрезмерную за счёт неоправданного усиления проксимального модуля. В результате увеличивалась масса аппарата, проксимальная опора ограничивала сгибание в коленном суставе, страдало эстетическое восприятие аппарата.

Однако более опасной ошибкой, имевшей место у одного больного, явилось необоснованное упрощение конструкции аппарата. Ослабевшая вследствие этого жёсткость фиксации стала причиной воспаления мягких тканей вокруг одной из спиц с исходом в локальный остеомиелит, для ликвидации которого потребовалась дополнительная операция.

Динамичность и регулируемость системы «аппарат – эпифизарный хрящ» требует соответствующего мониторинга, для которого необходима техническая доступность зоны контроля для визуализации. Однако в 26 случаях анализируемой группы больных дистальная опора, конструктивно расположенная на уровне эпифиза, перекрывала своей тенью эпифизарную зону на рентгенограммах. Данный фактор стал причиной не устранённого полностью смещения костных фрагментов у 1 из пациентов, что увеличило общий срок его реабилитации.

Следствием необъективной интерпретации данных клинико-рентгенологических исследований у больного С., 12 лет, явилось преждевременное снятие аппарата, что стало причиной вторичного смещения отломков. С учётом того, что повреждение у него было открытым, не было полностью устранено смещение отломков малоберцовой кости, срок фиксации, составивший 24 дня, оказался недостаточным. Больной был повторно оперирован с благоприятным исходом.

РЕЗЮМЕ

В целом отмечено 15 осложнений у 14 (17,1 %) больных, которые в свою очередь в 7 случаях привели к 8 более поздним осложнениям (табл. 3). В 1 случае по поводу осложнения и в 3 в связи с последствиями были выпол- нены дополнительные оперативные вмешательства. Причинами осложнений в 10 случаях были ошибки, допущенные на различных этапах лечебно-восстановительного процесса.

Таблица 3

Осложнения и их причинно-следственные механизмы

|

Осложнение |

N |

Причина |

N |

Последствие |

N |

Медицинские мероприятия |

N |

Исход |

N |

|

Нагноение раны |

2 |

повреждение кожи |

2 |

преждевременный синостоз |

2 |

динамическое наблюдение |

2 |

укорочение 1 см |

1 |

|

прогрессирующее укорочение |

1 |

||||||||

|

Воспаление мягких тканей |

2 |

нарушение жёсткости фиксации |

2 |

без последствий |

1 |

благоприятный |

1 |

||

|

спицевой остеомиелит |

1 |

секвестрнекр-эктомия |

1 |

благоприятный |

|||||

|

Острая ишемия стопы* |

1 |

травматическое сдавление a. Dorsalis pedis |

1 |

трофическая язва |

1 |

длительная консервативная терапия |

1 |

заживление |

1 |

|

Вторичное смещение отломков в аппарате |

2 |

нестабильная и неуправляемая фиксация |

2 |

нарушение опор-ности |

2 |

динамическое наблюдение |

2 |

благоприятный |

1 |

|

сращение со смещением |

2 |

1 |

|||||||

|

Вторичное смещение отломков малоберцовой кости |

2 |

диагностическая ошибка |

2 |

длительный болевой синдром |

2 |

пролонгация реабилитации |

2 |

благоприятный |

2 |

|

Вторичное смещение после снятия аппарата |

1 |

недостаточный срок фиксации |

1 |

нарушение опор-ности, патологическая подвижность |

1 |

реостеосинтез |

1 |

благоприятный |

2 |

|

Неправильное сращение |

1 |

нарушение обзорности |

1 |

без последствий |

1 |

наблюдение |

1 |

благоприятный |

1 |

Продолжение таблицы 3

Осложнения и их причинно-следственные механизмы

|

Осложнение |

N |

Причина |

N |

Последствие |

N |

Медицинские мероприятия |

N |

Исход |

N |

|

Тотальный синостоз* |

1 |

высокая энергия ТА, неполная репозиция, острая ишемия |

1 |

деформация, контрактура |

1 |

корригирую щая остеотомия |

1 |

неблагоприятный |

1 |

|

Частичный синостоз |

3 |

компрессия при травме |

2 |

варус до 10º |

1 |

регулярная терапия |

2 |

относительно благоприятный |

3 |

|

высокая энергия ТА |

2 |

деформирующий артроз |

1 |

||||||

|

погрешности методики |

2 |

вальгус 35º и укорочение 1,5 см |

1 |

корригирующая остеотомия |

1 |

||||

|

повреждение кожи |

2 |

Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что восстановление после травмы на уровне эпифизарной зоны дистального отдела большеберцовой кости не склонно к доброкачественному течению. Современные методы диагностики не в состоянии оценить сохранность хрящевой ткани на клеточном уровне. Поэтому каждый пациент с подобной травмой нуждается в высококвалифицированной медицинской помощи в экстренном порядке, понимая при этом, что всякая ошибка, допущенная при осуществлении диагностических и лечебных мероприятий, несёт угрозу осложнений, что в совокупности с отягчающими факторами собственно травмы существенно повышают вероятность неблагоприятного исхода.