Факторы образа жизни в риске развития хронических неинфекционных заболеваний у лиц молодого возраста (метаанализ данных литературы)

Автор: Онищенко Г.Г., Жукова Т.В., Горбачева Н.А., Латышевская Н.И., Васильева Т.П., Белик С.Н., Шатов А.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Аналитические обзоры

Статья в выпуске: 4 (48), 2024 года.

Бесплатный доступ

Формирование здорового образа жизни и сохранение здоровья населения - сложный многофакторный процесс, напрямую связанный с профилактическим сегментом системы здравоохранения. В свете задач сохранения здоровья будущих поколений населения страны необходим учет и контроль факторов образа жизни среди лиц молодого возраста. Определены роли факторов образа жизни и связанных с ними функциональных изменений в организме как показателей риска развития хронических неинфекционных заболеваний у лиц молодого возраста. Исследование основывалось на метаанализе данных, собранных из различных научных баз данных за период с 2013 по 2023 г. В анализируемых работах использовались различные методы исследования, включая анкетирование, антропометрию, функциональные пробы и биохимические анализы. Для статистической обработки данных применялся кластерный анализ с использованием программы Statistica 10. Результаты метаанализа показали, что среди факторов риска, влияющих на здоровье молодежи, выделяются два основных локуса. Первый: гиподинамия и ассоциированные с ней нерациональное питание и артериальная гипертензия. Второй - вредные привычки, среди которых абсолютное первенство занимает курение. Определены основные факторы риска образа жизни лиц молодого возраста, приводящие к развитию хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), а именно: гиподинамия и курение. Возникает необходимость разработки статистических учетных форм с целью контроля определенных в данной работе факторов риска в системе СГМ.

Молодой возраст, гиподинамия, курение, нерациональное питание, факторы риска здоровью, метаанализ, кластерный анализ, хронические неинфекционные заболевания

Короткий адрес: https://sciup.org/142243795

IDR: 142243795 | УДК: 613.26 | DOI: 10.21668/health.risk/2024.4.16

Текст обзорной статьи Факторы образа жизни в риске развития хронических неинфекционных заболеваний у лиц молодого возраста (метаанализ данных литературы)

Формирование и сохранение здоровья отдельного человека и нации в целом – сложный многофакторный процесс, управление которым лежит как в сфере здравоохранения, так и в сфере экономики, социальной политики, экологии и т.д. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что отсутствие физической активности, курение, злоупотребление алкоголем и нездоровое питание являются четырьмя основными поведенческими факторами риска, повышающими вероятность развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) [1]. За последнее десятилетие традиционная парадигма отечественного здравоохранения, подчеркивающая приоритет профилактики, получила новое современное развитие в результате принятия ряда законодательных документов1.

В области здравоохранения выделены следующие приоритетные профилактические задачи: выявление факторов риска развития ХНИЗ, их доно-зологическая диагностика; формирование приверженности к здоровому образу жизни.

Риск-ориентированные технологии оценки здоровья являются современной методологией деятельности системы здравоохранения. Эта методология развивалась в нашей стране, начиная с 2000 г. Современное (на 2024 г.) состояние проблемы изучения и оценки рисков представлено в монографии [2], где подчеркивается, что основой для построения модели оценки риска является формирование информационной платформы, а именно отбор источников информации, возможностей их количественного учета и формирование на этой основе информационных баз, гармонизированных с существующими ресурсами в этом направлении.

Оценка рисков здоровью, связанных со средой обитания, с учетом физических, химических, микробиологических, радиационных факторов является предметом функционирования социально-гигиенического мониторинга. Однако факторы среды обита- ния формируют важную, но далеко не глобальную парадигму здоровья. Как известно, 50 % (или более) здоровья связано с образом жизни. Это регулярно подчеркивается в Государственных докладах «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации». Так, например, в Государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году»2 указывается, что 53,1 % населения (около 77,7 млн человек) подвержены негативному влиянию факторов образа жизни. В то же время доля принятых в 2023 г. управленческих решений, направленных на формирование ЗОЖ, составила всего 13,63 %. Причины этого носят объективный характер, так как социально-гигиенический мониторинг не оперирует в достаточной мере донозологическими критериями оценки, а следовательно, и управления рисками здоровью, связанными с образом жизни. Информация о факторах образа жизни, включенная в СГМ, ограничивается динамикой продаж алкогольной продукции в Российской Федерации, динамикой острых отравлений спиртосодержащей продукцией, уровнями отравлений курительными смесями среди населения Российской Федерации. До 2020 г. приводились данные о динамике потребительских расходов на табачную продукцию и стандартизованной по возрасту распространенности употребления табака лицами в возрасте от 15 лет, в отчетах 2022 и 2023 гг. этих данных нет.

Между тем в стране функционирует система диспансеризации населения, и в соответствии с ныне действующим приказом № 404н от 27.04.2021 «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» одной из целей диспансеризации является выявление факторов риска развития заболеваний, включающих (в редакции вышеупомянутого приказа) повышен- ный уровень артериального давления (АД), гиперхолестеринемию, повышенный уровень глюкозы в крови, курение табака, риск пагубного потребления алкоголя, нерациональное питание, низкую физическую активность, избыточную массу тела, а также риск потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Итоги диспансеризации 2023 г.3 показывают, что только 22 % населения из более чем 77 млн обследованных можно признать здоровыми, а факторы риска развития ХНИЗ выявлены у 46 % пациентов. Наиболее значимыми из них были признаны повышение АД (29,6 %), избыточная масса тела (29,8 %). Кроме того, вышеназванные факторы риска можно рассматривать как предпатологию, характерную для зрелого возраста.

В соответствии с Концепцией развития социально-гигиенического мониторинга (СГМ) в стране4 планируется:

– разработка критериев и методов обоснования и выбора приоритетов и оптимальных управленческих решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей с учетом санитарно-гигиенических, экономических, социальных факторов и факторов образа жизни, характеризующих среду обитания человека;

– создание баз данных, характеризующих факторы образа жизни, и разработка методов их оценки в рамках системы СГМ.

С позиций первичной профилактики ХНИЗ лица молодого возраста являются наилучшей моделью для выявления факторов риска. В литературе имеется огромный массив данных о состоянии здоровья детей, подростков, юношей и девушек, динамике изменения здоровья за определенный период, в том числе и в соответствии с изменением социально-экономических условий жизни населения. В отдельных статьях как отечественной, так и иностранной литературы рассматриваются факторы образа жизни, объединяющие от нескольких десятков до сотен наблюдений различных факторов риска развития ХНИЗ у лиц молодого возраста. В связи с этим актуальным является формированием базы современных данных о неблагоприятных факторах образа жизни лиц молодого возраста, обоснованно рассматривая их в качестве предикторов ХНИЗ, при этом ориентируясь на донозологические изменения в организме. Это определило цель нашей работы.

Цель исследования – определение роли факторов образа жизни и связанных с ними функциональных изменений в организме как показателей риска развития ХНИЗ у лиц молодого возраста.

Цель реализуется путем решения ряда задач:

-

1. Обоснование критериев поиска данных литературы в современных доступных информационных базах.

-

2. Обоснование ведущих факторов риска образа жизни с целью возможного включения их в систему СГМ.

Материалы и методы . В ходе исследования был проведен поиск в следующих базах данных: научная библиотека «КиберЛенинка», MEDLINE (на платформе PubMed), научная электронная библиотека eLIBRARY, Cochrane Library, Wiley Online Library, ScienceDirect за период с 2013 по 2023 г. по следующим ключевым словам: здоровье, кардиогенный риск, диспансеризация, уровень здоровья молодежи, факторы риска заболеваний, оценка здоровья. Публикации собирались частично «вручную» и при помощи ПО Screening. Авторы просмотрели подходящие статьи для включения, выявили недостающие данные и ознакомились с оригинальными публикациями. Расхождения и отсутствующие данные были урегулированы путем группового обсуждения, ссылок на оригинальную публикацию и дополнительного независимого решения всех авторов.

Из научной электронной библиотеки eLIBRARY было взято 37 % источников, из научной библиотеки «КиберЛенинка» (общая научная библиотека) – 35 %, из MEDLINE (на платформе PubMed) – 14 %, из Wiley Online Library (база данных клинической литературы) – 6 %, из ScienceDirect – 5 %, из Cochrane Library (база данных клинической литературы) – 3 %.

Отбор источников литературы для анализа осуществлялся по следующим критериям: актуальность, релевантность (соответствие теме исследования), доступность (они должны быть опубликованы в открытом доступе или доступны через библиотеки или базы данных), время публикации (за период с 2013 по 2023 г.).

В результате поиска в базах данных идентифицировано 2406 публикаций. Из этих литературных источников исключена 791 статья по следующим причинам: нет доступа к полному тексту ( n = 143), статьи не являлись протоколами или результатами систематических обзорных исследований ( n = 248), публикации не соответствовали искомой тематике ( n = 400). Таким образом, для последующего анализа отобрано 1615 источников: использовались экспериментальные работы и другие метаанализы, студенческие литературные обзоры не включались. В указанных источниках приведено описание состояния здоровья более 200 тысяч человек, из них

57 % женщин и 43 % мужчин. Представительство стран было различным: Россия (82,2 %), Беларуь (3 %), Казахстан (1,3 %), Индия (0,6 %), США (6,3 %), Англия (0,3 %), Китай (2,7 %), Бразилия (1,3 %), Германия (0,6 %), Иордания, Гана, Кот-д’Ивуар, Италия, Афганистан, Финляндия, Иран, Словакия и Армения (по 0,3 %).

В ходе проведенного количественного синтеза первичных данных для получения суммарных статистических показателей было выделено три возрастные категории: 14–17; 18–25; 26–30 лет.

Авторы рассматриваемых работ использовали различные методы: анкетирование (78,6 %), а также антропометрию, методы функциональной диагностики: измерение АД, ЧСС; ЭКГ с нагрузкой и без; расчет ИМТ; измерение ЖСС, ЖЕЛ (16 %), биохимия крови: холестерин, глюкоза, ЛПВП и ЛПНП (2,6 %), функциональные пробы: Штанге, Мартине, Руффье, Генчи, ортостатическая, индекс Робинсона (2,8 %).

По данным литературного обзора составлен библиографический указатель, размещенный в Calameo – онлайн-сервисе для публикации материалов в Интернете, в котором можно ознакомиться со всеми используемыми источниками5.

В качестве статистического метода обработки данных проводился кластерный анализ методом оценки Евклидова расстояния для определения прямых взаимосвязей между факторами риска на основании кратчайшего расстояния между переменными. Использовалось программное обеспечение Statistica 10. Группирующими переменными для кластеров выступало количество обследуемых в соответствии с возрастными интервалами: все возраста, 14–17; 18–25; 26–30 лет, что позволило определить распределение факторов риска образа жизни в различных возрастных группах среди молодежи. По отношению к возрасту обследуемых формировались кластеры факторов образа жизни по принципу наибольшей связи друг с другом.

Первоначально рассматривались корреляционный и регрессионный методы обработки статистических данных. Выбор кластерного анализа был обоснован затруднением проведения регрессионного анализа ввиду невозможности (на базе фактических данных) выделить единую зависимую переменную. В то же время выбранный нами метод позволяет определить уровень взаимосвязи между всеми исследуемыми переменными.

Результаты и их обсуждение. Анализ взаимосвязи между работой и социально-демографическими факторами, образом жизни и риском сердечнососудистых заболеваний у бразильских подростков в возрасте 12–17 лет, которые в силу социального статуса работали в утреннюю смену, при учете низ- кого потребления фруктов и овощей, показал, что они являются наиболее распространенными факторами риска, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям. В группе подростков, которые работали менее 20 ч в неделю, наблюдался защитный эффект в отношении массы тела, при этом отмечено, что подростки-работники были более склонны к короткому по времени сну, по сравнению с теми, кто не работал. Для подростков, которые учатся в утренние смены и должны просыпаться рано, этот фактор имеет последствия в виде хронического недосыпания в течение недели и кумулятивной усталости, вызывающей цикл «сон – бодрствование», что может привести ко многим органическим нарушениям, таким как сердечнососудистые заболевания, иммунный дефицит, нарушения в когнитивном и аффективном поведении и риск ожирения. Это также может стать предвестником вредных привычек, таких как употребление алкоголя и табака. Взаимосвязи между анализируемыми переменными здоровья (гипертония, метаболический синдром и биохимические изменения) и трудовой деятельностью статистически не было обнаружено. Эти результаты могут быть связаны с поддержанием веса тела, вызванным физической активностью [3]. Исследования сердечно-сосудистых рисков у подростков в возрасте от 12 до 17 лет, независимо от пола, посещающих занятия в утренние часы, показали, что более высокие показатели идеального показателя Cardiovascular Health (CVH) были обнаружены у подростков в возрасте старше 15 лет, по сравнению с подростками младше 15 лет. Иной результат был получен среди европейских подростков: младшие подростки (< 15 лет) имели более высокий идеальный CVH, чем старшие подростки (15 лет), 4,69 против 4,29 соответственно [4]. Такое различие может быть связано с тем, что родители склонны снижать контроль с увеличением возраста, что способствует принятию связанного с образом жизни рискованного поведения. Эта характеристика имеет большее влияние, когда человек находится ближе к началу взрослой жизни [5]. Поскольку подростки в настоящем исследовании были обследованы только до 17 лет, этот эффект может быть неочевидным, что может привести к неидеальному CVH. Кроме того, более высокие показатели идеального CVH были обнаружены у учащихся частных школ, а также более высокая доля идеального артериального давления и пограничная доля идеального уровня быстрой глюкозы плазмы, по сравнению с учащимися государственных школ, что свидетельствует, что подростки из семей с более высоким уровнем дохода, вероятно, имеют лучшие показатели сердечно-сосудистого здоровья [6]. Изучение и сравнение влияния занятий спортом и физи- ческой активностью на качество жизни, связанного со здоровьем, среди студентов-спортсменов (n = 842) и обычных студентов (n = 1322) показало значительные различия в оценке психического компонента (MCS) в зависимости от уровня занятий спортом и физической активности, однако таких различий не было выявлено в оценке физического компонента (PCS). После учета пола была обнаружена положительная связь между повышением уровня занятий спортом и физической активности и увеличением MCS, то есть более высокий уровень занятий спортом и физической активности был связан с более позитивным психическим здоровьем в этих группах населения [7]. По данным исследования, частота распространенности факторов риска развития ХНИЗ выше у студентов-медиков, не имеющих физической активности, помимо занятий по дисциплине «физическая культура и спорт». У студентов-спортсменов реже наблюдается психоэмоциональное напряжение, менее распространенными являются курение и употребление алкоголя, а также нерациональное питание, чем у их однокурсников, не занимающихся спортом. Данное обстоятельство может свидетельствовать о возможном положительном влиянии дополнительных занятий спортом, кроме обычных занятий физкультурой в рамках расписания, на распространенность факторов риска ХНИЗ у будущих медицинских работников [8]. В дополнение к интервью были собраны антропометрические данные (вес, размер и индекс массы тела (ИМТ)), артериальное давление, а также результаты лабораторных исследований (глюкоза крови, холестерин и триглицериды). Эти данные были собраны в качестве клинического подтверждения аналитических значений факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Факторами риска нарушения сердечнососудистой функции у бразильских студентов были семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний (93,2 %), малоподвижный образ жизни (56,8 %), фармакологический препарат (40,0 %), дислипидемия (35,3 %) и недостаточное знание модифицируемых факторов риска (25,3 %). Другие факторы риска для этого сестринского диагноза были низкими: личный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний (12,7 %), ожирение (9,5 %), высокое кровяное давление (4,7 %) и сахарный диабет (0,5 %) [9]. В регрессионном анализе возраст показал значительную связь с общим ожирением, тогда как возраст и женский пол были значительно связаны с абдоминальным ожирением. Анализ также выявил мужской пол и высокий ИМТ как факторы повышенного риска гипертонии [10]. Многофакторный логистический регрессионный анализ показал, что малоподвижный образ жизни (коэффициент шансов OR = 2,517, p = 003), сахарный диабет (СД) (OR = 1,902, p = 006), высокий индекс массы тела (ИМТ ≥ 30 кг/м2) (OR = 1,776, p = 005), хороший социально-экономический статус (OR = 1,724, p = 021) и гипертония (OR = 1,664, p ˂ 0,001) были незави- симыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у афганской популяции [11]. В исследовании [12] были сделаны антропометрические измерения, определены артериальное давление и уровень глюкозы в капиллярной крови. Модель логистической регрессии позволила выявить факторы, связанные с гипертонией, а также факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: 148 человек (7,3 %) имели избыточный вес или ожирение; 44,0 % мужчин и 36,6 % женщин сообщили об употреблении алкоголя. Опрос с помощью стандартизированного опросника скорости приема пищи (медленная или быстрая) и физической активности (активная или неактивная) показал, что все три оцениваемых фактора риска (режим питания, физическая активность и потребление кислорода) были положительно связаны с абдоминальным ожирением, повышенным артериальным давлением, повышенным уровнем глюкозы в крови натощак (FBG), повышенным уровнем триглицеридов (TG) и сниженным холестерином липопротеинов высокой плотности (HDLC) [13]. Авторами получены результаты, подтверждающие, что многие студенты бакалавриата борются с расстройством пищевого поведения или диагностируемым расстройством пищевого поведения, но не получают эффективной профилактики и не имеют доступа к точной диагностике и доступному лечению. Особенно важно разрабатывать все более надежные способы выявления студентов с высоким уровнем расстройств пищевого поведения и предлагать им оригинальные или культурно приемлемые и эффективные методы профилактики или раннего лечения [11]. Риск от курения, в том числе электронных сигарет: более высокая, умеренная или интенсивная физическая активность была обратно связана с использованием сигарет и электронных сигарет в поперечном сечении. Данные о физической активности, предоставленные самими респондентами, а также данные о курении сигарет и использовании электронных сигарет при помощи анкетирования показали, что только более высокая умеренная физическая активность была статистически значимо связана с уменьшением курения сигарет 6 месяцев спустя после корректировки на базовое курение сигарет. Более высокая физическая активность на исходном уровне была связана с увеличением использования электронных сигарет при последующем наблюдении, с корректировкой на базовое использование электронных сигарет, поиск ощущений, ИМТ и демографические переменные [14]. Выявлено, что высокий ИМТ был связан с последующей депрессией. На основании метаанализа восьми исследований обнаружено, что курение связано с последующей депрессией. Низкое, но не высокое, САД было связано с повышенным риском депрессии. Борьба с курением и ожирением в детском / подростковом возрасте важна для профилактики как сердечно-сосудистых заболеваний, так и депрессии на протяжении всей жизни [15]. Оценка того, как факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, связанные с образом жизни (индекс массы тела (ИМТ), липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности, триглицериды, систолическое артериальное давление, уровень глюкозы в крови) и факторы образа жизни (потребление овощей, фруктов, курение и физическая активность) влияют на индекс системного сосудистого сопротивления (ИССС) и сердечный индекс (СИ), определяемые во взрослом возрасте, показала, что ИМТ в детстве, уровень глюкозы в крови, потребление овощей, курение и физическая активность независимо друг от друга предсказывают системное сосудистое сопротивление во взрослом возрасте. Благоприятное изменение количества факторов риска или ИМТ с детства до взрослого возраста было связано с более низким сосудистым сопротивлением во взрослом возрасте [16].

При изучении двигательной активности школьников и студентов медицинского вуза г. Уфы установлено, что значительная часть обследуемых лиц (43,16 % от общего числа) имела недостаточный уровень двигательной активности, ограниченный только посещением уроков физкультуры по расписанию, и только 39,78 % обучающихся регулярно посещали различные спортивные кружки и секции. Установлено, что студенты и школьники, не занимающиеся спортом, имеют нерациональный режим дня. Они достоверно больше свободного от учебы времени проводят за компьютером и у экрана телевизора. Доля детей и подростков с нормальным физическим развитием во всех возрастных периодах достоверно выше среди занимающихся спортом. У школьников и студентов, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, выявлены более высокие функциональные показатели по значениям жизненной емкости легких, силы кисти рук и уровню адаптации. По характеру занятий физической культурой и спортом у школьников и студентов были выявлены возрастно-половые различия. Так, продолжительность тренировок и уровень спортивного мастерства выше у юношей, по сравнению с девушками. Отмечено увеличение с возрастом кратности и продолжительности тренировок, а также уровня спортивного мастерства [4]. Анализ поведенческих факторов риска здоровью школьников 10–11-х классов показал, что для большинства старшеклассников (76,2 ± 0,9 %) характерно позитивное отношение к школе и наличие доброжелательной атмосферы в классах. Ведущими, наиболее часто встречающимися факторами риска здоровью у старшеклассников на современном этапе являются возросшая учебная нагрузка (90,5 ± 0,6 %) и чрезмерное увлечение электронными устройствами (92,0 ± 0,6 %), которые значительно повышают суточную зрительную нагрузку и служат причиной ухудшения зрения (49,9 ± 1,1 % опрошенных), способствуют появлению частых головных болей (56,2 ± 1,1 %), болей в спине (43,5 ± 1,0 %). Большинство респондентов отметили перепады настроения (71,8 ± 0,9 %) и слабость после занятий в школе (69,6 ± 1,0 %). Почти половина учеников (45,3 ± 1,1 %) оценила свое здоровье как удовлетворительное или плохое. Нерациональное использование значительным числом обучающихся электронных средств в учебном процессе и на досуге в значительной степени (55,7 ± 1,1 % респондентов) сокращает время пребывания на свежем воздухе, продолжительность ночного сна (76,8 ± 0,9 %) и двигательную активность (87,4 ± 0,7 %). У большинства школьников неблагоприятным фактором является нарушение питания, характеризующееся отсутствием сбалансированности и нерегулярностью. На состояние здоровья подростков оказывают влияние выявленные в ходе анализа поведенческие факторы риска [5]. Исследование показало, что только 40 % опрошенных подростков занимаются дополнительно в спортивных секциях: 53 % юношей и 28 % девушек. Следующим по частоте выявления следовало табакокурение: у 24 % юношей и у 11 % девушек (р < 0,001). Наиболее неблагоприятным в отношении раннего формирования у подростков 15–17 лет стойкой эссенциальной артериальной гипертензии было сочетание нескольких модифицируемых факторов риска. Так, при сочетании избытка массы тела / ожирения с курением и низкой физической активностью риск формирования артериальной гипертонии у юношей был выше в 8 раз (ОШ = 8,1; 95 % ДИ: 1,1–61,4), у девушек – в 18 раз (ОШ = 18,4; 95 % ДИ: 1,0–326,4). Показано, что у подростков с артериальной гипертензией в раннем формировании субклинического поражения органов-мишеней имеет значение абдоминальный характер жироотложения [17].

Среди студентов-первокурсников СтГМУ биологические факторы сердечно-сосудистого риска типа АГ / ПГ и избыточная масса тела регистрируются у каждого шестого-седьмого, а хроническая очаговая инфекция – практически у каждого четвертого студента. Отягощенная наследственность выявлена в третьей части случаев. Такие поведенческие факторы риска, как нерациональное питание, гиподинамия и низкая стрессоустойчивость, отмечаются у каждого четвертого-пятого поступившего в вуз. Курение регистрируется в десять раз реже. Полное же отсутствие факторов риска фиксируется лишь у четвертой части обследованных. При этом имеются гендерные различия среди первокурсников в выявлении факторов риска. Биологические факторы типа повышенного АД и избыточной массы тела в четыре и два раза чаще регистрируются среди юношей. Поведенческие же факторы, включая нерациональное питание, гиподинамию и низкую стрес-соустойчивость в два раза чаще выявляются у девушек. Курение, напротив, в три раза чаще встречается среди юношей. Несмотря на молодой возраст и короткий анамнез присутствия повреждающих факторов, у студентов имеет место доклиническое, но уже достаточно четкое поражение аортальной стенки как одного из наиболее прогностически значи- мых органов-мишеней [18]. Среди факторов, влияющих на состояние здоровья студентов и высокую заболеваемость эндокринной патологией, наиболее значимыми, по данным анкетирования за период 2007–2009 гг., являются: низкий исходный уровень здоровья, широкая распространенность активного (42,9 %) и пассивного (47,2 %) табакокурения и болезней костно-мышечной системы (45,9 %), неудовлетворительные жилищно-бытовые условия (22,8 %), нерациональное питание. Среди обследованных студентов до апробации разработанных организационных форм и новых подходов к профилактике регулярно курили 56 % юношей и 25 % девушек. Наибольшее количество курящих приходилось на лиц в возрасте до 20 лет. Алкогольные напитки употребляли 71,1 % анкетируемых, предпочитая пиво (31,0 %) [19]. Опрос 1912 студентов первого курса (юношей и девушек, средний возраст – 17,7 г.) из двух московских высших учебных заведений с целью выявления уровня физической активности, статуса курения, злоупотребления алкоголем и пищевых зависимостей показал, что почти треть учащихся (в основном девушки) ведут малоподвижный образ жизни. Средний возраст начала курения – 14,8 г. На данный момент курят 22 % учащихся (28 % юношей и 18 % девушек). 12,2 % респондентов имеют умеренную и сильную никотиновую зависимость. Большинство курильщиков демонстрируют низкую мотивацию к отказу от курения. Средний возраст начала употребления алкоголя – 15,8 г. 60 % студентов употребляют алкоголь. Между девушками и юношами нет больших различий в употреблении алкогольных напитков. 18 % студентов, участвовавших в исследовании, питаются нерегулярно. Почти 50 % студентов добавляют соль в приготовленную пищу. 17 % студентов едят слишком много сахара; более 50 % употребляют продукты, богатые сахаром и жирами. 54 % студентов недостаточно употребляют овощи и фрукты [20]. Анализ состояния здоровья студентов Ижевской государственной медицинской академии различных курсов и обобщение данных об образе жизни, здоровье, заболеваемости студентов методом анкетирования показал, что молодые люди имеют достаточно низкий уровень здоровья, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, наличием одного хронического заболевания и более, низкой заинтересованностью в собственном здоровье, неправильным режимом труда, сна, отдыха, питания, физической активности и др. Анализ данных анкетирования показал, что студенты имеют низкий уровень здоровья – 35,0 % обучающихся болеют более трех раз в год острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), также у 38,0 % имеется хотя бы одно хроническое заболевание. Среди хронической патологии лидирующие позиции занимают: на первом месте – болезни органов дыхания – 19,0 %, на втором – заболевания костно-мышечной системы (16,4 %), на третьем – болезни глаза (15,1 %), на четвертом – болезни орга- нов пищеварения (14,5 %), на пятом – болезни нервной системы (11,2 %), на шестом – болезни эндокринной системы (10,3 %), на седьмом – болезни мочеполовой системы (9,8 %), на последнем – болезни крови и органов кроветворения (3,7 %). Нарушения опорно-двигательного аппарата имеет каждый пятый студент, что связано с сидячим и малоподвижным образом жизни. Наиболее часто встречаются нарушения осанки, сколиотические изменения позвоночника и плоскостопие [21].

Приверженность лиц молодого возраста здоровому образу жизни показала, что две трети опрошенных учащихся оценивают свое здоровье как хорошее, болеют крайне редко. Треть респондентов периодически испытывают некоторые недомогания. Среди негативных психофизиологических состояний, которые они время от времени испытывают, старшеклассники чаще всего отмечали пониженное настроение, сильную усталость в конце дня, раздражительность и головные боли. Девушки жаловались на периодические недомогания чаще, чем юноши. Основными составляющими здорового образа жизни из года в год старшеклассники считают занятия спортом, правильное питание, отказ от вредных привычек и здоровый сон, причем значимость правильного питания среди подростков за последние два года существенно возросла. Подавляющее большинство (79 %) опрошенных старшеклассников стараются вести здоровый образ жизни. Для укрепления своего здоровья школьники стараются чаще бывать на свежем воздухе, занимаются спортом в секции или самостоятельно, с друзьями, а также избегают вредных привычек [22]. Авторами выявлено наличие достоверных прямых корреляционных связей слабой степени занятий физической культурой и спортом с различными гемодинамическими показателями в возрастном аспекте [23].

Методом анкетирования, а также путем инструментального скрининга, включающего оценку сердечно-лодыжечного васкулярного индекса у лиц молодого возраста, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), определена частота случаев избыточной массы тела и ожирения, повышенного уровня АД, курения, гиподинамии, а также особенности питания у лиц молодого возраста из разных вузов СКФО. Интегративный показатель артериальной ригидности CAVI с обеих сторон у лиц группы славянского этноса оказался несколько выше по сравнению с данным показателем у сверстников группы кавказского этноса [24]. При оценке артериального давления, ИМТ и пульсового давления в регрессионной модели зависимая переменная – адаптационный потенциал – выявлена тенденция – с увеличением ИМТ и размеров тела возрастает распространенность сердечно-сосудистых заболеваний [25].

Проведенное исследование зависимости субъективной оценки здоровья и условий труда у подростков 18–25 лет выявило зависимость: чем хуже ус- ловия труда, тем ниже оценивали свое самочувствие респонденты, при этом выявлена зависимость объективного ухудшения здоровья, так как при более тяжелых условиях труда возрастали требования работодателя к сотрудникам. В результате работники не оформляли временную нетрудоспособность, даже когда это было необходимо, что влечет за собой развитие профессиональных заболеваний. Также авторы отмечают, что при условиях труда с большей физической активностью у работников лучше самочувствие, менее распространены хронические заболевания и менее распространено ожирение [26]. Для изучения образа жизни студентов Тихоокеанского государственного медицинского университета использованы результаты анонимного анкетирования. Оценка физического развития проводилась по результатам медицинского осмотра. Оценивались данные соматометрии (длина тела, масса тела) с применением метода индексов (индекс массы тела – ИМТ), биоимпедансометрии (анализ состава тела) и функциональные показатели (спирометрия). При этом выявлено, что факторы риска (ФР), приводящие к развитию хронических неинфекционных заболеваний, определялись у 1165 студентов первых-третьих курсов по семи параметрам: избыточная масса тела, недостаток массы тела, гиперхолестеринемия, гипергликемия, повышенное АД, пониженное АД и курение. Оценка образа жизни студентов показала, что вредные привычки имеет половина респондентов. Выявлены наиболее распространенные факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний у студентов в зависимости от курса обучения и гендерной группы. Первый курс: юноши – гиперхолестеринемия, повышенное АД, избыточная масса тела; девушки – недостаток массы тела, гипергликемия, гиперхолестеринемия. Второй курс: юноши – повышенное АД, гипергликемия, избыточная масса тела; девушки – недостаток массы тела, гипергликемия, гиперхолестеринемия. Третий курс: юноши – повышенное АД, курение, избыточная масса тела; девушки – недостаток массы тела, гиперхолестеринемия, гипергликемия [27]. Представителями умственного труда больше осознается многообразие составляющих здорового образа жизни, что отражается на их повседневной жизни. Они чаще включены в различные виды физической активности, в том числе в форме организованных занятий. Среди них больше тех, кто соблюдает здоровый рацион и режим питания, и, напротив, меньше приверженных вредным привычкам (курение, употребление алкоголя). В отношении соблюдения основных принципов здорового образа жизни работники физического труда показывают значительно более негативные результаты. Их стиль жизни в целом больше связан с рисками для жизни и здоровья. В установленную по опросным данным зависимость практик поведения работников в сфере укрепления здоровья от вида их трудовой активности, безусловно, могут вмешиваться другие социально- демографические факторы, в том числе половозрастной, образовательный или фактор материального благополучия [28–34]. Результаты исследования подростков 18–25 лет в сравнительном отношении до пандемии коронавирусной инфекции и после в русле тенденции приверженности ЗОЖ среди лиц молодого возраста показали, что наблюдалось увеличение обеспокоенности состоянием своего здоровья и повышение приверженности здоровому образу жизни [35].

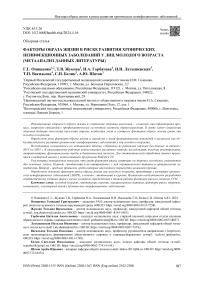

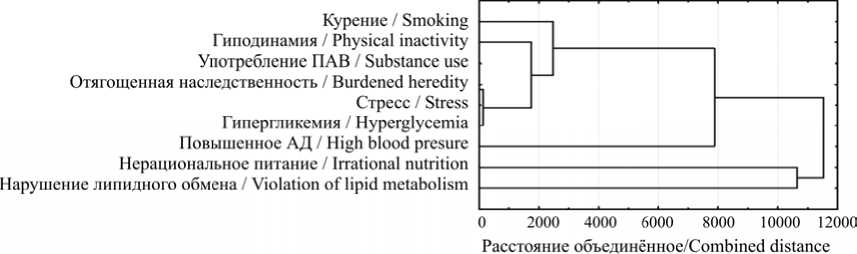

На дендрограмме представлено распределение изученных источников литературы по характеру выявленных факторов риска (рис. 1). По оси абсцисс ( Х ) расположены сами факторы риска, выявленные по данным литературных источников, по оси ординат ( Y ) – располагается мера связи (расстояния объединения) между кластерами, выраженная в частоте встречаемости каждого фактора риска среди обследованных лиц по данным литературы. В данном исследовании мы опирались на то, что изначально каждый фактор риска представляет собой отдельный кластер, и впоследствии они объединяются в группы, в зависимости от степени связи (расстояния) между исследуемыми переменными.

В результате среди обследованных 215 858 тысяч лиц молодого возраста выделяются два локуса, связанных с неблагоприятными факторами образа жизни. Первый – это гиподинамия и, по-видимому, ассоциированные с ней нерациональное питание и артериальная гипертензия. Второй – вредные привычки, среди которых абсолютное первенство занимает курение.

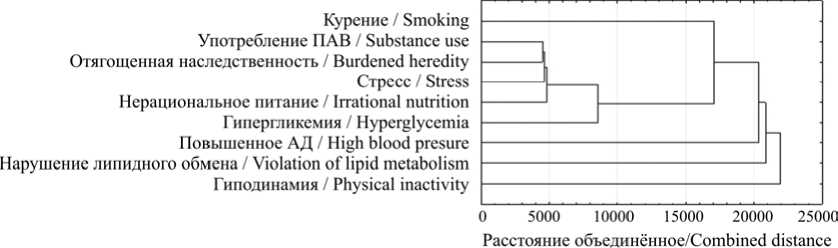

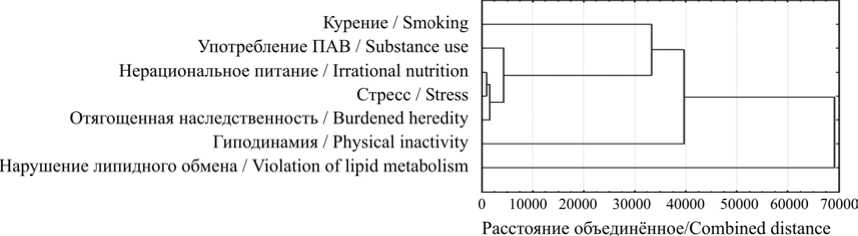

Распределение факторов, влияющих на здоровье, в зависимости от возраста обследуемых, различно (рис. 2 и 3). В возрастной группе 14–17 лет (см. рис. 2) гиподинамия увеличила свое представительство и закономерно возрос удельный вес нефункциональных последствий, а именно повышение АД, гипергликемия, нарушение липидного обмена. Взаимосвязь между данными переменными увеличивается (см. рис. 2): видно, что Евклидово расстояние между ними уменьшается, а количество обследованных, выявленных с вышеперечисленными факторами риска, возрастает до 17 000, формируя массивный кластер – гиподинамия и нарушения липидного обмена выходят на ведущее место среди рассматриваемых факторов риска. Курение в данной возрастной группе менее выражено – 4000 человек, в отличие от возрастной группы 18–25 лет (см. рис. 3).

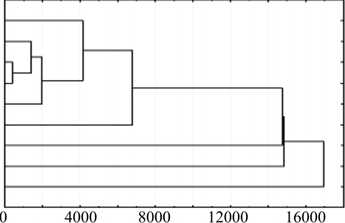

В возрастной группе 18–25 лет (см. рис. 3) практически все неблагоприятные факторы и соответствующие последствия образа жизни присутствуют на фоне курения, т.е. фактор курения выявлен у большинства обследованных в данной возрастной группе, остальные факторы риска менее выражены. Основными кластерообразующими факторами являются: курение, гиподинамия, употребление психоактивных веществ и нерациональное питание. Данные факторы риска влияют на развитие ХНИЗ среди лиц молодого возраста и имеют тесную связь

Вес группы Дентограмма для 9 перемен Метод одиночной связи Евклидово расстояние / All groups Dentogram for 9 variables Single link method The Euclidean distance

Рис. 1. Дендрограмма распределения факторов риска во всех возрастных группах

Возраст = 14-17 Дендрограмма для 9 перемен Метод одиночной связи Евклидово расстояние / Age = 14-17 years old Dendrogram for 9 variables Single link method The Euclidean distance

Курение / Smoking

Употребление ПАВ / Substance use Отягощенная наследственность / Burdened heredity Стресс / Stress Нерациональное питание / Irrational nutrition Гипергликемия / Hyperglycemia Повышенное АД / High blood presure Нарушение липидного обмена / Violation of lipid metabolism Гиподинамия / Physical inactivity

2000 6000 10000 14000 18000

Расстояние объединённое/Combined distance

Рис. 2. Дендрограмма распределения факторов риска в возрастной группе 14–17 лет

Возраст = 18-25 Дендрограмма для 9 перемен Метод одиночной связи Евклидово расстояние / Age = 18-25 years old Dendrogram for 9 variables Single link method The Euclidean distance

Курение / Smoking

Употребление ПАВ / Substance use Отягощенная наследственность / Burdened heredity Стресс / Stress Нерациональное питание / Irrational nutrition Гипергликемия / Hyperglycemia Повышенное АД / High blood presure Нарушение липидного обмена / Violation of lipid metabolism Гиподинамия / Physical inactivity

Расстояние объединённое/Combined distance

Рис. 3. Дендрограмма распределения факторов риска в возрастной группе 18–25 лет между собой, как это видно на рис. 3: представительство обследованных с выявленной гиподинамией – 2000 человек, курением – 12 000 человек. Можно сделать вывод, что с увеличением возраста, когда контролирующее влияние семьи и школы снижается, начинают проявляться факты не сформированной устойчивой потребности в здоровом образе жизни, закономерно увеличивающие риск развития ХНИЗ. В возрастной группе 26–30 лет продолжается тенденция развития факторов риска образа жизни аналогично

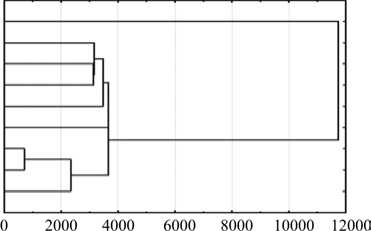

Вес группы Дентограмма для 9 перемен Метод одиночной связи Евклидово расстояние / All groups Dcntogram for 9 variables Single link method The Euclidean distance

Рис. 4. Дендрограмма распределения факторов риска во всех возрастных группах по странам Азии Все группы

Дентограмма для 9 перемен Метод одиночной связи Евклидово расстояние / All groups

Dcntogram for 9 variables Single link method The Euclidean distance

Рис. 5. Дендрограмма распределения факторов риска во всех возрастных группах по странам Европы

возрастной группе 18–25 лет, а именно увеличение влияния курения и гиподинамии.

В возрастной группе 26–30 лет наблюдалось существенно меньше респондентов (около 5000), однако тенденции соотношения факторов риска были аналогичными таковым в группе 18–25 лет, т.е. преобладало курение.

Рассматриваемая проблема носит межнациональный характер, распределение факторов риска образа жизни в странах Азии, европейских странах и России различно, что видно на рис. 4 и 5. В странах Азии наиболее значимые факторы – это нерациональное питание (выявлено с данным фактором риска 12 000 человек) и совместно ассоциированная гиподинамия (до 2000 человек) с проявляющимися последствиями в виде повышения АД и нарушения липидного обмена. Курение слабо выражено и имеет тенденцию к снижению (рис. 4). В странах Европы главенствует гиподинамия (70 000 человек), на втором месте – нерациональное питание (до 2000 человек), но оно менее выражено, чем в азиатских странах, на третьем месте – курение (32 000 человек), которое, однако, имеет большее влияние по сравнению со странами Азии (рис. 5).

Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 17,7 млн смертей в год, что составляет 31 % всех смертей в мире. Четыре из пяти смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызваны инфарктами и инсультами, и более 75 % этих смертей приходится на страны с низким и средним уровнем до-хода6. На макроэкономическом уровне сердечнососудистые заболевания ложатся тяжелым бременем на экономику этих стран7, в качестве примера можно привести Бразилию, страны Африканского континен- та и Восточный Тимор. Одной из причин высокой распространенности сердечно-сосудистых заболеваний в этих странах является отсутствие интегрированных программ первичной медико-санитарной помощи для раннего выявления и лечения людей с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это затрудняет доступ к эффективным медицинским услугам, отвечающим потребностям пациентов. Поэтому первичная медицинская помощь, профилактика посредством изучения, выявления и управления факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний играют важную роль в предотвращении или снижении этих рисков и, кроме того, в прогрессировании осложнений этих заболеваний эффективным и менее вредным способом [36–39].

В соответствии с вышеизложенным таксономия NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association) [37] определяет сестринский диагноз «риск нарушения функции сердечно-сосудистой системы» как уязвимость к внутренним или внешним причинам, которые могут повредить один или несколько жизненно важных органов или систему кровообращения. Факторами риска для этого сестринского диагноза являются фармакологические средства, недостаточное знание модифицируемых факторов риска, сахарный диабет, дислипидемия, малоподвижный образ жизни, высокое кровяное давление, история сердечно-сосудистых заболеваний, семейная история сердечно-сосудистых заболеваний, возраст 65 лет, ожирение и привычка курить [38]. Раннее выявление факторов риска у лиц, подверженных риску, поможет разработать меры вмешательства, которые могут устранить и / или снизить эти риски и, следовательно, предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с этим принятие соответствующих профилактических мер у лиц молодого возраста может снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями до 80 % [39].

Анализируя образ жизни молодежи, следует выделить следующие проблемы: недостаточная сформированность социальных стереотипов здорового образа жизни, широкая распространенность вредных привычек, слабая личная информированность о состоянии здоровья, некритическое восприятие негативных симптомов и ситуаций риска для здоровья; недостаточная общая активность использования возможностей творческих, развивающих и коллективных форм досуга; ослабление ценностного отношения к здоровью [21].

Анализ состояния здоровья студентов-медиков показал, что молодые люди имеют достаточно низкий уровень здоровья, что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, наличием одного хронического заболевания и более, низкой заинтересованностью в собственном здоровье, неправильным режимом труда, сна, отдыха, питания, физической активности и др. Учитывая связь определенных видов гемодинамических нарушений с основными ФР, необходимо шире внедрять в работу центров студенческого здоровья и студенческих поликлиник методику оценки ЦАД в офисном формате в качестве элемента второго этапа студенческой диспансеризации для раннего выявления сосудистого ремоделирования в процессе массовых профилактических обследований с целью своевременного начала профилактических вмешательств. В организационном плане студенческую профилактику следует осуществлять на основе создания вузовских / межвузовских центров здоровья, их сотрудничества с деканатами, специалистами по воспитательной и социальной работе, студенческим активом, работниками по информационной поддержке, различными кафедрами и другими структурами вуза. Катализаторами подобной деятельности должны быть сотрудники клинических кафедр различного профиля, являющиеся по совместительству врачами вузовских центров здоровья. Ранняя профилактика кар-диометаболических угроз здоровью студентов является важным фактором успеха их дальнейшей профессиональной реализации как будущих специалистов. Среди всех модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний наиболее распространены среди студентов употребление алкоголя и нерациональное питание. Курение и низкая физическая активность также являются актуальными проблемами, хотя эти показатели среди студентов Москвы ниже, чем среди студентов в других регионах Российской Федерации. Выявленные закономерности требуют повышенного внимания со стороны администрации высших учебных заведений. Доказано, что профилактические мероприятия, нацеленные на коррекцию ФР, позволяют добиться заметно большего вклада в снижение сердечнососудистой смертности по сравнению с лечебными мероприятиями по поводу ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и их осложнений [3, 6]. Реализации такого подхода следует добиваться через создание системы массовой диагностики ФР и выявления доклинических нарушений у населения, особенно у трудоспособной его части [31, 32]. Еще эффективнее вовлекать учащуюся молодежь в процесс диспансеризации в рамках регулярных медицинских осмотров. В этом плане обследование молодежи на базе центров здоровья или студенческих поликлиник [18, 33] выглядит достаточно перспективным [19, 20]. Первый опыт создания школ студенческого здоровья для обучающихся лиц с наличием ФР создает предпосылки для дальнейшего движения в этом направлении [21]. Ради развития такого подхода необходима выработка обоснованного скрининга, нацеленного на эффективную оценку профиля значимых ФР и асимптомных изменений органов-мишеней [7, 9]. Установлено, что для успешного скрининга необходимо учитывать возраст обследуемых [22], их социальный [20], психофизиологический [12, 13] и конституциональноантропометрический [11] статус. Профилактика, начатая в молодом возрасте, представляется наиболее эффективной, хотя и отсроченной на перспекти- ву, так как такой возраст соответствует самым ранним стадиям сердечно-сосудистого континуума [14]. Но диагностический этап молодежной профилактики как исходный элемент ее диспансеризации разработан явно недостаточно [18].

Полученные результаты позволят определить первоочередные направления деятельности, ориентированной на предотвращение негативного воздействия этих факторов, и выработать стратегии, способствующие укреплению здоровья лиц молодого возраста.

Таким образом, проведенный метаанализ источников литературы о представительстве факторов образа жизни в риске развития заболеваний среди лиц молодого возраста позволил выявить основные факторы риска развития ХНИЗ и возрастные группы, в которых происходит воздействие факторов образа жизни, гиподинамии и курения, а также установлено, что данная проблема носит международный характер.

Для проверки эффективности профилактических мер необходим количественный учет распространения этих факторов и их последствий. В нашей стране это облегчается функционирующей в рамках санитарной службы системой СГМ. Следовательно, необходимо разработать статистические учетные формы вредных факторов образа жизни, а также возможных последствий для организма воздействия этих факторов, гармонизированные с системой СГМ.

Возникает вопрос: откуда получить учетную информацию. Как известно, в соответствии с Приказом № 404н от 27.04.2021 г. «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (в ред. Приказов Минздрава РФ от 01.02.2022 № 44н, от 07.07.2023 № 352н, от 28.09.2023 № 515н) ежегодно для обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме осуществляется скрининг факторов риска развития ХНИЗ. Отсюда (вначале на уровне пилотных проектов) можно получать сведения о факторах риска и составить представление о их распространенности в регионах. Дополнительно можно использовать сведения, имеющиеся в отделениях медицинской профилактики при поликлиниках (центры здоровья), в функции которых также входит определение факторов риска развития ХНИЗ.

Выводы. Таким образом, согласно данным литературы, основными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, связанных с образом жизни, для лиц молодого возраста являются гиподинамия и курение.

Количественную информацию о факторах риска образа жизни можно получить на базе системы диспансеризации из учреждений первичного звена медицинской помощи: поликлиник, центров здоровья, что целесообразно учитывать в рамках развития системы социально-гигиенического мониторинга.

Разработка и внедрение в систему социальногигиенического мониторинга статистических учетных форм по факторам образа жизни могут способствовать более полному и наукоемкому анализу причинно-следственных связей в системе «показатели образа жизни – состояние здоровья населения», развитию методов сценарного моделирования и прогноза рисков медико-демографических потерь страны.

Финансирование. Исследование проведено без спонсорской поддержки.

Список литературы Факторы образа жизни в риске развития хронических неинфекционных заболеваний у лиц молодого возраста (метаанализ данных литературы)

- Rangel Caballero L.G., Gamboa Delgado E.M., Murillo López A.L. Prevalencia de factores de riesgo comportamen-tales modificables asociados a enfermedades no transmisibles en estudiantes universitarios latinoamericanos: una revisión sistemática [Prevalence of modifiable behavioral risk factors associated to non-communicable diseases in Latin American college students: a systematic review] // Nutr. Hosp. - 2017. - Vol. 34, № 5. - P. 1185-1197. DOI: 10.20960/nh.1057

- Анализ риска здоровью в стратегии государственного социально-экономического развития / под общ. ред. Г.Г. Онищенко, Н.В. Зайцевой. - М.; Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2014. - 738 с.

- Study of Cardiovascular Risks in Adolescents (ERICA): factors associated with work in adolescence / E.B. de Leon, B.M. Tavares, T.G. Fernandes, R.L. Gonjalves, F.F. Sanchez Franco, M.B.C.A. de Souza, F.M. Fischer, B.I. de Lima Barroso // Cien. Saude Colet. - 2021. - Vol. 26, № 7. - P. 2601-2612. DOI: 10.1590/1413-81232021267.08912021

- Correlates of ideal cardiovascular health in European adolescents: the HELENA study / P. Henriksson, H. Henriks-son, I. Labayen, I. Huybrechts, L. Gracia-Marco, F.B. Ortega, V. España-Romero, Y. Manios [et al.] // Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. - 2018. - Vol. 28, № 2. - P. 187-194. DOI: 10.1016/j.numecd.2017.10.018

- Protecting and caring for the health of adolescents in primary care [Электронный ресурс]. - Brazil: Ministério da Saúde, 2017. - URL: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/proteger_cuidar_adolescentes_atencao_basica.pdf (дата обращения: 11.10.2024).

- Ideal Cardiovascular Health in adolescents: Findings from Study of Cardiovascular Risks in Adolescents / E.D.P. Pompeo, J.A. Leite, R.A. Pereira, A.P. Muraro, B.M. Gorgulho, B.S.N. Souza, M.G. Ferreira, A.M. Souza, P.R.M. Rodrigues // Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. - 2022. - Vol. 32, № 11. - P. 2603-2611. DOI: 10.1016/j.numecd.2022.08.015

- Sport and Physical Activity Level Impacts Health-Related Quality of Life Among Collegiate Students / T.R. Snedden, J. Scerpella, S.A. Kliethermes, R.S. Norman, L. Blyholder, J. Sanfilippo, T.A. McGuine, B. Heiderscheit // Am. J. Health Pro-mot. - 2019. - Vol. 33, № 5. - P. 675-682. DOI: 10.1177/0890117118817715

- Апоян С.А., Гурьянов М.С., Поздеева А.Н. Распространенность факторов риска хронических неинфекционных заболеваний среди студентов медицинского университета с различным уровнем физической активности // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2020. - Т. 16, № 4. - С. 940-943.

- Assessment of Cardiovascular Risk Factors in Young Adults through the Nursing Diagnosis: A Cross-Sectional Study among International University Students / G. Duarte-Clíments, T.F. Mauricio, J. Gómez-Salgado, R.P. Moreira, M. Romero-Martín, M.B. Sánchez-Gómez // Healthcare (Basel). - 2021. - Vol. 9, № 1. - P. 91. DOI: 10.3390/healthcare9010091

- The prevalence of general obesity, abdominal obesity, and hypertension and its related risk factors among young adult students in Bangladesh / N. Ali, F. Mahmud, S.A. Akter, S. Islam, A.H. Sumon, D.N. Barman, F. Islam // J. Clin. Hypertens. (Greenwich). - 2022. - Vol. 24, № 10. - P. 1339-1349. DOI: 10.1111/jch.14560

- The prevalence and risk factors of screen-based disordered eating among university students: a global systematic review, meta-analysis, and meta-regression / O.A. Alhaj, F. Fekih-Romdhane, D.H. Sweidan, Z. Saif, M.F. Khudhair, H. Ghazzawi, M.S. Nadar, S.S. Alhajeri [et al.] // Eat. Weight Disord. - 2022. - Vol. 27, № 8. - P. 3215-3243. DOI: 10.1007/s40519-022-01452-0

- Prevalence of hypertension and other cardiovascular disease risk factors among university students from the National Polytechnic Institute of Côte d'Ivoire: A cross-sectional study / P.C. Zobo, F.Y. Touré, I. Coulibaly, A.M. Bitty-Anderson, S.P. Boni, S. Niangoran, A. Guié, H. Kouakou [et al.] // PLoS One. - 2023. - Vol. 18, № 1. - P. e0279452. DOI: 10.1371/journal.pone.0279452

- Eating Speed, Physical Activity, and Cardiorespiratory Fitness Are Independent Predictors of Metabolic Syndrome in Korean University Students / M. Kang, M. Joo, H. Hong, H. Kang // Nutrients. - 2021. - Vol. 13, № 7. - P. 2420. DOI: 10.3390/nu13072420

- Pokhrel P., Schmid S., Pagano I. Physical Activity and Use of Cigarettes and E-Cigarettes Among Young Adults // Am. J. Prev. Med. - 2020. - Vol. 58, № 4. - P. 580-583. DOI: 10.1016/j.amepre.2019.10.015

- Longitudinal association between cardiovascular risk factors and depression in young people: a systematic review and meta-analysis of cohort studies / A.B. Chaplin, N.F. Daniels, D. Ples, R.Z. Anderson, A. Gregory-Jones, P.B. Jones, G.M. Khan-daker // Psychol. Med. - 2023. - Vol. 53, № 3. - P. 1049-1059. DOI: 10.1017/S0033291721002488

- Influence of early life risk factors and lifestyle on systemic vascular resistance in later adulthood: the cardiovascular risk in young Finns study / E. Kahonen, H. Aatola, T. Lehtimaki, A. Haarala, K. Sipila, M. Juonala, O.T. Raitakari, M. Kahonen, N. Hutri-Kahonen // Blood Press. - 2021. - Vol. 30, № 6. - P. 367-375. DOI: 10.1080/08037051.2021.1980372

- Ушакова С.А., Петрушина А.Д., Кляшев С.М. Гендерно-возрастные особенности показателей артериального давления у подростков Тюменской области // Медицинская наука и образование Урала. - 2016. - Т. 17, № 3 (87). - С. 78-83.

- Евсевьева М.Е. Факторы риска и сосудистое ремоделирование, как показатели кардио-васкулярного благополучия студентов. Результаты вузовской диспансеризации на базе центра студенческого здоровья СтГМУ // Международный научно-исследовательский журнал. - 2015. - № 8-3 (39). - С. 101-106.

- Голдаева П.Р., Павленко О.А. Особенности эндокринной патологии у студентов г. Томска // Бюллетень сибирской медицины. - 2015. - Т. 14, № 5. - С. 29-36. DOI: 10.20538/1682-0363-2015-5-29-36

- Зволинская Е.Ю., Кимициди М.Г., Александров А.А. Распространенность некоторых модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студенческой молодежи // Терапевтический архив. -2015. - Т. 87, № 1. - С. 57-63. DOI: 10.17116/terarkh201587157-63

- Жукова А.В., Пищикова М.П., Толмачев Д.А. Состояние здоровья студентов медицинского вуза и его составляющие // Modern Science. - 2021. - № 11-2. - С. 97-101.

- Скворцова Т.В. Представления подростков о здоровом образе жизни // Концепт: научно-методический электронный журнал. - 2015. - № 2. - С. 41-45.

- Гигиеническая оценка гемодинамических показателей школьников и студентов с различным уровнем двигательной активности / Т.Р. Зулькарнаев, А.И. Агафонов, А.А. Казак, И.И. Хисамиев, Е.А. Поварго, А.Т. Зулькарнаева // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2019. - № 2 (311). - С. 19-25.

- Профиль факторов риска и сосудистая жесткость у лиц молодого возраста, проживающих в Северо-Кавказском федеральном округе, по данным дистанционного опроса и ангиологического скрининга / М.Е. Евсевьева, О.В. Сергеева, Е.В. Симхес, В.Д. Кудрявцева, И.К. Тхабисимова, О.А. Яндиев, М.Р. Яхъяева, М.Б. Узденов [и др.] // Профилактическая медицина. - 2023. - Т. 26, № 2. - С. 86-93. DOI: 10.17116/profmed20232602186

- Зимина С.Н., Негашева М.А., Хафизова А.А. Секулярная изменчивость физического развития молодежи как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2020. - Т. 28, № 6. - С. 1314-1319. DOI: 10.32687/0869-866X-2020-28-6-1314-1319

- Короленко А.В., Калачикова О.Н. Детерминанты здоровья работающего населения: условия и характер труда // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 11 (332). - С. 22-30. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-332-11-22-30

- Гигиенические аспекты здоровья студентов младших курсов медицинского университета / А.А. Шестера, К.М. Сабирова, П.Ф. Кику, Е.В. Каерова // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2021. - № 3 (336). - С. 18-24. DOI: 10.35627/2219-5238/2021-336-3-18-24

- Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. Различия в поведенческих практиках по сохранению и укреплению здоровья среди работников умственного и физического труда // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2022. - Т. 30, № 9. - С. 18-28. DOI: 10.35627/2219-5238/2022-30-9-18-28

- Образ жизни и здоровье студентов / Н.А. Ермакова, П.И. Мельниченко, Н.И. Прохоров, К.Т. Тимошенко, А.А. Матвеев, Е.В. Кочина, Т.Ш. Миннибаев // Гигиена и санитария. - 2016. - Т. 95, № 6. - С. 558-563. DOI: 10.18821/0016-9900-2016-95-6-558-563

- Ватутин Н.Т., Склянная Е.В. Распространенность артериальной гипертензии и факторов риска у лиц молодого возраста // Архивъ внутренней медицины. - 2017. - Т. 7, № 1. - С. 30-34. DOI: 10.20514/2226-6704-2017-7-1-30-34

- Особенности физического развития школьников и студентов, занимающихся физкультурой и спортом / А.И. Агафонов, Т.Р. Зулькарнаев, Е.А. Поварго, Е.Г. Степанов, Р.А. Ахметшина, А.Э. Хусаинов // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 3 (324). - С. 4-9. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-324-3-4-9

- Саньков С.В., Тикашкина О.В. Изучение распространенности поведенческих факторов риска здоровью у старшеклассников // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2020. - № 11 (332). - С. 49-54. DOI: 10.35627/2219-5238/2020-332-11-49-54

- Ушакова С.А. Профилактика риска сердечно-сосудистых заболеваний у подростков // World science: problems and innovations: сборник статей XXII Международной научно-практической конференции: в 2 ч. - Пенза, 30 июня 2018 г. -Ч. 1. - С. 216-218.

- Лебедева-Несевря Н.А., Елисеева С.Ю. Оценка риска, связанного с воздействием поведенческих факторов на здоровье работающего населения России // Здоровье населения и среда обитания - ЗНиСО. - 2018. - № 5 (302). - С. 8-11. DOI: 10.35627/2219-5238/2018-302-5-8-11

- Аминова О.С., Тятенкова Н.Н., Мелентьев А.В. Оценка риска развития функциональных нарушений сердечнососудистой системы у молодых людей в возрасте 18-25 лет // Казанский медицинский журнал. - 2023. - Т. 104, № 2. -С. 176-182. DOI: 10.17816/KMJ109328

- De Backer G. Epidemiology and prevention of cardiovascular disease: Quo vadis? // Eur. J. Prev. Cardiol. - 2017. -Vol. 24, № 7. - P. 768-772. DOI: 10.1177/2047487317691875

- Application of NANDA-I nursing diagnoses, nursing interventions classification, and nursing outcomes classification in research and practice of cardiac rehabilitation nursing: A scoping review / X. Duan, Y. Ding, Y. Ning, M. Luo // Int. J. Nurs. Knowl. - 2024. - Vol. 35, № 3. - P. 256-271. DOI: 10.1111/2047-3095.12441

- NANDA International Nursing Diagnoses: Definitions and Classification, 2018-2020 / ed. by T.H. Herdman, S. Kami-tsuru. - 11th ed. - New York, NY, USA: Thieme, 2017. - 512 p.

- Cardiovascular risk assessment tools: A scoping review / J. Sacramento-Pacheco, G. Duarte-Clíments, J. Gómez-Salgado, M. Romero-Martín, M.B. Sánchez-Gómez // Aust. Crit. Care. - 2019. - Vol. 32, № 6. - P. 540-559. DOI: 10.1016/j.aucc.2018.09.008