Факторы почвообразования бассейна реки Большая Сухая хребта морского Прибайкалья

Автор: Цыбикдоржиев Цырендондок Цыренович, Бадмаев Нимажап Баяржапович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Биология, география @vestnik-bsu-biology-geography

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2, 2018 года.

Бесплатный доступ

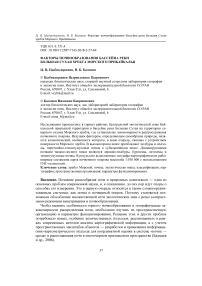

Исследования проводились в горных районах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории в бассейне реки Большая Сухая на территории северного склона Морского хребта, где установлены закономерности распространения почвенного покрова. Ведущим фактором, определяющим своеобразие природы, является климатический, особенности которого, в свою очередь, связаны с устройством поверхности Морского хребта. В высокогорном поясе преобладают подбуры и подзолы, перегнойно-темногумусовые почвы в субальпийском поясе. Доминирующими почвами таежно-лесного пояса являются дерново-подбуры, буроземы, литоземы и темногумусовые почвы. В результате выполненных географо-картографических работ впервые составлена карта почвенного покрова масштаба 1:100 000 с использованием ГИС-технологий.

Хребет морской, почвы, экологическая ниша, классификация, картография, пространственная организация, параметры функционирования

Короткий адрес: https://sciup.org/148316910

IDR: 148316910 | УДК: 631.4: | DOI: 10.18101/2587-7143-2018-2-57-69

Текст научной статьи Факторы почвообразования бассейна реки Большая Сухая хребта морского Прибайкалья

Введение. Познание разнообразия почв и природных комплексов — одна из основных проблем современной науки, и, к сожалению, до сих пор идут споры о способах его измерения. Это в первую очередь относится к таким сложноорганизованным системам, как почва и почвенный покров. Поэтому становится возможным обособление множественной сети экологических ниш с резко контрастными режимами выветривания и почвообразования.

Чтобы выявить особенности горного почвообразования и географические закономерности распределения почв, необходимо изучить их пространственную организацию и параметры функционирования. Решение этих и других проблем потребовало новых, особенно количественных подходов, реализованных в рамках современных методов анализа картографической информации, а с учетом пространственных масштабов объектов — разработки и применения информационно-картометрического подхода для координатной оценки в системе «почва — среда» и распознавания почв в многомерном признаковом пространстве (Бадмаев и др., 2006).

Объекты и методы исследований. Объектом исследования является автоморфные почвы бассейна реки Большая Сухая (рис. 1):

Выбор бассейна связан не только с определенной доступностью и проходимостью в пределах хребта Морского, но и с типичным рельефом ее каньонообразной долины, переходящей в троговую долину, где хорошо выражена смена растительных поясов. Здесь господствуют горно-таежные и гольцовые ландшафты.

Методологическая основа изучения законов экологии почв — сравнительноэкологический подход, или сопоставление между собой почв, формирующихся при различных комбинациях факторов почвообразования.

Методологический подход заключается в выявлении связи почв с факторами почвообразования, которая, в отличие от функциональной, является вероятностной, пространственно-временной и меняется сопряженно под воздействием множества взаимосвязанных причин. Такие связи относятся к информационным и устанавливаются методами информационностатистического и картографического анализов (Берлянт, 1978). Основное достоинство этих методов состоит в том, что они позволяют выявить количественные параметры связи между качественными признаками (Арманд, 1975; Карпачевский, 1978; Куликов, 1991; Маркина, 1992; Михеева, 2001; Классификация …, 2004; Бадмаев и др., 2006).

Диагностика почв проводилась согласно с Классификацией почв России (Арманд, 1975). Лабораторно-аналитические работы выполнены при помощи общепринятых в почвоведении методов.

Результаты и обсуждение. Почва и почвенный покров по своим свойствам представляют собой результат взаимодействия многих факторов почвообразова- ния. Лишь при определенной совокупности или сочетании факторов почвообразования формируются и развиваются различные типы почв. В связи с этим важно для познания сути почвообразования и свойств почвенного покрова рассмотрение основных экологических факторов почвообразования.

Почвенный покров можно представить как систему объектов, расположенных в многомерном экологическом гиперпространстве, осями которого выступают факторы почвообразования. Экологическая ниша типа почв определяется его положением и реакцией на факторы гиперпространства данной территории. Каждый тип почв может занимать, таким образом, неясно очерченное, по определению (Джиллер, 1988), диффузное пространство, которое отличается от пространств, занимаемых другими типами почвенного покрова. Размеры этих ниш и их местоположение изменяются как в экологическом, так и в эволюционном масштабах времени. Число осей в пространстве экологической ниши может быть весьма велико. Каждая точка в таком пространстве характеризуется определенными значениями всех экологических факторов (Бадмаев и др., 2006).

Темногумусовые почвы

Таблица 1

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур. м.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

70 |

456468 |

с, с-з, з |

0-1 |

– 19,3 |

13,8 |

250300 |

12001400 |

Лиственнично-березово-сосновые травянобрусничные рододендроновые леса |

|

2 |

80 |

456500 |

с, з |

0-1 |

– 19,3 |

13,8 |

250300 |

12001400 |

-//- |

|

13 |

65 |

470500 |

с, с-з, з, с-в |

5-7 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

14 |

15 |

500600 |

ю-з, св |

3-7 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

25 |

10 |

550600 |

с-з, с-в |

5-11 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

26 |

20 |

550600 |

ю-з, св |

3-11 |

-21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

27 |

15 |

550600 |

с, с-в, с-з, ю-в, ю-з |

1-9 |

-21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

Среднее |

40 |

505552 |

с-з, св, з, юз, с-з |

2,4 6,7 |

-20,0 |

13,8 |

286371 |

12001400 |

-//- |

Темногумусовые почвы формируются, как видно из табл. 1, на самых минимальных высотах (456–600 м над ур. м) рельефа, занимают в основном от слабопологих до слабопокатых склоны северных экспозиций и промежуточные их варианты (северо-западные, северо-восточные и т.д.). Эти почвы развиваются под лиственнично-березово-сосновыми травяно-брусничными рододендроновыми лесами на делювиально-элювиальных, иногда аллювиальных почвообразующих породах. Для них характерны следующие показатели климата бассейна реки Большая Речка: сумма активных температур воздуха >10ºС — 1200-1400, сумма осадков за год — 250-400, средняя температура воздуха января составляет -20,0, июля — 13,8ºС.

Почвообразование дерново-подбуров (табл. 2) на исследуемой территории происходит на склонах от покатых до крутых на высотах 490–1110 м, но уже более теплых ориентаций, чем предыдущий тип почвы (ю-з, ю, ю-в и т.д.). Они в основном занимают транзитные и приводораздельные позиции склонов на элювиально-делювиальных отложениях. Показатели атмосферного климата и тип растительности почти одинаковые с темно-гумусовыми почвами.

Таблица 2 Дерново-подбуры

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур. м.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

30 |

500-503 |

с-в |

1-3, 3-5 |

– 19,3 |

13,8 |

250300 |

12001400 |

Лиственнично-березово-сосновые травянобрусничные рододендроновые леса |

|

2 |

20 |

500-503 |

ю-з |

1-5 |

– 19,3 |

13,8 |

250300 |

12001400 |

-//- |

|

3 |

100 |

500-950 |

ю-з, з |

9-15 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

12 |

100 |

501-550 |

с-в |

5-7 |

– 19,3 |

13,8 |

250300 |

12001400 |

-//- |

|

13 |

35 |

500-602 |

с-в, с, с-з |

5-7 |

– 19,3 |

13,8 |

250400 |

12001400 |

-//- |

|

14 |

75 |

490-965 |

ю, юз, ю-в, с-з, с |

2-5, 12-27 |

-19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

15 |

50 |

700-1100 |

ю, з |

9-15 |

-19,3 -21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

24 |

100 |

580-900 |

с-з, с-в |

4-9 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

25 |

90 |

550-1110 |

ю-з, св, в, ю |

9-15, 15-27 |

-19,3 -21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

26 |

40 |

600-1050 |

с-з, св, с |

15-25 |

-21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

27 |

10 |

600-900 |

ю, с-в |

15-25 |

-21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

36 |

100 |

880-1233 |

с-в, в, з, с-з, с |

9-15, 15-25 |

-19,3 -21,7 |

13,8 11,7 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

37 |

40 |

938-1180 |

с-з, ю-в, с |

15-25 |

-21,7 |

11,7 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

Среднее |

61 |

603-888 |

ю, юз, ю-в, с-з, с, с-в, в, з |

8,5-15 |

-20,0 |

12,8 |

285376 |

12001400 |

-//- |

Выше по абсолютной высоте от 800до 1450 м формируются подбуры (табл. 3). Здесь количество осадков увеличивается до 400-600 мм, появляется другой тип растительности — березово-кедрово-пихтовые чернично-травянозеленомошные леса. Эти почвы занимают от сильнопокатых до сильно-крутых склоны южных экспозиций. В связи с увеличением высоты местности климат становится более холодным (to января -23,6ºС, to июля 12,2ºС, ∑to >10 равна 1000-1200ºС).

Таблица 3

Подбуры

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур. М.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

6 |

100 |

990 1450 |

ю, ю-в, в |

11-27 |

– 22,6 |

11,7 |

400-500 |

10001200 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

7 |

100 |

11001260 |

з, ю, в |

11-15 |

– 22,6 |

11,7 |

400-500 |

10001200 |

-//- |

|

8 |

50 |

11501300 |

з, ю, с-з, ю-в |

9-15 |

– 22,6 |

11,7 |

400-500 |

10001200 |

-//- |

|

15 |

40 |

950 1250 |

ю-з, ю-в |

15-25 |

– 21,7 – 22,6 |

13,8 |

300-400 |

12001400 |

-//- |

|

16 |

100 |

800 1340 |

ю, юз, ю-в, з, в |

10-15 |

– 21,7 |

13,8 |

300-400 400-500 |

10001200 |

-//- |

|

17 |

100 |

800 1300 |

ю, ю-в, ю-з, в |

11-27 |

– 22,6 |

11,7 13,8 |

400-500 |

10001400 |

-//- |

|

18 |

100 |

10001300 |

ю, ю, з, с, с-з |

6-11, 15-27 |

– 22,6 |

11,7 |

400-500 |

10001200 |

-//- |

|

19 |

40 |

12501300 |

ю, юз, з, с-з |

11-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

20 |

5 |

12601400 |

ю, ю-з |

12-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

26 |

5 |

800950 |

ю, юз, ю-в |

20-30 |

– 21,7 |

13,8 |

300-400 |

12001400 |

Лиственнично-пихтово-кедровые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

27 |

15 |

850 1010 |

ю-з, ю-в |

15-30, 30-40 |

– 21,7 |

13,8 |

300-400 |

12001400 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

28 |

25 |

900 1080 |

ю-з, с-з, ю-в, с-в |

7-15, 15-25 |

– 22,6 |

13,8 |

400-500 |

12001400 |

-//- |

|

29 |

60 |

903 1210 |

ю-з, з, ю-в |

10-30 |

– 22,6 |

11,7 |

400-500 |

10001200 |

-//- |

|

30 |

65 |

800 1120 |

с-з, с, в, с-в, ю-в, ю-з |

0-5, 510, 10-25 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

31 |

10 |

10001200 |

ю-з, ю-в, в |

5-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

32 |

15 |

13001420 |

ю-в |

4-7 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

33 |

100 |

12301350 |

ю-в, ю, з |

5-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

41 |

60 |

10001180 |

з, в, ю-в, ю-з, с, с-в |

4-15, 15-30 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

Лиственнично-пихтово-кедровые чернич-но-травяно-зе-леномошные леса |

|

42 |

60 |

960 1100 |

с, с-з, ю, з, в, ю-в |

5-9, 915 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

43 |

15 |

10401100 |

ю-з, ю-в, в |

3-5 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

44 |

100 |

10401350 |

с-з, ю, ю-з, ю-в, з |

4-7, 715 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

52 |

45 |

900 1000 |

ю-з, с-з, ю-в, с-в |

9-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

53 |

50 |

900 1000 |

с-в, с-з |

7-12 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

54 |

45 |

900 1040 |

ю, с, с-в, юз |

4-9 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

55 |

40 |

970 1040 |

ю-в, ю |

9-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500-600 |

10001200 |

-//- |

|

Среднее |

54 |

950 1202 |

с-з, ю, ю-з, ю-в, з, с, с-в, в, |

9,7-18 |

-23,6 |

12,2 |

438-538 |

10321232 |

Березово-кедрово-пихтовые чернично-травяно-зеленомошные леса и лиственнично-пихтово-кедровые чернично-травяно-зеленомошные леса |

Подзолы (табл. 4) занимают свою экологическую нишу в многомерном признаковом пространстве факторов почвообразования. Формируются на склонах, в основном, южных экспозиций на высотах от 900 до 1300 м над ур. м и приводо- раздельных и водораздельных (покатые и сильнопокатые) элементах рельефа. Также характерна достаточно высокое выпадение осадков за год (500-600 мм).

Подзолы

Таблица 4

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур.м.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

19 |

20 |

12501300 |

ю, юз, в, с |

10-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

20 |

15 |

11801400 |

ю-з, с, в, с-в |

11-17 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

30 |

30 |

900 1100 |

ю-з, ю, в, с, с-з |

10-20, 20-30 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

31 |

70 |

10001300 |

ю, ю-з |

5-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

32 |

60 |

11801360 |

ю, юз, ю-в, з, в |

7-10 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

39 |

25 |

900 1000 |

с-з, з, в, ю-в |

5-10, 10-25 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Лиственно-пихтовокедровые чер-но-травяно-зеленомошные леса |

|

40 |

40 |

10001150 |

с-в, юз, с-з |

37,1020 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

42 |

30 |

12501300 |

с-з, с, ю, з, в, ю-з |

3-7, 715 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

43 |

85 |

950 1270 |

ю, в, ю-в, з, с-з |

9-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

50 |

25 |

10001200 |

з, с-з |

7-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Лиственнично-пихтово-кедровые чер-нично-тра-вяно-зе-леномошные леса |

|

51 |

75 |

8401200 |

с-з, з, ю-в, с |

4-10, 10-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

52 |

55 |

838 1100 |

с-з, ю-в, ю-з, в |

1-5, 928 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

53 |

50 |

850 1100 |

ю-в, ю-з, с-з |

7-12 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

54 |

55 |

850 1100 |

с-в, юз, з |

9-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

55 |

60 |

970 1120 |

с-з |

1-9 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

62 |

30 |

980 1100 |

ю-в, св, с |

11-20 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

63 |

45 |

10001100 |

с, с-в, з, с-з |

6-9 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

64 |

35 |

10001100 |

с-в |

4-9 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Лиственнично-пихтово-кедровые чер-нично-травянозеленомошные леса |

|

65 |

70 |

970 1150 |

с-в, з |

5-9 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

66 |

75 |

11001200 |

с-з |

2-4 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

Среднее |

48 |

944 1180 |

ю, юз, в, с, с-в, з, с-з, ю-в, |

6,8 14,1 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса и листвен-нично-пихтово-кедровые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

Буроземы (табл. 5) на исследуемой территории занимают северные и промежуточные к ним теневые склоны и приводораздельные позиции хребтов на высотах от 600 до 1100 м. Характерным для них являются высокое количество осадков, сумма активных температур (1200-1400) и лиственнично-пихтово-кедровые чернично-травяно-зеленомошные леса.

Таблица 5

Буроземы

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур.м) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

27 |

20 |

600900 |

с, с-з, ю-з, ю-в |

7-15, 15-30 |

– 22,6 |

13,8 |

400500 |

12001400 |

Лиственнично-пихтовокедровые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

28 |

35 |

650800 |

ю-з, ю-в, с-в, с |

9-15 |

– 22,6 |

13,8 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

29 |

10 |

9001100 |

ю, ю-з, св, с |

3-10, 10-20 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

37 |

10 |

650700 |

ю-в, с-з |

0-10 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

38 |

45 |

650- |

ю-в, с-з, с- |

3-10, |

– 22,6 |

11,7 |

400- |

1200- |

-//- |

|

800 |

в, ю-з |

10-20 |

500 |

1400 |

|||||

|

39 |

30 |

700900 |

с-в, с-з, з |

10-15 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

10001200 |

-//- |

|

40 |

30 |

6501000 |

с-в, ю, ю-з |

15-25 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

48 |

20 |

650750 |

ю-в, с-з |

20-35 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

49 |

10 |

750800 |

с-в, з |

15-35 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

12001400 |

-//- |

|

Среднее |

27 |

689861 |

с, с-з, ю-з, ю-в, с-в, ю, з |

9,6-20 |

– 22,8 |

12,2 |

411511 |

10441222 |

-//- |

Литоземы (табл. 6) занимают незначительные площади в нижней части хребта Морского (600-900м) под лиственнично-березово-сосновыми травянобрусничными рододендроновыми лесами и березово-кедрово-пихтовые чернично-травяно-зеленомошными лесами. Для них характерны невысокое количество осадков (300-500 мм) и крутизна склонов (от покатых до обрывистых).

Таблица 6 Литоземы

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур. м.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

14 |

10 |

600800 |

ю-з |

27-40 |

– 19,3 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

Лиственнично-березово-сосновые травянобрусничные рододендровые леса |

|

15 |

10 |

700900 |

ю-з |

27-40 |

– 21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

-//- |

|

26 |

35 |

600800 |

ю-з, ю-в |

26-45 |

– 21,7 |

13,8 |

300400 |

12001400 |

Березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

|

27 |

40 |

700850 |

с-з, ю, в |

10-27, 27-40 |

– 21,7, – 22,6 |

13,8 |

300500 |

12001400 |

-//- |

|

28 |

40 |

700900 |

ю-з, ю-в |

10-20 |

– 22,6 |

13,8 |

400500 |

12001400 |

Лиственнично-пихтово-кедровые чернич-но-травяно-зе- |

|

леномошные леса |

|||||||||

|

29 |

30 |

700903 |

ю-з, ю-в, в |

10-27 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

30 |

5 |

750800 |

с-в, юз |

15-35 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

40 |

30 |

750 1050 |

ю, юз, с |

5-15, 15-30 |

– 22,6 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

41 |

40 |

750 1000 |

ю-з, ю-в, св |

7-15, 30-40 |

– 22,6, – 24,7 |

11,7 |

400500 |

12001400 |

-//- |

|

42 |

10 |

850 1000 |

ю-в, ю-з, с-з |

10-20 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

Среднее |

25 |

710900 |

ю-з, ю-в, в, с-в, ю, с, с-з |

16,8 30,3 |

– 22,6 |

12,8 |

380440 |

11601360 |

Лиственнично-березово-сосновые травянобрусничные рододендроновые леса и березово-кедровопихтовые чер-нично-травяно-зеленомошные леса |

Перегнойно-темногумусовые почвы (табл. 7) формируются на самых высоких элементах рельефа (1300-1700 м над ур. м). Наиболее характерными признаками почвообразования являются субальпийские луга с зарослями кустарников, холодный климат (средняя температура января -24,7, июля — 11,7) и высокое количество осадков (500-600 мм в год).

Таблица 7 Перегнойно-темногумусовые

|

№ Площадок |

Почва (%) |

Рельеф |

Климат |

Растительность |

|||||

|

Высота (м над ур. м.) |

Экспозиция |

Крутизна (в о) |

Ср.to января |

Ср.to июля |

Осадки (мм) |

∑to >10 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

8 |

50 |

13001450 |

з, ю, ю-з |

9-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

Субальпийские луга с зарослями кустарников |

|

9 |

100 |

13501717 |

з, ю, ю-з, с-з |

9-13 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

10 |

100 |

16001650 |

ю-в |

4-6 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

19 |

40 |

13001432 |

ю, юз, з, с, с-з, св, в |

1-4 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

20 |

80 |

1300- |

ю-з, з, |

10-15 |

– 24,7 |

11,7 |

500- |

1000- |

-//- |

|

1640 |

с-з, с-в |

600 |

1200 |

||||||

|

31 |

20 |

13001450 |

ю-з, ю-в |

15-20 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

32 |

25 |

14001450 |

ю-з, ю |

5-10 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

73 |

50 |

13001460 |

с-з, с-в |

3-5 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

|

Среднее |

58 |

13561531 |

з, ю, ю-з, с-з, ю-в, ю, с, с-в, в |

7-11 |

– 24,7 |

11,7 |

500600 |

10001200 |

-//- |

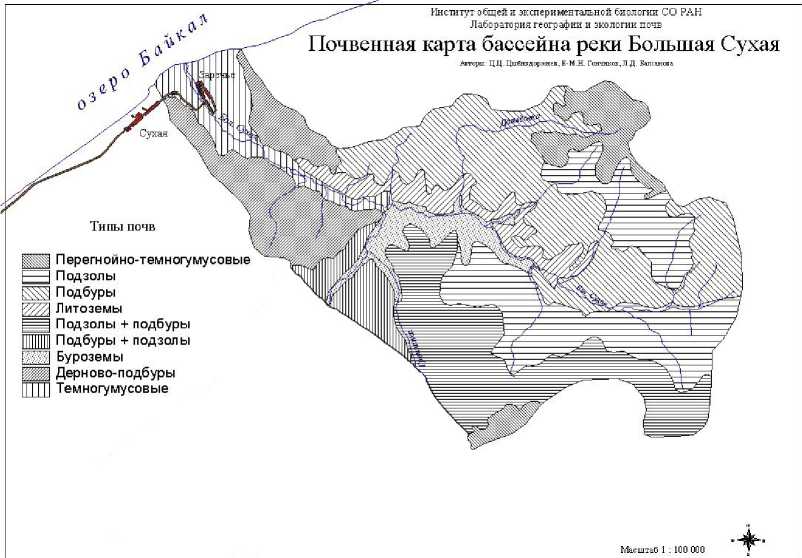

На территории бассейна реки Большая Сухая Морского хребта в координатной системе «почва-климат» в основном почвы формируются в пределах 10001400 при сумме активных температур воздуха >10ºС. Наиболее «теплые и сухие» зоны занимают дерново-подбуры и темногумусовые почвы, где сумма осадков равна в среднем 300 мм в год. С увеличением количества осадков до 300-400 мм появляются литоземы и подбуры. Подзолы в данном регионе занимают свою нишу (400-500 мм осадков и 1000-1200ºС сумма активных температур воздуха). Очень широкая амплитуда климатических параметров характерна для буроземов (от 1000 до 1400 сумма активных температур воздуха >10ºС и 400-600 мм осадков в год). Перегнойно-темногумусовые почвы занимают определенные территории, где параметры климата соответствуют выпадению осадков в 500-600 мм и сумма активных температур воздуха >10ºС составляет 1000-1200ºС (рис. 2):

Гидротермическая система и распределение почвенных типов бассейна реки Большая Сухая

Осадки, мм

Выводы

-

1. Установлены закономерности распространения почвенного покрова и охарактеризованы почвы бассейна реки Большая Сухая. Ведущим фактором, опре-

- деляющим своеобразие природы, является климатический, особенности которого, в свою очередь, связаны с устройством поверхности.

-

2. Почвенный покров бассейна реки Большая Сухая представляет собой систему объектов, расположенных в многомерном пространстве, осями которого выступают факторы почвообразования. Каждый тип почвы может формироваться и развиваться лишь внутри определенной амплитуды значений каждого фактора. Крайние значения определяют тот объем многомерного пространства, который и может быть определен как экологическая ниша типа почвы.

-

3. Для каждого типа почв обнаружено наиболее характерное состояние фактора среды, что позволяет не только инициировать и прогнозировать почвы по факторам почвообразования, но и определять с использованием объективных количественных критериев параметры экологических ниш почв, их экологический диапазон функционирования.

Список литературы Факторы почвообразования бассейна реки Большая Сухая хребта морского Прибайкалья

- Арманд А. Д. Информационные моделиприродных комплексов. М.: Наука, 1975. 126 с.

- Бадмаев Н. Б., Куликов А. И., Корсунов В. М. Разнообразие почв криолитозоны Забайкалья. Улан-Удэ, 2006. 166 с.

- Берлянт А. М. Картографический метод исследований. М.: Изд-во МГУ, 1978. 187 с.

- Джиллер П. Структура сообществ и экологическая ниша. М.: Мир, 1988. 184 с.

- Карпачевский Л. О. Пестрота почвенного покрова в лесном биоценозе. М.: Изд-во МГУ, 1977. 12 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Куликов А. И. Экология почв и информационная оценка связей в системе почва-среда // Почвоведение, 1991, № 11. С. 133-141.

- Маркина С. И. Информационный анализ в географии и бонитировке почв. Кишинев: Штиинца, 1992. 91 с.

- Михеева И. В. Вероятно-статистические модели свойств почв (на примере Кулундинской степи). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2001. 200 с.