Факторы риска метеореакции иммунной системы у лиц с бронхиальной астмой в условиях морского муссонного климата

Автор: Л.В. Веремчук, Т.И. Виткина

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 3 (50), 2025 года.

Бесплатный доступ

Оценка особенностей межсезонной метеореакции иммунной системы остается дискуссионной научной проблемой. Определены факторы риска сезонной метеореакции иммунной системы здоровых и лиц, больных бронхиальной астмой (БА), проживающих в г. Владивостоке, при воздействии благоприятных и неблагоприятных погодных условий. Объектами исследования явились показатели иммунной системы и климатические факторы, отобранные в едином пространственно-временном аспекте. Обследовано 450 человек, из которых 160 вошли в группу контроля и 290 – в группу лиц с БА. На основе информационно-энтропийного анализа путем определения разницы значений (Rусл–Rбез %) оценивался сезонный уровень метеореакции. Использование показателя условной энтропии (Rусл %) позволило оценить благоприятный и патогенный характер сезонного воздействия климатических факторов. В г. Владивостоке комплекс погодных условий наиболее активно влияет на иммунную систему больных БА, снижаясь на 20–30 % от зимы к осени и снова резко увеличиваясь к зиме, которая является наиболее опасным пери-одом года для больных БА. Здоровое население города имеет пик метеореакции в зимний период. Неблагоприятные и благоприятные погодные условия характеризуются различным уровнем воздействия. В целом климат г. Владивостока носит преимущественное патогенную направленность на все население города. Для больных БА наиболее неблагоприятным является зимне-весенний период. Показано, что фактором риска для иммунной системы у лиц с БА является температурный режим: зимой – низкие; летом – высокие температуры с повышенной влажностью. К осени наблюдается увеличение оздоровительных свойств климата.

Бронхиальная астма, здоровые лица, муссонный климат, погодные условия, метеореакция, сезонные изменения, иммунная система, информационно-энтропийный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142245772

IDR: 142245772 | УДК: 613.13:616.2:51.76 | DOI: 10.21668/health.risk/2025.3.04

Текст научной статьи Факторы риска метеореакции иммунной системы у лиц с бронхиальной астмой в условиях морского муссонного климата

Заболевания органов дыхания в значительной мере ассоциированы с климатическим воздействием. Более 10 % населения Земли страдает данной патологией [1–4]. В контексте стремительного изменения глобального климата оценка метеореакции населения с заболеваниями органов дыхания с позиции межсезонных благоприятных и неблагоприятных климатических условий является открытой дискуссионной научной проблемой [5, 6].

Иммунная система, являясь одной из важнейших гомеостатических систем, занимает центральное место в выработке адаптационной реакции на воздействие климатических условий [2, 5, 7]. Доказано, что климатическое воздействие на организм человека, особенно при наличии заболеваний орга- нов дыхания, вызывает иммунный ответ, проявляющийся либо усилением иммунной реактивности, либо депрессией клеточного и гуморального звена иммунитета [1, 8, 9]. Чувствительность иммунной системы изменяется в различные сезоны года и зависит от соотношения благоприятных и неблагоприятных погодных условий. Поэтому сезонность является важным фактором окружающей среды, который влияет на иммунные реакции в дополнение к специфическим генетическим факторам. Она может воздействовать на колебания заболеваемости и тяжесть течения иммуноопосредованных заболеваний [10, 11].

Механизмы, поддерживающие сезонные колебания, в настоящее время не до конца детализованы.

Веремчук Людмила Васильевна – доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории медицинской экологии и рекреационных ресурсов (e-mail: ; тел.: 8 (423) 278-82-01; ORCID: .

Виткина Татьяна Исааковна – профессор РАН, доктор биологических наук, заведующий лабораторией медицинской экологии и рекреационных ресурсов (e-mail: ; тел.: 8 (423) 278-82-01; ORCID: .

Кандидатами на роль экологических сигналов, которые могли бы координировать сезонные фенотипы иммунной системы, являются дневной свет и температура окружающей среды [12, 13]. Эти факторы обусловливают формирование в организме изменений иммунной реактивности, которые, с одной стороны, являются маркерами неблагополучия климатических условий, а с другой – обеспечивают основу последующего развития патологии, хронизации или утяжеления уже имеющегося заболевания [11, 14]. Определенные успехи в оценке особенностей воздействия климата на иммунную систему больных с заболеваниями органов дыхания достигнуты в области экстремальных характеристик температуры воздуха, высокой влажности и резких межсуточных изменений метеопараметров [5, 15]. Благоприятность погодных условий во многом зависит от региональных особенностей межсезонных изменений климатопогодных факторов. Для г. Владивостока характерен муссонный климат со значительными межсезонными и межсуточными изменениями метеопараметров [7, 16]. К неблагоприятным погодным условиям юга Дальнего Востока относятся погоды с сочетанием высокой влажности и резкими колебаниями температурного режима, фронтальными и циркуляционными изменениями атмосферы, сильными ветрами, низкими зимними температурами воздуха и летней духотой как разновидности неспецифического раздражителя для иммунной системы пациентов с заболеваниями органов дыхания. Благоприятными погодными условиями для региона являются погоды с отсутствием экстремальных отклонений метеопараметров [5, 14].

Воздействие естественных природных климатических условий на системные иммунные процессы сопряжено с методическими трудностями выявления особенностей реакции. Широко распространенный метод корреляционных зависимостей в системных исследованиях не всегда показателен, особенно при изучении мало сопоставимых систем человека и среды с достаточно слабыми взаимосвязями, не превышающими, как правило, r = 0,5 [16, 17]. Более сильные связи наблюдаются при экспериментально-клинических исследованиях, когда объекты изучения непосредственно сопоставляются друг с другом или при популяционно-групповых исследованиях с максимальным сближением систем «человек и среда» в едином пространственно-временном аспекте [7]. Известно, что при взаимодействии сложнейших систем «человека» и «климата» формируется информационный шум – как процесс развития энтропии в их взаимоотношениях1 [18–20]. Использование информационно-энтропийного анализа позволяет путем оценки уровня неопределенности и случайности процессов, происходящих в каждой из систем или при их взаимодействии, улавливать даже слабые тренды зависимости [18–20].

Цель исследования – определение интенсивности и характера сезонной метеореакции иммунной системы здоровых и лиц, больных БА, проживающих в г. Владивостоке, при воздействии благоприятных и неблагоприятных погодных условий.

Материалы и методы. Объектами исследования явились параметры иммунитета периферической крови здоровых и лиц, больных БА, проживающих в г. Владивостоке. Климатические параметры фиксировались в едином пространственно-временном аспекте. За период 2013–2024 гг. обследовано 450 человек (средний возраст – 56,5 ± 4,8 г.), проживающих в г. Владивостоке ≥ 10 лет, среди которых 160 человек без патологии органов дыхания вошли в контрольную группу (условно здоровые лица), 290 человек с бронхиальной астмой (БА) легкой степени тяжести частично контролируемого течения. Диагноз БА выставлен в соответствии с Глобальной стратегией лечения и профилактики бронхиальной астмы, Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению бронхиальной астмы и Международной классификацией болезней 10-го пересмотра. Критериями исключения из исследования явилось наличие острых инфекционных заболеваний, хронических заболеваний внутренних органов в фазе обострения, хронической сердечной недостаточности в стадии декомпенсации, наличие контакта с вредными и опасными производственными факторами. Исследование осуществлялось в соответствии с требованиями Хельсинкской декларации (пересмотр 2013 г.) с одобрения локального этического комитета (протокол № 1 от 08.01.2024) на условиях добровольного информированного согласия.

Иммунологическая характеристика обследуемых групп представлена в таблице.

Методом проточной цитометрии (BD FACS Canto II, США) измеряли показатели клеточного иммунитета (BD Multitest 6-color TBNK, США); уровень цитокинов в сыворотке крови (фактор некроза опухоли α (TNF-α), интерферон γ (IFN-γ), интерлейкин-4 (IL-4), IL-6, IL-10, IL-17А – тест-система Cytometric Bead Array, BD, США). Фагоцитарную и окислительную активность нейтрофилов оценивали с помощью коммерческих наборов PHAGOTEST (BD, США) и BURSTEST (PHAGOBURST) (BD, США).

По данным Приморского УГМС (Примгидро-мет) отобраны шесть метеопараметров (направление и скорость ветра, количество осадков, температура, влажность и атмосферное давление воздуха), которые соответствовали дню и часу обследования пациентов. Отбор климатических показателей проводился с позиции сезонности и благоприятного и неблагоприятного их воздействия. Отбирались дни с неблагоприятными для человека гигиеническими характеристиками (резкие межсуточные контрасты температур > 6 °C, изменчивость атмосферного

Иммунологическая характеристика обследуемых

|

Параметр |

Бронхиальная астма, n = 290 |

Контрольная группа, n = 160 |

|

Т-лимфоциты (CD3+), % |

39,6 (35,8–41,9), p = 0,062 |

45,6 (41,1–47,6) |

|

Т-хелперы (CD3+CD4+), % |

34 (31,8–39,2), p = 0,069 |

40,2 (37,1–45,6) |

|

B-лимфоциты (CD3-CD19+), % |

9,6 (8,7–10,2), p = 0,044* |

13,1 (11,2–14,8) |

|

Натуральные киллеры (CD16+CD56+), % |

11,4 (9,2–14,6), p = 0,04* |

17,5 (15,3–19,7) |

|

Т-цитотоксические клетки (CD3+CD8+), % |

16,4 (13,4–18,2), p = 0,02* |

22,6 (19,1–25,8) |

|

Индекс CD4/CD8, усл. ед. |

1,3 (1,22–1,43), p = 0,008** |

1,7 (1,56–1,85) |

|

Фактор некроза опухоли-α, pg/ml |

67,2 (64,1–76,8), p < 0,001*** |

46,3 (43,2–48,9) |

|

Интерферон-γ, pg/ml |

91,4 (87,2–96,3), p = 0,086 |

103,5 (91,6–122,7) |

|

Интерлейкин-4, pg/ml |

98,1 (84,6–109,1), p = 0,044* |

77,9 (69,2–81,0) |

|

Интерлейкин-6, pg/ml |

93,1 (83,9–96,7), p < 0,001*** |

38,2 (35,7–39,0) |

|

Интерлейкин-10, pg/ml |

27,5 (21,7–32,8), p = 0,084 |

32,4 (30,1–35,7) |

|

Интерлейкин-17A, pg/ml |

907,2 (852,0–964,2), p < 0,001*** |

378,4 (360,0–395,1) |

|

Фагоцитарная активность нейтрофилов, % |

58,7 (52,6–65,9), p = 0,052 |

65,0 (57,4–71,6) |

|

Фагоцитарный резерв, усл. ед. |

0,8 (0,76–0,84), p < 0,001*** |

1,2 (1,18–1,29) |

|

Нитросиний тетразолий-тест, % |

8,0 (7,78–8,2), p = 0,022* |

13,0 (11,4–15,1) |

|

Резерв нитросиний тетразолий-теста, усл. ед. |

0,82 (0,79–0,85), p = 0,008** |

1,31 (1,28–1,42) |

Примечание: р – статистически значимые различия между астмой и контрольной группой; * – p < 0,05, ** p < 0,01, *** – p < 0,001; усл. ед. – условные единицы.

давления > 5 мб, скорость ветра > 3 м/с). В неблагоприятный тип погоды также вошли погоды с дождями, снегом и другими атмосферными явлениями, высокой влажностью воздуха > 60 %, душными погодами (высокая влажность > 60 % при температуре > +20 0С), низкими зимними температурами < –18 0C и сильными скоростями ветра. Незначительные межсуточные изменения метеопараметров, соответствующие гигиеническим нормативам, принимались как благоприятные [5, 21, 22].

Статистическая обработка результатов производилась в программе Statistica 10.0 для Windows OS. Результаты представлены в виде медианных значений ( Me ) и квартилей ( Q 25, Q 75). Для проверки совпадения полученных распределений с нормальным использовался критерий Колмогорова – Смирнова. Гомогенность дисперсии оценивалась с помощью критерия Левена. Статистическая значимость различий между группами оценивалась по критерию Манна – Уитни. Критический уровень значимости ( p ) при проверке гипотез принимался при значениях < 0,001, < 0,01, < 0,05.

Данные по иммунной системе и климатическим параметрам обрабатывались методом информационно-энтропийного анализа. В качестве меры оценки использовался показатель избыточности информации ( R %), выполняющий роль определения надежности передачи информации – чем выше показатель избыточности, тем более надежна передача информации, и, наоборот, уменьшение R % указывает на увеличение системной случайности и неопределенности процессов2 [22].

Первоначально вычислялась безусловная энтропия Rбез %, которая характеризовала неопределенность и случайность процессов, происходящих в иммунной системе. Алгоритм расчета величины безусловной энтропии Rбез % состоял из:

-

1) расчета вероятностного показателя ( р i ), позволяющего перевести все исходные данные в отно- i

сительные величины: pi = :=-;

Xi

-

2) оценки величины энтропии Н , использующей формулу Шеннона:

H =- X p i log 2 p i ;

i = 1

-

3) определения коэффициента избыточности

H информации (R %): R % = (1 – ), который соот-

Hмакс нес фактическую энтропию Н с максимально возможной, зависящей от количества входящих компонентов (иммунных показателей и метеофакторов).

Далее определялась условная энтропия R усл % , которая позволила оценить неопределенность иммунной системы при воздействии на нее метеофакторов. Определение условной энтропии исходило из вероятности ( р ) совмещения величин в климатической и иммунной системах:

p (A/B) = p (A) · (p (A) р (В)), где А – иммунная система, В – климат, с последующим определением энтропии (Н) и избыточности информации R % в совмещенном варианте вероятностей. Разница условной и безусловной энтропии (Rусл – Rбез %) указывала на уровень метеочувствительности населения города по сезонам года. Анализ условной энтропии (Rусл %) у здоровых и больных

БА при благоприятных и неблагоприятных погодах позволил оценить патогенность и оздоровительную ценность климатических условий.

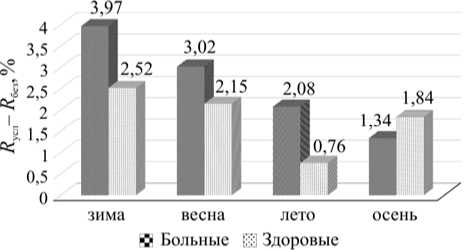

Результаты и их обсуждение. На основании проведенных расчетов комплексного отклика показателей иммунной системы на внешнее воздействие метеопараметров определялся коэффициент избыточности информации ( R усл % – R без % ) по сезонам года у здоровых добровольцев и лиц c бронхиальной астмой (рис. 1).

Сравнительный анализ позволил выявить статистически значимую метеореакцию иммунной системы для различных контингентов обследуемых. У больных БА активная метеореакция зафиксирована в зимне-весенний и летний сезон. У здоровых лиц метеореакция максимальна в зимний период (рис. 1).

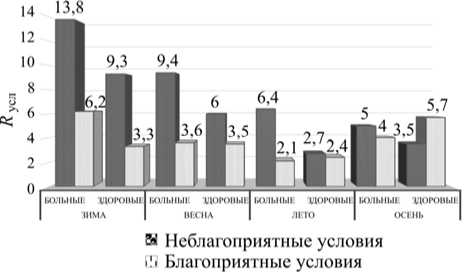

В целом характер межсезонного различия интегральной метеореакции был рассмотрен на основании анализа величины показателя R усл % , характеризующего условную энтропию с позиции влияния как благоприятных, так и неблагоприятных типов погод. Величина условной энтропии ( R усл % ) достаточно четко показала определяющую зависимость состояния иммунной системы от количества неблагоприятных погод у больных БА и здоровых лиц. Наибольшее негативное воздействие неблагоприятные погоды оказывают на население в зимний (у больных БА R усл % = 13,8, у здоровых R усл % = 9,3) и весенний период (у больных БА R усл % = 9,4, у здоровых R усл % = 6,0) (рис. 2). Наименьшее воздействие неблагоприятные погоды оказывают на больных БА осенью ( R усл % = 5,0), на здоровых – летом ( R усл % = 2,7) и осенью ( R усл % = 3,5).

Благоприятные погоды в зимне-весенний период года оказывают воздействие на иммунную систему значительно слабее (в 2–2,5 раза). В результате максимальная оздоровительная реакция на воздействие благоприятных погод отмечается у больных БА зимой ( R усл % = 6,2) и осенью ( R усл % = 4,0); у здоровых – осенью ( R усл % = 5,7) и весной ( R усл % = 3,5).

На фоне глобального изменения климата исследование особенностей воздействия естественных климатических условий на иммунную систему является важным, но недостаточно освещенным вопросом. В изучении влияния климата достигнуты определенные успехи в оценке региональных особенностей реакции организма в основном на экстремальные характеристики температуры воздуха, высокую влажность, сильные ветра и резкие межсуточные изменения метеопараметров [4, 23].

Воздействие климатических условий в значительной степени обусловлено спецификой региональных условий. Для г. Владивостока характерен муссонный климат с сезонными изменениями циркуляции атмосферы: в зимний период преобладают ветра с континента, а в летний – с океана. В весенний период происходит разрушение мощных воздушных масс с континента (сибирский антициклон – высокое давление) и заполнение тихоокеанским

Рис. 1. Уровень метеореакции ( R усл % – R без %) иммунной системы под влиянием сезонных изменений климата г. Владивостока

Рис. 2. Межсезонное влияние неблагоприятных и благоприятных погодных условий на иммунную систему здоровых лиц и пациентов с бронхиальной астмой влажным воздухом с низким атмосферным давлением, осенью все происходит наоборот. Поэтому зимой устанавливается устойчивая погода с сильными морозами и ветрами, низкой влажностью и небольшим количеством осадков; в летний сезон – высокие температуры и влажность воздуха, дождливая, порой маловетреная погода. Для переходных сезонов года характерна сильная изменчивость погодных условий, включающая резкие межсуточные изменения направления и скорости ветра, атмосферного давления, влажности и других метеокомпонентов [7, 16, 22].

Накапливающиеся данные указывают, что волны тепла, холода и перепады температур могут повысить риск заболеваемости и смертности от респираторных заболеваний. Изменение температуры окружающей среды является одним из факторов риска обострения бронхиальной астмы. Кроме того, отопление в зимний период может привести к повышенной сухости воздуха в помещении, а значительные колебания температуры внутри и снаружи помещения также оказывать неблагоприятное воздействие на больных астмой [3, 4]. При воздействии холодного воздуха увеличивается количество гранулоцитов и макрофагов, наблюдается мукоцилиарная дисфункция, повреждение эпителиального барьера, ремоделирование дыхательных путей, характеризующееся смешанным типом эозинофильного и нейтрофильного воспаления. Холодовой стресс изменя- ет скорость метаболизма, симпатическую активность, окисление жирных кислот, энергетический гомеостаз и иммунные реакции [9, 24, 25]. Температурный стресс может способствовать реполяризации Т-хелперного иммунного ответа в сторону Th2-фе-нотипа [26, 27].

Для людей создание тепловой защиты сопряжено с высокими метаболическими затратами, поскольку тепло в основном вырабатывается за счет митохондриального окислительного метаболизма. Активация механизмов получения тепла (клеточный окислительный метаболизм, сокращение мышц) или потери тепла (потение, увеличение притока крови к коже) оказывает повышенную нагрузку на иммуно-метаболические ресурсы [1]. Ключевую роль в восприятии и передаче температурных сигналов играют каналы транзиторного рецепторного потенциала (TRP), возбуждая сенсорные нервы дыхательных путей, что может привести к аномальным физиологическим и патологическим реакциям в дыхательной системе. В недавнем исследовании было продемонстрировано, что активация TRPM8 в бронхиальных эпителиальных клетках при обработке холодом привела к значительному увеличению экспрессии важных регуляторных генов цитокинов и хемоки-нов, включая IL-1α, -1β, -4, -6, -8, -10 и -13, GM-CSF и TNF-α [8, 28].

Кроме того, как продемонстрировали современные исследования, ряд процессов в иммунной системе ассоциирован с формированием определенного иммунного профиля в зависимости от сезона. Многоцентровые исследования показали, что более 4000 кодирующих белок мРНК в лейкоцитах имеют сезонные профили экспрессии, клеточный состав крови также меняется в зависимости от сезона. Значительная корреляция с сезонными изменениями характерна для продукции цитокинов, субпопуляций CD4+ и CD8+ T-клеток. Продемонстрировано, что иммунная система в зимний период имеет про-воспалительный транскриптомный профиль с повышенными уровнями растворимого рецептора IL-6 и С-реактивного белка [10, 12].

Для пациентов с БА подобная динамика является неблагоприятным дополнением к уже существующему воспалительному фону. В летний сезон высокие температуры воздуха в сочетании с высокой влажностью вызывают повышенные метеонагрузки на больных с заболеванием БА, на здоровых лиц воздействие сезонных условий носит щадящий характер. Зафиксирована взаимосвязь обострений астматических процессов с межсуточной изменчивостью температуры воздуха. Увеличение суточного диапазона температур на 1 °C в значительной мере связано с возрастанием числа обращений пациентов с астмой в отделения неотложной помощи [23, 29]. Осенний период года для населения г. Владивостока и больных БА имеет противоположный эффект – у здоровых лиц метеореакция превышает метеочувствительность у пациентов с БА. Исходя из того, что осенний сезон в регионе является наиболее благоприятным периодом года с наибольшей продолжительностью устойчивых, теплых и солнечных дней, можно предположить наличие позитивного характера метеореакции. Однако резкий переход осенней сниженной метеореакции к максимальной зимней может привести к высокому риску обострений БА при переходе к зимним холодам.

Количество благоприятных и неблагоприятных проявлений погоды, формирующих сезонные особенности метеореакции, позволяют оценить характер патогенного и оздоровительного воздействия климата на иммунную систему больных БА. В качестве расчетной единицы использовался показатель R усл %, характеризующий условную энтропию, который учитывал негаэнтропию, возникающую под воздействием непосредственно погодных условий. Анализ величин R усл % показал, что климат г. Владивостока во все сезоны года является неблагоприятным для больных БА, особенно в зимневесенний период за счет низких температур и сильных ветров. Лишь в осенний сезон патогенный характер метеореакции у больных снижается, что говорит о некоторой благоприятности осени для пациентов с БА. Оздоровительный характер воздействия, вызванный благоприятным типом погоды, отмечается во все сезоны года, но с меньшим эффектом. Так, самый низкий показатель R усл % для больных БА отмечен в летний период.

Для здорового населения города климатические условия муссонного климата г. Владивостока за счет неблагоприятных погод также достаточно нагрузочны, особенно в зимне-весенний период года. Наименьший негативный эффект воздействия на здоровых лиц оказывает летний сезон, это свидетельствует, что летние особенности муссонного климата не выходят за пределы адаптационных способностей. Для здоровых лиц за счет повышенного фона компенсаторно-приспособительных реакций наиболее благоприятным сезоном с высоким оздоровительным эффектом является осень [7, 22].

Выводы. Применение информационно-энтропийного анализа позволило оценить интенсивность и характер метеореакции иммунной системы населения под воздействием муссонного климата г. Владивостока. Установлено, что метеореакция системы иммунитета у больных бронхиальной астмой в течение года возрастает на 20–30 %, резко увеличиваясь к зимнему периоду, который является наиболее опасным для больных БА. К осени наблюдается увеличение оздоровительных свойств климата. Здоровое население города характеризуется снижением метеореакции в зимневесенний и летний периоды, в осенний период метеочувствительность здоровых лиц повышается. Анализ метеореакции у здоровых лиц показал незначительное превышение в зимний период, что указывает на приспособительные реакции иммунной системы к воздействию погодных условий. Установлено, что в течение года уровень влияния неблагоприятных и благоприятных погодных условий на иммунную систему больных БА различается. Фактором риска для иммунной системы у лиц с БА является температурный режим: зимой – низкие; летом – высокие температуры с повышенной влажностью.

В целом климат г. Владивостока имеет преимущественное негативное действие, как на больных, так и, в меньшей степени, на здоровых лиц. В зимневесенний и летний периоды больные БА являются наиболее уязвимыми. Для всего населения города наиболее благоприятным сезоном года является осень, особенно для здоровых лиц, у которых метеореакция носит оздоровительную направленность.

Полученные результаты позволят формировать профилактические мероприятия, направленные на коррекцию воздействия погодных условий на больных с бронхиальной астмой, особенно в условиях современного глобального изменения климата.

Финансирование. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.