Феликс Петуваш: картины не маслом

Автор: Кук Марьет Гиссовна

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Биографика

Статья в выпуске: 3 (31), 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель настоящего обзора - определение особенностей творческой манеры известного адыгского художника Ф. Петуваша, анализ элементов его произведений, созданных в технике коллажа и актуализирующих историческую память зрителей. Круг материалов исследования составили сами произведения (коллажи) мастера, его интервью, а также посвященные ему искусствоведческие исследования. Отражено значение адыгской мифологии и нартского эпоса в картинах Ф. Петуваша, показан процесс личного творческого осмысления художником истоков духовности, культуры и адыгской ментальности. Приводятся описания коллажей, посвященных мифологическим сюжетам, объяснены художественные приемы мастера. Коллажи Ф. Петуваша анализируются в контексте сюжетов и образов героического нартского эпоса и мифологии адыгов. Определено, что особенности художественного стиля Ф. Петуваша основаны на серьезном изучении их автором мифологии и нартского эпоса, а также максимальной искренности и достоверности при передаче эпических сюжетов.

Адыгея, адыги, нартский эпос, адыгская мифология, историческая память, феликс петуваш, коллаж, квинтэссенция искусства, художественный стиль

Короткий адрес: https://sciup.org/170195932

IDR: 170195932 | УДК: 929:76(470.621) | DOI: 10.36343/SB.2022.31.3.007

Текст научной статьи Феликс Петуваш: картины не маслом

В переживаемое современной цивилизацией сложное и полное многочисленных противоречий время особенно важной и значимой составляющей гармоничного развития общества становится традиционная культура. Именно ее сущностное ядро позволяет любо- му этносу противостоять разрушительным глобализационным тенденциям современности, подчас не только нивелирующим культурные различия, но и размывающим саму этническую идентичность. В контексте сказанного сложно переоценить значение профессиональ- ного искусства, основанного на традициях, образах и символах, порожденных многовековой народной культурой и исторической памятью этноса. Органичное развитие этого искусства является наиболее приемлемым и адекватным ответом на вызовы глобализации.

Данный тезис можно, безусловно, применить и к традиционной культуре адыгов (черкесов), которая через творчество профессиональных художников, композиторов, хореографов не только приспосабливается к модернизационным веяниям, но, что также немаловажно, получает возможность глобального распространения своих ценностей посредством использования общепонятного языка искусства и современных информационных технологий. Эти обстоятельства обусловливают важность изучения способов и механизмов проецирования народной культуры адыгов, их исторической памяти на сферу профессионального искусства, что становится актуальным вопросом, требующим пристального научного внимания.

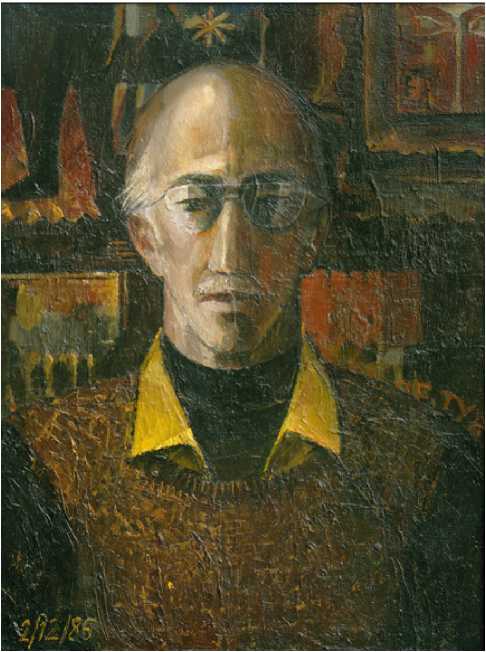

Знаковой фигурой современного искусства Северного Кавказа является художник Феликс Мурадович Петуваш (рис. 1), в творчестве которого «вскрываются» и «переживаются» глубинные процессы исторической памяти адыгов (черкесов), философское отношение к природе, размышления о жизни, духовности, чувственности и о самом себе. Феликс Петуваш многогранен, утончен, глубок, проницателен и уникален в своем творчестве — квинтэссенции чувств, знаний и умений. Как художник и исследователь он, творчески взаимодействуя с миром, интерпретируя, перерабатывая информацию, рассказывает нам историю своей жизни, делится своими представлениями о мире. Его картины многозначны и многослойны и тем интересны для зрителя, пытающегося понять транслируемые автором мысли, размышления или настроения, углубиться в изучение и понимание сюжетных композиций, обратиться к своим корням, истокам, прочувствовать красоту и совершенство Природы. «Взаимоотношения человека и природы у него равноправно. Человек у Ф. Петуваша — это он сам, трансформируемый в разный возраст, в разные обстоятельства, ищущий собственные метаморфозы

Рис. 1. Ф. М. Петуваш. Автопортрет.

Холст, масло. 1985 г. 65 см*40 см Fig. 1. F. M. Petuvash. Self-portrait. Canvas, oil. 1985, 65*40 cm в метаморфозах мира. Он никем не понукаем и меньше всего занят приспособлением к природе. Он изначально не противостоит ей, а сам есть ее атрибут, частица ее естества» [12, c. 4]. Как художник Феликс рожден самой природой — неотделим от нее, живет, дышит и творит в унисон, и, видимо, поэтому он ощущает себя еще и охотником, что дает ему возможность остаться в себе, развить и утончить восприятие природы, обострить затупленные повседневностью чувства и дать выход накопившимся эмоциям. Как говорит сам художник, «охотники — не браконьеры. Настоящий охотник думает о природе, бережет ее. Мы не всегда видим зверей, а они нас видят. Мы себе кажемся особенными и неординарными, а на самом деле мы песчинки на фоне вечного пейзажа» [2].

Творчество Феликса Петуваша получило достаточно широкую известность, став объектом не только просветительских публи- каций в средствах массовой информации [2] или документальных фильмов, художественный опыт мастера уже несколько десятилетий находится в фокусе внимания исследовательского сообщества. Ф. Петувашу посвящен ряд специально выпущенных отдельных изданий в формате каталога, которые, как правило, сопровождаются вступительными статьями искусствоведов, содержащими обзор и общую характеристику деятельности художника [12] [13]. Творческая биография Ф. Петуваша в целом и анализ его отдельных произведений получили свое воплощение в работах А. Г. Кушу [5] и М. Ю. Филатовой [14]. Е.А.Ильинова проанализировала особенности раскрытия темы героического нартского эпоса в работах художника, рассмотрев серию из пятнадцати графических листов, выполненных им в технике граттографии [3]. В ряде научных статей освещаются иные тематические аспекты творчества адыгского мастера: тема Родины (тесно перекликающаяся с поэтикой нартского эпоса) [1] и тема смерти (также затронутая в аспекте эпической героики) [10]. Характеристика натюрмортов художника приводится Т С. Поздняковой [8], А. Н. Соколова отмечает визуализацию мастером сохранившихся в адыгском фольклоре сюжетов и образов [9], С.Э.Хокон акцентирует внимание на стилистике костюмов героев нарт-ского эпоса, изображенных в произведениях Ф. Петуваша [15].

Коллажи художника или, как их можно назвать, «картины не маслом», нечасто рассматривались искусствоведами. Это, в частности, уже упоминавшаяся статья М. Ю. Филатовой [14]. Н. В. Тертышник, анализируя серию коллажей Ф. Петуваша, полагает, что в них наилучшим образом прослеживается идея интернационального в прикладном искусстве [11]. Между тем кажется, что именно в коллажах очень ярко проявляется оригинальность творческой манеры художника, поэтому они безусловно заслуживают более внимательного изучения.

Цель статьи — посредством изучения коллажей Ф. Петуваша и раскрытия их символики определить особенности творческой манеры, позволяющие мастеру достигать максимального художественного эффекта и соз- давать живую связь времен, вовлекая зрителя в пространство исторической памяти. Источниками при этом послужили коллажи, создаваемые Ф. Петувашем на протяжении нескольких десятилетий, каталоги выставок, материалы интервью художника, опубликованные в средствах массовой информации, а также работы ученых-искусствоведов, посвященные его творчеству. В процессе исследования применялся формально-стилистический метод, предполагающий, в частности, не только описание произведения, но и расшифровку смыслов и символов, заключенных в нем.

Лейтмотивами творчества Феликса Петуваша выступают темы единения с Природой, настоящего и будущего, потребительской беспечности современной человеческой цивилизации… И в данном контексте художник очень обеспокоен произошедшим затоплением уникальной по количеству расположенных там долговременных археологических памятников, курганов и поселений исторической территории адыгов, которая уже 50 лет находится под водами Краснодарского (Кубанского) водохранилища.

История создания Краснодарского водохранилища началась в июне 1967 г., когда Совет Министров СССР утвердил проект сооружения: 5 ноября 1972 г. было перекрыто русло реки Кубань и началось заполнение Краснодарского водохранилища. Его первая очередь была запущена в мае 1973 г. В современной истории это событие стало очередной трагедией для адыгов, исконно проживавших на этих плодородных землях: оказались переселенными и полностью или частично затопленными в общей сложности 22 аула и поселка. На большой территории в 35.000 гектаров находилось 46 кладбищ, 5 братских могил, 16.000 гектаров леса, были переселены 13.000 человек… Археологические комплексы в экстренном порядке пытались раскопать, чтобы изъять наиболее ценные артефакты, и археологи под руководством известного кубанского ученого Н. В. Анфимова в жестких временных рамках работали круглосуточно, и, как пишут в независимых источниках, «благодаря их работе огромное количество экспонатов систематизировали и вывезли в архивы музеев страны. Часть из них впоследствии попала в Краснодарский краеведческий музей имени Е.Д.Фе-лицина, дальнейшая судьба и местонахождение другой, большей части, сейчас неизвестна. Тогда же описали и систематизировали археологические памятники. 12 поселений древнейшей майкопской культуры, множество курганов и античных городищ, средневековые кладбища остались под слоем воды. Есть мнение, что это даже неплохо, поскольку вода — лучший охранник от черных копателей» [16].

С этим мнением вряд ли можно согласиться по причине того, что на протяже-

нии всех этих лет за- Рис. 2. Ф. М. Петуваш. Сэтэнай. Коллаж. 2006 г. 70 см*70 см топленные курганы Fig. 2. F. M. Petuvash. Setanai. Collage. 2006, 70*70 cm.

и древнейшие поселе ния размывались во дой и огромное, трудно поддающееся оценке количество артефактов оказывалось на берегу, собиралось и продавалось, переплавлялось или вывозилось за границу в частные коллекции. Невозможно представить масштабы этого «бизнеса». Античное и средневековое золото, серебро, бронза, художественная керамика, оружие, конское снаряжение, орудия труда и ремесленного производства потеряны навсегда — затопленные могилы и ушедшая история, размытые курганы и распроданная культура…

Художник Феликс Петуваш, будучи охотником и рыболовом, на протяжении многих лет находил и собирал вымываемые водами водохранилища археологические артефакты, их также приносили друзья, знакомые: тысячи предметов он передал на хранение в фонды Национального музея Республики Адыгея.

«Сэтэнай» (коллаж. 70×70. 2006 г.) (рис. 2) — уникальная работа Феликса Пету-ваша, рядом с которой проживаешь тысячи лет прошлой и настоящей жизни, погружа- ясь в мощное энергетическое пространство вечности духа и бренности бытия. Коллаж представляет собой музейную коллекцию или креативную археологическую экспозицию, в которой отражена большая часть истории культуры и искусства адыгов — на плоскости 70 на 70 сантиметров расположены художественные изделия из бронзы, серебра, железа, камня, глины, сердолика, янтаря, лазурита, собранные автором лично археологические артефакты, вымываемые на протяжении десятков лет из многочисленных долговременных могильников и курганов, затопленных Краснодарским водохранилищем. Кто-то из друзей приносил художнику изделия из металла, детали и части оружия, наконечники стрел, копий, ювелирные украшения, сердоликовые бусины, детали украшения одежды, бытовые предметы и многое другое, что по древним традициям заупокойного культа наших предков отправлялось вместе с владельцем в вечный, иной мир, но, как оказалось, покой этого тысячелетнего мира был нарушен — нарушена память прошлого и память будущего.

Феликс с присущим юмором вспоминает о первых экспериментах с коллажами в конце 1970-х гг. «Я как баловство стал картинку делать из поломанного будильника во время перекура, потом зашел в мастерню Алик Винс принес еще два будильника и сказал, что классно получается. Я как раз делал сюжет, в котором речь шла о времени, сделал эту картинку, потом вторую, и стали приносить запчасти — у всех же есть часы поломанные, сделал и забыл об этом, раздарил, и из первых работ осталась одна картинка «Камбала» 1978 года» [7] .

Так называемое самим художником «баловство» коллажем в середине 2000-х гг. реализовалось и превратилось в серию необычных по стилистике и технике исполнения больших работ из деталей часовых механизмов, археологических артефактов, монет, пружин, кусочков металла, пуговиц и многого другого.

Феликс Петуваш в одной из наших бесед так обозначил идею создания этой серии — забытые боги и ушедшее время. Историческая тема богов языческого пантеона древних адыгов, мифологии и нартского эпоса в творчестве художника занимает важное место благодаря его любви к чтению, изучению истории и культуры своего народа, умению анализировать и творчески мыслить, задавать вопросы, искать и находить ответы. Будучи учеником специализированной художественной школы при Художественном государственном институте имени В. И. Сурикова, в которой жили и учились талантливые и одаренные дети со всего Советского Союза, вдали от родителей Феликс рано стал самостоятельным и ответственным. Природная любознательность, талант и желание учиться искусству выделяло его из группы столичных детей известных художественных династий. Возникновению пристального интереса к родной культуре и истории способствовал случай: он увидел дома у друга книгу нарт-ских сказаний, и его пытливый ум получил руководство к действию — изучить, понять, выразить в изобразительном искусстве свое внутреннее видение древней культуры. И начался процесс осмысления истории искусства, прочитанного, увиденного и услышанного в годы учебы.

Творческая мысль и образное мышление помогают художнику находить новые формы, новые технологии и новый ракурс своих произведений. Как известно из мировой истории искусства, подавляющее большинство произведений написаны на библейские сюжеты, из мировых религий изобразительное искусство черпает темы, образы, сюжеты, «обслуживает» религии и является необходимым условием ее существования на протяжении многих столетий. Поэтому обращение Феликса к истокам духовности, культуры и адыгской ментальности явились в его творческом развитии движущей и направляющей силой. Глубокие познания адыгской мифологии, нартского эпоса, истории и художественной культуры, фольклора и литературы позволили талантливому и высокообразованному Феликсу Петувашу — одному из первых профессиональных адыгейских художников — выразить в своих графических работах, и особенно в коллаже, огромный пласт духовной и материальной истории адыгов.

Первая работа замечательной серии в технике коллажа посвящена Богу Охоты, покровителю животных Мэзитха ( коллаж. 70x92. 2005 г.), она собрана Феликсом с ювелирной точностью из подаренных дружеской семейной парой поломанных тремя их детьми часов. Интересно проследить от первых работ до последних символически и технически оттачиваемые мифологические сюжеты и образы не изображаемых ранее божеств, стилистические и композиционные решения художника.

Композиция картины «Бог Охоты» представляет крупным планом бога Мэзитха в ритуальной маске с рогами, в его раскинутых в стороны руках лук и стрелы, восседает он на кабане, покрытом золотыми щетинами. Интересно решение фона — черного ночного неба со звездами, луной и солнцем, сделанны- ми из компакт-дисков. Экспрессия движения достигается изображением передних ног кабана в прыжке, наклоном его головы и вздыбленной щетиной, фактурно выделенной художником посредством острых торчащих железных колючек золотистого и серебристого цветов, как и описывается в текстах нартского эпоса.

С Мэзитхом ( Мэзытхь ) были связаны определенные регламентации и целый комплекс культовых празднеств, посвященных охоте. В охотничьем культе были и запреты: нельзя было стрелять в животных белого цвета, нельзя сообщать о времени выхода на охоту, нельзя стрелять два раза в одну дичь. Охотник брал с собой в лес всего три стрелы: для летающих, бегающих и плавающих животных. Традиция не убивать дичь сверх необходимости строго соблюдалась.

Описание восседающего на кабане Мэ-зитха мы находим в гимне — хохе. В нем представлен внешний вид могучего бога, которого боятся жители леса — он «низко клонит вершины дубов», его экипировка и физические качества:

«Тебя именуем Тхьэ лесов,

Усы твои — червонное пламя.

Тебе в моленьях возливаем щедро кровь — питье красное, Зарезан в дар-жертву тучный белый козел, угодный тебе.

Перед тобою молодая жена неплодная на коленях стоит,

Белорукий — ты знаешь все.

Могучий — низко клонишь вершины дубов, Одежда твоя — шкура тучного тура.

Ложе твое — место для тела слона.

Чистым серебром оковано тело твое.

Стрела — сердцевина красного кизила ядреного, Лук у Мэзитха из ореха — белого дерева. Головою тряхнешь — по лесу шум идет, Тогда зверь — о горе! — в норе содрогается. Нынче расскажем все о Мэзитхе»

[6, с. 79].

Культ Мэзитха свидетельствовал о большом значении леса и охотничьего хозяйства в культуре адыгов. Считается, что творец мира Тхэшхо поручил Мэзитху стеречь зверей и дичь лесов. Без разрешения Мэзитха охот ник ничего не убьет,— он может убить только то животное, которое Мэзитха назначит ему, поэтому бога также молили о счастливом успехе охоты. Как отмечал С.Хан-Гирей, «данное божество изображалось ездящим на златощетинистой свинье, и его повелением олени сходились на лугах, и там какие-то девы их доили…» [Цит. по: 4, с. 207–208].

Увидев новые работы Феликса Петуваша в технике коллаж, друзья и коллеги стали приносить ему коллекции поломанных вещей: художник Эдуард Овчаренко отдал два чемодана запчастей, которые достались от его отца-часовщика. Погружаясь в работу над образом одного бога, Феликс уже мысленно собирал и представлял художественный сюжет и композицию следующего коллажа.

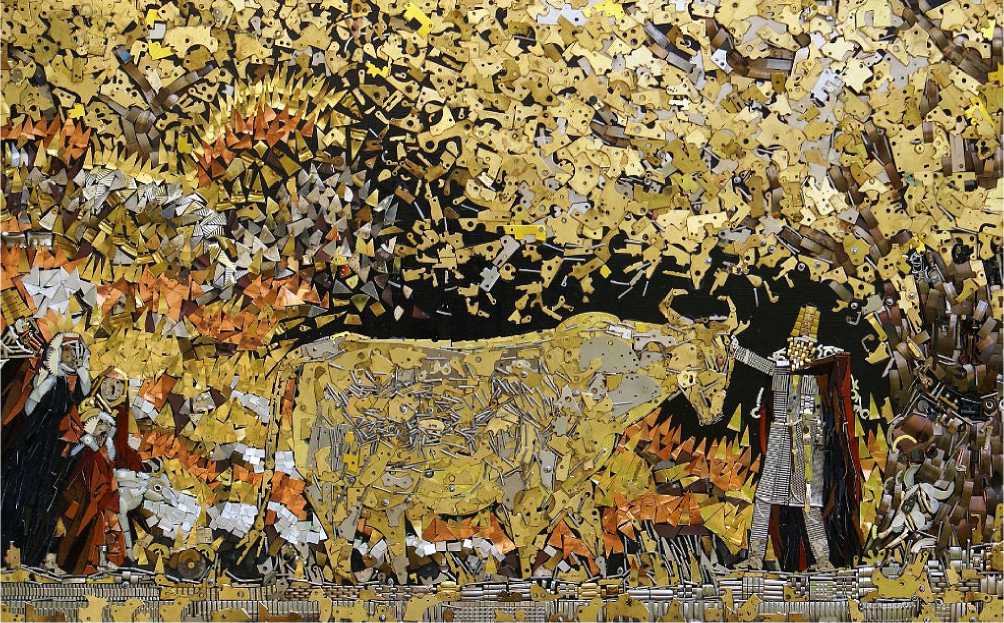

Одновременно с «Богом Охоты» Ф. Пе-туваш закончил другую картину из этой серии — «Покровитель животных» (коллаж. 50×80. 2005 г.) (рис. 3), посвященную грозному и всемогущему божеству адыгского пантеона, покровителю крупного рогатого скота, именуемому Ахын. Этот бог имел свою рощу, в которую ежегодно отправлялась избранная им для жертвоприношения нетельная корова — «са-мошествующая корова Ахына». Она считалась атрибутом бога. На картине Феликса Петува-ша изображен момент прихода в рощу нетельной коровы, сопровождаемой нартом, изображенным в традиционной мужской одежде «шъуашэ» со всеми атрибутами — папахой, буркой, черкеской с газырями, шашкой, и тем самым трансформированным в современного черкеса. Движение «самошествующей коровы Ахына» композиционно продолжается группой людей в левом нижнем углу — фигурами женщины, мужчины и ребенка, олицетворяющими семью, продолжение нартского рода. Под раскидистым дубом в роще Ахына происходит священное ритуальное действие поклонения божеству и покровителю животных.

Годом ранее датируется работа Феликса Петуваша «Бог изобилия» ( коллаж. 72×100. 2004 г.). Тхагэлэдж ( Тхьагъэлэдж) — покровитель плодородия, изобилия и растительного мира. В серии художника три названные картины как бы объединены общей темой природного богатства и достатка, выраженной через разнообразие животных и расти-

Рис. 3. Ф. М. Петуваш. Покровитель животных. Коллаж. 2005 г. 50 см*80 см

Fig. 3. F. M. Petuvash. Patron of Animals. Collage. 2005. 50x80 cm

тельного мира. В нартском эпосе адыгов бог плодородия и изобилия, несущий добро, выступает большим тружеником, первым земледельцем, имеющим чудодейственные орудия труда, огромных волов, он нашел и сохранил для нартов семена проса. Исследователи считают, что одно из обличий бога плодородия — кузнечик, богомол, сверчок — предвестник обильного урожая. На картине Феликса Пе-туваша изображены кузнечик, собака и овца, которую было принято приносить в жертву в день праздника в честь Тхагэлэджа, когда весной готовились к пахоте и прокладке первой борозды. Насыщенная композиция картины включает в себя небо, горы, леса, поля, животных и бога-труженика с золотым посохом в руках. Бог плодородия и изобилия Тхагэлэдж связан по своим функциям в нартских сказаниях с братом Амышем (Амышъ) — покровителем скота в адыгском пантеоне божеств — и Тлепшем — богом-кузнецом, который изобрел первое орудие труда серп и оружие нартов. Возможно, раньше Амыш был искусным охотником, это дало ему возможность познать тайны леса и его обитателей. Об этом боге писали и как о легендарном пастухе, который впервые развел овец и начал заниматься овцеводством. Амыш оставил после себя людям не только богатые стада, но и пастбища, обладающие чудесными свойствами [4, с. 211–212].

«Культурному герою» нартского эпоса Тлепшу — «огневому» богу, покровителю кузнечного ремесла, демиургу, кузнецу, оружейнику и лекарю — посвящена картина Феликса Петуваша «Бог-кузнец» (коллаж. 75×70. 2006 г.). В пантеоне мужских божеств эпоса «Нарты» появление образа хтонического божества Тлепша (Лъэпшъ) и его трансформация от «огневого» бога до бога — покровителя кузницы и художественного ремесла определены историческими предпосылками, а именно началом раннего железного века, общественным разделением труда, появлением бронзы, получением железа и стали. То есть можно утверждать вполне обоснованно, что в героическом адыгском эпосе показаны исторические периоды и социально-общественные изменения. «Бог-кузнец» не просто коллаж, а экспозиция археологических артефактов из курганов эпохи бронзы, раннего металла и средневековья. Мифологический образ Тлепша транслирует зарождение кузнечного ремесла и искусства художественной обработки металла, наступление «железного века», создание первых орудий труда и оружия, наделенного магическими свойствами. В сказаниях нартского эпоса заложена информация о сакрализации личности кузнеца, кузни, инструментов, приспособлений и изделий из металла. Культ железа и связанные с ним атрибуты наделялись охранительными функциями, им придавались сверхъестественные качества.

В композиции картины центральное место занимает мощная фигура кузнеца Тлепша с молотом в руке, бьющего по металлу на наковальне, в окружении изделий и символов его ремесла. Сам художник, глубоко изучивший мифологию и нартский эпос, является потомственным оружейником и ювелиром, владеющим технологией производства и знающим тонкости и секреты божественного промысла Тлепша, поэтому все изображаемое на картине достоверно. Определенную аутентичность создают найденные автором археологические артефакты, из которых

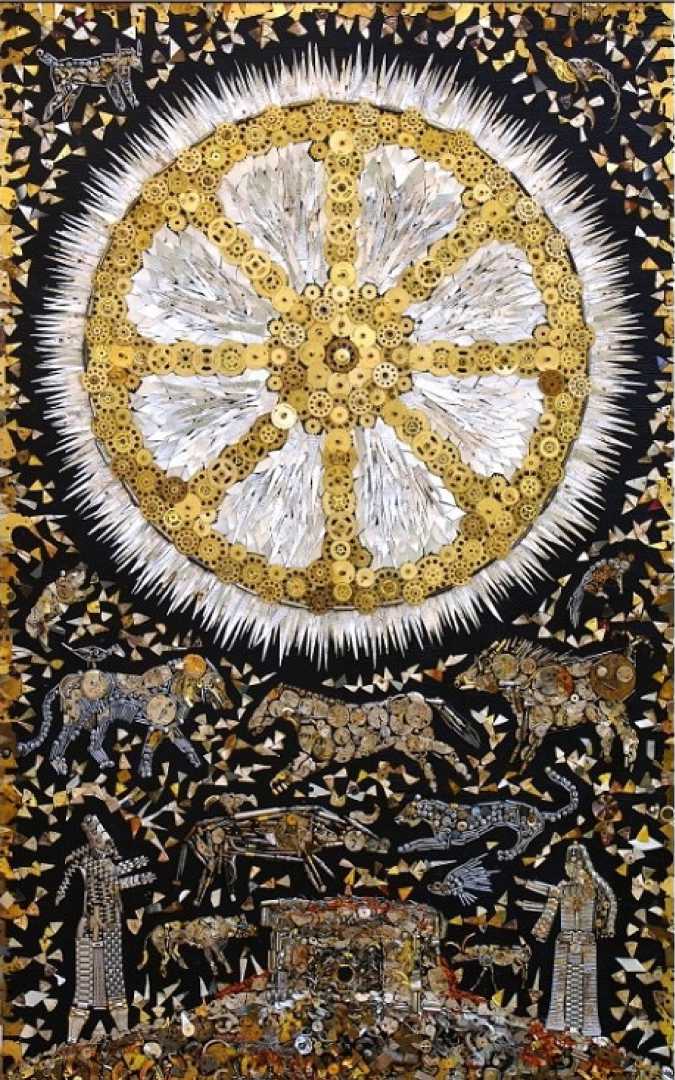

Рис. 4. Ф. М. Петуваш. Главный бог. Коллаж. 2007 г. 105 см*66 см

Fig. 4. F. M. Petuvash. Main God. Collage. 2007. 105x66 cm

и создан коллаж. Например, железный меч как символ Тлепша — покровителя оружия, изготовившего меч-самобой, клинки которого «сами отражают удары слева, справа, спереди и сзади», прочные легкие и красивые доспехи, а также оружие с магическими способностями — стрелы, поражающие заданную цель; меч, разрубающий камни и железные предметы; пружинные и магнитные мечи, «выстреливающие» из ящика; пики, пробивающие все преграды. Художник разместил на картине молот Тлепша, два кинжала, наконечник копья, удила, пряжку, бляшку. Изображения двух змей символизируют сюжет, связанный с созданием щипцов для металла, а сюжет с противостоящими друг другу петухами иллюстрирует историю появления первого орудия — серпа в виде хвоста петуха с зубцами, похожими на зубы змеи.

Следующий коллаж серии посвящен покровителю путников и воинов ( коллаж. 110x72. 2007 г.). Зекуатх ( Зек1уатхь) — «походный бог», который сопровождает путешественников, всадников во время походов и возвращения домой, этому покровителю оставляли его долю добычи в священных рощах или у священных деревьев. В данной композиции художник обращается к образу странствующего старца-музыканта со смычковым инструментом шичепщин в руках, традиционно воспевающего подвиги героев, своеобразного носителя и хранителя информации. В нижней части полотна размеренно двигаются конь и всадник, а выше над горами в небе скачет нартский герой Саусэруко на своем крылатом скакуне Тхожие. Подняв крылья к небу, экспрессивно взлетает сова, символизирующая мудрость и женское начало, обладающая магическими качествами, древними сверхъестественными знаниями.

Картина мира в нартском эпосе будет неполной без злого божества Пако, который предстает в картине Феликса Петуваша «Бог зла» ( коллаж. 73x83. 2008 г.). Лохматый, с накрученными волосами, в напружиненной одежде с торчащими на груди ножами, стремительно бежит он с секирой в руке для свершения своих злодеяний, но ему это не удастся благодаря железному «частоколу», сделанному художником по периметру всей картины… Зло не должно оставаться безнаказанным, оно не должно победить добро и разум.

В адыгском пантеоне божеств космоса и земли на всех структурных уровнях самым главным богом является Тхэшхо (Тхьэ-шхо) — творец мира, Вселенной, Абсолют, телесно мыслящее существо, не имеющее ни начала, ни конца. Он живет на вершине священной горы Ошхэмаф и «служит высшей инстанцией при редких спорах и недоразумениях между божествами и подвластными им героями и людьми» [4, с. 38]. Тхэшхо обозначается коротким именем Тхэ — Бог. Также необходимо отметить, что понятие о главном божестве связано у древних предков адыгов с Солнцем –главным небесным светилом; его символика, солярные знаки, зафиксированы в самых древних произведениях искусства.

«Главный бог» Тхэшхо (коллаж. 105×66. 2007 г.) (рис. 4), по нашему мнению, квинтэссенция творческой мысли Феликса Петуваша и выражения ее в искусстве — видит невидимое, чувствует нематериальное и достигает невозможного. Эта картина монументальна, она изображает солнечный золотой диск, который символизирует главное божество Тхэшхо, вокруг него расположены мужчина и женщина, девять животных, четыре птицы, испыун (дольмен). Символикой пронизано каждое изображение на полотне, как пронизано символикой все древнее искусство, они перекликаются через тысячелетия, и благодаря художнику современный зритель получает возможность увидеть историю цивилизаций, культуры и искусства в целом. Конечно, неподготовленный зритель, не до конца понимающий содержание картины, может испытать только чувство удивления и заинтересованности, у него возникнут вопросы, и вот именно в этот момент будет достигнута цель художника — побудить зрителя к познанию самого себя через искусство и его образы, символы и знаки.

Рассматривая в хронологической последовательности картины «не маслом» Феликса Петуваша, подходим к образу одного из главных, точнее сказать, наиболее известных нартов — Саусэруко, подвиги которого овеяны легендами. Он «добывает огонь для нартов, возвращает семена проса, украденные Емы-нежем, воюет с многочисленными врагами нартов, придумывает интеллектуальную игру сэнтращ, заставляет нартов упразднить хабзэ, который требовал убивать немощных стариков» [4, с. 34–35].

В творчестве Феликса Петуваша образ нартского героя Саусэруко занимает значительное место, он нашел феноменальное воплощение в графическом цикле «Нартский эпос», начатом в далеком 1976 г. и завершенном в 2006 г. Можно утверждать, что художник всю свою творческую жизнь активно работает над сюжетами нартского эпоса, раскрытием его содержания, воплощением нартских сказаний и образов героев в разных изобразительных жанрах и техниках. Графическая серия «Нартский эпос», посвященная образу Саусэруко, включает в себя 15 листов в технике граттографии, выполненной «в завышено-эстетичной манере, продиктованной почтительным отношением к содержанию эпоса. Рисунок аскетичен, линии точно и бережно обозначают силуэты персонажей. Тип штриховки восходит к традиционной для адыгов насечке по металлу. Несколько вытянутый по вертикали формат, крупный рисунок, контраст черного и белого придают листам монументальность» [13, с. 8].

В серии коллажей герой нартского эпоса предстает в центре композиции картины «Са-усэруко» (2010) на своем крылатом, умеющем разговаривать и летать коне Тхожие, в сопровождении двух орлов. В верхней части картины даны изображения противников героя, которых он победил благодаря уму, хитрости, смекалке и храбрости. Над всей композицией возвышаются Солнце, Луна и гора Ошхэмаф как символы Вечности Жизни.

В контексте реализации образа Саусэ-руко в творчестве Феликса Петуваша уместно вспомнить монументальное мозаичное панно, сделанное в 1993 г. и украшающее фойе Государственной филармонии, которое стало тиражируемым арт-объектом и своеобразным символом Республики Адыгея.

В этой необычной по технике исполнения, убедительной по содержанию и художественной стилистике серии коллажей, состоящей из 10 картин, на тему адыгского героического эпоса «Нартхэр» и ее мифологических образов, воплотилась духовная культура и история, мифы и легенды, герои и враги, боги и люди, добро и зло, жизнь и смерть, забвение и вечность в прошлом, настоящем и будущем.

Немного в другой тематической концепции сделаны несколько не менее интересных и содержательных коллажей, таких как «Гера на стойке», «Старая башня», «Речная фея», «Фазан», «Сазан» (рис. 5), «Икар», «На дереве» и «Год крысы». Коллаж «Год крысы» сделан в виде «картинки в картинке» с палитрами и кистями, бессменными атрибутами художника, рожденного для творчества и искусства. 2020 год считается Годом Крысы по китайскому гороскопу, из-за пандемии ставшим очень

Рис. 5. Ф. М. Петуваш. Сазан. Коллаж. 2009 г.

61 см*71 см

Fig. 5. F. M. Petuvash. Carp. Collage. 2009.

61x71 cm сложным для всех людей, независимо от места рождения и национальной принадлежности. Он показал, как ценна человеческая жизнь и как важно быть в гармонии с Природой и самим собой, ведь «гармония мира и человека — это не атрибут, не изначальная раз и навсегда данная сущность, а скорее тенденция развития, возникающая лишь на руинах противоречий, проблем, препятствий. Гармония достижима лишь в процессе преодоления, разрушения дисгармонии. А это испытание на всю жизнь» [12, с. 7].

Итак, анализ коллажей, выполненных Феликсом Петувашем, позволяет заключить, что они, как и произведения мастера, созданные в технике живописи масляными красками и графики, свидетельствуют о глубоком погружении их автора в мир адыгской традиционной культуры, национальной ментальности. Опыт художника позволяет ему достигать максимальной искренности и достоверности при передаче сюжетов, связанных с народной памятью адыгского этноса. Серьезное изучение мифологии и нартского эпоса дают возможность Ф. Петувашу наполнить коллажи древней символикой, по-новому раскрыть содержание эпических сказаний, осуществляя таким образом живую связь времен, побуждая зрителя к самопознанию через искусство.

Список литературы Феликс Петуваш: картины не маслом

- Абакумова Е. В., Позднякова Т. С. Тема Родины в творчестве художников Адыгеи // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2018. № 2 (217). С. 247–252.

- Емиж Н. Художник Феликс Петуваш: «Мы – песчинки на фоне вечного пейзажа» [Электронный ресурс] // АиФ Адыгея. URL: https://adigea.aif.ru/culture/details/48872 (дата обращения: 12.06.2022).

- Ильинова Е. А. Образ Саусоруко в творчестве Феликса Петуваша // Мир глазами черкесских художников: сб. ст. / сост. А. Н. Соколова, Ф. Х. Сулейманова. Вып. 2. Майкоп: Электронные издательские технологии, 2021. С. 76–93.

- Куёк А. С. Мифоэпическая модель мира в адыгской (черкесской) Нартиаде. Майкоп: Адыгейский гос. ун-т, 2018.

- Кушу А. С. Феликс Муратович Петуваш. М.: Художник РСФСР, 1981.

- Мезитха // Кабардинский фольклор / общ. ред. Г. И. Бройдо. Москва; Ленинград: Academia, 1936.

- Персональный архив Куёк Марьет Гиссовны.

- Позднякова Т. С. Натюрморт в творчестве адыгских художников // Мир глазами черкесских художников: сб. ст. / сост. и гл. ред. А. Н. Соколова. Майкоп: Электронные издательские технологии, 2020. С. 147–158.

- Соколова А. Н. Религиозные мотивы в творчестве художников Адыгеи // Богослужебные практики и культовые искусства в современном мире: сб. материалов IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, 09–12 ноября 2020 г.) / ред.-сост. С. И. Хватова. Краснодар: Магарин Олег Григорьевич, 2020. С. 658–687.

- Сулейманова Ф. Х. Тема смерти в творчестве Ф. Петуваша // Сборник материалов, научных статей Национального музея Республики Адыгея. Вып. III. Майкоп, 2011. С. 88–93.

- Тертышник Н. В. Национальное и интернациональное в декоративно-прикладном искусстве художников Адыгеи // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2012. № 1. С. 255–259.

- Феликс Петуваш. Каталог персональной выставки / вступ. ст. А. Н. Борщева. Майкоп: Б. и., 1989.

- Феликс Петуваш: живопись, графика, коллаж и монументальное искусство / вступ. ст. Л. П. Гуниной. Майкоп: Качество, 2014.

- Филатова М. Ю. Феликс Петуваш – художник, несущий свою мечту // Образы, сюжеты, художественные направления в изобразительном искусстве: региональный аспект / сост. и гл. ред. А. Н. Соколова. Майкоп: Магарин Олег Григорьевич, 2020. С. 54–63.

- Хокон С. Э. Преломление эстетической идеи адыгского этнокостюма в художественном сознании современных авторов // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2011. № 4. С. 159–165.

- Штыбин В. Утерянное наследие Адыгеи. Какой ценой построили Краснодарское водохранилище [Электронный ресурс] // Юга.ру. URL: https://www.yuga.ru/articles/society/8470.html (дата обращения: 12.06.2022).