Femina sovetica, или рутина выживания по-кавказски

Автор: Шахназарян Нона Робертовна

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Люди

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена женщине по имени Сатеник. Словно подтверждая личным примером феномен карабахского долголетия, она, вопреки всем бедствиям, прожила долгую и, в общем, счастливую жизнь. Столь долгую, что пережила три исторические эпохи: капитализм, социализм и начальный постсоциализм. Первая и последняя прошли под кровавыми знаменами национальной идеи, тогда как в советское время эта идея была затушевана и нейтрализована - на время... Сатеник знала об уродливом лике национализма не понаслышке. Весь ее жизненный путь был выживанием в той реальности, где человек не может существовать вне жестких рамок этнической или религиозной идентичности, - и противостоянием этой реальности. Сатеник была социальной личностью. Многоголосный, многослойный рассказ о ее жизни написан в стиле почти интимного общения между родственниками. В процессе этого живого, миметически насыщенного общения активизировались замершие было отсеки памяти: из прошлого извлекались все новые фрагменты сцен, декораций, смыслов. Интерактивные рефлексии, наверное, изменили самих рассказчиков, ибо в ходе проговаривания и осмысливания сюжетов, мнений и суждений они получили уникальную возможность смотреть из проекций друг друга.

Биографический метод, устные истории, срезы жизни, семейная история, локальный / культурный, идеологический контексты, государственный феминизм, повседневность, нарративы, (само) представления, полифоническая репрезентация

Короткий адрес: https://sciup.org/14911923

IDR: 14911923

Текст научной статьи Femina sovetica, или рутина выживания по-кавказски

Перед вами история женщины, проделавшей нелегкий путь от «буржуазного элемента» — потенциального кулака до председателя сельсовета, ударницы труда. Ключевые слова ее биографии — трудовые будни, но также — погромы и кровавые конфликты. Жизнь ее прошла под знаком этнической войны: с нее началась, ею же была оборвана в хаотичные 1990-е.

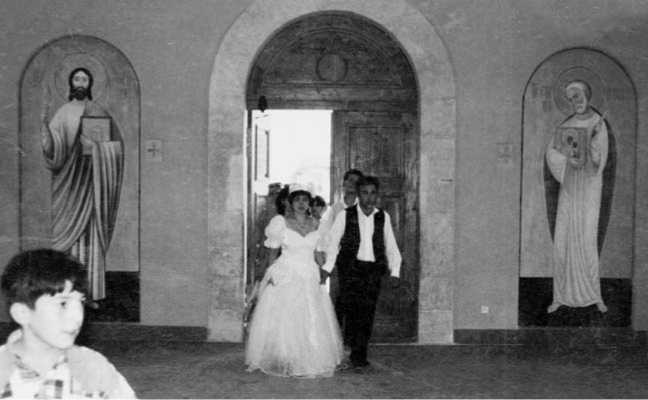

Звали эту женщину Сатеник 1 Согомоновна Лалаян-Каграманян (рис. 1). Она родилась в горном карабахском селе Гарагышлаг 2, в первой половине жизни много скиталась по Карабаху, а 15 апреля 1992 года умерла в Мартуни от множественных осколочных ранений. Не захотела укрываться в блиндаже: «Туда пусть идут молодые...»

Сатеник не любила говорить о своем возрасте, будто стесняясь, что слишком долго здравствует. А то и намеренно занижала его: сколько я помню себя, на докучливые вопросы, сколько ей лет, сухо отвечала, что ей 82 года. Цифра эта оставалась неизменной либо уменьшалась, но никогда не возрастала. Воздавая дань ее щепетильному отношению к своему биологическому возрасту, и я не стану называть дату ее рождения.

Весной 1991 года я собирала полевой материал для своей дипломной работы. Тогда Сатеник впервые и стала моим информантом, притом одним из лучших. Правда, та работа была сугубо этнографической, и ее материал, несущий печать официоза на каждом многократно отрефлексированном, продуманном, взвешенном предложении, мне так и не удалось в полной мере встроить в текст диплома. Меня интересовали религиозно-магические аспекты карабахской субкультуры; Сатеник же неизменно фокусировала внимание на политической, идеологической стороне, на благости советского существования. Ее рассказы проливали свет на советские будни; а вот обычаев и обрядов она или не знала, или, скорее, не считала нужным останавливаться на них — как на чем-то косном, отжившем. В то же время истории из ранней поры ее жизни обжигали мрачной

Рис. 1. Сатеник в своем дворе. Осень 1981 года. Фото С. Фармазаняна фантасмагорией досоветских реалий. Хотя постсоветские перегнали их своей вероломной внезапностью...

Сегодня уже азбучная истина, что потенциал рассказов о жизни для исследователей социального велик. Даже с учетом того, что в рассказах о себе присутствует момент нарциссизма, трудно оспорить широкие возможности и преимущества использования биографического метода, особенно при исследовании быстро меняющихся реалий, табуированных (иногда самими пережившими опыт) явлений жизни и просто повседневности 3. Однако и у этого метода есть свои «узкие места», в первую очередь те, что связаны с более обширной проблемой репрезентации.

О кризисе репрезентации в мировом антропологическом сообществе заговорили в последней четверти XX века. Наука оказалась в конфликте с нарративами, предполагающими некую целостность, некую сюжетную композицию 4. Иными словами, перестал устраивать так называемый классификационный холизм классической этнографии, в рамках которого целое по существу домысливается (а значит и придумывается) автором, следовательно, становится фиктивным. Однако возражения против классификационного холизма вовсе не означали полного отказа от реконструкции целого; пафос критики заключался, напротив, в том, что гуманитарные (социальные) науки «столкнулись с необходимостью воображения иных целостностей, потенциально более богатых, чем элементы классической классификационной сетки» 5.

Призыв сменить стратегию репрезентации прозвучал не на пустом месте: свое обоснование он получал в антидоктринальных 6 разработках М. Бахтина, Р. Барта, Ж. Деррида, М. Фуко 7. А одним из наиболее значительных научных текстов, непосредственно спровоцировавших кризис репрезентации в антропологии/этнологии, стал вышедший в 1986 году сборник статей «Writing Culture» 8. Тремя годами позже один из его редакторов Дж. Маркус не только предложил совокупность техник и стратегий, которые позволяли порвать с целостностью — этим «риторическим императивом» этнографического повествования, сообщающим тексту домысленную автором завершенность, но и откомментировал различные способы «сказать больше»: сказать больше, позволяя сказать другим ; сказать больше, рассказывая все без умолчания 9.

Как в эпоху кризиса нарратива написать о жизни прабабушки? Избираемый мною выход не нов: представленный вниманию читателя текст есть попытка применить принцип полифонической репрезентации , то есть множественности повествований-нарративов, на материале одной женской судьбы в советский период. Сам же принцип строится как раз на предоставлении голоса разнообразным источникам.

Я буду откровенно субъективной, откажусь от «гладкого» текста в пользу текста беспорядочного, обрывочного, многоголосного, местами и противоречивого 10. Задача этого намеренно сумбурного текста по меньшей мере двойная: описать социальные, в том числе гендерные, реалии советского периода и попытаться сделать это, преодолевая «протокольный» язык советских публикаций, хотя бы частично «очеловечить» советский период. Наряду с этим, проиллюстрировать события жизни одной женщины сообщениями типа «от Советского Информбюро». Это позволит вложить историю женщины в более широкий исторический и социальный контекст; возможно, показать, как система конструировала человека и как он приспосабливался к вывертам и заскокам системы, противостоял ей в рутинном течении своего выживания.

Сразу же следует оговорить, что почти все рассказчики, включая автора, связаны друг с другом узами родства — кровного или родст- ва по свойству. Рассказчики эти: сама Сатеник (записи автора 1991 года и более поздние), ее соседка и приятельница Марго Дадамян (р. 1922), невестка Женя (р. 1924), дочь Эмма (р. 1933), внучки Раиса (р. 1944), Лаура (р. 1947) и Лариса (р. 1955), муж Лауры Роберт (р. 1940), и я, Нона, правнучка (р. 1969). Все родственницы, кроме младшей внучки и меня, называли Сатеник мамой 11.

Автор выражает свою глубокую признательность всем рассказчикам, а также Брюсу Гранту, Саломе Асатиани и участникам исследовательской летней школы «Трансформация гендерных отношений: западные исследования и российские исследования» (Самара, 1–12 июля 2003 года) за многочасовые беседы, моральную поддержку и ценные замечания, связанные с этой статьей.

Сатеник: событийный ряд

1905 год 12. Сатеник: «Я была совсем ребенком, но помню, как родители, схватив нас в охапки — меня, Шуши, Петроса — в панике бежали из Гарагышлага. Прятались в лесах, в кы(h)олях 13 , питаясь чем придется. Потом вернулись в село, а там пепелища. Упаси Бог моих детей от такого! И все начинали сначала».

Женя: «Да, родители ее вместе с детьми прятались, выжидали месяц или полтора, пока стихнет все. Люди тогда добрее были, помогали друг другу. Сосед их мешок ячменя успел захватить, дети его унесли в горы. Поделился с Лалаянами, жарили его понемногу на железном пласте и ели, так и выжили в пятом году. Не приведи Господь... Отец ее Согомон умер рано и при загадочных обстоятельствах — пошел в горы к скотине и то ли кы(h)оль на него обрушился, то ли гулдуры 14 напали. Осталась его жена Астхик с тремя детьми. А брат ее жил с женой в городе, в Шуши 15 , детей у них не было. Он был мешабеги — главный по лесному хозяйству, в достатке жил. Вот этот вот самый Андроник — кажется, так его звали, — чтоб сестре своей помочь, маму удочерил. Так что она воспитывалась у своего даи 16 . Потом Андроник-даи и остальных детей к себе перетянул, чтоб сестра не отчаивалась».

Лариса: «В Шуши была такая женская гимназия имени Натаван. Сатеник-татик 17 там три года училась. Там же в Шуши и вышла замуж, музыкантом он был, Рубен звали, на таре играл, хорошо играл, на свадьбы его приглашали: на армянские и на азербайджанские. Счастливо жили, богато. Он был единственным сыном, родители все для него... за ней смотрели очень хорошо, одевали красиво, по последней моде» (рис. 2).

Рис. 2. Шушинская армянка (с открытки начала XX века)

1918–1919–1920: шушинские страсти. Сатеник: «Когда началась шушинская резня (Shushva kotoratzy) 18, началась суета неописуемая. Свекровь велела мне взять детей и наше богатство (harustutsyuny), ценные вещи и бежать “вместе с народом” (elin nyhet). Знаешь ли, я была слишком молода, ничего о жизни не знала... Сейчас смеюсь, тогда разве до смеха было? Так вот, я побежала в хлев за куском фанеры, положила ее на табуреты, аккуратно застеленные белоснежной простыней, и стала спешно складывать по длине свои пальто зимнее, демисезонное, шубку, шляпы с перьями (смеется). Свекровь с минуту оцепенело следила за моими действиями, сердито опрокинула табуреты с фанерой и всей одеждой. Быстро скомандовала — беги в дом, принеси свои украшения, захвати из серванта золотую и серебряную посуду. Она стала судорожно обвязывать тканью мое тело, мой

Нона Шахназарян . Femina Sovetica, или Рутина выживания по-кавказски 125 живот в основном, а между слоями прятала золото — ложки, брошки, николаевские монеты, стаканчики. Потом привязала трехлетнюю Амест (дочь) к спине, в руки дала вторую дочь, грудную, и благословила в путь. И все приговаривала: “Не бойся, все будет хорошо, вы спасетесь, только помни, от людей не отбивайся, куда народ, туда и ты с детьми. Главное с народом, не отставай от людей...(shtegh ely yndegh el tu, de phaxer, matagh ynim). Ну, беги!” И я побежала, присоединилась к толпе, пыль столбом, все кричат, плачут, зовут друг друга, ищут. Как во сне все плывет... И вдруг я увидела обезглавленное тело. По красивой, дорогой одежде 19 я узнала свою соседку. Красавица была, одевали ее как куклу, красиво, богато. Они ее прятали, изредка выглянет, а на шее два ряда золотых монет, на голове пали 20 не как у всех с сере-динником, а сплошь из золотых монеток, серьги тоже длинные, тяжелые. Тут до меня только дошло, что же это делается. Поняла, что ей отрубили голову, чтоб забрать золото, чтоб не возиться уже, вместе с головой все унесли. Ужас охватил меня. Потрогала свой живот и побежала с народом, как мама приказывала... Сама мама осталась, не хотела жить без сына... дом сожгли... да что там дом, все вокруг горело!»

Эмма: «Остальное — самовары, серебро и прочее — побросали в колодец, или закопали в землю, мама рассказывала... на случай если выживут и доведется вернуться».

Рая: «Во время армяно-турецкой войны мама со своими сестрой, братом и ребенком бежали из Шуши через канализацию. Начиналось это место на окраине Шуши у высокой скалы, скала Вагифа называется, или Каринтак по-армянски, 28 км за три дня прошли и вышли у деревни Саркисашен. И пошли бродить по Карабаху, вымаливая себе приют... так она мне рассказывала».

Сатеник: «Искала своих, брата и сестру, потеряла я их. А как найдешь в такой сутолоке, спрашивай не спрашивай, зови не зови... Потом уже позже нашли друг друга, брат мой Петрос выжил, бежал через канализационные трубы в чем был, бежал в одной одежде, и та вся так провонялась испражнениями... Снял рубашку, а я ее тут же в реке стирай не стирай, все равно разит от нее. Наплакались мы тогда, больше, конечно, от счастья — кругом весна, зеленый луг, да и живы мы... А время было страшное. Люди пухли от голода, гибли, заеденные вшами... Преследуемые люди и я с ними тоже прятались по гротам и ущельям, отсиживались в них группами. От бурана пуль убегала, еле ноги унесла, кто как мог убегал (giullu-borany hetas kyalis a ylal). Я тогда обошла босиком пол-Карабаха: Ашан, Гиши, Норшен, Каракенд, Гызга-ла, Сос, Чартар. По запаху свежевыпеченного хлеба находила в дерев- нях туруны 21 и выменивала у женщин золото на хлеб, одну золотую монету на лепешку хлеба. Так и выжили. Три с лишним месяца скиталась, пока за твоего прадеда замуж ни вышла» (первый муж, Рубен, был убит во время резни в Шуше. — Н. Ш.).

В оценке тех лет много противоречий, одно из самых острых — в отношении к действиям дашнакцаканов 22.

Эмма: « Мама ненавидела их. Считала, что они постоянно лезли со своими лозунгами и идеями, а несчастные люди от этого страдали. Их мертвые идеи приводили к смерти живых людей. Как только Дро 23 вступал на коне в Шуши — тут же начиналась резня».

В то же время в современном Мартуни один дедушка назвал своего внука, невзирая на протесты родителей, по имени «генерала Дро» и так это мотивировал: «Я был жителем Шуши. Если бы не Дро — не жил бы я на белом свете. Я видел его раз в жизни, на коне — высокий, здоровый, ну, освободитель. Одевался как цыган, как клоун, в разной паре обуви ходил, маскировался. Он — спаситель».

Женя: «Мать Аванеса (в будущем — второй муж Сатеник. — Н. Ш. ) была очень человечная. Расчистила саманник (marakh), застелила его карпетами (коврами) и пустила маму с ребенком туда жить. Кормила ее... позже, когда узнала, что где-то рядом прячутся ее брат с сестрой, их тоже пустила к ней. Так они и жили там, пока в себя ни пришли».

Сатеник: «Все более-менее утихомирилось и вошло в колею, когда Советы пришли. Да благословенны будут Советы (Orthnvi Sovety)!» (эти слова она повторяла как речитатив после каждого рассказанного эпизода, молитвенно возводя взор к небесам).

Официальный дискурс победно провозглашал: «Победа Бакинской коммуны (1918 г.) окрылила тружеников Карабаха, но временная удача дашнаков и мусаватистов вызвала искусственное межнациональное обострение. 12 мая 1920 г. XI Армия под предводительством С. М. Кирова и Серго Орджоникидзе входит в Шушу. Жители хлебом и солью встречают освободителей. Карабах тоже становится советским» 24.

После 1920-го. Женя: «Мама была такая расторопная, работящая, что мать Аванеса, к которой она попросилась пожить в ее хлеву, вызвала к себе своего сына из Грозного — голод был, понимаешь, уезжали люди на заработки в большие города... Так вот и папа, свекор мой, уехал... и, веришь, несмотря на разницу в возрасте, на восемь лет она (Сатеник. — Н. Ш. ) была старше него, она вызвала его к себе в деревню, в Чартар, и женила его на ней. Говорит, такую женщину упускать нельзя. Они оба

Нона Шахназарян . Femina Sovetica, или Рутина выживания по-кавказски 127 были грамотными, активными. Оба вступили в партию и занимали руководящие посты всю жизнь, также и их сын Нариман» 25.

Эмма: «У мамы было столько золота, что она с ним прокормила в голод оба гердастана 26. У тех было шестеро детей, плюс мама с ребенком, братом и сестрой. Сначала в Чартаре жили, потом перебрались в Мартуни — Хонашен тогда назывался, по реке. Там раньше молокане жили, сосланные. Бежали они тоже от тюркских погромов, дома свои побросав».

Сатеник как-то очень плавно вписалась в социальные институты советского строя. Очевидно, она была человеком, которому этот строй дал все, включая и саму жизнь. Тем более, что делить ей с Советами было уже нечего. Большая часть ее имущества была разграблена, а то, что удалось спасти, она потратила на хлеб (правда, «непортативная» часть этого имущества покоилась где-то в Шуши, в земле и в колодце). Ее жизнь начиналась с чистой доски — и это совпало со сменой политического порядка. Перед ней открылось новое поле с новыми правилами игры; на нем можно было заработать новые очки, обрести новые ценности и новые стимулы к жизни и так обеспечить социальный успех детям и внукам. Это она и делала, ни разу не изменив своей роли. Ее благоговейное и предельно некритическое отношение к советскому порядку сильно отличалось от отношения моих дедушек и бабушек с отцовской стороны и многих других информантов — детей бывших «кулаков» или репрессированных, обиженных, которые громко заговорили об обидах только после крушения советского строя. Мой прадед Аршак с отцовской стороны умер через год после того, как вынужден был отдать весь свой скот и земельные владения новой власти, колхозу. Не вынес ломки прежних социальных иерархий, горько ухмылялся, непрестанно повторяя: «Ну и деньки настали, мой слуга мне господином стал» 27. Ей же удалось выстроить свои отношения с властью так, чтобы не пострадать от нее, наоборот, получить пользу, организовать свою жизнь наилучшим по тем временам образом.

1925: ориентализм — социализм — гендер. Впечатления делегаток британских тред-юнионов: «В Баку... туземки привели нас в центральный образцовый клуб для восточных женщин, число членов которого превышает 2000. При клубе имеются ясли, амбулатория и мастерские для обучения всякого рода мастерствам, включая переплетное дело, шитье, вышивание, сапожное дело и т. д. Сверх того имеются курсы, которые подготовляют женщин к поступлению на рабочий факультет, в учительскую школу и совпартшколу. Имеются также музыкальный и драматический кружки. Специальные клубы для женщин представляют собой исключение. Они организуются лишь для женщин Востока и других отсталых национальностей, поскольку женщин невозможно было бы привлечь в клубы, где присутствуют мужчины» 28.

Лариса: «Одиннадцатая армия вошла в Карабах — так мне всегда рассказывала татик. В Чартаре встретила Аванеса, тоже активиста и коммуниста. Началась коллективизация, и Аванес год был председателем колхоза “Коммунизм”, а сама она, Сатеник, бригадиром. Он преподавал в станции ликбеза. Потом перешли в Мартуни на бывшее поселение молокан — отмеряли земли себе и жили».

1925–1928: культурная революция. В рамках различных советских институций открывались пункты ликвидации безграмотности, или так называемые Всеобучи, функционирование которых обеспечивалось за счет наиболее активных и образованных граждан обоего пола. Женщины наспех обучались грамоте и в скором времени сами становились инструкторами Всеобуча.

Марго: «Сатеник — она была грамотная и еще до революции получила гимназическое обучение на армянском языке, в Шуше. Ее второй муж был тоже очень образованным по тем временам: русский хорошо знал, ее научил русскому, и они вместе преподавали в ликкаяне» 29.

С наступлением эпохи индустриализации, коллективизации и масштабных строек социализма молодому советскому государству были необходимы дешевые женские рабочие руки (рис. 3). Наряду с другими регионами СССР, волна идейного фанатизма захватила и Карабах 30. Люди двинулись с насиженных мест. С 1930-х годов в Нагорном Карабахе ведется набор населения на работу на промышленных предприятиях Баку. Массовый поток карабахцев обоего пола хлынул в республиканскую столицу для ударного труда на заводах, фабриках, нефтяных приисках. Параллельно для обеспечения промышленной и сельскохозяйственной занятости интенсивно расширяется инфраструктурная сеть в городах и селах Карабаха. Культивирование героического труда на благо страны становится рефренной идеей эпохи. И женщина почти наравне с мужчиной вовлекается в производственную деятельность. Те же колхозные трудодни оплачивались по труду, независимо от пола, и подчас женщина приносила в дом больший заработок, чем мужчина.

1928–1930: коллективизация. Многие жители Мартуни были репрессированы за отказ вступить в колхоз, стали жертвами раскулачивания ( kulakathaph ). Но по изложенным выше причинам (резня

Рис. 3. Плакат Г. Шегаля. 1931 год и грабежи в Шуше) это никак не коснулось Сатеник. Теперь она отнюдь не относилась к одиозному классу кулаков — имущества больше не было. Зато была жажда жить в стабильном мире и строить заново свое благополучие.

Лариса: «Примерно в 1930-х Сатеник была председателем районного исполкома. Начинала с бригадира. Много лет кряду была членом бюро райкома и членом нескольких пленумов».

1937-й. Кошмары «великой чистки» не обошли стороной и Карабах 31, как и во всей стране Советов, доносы стали нормой. Бывали, как и везде, трагикурьезные случаи.

Марго: «Годы были голодные, тяжелые... была нехватка абсолютно всего. И конечно, в хозяйстве ничего не выбрасывалось, все, что можно было, использовалось. Ну, газеты, что скрывать, использовались вместо туалетной бумаги. М. однажды поутру выходит из туалета, тихонько посмеиваясь. Сосед его через ограду и спрашивает, что тебя там так могло насмешить? Он отвечает, что случайно подтерся газетой, но слишком поздно обнаружил, что изглумил портрет Сталина. Сосед “стукнул” куда надо, и через пару дней его выслали по этапу в Сибирь. Больше его никто не видел 32. Люди перешептывались — тому дали 24 часа, этого выслали, того раскулачили. И что — все из-за праздной болтовни. Так что язык надо было за зубами держать. А Сате-ник это умела, слова лишнего за все эти годы не вымолвила — ни в доме, в кругу семьи, ни при соседях, ни при подружках... вот так себя в руках держать умела».

Тем не менее культ личности Сталина достиг в Карабахе небывалых размеров.

Сатеник так ни разу и не затронула эту тему. Более того, она демонстративно почитала Сталина до конца своих дней. Она сама была дисциплинированным человеком с высоким порогом самоограничения, поэтому уважала Сталина за железный порядок. В ее собственном характере, по-видимому, присутствовали черты авторитарности, может, еще и поэтому он ей был симпатичен, понятен. Кажется, она не поверила идеям XX съезда и хрущевской оттепели. И это при том, что за всеми малейшими трендами в политическом курсе она внимательно, со скрупулезной регулярностью следила по газетам и телевидению. Но собственное мнение озвучивать не спешила — жизнелюбие останавливало.

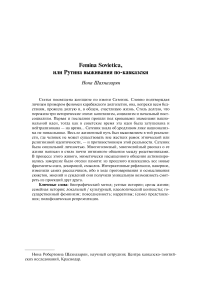

Позже, в конце 1980-х, когда в российских университетах и в обществе в целом начался бум разоблачений сталинского периода и я, студентка исторического факультета, была в гуще этой истерии, для меня оставалось загадкой, как она, моя прабабушка, на протяжении долгих лет славословя коммунистический режим, ни разу не проговорилась о всех бесчинствах и репрессиях, о которых не знать не могла. Зато стали понятны доходившие до крика и слез споры, словесные перепалки с ее внуками Дианой и Маратом, которые, начитавшись самиздата в интеллигентских кругах Еревана, откровенно диссидентствовали еще до того, как обо всем стало возможным говорить открыто. Особенно горячими были споры с Маратом (рис. 4), который громко выкрикивал ругательства в адрес системы и кровавого вождя, фотографии и небольшая глиняная статуя которого были в ее комнате на втором этаже, рядом с ее сундуком. А она, безумно нервничая, с ужасом в глазах зажимала ему рот. Просто она лучше понимала, как это могло быть опасно для всех, даже спустя столько лет после 1953 года.

1941–1945. Христианство не занимало в жизни Сатеник никакого места. Однако религиозность все же присутствовала — только имела она явные языческие референции.

Женя: « Шел 1941 год. Нариману было 19, он работал в военкомате. Мама просто обезумела от горя. Она рвала на себе волосы. Как же так, его в первых же рядах как работника военкомата заберут на фронт, а он даже не женат, детей от него не останется. Вот она и женила его на мне спешно. Когда родилась наша первая дочь, свекровь, как сейчас помню, села на наш порожек и, обратив просящий взор на полную луну, взмолилась: “О, луна (a lüsnigä), пусть она родит моему сыну семь дочерей, лишь бы только мой сын остался жить”. Накликала, так почти и случилось: родила пять девочек. А когда делала аборты, она все горевала: “Что же ты делаешь, еще моих двух девочек не дорожала”» .

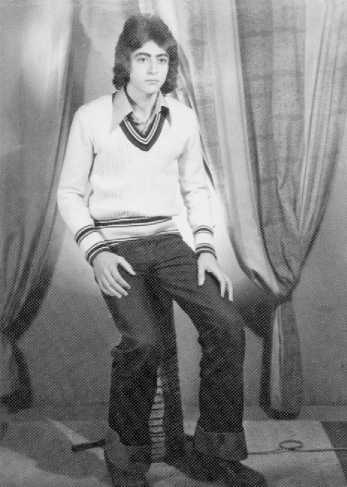

Роберт: «К счастью, ему (Нариману. — Н. Ш. ) рогаткой глаз подбили когда-то в детстве, и с его поврежденным глазом его не взяли на фронт. Остался обеспечивать тылы. Всю войну и после заведовал второй секретной частью в военкомате Мартуни» (рис. 5).

В войну Сатеник организовывала поставки на фронт. Получила множество наград, партийных и трудовых, стала, говоря словами М. Рустина, «индивидом-эмблемой» 33 для Мартуни, образцово-показательной личностью, строительницей коммунизма.

1948-й. В этом году Сатеник становится председателем женсовета при районном исполнительном комитете.

Рая: «Она давала три нормы шелковичных коконов вместо одной, была ударницей труда (harvatzain). Правда, конечно, мы все тоже вместе с ней пахали, но результаты-то на нее записывались. Ее пригласили в Москву как делегатку. Неделю вся эта поездка заняла. Приехала довольная, счастливая. Там ей как раз подарили ту миниатюрную статуэтку Сталина, помнишь, стояла у нас в ее комнате на втором этаже?»

Женя: «Она привезла мне в подарок из Москвы золотую 20-граммовую брошь. Я ее потом потеряла, правда. Но она не ругала меня никогда за такие вещи — она была особая свекровь, таких тогда не было... Деньги всей семьи я держала, понимаешь, у меня они хранились. И когда нужны были деньги, она их у меня спрашивала. У нее сберкнижки в жизни не было ни одной. Она детям своим помогала — студенты они были, потом у них дети пошли — внукам помогала. У меня было четыре книжки, у нее — ни одной».

Март 1953-го. Женя: «Когда Сталин умер... Не знаю, что-то страшное творилось! Все искренне думали, что пришел конец света, все

Рис. 5. Сын Сатеник Нариман. Фото из семейного альбома

Рис. 4. Внук Сатеник Марат Саркисян. Ереван. 1966.

Снимок сделан в фотоателье

умрем, раз Сталина нет, защищать нас некому. Думали вот со всех сторон на нас пойдут и задавят Советы. Я помню этот день... армяне плакали, но как азербайджанцы плакали — это забыть невозможно. Собрались они перед почтой на крыльце из окрестных сел — Амиран-лара, Муганлу, Ходжавенда, Гарадаглу — и громко плакали в голос. Женщины расцарапали в кровь свои лица, щеки, надрывно кричали: “Ша-а-а-хсей-ва-а-ахсей!” Мужчины стояли поодаль и кричали: “Ха-а-асан-Ху-у-усан!” — и в отчаянии руками отбивали себе ляжки и колени. Вокруг висели красные советские флаги, прошитые вдоль по ширине черными лентами. Мужчины все с черными повязками на руке... Как тут было не плакать, как было не убиваться! Неопределенность перед нами снова стояла. Он нам всем свободу дал, жизнь дал. Разве армяне в Карабахе раньше могли дыхнуть? Загнаны были вглубь, в горные пещеристые, неудобные, почти невозможные для жизни места. Вот село Мушкапат, например. Поезжай туда к нашим родственникам, сама увидишь — мушкапатцы после Советской власти спустились с крутой горы на ровное место. Молодежь дома выстроила, под тутовниками посреди тутовой рощи. Потому что Сталин сказал — никаких наций, человек есть человек, все равны. А старики все равно боялись, не хотели к молодым на ровное место спускаться, так и продолжали там наверху жить, сады свои разводить почти на камнях. Не верили они. А ведь жили, пока Советы были. Это потом все развалилось.

Ну а мама тоже сильно горевала: такая гора свалилась! Председателем колхоза была же она, собрания устраивала. Грамотная была, говорила так, что люди плакали. Сама она, правда, держалась, не позволяла себе плакать. Но чувствовалось, переживала, боялась, чего же будет дальше. Но все обошлось, слава богу, незаменимых нет...»

1950-е. Женя: «Детей отправляли в пионерлагерь в Шуши. Лаура ездила, Рая, Ларина. Рая даже дважды. Довольны мы были, место курортное, воздух хороший, горный. И стоило недорого, 18 рублей за путевку. Плохо только, что дефицит мыла тогда все еще был (sapuny pakas tare ya ilyal), и я потом подолгу вшей выводила».

Рая: «Я запомнила, как папа мой Нариман (мы его по имени только могли называть, а папой Аванеса называли) приехал меня навестить в пионерлагере в Шуши на своем служебном мотоцикле с люлькой. Он приехал с мамой, то есть бабушкой моей Сатеник. Пошли потихоньку смотреть церковь, ну и место, где она раньше жила, атам одни развалины. Расстроилась она, расплакалась. Нариман ее успокаивал, помню».

Женя: «Позже мы на машине снова поехали, и я с ними тоже поехала. Мама и я с Нариманом. Мама стала прямо руками землю бередить и откопала медный ковш с ручкой со своего тогдашнего скарба. Не смогла дальше искать, расстроилась. Да ведь и страшно тогда все это было делать, если узнают — партийная все же была, именитая. Даже вспоминать об этом громко боялись. Привезли домой этот ковш, она с ним носилась. И теперь он у нас в сарае вроде лежит. Ничего особенного, а слез было...»

1967-й. В этот год, 16 мая, погиб в автомобильной аварии Нариман (рис. 6).

Женя: «После его смерти она надломилась. До конца своих дней следила, чтоб я траур по ее сыну держала 34. До сих пор в черном хожу, привыкла уже. Комбинацию темно-синюю одевать не разрешала — черную обязательно. 20 лет прошло со дня его смерти, а я-то веселая была, как рассмеюсь громко, она на меня косилась. Но яна нее не обижалась, права такого не имела я, понимаешь. Она мне мать была, лучше матери. Она мою семью в голодные годы хлебом обеспечивала. Сестра моя, Нюра, в войну овдовела, осталась с тремя детьми на руках. Я украдкой тоже тащила своим. Только мама за порог — на работе весь день была, как мужик, — а я тут как тут, в ведра зерна зачерпну и бегом к своим. Раз соседка Гаянэ ей говорит: “Сатеник, твоя невестка твои закрома опустошает, ведрами своим все таскает”. Ты знаешь, что она ей ответила? “Это я, — говорит, — ей велела, а как же, у них тоже семья большая, потребностей много”. Я много лет спустя об этом узнала, уже после смерти Наримана. Да разве все расскажешь! Человеком она была, это главное» 35.

1974-й. Рая: «В 1974-м умер брат ее Петрос. Он жил у дочери в Грозном, и мама приехала на похороны. После этого я оставила ее у себя на полгода, чтоб город показать, поухаживать за ней (рис. 7). Свекровь я свою на зиму тоже к себе из Карабаха каждый год брала. Так что они прекрасно вместе жили, не скучно ей было. Помню, она по всему Грозному искала своего фронтового товарища. Во время войны мама помогала партизанам. И они вместе с этим человеком, имени не помню, то ли полковник, то ли подполковник, собирали по всему Карабаху посылки для партизанских отрядов: просила женщин связать теплые носки, шапки, сахар, ну все такое, это в те-то годы... вот это они вместе организовали. Так мы тогда его и не нашли. Но после маминого отъезда я его жену нашла, а сам он умер уже, вернулся с фронта без ноги, с контузией...»

1977, 1980. Сатеник говорила поболее некоторых мужчин, о чем свидетельствуют и доступ к печатному слову, и образ жизни, и дневник. Находят в себе силы говорить сами за себя наименее угнетен-

Рис. 6. Похороны Наримана. Мартуни, март 1967 года. Фото из семейного альбома

Рис. 7. Сатеник в Грозном с правнучкой Ириной и внучкой Раисой. Снимок сделан 1 января 1974 года ные 36, обсуждаемой Э. Саидом проблемы «разрешения на повествование» у Сатеник явно не было. Трибуна была для нее привычным местом. Однако простой инстинкт самосохранения и очень хорошо развитое чувство реальности подсказывали ей: молчи относительно строя, относительно системы. «Чем более суровы условия существования, тем более неукоснителен принцип реальности» 37.

Сохранились две публикации о ней в местной газете «Ашхатанк» («Работа»). В первой (1977) резюмируется весь ее жизненный путь в славной советской стране. Вторая публикация (1980) — это по существу ремарка или подпись: три строки, помещенные под фотографией, сделанной специально для этого случая фоторепортером. На фото — коммунистическая идиллия: заслуженный ветеран с 48-летним партийным стажем Сатеник Каграманян при всех медалях и орденах сидит на своей кровати, а ее правнучка-школьница в белом фартуке и с пионерским галстуком читает ей газету «Ашхатанк». Подпись гласит: «Газета «Ашхатанк» в каждом доме желанный гость. Очевидец установления Советской власти в Азербайджане, преданный коммунист, старожил Мартуни Сатеник Каграманян с особым интересом знакомится с нашей газетой».

А вот текст ее собственного повествования о себе, перемежающийся репликами корреспондента, в той же районной газете «Ашха-танк». Название статьи, не блещущее оригинальностью: «Труд украшает человека» (Ashxatankhov geghetskatsatz, букв. «Трудом украшенная»). Автор — корреспондент газеты из «местных» Надя Багирян:

«На лбу ее — печать горного солнца и ветра, в глазах — пламя. Шершавой рукой пожимает мне руку и улыбается: “Это от работы огрубели...”»

...Воспоминания — неопубликованные книги. И вот размеренно, по порядку стали открываться страницы этой книги.

“Родилась в с. Гарагышлаг. Детства не было. Горькой судьбой заброшенная в с. Чартар, прислуживала, нянчила детей в доме богатого человека. Свет Октября достиг и Чартара. И я наряду со многими получила право строить свою жизнь свободно. Вышла замуж и переехала в Мартуни (прежнее название Хонашен). Наша семья была третьей в Хонашене. Постепенно разросся и Хонашен, сюда съезжались люди со всех сел района. В 1930 г. одни из первых мы связали свои судьбы с коллективным хозяйством. Была немного грамотна, начала учить женщин читать-писать...”

Сатеник-майрик (арм. мать. — Н. Ш. ) на миг прерывает разговор и осторожно разворачивает связку бережно хранимых свидетельств и разных дру-

Нона Шахназарян . Femina Sovetica, или Рутина выживания по-кавказски 137 гих документов. Она продолжает свой рассказ, с любовью вглядываясь в них. Так лучше: каждый из них является обобщением конкретных периодов ее жизни. Вступила в ряды партии в 1932 г., и вот уже 45 лет Сатеник-майрик высоко несет звание коммуниста: “Сатеник Каграманян избрана от первичной парторганизации при колхозе Мартуни на районную партконференцию в качестве делегата с правом решающего голоса”. Многочисленны и многоцветны ее мандаты. Только секретарем парторганизации она была десять лет. А вот еще два потрепанных, выцветших от времени свидетельства о том, что Сатеник Каграманян, передовик Мартуни по выращиванию шелковичных червей, была участницей сельскохозяйственных выставок 1937 и 1940 гг.

Во время Великой Отечественной войны ей сказали: “Вам надо руководить бахчеводческой бригадой”. И она честной работой и силой своего авторитета немало сделала для ведения колхозного хозяйства, для помощи фронту. А потом, когда люди вернулись с фронта домой, и на это место появились подходящие кандидаты, она оставила работу бригадира и продолжала заниматься шелководством. Вот что писала районная газета о Сатеник Каграманян: “Член мартунинского колхоза им. Мясникяна С. Каг-раманян, глубоко осознавая значение шелководства для района и в деле развития народного хозяйства в целом, достигла в прошлом году высоких показателей в выращивании шелковичных червей. Вместо нормы 49 кг коконов с одной коробки Сатеник Каграманян сдала в шелководческий пункт 82 кг коконов”. А вот что писала в 1938 г. 25 июня газета “Хорордаин (Советский) Карабах”: “Близится долгожданная минута. 7 часов утра. К избирательному округу № 291 села Мартуни первой к урне для голосования подходит парторг Мартунинского колхоза Сатеник Каграманян и с большим вдохновением голосует за родного сына народа Аршака Агаджаняна”.

Здесь уместно упомянуть слова заслуженной женщины: “Труд украшает человека”. И действительно, Сатеник Каграманян — парторг, секретарь сельсовета, бригадир, председатель женсовета и шелковод — всегда была красива своей работой».

1982-й. Женя: «Мама же была первой партийной в нашем районе — на пару с Нахшун, родственницей со стороны мужа. На 50-летие партийного стажа наш секретарь райкома почетно пригласил ее в райком и спросил, что бы она хотела получить в дар от государства за свои партийные и трудовые заслуги. Она, недолго думая, попросила покрыть асфальтом свой двор. На следующий же день все было сделано. Больше не хлюпали по грязи, не месили ее».

Нона (рис. 8): «Она попросила меня купить в книжном все три брошюры Л. И. Брежнева: “Малая Земля”, “Целина”, “Возрождение”. Просила меня читать для нее вслух. Особенно текстами из “Целины” она вдохновлялась, оживлялась. С упоением выслушала: “Есть хлеб — будет и песня...” “Прочти это место снова, душа моя (matagh ynim), ты слышишь, что он говорит, ты понимаешь, о чем он говорит?” Сцены сельхозработ, описанные в “Целине”, были близки ее сердцу. Может потому, что в ее сознании происходил тот самый эмоционально насыщенный, уносящий в иные реалии процесс узнавания. Узнавания со-пере-житого опыта».

1983-й. Нона: «Она демонстрировала на протяжении всей своей жизни высокую степень лояльности к режиму и глубокое почтение к вождям социализма. Такую, что, когда стало известно о смерти Л. И. Брежнева, родственники немного озадачились, как бы ей эту весть преподнести. И каково же было удивление, когда она совершенно спокойно проговорила: “Ну, умер и умер, земля ему пухом, век свой уже отжил”. И тут же стала сокрушаться, что придется отменить свадьбу внука ее брата, мясо уже успели закупить, пропадет добро. Мне было тогда 14 и мы приехали на осенние каникулы к бабушкам в Карабах. Впервые в меня закралось сомнение относительно искренности ее слепой любви к Советам. Это был подростковый максимализм, очевидно. Брежнев не равнялся для нее советскому режиму, был слишком слаб по сравнению с предыдущими партийными лидерами... Но зачем об этом говорить вслух? От греха подальше... Социальная роль воспроизводилась слишком долго и последовательно, настолько, что стала внутренне усвоенной. Маска приросла к лицу» 38.

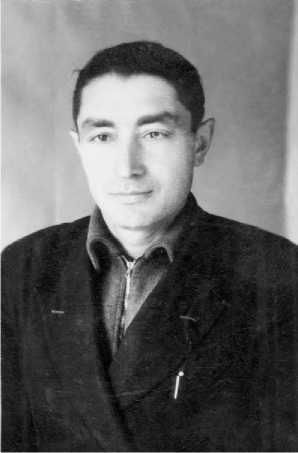

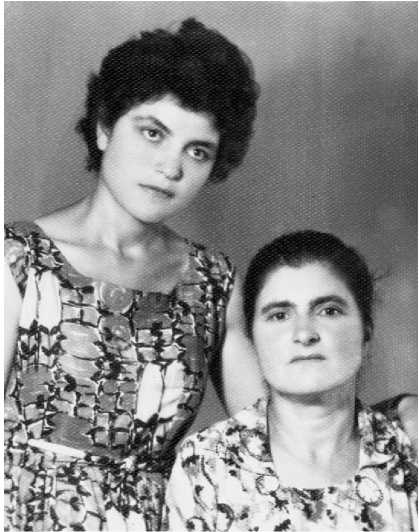

1984-й. Лариса (рис. 9): «Я работала в исполкоме. Аванесян Амик, наш секретарь окружного комитета, он корнями из села Сос, вызывает меня в свой кабинет и говорит буквально следующее: “Вы внучка Со-гомонян Сатеник?” — “Да, — говорю, — это бабушка моя”. — “Она жива?” — “Да”. — “Отвезешь меня к ней?” — “Да”. Садимся в его служебную “Волгу” и едем к Сатеник-татик. Здравствуйте-здравствуй-те. Представляю его бабушке — член бюро окружкома. А она сама до конца Советского Союза была почетным членом этого самого бюро. Так-то в собраниях уже по старости не участвовала, но числилась. Что означало, что на все праздники, 8 Марта, 1 Мая, 7 Ноября, ей присылали пригласительные билеты на все мероприятия, дарили подарки, предоставляли слово для выступления с трибуны... Ну, как заслуженному человеку, партийному работнику. Ей поэтому показалось, что он как раз приехал по такому вот поводу, пригласить ее на какое-то мероприятие. Ну, ситуация привычная для нее. Захлопотали, подали чай, расселись. И он вдруг совершенно неожиданно для нас запускает руку в карман и достает пять николаевских монет и кладет их перед ней на стол. Мы оцепенели. Она не верила своим глазам. Спрашивает его:

Рис. 8. Сатеник с правнучкой Ноной. Мартуни, 1981 год. На заднем плане — здание военкомата, где работал Нариман. Фото С. Фармазаняна

Рис. 9. Внучка Сатеник Лариса с сыновьями и мужем Леонардом Петросяном (расстрелян 27 октября 1999 года в здании Парламента Армении). Ереван, начало 1980-х годов. Снимок сделан в фотоателье

“Откуда ты знаешь, что это мое золото?” А он говорит, что бабушка ему рассказала, что такая вот женщина, имя назвала, в такое-то время с ребенком на руках подходила к туруну, когда мы пекли хлеб. Давала монету и брала хлеб. Один золотой за одну лепешку хлеба. “Мы тогда тоже в нужде были, времена тяжелые были, и я брала это золото. Но я оставила его, не растратила, хранила на черный день”. “Теперь бабушка вот уже второй месяц не встает с постели. Неспокойно ей, просила меня разыскать Вас и вернуть Ваши монеты, чтоб со спокойной душой представиться Богу”. Да, он еще поинтересовался, что стало с тем ребенком. Сатеник рассказала, что она выучилась на фармацевта в Ереване, но в Мартуни замуж вышла, в Армению. Такие вот разговоры были. Такая вот история, прямо на моих глазах все произошло».

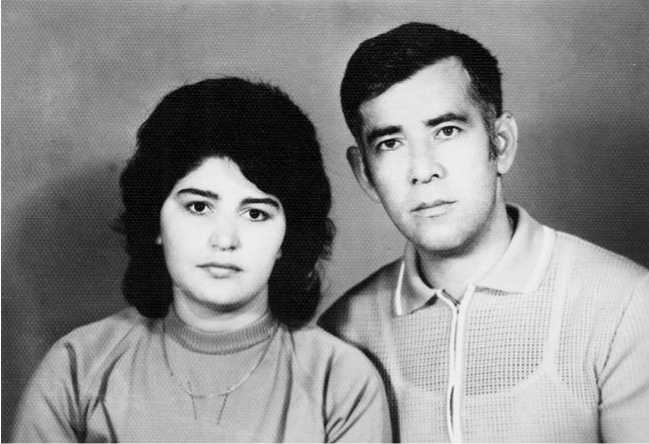

Женя (рис. 10): «Да, правда, вернула Сара золотые. Слышала я от людей, что эта Сара, что маме в голод хлеб продавала, совестно ей потом было, что с бездомных, оборванных беженцев деньги за хлеб брала. Вернуть пожелала их перед смертью. Муж у нее ослеп, говорят... наверное, думала, что за этот грех их Бог наказывал. Говорили люди, призраки ее мучили — женщина статная, высокая, стоит возле туру-на с ребенком на руках, дожидается, потом золотой протягивает, берет хлеб и уходит. И так несколько дней подряд... А кольца свои памятные, дорогие ее сердцу, она специально разыскивала потом, в 50-е, когда крепко на ноги встала, выкупить назад хотела — не вернули, отрицали. Не было такого, говорят. Видишь, разные люди встречаются. Отказывались, мол, не было такого, никаких колец они на хлеб не меняли. А Карабах, он небольшой, она все помнила, когда, кому что отдала... Память о первом муже была, понимаешь, я так думаю. Она сама особо об этом не распространялась».

Она не любила тему потерь в Шуши, тему армяно-азербайджанского противостояния, с годами предпочитала соблюдать некую камерность, когда эти разговоры все-таки заводились: в позднесоветский период определенные регистры ее памяти будто полностью отключались. Часто она говорила сухим, официальным языком — языком констатации фактов: минимум деталей, как бы сворачивание рассказа, раз уж не удалось избежать его вовсе. На моей памяти лишь однажды предательская фраза обнаружила ее потаенные мысли и страхи. Она позволила себе высказать горькое замечание внучке Лауре, счастливо жившей с семьей в Азербайджане: «Как тебе не страшно жить среди них после всего, что было?» Лаура от этих слов отмахнулась, ссылаясь на давность происшедшего и твердо веря в незыблемость советской «дружбы народов» (рис. 11).

Рис. 10. Невестка Сатеник Женя (слева) и дочь Эмма (справа). Мартуни, 1950 год. Фото из семейного альбома

Рис. 11. Внучка Сатеник Лаура (сидит, крайняя слева) с мужем Робертом (стоит, крайний слева) и дочкой Ингой (в комбинезоне). Снимок сделан в Мингечауре (Азербайджанская ССР) в мае 1976 года на проводах в армию друга семьи Тофика Абдуллаева (стоит рядом с Робертом)

1986: горбачевский «сухой закон». Нона: « Она не просто считала, что ежедневный утренний прием рюмки тутовой самогонки натощак укрепляет здоровье и продлевает жизнь, она подтвердила это собственным примером. Она читала газеты без очков до глубокой старости. Только ноги натруженные болели, а так здоровье отменное было. Она пела оды тутовнику и тутовым плодам. И это неудивительно при том месте, которое занимает эта культура в жизнеобеспечении карабах-цев. Они гнали из его плодов тутовый спирт, варили бекмез — уваренный сок тутовника, в трудную годину кормили его листьями шелковичных червей, наконец, прятались от зноя в тени раскидистых ветвей, наслаждаясь сочными сладкими плодами. В ее бахче росли одиннадцать многолетних деревьев тутовника шах-тутэ. Летом в тутовый сезон никто без дела не сидел. Собирали россыпь попадавших с деревьев сочных плодов на тутовое самогоноварение. Все эти блага ежегодно исправно отправлялись детям и внукам в разные города СССР — в Грозный, Ереван, Мингечаур; правнукам, которые служили в армии, учились в советских вузах. И вот тебе досада — “сухой” закон. А что поделаешь — dura lex, sed lex — пришлось подчиниться. Она расстраивалась до слез при виде белеющей от попадавших ягод бахчи. Такое количество туты можно было оприходовать только для тутовки. Как и для многих людей, переживших голод, ей было больно видеть, как пропадают блага, продукты, еда. Она к ним относилась с каким-то особым трепетом».

1988–1989. Карабахское движение Сатеник встретила в штыки. В дни первых же демонстраций она повторяла обреченно: «Дом мой рушится, как же вы слепы, не видите, все наши дома рушатся» (идиома: дом как символ жизни — tonys kylxes khandvits ) 39.

1990-е. Увы, слова ее были пророческими. И не только в символическом смысле, а в прямом, в буквальном. Это случилось в 1992 году, в несколько этапов — от первого до четвертого бомбового попадания. Последнее пришлось на 15 апреля — в день ее смерти. Снаряд установки «Град» вывернул ее двор наизнанку и сравнял остатки ее дома с землей. Дом был расположен рядом с военкоматом и почтой, потому и прицел был направленный.

Роберт (рис. 12) 40: «Первое попадание снаряда в наш дом было смешным. Снаряд от “Града” угодил в окно первого этажа, где бабушка твоя продукты хранила, точнее, он попал в мешок с сахаром, так и не разорвавшись. Сахар растаял, обуглился, но взрыва не было. Смеху было. Смех очень помогал все переносить. Вот к примеру, в самом начале “Алазанью” стреляли в нас и не каждый снаряд разрывался, ну лежит себе перед домом или в бахче. Ну, где люди такое раньше видели?

Старушка одна накрыла неразорвавшийся снаряд железным тазом и думала — защитилась от него».

Лаура: «В тот день азербайджанцы нещадно бомбили с Агдама, лупили из “Града” безостановочно. Женю кое-как, с трудом (в блокаде мы, понимаешь, только вертолеты к нам изредка прилетали) отправили в Грозный, к Рае, боялась она сильно. В Мартуни остались я, Рачик (Роберт. — Н. Ш. ) и мама. Вечером это случилось, около 10. Я с отцом были в бомбоубежище, мама не ходила с нами, отсиживалась на своем табурете возле нашего бывшего хлева, помнишь? В 10. 20 мы вышли из убежища, чтоб посмотреть, как мама, а тут пушкой стали стрелять, и мы снова вернулись. В 11 все стихло, и я снова вышла и слышу слабый зов мамы: “Лаура, Лаура!” Темень — хоть глаз выколи. Подбегаю — а она лежит на земле вся окровавленная, тело изрешечено осколками от пушечного снаряда. И она мне четко, трезво, твердым голосом проговорила: “Душа моя (matagh ynim), мне не нужен доктор, не нужно ничего, я все равно не буду жить, зачем мне жить — мое владение на моих глазах разнесло в щепки (miulkhys ashkes yrrychin tsreva ekal). Нет ни дома, ни двора, незачем мне жить”. Славик и Олег (соседи) положили ее на носилки и пешком посреди ночи понесли в больницу. Доктор Гаспарян оперировал ее, но она истекла кровью, не выжила. А утром я увидела двор и ужаснулась: тутовые деревья торчали корнями вверх, а на ветках и корнях белые лохмотья, как на праздничной елке. Мы накануне белье замочили в тазу, и вот это все белье постельное, белоснежное в клочья разнесло 41. Глазам не могла поверить, да что это, где я, это сон, может? Ты помнишь, какие толстые стволы были, вот представь себе. А от дома и камня на камне не осталось — груда мусора. И все это она видела, все прямо на ее глазах.

Я заказала гроб, деревянный, Сержик евлахский (сосед-беженец из Азербайджана. — Н. Ш.) набрал еле-еле досок у себя, у меня, сколотил, в общем, из подручных средств. На следующий день собрались хоронить, а тут бомбить снова начали, как? Ну, кое-как шесть-семь мужчин погрузили гроб в грузовик и в те 40 минут между зарядкой “Града” успели наскоро вырыть яму и похоронить. Она же уважаемая была, и много людей хотели присутствовать на похоронах, но по дороге на кладбище началась бомбежка, и они — кто вернулся с полпути, кого ранило, кого убило. Даже я не присутствовала при погребении. Только ее племянник Гариб (сын брата Сатеник Петроса. — Н. Ш.) с тремя сыновьями, водитель грузовика да могильщик. Наскоро засыпали землей и все... никаких поминальных обедов (myrylyahats)... Какой там обед, Господи, есть было нечего, сидели в подвале с крысами, голодные, холодные, до смерти перепуганные. Вот так... Кто думал, что мы вот так вот похороним маму, без почета! Кому могло такое даже присниться».

Менее чем через месяц, 9 мая, город Шуши, возвышающийся на горе над Степанакертом, был взят армянскими силами самообороны. Высокопоставленный муж ее внучки горевал, что немножко бабушка Сатеник не дожила до своей мечты — пойти в свой район в Шуши, где она выросла, и без страха посмотреть на остатки церкви Казанчецоц, даже если на ее месте пустырь. Церковь эту теперь отреставрировали — спустя 72 года (рис. 13).

15 апреля 2002 года вся родня Сатеник съехалась в Мартуни помянуть ее, накрыть для народа столы, выполнить положенный ритуал... пост фактум (рис. 14).

Рутина советская.И женский труд стал символом эпохи... детский тоже

Марго: «В 20-е годы пришла разнарядка из центра развивать шелковую промышленность — “стране нужны были парашюты”. Огромные площади земли были высажены тутовником (шелковицей) 42 , листья служили кормом для шелковичных червей».

К 1940-м годам шелкопрядильное дело в Карабахе достигло небывалого расцвета (рис. 15). В Степанакерте была отстроена фабрика, перерабатывавшая сырье 43.

Лаура (рис. 16): «Требования были жесточайшими, потому что экспорта не было, никто отношений с Советами поддерживать не хотел. Дисциплина была тогда не то, что сейчас. Людям раздавали в коробочках шелковичных червей, и попробовали бы только не довести их до состояния шелковых коконов! Строго очень было. Растить этих червей было сущим адом, я сама вместе со своими сестрами, с Раей, Людой, — Ларина у нас фифочка была, в русском секторе училась, ее так не гоняли (рис. 17) — специально ходили влес за ветками дикой шелковицы (джыр туте — dzhyr thuthe), потому что питались черви ими, листья культивированного тутовника плохо ели. Потом готовые коконы мы сдавали в шелковую базу, приемный пункт был у нас в Мартуни, и получали деньги. Не помню сколько, ребенком была».

Рая (рис. 18): «Детства у нас не было — сплошная работа. Я работала, помню, как раб. И вся семья так. Мама организовывала все. Дед в пять утра вставал, шел в лес, рубил ветки и делал вязанки. Амы, дети, попозже шли за ними. По холодной утренней росе, босые (обувь для

Рис. 12. Лаура и Роберт. Мингечаур, конец 1970-х годов. Снимок сделан в фотоателье

Рис. 13. Интерьер восстановленной церкви Казанчецоц. Шуши. 1998 год. Фото А. Манукяна школы берегли, купить так особо негде было), все это приносили на корм червям. Весь дом, все полки, все площади были заняты этими ящиками с шелковичными червями, места от них не было. Вот такая она до работы жадная была. Умела она как-то убедить, объяснить, ну и заставляла тоже... чтоб все было, чтоб не голодали, вот так она говорила. И как тут ослушаешься, хотя этот шелкопряд уже видеть не хотели. Платили за него хорошо. В шелкбазу сдавали. Денег за это немного давали, зато ткани шелковые давали. Все ж в дефиците было, понимаешь. А нас пять девчат, да две тети студентки в Ереване, да Женю надо было красиво одевать, марку держать: а ну-ка, единственная невестушка! Адский это был труд, конечно. Держали этих червей под грозным руководством мамы, конечно, до моих 18 лет. Вот считай. До 62-го года получается. И была я, как амбал настоящий, ни дать ни взять. Так еще и свиней держали, помнишь, хлев там во дворе у нас был, шесть штук. Так вот, днем я занималась червями, ночью ходила работать в маслопром, чтоб сыворотку для свиней принести... Ну а в 18 я замуж вышла. Вот тебе и детство. Моя любимая песня до сих пор — “Эй, горы, прохладные горы, детство мое верните”».

Нервы-сталь. Рая: «Мама была сильная женщина, очень. Я родилась в войну, в 44-м году. Мама вместе с Женей пошли в колхозные бахчи на прополку. Мне под орешниками соорудили люльку из веревок, как гамак, ты знаешь ведь. Положили меня спать, сами пошли работать. А был летний, знойный день. Возвращаются ко мне, а прямо на мне лежит змея ядовитая, гюрза. Лежит, греется: сверху солнце припекает, а снизу мое тепло. Женя чуть не вскрикнула, плохо ей сделалось. А она ей: “Сейчас же замолчи, стой спокойно — кричать нельзя и трогать нельзя, только ждать, она не тронет ребенка, сама уползет”. Так и сделали, беззвучно ждали, пока гюрза уползла с меня. Вот такая у нее была выдержка».

Женя спустя много лет неустанно говорит об очень теплых «материнско-дочерних» отношениях со свекровью: «Мои свекор со свекровью меня очень любили с первого дня, мы очень хорошо ладили. Они меня в обиду даже своему сыну не давали, всегда на моей стороне были, влю-бом споре. Он ревнивый был, выпьет бывало. Раз хотел ударить меня, замахнулся просто. Так мама его палкой для выбивания шерсти побила и выгнала из дома, папа ее тоже поддержал. Он месяц у друга жил, потом пришел. Они мою сторону не отпускали никогда; я хозяйкой себя чувствовала, королевой, понимаешь, вот так относились... Как-то раз рано утром мама двор подметала, амы с Нариманом еще спали. Я слышу с верхнего этажа, как соседка наша напротив говорит ей: “Эй, Сате-ник, почему это ты метешь двор, где невестка? Собаку в дом привела,

Рис. 14. Праправнучка Сатеник Маргарита у нового дома, отстроенного в 1998 году младшим зятем Сатеник Леонардом на месте разрушенного

Рис. 15. Карабахские женщины в шелковых нарядах. Третья слева в верхнем ряду — Раиса. Фото из семейного альбома

а вместо собаки лаешь (идиома. — Н. Ш. ) ”. Свекровь рассердилась и, понизив голос: “Замолчи! Я не собаку привела, а розу привела и положила в объятия своему единственному сыну (madares)”. А свекор и того добрее. Как мне было не любить их? Я обожала их, мы с мужем без них никто были. Я ведь с ними в несколько раз больше прожила, чем со своими родителями... Мама Наримана в 19 лет на мне женила, правда, он выбирал, просто шепнул ей, которая нравится. Амне было полных 16. Что делать — выписала мне новую метрику, что я 1924 г. р. и родилась тут, в Карабахе. На самом деле я 1926 года и родилась в Ставрополье, село Николаевка. Поэтому сестру мою Нюра звали, а меня Женя».

Мы видим образ психологически стабильной матери, которая держит под контролем всю жизнь своей семьи и не сомневается в собственной незаменимости. Ее наивысшая позиция в семье неоспорима. Конечно, многое зависело от ее личности; но следует заметить, что подобные отношения складывались тем чаще, чем сильней пара зависела от старших и чем бедственнее были в целом условия жизни и старших, и младших. В условиях выживания мало, а то и вовсе нет места ни для выяснения глубины чувств и предпочтений, ни для подчеркивания всем очевидных иерархий.

Женя: «40 лет я прослужила ей. Разное бывало в доме — и склоки, и распри. Словом, дом, большая семья. Но я ни одного дня не жалела. Не могла забыть ее отношения к себе. Хорошего я забыть не могу, Господь все видит, не простит. Она мне все деньги в доме сдавала, это всем известно. Я их под коврик на сундуке складывала. Раз прибегает мама в спешке — Женя, давай мне быстро денег, купить чего-то для дома. Я побежала на второй этаж, руку запустила, а там денег нет. И так посмотрела и сяк, со всех сторон — денег как не бывало. Выхожу красная, говорю, нет денег. Она слова не вымолвила, побежала занимать у соседки до получки. Так и не упоминала этого больше ни вопросом, ни одним словом. Проходит больше месяца, я убираюсь наверху, решила встряхнуть ковер с верхней веранды. Встряхнула, а из ковра деньги как дождь посыпались — на детей, на маму с папой. Вот так она ко мне относилась. Люди надивиться нам не могли».

Скрытая сторона жизни: культура интимного

Эта биография неординарна, эксцентрична и в то же время отягощена инерцией традиции. Хотя советская социализация, обеспечивавшая принятие «правил игры», общих в масштабах всей страны,

Рис. 17. Внучки Сатеник.

Верхний ряд, слева направо: Люда и Рая. Нижний ряд, слева направо: Лаура и Ларина.

Мартуни, 1954 год. Из семейного альбома

Рис. 16. Лаура. Мартуни, 1965 год

предполагала разрушение механизма передачи традиционных ценностей, в Карабахе в бытовой сфере, особенно в селах, традиционные дискурсы оставались влиятельными.

Было, как минимум, три темы, о которых Сатеник не говорила, или не любила говорить. Это прежде всего тема ее первого замужества. В армянской сельской традиции довольно жестко осуждается повторное замужество 44. Правда форс-мажорные ситуации могли служить извиняющим фактором, но обсуждение темы предыдущего замужества считалось неуместным.

Женя: «Несколько ее шушинских фотографий, которые были ей особенно дороги, исчезли. Или она сама их спрятала, или папа их куда-то дел. Он всю жизнь ее ревновал, если бы она просто красавица была, так таких много, она умная и общительная была, привлекательная (gravich)».

Следующая тема была табуирована чрезмерно: судьба ее второй девочки, которая была грудным ребенком во время бегства из Шуши. Поскольку сама она об этом не говорила, версий на этот счет несколько.

Женя: «Люди ей сказали, что она должна избавиться от ребенка, если хочет спасти себя и старшую дочь. “Иначе ребенок загубит нас всех: будет плакать и нас тут же обнаружат и перебьют”, — убеждали они ее. Вроде в этой панике и сутолоке она его уронила, и ее затоптали. А сколько так взрослых людей затоптали, мама рассказывала. Что там этот новорожденный ребенок!»

Эмма: «Мама потеряла свою дочь тогда. Я не знаю, как она с этим жила потом. Был такой узкий проход над скалой, тропинка над обрывом. Люди из толпы давили на нее: как будешь кормить его, голодный ребенок будет плакать — это в горах-то, эхо какое — и ей пришлось бросить его... Это то, что я знаю».

Третья тема — ее отношения с Аванесом. Они были сложными. Отстраненность от домашних дел, типичное поведение женщины-директора вызывали у него противоречивые чувства. Одно было ясно — он часто бывал недоволен, нервничал, ревновал, был глубоко несчастен.

Сатеник была жизнелюбива, любила движение, которое — жизнь. Она рвалась трудиться, но и хотела вознаграждения за свои усилия. У нее была недюжинная практическая хватка. Критерий успеха в Карабахе — экономическое процветание. И она, ее семья, процветали. Дом ее был полной чашей — и это в контексте тотального советского дефицита. Формула ее успеха была простой и опасной: риск — благородное дело. Несовершенство формальных правил тол-

Рис. 18. Рая и Женя. Конец 1950-х годов. Из семейного альбома кало ее, согласно лексике советских времен, на «хищение государственного имущества». Проще говоря, она уносила продукт колхозных полей домой для личных нужд. Аванес же был абсолютно честен. Это стало одной из причин конфликтов между ними. Одновременно ее щедрость в отношениях с родственниками заходила за черту рациональности. Не так просто быть включенным в социальные сети поддержки в обществах аграрного типа, где жизнь по правилам «моральной экономики» крестьянина 45 требует поддерживать турбулентные обмены, в первую очередь с родственниками. От объемов этих обменов — уровня и эквивалентности взаимных даров — зависит символический образ человека. И каждый сам выбирает: принять на себя трудную роль дающего, то есть активную жизненную позицию, или смириться с участью просящего. Эти отношения составляли структуры социальной стратификации, основы доминирования — подчинения. Иначе говоря, то, что называют социальным капиталом, который есть сумма капиталов символических, экономических, культурных, генеалогических и прочих 46.

Так называемый «государственный феминизм» советского периода не только не разрушил традиционного разделения труда между полами, но и узаконил двойную нагрузку женщин, с которых никто не снимал обязанностей по дому и уходу за детьми 47. А совмещение семейных обязанностей и профессиональной карьеры все более и более рельефно вырисовывалось как новая социальная проблема.

Женя: «Отношения с папой стали хуже. Отдалились они как-то. Мама много работала вне дома, все ее время занимала работа. Несмотря на то, что она обеспечивала семью всем, папа был недоволен, очень. Он ушел от нее в один прекрасный день... в разные места: в Жданов, потом в Степанакерт — работа у него везде была почетная из-за образования. Семь лет его с нами не было. Он присылал нам посылочки — отрезы для платьев, заготовки для модных туфель (размеров не знал), ну всякие там подарочки, а ей ничего, ни слова, ни привета. Вообще ничего, будто не было ее.

Нариман с ним общался, ездил к нему в Степанакерт. Тот его очень любил... Бог ты мой, что я говорю, как своего единственного сына не любить! Деньги ему в карман совал. В общем, общались они. В один прекрасный день он сказал матери, что если она не примет в дом отца, то он сам уйдет к нему. Поставил вопрос ребром — или я тебе не сын, говорит. Она обиделась на него страшно. Жаловалась мне, плакала: “Значит, я для него ничего совсем не значу? Пускай, пускай приводит!”. Отделили мы тогда комнату, и он вернулся и так и жил у нас до своей смерти, но к ней ни разу так и не обратился, ни по имени, никак вообще — все со мной да с детьми, с внуками то есть.

Разочаровался он в ней. Давила она на него сильно. Он начальником почты был и на других работах, где можно было много чего поиметь. Он этого никогда не делал. Честный был — прозрачный-прозрачный. Мама ему уже раздраженно: “Хоть бы невестке молодой что принес”. “А что ей надо? Женя, что ты хочешь? Подождешь до моей зарплаты — пойдем да купим тебе все, что ты захочешь”. И так и делал. Она рвала и метала... Ну и кроме этого, ревновал он ее сильно. Наговаривали на нее сильно. Ездила везде, все время с мужчинами общалась по работе. А красивая какая была, статная, жаль, шушинские фотографии исчезли».

Время шло, взгляды Сатеник менялись, а вместе с ними — и семейные микрополитики в отношении сына, невестки, сексуальности. Если в начале брака оба родителя могли поколотить Наримана за обиды, нанесенные Жене, то во второй половине жизни мать уже покрывала похождения сына, принимая в своем доме его пассию в отсутствие жены.

Вместо заключения: сундук, поглотивший тайны

У Сатеник была потребность написания текстов о себе. Она вела дневник. Нужно ли ей было просто выговориться? Или осмысленно созерцать себя? А может быть, она считала историю своей жизни столь значительной, что хотела запечатлеть ее для будущих поколений? Или это был самый верный способ достичь самоактуализации? Увы, мы не узнаем этого. Дневник сгорел вместе с сундуком в пожаре войны.

Трезвомыслящая, сильная, прямолинейная до резкости, она в то же время была удивительно тактичной. Вот такое странное сочетание.

Сатеник не нравился образ жертвы, и она ею не была. В калейдоскопе идентичностей, сменявших одна другую на протяжении ее долгой жизни, она этот образ на себя даже и не примеряла. Попирая все вековые локальные стереотипы, Сатеник не принимала роль пассивной жертвы — в общем-то «нормальную» женскую роль. Так она утверждала свое активное человеческое начало, не просто возносясь над местными идеологиями, но смело ломая их. И при жизни никто не осмеливался высказать ей несогласие. А вот после смерти ее потомкам женского пола нет-нет да и приходилось терять частички накопленного семейного (генеалогического) капитала — выслушивать сетования окружающих по поводу прошлого ненормативного поведения Сатеник.

При написании этого текста я была далека от претензии на то, чтобы реалистически представить целую жизнь такой, какой она действительно была. Социальный контекст жизни Сатеник несомненно был плотнее, интенсивнее, сложнее, чем мне удалось показать. Но стоит напомнить, что я в самом начале отказалась от жесткой схемы, сознательно избегала «примысливания целостностей» — стандартного способа упорядочивания наблюдений, потоков человеческой мысли. Довести такой текст до состояния, пригодного для чтения, потребовало немалых усилий... Кто-то строго скажет: «Размывание академических стандартов». Пусть так! И почему нет? Ведь в эти пресловутые стандарты все равно не умещаются все клас- сификационные явления — тем паче отношения; и в результате многое-многое, не вписавшееся «в стандарты», отбраковывается, попадает в категорию «и прочее»...

Список литературы Femina sovetica, или рутина выживания по-кавказски

- Нагорный Карабах в 1918-1923. Сб. документов и материалов/Ред. В. А. Микаэлян. Ереван, Изд-во АН Армении, 1992. С. 25-26, 33-35, 67-68.

- Grafteaux S. Мётё Santerre. A French Woman of the People. Ed. by L. A. Tilly. New York, Schocken Books, 1985

- Lives in Context. The Art of Life History Research. Ed. by A. L. Cole, J. G. Knowles. Walnut Creek, e. a., AltaMira Press, 2001

- Navailb F. The Soviet Model//A History of Women in the West. Toward a Cultural Identity in the Twentieth Century. Ed. by F. Thebaud. Cambridge (Mass.), London, Harvard Univ. Press, 1994

- Pyyc И. П. Контекст, аутентичность, референциальность, рефлексив ность: назад к основам автобиографии//Биографический метод в изучении постсо циалистических обществ/Под ред. В. Воронкова и Е. Здравомысловой. СПб, 1997

- Рустин М. Размышления по поводу поворота к биографии в социальных науках//INTER. Ин теракция, интервью, интерпретация, 2002, № 1. С. 7-24;

- Бурдъё П. Биографическая иллюзия // Там же. С. 75-81; Портелли А. Особенности устной истории // Хрестоматия по устной истории. Составитель и переводчик М. В. Лоскутова. СПб., Европей ский университет, 2003.

- Lyotard J-F. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. 1999. Manchester, Manchester Univ. Press. P. xxiii

- Соколовский С. В. Этнография: стиль, жанр и метод (о статье С. Н. Абашина «Свой среди чужих, чужой среди своих»)//Этнографическое обозрение, 2003. № 2. С. 28-29.

- Фуко М. Дискурсивные закономерно сти//М. Фуко. Археология знания. СПб., Гуманитарная Академия, 2004. С. 63

- Bakhtin М. М. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. by M. Holquist. Austin, Univ. of Texas Press, 1981; Барт Р. Смерть автора//Р. Барт. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., Прогресс, 1989. С. 384-391

- Деррида Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук//Ж. Деррида. Письмо и различие. М., 2000

- Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Ed by J. Clifford and G. E. Marcus. Berkeley, e. a., Univ. of California Press, 1986

- Marcus G. Imagining the Whole: Ethnography's Contemporary Efforts to Situate Itself//Critique of Anthropology, 1989. Vol. 9. No. 3. P. 7-30.

- Шахназарян Н. Язык как маркер отношений господства и подчинения (гендерный ас пект)//Антропология, меньшинства, мультикультурализм. Бюллетень. 2003, ноябрь, № 4. Краснодар. С. 86-87.

- Нагорный Карабах. Историческая справ ка. Ереван, Изд-во АН Армянской ССР, 1988. С. 53

- Малахов В. Символическое производство этничности и конфликт. Доступно на:http://pubs.carnegie.ru/books/2001/07aml/06vm. asp. Последнее посещение 29 апреля 2002 года

- http://forum.armkb.com/archive/index.php/t-5744.html

- http://membres.lycos.fr/arme-nianlegion. Дата просмотра 12 ноября 2005 года

- Тюль К. К., Гулиев А. Н., Надиров А. А. Нагорно-Карабахская автономная об ласть//Советский Союз. Азербайджан. М. 1971. С. 253.

- Женщина-работница и крестьянка в СССР. Отчет женской делегации британ ских тред-юнионов. М., Изд-во ВЦСПС, 1925. С. 39.

- Кирилина А. В. Тендер ные аспекты массовой коммуникации//Тендер как интрига познания. Сб. ст. М., Рудомино, 2000. С. 51.

- Suny R. G. Looking Toward Ararat: Armenian in Modern History. Palo Alto, Stanford Univ. Press, 1993. P. 149-161

- Чакраворти Спивак Г. Могут ли угнетенные говорить?//Вве дение в гендерные исследования/Под ред. С. Жеребкина. Ч. 2. Харьков, ХЦГИ -СПб., Алетейя, 2001. С. 649-670.

- Бурдъе П. Социальное пространство и генезис «классов»//П. Бурдъе. Социология политики. М., Socio-Logos, 1993. С. 66.

- Bakhtin М. М. The Problem of Speech Genres//Ed. by A. Jaworski and N. Coupland. London and New York, Routledge, 2001. P. 124

- Grant В. An Average Azeri Village (1930): Remembering Rebellion in the Caucasus Mountains//Slavic Review, 2004. Vol. 63. No. 4. P. 731.

- Scott J. С. The Moral Economy of the Peasant. New Haven, Yale Univ. Press, 1976; русск. пер.: Скотт Дж. Моральная экономика деревни//Неформальная эко номика. Россия и мир/Под. ред Т. Шанина. М., Логос, 1999

- Здравомыслова Е., Темкина А. Советские тендерные контракты и их трансформация в современной России//Социс, 2002. № 11. С. 4-15

- Романов П., Яр-ская В., Ярская-Смирнова Е. Дискурсивное поле демографической политики//Вестник Евразии, 2005. № 3. С. 151-171

- Здравомыслова Е., Темкина А. Советский этакратический тендерный порядок//Социальная история. Ежегодник 2003

- Здравомыслова Е., Темкина А. Женская и гендерная история/Под ред. Н. М. Пушкаревой. М., РОСПЭН, 2003. С. 436-463

- Здравомыслова Е., Темкина А. Тендерное гражданство и советский этакратический порядок//Актуальные проблемы трансформации социального пространства/Под ред. С. Васи льева. СПб, ГП МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2004. С. 322-354