Фенотипическое разнообразие и темп роста леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) в северо-восточной части нативного ареала

Автор: Рафиков Руслан Раисович

Журнал: Принципы экологии @ecopri

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (41), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены основные фенотипические характеристики - морфологическое разнообразие и темп роста леща из р. Печора, являющейся крайней северо-восточной границей нативного ареала данного вида. Показана область его распространения на территории европейского северо-востока России. Выявлено, что наиболее оптимальными местообитаниями леща в бассейне р. Печора является придаточная система - многочисленные шары (протоки и рукава) и курьи (неотшнурованные старичные водоемы) нижнего течения. Предполагается, что этому способствуют их благоприятный температурный режим и хорошо развитая кормовая база, что подтверждает анализ размерно-весовых характеристик. Показано, что статистически значимые различия в средних значениях меристических показателей выборок леща из русел рек Печора и Вычегда отсутствуют. Уровень внутрипопуляционного морфологического разнообразия, установленный с помощью показателя «µ» Животовского, также указывает на фенотипическую идентичность исследованных группировок. В качестве основной причины низкой величины изменчивости предполагается устойчивая фенотипическая (генотипическая) структура данного вида. Возможно, не менее важным фактором является малое время изоляции изучаемых популяций леща.

Морфологическое разнообразие, тепмп роста, лещ, печора, биологические параметры, фенотипическая изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/147240056

IDR: 147240056 | УДК: 597.551.2:591.4(282.247.11.044)

Текст научной статьи Фенотипическое разнообразие и темп роста леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) в северо-восточной части нативного ареала

Для рек европейского северо-востока России отмечена тенденция изменения их рыбного населения в сторону уменьшения доли представителей лососево-сигового комплекса и увеличения частиковых видов рыб (Новоселов, 2000). В бассейне р. Печоры – самой крупной и наиболее значимой для пресноводного промышленного рыболовства указанного региона – произошло снижение численности таких промыслово-ценных видов рыб, как лосось атлантический, или семга Salmo salar (Linnaeus, 1758), сиг обыкновенный Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758), ряпушка Coregonus albula (Linnaeus, 1758), омуль Coregonus autumnalis (Pallas, 1776), а нельма Stenodus leucichthys nelma (Pallas,

1773) и вовсе занесена в Красную книгу Республики Коми (Сидоров, Решетников, 2014; Красная книга…, 2019). Основной причиной происходящих изменений являются иррациональное рыболовство и браконьерство, которые нацелены на изъятие наиболее ценных проходных и полупроходных видов рыб. На фоне происходящих изменений в бассейне р. Печоры увеличивается промысловое значение менее ценных представители ихтиофауны, одним из которых является лещ Abramis brama (Linnaeus, 1758). Так, по сравнению с периодом середины XX в., когда объем его добычи не превышал 2 т (Зверева и др., 1953), доля вылова леща по бассейну р. Печоры за период с 2017 по 2019 г. составила от 4.2 до 8.4 т.

Ареал леща на территории европейского северо-востока России включает бассейны таких крупных рек как Печора, Северная Двина и Мезень. В русле р. Мезень данный вид распространен до притока – р. Ирва, устье которого располагается у с. Глотово в верхнем течении реки. По наиболее крупному притоку - р. Вашка, лещ отмечался в уловах немного выше с. Важгорт. В бассейне р. Вычегда лещ характеризуется большей численностью и отмечается от устья с Северной Двиной до с. Мыелдино в верхнем течении. В наиболее крупном притоке – р. Сысола, распространен до впадения притока – р. Ка-жим.

В рамках рассматриваемой области бассейн р. Печора имеет наибольшую площадь и лидирует по добыче водных биоресурсов. По данным исследований, проводимых в XX веке, изучаемый вид был распространен здесь в пойменных водоемах нижнего течения, а также единично отмечается в среднем течении и низовье р. Усы - наиболее крупного притока, впадающего ниже по течению от г. Печора (Зверева, Кучина, Остроумов, 1953; Кучина, 1962; Соловкина, 1975; Пономарев, Юркин, 1996).

Несмотря на длительный период изучения рыбного населения бассейна р. Печоры (Зверева, 1969; Соловкина, 1975; Новоселов, 2000; Биологическое разнообразие..., 2012; Сидоров, Решетников, 2014 и др.), ареал и особенности биологии леща практически не описаны, т. к. основное внимание исследователей было направлено на изучение более коммерчески значимых объектов рыболовства.

Тем не менее в XX в. на территории России лещ являлся одним из главных объектов пресноводного рыболовства, а также активно использовался для пастбищного рыбоводства и формирования ценного в рыбохозяйственном отношении населения различных озер и водохранилищ (Никольский, 1971). Ареал данного вида занимает обширную территорию Европы к востоку от Пиренейского полуострова до Уральских гор. Бассейн р. Печоры является самой крайней северо-восточной частью его нативного ареала (Атлас..., 2003). Активные акклиматизационные мероприятия, проводимые в XX в., позволили данному виду сформировать устойчивые популяции в Байкало-Ангарском бассейне, а также реках Обь и Иртыш, где он является наиболее успешным и широко распространившимся интродуцентом (Кудер-ский, 2015; Интересова, 2016).

Цель данной работы – охарактеризовать морфологические особенности и темп роста крайней северо-восточной нативной популяции леща.

Материалы

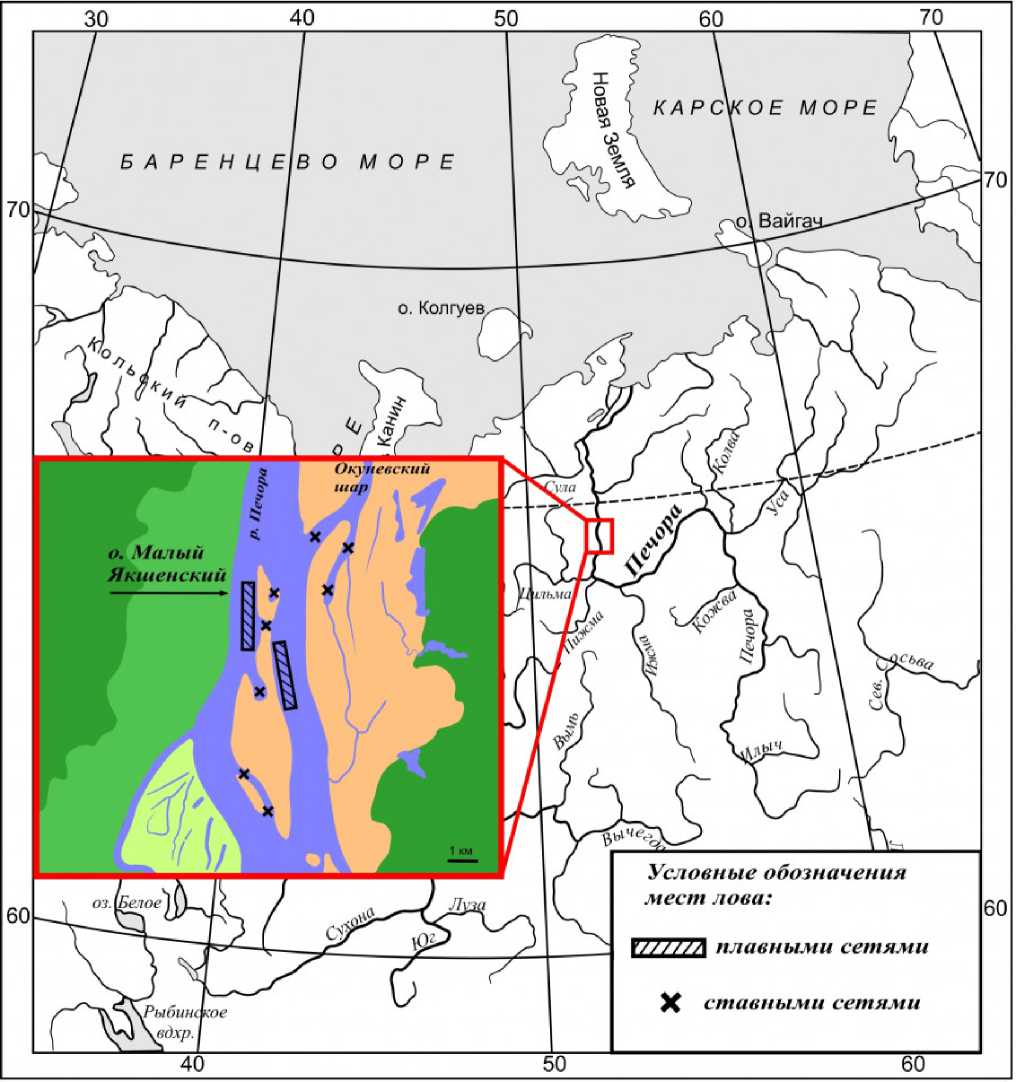

Отлов рыб произведен в русле р. Печоры в районе острова Малый Якшенский (66°07’41’’ с. ш. 52°33’18’’ в. д.) в июле 2017– 2019 гг. с применением ставных жаберных сетей с ячеей от 30 до 80 мм и высотой от 1.8 до 6 м (рисунок).

Всего методом биологического анализа обработано 76 экз. леща. Для 34 экз. проведен полный морфобиологический анализ по общепринятой методике (Правдин, 1966). Для сравнительного анализа меристических признаков использована выборка леща (32 экз.) из магистрального русла среднего течения р. Вычегды (61°47’45’’ с. ш. 51°49’24’’ в. д.), собранная в июле 2020 г.

Методы

Статистическая обработка данных проведена с использованием программного пакета PAST 3.25. Проверка типа распределения осуществлялась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Достоверность различий средних значений признаков в выборках рыб определялась с помощью критерия Стьюдента. Вследствие отсутствия полового диморфизма по всем исследованным меристическим признакам выборки представлены смешанным по половому составу материалом. Для оценки уровня морфологического разнообразия применен показатель Животовского µ. Приведены значения для каждого признака отдельно с последующим расчетом для всей выборки (Животовский, 1980). Возраст рыб определялся по чешуе. За годовое кольцо принимали участок прерывистых склеритов, которые просматриваются по всему периметру чешуйки (Чугунова, 1959; Дгебу-адзе, 2001).

Результаты

Река Печора берет свое начало на Северном Урале на высоте 676 м над уровнем моря и впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Движение речных вод ориентировано в северном направлении, что приводит к несинхронному вскрытию реки и достаточно сложному и продолжительному весеннему паводку. По нашим наблюдениям, уровень воды в Усть-Цилемском районе в мае – июне может быть на 12 м, а в июле на 5–7 м выше меженного. Подобный режим

Карта-схема района отлова леща в р. Печора Scetch map of catching bream in the Pechora River.

отражается и на характере промышленного рыболовства в низовье р. Печоры. При достаточно высоком режиме паводковых вод (свыше 7 м) рыболовство осуществляется с помощью ставных жаберных сетей не только в открытых пространствах шаров и курей и подтопленных островов, но и в их зарослях околоводной растительности (ивняк и кустарники). Для этого в период межени в прибрежной растительности расчищаются специальные полосы, которые называются «ворга». Их длина составляет от 30 до 60 м, ширина 2–3 м. Используются для последующей установки сетей в половодье. Ко второй половине июля уровень воды в реке снижается до 3–5 м выше меженного. В этот момент начинается подготовка тоней для лова плавными сетями в магистральном русле и наиболее крупных шарах р. Печоры.

Большая часть (90 %) особей леща была отловлена нами в придаточной системе реки, т. е. Окуневском шаре (речной рукав) и впадающей в нее Якшенской курье. Такие неглубокие (1–3 м) прибрежные местооби- тания с медленным течением или его полным отсутствием являются наиболее оптимальными для его жизнедеятельности. На таких защищенных от ветра и прогреваемых участках формируется богатая кормовая база. По данным О. С. Зверевой (1969), биомасса бентоса проток и курей в низовье р. Печоры колеблется в широком диапазоне значений – от 0.3 до 50 г/м2 (при средних значениях 12–15 г/м2), тогда как в русле реки биомасса бентоса составляет от 0.02 до 11.7 г/м2 (при средних значениях 1–2 г/м2).

Для нижнего течения р. Печоры характерна значительная паводковая эрозия, воздействующая на отложения поймы и боровых террас. Этот процесс приводит к формированию крупных пологих излучин, а также различных пойменных озер, проток и курей. Такое распластованное распределение водных масс приводит к их лучшему прогреву. Температура воды в нижнем течении р. Печоры в июле – августе может отличаться на 2–3 градуса от таковой на участке среднего течения, куда впадают различные холодноводные притоки, стекающие с приполярной и северной частей Уральских гор (Зверева, 1969).

Оценка, составленная по наблюдаемым данным, свидетельствует о достаточно высоких характеристиках роста (табл. 1). Так, темп роста леща из нижнего течения р. Печоры превосходит таковой у популяций из водоемов Карелии (Сямозеро и Кедрозеро).

Таблица 1. Средняя стандартная длина (мм) и масса (г) особей леща разных возрастных групп (наблюдаемые данные)

|

Водоем, годы |

Возраст, лет |

Источник |

|||||||||

|

5+ |

6+ |

7+ |

8+ |

9+ |

10+ |

11+ |

14+ |

15+ |

|||

|

AD |

207 |

230 |

257 |

298 |

321 |

343 |

363 |

421 |

430 |

||

|

Наши данные |

|||||||||||

|

Печора, 2017–2019 |

|||||||||||

|

P i |

199 |

273 |

378 |

623 |

718 |

931 |

1116 |

1622 |

1925 |

||

|

Кедрозеро, 2015– |

AD |

171 |

205 |

233 |

282 |

295 |

300 |

- |

- |

- |

Стерлигова и |

|

2016 |

Pi |

90 |

140 |

220 |

350 |

500 |

625 |

- |

- |

- |

др., 2018 |

|

Сямозеро, 1986– |

AD |

165 |

204 |

241 |

289 |

310 |

327 |

345 |

383 |

393 |

Стерлигова и |

|

1992 |

Pi |

73 |

147 |

238 |

387 |

564 |

617 |

734 |

1009 |

1199 |

др., 2002 |

|

Рыбинское вод-ще |

AD |

273 |

306 |

336 |

364 |

390 |

416 |

436 |

480 |

499 |

Бражник и др., |

|

Pi |

301 |

420 |

560 |

695 |

865 |

1048 |

1208 |

1616 |

2008 |

||

|

Каспий 1966– 1973 |

AD |

297 |

323 |

344 |

367 |

389 |

399 |

427 |

- |

- |

Беляева и др., |

|

Pi |

571 |

739 |

909 |

1139 |

1260 |

1470 |

1730 |

- |

- |

1989 |

|

|

Средняя Обь, 2015 |

AD |

290 |

305 |

344 |

- |

390 |

430 |

- |

- |

- |

Интересова, |

|

Pi |

586 |

883 |

1043 |

- |

1505 |

2154 |

- |

- |

- |

Ростовцев, 2017 |

|

|

Братское вод-ще, |

AD |

300 |

334 |

362 |

385 |

408 |

455 |

- |

- |

- |

Понкратов, |

|

2016 |

Pi |

601 |

835 |

1062 |

1209 |

1546 |

1815 |

- |

- |

- |

Юрин, 2017 |

Примечание. AD - средняя стандартная длина, Р1 - масса особей до вскрытия.

Судя по всему, в этих олиготрофных и малокормных озерах условия обитания далеки от оптимальных для исследуемого вида. В то же время по размерно-весовым параметрам печорский лещ незначительно уступает особями из Рыбинского водохранилища. Существенные различия выявлены при сравнении с более южными локалитетами леща, а также формирующимися группировками на новой части ареала, например в Обь-Иртышском и Ангарском бассейнах.

Размах изменчивости длины тела (AD) в выборке леща колебался от 203 до 430 мм, с общей массой тела рыб от 190 до 1925 г (табл. 2). Возраст отловленных особей – от 5 до 15 лет при доминировании 6+ и 7+-лет- них возрастных групп, которые составили 57 % наших уловов. Наиболее крупные особи представлены единично. Соотношение полов практически равное – 56 % самок и 44 % самцов.

Известно, что процесс роста организма специфичен для различных видов рыб и, как другие видовые признаки, является приспособлением, обеспечивающим единство вида и среды (Никольский, 1974). Полученная оценка темпа роста леща из нижнего течения р. Печоры оказалась выше ожидаемой и свидетельствует о благоприятных условиях нагула. Развитая здесь придаточная система реки обеспечивает хорошую кормовую базу и лучший прогрев водной массы

Таблица 2. Минимальные (min), максимальные (max) и средние (mean) значения основных биологических параметров леща нижнего течения р. Печоры

|

Возраст, лет |

Кол-во, экз. |

Длина тела (AD) |

Масса тела, г (P 1 ) |

||||

|

min |

max |

mean |

min |

max |

mean |

||

|

5+ |

4 |

203 |

215 |

207 |

190 |

212 |

199 |

|

6+ |

21 |

212 |

245 |

230 |

196 |

356 |

273 |

|

7+ |

22 |

243 |

275 |

257 |

300 |

480 |

378 |

|

8+ |

7 |

275 |

314 |

298 |

446 |

776 |

623 |

|

9+ |

6 |

311 |

335 |

321 |

661 |

768 |

718 |

|

10+ |

8 |

327 |

360 |

343 |

763 |

1104 |

931 |

|

11+ |

6 |

343 |

390 |

363 |

946 |

1445 |

1110 |

|

14+ |

1 |

421 |

1622 |

||||

|

15+ |

1 |

430 |

1925 |

||||

Примечание. min-max – пределы варьирования, mean – среднее значение.

(Зверева, 1969). Видимо, эти особенности и определяют приуроченность данного вида именно к нижнему течению р. Печоры, тогда как в других крупных речных системах европейского северо-востока России лещ встречается вплоть до их верхних течений.

Величина и диапазон изменчивости меристических показателей леща из бассейна р. Печоры соответствуют ее видовым стандартам (Атлас.., 2003). Отсутствие полового диморфизма по представленным признакам позволяет привести смешанный по половому составу материал (табл. 3). По данным проведенного статистического сравнения отловленных групп особей каких-либо значимых различий не обнаружено.

Таблица 3. Меристические признаки исследованных выборок леща

|

Признаки |

Номинативная форма (Атлас…, 2003) |

min |

р. Печор max |

а ( n = 34) x ± x |

р. min |

Вычегд max |

а ( n = 32) x ± x |

|

ll |

49–60 |

52 |

58 |

54.76 ± 0.33 |

52 |

60 |

55.10 ± 0.45 |

|

D |

9–10 |

9 |

10 |

9.06 ± 0.04 |

9 |

10 |

9.05 ± 0.05 |

|

A |

23–30 |

23 |

28 |

25.52 ± 0.24 |

23 |

27 |

25.35 ± 0.26 |

|

V |

– |

8 |

9 |

8.12 ± 0.06 |

8 |

9 |

8.05 ± 0.05 |

|

P |

– |

15 |

18 |

16.42 ± 0.12 |

16 |

17 |

16.50 ± 0.11 |

|

sp. br . |

18–26 |

22 |

26 |

24.45 ± 0.19 |

21 |

27 |

24.03 ± 0.31 |

|

vert . |

43–47 |

44 |

46 |

44.45 ± 0.11 |

43 |

45 |

44.10 ± 0.12 |

Примечание. min-max - пределы варьирования, x ± x - среднее значение признака ± его ошибка, ll – число прободенных чешуй в боковой линии, D, A, V, P – число ветвистых лучей соответственно в спинном, анальном, брюшном и грудном плавнике, sp. br . – число тычинок на 1-й жаберной дуге, vert . – число позвонков.

Сравнение полученных результатов с доступными для анализа опубликованными данными (Яковлев, Изюмов, 1982; Изюмов, 1984) показало минимальный уровень различий (1–2 признака из 6 использованных) по сравнению с выборками рыб из центральной части ареала (Рыбинское водохранилище). Какой-либо изменчивости в широтном градиенте в бассейнах рек Печора и Вычегда нами вовсе не обнаружено.

Можно отметить, что исследованные признаки характеризуются разной степенью вариабельности. Так, количество неветвистых лучей в спинном, брюшном и грудном плавниках имеет наименьший размах изменчивости, составляющий от 1 до 3 вари- антов (табл. 4). Наиболее высокие значения разнообразия характерны для метамерных структур, имеющих большое число элементов. К таковым можно отнести число лучей в анальном плавнике (5-6 вариантов), количество жаберных тычинок (5–6 вариантов) и прободенных чешуй (7–8 вариантов) в боку тела. Исключение составило лишь число позвонков (3 варианта). Рассчитанные на основе этих данных выборочные значения внутрипопуляционного морфологического разнообразия µ достоверно не отличаются, что свидетельствует о сходном фенотипическом разнообразии исследованных выборок леща (табл. 4).

|

Таблица 4. Основные показатели изменчивости меристических признаков леща из бассейнов р. Печоры и р. Вычегды |

||||||||

|

Признак (количество) |

Нижнее течение р. Печоры |

Среднее течение р. Вычегды |

||||||

|

min |

max |

m |

µ |

min |

max |

m |

µ |

|

|

ll |

52 |

58 |

7 |

6.89 ± 0.15 |

52 |

60 |

8 |

7.10 ± 0.37 |

|

D |

9 |

10 |

2 |

1.48 ± 0.15 |

9 |

10 |

2 |

1.44 ± 0.20 |

|

A |

23 |

28 |

6 |

5.62 ± 0.25 |

23 |

27 |

5 |

4.69 ± 0.27 |

|

V |

8 |

9 |

2 |

1.65 ± 0.13 |

8 |

9 |

2 |

1.44 ± 0.20 |

|

P |

15 |

17 |

3 |

3.08 ± 0.29 |

15 |

17 |

3 |

2.56 ± 0.24 |

|

sp.br . |

22 |

26 |

5 |

4.55 ± 0.25 |

21 |

27 |

6 |

5.24 ± 0.45 |

|

vert . |

44 |

46 |

3 |

2.57 ± 0.18 |

43 |

45 |

3 |

2.56 ± 0.24 |

|

Уровень морфологического разнообразия, рассчитанный по выборке (µ) |

3.69 ± 0.08 |

3.58 ± 0.14 |

||||||

Примечание. min-max - пределы варьирования признака, m - количество морф (вариант), ц - показатель Животовского. Условные обозначения морфологических признаков соответствуют таковым в табл. 3.

Обсуждение

Авторы публикаций по бассейну р. Волги уже указывали на отсутствие изменчивости меристических признаков разных выборок леща (Яковлев, Изюмов, 1982). На основании собственных данных они доказали мономорфность изученных популяций и выдвинули гипотезу о том, что значительный уровень изменчивости может наблюдаться в группировках, обитающих в экстремальных условиях, например на границе занимаемого ареала. Однако результаты проведенного нами исследования позволили выявить лишь минимальные различия (1-2 признака) с выборками леща из центральной (на территории России) части ареала.

Отсутствие значимых различий средних значений счетных признаков и сходный уровень морфологического разнообразия у исследованных водоборок леща может свидетельствовать об устойчивой фенотипической (генотипической) структуре данного вида на территории европейского северо-востока России. Необходимо отметить, что территория северного склона Русской равнины подвергалась масштабным геологическим событиям, которые приводили к постоянному переформированию как гидрографической сети, так и ее рыбного населения (Зверева, 1969). Возможно, что заселение леща в бассейн р. Печоры произошло относительно недавно (при отступании льдов четвертичного периода). В таком случае малое время изоляции разделившихся популяций леща на фоне устойчивой структуры данного вида способствует сохранению сходного фенотипического (генетического) разнообразия.

Структура фауны рыб гетерогенна по своему происхождению и слагается из различных фаунистических комплексов (Никольский, 1980). В соответствии с данной концепцией специфика видов определяется характером их приспособлений к условиям той ландшафтно-географической зоны, в которой шло формирование комплекса. В частности, лещ относится к понтокаспийскому фаунистическому комплексу, представители которого адаптированы к замедленному течению и характеризуются теплолюбивостью, порционным нерестом, возможностью использования разного нерестового субстрата. По характеру питания в основном бентофаги.

Ранее высказано предположение, что в теплые фазы постледниковья теплолюбивые представители ихтиофауны могли иметь более широкое распространение в бассейне Северного Ледовитого океана (Никольский, 1943, 1971). Широкое распространение леща в бассейнах крупных рек европейского северо-востока России, а также недавние находки красноперки Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) в реках Северная Двина и Онега (Бознак, 2008; Дворянкин, 2014) и верховки Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) в р. Печоре (Рафиков, 2018) свидетельствуют в его пользу.

Заключение

Проведенная работа показала, что наиболее типичными местообитаниями леща в бассейне р. Печоры являются придаточные элементы русла - шары и курьи нижнего течения. Темп роста исследованной популяции оказался выше ожидаемого. Тем не менее роль леща в структуре рыбного населения, а соответственно и рыболовства в нижнем течении р. Печоры остается второстепенной.

Анализ изменчивости меристических признаков выявил отсутствие фенотипической обособленности исследованных выборок леща из бассейнов рек Печора и Вычегда. В качестве факторов, объясняющих данное явление, можно предположить достаточно устойчивую фенотипическую (гене- тическую) структуру данного вида и малое время изоляции его разделившихся популяций. Дальнейшее изучение популяций леща, обитающих в водных объектах с различной степенью изоляции от магистральных русел крупных рек европейского северо-востока России, поможет подтвердить наше предположение.

Список литературы Фенотипическое разнообразие и темп роста леща Abramis brama (Linnaeus, 1758) в северо-восточной части нативного ареала

- Атлас пресноводных рыб России: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Ю. С. Решетникова. М.: Наука, 2003. 379 с.

- Беляева В. Н., Власенко А. Д., Иванов В. П. Каспийское море. Ихтиофауна и промысловые ресурсы . М.: Наука, 1989. 236 с.

- Биологическое разнообразие Республики Коми / Под ред. В. И. Пономарева и А. Г. Татаринова. Сыктывкар: Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, 2012. 266 с.

- Бознак Э. И. Красноперка Scardinius erythrophthalmus притоков реки Северная Двина // Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48. № 3. С. 427-429.

- Бражник С. Ю., Стрельников А. С., Пшеничный К. В. Изменение показателей линейно-весового роста леща Abramis brama Рыбинского водохранилища в зависимости от условий существования популяции // Вопросы рыболовства. 2008. Т. 9. № 3. С. 595-607.

- Дворянкин Г. А. Первая находка красноперки Scardinius erythrophthalmus (cyprinidae, cypriniformes) в бассейне реки Онега // Вопросы ихтиологии. 2014. Т. 54. № 1. С. 118-119.

- Дгебуадзе Ю. Ю. Экологические закономерности роста рыб . М.: Наука, 2001. 279 с.

- Жаков Л. А. Ихтиоценоз оз. Воже и его использование // Гидробиология озер Воже и Лача. Л.: Наука, 1978. С. 179-195.

- Животовский Л. А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия // Журнал общей биологии. 1980. Т. 41. № 6. С. 828-836.

- Захаров А. Б. Современные изменения рыбного населения крупных рек Европейского Северо-Востока России // Российский журнал биологических инвазий. 2011. № 1. С. 23-33.

- Зверева О. С. Особенности биологии главных рек Коми АССР . Л.: Наука, 1969. 279 с.

- Зверева О. С., Кучина Е. С., Остроумов Н. А. Рыбы и рыбный промысел среднего и нижнего течений р. Печоры . М.: АН СССР, 1953. 230 с.

- Изюмов Ю. Г. Популяционная структура леща Abramis brama (L.) волжских водохранилищ // Биологические ресурсы водохранилищ. М.: Наука, 1984. С. 227-242.

- Интересова Е. А. Чужеродные виды рыб в бассейне Оби // Российский журнал биологических инвазий. 2016. Т. 9. № 1. С. 83-100.

- Интересова Е. А., Ростовцев А. А. Современное состояние промыслового стада леща Abramis brama (L.) средней Оби (в пределах Томской области) // Вестник рыбохозяйственной науки. 2017. Т. 4. № 3 (15). С. 12-19.

- Красная книга Республики Коми . Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2019. 768 с.

- Кудерский Л. А. Избранные труды. Исследования по ихтиологии, рыбному хозяйству и смежным дисциплинам. Акклиматизация рыб в водоемах России // Сборник научных трудов ФГБНУ ГосНИОРХ. Т. 4. Вып. 343. СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. 290 с.

- Кучина Е. С. Ихтиофауна притоков р. Усы // Рыбы бассейна реки Усы и их кормовые ресурсы. М., Л.: АН СССР, 1962. С. 176-211.

- Никольский Г. В. К истории ихтиофауны бассейна Белого моря // Зоологический журнал. 1943. Т. 22. № 1. С. 27-32.

- Никольский Г. В. Частная ихтиология . М.: Высшая школа, 1971. 472 с.

- Никольский Г. В. Экология рыб . М.: Высшая школа, 1974. 357 с.

- Никольский Г. В. Структура вида и закономерности изменчивости рыб . М.: Пищ. пром-сть, 1980. 183 с.

- Новоселов А. П. Современное состояние рыбной части сообществ в водоемах Европейского Северо-Востока России : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук. М., 2000. 50 с.

- Понкратов С. Ф., Юрин В. А. Современное состояние и промысел леща (Abramis brama Linnaeus, 1758), акклиматизированного в Братском водохранилище // Вестник рыбохозяйственной науки. 2017. Т. 4. № 1 (13). С. 41-47.

- Пономарев В. И., Юркин О. М. Новые данные по ихтиофауне бассейна реки Усы // Биологические аспекты сохранения видового разнообразия на Европейском Севере. Сыктывкар, 1996. С. 79-86. (Труды Коми научного центра УрО Российской академии наук. № 148).

- Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб . М.: Пищепромиздат, 1966. 376 с.

- Рафиков Р. Р. Фенетическое разнообразие популяций верховки обыкновенной Leucaspius delineatus (Неске1, 1843) крупных речных систем европейского северо-востока России // Вестник ИБ Коми НЦ УрО РАН (203). 2018. № 1. С. 30-33. DOI: 10.31140/'^^к№.2018.1(203).7

- Сидоров Г. П., Решетников Ю. С. Лососеобразные рыбы водоемов европейского Северо-Востока . М.: Товарищество научных изданий КМК, 2014. 346 с.

- Соловкина Л. Н. Рыбные ресурсы Коми АССР . Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1975. 168 с.

- Стерлигова О. П., Павлов В. Н., Ильмаст Н. В. и др. Экосистема Сямозера . Петрозаводск: КНЦ РАН, 2002. 119 с.

- Стерлигова О. П., Ильмаст Н. В., Милянчук Н. П. Рыбное население малых водоемов бассейна Онежского озера и перспективы их использования // Труды КарНЦ РАН. 2018. № 10. Сер. Экологические исследования. С. 96-104. DOI: 10.17076/есо911

- Чугунова М. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб . М.: АН СССР, 1959. 164 с.

- Яковлев В. Н., Изюмов Ю. Г. Морфологическая изменчивость и внутривидовая структура волжского леща // Экология водных организмов верхневолжских водохранилищ. Л.: Наука, 1982. С. 171-193.