Фибулы раннеримского времени с поселения "Городище 11-й километр" (Восточный Крым)

Автор: Язиков С.В., Свиридов А.Н., Суханов Е.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 252, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2017 г. сотрудниками отдела сохранения археологического наследия ИА РАН были проведены охранно-спасательные раскопки на поселении «Городище 11-й километр». В этой статье публикуются фибулы из поселенческих комплексов памятника. Рассматриваемые изделия относятся к нескольким группам фибул, бытовавшим в первые века нашей эры на территории Восточной Европы: раннеримские шарнирные дуговидные (тип «Авцисса»), сильно профилированные западных и причерноморских типов, лучковые подвязные, с завитком на конце приемника и с кнопкой на конце приемника. Публикуемый набор фибул датируется серединой I - второй четвертью / серединой II в. н. э.

Фибулы, римское время, восточный крым, "11-й километр"

Короткий адрес: https://sciup.org/143166121

IDR: 143166121

Текст научной статьи Фибулы раннеримского времени с поселения "Городище 11-й километр" (Восточный Крым)

Поселение «Городище 11-й километр» расположено в Восточном Крыму, в 15 км к западу от г. Керчь. Первые раскопки памятника проведены нашим отрядом Крымской новостроечной экспедиции ИА РАН в 2017 г. Работы были связаны с выполнением проекта по охранно-спасательным исследованиям памятников, попадающих в створ строительства федеральной трассы «Таврида». В 2017 г. исследована практически вся южная часть поселения площадью более 15 000 кв. м. Открыто свыше десятка объектов эпохи бронзы, 22 строительных комплекса римского времени, несколько строений хазарской эпохи, а также сооружения Нового времени. Большая часть выявленных строительных остатков принадлежала наземным однокамерным и двухкамерным постройкам римского времени, которые занимают площадь около 800 кв. м. Кроме того, на памятнике открыты и изучены несколько погребений III–IV вв., занимающих более позднюю хронологическую позицию по отношению к поселенческим материалам. В ходе раскопок на поселении «Городище 11-й километр» получена большая коллекция разнообразных индивидуальных находок (700 ед.) и массового мате- http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.252.178-194

риала (несколько десятков тысяч фрагментов керамики). Проведенные полевые исследования показали, что возникновение поселения, по-видимому, было связано с установлением на Боспоре римского влияния в I в. н. э.

Одной из наиболее важных с точки зрения хронологии категорий предметов, происходящих из культурных напластований памятника, являются металлические фибулы. Целью нашей статьи является публикация и введение в научный оборот фибул, обнаруженных в поселенческих археологических комплексах. Отметим, что фибулы из позднеантичных погребений, изученных на памятнике, здесь не рассматриваются. Материалы этих комплексов требуют отдельного анализа и публикации с их полными контекстами.

Рассматриваемые фибулы представлены несколькими распространенными на юге Восточной Европы типологическими группами металлических застежек, бытовавших в первых веках н. э.1

1) Раннеримские шарнирные дуговидные фибулы (группа 5 по А. К. Амброзу)

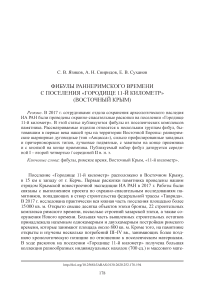

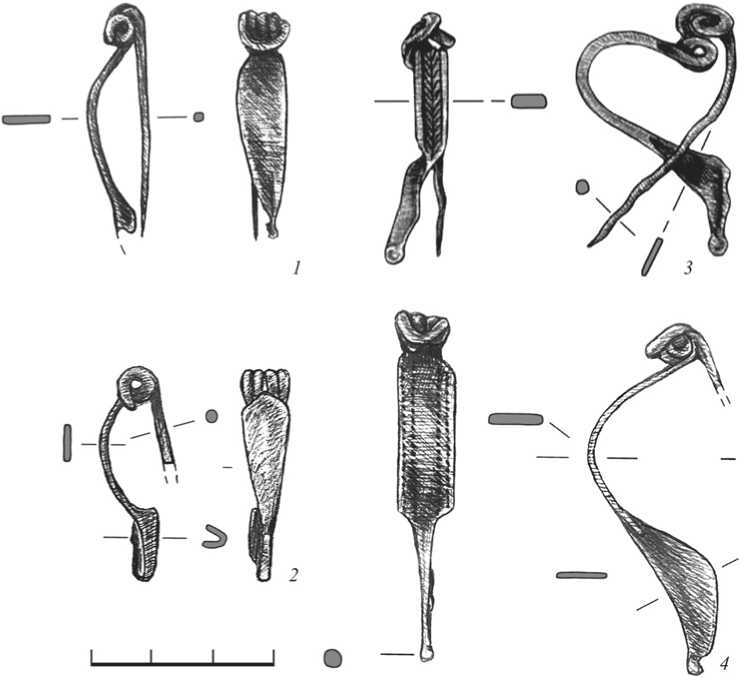

№ 2212 (рис. 1: 1 )

Контекст: культурный слой, раскоп 3, участок 1, кв. Е33, пласт 2, глубина 30 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: фрагмент шарнирной дуговидной фибулы. Спинка сужается по направлению к ножке, которая завершается округлой в сечении кнопкой. Спинка декорирована рельефным вертикальным валиком, на котором имеется два желобка. Головка и игла утрачены. Длина фрагмента фибулы 3,8 см.

Материал: бронза.

Данная фибула соответствует типу «Авцисса» ( Амброз , 1966. С. 26). Фибулы «Авцисса» относятся к одному из наиболее популярных типов раннеримских металлических застежек. Сложным является вопрос о локализации центров изготовления этих изделий. Распространена точка зрения, что они располагались в Северной Италии ( Трейстер , 1993. С. 58). Рассматриваемый тип фибул является одним из наиболее распространенных в материалах римских военных лагерей. Поэтому наличие таких изделий на памятниках, расположенных на территории провинций Римской империи, иногда истолковывается как свидетельство присутствия римской армии ( Chowaniec , 2006. P. 172). Сложно сказать, насколько правомерна такая интерпретация для древностей Северного Причерноморья, где находки фибул «Авцисса» могут объясняться торговыми связями местного населения с римскими провинциями, где располагались центры их производства ( Масякин , 2011. С. 173–174; Лимберис, Марченко , 2004. С. 229–230).

Ареал фибул «Авцисса» весьма обширен. Они широко известны в Западной и Южной Европе и представлены на многих археологических памятниках территории Римской империи и областей ее влияния ( Riha , 1979. Taf. 23–26; Redžić , 2007; Lacabe, Urmeneta , 2009; Csilla , 2014; Feugère , 2015; Sedlmaye r, 2014; Buora, Facella , 2016; Petković , 2010; Chowaniec , 2006). В пределах бассейна Черного

Рис. 1. Фибулы поселения «Городище 11-й километр»

1 – тип «Авцисса»; 2 – группа «сильно профилированные западных типов»; 3 – группа «сильно профилированные причерноморских типов»

моря наиболее высокая концентрация фибул «Авцисса» наблюдается в Крыму, но отдельные находки известны на Кавказе и Нижнем Дону.

Фибулы «Авцисса» довольно разнообразны по морфологии. К числу наиболее типологически близких аналогий публикуемому изделию можно отнести застежки из святилища Гурзуфское Седло, некрополей Кобякова и Нижне-Гни-ловского городищ, Танаиса, Усть-Каменки, Пантикапея, Неаполя Скифского, Заветного ( Новиченкова , 2015. Рис. 93: 6 ; Скрипкин , 1977. Рис. 6: 22 ; Косяненко , 1987. Рис. 12; Амброз , 1969. Таб. I: 7 ; Трейстер , 1993. Рис. 3: 5 ; Кропотов , 2010. Рис. 76: 1, 3 ; Сымонович , 1963. Рис. 2: 5 ; Masyakin , 2009. Fig. 1: 1 ).

А. К. Амброз определял датировку фибул «Авцисса» первой половиной I в. н. э. (Амброз, 1966. С. 26). Современными исследователями датировка таких фибул по аналогиям из римских провинций определяется преимущественно последними десятилетиями I в. до н. э. – I в. н. э., с некоторым заходом во II в. (Трейстер, 1993. С. 58) или концом I в. до н. э. – первой половиной I в. н. э. (Feugère, 1985. P. 312–328. Pl. 123–134). Для вопроса датировки большое значение имеют прямые аналогии в погребениях поздних скифов Крыма – горизонт третьей четверти I в. н. э. (Пуздровский, 2007. С. 174. Рис. 194: 5).

2) Сильно профилированные фибулы западных типов (группа 10 по А. К. Амброзу)

№ 103 (рис. 1: 2 )

Контекст: культурный слой, раскоп 3, участок 1, кв. Д32, пласт 3, глубина 50 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: утолщенная массивная головка подтреугольной формы, бусина посередине корпуса. 10-витковая пружина. Нижняя часть дужки (под бусиной) – более узкая и подпрямоугольная в сечении. Приемник и игла утрачены. Длина сохранившейся части фибулы 5,7 см.

Материал: бронза.

Сильно профилированные фибулы западных типов весьма разнообразны как по морфологии, так и ареалу ( Амброз , 1966. С. 36). Они бытовали в дунайских провинциях Римской империи, Восточном Причерноморье и Крыму ( Riha , 1979. Taf. 9; Кропотов , 2010. С. 257). Такие фибулы характеризуются сочетанием нескольких признаков – утолщенная массивная головка, узкая ножка с концевой кнопкой, наличие бусины или гребня на середине корпуса.

Наиболее близкими аналогиями рассматриваемой фибуле являются застежки из материалов некоторых памятников Крыма (Неаполь Скифский, Усть-Альма, Заветное, Бельбек), Прибалтики, Центральной и Юго-Восточной Европы ( Да-шевская , 1991. Табл. 64: 9 ; Пуздровский , 2007. С. 176; Masyakin , 2009. Fig. 1: 4 ; Zhuravlev , 2003. Fig. 10: 11 ; Merczi , 2012. Kép. 2: 7 ; Vich , 2014. Obr. 2: 8 ; Redžić, Jovičić , 2010. T. I: 7 ; Petković , 2010. Т. XXI: 2, 3 ; Кулаков , 2014. Рис. 4).

Определение точной датировки затруднено из-за отсутствия у фибулы приемника, по форме и длине которого эти изделия дифференцируются хронологически. Если опираться на материалы Западной и Центральной Европы, то данное изделие наиболее сходно с типами Almgren 68, 69, датирующимися по европейским аналогиям в основном второй половиной I в. н. э. ( Baumgartner , 2015. P. 52; Redžić, Jovičić , 2010. P. 50). В Восточной Европе такие фибулы датируются второй четвертью I – началом II в. н. э. ( Обломский , 2010. С. 27). Большинство находок сильно профилированных фибул западных типов в Северном Причерноморье происходит с памятников Юго-Западного Крыма ( Кропотов , 2010. Рис. 74). В материалах этого региона они характерны для хронологического горизонта 40–70-х гг. I в. н. э. ( Пуздровский , 2007. С. 176).

3) Сильно профилированные фибулы причерноморских типов (группа 11 по А. К. Амброзу)

№ 479 (рис. 1: 3 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, строение 12. По керамическому материалу объект датируется концом I – серединой II в. н. э.

Морфология: дужка имеет сильный изгиб, вызванный деформацией фибулы. Спинка гладкая, пластинчатая. Дужка украшена двумя бусинами: верхняя под пружиной, нижняя примерно в средней части спинки. Приемник крупный, подтреугольный, на конце присутствует выраженная биконическая кнопка. Длина фибулы в деформированном состоянии 4 см.

Материал: бронза.

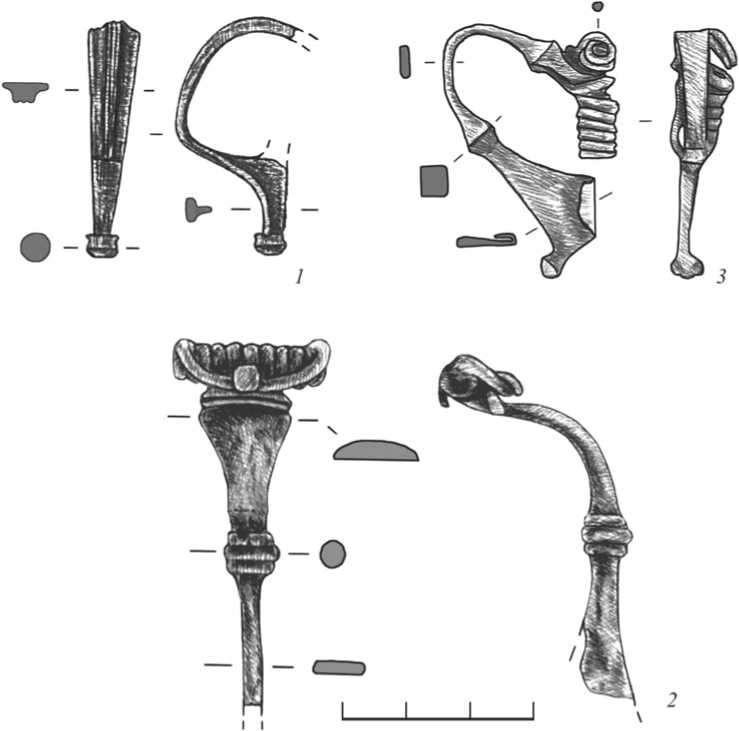

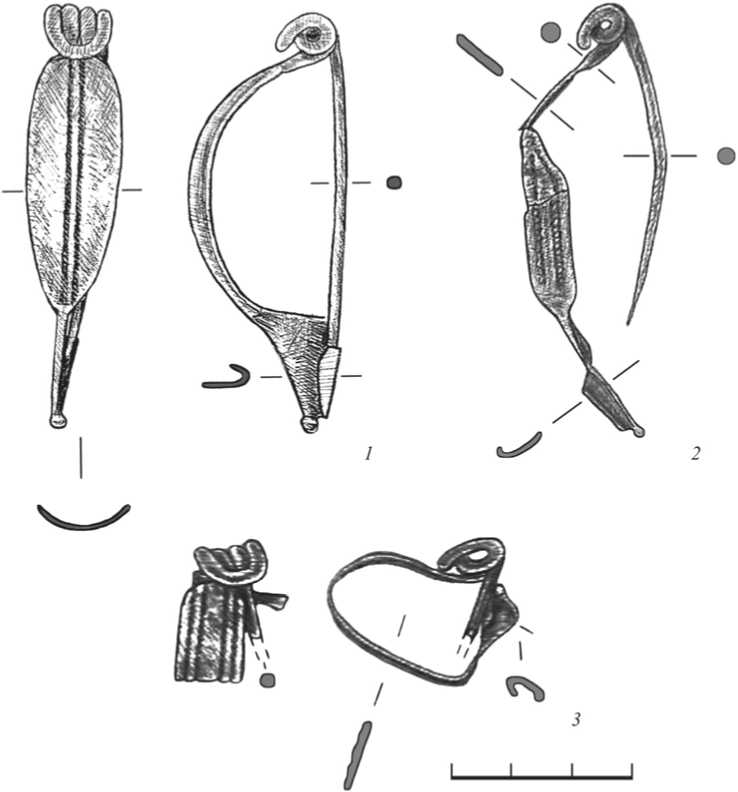

№ 314 (рис. 2: 1 )

Контекст: культурный слой, кв. Г42, пласт 2, рядом с сооружением 5. Датировка сооружения по керамическому материалу – I–II вв. н. э.

Морфология: дужка обладает изгибом в верхней части, декорирована двумя бусинами. Верхняя находится под пружиной, нижняя – примерно в средней части дужки. Участок спинки между бусинами круглый в сечении, ниже – почти ромбический. Нижняя часть спинки орнаментирована горизонтальными врезными насечками. Приемник небольшой, на краю присутствует выраженная би-коническая бусина. Пружина многовитковая с верхней тетивой. Длина фибулы 6,7 см.

Материал: бронза.

№ 240 (рис. 2: 2 )

Контекст: культурный слой, раскоп 3, участок 1, кв. Е35, пласт 3, глубина 50 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: дужка обладает изгибом в верхней части, декорирована двумя бусинами. Верхняя находится под пружиной, нижняя – примерно в средней части дужки. Участок спинки между бусинами – круглой в сечении формы, ниже – овально-уплощенной. На конце приемника расположена выраженная бикони-ческая бусина. Пружина многовитковая с верхней тетивой. Часть приемника и нижняя часть иглы утрачены. Длина фибулы 7,2 см.

Материал: железо.

Основными признаками данной группы фибул являются изогнутая дужка, уплощенная или проволочная спинка, две бусины на дужке, пластинчатый приемник с кнопкой на конце. В соответствии с классификацией А. К. Амброза, экземпляры № 240, 314 относятся к серии I (с бусиной на головке и крючком для тетивы), вариантам I–1 или I–2. По схеме В. В. Кропотова, они cоотносят-ся с I (дунайской) серией, главным образом по форме и размеру приемника. Необходимо отметить, что прямые аналогии рассматриваемым фибулам весьма немногочисленны. К их числу можно отнести изделия из погребальных комплексов первой половины II в. н. э. некрополя Виминациума ( Redžić , 2007. С. 26. T. IX: 74, 79 ). Близкая аналогия для фибулы № 240 известна в Та-наисе ( Амброз , 1969. Табл. IV: 1–3 ). Весьма отдаленные аналогии известны в Усть-Альме и Бруте ( Пуздровский , 2007. Рис. 203: 14 ; Габуев, Малашев , 2009. Рис. 135).

А. К. Амброз определял датировку рассматриваемых фибул второй половиной I – II в. н. э. (1966. С. 40). На основании анализа новых материалов В. В. Кропотов сузил период их бытования в основном до границ II в. ( Кропотов , 2010. С. 226–227). Не ранее рубежа I–II вв. н. э. такие фибулы датируются по материалам памятников дунайских провинций Римской империи ( Bichir , 1976. P. 91–92). В позднескифских захоронениях Крыма сильно профилированные фибулы с бусинами являются одним из хроноиндикаторов горизонта второй четверти II в. ( Пуздровский , 2007. С. 188).

Рис. 2. Фибулы поселения «Городище 11-й километр».

Группа «сильно профилированные причерноморских типов»

1 – № 314; 2 – № 240

Атрибуция третьей фибулы из этой группы (№ 479; рис. 1: 3 ) вызывает определенные вопросы. Из-за ее деформации можно ориентироваться лишь на форму приемника, кнопки, примерное месторасположение бусин, а также пластинча-тость спинки, т. е. на те признаки, которые являются определяющими для рассматриваемой группы в целом. По этим критериям наибольшее сходство наблюдается с застежками из могильников Усть-Альма и Битак, где они рассматриваются как индикатор второй четверти II в. ( Пуздровский , 2007. С. 186. Рис. 203: 8, 9 ).

4) Лучковые подвязные фибулы (группа 15 по А. К. Амброзу)

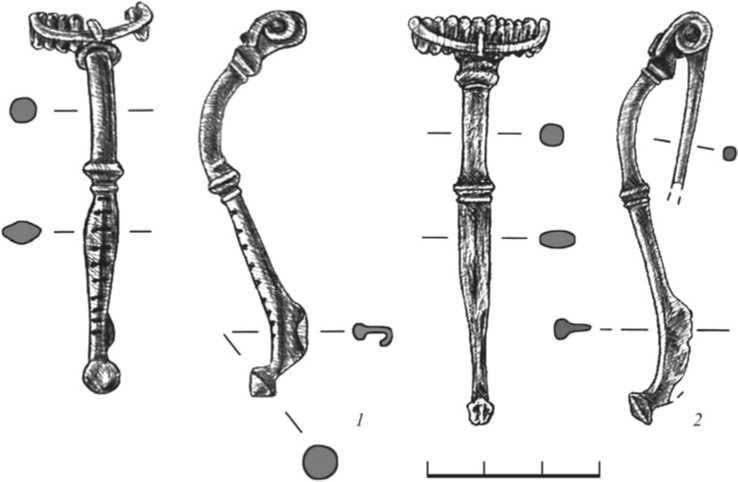

№ 6 (рис. 3: 1 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, слой перемешанного грунта из траншеи трубы, кв. Е53.

Морфология: корпус в целом оформлен в виде высокой плавно изогнутой дуги. Спинка круглая в сечении, ножка уплощенная, слегка расширенная. Конец ножки подогнут и привязан к дужке двумя «оборотами».

Приемник и нижняя часть иглы обломаны. Длина сохранившейся части фибулы 6,2 см.

Материал: бронза.

№ 14 (рис. 3: 2 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, внутреннее пространство помещения 1, глубина 30 см от уровня дневной поверхности. Помещение датируется по керамическому материалу концом I – серединой II в. н. э.

Рис. 3. Фибулы поселения «Городище 11-й километр».

Группа «лучковые подвязные»

1 - № 6; 2 - № 14; 3 - № 482; 4 - № 64

Морфология: корпус оформлен в виде высокой плавно изогнутой дуги. Спинка круглая в сечении, ножка уплощенная, слегка расширенная. Конец ножки подогнут и привязан к дужке четырьмя «оборотами». Приемник дуговидный в сечении. Длина 5,1 см.

Материал: бронза.

№ 482 (рис. 3: 3 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, кв. Г41, объект 66. Датировка по керамическому материалу в силу его невыразительности не может быть установлена.

Морфология: корпус в целом оформлен в виде высокой плавно изогнутой дуги. Спинка круглая в сечении, ножка уплощенная, слегка расширенная. Конец ножки подогнут и привязан к дужке четырьмя «оборотами». Приемник дуговидный в сечении. Нижняя часть иглы обломана. Длина фибулы 8,1 см.

Материал: бронза.

№ 64 (рис. 3: 4 )

Контекст: раскоп 1, участок 1, слой «позднего» перемешанного грунта, кв. Г58.

Морфология: корпус в целом оформлен в виде высокой плавно изогнутой дуги. Спинка круглая в сечении, ножка уплощенная, слегка расширенная. Конец ножки подогнут и привязан к дужке тремя «оборотами». Приемник угловатый в сечении. Длина фибулы 7,2 см.

Материал: бронза.

Лучковые фибулы практически неизвестны в Западной и Центральной Европе, они наиболее характерны для древностей Северного Причерноморья. Лучковые подвязные фибулы с «11-го километра» относятся к серии I (проволочные одночленные), третьему «классическому» варианту по А. К. Амброзу – с высокой мягко изогнутой дужкой, которая пοлό гο спускается к ножке. Ножка слегка расширена (относительно спинки). Такие фибулы широко распространены в Юго-Западном и Восточном Крыму, Нижнем Поднепровье, Нижнем Подонье, Прикубанье, на Кавказе, в Поволжье ( Амброз , 1966. Табл. 22: 1 ). Среди наиболее близких аналогий по форме и декору спинки можно указать на фибулы из погребальных комплексов Неаполя, Заветного, Беляуса, Нейзаца, Бельбека, Опушек, Горгиппии, Кобякова городища, святилища Гурзуфское седло ( Зайцев , 2003. Рис. 118; Богданова , 1989. Табл. IX: 1, 2 ; Дашев-ская , 1991. Табл. 64: 11 ; Стоянова , 2011. Рис. 1: 1 ; Косяненко , 1987. Рис. 5: 1–3, 5, 6, 8, 10, 13–16 ; 6: 2–4, 6 ; Амброз , 1969. Табл. III: 2 ; Трейстер , 1982. Рис. 2: 6–8 ; Храпунов , 2007. Рис. 2: 2 ; Журавлев, Фирсов , 2007. Рис. 5: 4 , 9. 7 ; Нови-ченкова , 2015. Рис. 97: 1–6 ).

Что касается хронологии таких фибул, А. К. Амброз определял время их бытования II в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 49). По материалам Поволжья А. С. Скрипкин опустил верхнюю границу до середины II в. ( Скрипкин , 1977. С. 107). Для уточнения датировки большое значение имеют аналогии в материалах могильников поздних скифов Крыма, где такие фибулы наиболее характерны для хронологического горизонта второй четверти II века ( Пуздровский , 2007. С. 188. Рис. 199: 7–13 ).

5) Фибулы с завитком на конце приемника (группа 13 по А. К. Амброзу)

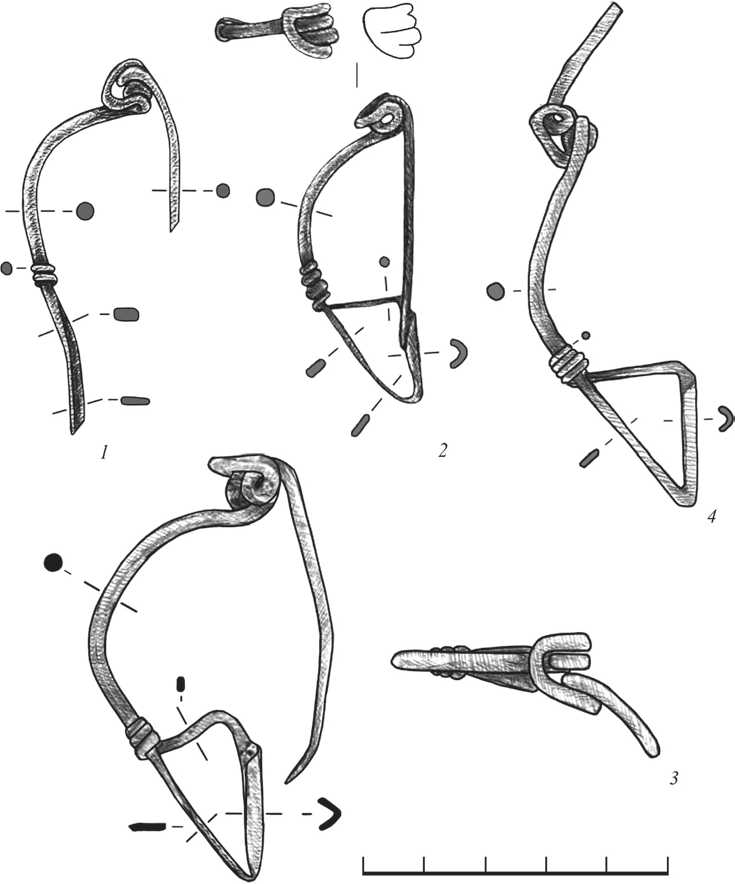

№ 504 (рис. 4: 1 )3

Контекст: раскоп 3, участок 1, культурный слой, кв. Д45, пласт 4, глубина 70 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: фибула с плавно изогнутым корпусом, пластинчатой спинкой, которая постепенно сужается к ножке. Часть ножки и приемника утрачены. Игла округлая в сечении. Длина фрагмента фибулы 3,8 см.

Материал: бронза.

№ 517 (рис. 4: 2 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, кв. Г38, пласт 3, глубина 60 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: фибула с плавно изогнутым корпусом, пластинчатой подтреугольной в плане спинкой, которая постепенно сужается к ножке. На конце ножки присутствует S-видный завиток. Приемник и нижняя часть иглы обломаны. Игла округлая в сечении. Длина фибулы 3,4 см.

Материал: бронза.

Данная группа фибул весьма разнообразна по морфологическим признакам и обладает протяженным хронологическим интервалом бытования. Подобные фибулы неизвестны в материалах памятников Западной и Центральной Европы ( Амброз , 1966. С. 46). В соответствии с классификацией А. К. Амброза, фибула № 517 соотносится с вариантом 2 – маленькие, с S-видным завитком на конце приемника. У фибулы № 504 нижний край приемника обломан, но, учитывая общее морфологическое сходство, правомерно полагать ее соответствие этому же варианту.

В первые века н. э. основной ареал фибул с завитком на конце приемника включал территорию Крыма, Прикубанья, Нижнего Поволжья (Там же). Прямые аналогии рассматриваемым изделиям происходят из материалов Нейзаца, Неаполя Скифского, Брута, Горгиппии, Гурзуфского седла ( Храпунов, Стоянова , 2016. Рис. 4: 6 ; 7: 6 ; 9: 2 ; Сымонович , 1963. С. 141; Габуев, Малашев , 2009. Рис. 134: 2 ; Трейстер , 1982. Рис. 4: 11–13 ). А. К. Амброз определял датировку таких фибул второй половиной I – началом II в. н. э. ( Амброз , 1966. С. 46). В. В. Кропотов отметил, что находки таких фибул в комплексах первой половины I в. н. э. неизвестны и определил период их бытования второй половиной I – II в. н. э. ( Кропотов , 2010. С. 183). Некоторые наблюдения о хронологии этих фибул, на основании обобщающего анализа материалов позднескифских некрополей Крыма, сделаны А. Е. Пуздровским. В соответствии с ними, фибулы с «11-го километра» соответствуют хронологической фазе первой четверти II в. ( Пуздровский , 2007. С. 185. Рис. 202: 19, 20 ). От наиболее ранних фибул с завитком (вторая половина I в.) их отличает форма спинки и размер в целом, от наиболее поздних – отсутствие орнамента на спинке (Там же. Рис. 202:

Рис. 4. Фибулы поселения «Городище 11-й километр»

1, 2 – группа «с завитком на конце приемника»; 3, 4 – группа «с кнопкой на конце приемника»

23–25 ). В погребениях поздних скифов Крыма такие фибулы неизвестны позже середины II в.

6) Фибулы с кнопкой на конце приемника (группа 12 по А. К. Амброзу)

№ 197 (рис. 4: 3 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, культурный слой, кв. Е30, пласт 3, глубина 60 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: фибула с деформированной профилировкой, плоской пластинчатой спинкой. Спинка декорирована гравированным орнаментом в виде «елочки». Приемник подтреугольной формы. На конце приемника выраженная округлая кнопка. Длина фибулы в деформированном состоянии 4 см.

Материал: бронза.

№ 502 (рис. 4: 4 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, под южной частью вымостки сооружения 8, датируемого по керамическому материалу I–II вв.

Морфология: плавно изогнутый корпус, плоская и широкая «подпрямоугольная» спинка, которая резко переходит в ножку. На спинке присутствует орнамент, представляющий собой четыре ряда вертикальных линий, состоящих из прерывистых округлых углублений: две линии у левого края спинки, две линии у правого края спинки. Приемник подтреугольный, частично обломан, на нижнем крае присутствует небольшая слабовыраженная округлая кнопка. Короткая 4-витковая пружина с верхней тетивой. Игла обломана. Длина фибулы 5,6 см.

Материал: бронза.

№ 192 (рис. 5: 1 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, культурный слой, кв. Е32, пласт 3, глубина 60 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: плавно изогнутый корпус, плоская и широкая «подовальная» спинка, обладающая вертикальным «веревочным» орнаментом. Короткая 4-вит-ковая пружина с верхней тетивой. Приемник подтреугольной формы, на нижнем его крае присутствует небольшая округлая кнопка. Длина фибулы 7 см.

Материал: бронза.

№ 227 (рис. 5: 2 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, культурный слой, кв. Е31, пласт 1, глубина 15 см от уровня дневной поверхности.

Морфология: фибула обладает пластинчатой спинкой, степень изгиба которой проследить не представляется возможным в силу ее значительной деформации. Спинка декорирована двумя вертикальными рядами из прерывистых рельефных крапинок. На конце приемника присутствует небольшая слабовыра-женная округлая кнопка. Короткая 4-витковая пружина с верхней тетивой. Длина фрагмента фибулы 7 см.

Материал: бронза.

№ 320 (рис. 5: 3 )

Контекст: раскоп 3, участок 1, слой перемешанного грунта, кв. Г47.

Морфология: фибула сильно деформирована. Обладает плоской пластинчатой спинкой. Декор почти аналогичен прослеженному на изделии № 502. Короткая 4-витковая пружина с верхней тетивой. Длина фибулы в деформированном состоянии 3 см.

Материал: бронза.

Данная группа фибул была распространена в Крыму, Нижнем Поднепро-вье, Прикубанье. Изредка встречаются в Поволжье и на Кавказе ( Амброз , 1966. С. 43).

Фибулы № 192, 227, 320, 502 относятся к варианту 3 по А. К. Амброзу – крупные с едва намеченной кнопкой, или варианту 2 по В. В. Кропотову. На памятниках юга Восточной Европы известны близкие параллели таким изделиям. В материалах некрополя Кобякова городища прослежены изделия, сходные по декору с № 227, 502, 320 (Там же. Рис. 3: 8, 9 ). Подобные фибулы с плоской плавно изогнутой орнаментированной спинкой известны в Поволжье, небольшие

Рис. 5. Фибулы поселения «Городище 11-й километр».

1–3 – группа «с кнопкой на конце приемника»

различия прослеживаются в орнаментации ( Скрипкин , 1977. Рис. 6: 20, 21 ). Аналоги без орнамента на спинке обнаружены в Нейзаце ( Храпунов, Стоянова , 2016. Рис. 14: 4 ). В Неаполе известна фибула, аналогичная № 502 ( Сымонович , 1963. Рис. 1: 12 ). Отличие лишь в том, что орнамент состоит не из четырех, а из трех вертикальных линий. Близкие аналогии фибулам № 227, 502, 320 известны в захоронениях поздних скифов Крыма ( Пуздровский , 2007. Рис. 202: 7–13 ). Для фибулы № 192 известна представительная серия очень близких аналогий из некрополей нижнедонских городищ – Нижне-Гниловского и Кобякова ( Косяненко , 1987. Рис. 4: 5, 6, 8, 10, 11 ; Кропотов , 2010. Рис. 61: 5 ).

Фибула № 197 относится к типу 3 по Амброзу и варианту 1 по Кропотову. Она отличается более мелкими размерами. Прямые аналогии ей обнаружены в некрополях Кобякова и Нижне-Гниловского городищ, Танаисе ( Косяненко , 1987. Рис. 3: 4 ; Кропотов , 2010. Рис. 59: 1 ; Амброз , 1969. Табл. VI: 3 ).

Хронологические рамки бытования фибул рассматриваемой группы А. К. Амброз определял I–III вв. По В. В. Кропотову, фибула № 197 (более мелкая) характерна для второй половины I – начала II в. н. э., а № 192, 227, 320, 502 – для II в. ( Кропотов , 2010. С. 213). В позднескифских могильниках Крыма фибулы рассматриваемой группы появляются в последней четверти I в., а наибольшее распространение получают во второй четверти II в. ( Пуздровский , 2007. С. 188. Рис. 202: 7–13 ).

По пересечению циклов бытования рассмотренных в этой статье фибул датировка культурных напластований на памятнике может быть определена серединой I – II в. н. э. Если ориентироваться на хронологическую систему некрополей поздних скифов Крыма, то дата римских напластований на «Городище 11-й километр» может определяться интервалом – третья четверть I – вторая четверть II в. н. э.

Список литературы Фибулы раннеримского времени с поселения "Городище 11-й километр" (Восточный Крым)

- Амброз А. К., 1966. Фибулы юга европейской части СССР. II в. до н. э. -IV в. н. э. М.: Наука. 141 с. (САИ; вып. Д1-30.)

- Амброз А. К., 1969. Фибулы из раскопок Танаиса//Античные древности Подонья-Приазовья. М.: Наука. С. 248-272.

- Богданова Н. А., 1989. Могильник первых веков нашей эры у с. Заветное//Археологические исследования на юге Восточной Европы/Отв. ред. М. П. Абрамова. М.: ГИМ. С. 17-70. (Труды ГИМ; вып. 70.)

- Габуев Т. А., Малашев В. Ю., 2009. Памятники ранних алан центральных районов Северного Кавказа. М.: ИА РАН, Таус. 468 с.

- Дашевская О. Д., 1991. Поздние скифы в Крыму. М.: Наука. 140 с. (САИ; вып. Д1-7.)

- Журавлев Д. В., Фирсов К. Б., 2007. Новые раскопки могильника Бельбек 4//Древняя Таврика/Под ред. Ю. П. Зайцева, В. И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 233-248.

- Зайцев Ю. П., 2003. Неаполь скифский (II в. до н. э. -III в. н. э.). Симферополь: Универсум. 212 с.

- Косяненко В. М., 1987. Бронзовые фибулы из некрополя Кобякова городища//СА. № 2. С. 45-62.

- Кропотов В. В., 2010. Фибулы сарматской эпохи. К.: АДЕФ-Украина. 386 с.

- Кулаков В. И., 2014. Провинциально-римские и германские фибулы I в. до. н. э. -IV в. н. э. в материальной культуре населения Янтарного берега. Калининград: Информационно-издательский сектор КИТ филиала РМАТ. 134 с.

- Лимберис Н. Ю., Марченко И. И., 2004. Римские и провинциально-римские бронзовые фибулы из Прикубанья//Материалы и исследования по археологии Кубани. Вып. 4. Краснодар: Крайбибколлектор. С. 221-241.

- Масякин В. В., 2011. Римские шарнирные дуговидные фибулы Боспора//Боспорский феномен: население, языки, контакты. СПб.: Нестор-История. С. 166-174.

- Новиченкова Н. Г., 2015. Горный Крым: II в. до н. э. -II в. н. э.: по материалам раскопок святилища у перевала Гурзуфское седло: к 30-летию со дня открытия и начала исследования памятника. Симферополь: N. Orīanda. 215 с.

- Обломский А. М., 2010. Памятники типа Марьяновки бассейна Южного Буга//Постзарубинецкие памятники на территории Украины (вторая половина I -II в. н. э.). М.: ИА РАН. C. 16-35. (РСМ; вып. 12.)

- Пуздровский А. Е., 2007. Крымская Скифия II в. до н. э. -III в. н. э: погребальные памятники. Симферополь: Бизнес-Информ. 493 с.

- Скрипкин А. С., 1977. Фибулы Нижнего Поволжья (по материалам САрматских погребений)//СА. № 2. С. 100-120.

- Стоянова А. А., 2011. Аксессуары женского костюма II -первой половины III вв. н. э. из могильника Нейзац//Исследования могильника Нейзац: сб. науч. ст./Под ред. И. Н. Храпунова. Симферополь: Доля. С. 115-151.

- Сымонович Э. А., 1963. Фибулы Неаполя скифского//СА. № 4. С. 139-151.

- Трейстер М. Ю., 1982. Фибулы из Горгиппии//Горгиппия (Материалы Анапской археологической экспедиции). Т. 2/Под ред. И. Т. Кругликовой. Краснодар: Краснодарское кн. изд-во. C. 150-166.

- Трейстер М. Ю., 1993. Римляне в Пантикапее//ВДИ. № 2. С. 50-74.

- Храпунов И. Н., 2007. Погребение воина II в. н. э. из могильника Опушки//Древняя Таврика/Под ред. Ю. П. Зайцева, В. И. Мордвинцевой. Симферополь: Универсум. С. 115-124.

- Храпунов И. Н., Стоянова А. А., 2016. Первые погребения в могильнике Нейзац//История и археология Крыма. № III. С. 200-234.

- Baumgartner C., 2015. Die kräftig profilierte Fibel mit Stützplatte (Almgren 67 -70/73)//Netzwerk Geschichte Österreich. Verein für Archäologie, Sondengänger und Heimatforscher. Jahrgang 4. Kirchham. S. 49-55.

- Bichir G., 1976. The archaeology and history of the Carpi from the second to the fourth century AD. Oxford: British Archaeological Reports. 2 vols. (BAR Supplementary Series; № 16.)

- Buora M., Facella A., 2016. Tre note su fibule romane in Italia//Instrumentum. № 44. P. 8-13.

- Chowaniec R., 2006. Avcissa Type brooches found in Poland//Fontes Historiae. Studia in Honorem Demetri Protase. Cluj-Napoca: Biblioteca Muzeului Bistrita. P. 171-182.

- Csilla S., 2014. Kora császárkori fi bulák a Wosinsky Mór Megyei Múzeum gyűjteményéből//A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve. XXXVI. Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum. S. 159-221.

- Feugère M., 1985. Les fibules en Gaule méridionale: de la conquête à la fin du Ve s. ap. J.-C. Paris: Éditions du centre national de la recherche scientifique. 505 p. (Revue archéologique de Narbonnaise; supplement 12.)

- Feugère M., 2015. L’arc ajouré des fibules d’Alésia, d’Aucissa et de Bagendon: liens typologiques et culturels//Abécédaire pour un archéologue lyonnais. Mélanges offerts à Armand Desbat. Autun: Editions Mergoil. P. 65-71.

- Lacabe R. E., Urmneta M. U., 2009. Una fíbula tipo Aucissa con sello procedente de Pompelo-Pamplona//Limes XX: XX Congreso Internacional de Estudios sobre la Frontera Romana = XX International Congress of Roman Frontier Studies (León). Vol. 3/Eds: A. Morillo, N. Hanel, E. Martin. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. P. 457-464. (Anejos de Gladius; 13.)

- Masyakin V., 2009. Roman Fibulae and Parts of a Belt-set from the Zavetnoe Necropolis//Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 15. Iss. 3-4. P. 261-286.

- Merczi M., 2012. A Budaörs-Kamaraerdei dűlőben feltárt római vicus fibulái//Római vicus Budaörsön/Ed. K. Ottományi. Budapest. P. 473-528.

- Petković S., 2010. Rimske fibule u Srbiji od I do V veka n. e. Beograd: Arheloski Institut. 530 S.

- Redžić S., 2007. Nalazi rimskih fibula na nekropolama viminacijuma. Beograd: Arheloski Institut. 89 s.

- Redžić S., Jovičić M., 2010. Unpublished Finds of Roman Fibulas from the Territory of Viminacium//Arheologija i prirodne nauke. № 6. S. 49-60.

- Riha E., 1979. Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. Augst: Amt fur Museen und Archäologie des Kantons Basel-Landschaft. 222 S. (Forschungen in Augst; 3.)

- Sedlmayer H., 2014. Le fibule del tipo Aucissa. Componente tipica dell'abbigliamento femminile in un ambito di scarsa romanizzazione//Quaderni Friulani di Archeologia. XXIV. P. 19-31.

- Vich D., 2014. Spony z doby římské ze severní části Boskovické brázdy//Archeologické rozhledy. LXVI. S. 704-730.

- Zhuravlev D. V., 2003. New Data on Details of Roman Military Equipment and Horse’s Harness from Chersonesos and its Environs//Ancient Civilizations from Scythia to Siberia. Vol. 9. Iss. 1-2. P. 87-115.