Фигуры из бивня мамонта и знаково-символический контекст палеолитического жилища на стоянке Коврижка IV в низовье Витима

Автор: Тетенькин А.В., Жмур О.В., Демонтерова Е.И., Канева Е.В., Сальная Н.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

Одним из главных открытий последних лет на р. Витим (Байкало-Патомское нагорье) стал комплекс палеолитического жилища в 6-м культурном горизонте стоянки Коврижка IV В нем обнаружены различные свидетельства знаково-символической деятельности, в т. ч. две фигуры из бивня мамонта, в разной степени обладающие признаками антропоморфных статуэток. Их описание дано в контексте изучения культурных остатков, отнесенных к экстраутилитарной сфере (повторяющиеся парные выкладки валуна и плиты, охра в слое, на орудиях и статуэтке, свидетельства манипуляций с центральным очагом в жилище). На одной фигуре выделяется обращенный вниз уголок (венерин треугольник?), допускающий ее интерпретацию как женской статуэтки. Стилистически она напоминает антропоморфные статуэтки неолита -бронзового века Прибайкалья. Фигурка залегала «головкой» на восток, последняя окрашена охрой. Вторая поделка из бивня мамонта имеет контур лишь в общих чертах антропоморфный. Следов гравировки на ней нет. В «изголовье» фигурки находилось скопление кусочков охры. Радиоуглеродный возраст жилища ок. 15,7 тыс. лет. Поделки из бивня мамонта вместе с найденным в 4-м культурном горизонте Коврижки IV обломком графитовой подвески открывают в палеолите Байкало-Патомского нагорья и бассейна Витима сферу искусства. Наиболее выразительная фигура является на сегодня единственной позднепалеолитической антропоморфной статуэткой на территории Северо-Восточной Сибири.

Поздний палеолит, жилище, антропоморфная статуэтка, палеолитическое искусство, знаково-символическая деятельность, коврижка iv

Короткий адрес: https://sciup.org/145145903

IDR: 145145903 | УДК: 903.27 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.003-012

Текст научной статьи Фигуры из бивня мамонта и знаково-символический контекст палеолитического жилища на стоянке Коврижка IV в низовье Витима

Темы палеолитических жилищ, искусства и символического поведения составляют «классику» российского палеолитоведения, которое благодаря этим направлениям еще в 1920–1950-х гг. выдвинуло сь на лидирующие мировые позиции [Trigger, 1990, р. 223; Лебедев, 1992, с. 429]. В позднем палеолите Средней, Восточной Сибири и Дальнего Востока знаковыми стали исследования жилищ и предметов искусства Мальты и Бурети в Прибайкалье, жилищ на стоянках Студеное-1, -2, Усть-Менза-1, -2, Косая Шивера-1, -2, Сухотино-4 в Забайкалье, на стоянках Уй II, Лиственка на Енисее, Ушки I–V на Камчатке, Огоньки-5 на Сахалине [Герасимов, 1935; Окладников, 1941; Константинов М.В., 1994, с. 71–99; Константинов А.В., 2001, с. 20–147; Васильев, 1996, с. 120–121; Палеолит Енисея..., 2005, с. 114–117; Диков, 1993, с. 10–32; Василевский, 2008, с. 104–113]. В жилищных комплексах часто присутствуют неутилитарные вещественные остатки, принадлежащие символической сфере, в т.ч. предметы искусства. Жилище, игравшее важнейшую роль в жизни людей, несомненно, имело символическую организацию. Всякое открытие в области палеолитической «классики» (жилище – искусство – символизм) высокозначимо. Важнейшее значение новый материал имеет и в региональном контексте археологии севера Байкальской Сибири. В данной работе предложен неутилитарный, идеологический сюжет палеолитического жилищного комплекса, обнаруженного в 6-м культурном горизонте стоянки Коврижка IV [Тетенькин,

2016; Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017]. Рассматриваются две фигурки из бивня мамонта, имеющие признаки антропоморфных статуэток и контекст их залегания, содержащий, по нашей оценке, свидетельства знаково-символической деятельности.

Общие сведения

Стоянка Коврижка IV входит в группу местонахождений Коврижка I–V, открытых и изучаемых А.В. Тетенькиным с 1995 г., находится в центральной части Байкало-Патомского нагорья (Восточная Сибирь), на нижнем Витиме, в 3 км (ниже по течению) от устья левого притока р. Мамакан, в 15 км от районного центра г. Бодайбо (57o48’ с.ш., 113o56’ в.д.). Стоянка расположена на 11-метровой правобережной террасе. Выделено более 15 уровней залегания культурных остатков. Самый информативный культурный горизонт 6 находится в аллювиальных отложениях на глубине 0,75–1,10 м от дневной поверхности. В 2012–2015 гг. в нем раскопаны остатки жилища. Мощность культуровмещающего слоя темно-серого алеврита не превышает 2 см. Культурные о статки находились in situ . Центр комплекса разбит блоком отседания, опустившим свой фрагмент культурного слоя на глубину до 9 см. Для 6-го горизонта получено шесть радиоуглеродных дат. Из них наиболее валидными являются три, определенные АMS-методом по образцам угля и кости, – в интервале ок. 15,7–15,5 тыс. л.н. [Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017].

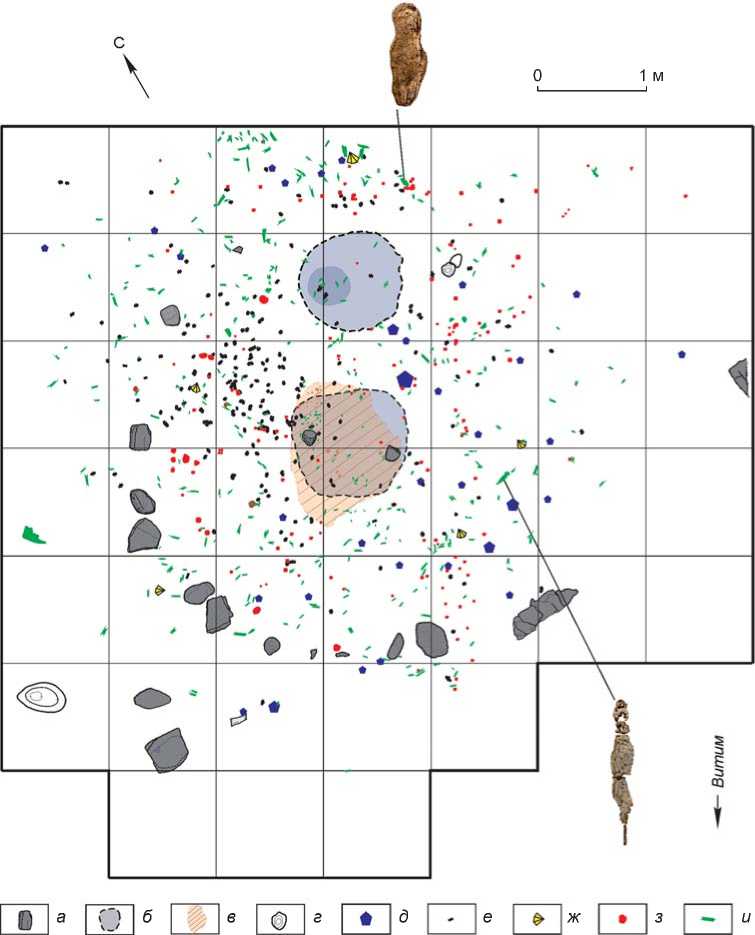

Остатки жилища представлены: 1) дугой из 13 камней, занимающей половину внешнего контура диаметром ок. 4,2 м; 2) двумя кострищами – в центре и привходовой зоне, в створе между последней плиткой каменной выкладки и двумя продавленными ямками; 3) культурными о статками в пределах окружности, обозначенной каменной выкладкой, и во внешних привходовой и задней, тыловой зонах (рис. 1, 2). В составе дуги обнаружены три пары камней, в которых один (левый) – окатанный гранитный валун, другой (правый) – гнейсовая плита (см. рис. 1, а–в). Еще одна такая пара залегала менее чем в 1 м к западу от каменной выкладки. Во всех четырех случаях валун и плита находились под углом друг к другу. Пары в составе дуги углом обращены к очагу в центре. Крупные одиночные камни чередуются в последовательности «валун – плита». Валунчик и плитка залегали на противоположных (соответственно левом и правом) краях кострища в центре жилища (см. рис. 1, г1). C валунчика сбит скол, ко- торым пользовались как орудием. Об этом можно судить по амортизационной ретуши на краю скола. Кострище было перекрыто песком, включавшим в себя черную минеральную массу. Валунчик и плитка находились поверх него. Разрез кострища показал два углистых черных слойка, разделенных песчаной прослойкой (см. рис. 1, г2). Второе кострище, в 0,8 м от первого, было более мощным, в центре горения имело прокал до 6 см (см. рис. 1, д).

Культурные остатки (9 918 ед.) включают продукты каменного производства (9 235 ед.), целые и битые галечки и плитки, фрагменты костей, кусочки охры, графитита и черной минеральной массы. Изделий 33 экз. Большая часть орудий обнаружена в юго-юговосточной части жилища: два скребла, три скребка, орудие с шипом, нож, семь резцевидно-долотовидных изделий из кварца, три галечных скола с амортизационной ретушью. Абсолютное большинство сегментированных и целых микропластин найдено в северо-западном секторе (см. рис. 2) [Там же].

Рис. 1. Остатки жилища.

а–в – пары камней (валун и плита); г, г1 – кострище в центре жилища, г2 – его разрез; д – кострище в привходовой зоне.

Рис. 2. План-схема жилища.

а – валун, плита; б – кострище; в – наброска на кострище; г – ямка; д – орудие; е – микропластина; ж – нуклеус; з – пятно охры, кусок гематита; и – фрагмент кости.

Методы исследования

Раскопки 6-го культурного горизонта Коврижки IV проводились с применением сложившегося в археологии нижнего Витима комплекса археологических и естественно-научных методов [Инешин, Тетенькин, 2010, с. 71–92], включая радиоуглеродное датирование, палеонтологические и антракологические (палеоботанические) определения [Тетенькин, Анри, Клементьев, 2017; Анри и др., 2018]. При изучении знаково-символических компонентов комплекса, о ко- торых пойдет речь ниже, использовались геохимический (порошковый дифракционный) анализ для выявления гематита и охры, палеомагнитный – для установления характера нагрева камней на кострище, рентгенофлуоресцентный – для определения химического состава вещества из наброски на кострище. В процессе расчистки фигур из бивня мамонта и последующих этапов их обработки и реставрации применялись органолептические методы исследования, визуально-оптический контроль и микроскопия фрагментов бивневого материала.

Изделия из бивня

В 0,8 м к юго-востоку от края центрального кострища залегала первая бивневая поделка с признаками антропоморфной скульптуры (см. рис. 1, 2). Она была ориентирована «головкой» на восток. В положении на слое «головка» вместе с «шеей и плечами» залегала на 3 мм ниже, отделяясь в виде ступеньки от «грудного отдела». Тем не менее фигурка воспринималась как единое целое (рис. 3, 3, 4). Ее нижний край залегал

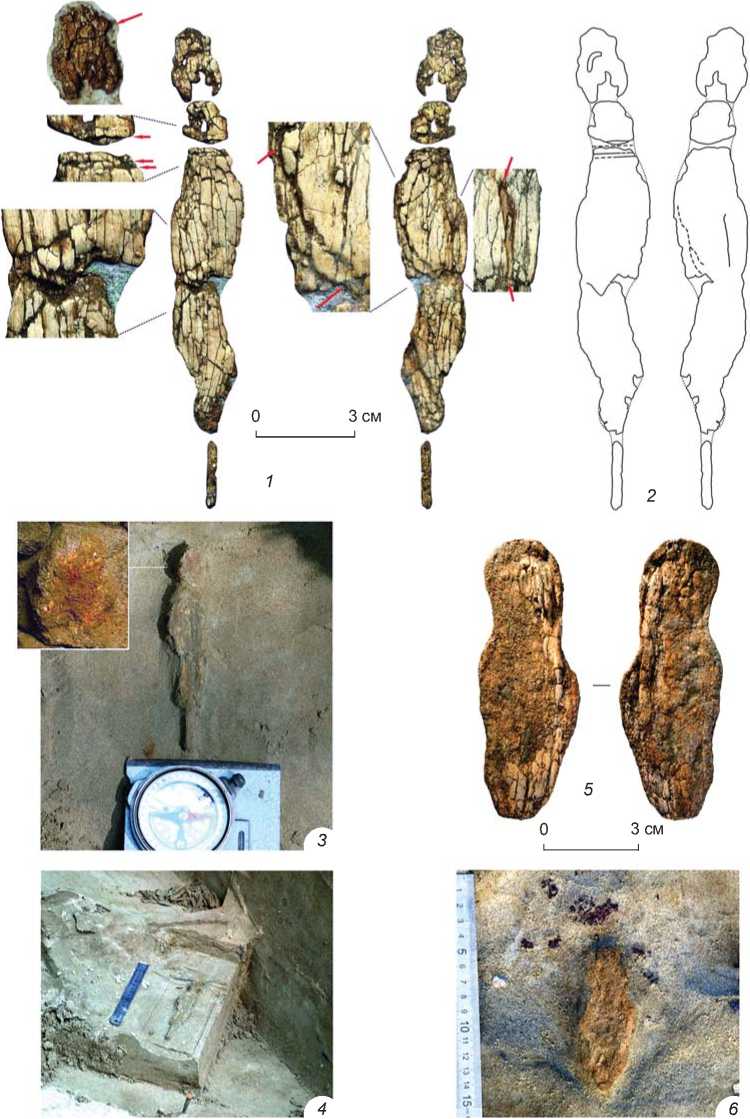

Рис. 3. Антропоморфные фигуры из бивня мамонта.

1–4 – первая фигура: 1 – общий вид и детали, 2 – схема, 3, 4 – положение на слое; 5, 6 – вторая фигура: общий вид

и положение на слое.

на 7 мм ниже верхнего. На «головке» было пятно охры. Впоследствии, в процессе лабораторной расчистки фигурка распалась на отдельные фрагменты: «головка», «шея и плечи», «туловище и ноги», «стерженек». Вторая бивневая поделка (рис. 3, 5 ) найдена на периферии кострища в привходовой зоне (см. рис. 1, 2). Возле «головки», обращенной на юго-юго-восток, выявлено скопление крупных частиц гематита, единственное такого рода в 6-м культурном горизонте (рис. 3, 6 ). Обе находки практически плоские, толщиной до 5 мм.

По мнению В.В. Питулько (ИИМК РАН) и Е.Ю. Павловой (Арктический и антарктический НИИ, Санкт-Петербург), обе поделки изготовлены из бивня мамонта. Эти выводы соответствуют выявленным в процессе реставрации структурным особенностям, идентификационным признакам и характеру повреждений материала (рис. 4) [Goffer, 2007, p. 379–386, 405–432; Locke, 2013, p. 99–123].

Обе фигуры отреставрированы О.В. Жмур. Уже в момент обнаружения, при первичном осмотре сохранность материала оценивалась как неудовлетворительная, и в обоих случаях находки снимались со слоя укрепленными монолитами, дальнейшая расчистка которых проводилась в лабораторных условиях. В процессе реставрационных работ мы столкнулись с очень высокой степенью разрушения бивня, на отдельных участках – вплоть до порошкообразного состояния. К сожалению, такая сохранность материала практически исключает возможность проведения полноценного трасологического исследования предметов. Из-за столь значительных повреждений с начальных этапов расчистки применялись промежуточные консолидирующие пропитки, временные дублирующие проклейки и эластичные фиксирующие формы. Но даже при таком осторожном подходе некоторые мельчайшие фрагменты (в частности, на краях «головы» и в области «глаза» первой фигуры) не удалось сохранить. На завершающих этапах работы наиболее разрушенные, тонкие и хрупкие участки поделок были продублированы чайной бумагой. Это позволило обеспечить целост- ность форм, избежать постоянной фиксации на жестких подложках и сохранить доступными для осмотра и изучения все поверхности предметов. Для получения максимально возможного объема информации реставрационные работы сопровождались очень подробной фотофиксацией и сканированием.

Первая фигурка имеет длину ок. 15 см (см. рис. 3, 1, 2 ). «Головка» в дошедшем до нас виде размерами 1,8 × 1,5 см, субовальной формы, нижний ее участок утрачен. На плоскости, обращенной вниз в положении на слое, выявлена выгнутая вверх дугообразная выемка шириной ок. 1,5 мм с достаточно четкими краями, приподнятая в правой части. На правом краю «головки» к моменту реставрации сохранилась небольшая выемка – возможно, часть второй дуги. Фрагмент «туловище и ноги» имеет длину 8,8 см, максимальную ширину 2,4 см. От верхнего края вниз он слегка расширяется, сужаясь к средней части, больше справа, где край, по-видимому, несколько разрушен. Ширина фигуры в этой части не менее 1,5 см. В районе сужения выделяется обращенный вниз углубленный уголок с плавно сходящимися от краев фигуры границами. Далее фигура изгибается вправо и затем влево. Верхний край фрагмента «туловище» ровный, почти прямой. На расстоянии 1,5 мм от этого края просматривается параллельная ему прямая линия, а на 1,5 мм ниже еще одна. В основании «плечевого» фрагмента частично сохранилась аналогичная линия. На возможную их искусственность указывает метрический повтор и отчетливое несовпадение с направлениями трещин на остальной части бивневой фигуры. На плоскости, обращенной вверх при обнаружении поделки, выделяются две линии, идущие параллельно краям «туловища» вниз к сужению. Они имеют неясный характер: либо, действительно, искусственной гравировки, обозначения рук, либо непреднамеренного рельефа бивневого отщепа, либо постдепозиционной деформации. Следует отметить, что правая линия более четкая и глубокая. Заканчивается поделка стерженьком длиной 2 см.

Рис. 4. Фрагменты антропоморфных фигур в процессе расчистки.

Таблица 1. Минеральный состав охры, %

|

№ п/п |

Место отбора образцов |

Гематит |

Кварц |

Мусковит |

Полевой шпат |

Гётит |

|

1 |

Пикет 44, кв. 12 |

Горизонт 2Б 72 |

28 |

– |

– |

– |

|

2 |

То же, кв.6 |

89 |

11 |

– |

– |

– |

|

3 |

То же, кв. 18, четв. 3 |

21 |

32 |

– |

47 |

– |

|

4 |

То же, кв. 13, четв. 1 |

42 |

– |

– |

– |

58 |

|

5 |

Шурф 14 |

45 |

44 |

– |

– |

11 |

|

6 |

Пикет 40, кв. 4 |

Горизонт 6 96 |

4 |

– |

– |

– |

|

7 |

Пикет 36, кв. 23 |

58 |

42 |

– |

– |

– |

|

8 |

Пикет 36, кв. 19, четв. 4 (у бивневой фигуры) |

67 |

29 |

4 |

– |

– |

Вторая фигурка имеет округлую «головку» 4,0 × 2,4 см и основную часть размером 5,7 × × 4,5 см со слабовыпуклыми краями (см. рис. 3, 3 ). Следов гравировки на ней нет. Сохранность этой поделки хуже, чем предыдущей.

Обсуждение

На площади жилища и в привходовой зоне отмечены пятна охры, частицы гематита и общий бледно-розовый окрас пола. Микропятна охры зафиксированы на скребле. Один скребок почти полностью окрашен охрой, за исключением негативов ретуши рабочего края. Пятна охры были на «головке» (на плоскости, обращенной вверх при обнаружении поделки) и средней части (на противоположной плоскости) первой фигуры, скопление гематита – «в изголовье» второй. Допуская ути- литарное использование охры в качестве красителя в каком-то случае, мы рассматриваем как основную,

в определенной мере традиционную для археологии верхнего палеолита версию о символическом ее значении, в частности, в контексте залегания фигур из бивня. Исследования культурного горизонта 2Б (радиоуглеродный возраст ок. 15,3 тыс. лет) Коврижки IV, проводившиеся в 2016 г., дали представления об окрашивании охрой обитаемой площадки в самом начале поселения. С большой долей вероятности это может быть экстраполировано на жилищный комплекс культурного горизонта 6.

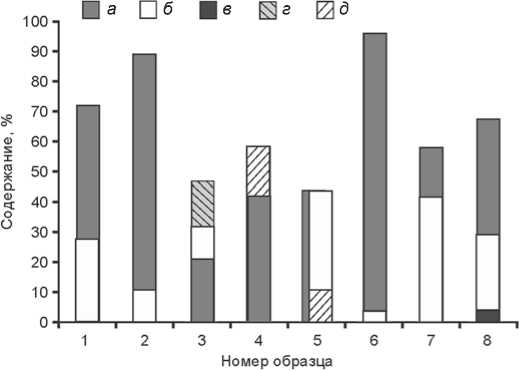

Результаты порошкового дифракционного анализа* образцов охры из горизонтов 2Б и 6 показали наличие гематита (α-Fe2O3) (табл. 1, рис. 5). Только

Рис. 5. Результаты порошкового дифракционного анализа охры. а – гематит; б – кварц; в – мусковит; г – полевой шпат; д – гётит.

несколько проб содержали еще и гётит (α-FeOOH). Почти во всех образцах кроме минералов железа со- путствующим является кварц, что позволяет предполагать добычу охры из железистых кварцитов. Мусковит и полевой шпат встречены в единичных случаях, их наличие связано с контаминацией при отборе проб. Таким образом, можно сделать вывод о том, что охра на стоянке Коврижка IV представлена природным комплексом минералов.

пакет программных средств DIFFRACplus. Минеральные фазы в образцах были идентифицированы с помощью базы данных порошковой дифрактометрии PDF-2 (ICDD, с применением программного обеспечения EVA . Количественное соотношение фаз образца определялось в программе TOPAS 4 .

Таблица 2. Результаты рентгенофлуоресцентного анализа

|

Образец |

Содержание петрогенных элементов, мас. % |

|||||||||||

|

С |

Na 2 O |

MgO |

Al 2 O 3 |

SiO 2 |

P 2 O 5 |

S (общ.) |

K 2 O |

CaO |

TiO 2 |

MnO |

Fe 2 O 3 |

|

|

IV-2016(2Б) |

5,82 |

1,63 |

1,8 |

9,83 |

64,7 |

0,34 |

0,02 |

0,13 |

3,84 |

0,44 |

0,45 |

11,17 |

|

IV-2014а(6) |

6,01 |

2,4 |

1,37 |

12,4 |

59,7 |

1,38 |

0,03 |

2,64 |

4,06 |

0,71 |

0,12 |

4,11 |

|

IV-2014б(6) |

6,19 |

2,53 |

1,32 |

12,4 |

62,7 |

0,84 |

0,03 |

2,65 |

3,74 |

0,71 |

0,11 |

4,02 |

Примечание. Пробы с фракцией больше 0,3 мм, очищенные от зерен полевых шпатов, кусочков угля и кварца, истирались.

Измерения проведены на волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре S8 TIGER (Bruker).

Обращает на себя внимание повторяющийся стереотип «валун + плита» (см. рис. 1, а–в ). Три такие пары составляют часть полукольца внешней обкладки жилища, одна находится на периферии за западным краем дуги. На противоположных краях очага в центре жилища выложены валунчик и плитка (см. рис. 1, г1 ). Как минимум, можно утверждать, что таким образом организованы функционально различные элементы структуры стоянки: жилище, очаг, индивидуальная рабочая зона. В этом смысле пара «окатанный валун и неокатанная плита» выглядит как культурный стереотип интериоризации пространства. Стоит отметить, что лежащая на очаге плитка находилась в зоне, где найдены все орудия, а также поделка из бивня с признаками антропоморфной женской статуэтки, окатанный валунчик – в той части, где производился отжим микропластин и, возможно, заправка лезвиями и ремонт охотничьего вооружения.

Для установления факта прогрева приуроченной к кострищу пары «валунчик и плитка» были проведены палеомагнитные исследования* по стандартной методике [Палеомагнитология, 1982, с. 69]. Результаты изучения вектора «зафиксированной» в находках естественной остаточной намагниченности позволяют предположить, что плитка подвергалась прогреву как минимум дважды. Вначале она была нагрета до температуры порядка 550–600 оС. Об этом свидетельствует высокотемпературная компонента естественной остаточной намагниченности, выделенная в интервале 250–550 оС. Ее направление (N = 5, D = 260о, I = 59о, K = 29, α95 = 14) значимо отличается от современного направления геомагнитного поля (D = 350о, I = 75о) в районе местонахождения (57о48’ с.ш., 113о56’ в.д.). Это говорит о том, что впоследствии плитка была повернута вокруг вертикальной оси примерно на 90о. Затем она, вероятно, подвергалась низкотемпературному прогреву и более не смещалась. Направление низкотемпературной компоненты (N = 5, D = 347,5о, I = 71о, K = 31, α95 = 14), выделенной в интервале 20–250 оС, совпадает (в рамках погрешностей) с современным направлением ге- омагнитного поля (D = 350о, I = 75о). Предположительно плитка была положена на тлеющий костер, перекрытый крупнозернистым песком и черным алевритом. По результатам палеомагнитных исследований валунчика однозначного вывода сделать не удалось.

Рентгенофлуоресцентный анализ образцов черного алеврита из наброски на кострище показал, что по химическому составу он идентичен веществу, найденному в виде диска (форма, несомненно, искусственная) у очага в культурном горизонте 2Б (табл. 2, рис. 6). Это хорошо слежавшийся, уплотненный терригенный тонкозернистый алевритовый материал с видимыми зернами разной по составу слюды. Отличие образца из диска по содержанию K2O обусловлено тем, что при отборе обеих проб из наброски на кострище в них попали песчинки полевых шпатов и кварца. С загрязнением связано и повышенное содержание в этих образцах Ga, Pb и Ba. Можно сделать вывод о длительной практике приноса на стоянку специфического вещества и использования его в манипуляциях с очагом. Прямых аналогий этому сюжету на позднепалеолитических памятниках Восточной Сибири нет. Стоит упомянуть о перекрытом песком кострище в 4-м культурном горизонте стоянки Усть-Кяхта-17 в Южном Забайкалье [Ташак, 2005, с. 34–35]. На его противоположных краях найдены «фаллосовидная» галька и поделка из песчаника, определенная В.И. Ташаком как фигурка с антропоморфными, женскими признаками.

Одной из самых интересных находок является первая бивневая фигура. Примечателен контекст ее залегания в слое. Фигурка обнаружена на правой (домашнехозяйственной, женской?) половине жилища, лежала «головкой» на восток. Недалеко от нее найден нож, разломанный на три части. Все фрагменты лежали рядом, поперечная кинематика слома перегибом несовместима с функцией этого орудия. Вполне вероятно, что нож был разломан намеренно. Возможно, с причиной его «порчи» связано попадание бивневой поделки в слой. Эту фигурку можно охарактеризовать как антропоморфную, с подогнутыми в коленях и развернутыми вправо ногами. Стерженек, вероятно, являлся насадом. Дуга на «головке» ассоциируется с глазом или бровью. Уголок на туловище допустимо интерпретировать как венерин треугольник, что позволяет говорить

Рис. 6 . Сравнение химического состава образцов черного алеврита из культурных горизонтов 2Б и 6. Образцы: 1 – IV-2016 (2Б); 2 – IV-2014а (6); 3 – IV-2014б (6).

об изображении женской фигуры. Поперечные борозды в районе плеч ассоциируются с подобными прочерченными деталями, трактуемыми как перевязь поверх груди, на женских статуэтках со стоянок восточного граветта на Русской равнине Костёнки 1, Межиричи, Авдеево, Елисеевичи, Хотылёво-2 [Абрамова, 1966, табл. I, 1, 4 ; Abramova, 1995, fig. 11, 2 ; 21, 3 ; 42, 1 ; 43, 3 ; 59, 1 ; 73, 2 ; 74, 4 ; Гаврилов, 2012]. В Байкальской Сибири палеолитические женские статуэтки найдены на памятниках Мальта, Буреть и Красный Яр [Абрамова, 1966, табл. VII, VIII, 1 – 7, 11 ; Abramova, 1995, fig. 101, 6 ; 102–105, 115, 1 – 3 , 5 , 6 ; Липнина, 2008]. Публикуемая фигурка стилистически отличается от мальтинско-буретинских «венер». Она почти плоская, изготовлена из тонкой бивневой пластины. В этом отношении поделка ближе к антропоморфным скульптурам позднего неолита и бронзового века Прибайкалья [Студзицкая, 1987]. Степень ее сохранности позволяет лишь указать на имеющиеся признаки женской статуэтки. По контуру в сохранившемся виде можно судить о пропорциях и позе тела весьма условно.

Абрис второй фигурки лишь в общих чертах антропоморфный и напоминает очертания мальтинских женских статуэток [Абрамова, 1966, табл. VII, 8, 14 ; Abramova, 1995, fig. 104, 3 ; 105, 5 ]. Интерпретация этой поделки не столь очевидна, как первой. Допустить версию о статуэтке или заготовке для нее легче, если признать символическую связь с фигуркой найденных рядом, буквально «в изголовье», кусочков гематита (см. рис. 3, 6 ).

Большая степень условности или абстрактности обеих фигур является основанием и для сопоставления их с подобными антропоморфными скульптурными изображениями позднепалеолитических стоянок Лиственка (слой 19) на Енисее и Шестаково (слой 6) на р. Кия (Западная Сибирь) [Палеолит Енисея…, 2005, рис. XXXI; Деревянко и др., 2000, рис. 4, 23 ].

Заключение

По нашему мнению, первая из двух найденных на стоянке Коврижка IV бивневых фигур может быть отнесена к сфере искусства и определена как антропоморфная статуэтка. Вероятный сценарий, основанный на представленных материалах, отражает символическую деятельность на разных этапах данного эпизода обитания:

– использование стереотипа парных камней в постройке жилища;

– по сыпка толченым гематитом (охрой) обитаемой зоны;

– «закрытие» очага в центре жилища – наброска приносного черного алеврита и укладка на противоположных краях валунчика и плитки;

– в финале обитания, вероятно, намеренное размещение бивневой статуэтки лицевой стороной вниз, «головой», окрашенной сзади охрой, на восток.

Весь контекст культурных остатков жилища свидетельствует о разнообразной символической деятельности. Частью этого аспекта культуры являются и найденные на стоянке предметы искусства. Помимо антропоморфных фигурок к ним следует отнести и фрагмент шлифованной графитовой подвески с насечками по ребру из 4-го культурного горизонта, датируемого в интервале ок. 15,6–14,0 тыс. л.н. [Тетенькин, 2017, рис. 1, 3].

Материалы 6-го культурного горизонта стоянки Коврижка IV являются на сегодня самым древним на Витиме четко стратифицированным археологическим комплексом. Выразительные о статки жилища встречены здесь впервые. Также впервые в палеолите Байкало-Патомского нагорья и бассейна Витима представлена сфера искусства. Наиболее выразительная фигура из бивня мамонта является на сегодня единственной позднепалеолитической антропоморфной статуэткой на территории Северо-Восточной Сибири.

Работа выполнена при частичной поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-59-22003\18). Авторы выражают искреннюю признательность за помощь в проведении исследований и полезные консультации С.Г. Буршневой (Институт международных отношений, истории и востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета), С.А. Васильеву (Институт истории материальной культуры РАН), Е.Ю. Павловой (Арктический и антарктический научноисследовательский институт), В.В. Питулько (Институт истории материальной культуры РАН), Е.В. Худоноговой (Институт земной коры СО РАН).

Список литературы Фигуры из бивня мамонта и знаково-символический контекст палеолитического жилища на стоянке Коврижка IV в низовье Витима

- Абрамова З.А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. -М.; Л.: Наука, 1966. -224 с.

- Анри А., Безрукова Е.В., Тетенькин А.В., Кузьмин М.И. Новые ДАНные к реконструкции растительности и климата в Байкало-Патомском нагорье (Восточная Сибирь) в максимум последнего оледенения -раннем голоцене//ДАН. -2018. -Т. 478, № 5. -С. 584-587.

- Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин. -Южно-Сахалинск: Сахалин. кн. изд-во, 2008. -412 с.

- Васильев С.А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). -СПб.: Петербург. Востоковедение, 1996. -224 с.

- Гаврилов К.Н. Двойная статуэтка из раскопок стоянки Хотылёво 2: контекст, иконография, композиция//Stratum plus. -2012. -№ 1. -С. 279-292.