Филолог, открывающий сокровища русской философской и богословской мысли (к 80-летию со дня рождения В. А. Фатеева)

Автор: Корольков Александр Аркадьевич

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: Русская мысль

Статья в выпуске: 1 (8), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается творчество нашего современника Валерия Александровича Фатеева (род. 7 марта 1941 г. в Курске), который стал признанным специалистом не только в сообществе историков литературы, но и среди философов и богословов, свидетельством чему является библиография его трудов, частично приведенная в этом тексте. Поскольку автор уже писал о монографиях В. А. Фатеева, посвященных В. В. Розанову и Н. Н. Страхову, здесь внимание сосредоточено на уникальной книге М. М. Пришвина «Цвет и крест», которая увидела свет благодаря исследовательским усилиям Валерия Александровича.

Русская литература, религиозная философия, богословие, просвещение, в. а. фатеев, в. в. розанов, н. н. страхов, м. м. пришвин, "цвет и крест"

Короткий адрес: https://sciup.org/140297228

IDR: 140297228 | УДК: 82+1(091)(470) | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_1_11

Текст научной статьи Филолог, открывающий сокровища русской философской и богословской мысли (к 80-летию со дня рождения В. А. Фатеева)

Немного в наше время встречаем исследователей истории русской литературы, которые бы в своих трудах заостряли внимание на вопросах религиозных. Тем удивительнее было еще в 1991 г. держать в руках изданную в Ленинграде «за счет средств автора» книгу Валерия Александровича Фатеева «В. В. Розанов. Жизнь, творчество, личность»1, в которой из семи глав две посвящены темам веры, Церкви, религии.

Книги В. А. Фатеева о В. В. Розанове 1991, 2002 и 2013 гг.

Ныне В. А. Фатеева знают и философы, и филологи, и богословы. Ему уже не приходится издавать свои книги на собственные средства, — напротив, его работы востре-

бованы в редакциях ведущих издательств, в том числе философских, — Института русской литературы (Пушкинского Дома), Санкт-Петербургской духовной академии.

Казалось бы, образованием Фатееву было предначертано заниматься английской и американской литературой, по крайней мере в своей карьере максимально использовать английский язык, поскольку он окончил романо-германское отделение самого престижного высшего учебного заведения — Московского университета, овладел тайнами этого языка. Долгое время, до начала «перестройки», В. А. Фатеев работал редактором текстов на английском языке в издательстве «Аврора». Но на самом деле его душа всегда принадлежала русской литературе и мысли. В итоге он пошел дорогой своего призвания — стал признанным исследователем русской литературы, причем в самых сложных ее проявлениях — в философско-религиозных. Если в конце ХХ — начале ХХI вв. можно говорить о возрождении интереса к русской

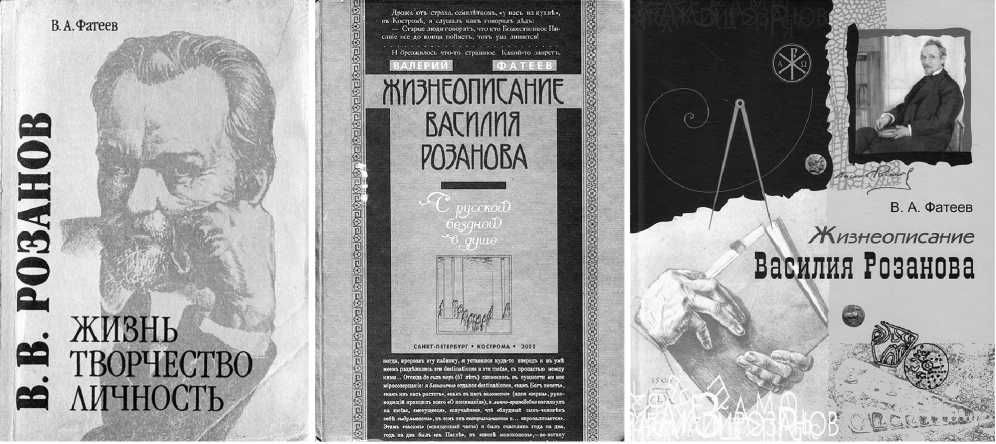

Валерий Александрович Фатеев за рабочим столом

религиозной философии, то пробуждению этого интереса, безусловно, способствовали публикации В. А. Фатеева.

Откуда в нем самом вспыхнул огонек философско-религиозного творчества? Божия искра прилетела из русской литературы, чтение которой явилось его духовной страстью. Он мог лишь в собственной душе слышать советы отца, погибшего в боях Великой Отечественной, но еще в студенческие годы постоянной потребностью для него стало обращение к текстам русских мыслителей. Сосредоточенной работе и самодисциплине научило его Калининское суворовское училище, оно же дало ему добротное образование, позволившее успешно включиться в освоение университетских программ. Притягательными для студента-филолога были лавки букинистов, или магазины старой книги, как они зовутся в Ленинграде-Петербурге. Если и не получалось купить понравившуюся книгу, то хотя бы удавалось полистать, вчитаться в отдельные страницы. В центральных библиотеках самое интересное было упрятано в спецхране, но знакомства с книгочеями давало возможность на день-два заполучить какую-то книгу самиздата: занятие рискованное, но распространенное в годы хрущевской «оттепели».

Еще в пору студенчества Фатеев «открыл» для себя В. В. Розанова и М. М Пришвина. Если притягательность Розанова казалась объяснимой: исповедальная откровенность и дневниковая стилистика пленила позже многих, то имя Пришвина не звучало экзотично, он воспринимался как традиционный певец природы, тем удивительнее казался выбор сюжетов для первых публикаций Фатеева, связанных с прозой, публицистикой и биографией Пришвина. И тем не менее, по публикациям Фатеева видно, что именно этот писатель наиболее близок ему духовно и погружение в его творчество, обнаружившееся для читателей еще в начале 80-х гг., только углубляется2.

Без литературно-художественной одаренности и духовной чуткости противопоказано браться за рассмотрение сочинений Пришвина и Розанова. Фатеев родственен по духу, по дарованию тем, о ком он пишет. В ХХ в., когда государство противопоставило себя религии и национальным традициям философии, спасительную роль сыграли филологи по образованию. Достаточно обратиться к энциклопедическим православным и философским изданиям, чтобы убедиться, насколько квалифицированно выполнены статьи А. Ф. Лосева, С. С. Аверинцева, В. В. Бибихина. И все же самые проницательные интерпретаторы истории отечественной литературы сторонились давать оценки религиозным исканиям Розанова, и только В. А. Фатеев рискнул это сделать еще на рубеже 80–90-х гг. Уже в первой, не столь объемной как последующие книге он выразил свое кредо во взгляде на едва ли не самого противоречивого мыслителя ХХ в.: «„Антихристианство“ Розанова порой ближе к истинной вере, чем правильное по форме, но лишенное духовного содержания семинарское начетничество иных ревнителей православия. Розанов видит в Церкви массу недостатков, но одновременно ценит, любит ее»3. Именно благодаря книгам Фатеева на смену легковесным мнениям о Розанове как «злейшем враге православия» пришло осознание сложности мировоззренческого пути и Розанова, и всей интеллигенции начала ХХ в.4

Директор Института русской литературы Н. Н. Скатов и другие ученые этого исследовательского центра сразу заметили рождение талантливого коллеги, который трудился уединенно, но суждения которого отличались глубиной и тщательностью проработки как биографии Розанова, так и духовного климата эпохи, в которую вплетена эта биография. Именно Скатов инициировал создание в учебных и научных целях двухтомника «Русские писатели, ХХ век: биобиблиографический словарь». Для написания статей о В. В. Розанове и М. М. Пришвине редколлегия пригласила В. А. Фатеева5. Статьи В. А. Фатеева об этих писателях были включены и в трехтомный словарь «Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги»6. Вообще, специалисты высоко ценят добротность авторской продукции Фатеева, неслучайно для «Розановской энциклопедии» он написал более ста статей, причем выбор пал на сюжеты православной направленности — здесь и имена К. П. Победоносцева, М. О. Меньшикова, С. А. Рачинского, Ю. Ф. Самарина и др., и самые существенные понятия — «душа», «православие», «Россия», «религия», «духовенство», и емкие сведения о русских святынях. На примере этого справочного издания очевиден энциклопедизм Фатеева, его способность писать о самых значимых для русской культуры проблемах.

Несколько статей В. А. Фатеева (о жизни

Обложка составленной В. А. Фатеевым антологии

«Славянофильство: pro et contra»

и творчестве свящ. Ф. К. Андреева,

А. М. Бухарева, Н. П. Гилярова-Платонова, В. В. Розанова) опубликовано в «Православ-

ной энциклопедии».

Фатееву принадлежит ряд концептуальных работ, посвященных истории славянофильства и почвенничества, в том числе большая антология «Славянофильство» в серии «Pro et contra»7.

В творчестве В. А. Фатеева обнаруживается как интерес к именам и событиям исторически масштабным, так и традиционный для русских писателей интерес к самой глубинной духовной жизни России, в которую он погружен вовсе не теоретически. Воцерковление Фатеева началось еще в студенческие годы в Москве, но окончательно состоялось в Ленинграде, куда он переехал в 1968 г. Сначала он посещал самые разные храмы города, от Спасо-Парголовского храма и церкви свт. Серафима Саровского

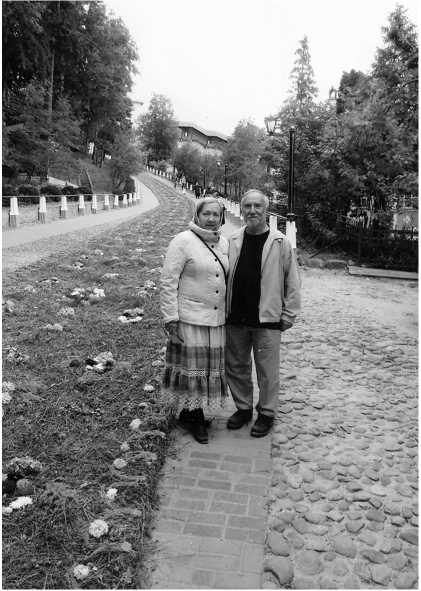

В. А. Фатеев с супругой Людмилой Васильевной в Псково-Печерском монастыре

до Троицкого собора Александро-Невской лавры. С момента же открытия в день св. ап. и евангелиста Иоанна Богослова 21 мая 2002 г. Сампсони-евского собора Валерий Александрович стал его прихожанином. В летние месяцы с 1980-х гг. он молился в храме села Кярова, что неподалеку от Гдова (читатели стихов иером. Романа (Матюшина) знают, что с этой церковью связано рождение серии его песен). В городе Гдове Фатееву посчастливилось сблизиться с прот. Михаилом Же-ночиным, который по благословению отца Николая Гурьянова поднял местный народ на строительство СвятоДержавного Димитриевского собора, что и осуществилось — собор стал духовным и архитектурным центром Гдова. Память об отце Михаиле запечатлена в книге «Наша вера радостная» (2015), составленной из воспоминаний его чад-прихожан при участии В. А. Фатеева. Названием книги стали почти предсмертные слова отца Михаила из его проповеди в день Вознесения Господня.

-

В. А. Фатеев — просветитель в том высоком значении, которое придавала этому слову русская, а не фран-

цузская традиция, акцентируя внимание на корневой основе — «свет». Высочайшее чувствование русского слова позволило Н. В. Гоголю дать классическое разъяснение, помогающее осознать, отчего именно в России существовало Министерство просве-

щения и отчего логика истории возвратила ныне министерству это наименование, а учебную литературу выпускало издательство «Просвещение». Итак, Гоголь писал: «Слова этого нет ни в каком языке, оно только у нас. <…> Слово это взято из нашей Церкви, которая уже почти тысячу лет его произносит, несмотря на все мраки и невежественные тьмы, отовсюду ее окружавшие, и знает, зачем произносит. Недаром архиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих руках и троесвещник, знаменующий Троицу Бога, и двусвещник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освещает, произнося: „Свет Христов освещает всех!“ Недаром также в другом месте служенья гремят отрывочно, как бы с Неба, вслух всем слова: „Свет просвещенья!“ — и ничего к ним не прибавляется больше»8.

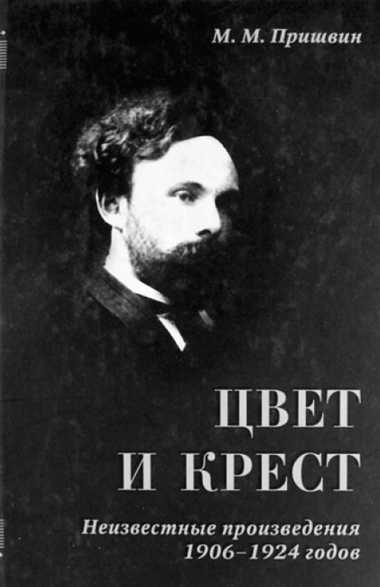

О некоторых гранях просветительства Фатеева автору этих строк уже доводилось высказываться в связи с выходом его фундаментальных книг о В. В. Розанове и Н. Н. Страхове9. И все же непременно стоит обратить внимание на издания, в которых Фатеев открыл нам духовный свет дневников М. М. Пришвина. В этом смысле особо ценна энциклопедическая статья о творчестве Пришвина для важнейшего справочника по русской литературе — многотомного словаря «Русские писатели. 1800– 1917»10. Но здесь прежде всего речь идет о подготовленных Фатеевым к изданию рукописных текстах и статьях из давних газетно-журнальных публикаций книги Пришвина «Цвет и крест» и выполненных им комментариев11.

Насколько я знаю, Фатеев очень дорожит этой книгой — не только как результатом собственной исследовательской работы, но и в связи с редкой близостью с ценностным миром Пришвина. В. А. Фатеев фактически открыл нового Пришвина — христианского писателя-мыслителя, который создал «уникальную как по масштабам, так и по значению „летопись“ эпохи»12. Книгу эту Пришвин писал вдохновенно и долго, испробовал не один вариант. Фатеев связывает с символами «цвета» и «креста» многие страницы пришвинского творчества, — эти символы звучали даже в названии лирической поэмы в прозе, а затем их вариации проявились в широко известном романе «Кащеева цепь» (в главе «Юный Фауст») и в очерке цикла «Солнечный круг». «Этот символический мотив, восходящий к христианскому распятию во искупление грехов и

М. М. Пришвин

Неизвестные произведения 1906-1924 годов

ЦВЕТ И КРЕСТ

Составленная В. А. Фатеевым книга редких произведений М. М. Пришвина

связывающий идею воскресения с по-

нятием личности, имеет у Пришвина множество смыслов и звучит поэтическим рефреном в его очерках, в „Дневниках“ и других сочинениях (особенно в размышлениях о нравственных уроках революции. — А. К. ). <…> „Цвет и крест“ — это противопо-

ставление ночи и дня, зимы и весны, стихии и личности, олицетворение страданий и радости бытия, христианского самопожертвования и духовного цветения жизни»13. Это строки из своеобразного предисловия к книге Пришвина, — предисловия, которое по концентрации мыслей и оценок стоит монографии.

Как-то услышал шутку о том, что за какую бы тему не взялся Фатеев — получается тысячестраничная монография. Шутка эта уместна в отношении книг о Розанове и Страхове14, но при более полном знакомстве с трудами Фатеева не менее справедливым будет утверждение, что он мастерски владеет разными жанрами — это и преди- словия к книгам, и статьи, и очерки, и краткие заметки.

В. А. Фатеев развеивает миф о том, что Пришвин крайне осторожно касался «злобы дня». Разве не рискованными были строки в «Мирской чаше»: «Угрюмый, выходит с помоями с утра до вечера воду носящий сторож колонии, прозванный Ленин за то, что при обиде ведра бросает и говорит: „Я такой же, как Ленин“. Старуха

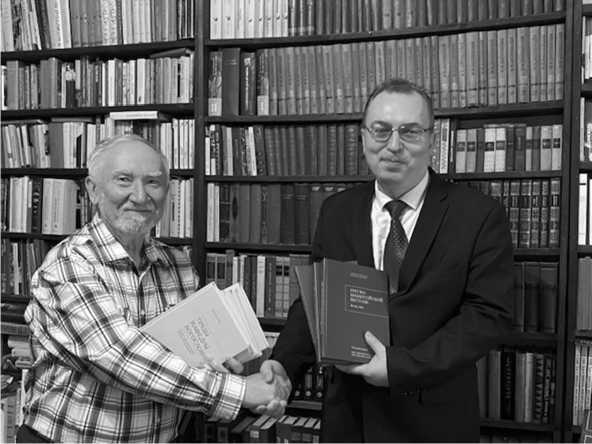

И. Б. Гаврилов вручает В. А. Фатееву журналы Санкт-Петербургской духовной академии «Труды кафедры богословия» и «Русско-Византийский вестник» с его статьями

Павлиниха <…> считает, что это действительно Ленин, только уж как бы на том свете наказанный и все-таки нераскаянный»15?

А чего стоят диалоги из повести «Мирская чаша»: «Из голода ничего не выходит. — А социализм? — И социализм тоже начинается не от голодных людей, кто выдумал социализм — Маркс, Лассаль, Жорес, Фурье там разные, кто из них был го-лодный?»16 Или: «Терпит земля бесов. — Земля, матушка, все терпит, ну да как-нибудь Господь поможет». Заметим, что «Мирская чаша» была написана в 1922 г. Фатеев приводит такую историческую деталь: первоначально автор давал своей повести название «Раб обезьяний»; напечатать ее редакция отказалась, и он обратился к Троцкому с письмом; а тот ответил через редактора журнала, в котором автор предполагал публикацию: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционная».

Все исследовательские открытия В. А. Фатеева трудно даже назвать и перечислить. Например, он сумел доказать, что понятие «официальная народность» получило распространение с подачи либерального историка литературы и публициста А. Н. Пыпина, который стал одним из авторов «Вестника Европы» — рупора западнического либерализма. Журнал приобрел популярность среди интеллигенции и «по отзывам современников лежал на столе почти каждого профессора»17. Так вызревала революция… Фатеев не прячет, а, напротив, обнажает смысл «официальной народности» самим названием своей статьи.

В последние годы В. А. Фатеев много печатается в научных журналах Санкт-Петербургской духовной академии. Желая ему здравия, благоденствия и дальнейших творческих успехов, в заключение нашей статьи (в Приложении) приведем, помимо упомянутых в ней книг и статей, список его трудов, опубликованных в журналах СПбДА.

Список литературы Филолог, открывающий сокровища русской философской и богословской мысли (к 80-летию со дня рождения В. А. Фатеева)

- Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. // Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1978. С. 184–380.

- Корольков А. А. Страхов — русский национальный мыслитель, превзошедший стереотипы эпохи // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2021. № 2 (10). С. 146–154.

- Корольков А. А. Уроки В. В. Розанова в поисках религиозного самоопределения интеллигенции // Христианское чтение. 2014. № 5. С. 220–228.

- Пришвин М. М. Цвет и крест. Неизвестные произведения 1906–1924 годов / Сост., вступ. ст., подг. текста и коммент. В. А. Фатеева. СПб.: Росток, 2004 (2‑е изд. — СПб.: Росток, 2017). 608 с.

- Розановская энциклопедия / Сост. и гл. ред. А. Н. Николюкин. М.: РОССПЭН, 2008. 1216 с.

- Фатеев В. А. «Державный» историк М. П. Погодин и псевдонаучная теория «официальной народности» А. Н. Пыпина // Русско-Византийский вестник. 2021. № 2 (5). С. 11–42.

- Фатеев В. А. А было ли почвенничество? Полемические заметки // Словесность и история. 2020. № 3. С. 32–62.

- Фатеев В. А. В спорах о самобытном пути России // Славянофильство: pro et contra: творчество и деятельность славянофилов в оценке русских мыслителей и исследователей / Сост., вступ. ст., коммент., библиография В. А. Фатеева. СПб.: РХГА, 2006 (2‑е изд. — 2009). С. 7–54.

- Фатеев В. А. В. В. Розанов. Жизнь. Творчество. Личность. Л.: Художественная литература, 1991. 351 с.

- Фатеев В. А. Историко-философская и эпистолярная полемика Ю. Ф. Самарина // Самарин Ю. Ф. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3: Русское самосознание. СПб.: Росток, 2016. С. 775–798.

- Фатеев В. А. Н. Н. Страхов. Личность. Творчество. Эпоха. СПб.: Пушкинский Дом, 2021. 652 с.

- Фатеев В. А. Пришвин Михаил Михайлович // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: В 3 т. / Под общ. ред. Н. Н. Страхова. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 3. С. 130–135.

- Фатеев В. А. Пришвин Михаил Михайлович // Русские писатели, ХХ век: биобиблиографический словарь: В 2 ч. / Под ред. Н. Н. Скатова. М.: Просвещение, 1998. Ч. 2. С. 224–230.

- Фатеев В. А. Пришвин Михаил Михайлович // Русские писатели. 1800–1917: биографический словарь. М.: Большая Российская Энциклопедия, 2007. Т. 5. С. 142–151.

- Фатеев В. А. Розанов Василий Васильевич // Русские писатели ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Словарь: в 3 т. ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 3. С. 206–210.

- Фатеев В. А. Розанов Василий Васильевич // Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги: биобиблиографический словарь: В 3 т. / Под общ. ред. Н. Н. Страхова. М.: ОЛМА-Пресс Инвест, 2005. Т. 3. С. 206–210.

- Фатеев В. А. Розанов Василий Васильевич // Русские писатели, ХХ век. Биобиблиографический словарь: в 2 ч. Под ред. Н. Н. Скатова. М.: Просвещение. 1998. Ч. 2. С. 276–280.

- Фатеев В. А. С русской бездной в душе. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.; Кострома. 2002.

- Фатеев В. А. Жизнеописание Василия Розанова. СПб.: Пушкинский Дом, 2013.

- Фатеев В. А. Семейство Аксаковых (С. Т. Аксаков, К. С. Аксаков, В. С. Аксакова, И. С. Аксаков) // История русской литературы XIX века. 40–60‑е годы. / Под ред. В. Н. Аношкиной и Л. Д. Громовой. [Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Филология»]. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1998. С. 79–112 (переизд. 2006; 2009; 2018).

- Фатеев В. А. Слово живой правды (Рец. на книгу В. Д. Пришвиной «Круг жизни») // Наш современник. 1982. № 3. С. 187–189.

- Фатеев В. А. Художник света (Рец. на собр. соч. М. М. Пришвина в 8‑ми томах) // Наш современник. 1987. № 3. С. 183–185.