Финал эпохи палеометалла в Хакасско-Минусинской котловине

Автор: Лазаретов И.П., Поляков А.В., Лурье В.М., Амзараков П.Б.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 1 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе широкого круга новейших материалов, полученных в ходе археологических исследований последних лет, рассматривается проблема группы памятников, которая ранее интерпретировалась как баиновский этап тагарской культуры (IX-VIII вв. до н.э., Минусинская котловина). В результате их изучения полностью подтверждена высказанная И.П. Лазаретовым концепция, предполагающая разделение этих памятников на две самостоятельные, практически не связанные между собой группы. Одна из них продолжает традиции финала эпохи палеометалла, а другая демонстрирует уже новые черты, свойственные исключительно тагарской культуре. Доказано, что большинство комплексов баиновского типа представляют собой финальную фазу развития традиций предшествующего времени. Это прослеживается на примере различных категорий сопроводительного инвентаря, особенностей погребальных конструкций и обряда захоронения. Предложено выделить такие комплексы в IV этап позднего бронзового века на территории Минусинской котловины. Вторая, меньшая по численности группа памятников демонстрирует совершенно иные признаки, характеризующие подгорновский этап тагарской культуры. В них фиксируются новые конструктивные решения в архитектуре курганов, иной погребальный женский костюм, появление в могилах предметов вооружения. Это указывает на приход новой группы населения, принесшей с собой собственные традиции, что привело к сложению на среднем Енисее культуры скифского типа. Данные памятники следует относить к ранней стадии подгорновского этапа тагарской культуры. Предполагается, что в дальнейшем из состава захоронений баиновского этапа будет выделена особая, наиболее поздняя группа комплексов, синхронных ранним курганам подгорновского периода. Уже сейчас фиксируются отдельные свидетельства участия оставившего их населения в процессе формирования тагарской культуры.

Минусинская котловина, средний енисей, период поздней бронзы, финал эпохи палеометалла, тагарская культура, баиновский этап, подгорновский этап

Короткий адрес: https://sciup.org/145146762

IDR: 145146762 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.1.108-118

Текст научной статьи Финал эпохи палеометалла в Хакасско-Минусинской котловине

Проблема интерпретации памятников переходного периода от эпохи бронзы к раннескифскому времени в Минусинской котловине стоит по-прежнему очень остро. Согласно традиционной концепции формирования тагарской культуры, в ее составе в качестве самого раннего этапа выделялась особая (баиновская) группа памятников, сочетающая в себе как явные проявления наследия традиций эпохи бронзы, так и ранние культурные признаки скифского времени [Те-плоухов, 1926, с. 90, 94; Киселёв, 1937, с. 166; 1951, с. 187–188; Грязнов, 1956, с. 70; 1968, с. 188–189; Ва-децкая, 1986, с. 96–100]. Тем самым постулировалась безусловная преемственность двух последовательных археологических культур – карасукской и тагарской.

Памятники баиновского типа на хронологической шкале региона действительно занимают промежуточное положение между лугавскими и основной массой комплексов подгорновского этапа тагарской культуры [Поляков, 2022, с. 227–312]. Однако детальный анализ этих памятников показал их очевидную неоднородность. Часть комплексов, включая эпонимный могильник Баинов Улус, наглядно демонстрирует результат последовательного развития местных традиций эпохи палеометалла в области погребального обряда, курганной архитектуры, форм и орнаментации керамики, основных категорий и типов бронзовых изделий. При этом они не содержат в своем составе ничего, что могло бы связывать их с памятниками собственно тагарской культуры, прежде всего элементов скифской триады. Комплексы такого рода предлагается обособить в качестве заключительного IV (баи-новского) этапа позднего бронзового века [Лазаретов, 2007; Лазаретов, Поляков, 2008; Поляков, 2020; 2022, с. 285–289]. Другая часть переходных памятников, напротив, содержит уже вполне сформировавшиеся признаки, характерные для скифского времени, при минимальных проявлениях наследия предшествовавшего периода. Их следует относить к классической тагарской культуре в качестве ранних комплексов ее подгорновского этапа.

На данный момент среди памятников эпохи палео-металла захоронения IV (баиновского) этапа позднего бронзового века изучены в наименьшей степе- ни. Общее количество атрибутированных комплексов не превышает нескольких десятков. Это связано как с их немногочисленностью, обусловленной очень непродолжительным временем бытования (вторая половина IX – начало VIII в. до н.э.), так и с поздним выделением в качестве самостоятельной группы памятников. Рядовые кладбища данной группы состоят не более чем из пяти – десяти погребальных сооружений. До недавнего времени крупнейшим могильником переходного периода являлся комплекс Бырганов V, насчитывающий 17 курганов, причем в некоторых из них уже фиксируются явные следы влияния тагар-ской культуры, а один и вовсе следует интерпретировать как раннеподгорновский.

Особо нужно отметить проблему селекции ранее исследованных комплексов и отдельных погребений баиновского типа в составе разновременных могильников. Их зачастую без должного детального анализа относят к тагарской культуре. Нам неоднократно приходилось сталкиваться с разнообразными вариантами переиспользования курганов позднего периода эпохи бронзы, когда тагарцы полностью или частично уничтожали центральные ранние погребения, а на их месте совершали собственные захоронения. При этом зачастую сохранялись баиновские конструкции оград и даже детские могилы за их восточной стенкой. Тем не менее материалы таких курганов обычно интерпретируют как сугубо тагарские. Нередки и случаи, когда раннеподгорновские по своей сути комплексы необоснованно причисляют к баиновскому этапу. Подобная путаница возникает вследствие отсутствия четких критериев разграничения памятников позднего бронзового века и собственно скифского времени.

В 2020–2022 гг. Саянской экспедицией ИИМК РАН совместно с НПО «Археология и историко-культурная экспертиза» были проведены масштабные раскопки поселенческих и погребальных комплексов на юге Республики Хакасии, в трех из них обнаружены захоронения финала эпохи бронзы (IV, баиновский этап). Только на могильном поле Усть-Камышта-1 исследовано 30 курганов баиновского типа. Хорошая сохранность погребальных конструкций, массовый керамический и бронзовый инвентарь позволяют довольно четко сформулировать признаки, характеризующие эту своеобразную группу памятников. Данную рабо- ту следует проводить в сопоставлении с комплексами предшествующего III (лугавского) этапа и раннепод-горновскими курганами, расположенными на том же могильном поле.

Курганная архитектура и погребальные конструкции

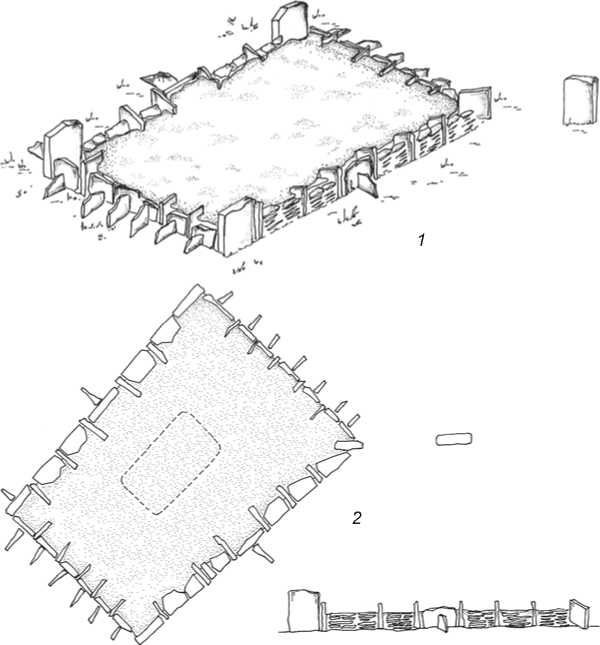

Курганы баиновского этапа позднего периода эпохи бронзы по внешним признакам заметно отличаются от ранних комплексов тагарской культуры. Они представляют собой плоские ограды-платформы, все внутреннее пространство которых равномерно заполнено материковым грунтом (рис. 1, 1). Верхние края ограды обычно тщательно выровнены и практически не выступают над поверхностью современной степи (рис. 2). При раскопках большими площадями в про- межутках между отдельными комплексами выявляются многочисленные ямы, из которых брали землю для формирования насыпи кургана. Данная традиция ведет свое происхождение от памятников III (лугав-ского) этапа позднего бронзового века и прекращает существование с появлением тагарской культуры.

Ограды имеют форму квадрата либо прямоугольника. У прямоугольных длинные стенки обычно вытянуты по линии ЮЗ–СВ, вдоль оси могилы (рис. 3) Довольно часто встречаются трапециевидные соору- жения, у которых юго-западная стенка короче северо-восточной. Плиты ограды укладывались горизонтально встык, торцами друг к другу, а между ними регулярно устанавливались вертикальные плиты (см. рис. 1, 2). Но у некоторых оград последние есть только в центральной части двух или всех четырех сторон, тогда как углы сформированы горизонтальной кладкой (рис. 4). В плане эти сооружения напоминают прямые или угловые скобки. Такие ограды мы называем скобчатыми.

Характерная особенность сооружений баинов-ского этапа – наличие многочисленных контрфорсов, предохранявших курган-платформу от разрушения вследствие давления грунта. Углы оград зачастую от- мечены крупными вертикальными плитами, достигавшими высоты 1,5–2,0 м. В восточном углу камень может располагаться не соосно со стенкой, а диагонально, рассекая угол, а также может быть вынесен за пределы ограды и находиться в 1,0–1,5 м к востоку от нее (см. рис. 1, 1, 2).

Рис. 1. Курган баиновского этапа.

1 – реконструкция первоначального облика; 2 – план-схема типового кургана; 3 – реконструкция фасада стенки ограды.

В центре кургана располагается только одна могила. Детские захоронения, если таковые имеются, вынесены за северо-восточную стенку ограды. Могилы чаще всего представляют собой неглубокие грунтовые ямы со следами невысокого сруба. Между ним и материковой стенкой ямы иногда фиксируется расклинка из мелких плит песчаника или рваного камня. Перекрытия состояли из тонких бревнышек, уложенных в продольном направлении на уровне древней дневной поверхности. Они могли быть облицованы плитами песчаника или рваным камнем.

Погребенные располагались в вытянутом положении на спине, головой на юго-запад или северо-восток. Каких-либо закономерностей в распределении последнего признака пока установить не удается. В могиле, как правило, присутствуют по два сосуда для каждого погребенного: крупный и меньшего размера. Первый располагается в области головы покойника, второй – рядом либо смещен в сторону ног. Столовый прибор в виде ножа и шила обычно размещается именно на малом сосу- де. В области ног погребенного присутствуют остатки жертвенного животного – овцы или коровы. Любопытно, что во многих захоронениях на костях голени умерших отчетливо прослеживаются следы красного пигмента, вероятно использовавшегося для окраски обуви покойников.

Сопроводительный инвентарь

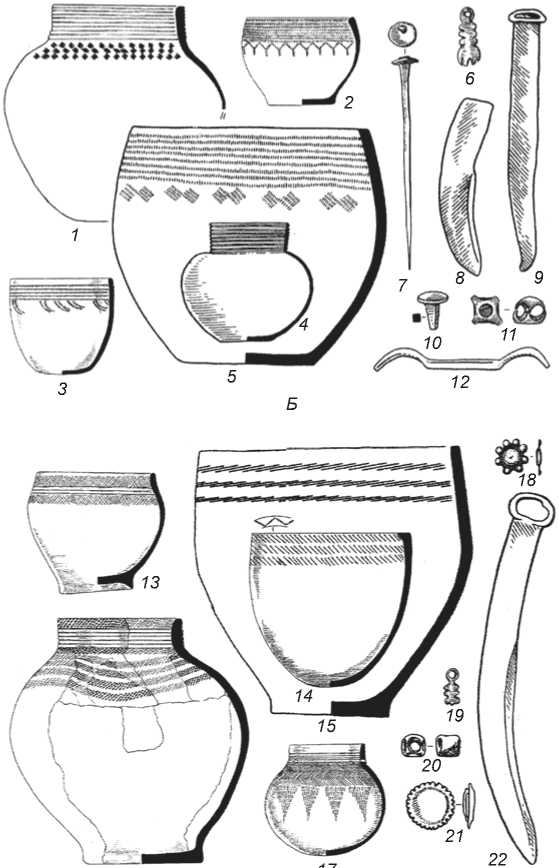

Керамическая посуда из погребений ба-иновского этапа подразделяется на два типа: слабопрофилированные банки с широким устьем (рис. 5, 2 , 3 , 5 , 13– 15 ) и сферические сосуды с высоким узким горлом (рис. 5, 1 , 4 , 16 , 17 ). Это разделение наметилось еще в комплексах середины – финала III (лугавского) этапа позднего бронзового века, а своего апогея достигло на IV (баиновском) этапе. У ряда сосудов, особенно часто у крупных баночных, на внутренней и внешней поверхностях отчетливо видны следы заглаживания зубчатым штампом либо щепкой. Орнаментация довольно скудная и однообразная, тяготеющая к верхней части сосудов. Обычно это ряды наклонных оттисков штампа или насечек, тонких горизонтальных линий, ромбических отпечатков. Они могут быть дополнены горизонтальным зигзагом, «свисающими» треугольниками, группами насечек или «тяжами» (наклонными линиями оттисков штампа). Для нанесения декора использовался преимущественно зубчатый штамп. Отпечатки гладкого орнаментира и резные линии встречаются гораздо реже.

Рис. 2. Курган баиновского этапа: пример выравнивания стенки ограды

по высоте.

Рис. 3. Ограда кургана баиновского этапа (вид с северо-востока).

Рис. 4. Фасад ограды кургана баиновского этапа (вид с юго-запада).

5 cм

А

Бронза

0 5 cм

Керамика

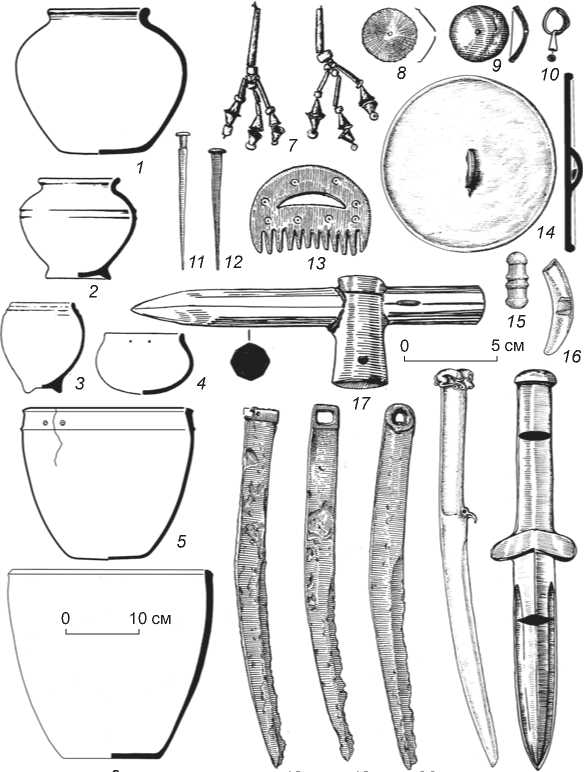

Рис. 5. Инвентарь погребений баиновского этапа.

А – ранний хронологический горизонт; Б – поздний хронологический горизонт. Бырганов V: 1 , 6 , 11 – кург. 9, мог. 7; 7 – кург. 2, мог. 2; Лугавское III: 2 – кург. 1; Белое Озеро I: 3 – кург. 5, мог. 1; 13 – кург. 63, мог. 3; 14 – кург. 53; 16 – кург. 40, мог. 2; 17 , 19 – кург. 62, мог. 2; Баинов Улус: 4 – кург. 1; 8 – кург. 4; Самохвал: 5 – кург. 9, мог. 2; Ильинская Гора: 9 – кург. 1; Минусинск VII: 10 , 12 – кург. 4, мог. 1; Ефремкино: 15 – кург. 8; 20 , 21 – кург. 7; Усть-Чуль: 18 – кург. 6, мог. 3; Аскиз VI: 22 – кург. 3.

1–5 , 13–17 – керамика; 6–12 , 18–22 – бронза.

мент формовки было округлым, а возможно и приостренным. В ходе его уплощения на ровной горизонтальной поверхности довольно часто в донной части сосудов образовывалась «выкружка», характерная для баиновской посуды (рис. 5, 2 , 15 , 16 ).

Погребения, особенно женские, отличаются богатством и разнообразием бронзового инвентаря. В них присутствуют многочисленные височные кольца, обоймы и пронизи, трех- и четырехлапчатые привески, зеркала, перстни с биконическим щитком, пуговицы с петелькой, перемычкой или шпеньком с грибовидным окончанием. Единично встречаются фигурные бляшки с четырьмя, шестью и восемью приливами, треугольные пластинки с пуансонным орнаментом (рис. 6). Особо интересен костяной фигурный гребень с орнаментом из треугольников, направленных вершинами друг к другу. По своему внешнему облику и декору он гораздо ближе к аналогичным изделиям предшествующих периодов, чем к поздним тагарским. Особенно он схож с гребнем, обнаруженным в погр. 2 кург. 7 Июсского могильника [Поляков, 2005, рис. 1, 13 ]. Данное захоронение относится к III (лугавскому) этапу позднего периода эпохи бронзы.

В результате практически тотального разграбления курганов предскифского времени массивные бронзовые изделия в могилах сохраняются редко. Это могут быть предметы неизвестного назначения, четырехгранные шилья с грибовидной шляпкой, пластинчатые ножи, ножи с навершием в виде кольца и полукольца («арка на кронштейне»). Однако чаще встречаются не полноразмерные изделия, а их бронзовые лезвия, вставлявшиеся в деревянную рукоять.

Памятники баиновского типа и комплексы позднего бронзового века

Сравнив баиновские комплексы с курганами III (лугавского) этапа позднего бронзового века, мы обнаружим многочисленные

Характерной особенностью посуды баиновского этапа является прямой, строго горизонтальный срез венчика. Довольно часто на его внутренней стороне присутствует небольшой наплыв (рис. 5, 14 ). Он образуется в ходе формовки, когда сосуд располага-

детальные совпадения практически по всем линиям сопоставления: погребальным конструкциям, обряду, керамическому материалу и бронзовым изделиям. Так, баиновские плоские курганы-платформы, очевидно, ведут свое происхождение от аналогичных

ется на ровной твердой поверхности устьем вниз. У сферических узкогорлых емкостей срез может быть прямым либо скругленным. Дно сосудов в мо- сооружений предшествующего времени. При раскопках большими площадями лугавской части могильника Усть-Камышта-1 обнаружены точно такие

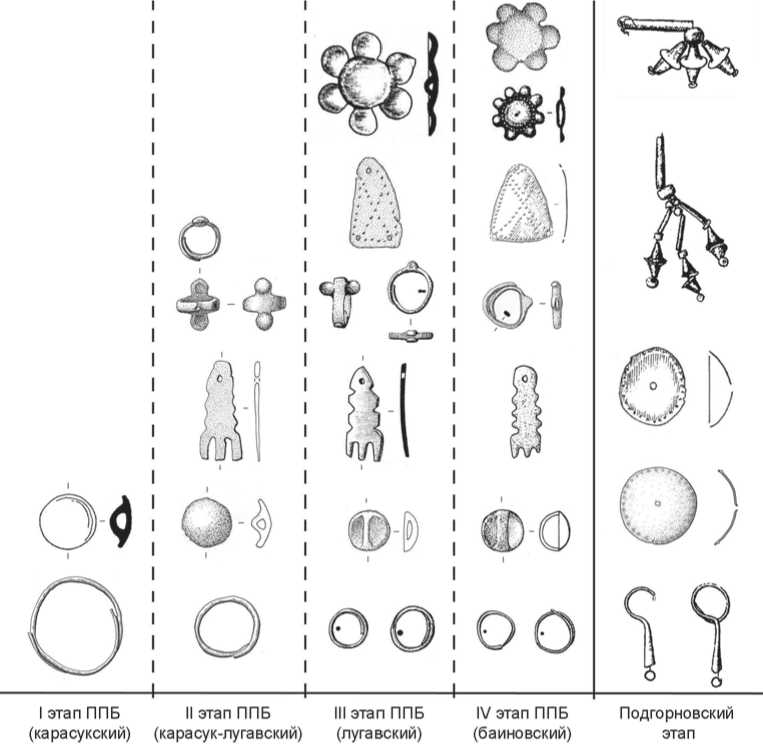

Рис. 6. Сравнительная таблица женских украшений периода поздней бронзы (ППБ) и подгорновского этапа тагарской культуры.

же ямы для забора материкового грунта, как и рядом с баиновскими курганами. В лугавских и баинов-ских оградах одинаково часто представлены сочетания горизонтальной кладки и вертикальных плит, образующие скобчатые конструкции. Повсеместно отмечено наличие выступающих угловых, а иногда и простеночных камней. Такие особенности баинов-ского погребального обряда, как локализация детских могил за восточной стенкой основной ограды, вытянутое на спине положение погребенных, наличие в захоронении двух сосудов, размещение ножа и шила на малом сосуде, формировались еще с середины лугавского этапа. Тогда же началось разделение керамической посуды на два основных типа (сла-бопрофилированные банки и сферические сосуды с высоким узким горлом). Отчетливо прослеживается постепенный переход от лугавской круглодонной посуды к плоскодонной баиновской. Имеется масса примеров их сочетания в ранних могилах баинов-ского этапа. То же можно сказать и в отношении орнаментальной традиции. Все элементы баиновского декора, зоны их размещения и техника нанесения напрямую вытекают из лугавских.

В номенклатуре баиновских бронзовых изделий представлены практически все основные категории и типы инвентаря предшествующего периода. Прежде всего это касается массовых украшений – элементов женского костюма. Они имеют традиционный облик либо слегка трансформированы за счет упрощения и миниатюризации (рис. 6). Существенные изменения претерпели сравнительно редкие предметы мужского престижного комплекса. В могилах появились бронзовые распределители ремней (см. рис. 5, 11 , 20 ), шилья с грибовидными шляпками (см. рис. 5, 7 ), пластинчатые ножи без выделенного навершия (см. рис. 5, 8 ), а также ножи с кольцом и полукольцом (см. рис. 5, 9 , 22 ). Последние полностью вытеснили коленчатые лугавские изделия с грибовидными навершиями.

Таким образом, масштабные исследования последних лет на могильниках Смирновка-4, Усть-Камышта-1 и Кирба-Столбовое-3 значительно рас- ширяют и укрепляют ранее наметившиеся связи III (лугавского) и IV (баиновского) этапов позднего бронзового века. Появляются дополнительные аргументы в пользу отнесения памятников «типа Баинов Улус» именно к финалу эпохи палеометалла.

Памятники баиновского типа и тагарская культура

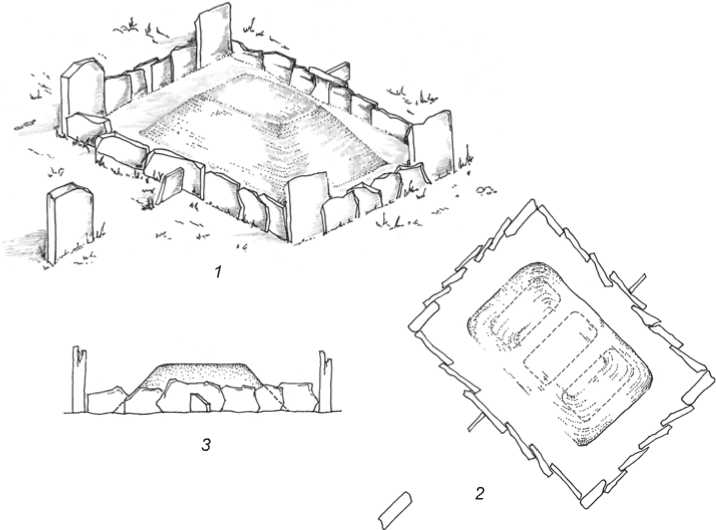

Сопоставление памятников баиновского типа с ранними комплексами тагарской культуры демонстрирует совершенно иную картину. Прежде всего это две принципиально разные архитектурные традиции. Подгорновские курганы, как и баиновские, имеют прямоугольную форму, но вытянуты по линии СЗ– ЮВ, а не ЮЗ–СВ (рис. 7, 2 ). Это обусловлено стремлением разместить в основной ограде не одну, а две-три и более могил в ряд. В оградах баиновского типа находится только одно погребение в центре. Зримые отличия фиксируются и в методике возведения стен. При строительстве оград подгороновского этапа техника горизонтальной кладки не использовалась. Они сооружались из вертикальных плит, которые устанавливались внахлест либо две ставились с некоторым разрывом и запирались снаружи третьей. При такой системе не требовалось большого количества контрфорсов (рис. 7, 1 , 3 ).

Ограды ранних курганов подгорновского этапа не заполнялись грунтом целиком, а их плиты опи- рались на край материкового выкида или земляного усеченно-пирамидального надмогильного сооружения (рис. 7, 2). Обычно они имеют заметный наклон внутрь. Даже при полном оплывании надмогильного сооружения насыпь не оказывала существенного давления на каменные стенки. Верхние края подгор-новских оград, в отличие от баиновских, не выравнивались, и плиты имеют значительные перепады по высоте. Часть из них и сегодня хорошо видна на современной поверхности степи. Выносные камни у подгорновских курганов встречаются довольно регулярно, но в отличие от баиновских они устанавливались не за восточным углом ограды, а к юго-западу от нее, точно в створе оси центральной могилы (рис. 7, 1, 2).

Керамическая традиция подгорновского этапа существенно отличается от баиновской. Всю посуду можно условно разделить на три типа: слабопрофи-лированные банки (рис. 8, 5 , 6 ), горшки с раздутым туловом и низким узким горлом (рис. 8, 1 ), сосуды индивидуальных форм (рис. 8, 2–4 ). Последние представляют собой красноватые, реже черные, тщательно залощенные сосуды малого объема с округлым дном, кольцевым поддоном или сосцевидными ножками. Отличительным признаком, позволяющим объединить их в одну группу, является обязательное наличие двух отверстий для подвешивания. Такие сосуды регулярно встречаются в женских и некоторых детских захоронениях подгорновского периода, а в комплексах баиновского этапа отсутствуют. Внезапное появление

Рис. 7. Курган подгорновского этапа тагарской культуры.

1 – реконструкция первоначального облика; 2 – план-схема типового кургана; 3 – реконструкция фасада стенки ограды.

Рис. 8. Инвентарь погребений подгорновского этапа тагарской культуры.

Гришкин Лог I (по: [Максименков, 2003]): 1 – кург. 20, мог. 3; 2 , 20 – кург. 8, мог. 2; 3 – кург. 1, мог. 16; 4 – кург. 21, мог. 3; 12 – кург. 9, мог. 2; 13 – кург. 12, мог. 2; 15 – кург. 16, мог. 3; 18 – кург. 9, мог. 9; 19 – кург. 8, мог. 1; Верх-Аскиз, пункт 3 (раскопки Н.Ю. Кузьмина 1987, 1988 гг.): 5 , 9 – кург. 2, мог. 1; 10 – кург. 3, мог. 1; Сектах (по: [Лазаретов, 2007,]): 6 , 14 , 21 – кург. 1, мог. 1; Шаман-Гора (по: [Боковенко, Смирнов, 1998]): 7 – кург. 1, мог. 2; Верх-Аскиз, пункт 1 (раскопки Н.Ю. Кузьмина 1988, 1989 гг.): 8 – кург. 14, мог. 5; 11 – кург. 14, мог. 2; 16 , 17 , 22 – кург. 14, мог. 1.

1–6 – керамика, 7 , 8 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17–22 – бронза, 9 – бронза, золото, 10 – золото, 13 , 16 – кость.

этого типа посуды, в рамках автохтонной теории происхождения тагарской культуры, требует дополнительного веского обоснования.

Две другие разновидности подгор-новских сосудов отличаются от баинов-ских не кардинально. Отметим только, что тагарские банки имеют несколько иной профиль. Их верхняя, венечная часть обычно слегка отогнута, а край косо срезан наружу. Формовка этих сосудов велась от дна, а не со стороны венчика, как баиновских банок. На тагар-ской по суде совершенно отсутствуют следы заглаживания щепой или зубчатым штампом. Внешняя поверхно сть обычно подвергалась лощению. Под-горновские сферические сосуды также отличаются от баиновских иным оформлением верхней части. Шейка у них всегда низкая, край венчика отогнут наружу.

Если при визуальном сопоставлении отдельных подгорновских и баиновских сосудов еще можно уловить некоторое силуэтное сходство, то в области декора они различаются принципиально. «Визитной карточкой» ранней тагарской посуды являются т.н. карнизики и широкие желобки. В действительности это формованные валики, один из которых расположен непосредственно под краем венчика, а второй отстоит от него на 3–5 см, причем максимальное расстояние между ними отмечается у сосудов из самых ранних подгорновских захоронений, смежных по времени с наиболее поздними баиновскими комплексами или синхронных. В дальнейшем количество валиков постепенно увеличивалось, а промежутки между ними становились все меньше. В конечном итоге к финалу подгорновского этапа валики превратились в сугубо декоративный элемент – прочерченные горизонтальные линии. Дополнительная орнаментация ранних тагарских сосудов крайне скудна. Это может

20 21

быть ряд ямок или «жемчужин», разреженных косых насечек, а также групп оттисков палочки или гладкого штампа. На подгорновской посуде орнаментальный фриз располагается не в зоне венчика, как на баинов-ской, а значительно ниже, под валиками. Его можно рассматривать в качестве утратившего свое исходное назначение рудимента валиковой традиции, где орнамент не только выполнял декоративную функцию, но и способствовал прочному креплению налепа к ту-лову сосуда.

Сама по себе традиция использования в декоре посуды налепных и формованных валиков на территории Южной Сибири имеет довольно глубокие корни. Ее появление фиксируется здесь еще в конце I (карасукского) этапа позднего периода эпохи бронзы. Проблема заключается в том, что уже к середине III (лугавского) этапа она полностью деградировала и окончательно угасла к его финалу, последовательно пройдя тот же самый путь развития, который мы наблюдаем на примере подгорновских сосудов: крупные налепные одиночные валики в месте крепления венчика к тулову – несколько формованных валиков меньшего размера - тонкие прочерченные линии. На классической баиновской посуде ни на-лепные, ни формованные валики вообще неизвестны. Внезапное возрождение валиковой традиции в столь архаичном варианте, зафиксированное в ранних под-горновских комплексах, с точки зрения автохтонного происхождения тагарской культуры, никак не мотивировано. Мы полагаем, что истоки ее повторного появления следует искать за пределами Минусинской котловины.

Сходная ситуация складывается в отношении целого ряда массовых тагарских бронзовых и костяных изделий. С появлением комплексов под-горновского этапа на территории Минусинской котловины наблюдается полная практически одномоментная смена всего комплекта женских украшений и мелких бытовых предметов. В погребениях отсутствуют традиционные для позднего периода эпохи бронзы изделия: височные кольца, четырех-и шестилепестковые бляшки, лапчатые привески, треугольные пластинки с пуансонным орнаментом, перстни и пуговицы. Их сменили многочисленные полусферические бляшки, нашивавшиеся на головной убор (рис. 8, 8 , 9 ), серьги с конусовидным раструбом (рис. 8, 10 ), составные трехчастные подвески, набранные из крупных пронизей, бронзовых биконических и цилиндрических каменных бусин (рис. 8, 7 ). Пуговицы, просуществовавшие несколько столетий в неизменном виде, заменились на бронзовые, каменные и костяные желобчатые застежки (рис. 8, 15 , 16). Появились ранее неизвестные «головные ножи» (заполированные костяные пластины) и прорезные гребни с циркульным орнаментом [Савинов, 2012, табл. XIV, 1 , 6 , 7 , 9 , 10 ] (рис. 8, 13 ). Часть категорий бронзового инвентаря сохранила свое значение, но изменились их типы. Наряду с обычными дисковидными зеркалами теперь часто встречаются зеркала с бортиком (рис. 8, 14 ), а шилья с грибовидными шляпками приобрели круглую в сечении шейку (рис. 8, 11 , 12 ). Подгор-новские ножи, как правило, затачивались только с одной стороны, тогда как баиновские имеют двустороннюю заточку. Их навершия поражают своим разнообразием: треугольные, с квадратной петлей, с каплевидным отверстием, брусковидные или трубчатые (рис. 8, 18-20 ). Продолжали существовать ножи с кольцом и полукольцом. От баиновских они отличаются меньшим размером навершия, которое почти не выходит за габариты рукояти, но при этом превосходит ее по толщине, образуя как бы рельефный валик по периметру отверстия.

В подгорновских погребениях встречаются, пусть и в единичных экземплярах, навершия, выполненные в зверином стиле (рис. 8, 21). Ножи со скульптурными головками животных появились в Минусинской котловине еще в начале II этапа позднего периода эпохи бронзы. Но, во-первых, они отличаются от та-гарских иным набором персонажей, а также способами их воплощения; во-вторых, уже к середине III этапа позднего бронзового века эта изобразительная традиция полностью деградировала, а затем и вовсе прекратила свое существование. В баиновских комплексах нам не известно ни одного образца художественной бронзы. Как и в случае с валиковой керамикой, здесь следует искать внешний источник внезапного возрождения на новом качественном уровне тагарского звериного стиля. Наконец, в подгорнов-ских погребениях присутствуют предметы вооружения: бронзовые чеканы, кинжалы и наконечники стрел (рис. 8, 17, 22). В баиновских комплексах никаких следов формирования обычая помещать оружие в могилы не просматривается. Данная традиция появилась внезапно и именно в момент сложения та-гарской культуры.

Еще одной особенностью памятников тагарской культуры является массово е использование в погребальном обряде бронзовых украшений, покрытых золотой фольгой, реже полностью изготовленных из драгоценного металла (рис. 8, 9 , 10 ). Причем по мере накопления фактического материала выявляется интересная закономерность: чем древнее комплекс подгорновского этапа, тем больше в нем подобных изделий. И если в поздних памятниках драгоценный металл присутствует главным образом в элитных погребениях, то в раннеподгорновских золотая фольга регулярно встречается даже в захоронениях рядового населения. При этом в огромном массиве комплексов позднего бронзового века в Минусинской котловине, в т.ч. и в баиновских, нам не известно ни одной подобной находки. Что должно было случиться, чтобы глобальный запрет на использование драгоценного металла в погребальном обряде внезапно изменился на прямо противоположную установку? Такое эпохальное событие не могло произойти само по себе, без серьезного внешнего воздействия.

Наиболее зримо элемент преемственности между баиновскими и подгорновскими комплексами прослеживается в сфере погребального обряда. Они имеют сходную конструкцию могил и систему привязки детских захоронений. Общими являются размещение покойников на спине и варианты их ориентировок, наличие двух сосудов и места их расстановки в могилах, а также присутствие в погребении остатков жертвенного животного. Вот только в захоронениях подгор-новского этапа столовый прибор из ножа и шила помещался на поясе погребенного, а не на малом сосуде, как в комплексах баиновского типа. Эти ножи представлены полноразмерными изделиями, а не фрагментами клинков, вставлявшихся в деревянные рукояти.

Сложность состоит в том, что абсолютное большинство исследованных ранних подгорновских захоронений относится к периоду активного взаимодействия с баиновским населением. Где локализовались и как выглядели подгорновские комплексы до момента первичного контакта двух культурных групп, нам пока доподлинно не известно.

Заключение

Если суммировать вышеизложенные данные, то следует признать, что коренная смена культурной парадигмы в Минусинской котловине произошла именно в момент появления первых подгорновских комплексов, и никак не ранее. Памятники баиновского типа по всем своим признакам являются естественными наследниками и продолжателями традиций позднего периода бронзового века. Их следует исключить из состава тагарской культуры и рассматривать как финальный этап эпохи палеометалла.

Появление в комплексах подгорновского облика иной курганной архитектуры, валиковой керамической традиции, целого ряда инновационных бронзовых и костяных предметов, в т.ч. оружия и изделий, выполненных в скифо-сибирском зверином стиле, знаменует начало нового периода в истории региона. Перечисленные особенности не имеют местных корней и привнесены на средний Енисей извне, в результате миграционных процессов. Судя по стремительной трансформации идеологических представлений и всего вещевого комплекса, не только престижного, но и сугубо бытового, эта миграция носила достаточно массовый характер.

Однако приход на рубеже IX–VIII вв. до н.э. в Южную Сибирь нового населения не привел к полному вытеснению или геноциду аборигенов. Баинов-ское наследие в тагарской культуре скифской эпохи просматривается достаточно отчетливо, прежде всего в сфере традиционного для данной местности погребального обряда. Ранее мы уже выделяли в составе баиновского этапа два хронологических горизонта – IV-а и IV-б [Лазаретов, 2006, с. 26–28; Лазаретов, Поляков, 2008, с. 46–47; Poliakov, Lazaretov, 2020]. Теперь на повестке дня стоит вопрос об идентификации пласта постбаиновских захоронений, синхронных моменту появления и периоду начального бытования ранних подгорновских комплексов. К таковым можно отнести часть погребений могильников Бырганов V, Верх-Аскиз, пункт 1 и некоторых других. Они явно выбиваются из основного массива баиновских захоронений бóльшим количеством неорнаментированной посуды, единичными сосудами и предметами подгорновского облика, а также случаями нарушения исходного базового принципа:

один курган – одна могила. Примечательно, что максимальная концентрация баиновских комплексов как таковых, в т.ч. их наиболее поздней генерации, отмечается в юго-западных районах Минусинской котловины. На этой же территории уже в подгорновское время продолжали существовать некоторые пережиточные элементы предшествующей эпохи, в частности в курганной архитектуре.

Не менее актуальной задачей является выявление и атрибутирование наиболее ранней части собственно подгорновских погребений, появившихся до начала активного взаимодействия двух групп населения. Большинство известных нам подгорновских комплексов в той или иной степени уже несут следы этого взаимодействия, что проявляется в сфере погребального обряда: погребение умерших в вытянутом положении на спине, наличие двух сосудов и варианты их расстановки в могиле, присутствие остатков жертвенного животного. Локализация и облик первоначальных захоронений тагарской культуры пока остаются загадкой. Судя по единичным свидетельствам, население раннеподгорновского времени, возможно, размещало покойников на боку в скорченном в той или иной степени положении. А если допустить, что исходным регионом миграции являлись территории современных Тувы или Монголии, то самые ранние подгорновские погребения могут оказаться еще и безынвентарными.

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук по теме государственного задания № FMZF-2022-0014 «Степные скотоводческие культуры, оседлые земледельцы и городские цивилизации Северной Евразии в энеолите – позднем железном веке (источники, взаимодействие, хронология)».

Список литературы Финал эпохи палеометалла в Хакасско-Минусинской котловине

- Боковенко Н.А., Смирнов Ю.А. Археологические памятники долины Белого Июса на севере Хакасии. – СПб.: ИИМК РАН, 1998. – 93 с. – (Археологические изыскания; вып. 59).

- Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. – Л.: Наука, 1986. – 180 с.

- Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби. – М.; Л.: Наука, 1956. – 163 с., 31 л. ил. – (МИА; № 48).

- Грязнов М.П. Тагарская культура // История Сибири. – Л.: Наука, 1968. – Т. 1. – С. 187–196.

- Киселёв С.В. Карасукские могилы по раскопкам 1929, 1931, 1932 гг. // СА. – 1937. – № 3. – С. 137–166.

- Киселёв С.В. Древняя история Южной Сибири. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 653 с.

- Лазаретов И.П. Заключительный этап эпохи бронзы на Среднем Енисее: автореф. дис. … канд. ист. наук. – СПб., 2006. – 34 с.

- Лазаретов И.П. Памятники баиновского типа и тагарская культура // Археол. вести. – 2007. – Вып. 14. – С. 93–105.

- Лазаретов И.П., Поляков А.В. Хронология и периодизация комплексов эпохи поздней бронзы Южной Сибири // Этнокультурные процессы в Верхнем Приобье и сопредельных регионах в конце эпохи бронзы. – Барнаул: Концепт, 2008. – С. 33–55.

- Максименков Г.А. Материалы по ранней истории тагарской культуры. – СПб.: Петербург. востоковедение, 2003. – 192 с.

- Поляков А.В. Гребни из комплексов карасукской культуры // Западная и Южная Сибирь в древности. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2005. – С. 102–111.

- Поляков А.В. Проблемы хронологии и культурогенеза памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин: автореф. дис. … д-ра ист. наук. – СПб., 2020. – 54 с.

- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 364 с.

- Савинов Д.Г. Памятники тагарской культуры Могильной степи (по результатам археологических исследований 1986–1989 гг.). – СПб.: ЭлекСис, 2012. – 180 с.

- Теплоухов С.А. Палеоэтнологические исследования в Минусинском крае // Этнографические экспедиции 1924 и 1925 гг. – Л.: Гос. рус. музей, 1926. – С. 88–94.

- Poliakov A.V., Lazaretov I.P. Current state of the chronology for the palaeometal period of the Minusinsk basins in southern Siberia // J. Archaeol. Sci.: Reports. – 2020. – Vol. 29. – Art. 102125.