Финальный ранний палеолит Азербайджана (по материалам местонахождения Гараджа)

Автор: Зейналов А.А., Кулаков С.А., Идрисов И.А., Очередной А.К., Курбанов Р.Н., Анойкин А.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования раннепалеолитического памятника Гараджа, расположенного на берегу Мингечевирского водохранилища в Азербайджане. Приводится информация о геолого-геоморфологической ситуации в районе памятника, о выявленных здесь отложениях раннего среднего плейстоцена, дается их общая хронология. Характеризуются фаунистические находки. На основе анализа геологической ситуации и остатков палеофауны (крупные млекопитающие, малакофауна) определяются возможные временные рамки формирования памятника (бакинское время, 0,8-0,4 млн л.н.). Подробно анализируются археологические материалы (~350 артефактов), залегавшие в основном на поверхности, но имевшие точную привязку к конкретным литологическим телам. Установлено, что в первичном расщеплении доминировало параллельное скалывание, эпизодически производилось радиальное и долечное расщепление. Для изготовления орудий использовались чаще всего гальки или массивные первичные сколы с них. В орудийном наборе преобладают крупные формы (рубила, чопперы, кливеры, скребла). Сделан вывод об индустриальной однородности коллекции Гараджи. Однако стратиграфическая ситуация и отдельные элементы технокомплекса (единичные леваллуазские нуклеусы, скребло кина, продвинутые формы бифасов) позволяют предполагать, что на памятнике представлены два разновременных, но технологически преемственных комплекса, отвечавшие общей позднеашельской индустриальной традиции. Проводится корреляция изучаемой индустрии с материалами синхронных памятников Восточного и Южного Кавказа как пещерных, так и открытого типа. Определено, что материалы Гараджи полностью соответствуют комплексам первой половины среднего плейстоцена, известным на Кавказе и сопредельных территориях.

Азербайджан, ранний палеолит, палеонтология, бакинское время, средний плейстоцен, рубила

Короткий адрес: https://sciup.org/145146745

IDR: 145146745 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.003-015

Текст научной статьи Финальный ранний палеолит Азербайджана (по материалам местонахождения Гараджа)

Изучение раннего палеолита на Кавказе проводится с 1934 г., когда С.Н. Замятнин обнаружил первые ашельские памятники на побережье Черного моря и на северном склоне Кавказа (Яштух, Игнатенков Куток и др.). В конце 1940-х гг. были выявлены два новых района локализации раннепалеолитических объектов – Армения и Южная Осетия (Сатани-дар, Лаше-Балта и др.). В 1950–1980-е гг. исследуются многослойные пещерные стоянки (Ку-даро I, Азых, Треугольная и др.), а также большое количество местонахождений открытого типа, в основном с подъемными материалами [Любин, 1989, 1998]. После открытия в Дманиси (Грузия) остатков гоминин возрастом ~1,8 млн л.н., залегавших вместе с каменными орудиями, территория Кавказа стала рассматриваться как один из основных миграционных коридоров, по которому двигались ранние Homo начиная со времени своего первого выхода из Африки [Дманиси (Dmanisi) I, 1998]. Однако до недавнего времени западное побережье Каспийского моря относили к числу наименее изученных в палеолитическом отношении областей Кавказа, единственной стратифицированной стоянкой раннего палеолита здесь долгое время оставалась пещера Азых [Гусейнов, 2010]. Ситуация в регионе изменилась в XXI в.: за два первых десятилетия на Северо-Восточном Кавказе было открыто свыше де сятка памятников, относящихся к раннему и среднему плейстоцену [Деревянко и др., 2012; Анойкин, 2021]. Как показали результаты исследований, каспийское побережье Кавказа активно осваивалось человеком с самых ранних этапов антропогена. Особенность этих объектов заключается в том, что практически все они являются памятниками открытого типа; ранее на Кавказе исследовались, как правило, пещерные стоянки. В южной части Западного Прикаспия активные изы- скания проводились в 1960–1980-е гг. под руководством М.М. Гусейнова, но затем изучение палеолита на этой территории прекратилось. Однако во втором десятилетии XXI в. здесь начала интенсивные исследования азербайджано-российская археологическая экспедиция. В ходе работ был открыт и изучен новый раннепалеолитический памятник международного значения – местонахождение Гараджа. Цель статьи – ввести в научный оборот результаты археологических и естественно-научных изысканий, поводившихся на данном местонахождении в последние десять лет.

История исследования

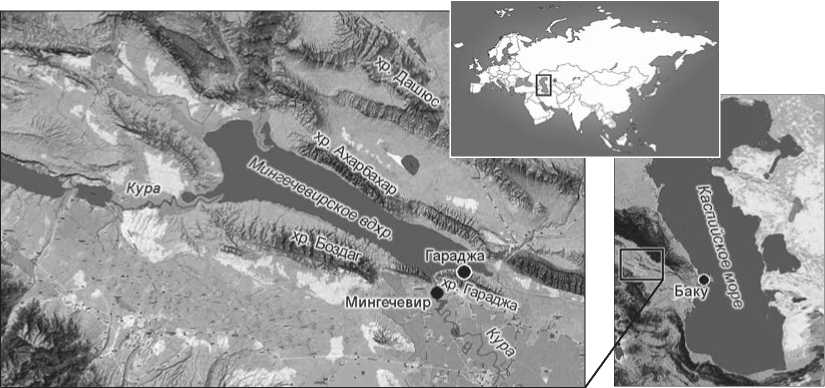

В 2012 г. Гянджа-Газахский отряд палеолитической археологической экспедиции Института археологии и этнографии НАНА провел археологические разведки на западе Азербайджана. Были осмотрены плейстоценовые отложения в западной части Ку-ро-Араксинской низменности, особенно в тех районах, где ранее были обнаружены костеносные линзы с остатками плейстоценовой фауны [Лебедева, 1978, с. 91; Геология…, 1997, с. 529]. Один из маршрутов разведок проходил по южному берегу Мингечевир-ского водохранилища. Здесь в ~1 км на ЮВ от плотины ГЭС, у подножия хребта Гараджа (восточное продолжение хребта Боздаг) было зафиксировано местонахождение с совместным залеганием палеонтологических и археологических материалов в отложениях бакинского региояруса среднего плейстоцена (рис. 1). Памятник получил название Гараджа и изучался совместной азербайджано-российской экспедицией с небольшими перерывами с 2012 по 2021 г. [Кулаков, Зейналов, 2014].

Общая геологическая ситуация и стратиграфия отложений

Памятник Гараджа расположен у северного подножия одноименного хребта (абс. высота +90 м), представляющего собой антиклинальную складку высотой до 200 м, протяженностью с З на В ~10 км при ширине до 3 км. Хребет Гараджа является структурным продолжением более крупного хребта Боздаг, вытянутого далее на З более чем на 100 км. В окрестностях водохранилища расположены и другие антиклинальные хребты: Дуздаг, Палантекян, Коджашен и т.д.

Неотектоническое развитие рассматриваемой территории в раннем и среднем плейстоцене характеризовалось длительным погружением. Это подтверждается в целом согласным залеганием акчагыльских, апшеронских и бакинских толщ, мощность которых на отдельных участках составляет несколько сотен метров. Участок Гараджа и примыкающие к нему хребты Боздаг и Дуздаг многократно описаны в геологической литературе как место классического распространения отложений этих ярусов [Лебедева, 1978, с. 77; Геология…, 1997, с. 527].

Особенности палеогеографии этого региона в раннем и среднем плейстоцене определялись тем, что береговая линия Куринского залива различных палеобассейнов Каспия перемещалась на значительные расстояния (десятки километров) с амплитудой колебаний уровня моря в сотни метров. Такие колебания детально установлены для позднего плейстоцена [Янина, 2012, с. 197]. Предполагается, что в раннем и среднем плейстоцене продолжительность отдельных трансгрессий и регрессий была существенно большей [Свиточ, 2014, с. 234]. Количество таких колебаний уровня моря за последние 2 млн лет могло быть значительным, на это указывают многочислен-

Рис. 1. Карта-схема района работ.

ные пачки морских и континентальных отложений в пределах Куринского палеозалива.

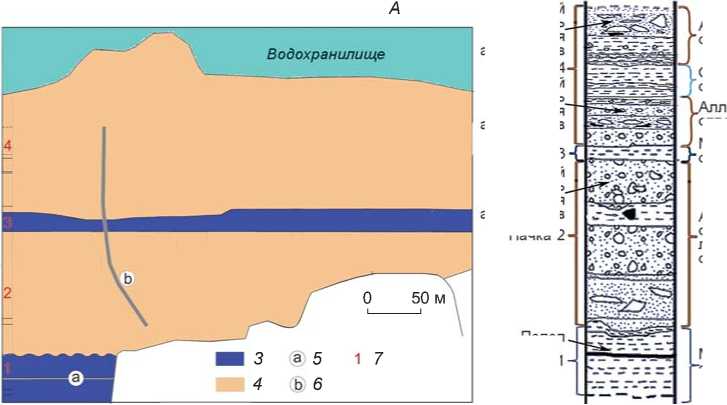

В конце бакинского времени в регионе произошла резкая инверсия тектонического режима, началось складкообразование [Милановский, 1968], определившее поднятие хребтов и смену режима осадконакопления. Вздымание пород сопровождалось значительной эрозией. После создания в 1950-е гг. Мингечевирско-го водохранилища дополнительным фактором этого процесса стала береговая абразия, которая способствовала интенсивному размыву рыхлых отложений в волно-прибойной зоне и обнажению в районе хребта Боздаг – акчагыльских и апшеронских, а у хребта Гараджа – апшеронских и бакинских пород. В зоне современного размыва последних выявлено местонахождение Гараджа (рис. 2, А , Б ).

На участке, где локализован памятник, отложения представлены переслаиванием разнообразных терригенных пород (галечники, пески, алевриты, глины) со следами многочисленных размывов. Эти слои формируют северное крыло антиклинали, простираются с З на В и имеют крутое падение на С под углом в среднем ~60°.

В основании разреза залегает толща алевритов серожелтого цвета мощностью более 50 м (нижняя морская толща – пачка 1) (рис. 2, В ). В ней фиксируется четко выраженный пласт вулканического пепла характерного розового цвета. Такой цвет пепел приобрел, согласно предварительным данным, в результате диагенетических изменений в морской среде. В нижней части этих отложений встречаются раковины моллюсков бакинского времени ( Didacna parvula , определение Т.А. Яниной).

Аллювиальные отложения

Верхний уровень залегания артефактов Пачка 4

Средний уровень залегания артефактов

Пачка 3 Нижний уровень залегания артефактов

Пачка 2

Пепел

Озерные отложения

Морские отложения

Аллювиальные озерные, литоральные отложения

Морские "отложения

Пачка 1

Б

В

Рис. 2. Стратиграфическая ситуация на местонахождении Гараджа.

А – местонахождение, вид сверху; Б – план-схема местонахождения; В – сводная стратиграфическая колонка отложений. 1 – граница основного скопления артефактов; 2 – граница бакинских (средний плейстоцен) и апшеронских (ранний плейстоцен) отложений; 3 – морские отложения; 4 – аллювиальные и литоральные отложения; 5 – вулканический пепел; 6 – траншея; 7 – пачка отложений.

ювиальные отложения

15 м

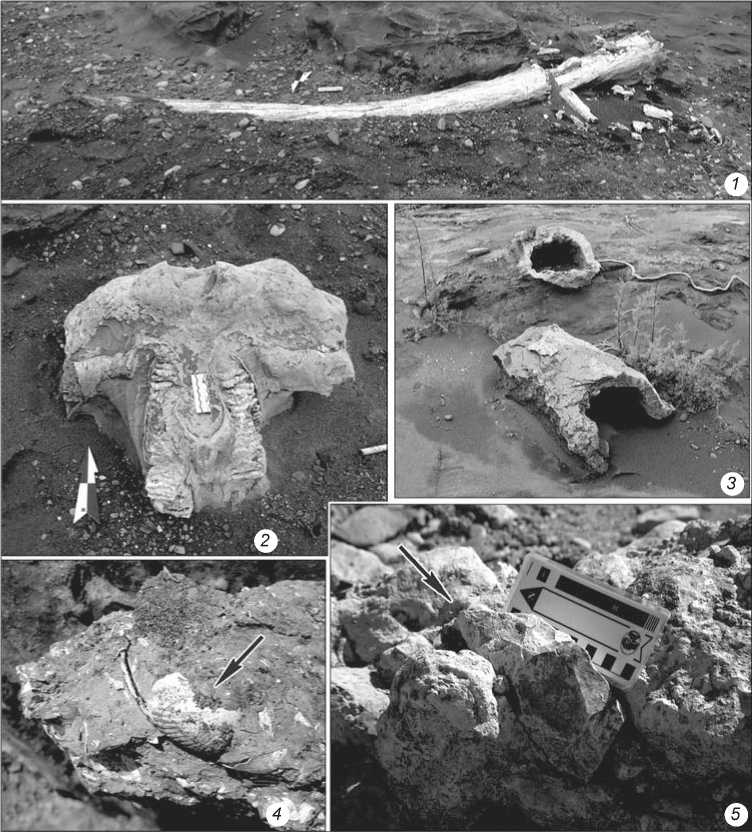

За этими отложениями с размывом залегает толща серых песков мощностью ~30–35 м со сложным внутренним строением (нижняя континентальная толща – пачка 2). В о сновании представлены массивные серые пески. Их перекрывают косослоистые пески с линзами гальки, встречаются серо-желтые пески оглинянные. В толще фиксируются два тонких (0,1–0,2 м) прослоя с бакинскими раковинами (рис. 3, 4 ) и линза серо-желтых глин мощностью до 5 м, в которой обнаружен палеонтологический материал (рис. 3, 1 ). Кроме того, в песках встречаются хорошо сохранившиеся слепки стволов и веток крупных деревьев диаметром до 0,7 м (рис. 3, 3 ). Эта пачка отложений определяется нами как континентальная; с ней, видимо, связан нижний уровень залегания археологического материала (рис. 4).

Над указанной пачкой находится толща слоистых пестроцветных глин мощностью ~10 м; она протягивается вдоль всего участка и является маркирующей. В ее центральной части залегает слой мощностью 0,8 м, насыщенный раковинами бакинских моллюсков ( Didacna eulachia , определение Т.А. Яниной). Кровля толщи имеет следы интенсивного размыва, а сама она выделяется нами как верхняя морская (пачка 3).

Выше описанной залегает сложно по строенная толща с переслаиванием песков, глин, галечников общей мощностью до 40 м. Отложения представлены в основном серыми косослоистыми пе сками с линзами мелкой и крупной гальки. Отдельные прослои песков насыщены крупными слепками стволов деревьев и массовым палеонтологическим материалом (см. рис. 3, 2 ). На нескольких уровнях зафиксиро-

Рис. 3. Условия залегания археологического и палеонтологического материала на уровне второй континентальной толщи (Unit 3) на местонахождении Гараджа.

1 – бивень лесного слона ( Palaeoloxodon antiquus ); 2 – череп ископаемого слона ( Archidiskodon sp.); 3 – фрагменты окаменевших стволов деревьев; 4 – раковина Didacna eulachia ; 5 – рубило, in situ .

Рис. 4. Залегание архео- логического материала на местонахождении Га-раджа.

-

1 – схема расположения условных уровней;

-

2 – распределение артефактов по уровням на основном участке концентрации (сборы 2021 г.).

а – артефакты нижнего уровня; б – среднего; в – верхнего.

ювён^

100 м

вано развитие серых массивных слоистых озерных глин, часто со следами размыва. Эта толща определяется нами как верхняя континентальная (пачка 4) и с ней связаны средний (см. рис. 3, 5 ) и верхний уровни залегания археологического материала.

Пачку 4 с размывом перекрывает толща желтых глин, верх разреза скрыт под водой. На соседних участках похо-

жие отложения перекрывают-

ся песками с редкой галькой и остатками палеофауны, которые, в свою очередь, подстилают толщу серо-желтых глин мощностью до 100 м. По литературным данным [Лебедева, 1978, с. 91], верхняя часть разреза хребта Гараджа в его восточной части сложена аллювиальными галечниками хазарского возраста мощностью в десятки метров.

Таким образом, местонахождение Гараджа связано с отложениями бакинского этапа, которые пред- ставлены несколькими пачками сложного строения и различного генезиса (морской и континентальный). Особенностью участка является залегание пород наклонно под углом ок. 60°. Континентальные отложения, лежащие на двух уровнях, сложены в основном аллювиальными песками с линзами гальки и озерными глинами. В этих линзах, простирающихся с перерывами на десятки метров, встречаются остатки деревьев и животных, а также каменные артефакты. Морские отложения, образующие также две толщи, сложены глинами и алевритистыми песками, насыщенными на отдельных участках малакофауной. Все пачки залегают согласно. При этом внутри континентальных толщ, а также в зонах их контакта с морскими отложениями имеются многочисленные следы размыва, иногда значительной мощности. Строение разреза об- условлено сложной динамикой уровня моря и сменой режимов осадконакопления. Согласно комплексу естественно-научных данных (в первую очередь состав малакофауны и крупных млекопитающих), вся толща отложений на этом участке соответствует значительному интервалу в рамках бакинского этапа истории Каспия, возраст которого определяется в диапазоне ~0,8–0,4 млн л.н. [Свиточ, 2014, с. 174–179].

Палеонтологические материалы

В ходе работ 2012–2021 гг. на местонахождении Га-раджа была собрана представительная коллекция остатков плейстоценовой фауны (196 экз.). Часть палеонтологического материала была вцементирована в песчано-галечную брекчию, представленную в виде маломощных прослоев в пачке 2, но основное количество остеологических остатков находилось в поверхностном залегании на участках размыва континентальных толщ, в пределах прибрежной полосы. Среди определимых находок (121 экз.) наиболее многочисленны (~50 %) остатки (бивень, зубы, фрагменты черепов и посткраниального скелета (все палеонтоло- гические определения выполнены Т.М. Эйбатовым и В.В. Титовым)) ископаемого слона (Archidiskodon sp.). Кроме того, определены ко сти южного (Archidiskodon meridionalis) и лесного (Palaeoloxodon antiquus) слона. В коллекции также массово представлены благородный олень (Cervus sf. elaphus) и древний бык (Bos sp.). В небольших количествах имеются кости носорога Мерка (Stephanorhinus hundsheimensis/ Stephanorhinus kirchbergensis), древней лошади (Equus caballus), большерогого (Praemegaceros verticornis) и гигантского (Megaloceros giganteus) оленей. Следует отметить наличие копролитов (7 экз.) парнокопытных (Cervidae sp.) и неопределимых крупных животных.

Таким образом, основная часть видов, представленных на местонахождении, в целом соответствует тираспольскому фаунистическому комплексу, время существования которого укладывается в пределы бакинского этапа развития Каспия (средний плейстоцен).

Археологические материалы

Археологический материал на Гарадже, как отмечено выше, связан с песчано-галечными прослоями в континентальных толщах и залегает на их размывах, как правило, с незначительным горизонтальным смещением. Согласно общей геологической ситуации на объекте, здесь выделяется три зоны концентрации каменных артефактов: нижний уровень , связанный с наиболее древней континентальной толщей; средний , относящийся к «континентальной толще II» пачки 4, и верхний – содержащиеся в нем находки происходят из кровли этой же толщи, но фиксируются только при максимально низких уровнях стояния воды (см. рис. 4). В ходе работ 2012–2021 гг. несколько артефактов было выявлено при разборе сцементированных участков песка на среднем уровне , т.е. они залегали in situ (см. рис. 3, 5 ). Общая протяженность нижней континентальной толщи в горизонтальном простирании составляет ~40 м, верхней ~60 м.

Все предметы в коллекции изготовлены из местного галечного сырья (аллювий пра-Куры), которое в изобилии встречается в песчано-галечных линзах и прослоях континентальных толщ. Как правило, это осадочные породы разной степени окремнения, реже – эффузивы, в единичных случаях – кварциты. Практически у всех артефактов измененная поверхность; высокий процент сильно окатанных изделий со сглаженными и плохо читаемыми ребрами, затрудняющими идентификацию находок. Таким образом, хотя общая коллекция артефактов Гараджи насчитывает более 350 экз., из них только 295 экз. могут быть определены типологически.

По выделенным уровням залегания артефакты распределены примерно в равных пропорциях. Сто- ит отметить, что в коллекции 2012–2019 гг. изделия из верхнего уровня составляют только ~10 %; это, скорее всего, связано с высокими отметками зеркала водохранилища и, соответственно, меньшей, по сравнению с 2021 г., площадью обследуемого участка. Так, в 2021 г. при минимальном уровне воды, когда было собрано ~40 % всей коллекции артефактов памятника, находки по уровням распределились практически одинаково – 45, 47, 44 экз. Предварительный анализ всей коллекции показал, что в технико-типологическом плане состав изделий по уровням залегания практически идентичен, а разница в долях орудий и нуклеусов определенных типов колеблется в пределах 10–15 %. С учетом этого и относительной малочисленно сти коллекции все артефакты Гараджи, на наш взгляд, можно рассматривать в совокупности, а вероятные различия между комплексами уровней оговаривать дополнительно.

При проведении исследования были проанализированы 136 артефактов, обнаруженных в ходе работ 2021 г., а также выборка из 250 типологически выраженных изделий из сводной коллекции 2012–2019 гг.

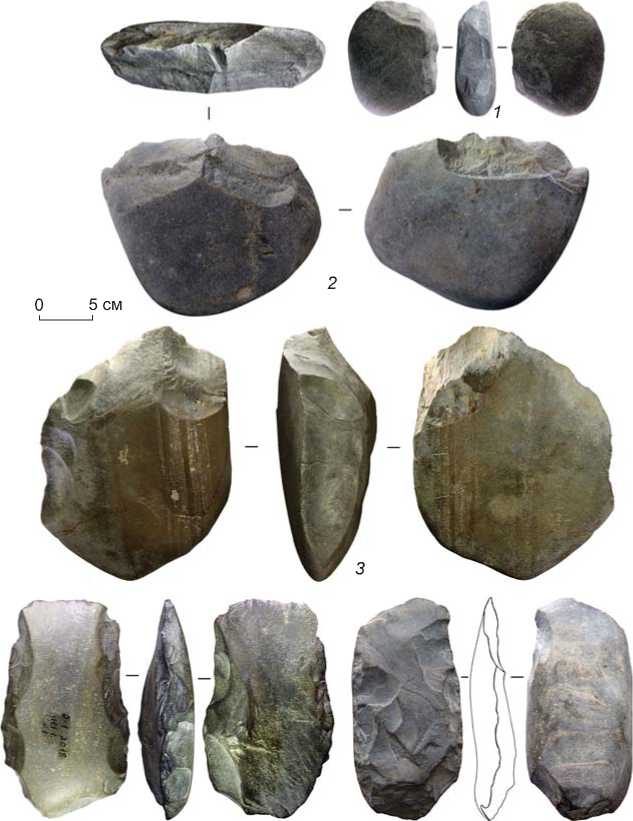

Нуклевидные формы, включающие типологически выраженные ядрища и немногочисленные нуклевид-ные обломки, составляют ~20 % коллекции. Среди нуклеусов преобладают (~80 %) простейшие однофронтальные формы параллельного принципа скалывания с минимальной предварительной подготовкой или без таковой (рис. 5, 1 ). Часть из них близка чопперам и отличается от последних только углом схождения краев (≥60°), не образующих рабочее лезвие. Практически все остальные изделия относятся к радиальным (рис. 5, 2 ) и долечным (для получения «цитронов») ядрищам, представленным примерно в равных пропорциях. В коллекции имеются два нуклеуса, демонстрирующие леваллуазскую технику расщепления: небольшое, хорошо оформленное изделие, предназначенное для производства удлиненных конвергентных заготовок, и классическое «черепаховидное» ядри-ще для отщепов. Оба предмета, поверхность которых претерпела незначительные изменения, выполнены на качественном кремнистом сырье и явно выбиваются из общего контекста индустрии. Наряду с ну-клевидными формами в коллекции довольно много (~10 %) расколотых галек с признаками бессистемной обработки, возможно, представляющих этап начальной апробации сырья.

Среди отщепов (~20 % коллекции) преобладают крупные сколы (рис. 5, 2–4 ). Мелкие изделия единичны. Среди отщепов значительна доля (~40 %) первичных или оформляющих галечные орудия, они покрыты коркой более чем наполовину (рис. 5, 4 ). Пять предметов относятся к категории «долек»/«цитронов» (рис. 5, 3 ). Ударные площадки сколов естественные или гладкие, в единичных случаях двугранные.

Рис. 5. Орудия и сколы с местонахождения Гараджа.

1 – чоппер; 2 , 3 – долечные отщепы («цитроны»); 4 – первичный отщеп.

Рис. 6. Орудия с местонахождения Гараджа.

1 – скребло на гальке; 2 , 3 – чопперы; 4 , 5 – кливеры (колуны).

Наиболее многочисленны (~50 %) орудийные формы; такая представительность обычна для подъемных комплексов и объясняется прежде всего более легкой идентификацией этих предметов при визуальном осмотре территории.

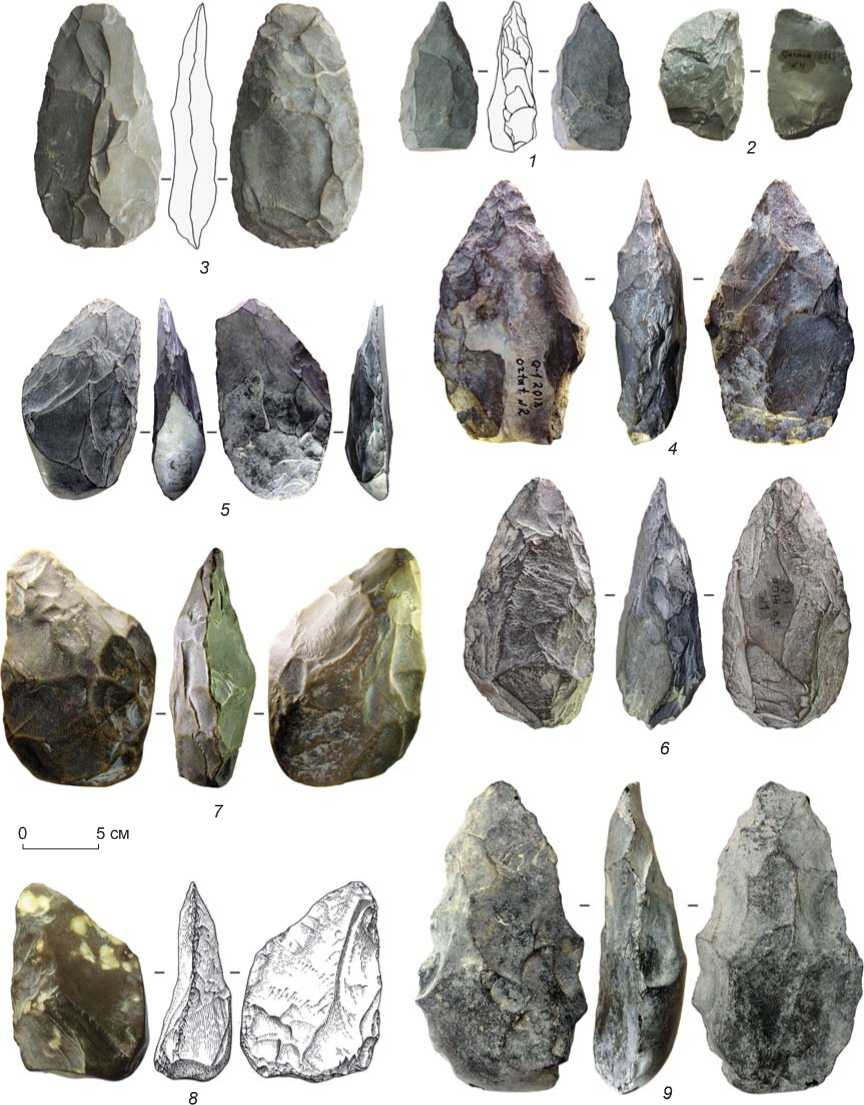

Среди орудий преобладают галечные рубящие формы – чопперы (27 экз.) (рис. 5, 1 ; 6, 2 , 3 ) и крупные двусторонне обработанные изделия (41 экз.) (рис. 7, 1 , 3–9 ). Многочисленна также коллекция частичных бифасов и предметов с элементами двусторонней обработки (10 экз.). Все частичные бифасы представляют собой полуфабрикаты, имеющие чаще всего такую же форму, как и полностью оформленные орудия, но обработанные только с одной стороны. Большое разнообразие характерно для рубил. Зафиксированы миндалевидные (рис. 7, 6 , 9 ), сердцевидные (рис. 7, 1 , 4 ), овальные бифасы и лиманд (рис. 7, 3 ). Около 50 % изделий имеют галечную «пятку» (рис. 7, 1 , 7 , 9 ); выявлены обушковые, асимметричные изделия (рис. 7, 7 ), в т.ч. напоминающие асимметричные формы категории Keilmesser (рис. 7, 5 , 8 ). Преобладают двояковыпуклые бифасиальные орудия (рис. 7, 1 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ).

Еще одна категория изделий, являющихся культурно-хронологическими маркерами, – кливеры («ко-

Рис. 7. Бифасиальные орудия с местонахождения Гараджа.

1 , 2 , 5–9 – рубила (бифасы); 3 – лиманд; 4 – рубило, залегавшее in situ .

луны») (см. рис. 6, 4 , 5 ). В коллекции Гараджи их 7 экз.: 2 готовых изделия и 5 заготовок. Изделия выполнены на очень крупных (более 15 см) удлиненных первичных сколах. Орудия этого типа характерны для части ашельских индустрий и встречаются в Африке и Южной Евразии от раннего ашеля до раннего среднего палеолита.

Наряду с рубящими галечными орудиями, материалы памятника включают скребла (11 экз.), выполненные на сколах или продольно расколотых гальках (см. рис. 6, 1) и галечных обломках. В небольших количествах имеются зубчатые и выемчатые изделия, сколы с бессистемной ретушью, а также ну-клевидный скребок, этот тип характерен для ран- него палеолита Кавказа [Любин, 1998, с. 172–173]. Из предметов, выделяющихся в орудийном наборе, следует отметить скребло на крупном сколе, тщательно оформленное разноразмерной ступенчатой ретушью, близкой к ретуши «кина», которая характерна для среднего палеолита (см. рис. 7, 2), и два леваллуазских нуклеуса.

При работах на юго-восточном берегу Мингече-вирского водохранилища, кроме основного участка распространения артефактов в пределах местонахождения Гараджа, было зафиксировано еще несколько небольших зон концентрации археологического материала, расположенных в 1–3 км к В от памятника. На них было обнаружено ок. 50 предметов. Состав изделий близок к таковому на Гарадже. Это колотые гальки, однофронтальные параллельные нуклеусы, крупные отщепы, а также орудия, среди них – шесть чопперов, шесть рубил разной формы и три бифаси-альных изделия (заготовки?).

Материалы Гараджи содержат артефакты из двух литологических толщ, разделенных отложениями морского генезиса, которые могут значительно различаться по возрасту, однако в целом вариабельность коллекции не выходит за рамки индустрий финального раннего палеолита. Данный технокомплекс хорошо вписывается в общекавказский контекст индустрий ашельского типа с бифасами и соответствует хронологическим рамкам, определяемым геологическими и палеонтологическими данными, – бакинскому времени. Он имеет следующие особенности. В материалах, представляющих первичное расщепление, доминируют простейшие параллельные ядрища, имеются свидетельства эпизодического использования радиального и долечного расщепления. Орудия изготавливали чаще всего из галек или массивных первичных сколов с них. Вторичная обработка преимущественно сколовая. В орудийном наборе превалируют крупные формы (рубила, чопперы, кливеры, скребла). Орудия на сколах малочисленны, без признаков интенсивной обработки. В коллекции преобладают предметы крупных размеров. Следует учитывать, что 99 % артефактов находилось в экспонированном состоянии в зоне песчано-галечного пляжа, где у крупных и массивных изделий существенно больший шанс сохраниться и быть найденными. Наличие единичных леваллуазских форм и скребла кина также не противоречит раннепалеолитической атрибуции этих материалов, т.к. в последнее время на Восточном и Южном Кавказе было открыто несколько раннепалеолитических объектов, технокомплексы которых включали орудия как крупные двусторонние, так и созданные с использованием леваллуазской техники (Дарваг-чай-Залив-4, Нор-Гехи-1) [Рыбалко, Кандыба, 2021; Adler et al., 2014].

Дискуссия

Первые индустрии с бифасами (рубилами), появившиеся в Африке примерно 1,8–1,5 млн л.н., знаменуют начало длительной (более 1 млн лет) ашельской эпохи. В последующем подобные комплексы распространились на Ближнем Востоке (~1,4–0,9 млн л.н.) и далее на евразийском континенте [Деревянко, 2014, с. 173–177; Axe Age…, 2006; Semaw, Rogers, Stout, 2009]. Некоторые исследователи выделяют собственно ашельские комплексы и архаичные индустрии с двусторонне обработанными орудиями. Согласно этой точке зрения, распространение ашельских индустрий с Ближнего Востока на восток Евразии произошло не позднее ~0,5 млн л.н., а на запад континента, в т.ч. на Кавказ, – ок. 0,7–0,6 млн л.н. [Деревянко, 2014, с. 43–67]. Считается, что техника двусторонней обработки на этих территориях могла быть известна существенно раньше (например, на Кавказе ~1,4 млн л.н., в Индии ~1,2 млн л.н., в Китае ~1,6 млн л.н., на Яве ~1,2 млн л.н.) [Щелинский, 2021, с. 53–57; Larick et al., 2001; Paddayya et al., 2002; Zhou et al., 2004].

Анализ каменных индустрий, существовавших на Южном и Восточном Кавказе в бакинское время, позволяет выделить несколько памятников, на материалах которых можно построить схемы развития каменных технологий на данной территории в финале раннего палеолита.

Один из самых известных памятников Кавказа и ближе всего расположенный к Гарадже (~150 км) – пещера Азых (Азербайджан) – содержит слои с материалами ашельского облика (слои VI и V), относящимися, согласно данным палеонтологии и палинологии, к среднему плейстоцену [Гусейнов, 2010, с. 185– 188]. Для подошвы слоя V получена ЭПР-дата 293 ± ± 23 тыс. л.н. Эти слои отделены от слоя III с более молодыми комплексами археологически стерильными отложениями [Azokh Cave…, 2016, р. 27–54].

В коллекции слоя VI (1 890 артефактов) расщепление представлено небольшим количеством дисковидных (радиальных) и параллельных однофронтальных ядрищ. Около половины ударных площадок сколов двугранные и фасетированные. Среди орудий доминируют скребла разных модификаций, в т.ч. конвергентные и угловатые. Много зубчато-выемчатых изделий и атипичных скребков. Доля крупных орудий на гальках (чопперы, кливеры, бифасы) составляет 10 %. Зафиксировано несколько лимасов и небольших острий, близких к тейякским [Гусейнов, 2010, с. 189–196].

Индустрия слоя V, который по мощности больше (~3 м), чем предыдущий, менее многочисленна – 289 экз. Первичное расщепление в ней представлено немногочисленными ядрищами тех же типов, что и в слое VI, однако появляются свидетельства ис- пользования леваллуазской техники. Среди отщепов есть целевые леваллуазские заготовки; увеличивается доля фасетированных ударных площадок. Отмечено усложнение вторичной обработки и применение приема утончения оснований заготовок. В орудийном наборе преобладают скребла, в основном двулезвийные, а также чопперы и бифасы. Зубчато-выемчатых изделий немного. Зафиксированы не встречавшиеся в других слоях мустьерские остроконечники, а также единичные остроконечные формы с подтесанным основанием [Там же, с. 197–202].

Благодаря использованию леваллуазской техники, более совершенных приемов вторичной обработки и появлению характерных среднепалеолитических типов орудий (мустьерские остроконечники, сложные формы скребел и др.), индустрия слоя V выглядит очень развитой для раннего палеолита. С учетом немногочисленности артефактов коллекции и их стратиграфической позиции (находки разнесены по 3-метровой толще отложений) можно полагать, что данный комплекс содержит свидетельства нескольких разновременных посещений пещеры древними коллективами, представлявшими, возможно, разные индустриальные традиции [Любин, 1998, с. 33–43].

Из стратифицированных среднеплейстоценовых комплексов на территории Армении наиболее информативно значимыми являются материалы стоянок Даштадем-3 и Нор-Гехи-1. В коллекции Даштадем-3 (~2 500 экз.) среди нуклеусов доминируют параллельные одно- и двуплощадочные, имеются радиальные и леваллуазские (для острий) ядрища. В группе орудий превалируют бифасы (рубила), крупные клювовидные изделия и ножи. Малочисленны скребла, атипичные скребки, выемчатые изделия. Есть острия леваллуа. По совокупности геологических и археологических данных комплекс определяется как поздне-ашельский, скорее всего, в рамках финала среднего плейстоцена [Kolpakov, 2009].

Возраст материалов стоянки Нор-Гехи-1, согласно серии Ar/Ar-дат, ~350–300 тыс. л.н. Их характеризует сочетание развитого параллельного и леваллуазского расщепления. Последнее было направлено на получение как отщепов, так и удлиненных, в т.ч. остроконечных, заготовок. Значительную долю составляют сколы с фасетированными площадками. Среди орудий преобладают различные скребла, включая dejete и кина, достаточно много бифасов разных размеров и форм [Adler et al., 2014].

На Северо-Восточном Кавказе известны три стратифицированных памятника с представительными индустриями ашельского облика. На памятнике Дар-вагчай-Залив-4 (Южный Дагестан) комплексы с бифа-сами зафиксированы в слоях 5 и 3, возраст которых, согласно ОСЛ-датам, 370–330 и 250–220 тыс. л.н. соответственно [Курбанов, Рыбалко, Янина, 2021]. Эти хронологические определения хорошо согласуются с геологическими и палеонтологическими данными. Свидетельства первичного расщепления в индустрии слоя 5 (~300 экз.) указывают на доминирование параллельной техники и эпизодическое применение радиальной и долечной. Среди орудий наиболее массовыми являются шиповидные и выемчатые изделия. Много крупных галечных орудий (пики, чопперы, рубила). Имеются простые формы скребел, в т.ч. галечные, и атипичные скребки. Значительна часть орудий небольших размеров (2–4 см) [Деревянко и др., 2012, с. 241–245; Рыбалко, Кандыба, 2021].

В индустрии слоя 3 (~1 000 экз.) первичное расщепление представляют параллельные однофронтальные ядрища. Радиальные нуклеусы редки, есть свидетельства применения леваллуазской техники (единичные ядрища для отщепов и удлиненных заготовок; сколы леваллуазской морфологии). Среди орудий доминируют шиповидные и выемчатые изделия. По сравнению с коллекцией слоя 5, в данной индустрии скребел и атипичных скребков больше, крупных орудий на гальках меньше. Последние представлены теми же группами, но включают дополнительно нуклевидные скребки и большую долю бифасиаль-ных форм. Имеются острия. Часть орудий – небольшие по размерам (2–4 см) [Деревянко и др., 2012, с. 238–241].

На расположенном поблизости памятнике Дарваг-чай-Залив-1 археологический материал ашельского облика (~600 экз.) связан с гравийно-галечными отложениями. Практически все ядрища параллельные однофронтальные. Единичны нуклеусы комбева и ле-валлуазские ядрища для удлиненных заготовок. Среди сколов имеются предметы леваллуазской морфологии. Состав орудий такой же, как в слое 3 памятника Дар-вагчай-Залив-4 [Деревянко и др., 2012, с. 217–220; Деревянко, Рыбалко, Кандыба, 2016].

Вне стратиграфического контекста залегает значительная часть ашельских материалов на Восточном и Южном Кавказе – Сатани-дар, Джрабер, Чикиани, Лорийское плато, Лаше-Балта и др. [Любин, 1998, с. 136–155; Gasparyan et al., 2014]. Наиболее характерным и массовым элементом всех этих комплексов являются крупные рубящие орудия разных типов (бифасы, кливеры, пики и т.д.); они служат основным временным индикатором.

Таким образом, рассмотренные материалы ашель-ских индустрий этой части Кавказа характеризуются большим разнообразием локальных вариантов. Так считают все исследователи палеолита региона, несмотря на расхождения в определении принципов выделения этих вариантов, их хронологии и границ распространения и т.д. [Любин, 1998, с. 168–175; Дороничев и др., 2007, с. 200–250; Деревянко, 2014, с. 43–67; Амирханов, 2016, с. 177–187].

Сравнение материалов Гараджи с указанными памятниками выявило следующее. Благодаря наличию в составе индустрии таких типов, как рубила, колуны-кливеры, чопперы, преобладанию орудий на гальках, отсутствию леваллуазских элементов и проявлениям довольно архаичной техники расщепления (долечные и простейшие параллельные нуклеусы, минимальная подготовка ядрищ) комплекс Гараджи выглядит более древним, чем индустрии известных на Кавказе стоянок финала бакинского времени (0,4–0,3 млн л.н.). На общем фоне его выделяет безусловное доминирование среди орудий крупных бифасиальных форм. Бифасы и близкие им формы (51 экз.) составляют ок. 1/3 орудийного набора памятника. Это самые высокие показатели для известных раннепалеолитических памятников Кавказа. Кроме того, указанные изделия демонстрируют очень большое разнообразие по форме, пропорциям, характеру обработки, расположению рабочего края и др. Скорее всего, это связано с несколькими этапами заселения территории стоянки разными коллективами и/или специализацией бифасиальных орудий (форма и характер обработки определялись их конкретной хозяйственной функцией). Показательно, что такое же разнообразие би-фасиальных форм можно наблюдать на памятниках дарвагчайской группы – представлен большой спектр двусторонних орудий, относящихся к разным хронологическим отрезкам и разным локациям [Харевич, Колобова, Рыбалко, 2022].

Материалы Гараджи, в целом оставаясь в границах изменчивости позднеашельских комплексов, обнаруживают особенности, обусловленные несколькими эпизодами функционирования стоянки в финале бакинского времени. Например, отмечается большое разнообразие бифасиальных форм, среди них – как грубо обработанные массивные рубящие орудия с галечной «пяткой», так и тщательно оформленные и тонкие изделия типа Keilmesser и лимандов. В коллекции памятника Гараджа представлено как минимум два преемственных технокомплекса, более молодой из которых включает наряду с продвинутыми формами бифасов отдельные изделия, выполненные с использованием леваллуазской техники, и интенсивно ретушированные скребла. Близкие ей по возрасту материалы стоянки Дарвагчай-Залив-4, в которых проявилась динамика развития технологии изготовления ручных рубил (усложнение технологических приемов и стандартизация формы), свидетельствуют об этих же процессах [Там же]. Индустрия Гараджи в отличие от дагестанских комплексов не содержит большого количества мелких выемчатых и шиповидных форм. С учетом того, что в подъемном комплексе Гараджи предметы небольшого размера могли не сохраниться в силу ряда природных факторов или вмешательства человека, вероятно, эти отличия не являются принципиальными. Окончательное решение данного вопроса возможно при условии продолжения изучения памятника и уточнения его хронологии.

Заключение

После открытия в 1960 г. Азыхской пещеры в изучении раннего палеолита Азербайджана наступил длительный перерыв. Азых долгое время оставался единственной точкой на карте Юго-Восточного Кавказа, связанной с начальными этапами заселения человеком данной территории. Обнаружение в 2012 г. местонахождения Гараджа открыло возможность продолжить изучение древнейшей истории региона на новом уровне. Несмотря на то, что археологический материал вследствие разрушения вмещающих отложений был частично утерян, исследование памятника позволило получить комплекс важной информации о раннем палеолите и естественной истории региона. С учетом малочисленности стоянок открытого типа этого времени на Кавказе, представительности археологиче ской коллекции Гараджи, наличия палеонтологического материала, а также возможности уверенно привязать артефакты к конкретным литологическим слоям и провести абсолютное датирование можно утверждать, что этот объект наряду с пещерой Азых является ключевым для понимания ранних этапов заселения как Южного Кавказа, так и всего Западного Прикаспия. Проявления простейших техник первичного расщепления и вторичной обработки, представительный набор крупных орудий, включая самую значительную в регионе коллекцию ручных рубил, свидетельствуют о полном соответствии материалов Гараджи комплексам первой половины среднего плейстоцена, известным на Кавказе и сопредельных территориях. При этом отдельные элементы коллекции (единичные леваллуазские нуклеусы, скребло кина, продвинутые формы бифа-сов) указывают на наличие в ней двух разновременных, но технологически преемственных комплексов, развивавшихся в рамках общей позднеашельской индустриальной традиции.

Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда, проект № 21-18-00552 «Древнейшая история Каспийского региона: хронология и развитие археологических культур в условиях меняющейся природной среды». Авторы выражают благодарность Т.А. Яниной, Т.М. Эйбатову и В.В. Титову за палеонтологические определения и обсуждение результатов исследований.

Список литературы Финальный ранний палеолит Азербайджана (по материалам местонахождения Гараджа)

- Амирханов Х.А. Северный Кавказ: начало преистории. – Махачкала: МавраевЪ, 2016. – 344 с.

- Анойкин А.А. Во сточный Кавказ в позднем эоплейстоцене: палеогеография и археология // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2021. – Т. 20. – № 3. – С. 46–56.

- Геология Азербайджана. – Баку: ЭЛМ, 1997. – Т. 1: Стратиграфия. – Ч. 2: Мезозой и кайнозой. – 636 с.

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. – Баку: Текнур, 2010. – 220 с.

- Деревянко А.П. Бифасиальная индустрия в Восточной и Юго-Восточной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. – 372 с.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Анойкин А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2012. – 292 с.

- Деревянко А.П., Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследование раннепалеолитического комплекса стоянки Дарвагчай-Залив-1 (Юго-Восточный Дагестан) в 2016 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 55–58.

- Дманиси (Dmanisi) I. – Тбилиси: Мецниереба, 1998. – 260 с.

- Дороничев В.Б., Голованова Л.В., Барышников Г.Ф., Блэквелл Б.А.Б., Гарутт Н.В., Левковская Г.М., Молодьков А.Н., Несмеянов С.А., Поспелова Г.А., Хоффекер Д.Ф. Треугольная пещера. Ранний палеолит Кавказа и Восточной Европы. – СПб.: Островитянин, 2007. – 270 с.

- Кулаков С.А., Зейналов А.А. Первый топорик (hachereau sur éclat, fl ake cleaver) в ашеле Кавказа // Stratum plus. – 2014. – № 1. – С. 17–27.

- Курбанов Р.Н., Рыбалко А.Г., Янина Т.А. Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-

- Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 161–166.

- Лебедева Н.А. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия. – М.: Наука, 1978. – 136 с.

- Любин В.П. Палеолит Кавказа // Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л.: Наука, 1989. – С. 7–142. – (Палеолит мира).

- Любин В.П. Ашельская эпоха на Кавказе. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1998. – 192 с.

- Милановский Е.Е. Новейшая тектоника Кавказа. – М.: Недра, 1968. – 483 с.

- Рыбалко А.Г., Кандыба А.В. Исследования раннепалеолитических комплексов стоянки Дарвагчай-Залив-4 в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 228–232.

- Свиточ А.А. Большой Каспий: строение и история развития. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2014. – 272 с.

- Харевич А.В., Колобова К.А., Рыбалко А.Г. Форма и технология изготовления ручных рубил в позднем ашеле Северо-Восточного Кавказа // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2022. – № 4. – C. 16–26.

- Щелинский В.Е. Ранний ашель Западного Предкавказья. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2021. – 132 с.

- Янина Т.А. Неоплейстоцен Понто-Каспия: биостратиграфия, палеогеография, корреляция. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2012. – 264 с.

- Adler D.S., Wilkinson K.N., Blockley S., Mark D.F., Pinhasi R., Schmidt-Magee B.A., Nahapetyan S., Mallol C., Berna F., Glauberman P.J., Raczynski-Henk Y., Wales N., Frahm E., Jöris O., MacLeod A., Smith V.C., Cullen V.L., Gasparian B. Early Levallois technology and the Lower to Middle Paleolithic transition in the Southern Caucasus // Sci. – 2014. – Vol. 345 (6204). – P. 1609–1613.

- Axe Age. Acheulian Tool-making from Quarry to Discard / eds. N. Goren-Inbar, G. Sharon. – L.: Equinox, 2006. – 514 p.

- Azokh Cave and the Transcaucasian Corridor / eds. Y. Fernández-Jalvo, T. King, L. Yepiskoposyan, P. Andrews. – N. Y.: Springer, 2016. – 350 p.

- Gasparyan B., Adler D.S., Egeland C.P., Azatyan K. Recently discovered Lower Paleolithic sites of Armenia // Stone Age of Armenia / eds. B. Gasparyan, M. Arimura. – Kanazawa: Kanazawa Univ., 2014. – P. 37–64.

- Kolpakov E.M. The Late Acheulian Site of Dashtadem-3 in Armenia // PaleoAnthropology. – 2009. – Vol. 2009. – P. 3−31.

- Larick R., Ciochon R.L., Zaim Y., Sudijono S., Rizal Y., Aziz F., Reagan M., Heizler M. Early Pleistocene 40K/39Ar ages from Bapang Formation hominins, Central Java, Indonesia // PNAS. – 2001. – Vol. 98. – P. 4866–4871.

- Paddayya K., Blackwell B.A.B., Jhaldiyal R., Petraglia M., Fevrier D.A., Chanderton D.A., Blickstein J.I.B., Skinner A.R. Recent fi ndings on the Acheulean of the Hunsgi and Baichbal Valleys, Kamataka, with special reference to the Isampur excavation and its dating // Current Sci. – 2002. – Vol. 83, N 5. – P. 641–647.

- Semaw S., Rogers M., Stout D. The Oldowan–Acheulian transition: Is there a “Developed Oldowan” artifact tradition // Sourcebook of Paleolithic Transitions. Methods, Theories, and Interpretations / eds. M. Camps, P. Chauhan. – N. Y.: Springer, 2009. – P. 173–192.

- Zhou R.X., Potts R., Xie F., Hoffman K.A., Deng C.L., Shi C.D., Pan Y.X., Wang H.Q., Shi R.P., Wang Y.C., Shi G.H., Wu N.Q. New evidence of the earliest human presence at high northern altitudes in northeast Asia // Nature. – 2004. – Vol. 431. – P. 559–562.