Финансовая культура: многогранность понятия, подходы к исследованию и место в научном дискурсе

Автор: Кунижева Д.А.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 7, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены подходы к исследованию финансовой культуры на основании анализа российских и зарубежных научных работ, предложена авторская концептуальная модель представления места финансовой культуры в социуме, разработано авторское определение данного вида культуры. Делается вывод о междисциплинарном характере финансовой культуры и предпринимается попытка представить данное понятие посредством, с одной стороны, элементов, относящихся к сознанию финансовых акторов, с другой - практик финансового поведения. Обозначены факторы, влияющие на финансовую культуру, в частности средовые, специфичные и универсальные. Кроме того, в научной статье приведены результаты контент-анализа научных работ, опубликованных с 2010 по 2022 г., реализованного в целях выявления содержаний и темпоральных особенностей темы финансовой культуры в российском научном дискурсе.

Финансовая культура, ценностный подход, деятельностно-феноменологический подход, институциональный подход, смыслы, культурная трансмиссия

Короткий адрес: https://sciup.org/149143283

IDR: 149143283 | УДК: 336.113.23 | DOI: 10.24158/tipor.2023.7.14

Текст научной статьи Финансовая культура: многогранность понятия, подходы к исследованию и место в научном дискурсе

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия, ,

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,

допускает данная система. Безусловно, полагать, что только система экономического хозяйствования страны влияет на финансовый выбор, поведение и культуру индивида, будет однобоко. Людям одновременно свойственно руководствоваться и неэкономическими мотивами, заблуждаться в суждениях и следовать неформальным правилам поведения – проявлять свою финансовую культуру.

Основы финансовой культуры впитывались членами социума с самого юного возраста вместе с религиозными (протестантскими) текстами и проповедями, в результате наблюдения за моделями финансового поведения отцов и дедов (Вебер, 2013). Стремление к наживе, денежной выгоде само по себе ничего общего не имеет с капитализмом. Это стремление наблюдалось и наблюдается официантов, врачей, кучеров, художников, кокоток, чиновников-взяточников, солдат, разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и нищих и т. д. – можно с полным правом сказать, что оно свойственно людям всех эпох и стран мира, повсюду, где для этого существовала или существует какая-либо объективная возможность (Чешев, 2014).

Для систематизации представлений о финансовой культуре, ее природе и месте в социуме более подробно изучены различные социологические концепции. В результате анализа получен ряд научных подходов к исследованию финансовой культуры, среди них: структурно-функциональный, ценностный, феноменологический и деятельностно-феноменологический, нарратоло-гический (сценарный), институциональный (неоинституциональный), экономико-социологический, социально-психологический.

Структурно-функциональный подход считается наиболее развитым по отношению к исследованию социокультурных явлений и объясняет взаимовлияние культуры и человека, например, через «социальный факт» (Э. Дюркгейм) или «правило соленого огурца» (данный оборот речи можно услышать в сегодняшних профессиональных сообществах) (Дюркгейм, 1991: 421). В качестве социальных фактов следует рассматривать обычаи, законы, правила поведения, религиозные верования, обряды, язык, денежную систему и т. д., или иначе – то, что человек застает готовым при рождении и что существует и функционирует независимо от него. Эти социальные факты оказывают на индивида сильное давление, принуждают его к определенным действиям и поступкам, в том числе в финансовой сфере. Структурно-функциональный подход позволяет также анализировать финансовую культуру с точки зрения ее структуры (т. е. как комплекс знаний, убеждений и особенностей поведения, которые сформированы в процессе взаимодействия людей в социуме) и функций (которые выполняет финансовая культура в современном мире) (Брыкин и др., 2021).

При исследовании финансовой культуры применим ценностный подход. Его сторонники признают понятие культуры слишком широким, поэтому предлагают свести его к категории культурных ценностей. Н.И. Лапин приходит к выводу, что потребности и ценности – регуляторы человеческих действий, они принимают на себя функции аттракторов (2000: 31–32).

В рамках ценностного подхода к изучению финансовой культуры известны методы ранжирования ценностей. Например, М. Рокич выделяет терминальные и инструментальные ценности (Rokeach, 1973). Культурная карта Р. Инглхарта предполагает расположение ценностей общества по двум шкалам: «традиционные – секулярно-рациональные», «ценности выживания – ценности самовыражения» (Inglehart, 2000).

Феноменологический подход признает смысл как «строительную единицу» культуры. Основатель данного подхода Э. Гуссерль считал, что любая культурная реальность действительна посредством наделения ее смыслом1. Близкий рассмотренному подходу деятельностно-феноменологический представляет собой синтез феноменологического и деятельностного подходов, а также отдельных положений теории социального конструктивизма П. Бергера и Т. Лукмана. В основе этого подхода лежит представление социальной реальности через совокупность конструируемых акторами жизненных миров, которая одновременно подчиняется этим жизненным мирам (Воеводина и др., 2022). В рамках данной концепции финансовая культура является совокупностью смыслов различных финансовых ситуаций. Интерпретировать финансовую культуру можно с помощью смыслов, которые вкладывают экономические субъекты в свои повседневные финансовые действия. Совершаемые ежедневно одинаковые или схожие поведенческие акты (синхронизированные во времени и пространстве в отношении одних и тех же объектов) формируют общую характеристику финансовой культуры общества.

Нарратологический подход открывает возможности для понимания культуры как массовой деятельности, или потока практик. Чтобы отделить культурные практики от других, предлагается понятие культурных универсалий – это различные типы действия, так или иначе присутствующие во всех сообществах и обеспечивающие адаптацию к меняющейся среде. Это не генетически предопределенные типы поведения, практики, бытующие в сообществе, к культурным практикам относятся массовые практики какого-либо сообщества, например практики наемных работников, госслужащих, предпринимателей, региональных и федеральных политиков и т. д. Различные финансовые культуры, свойственные современному миру, можно рассматривать как множество финансовых нарраций (актов, ситуаций, повествования), из которых субъекты выбирают то, к чему приобщиться.

Институциональный подход уделяет большое внимание социокультурным факторам в изучении экономических систем и анализирует влияние социальных институтов (морали, традиций, права и т. д.) на принятие экономических решений. У. Гамильтон, введя понятие «институциональная экономика», под институтом понимал распространенный способ мышления или действия, запечатленный в привычках групп и обычаев народа (Нуреев, 2010). По мнению экономиста, институты (а именно государство, обычаи, профсоюзы, корпорации) отражают сложившиеся в обществе привычные процедуры, общее согласие.

Благодаря экономико-социологическому подходу финансовая культура раскрывается посредством следующих особенностей:

-

1) это некое качество человека, влияющее не только на его собственную жизнь и личное финансовое благополучие, но и на финансово-экономическое благополучие страны в целом;

-

2) представители подхода считают, что действующая система культуры через социализацию и воспитательный процесс подталкивает человека к алогичным, иррациональным поступкам (в том числе в финансовых решениях), другими словами, склоняет его к сфере бессознательного;

-

3) анализ элементов финансовой культуры, влияния экономического и финансового поведения на экономику активно ведется в рамках поведенческой экономики.

Социально-психологический подход предполагает изучение факторов, влияющих на поведение людей в финансовых вопросах: их знаний, убеждений, мотивов и ценностей. Т.А. Аймалетди-нов считает, что финансовая культура населения – это система ценностей и стимулов, устанавливающих сознание и поведение человека в финансовой среде, а финансовая грамотность является элементом данной культуры (2008).

В результате анализа научной литературы можно заметить, что, несмотря на разнообразие подходов к определению финансовой культуры, некоторые ее особенности упоминаются представителями разных подходов. Это позволяет назвать данное понятие междисциплинарным и представить финансовую культуру посредством: а) элементов, относящихся к сознанию финансовых акторов, т. е. смыслов, ценностей, идей, норм, знаний; б) практик, способов деятельности, или финансового поведения.

Процесс изучения финансовой культуры усложнен тем, что в научных трудах чаще присутствует категория «экономическая культура», которая, по сути, вбирает в себя финансовую. Вычленение одной культуры из другой и составление ее собирательного образа – всегда риск потерять важное положение или, наоборот, додумать то, чего нет или не относится отдельно к этой культуре. В общем виде программа исследования финансовой культуры должна включать измерения процесса смыслообразования: финансовые практики, ценности, знания и дискурс, а также рассматривать эмпирические области, в которых происходит осмысление финансовых вопросов.

Изучая финансовую культуру, справедливо дать определение данному феномену. Финансовая культура – это ценностно-смысловая система, выраженная во внутренних (личностных) и внешних (общественных) нормах и правилах действия, побуждающая индивида к финансовым поступкам (финансовому поведению), которые, в свою очередь, выступают в виде финансовых нарраций. Также финансовая культура – элемент экономической культуры, представляющий собой единство двух совокупностей: 1) общепринятых разделяемых смыслов (значений), связанных с неформальными институтами (традициями, обычаями, устойчивыми стереотипами поведения), которые направляют людей в процессе реализации финансового поведения, а именно при совершении действий в потребительском, сберегательном, инвестиционном, кредитном, страховом поведениях, в процессе зарабатывания; 2) общепринятых разделяемых практик, выделенных по степени расчетливости и рациональности решений, при этом включая ответы на вопросы о том, как человек принимает экономические решения, почему он руководствуется теми или иными разделяемыми смыслами, которых в культуре бесконечное множество, почему реализует то или иное поведение.

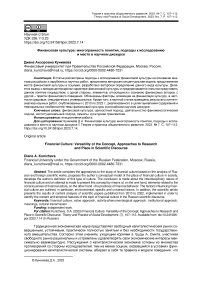

Природа и состояние финансовой культуры обуславливаются факторами, представленными в модели места финансовой культуры в системе общества в трех видах: средовых, специфичных и универсальных (рисунок 1).

Рисунок 1 – Место финансовой культуры в системе общества

Figure 1 – Place of Financial Culture in the System of Society

Сформированная конкретная финансовая культура определяет финансовое сознание и поведение индивида, при этом общественная финансовая культура не становится полностью индивидуальной финансовой культурой (хотя остается ее основой) ввиду особенностей протекания культурной трансмиссии, которая осуществляется в рамках вертикальной (процесса унаследования правил финансового поведения в период воспитания) и горизонтальной (процесса приобретения правил финансового поведения посредством личного опыта взаимодействия с окружающим миром) социализации. Здесь же особую роль играет габитус. Далее на основании индивидуальной финансовой культуры человеком демонстрируются поведенческие практики взаимодействия с разными составляющими финансовой сферы: потребительская, сберегательная, инвестиционная, кредитная, страховая. Разработанная модель является авторским научно обоснованным видением функционирования финансовой культуры в обществе. В процессе структурирования элементов модели возникли сложности онтологического характера, связанные с дилеммой: сознание и поведение определяют культуру или культура определяет сознание и поведение?

Одним из интерсубъективных инструментов изучения феномена финансовой культуры является анализ трудов, опубликованных представителями научного сообщества. В целях выявления направлений, содержаний и темпоральных особенностей темы финансовой культуры реализованы следующие этапы исследования:

-

- на первом этапе проведено формирование базы научных публикаций (статей, монографий, тезисов докладов на конференциях, глав в книгах на русском языке), изданных в период с 2010 по 2022 г. и размещенных в российской научной электронной библиотеке eLibrary;

-

- на втором этапе вычленены и проанализированы смысловые единицы.

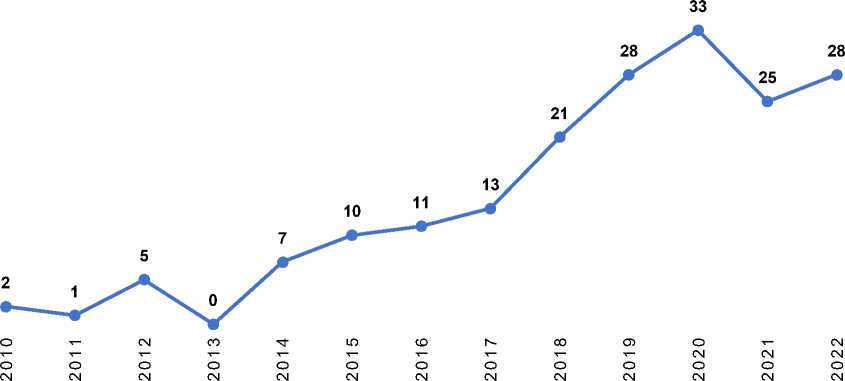

Общий объем научных работ по теме финансовой культуры составил 184 русскоязычные публикации. За период с 2010 по 2022 г. были изданы: 1) 171 статья (92,9 %); 2) 6 сборников трудов конференций (3,3); 3) 3 работы с тезисами доклада на конференции (1,6); 4) 2 главы в книге (1,1); 5) 2 монографии (1,1 %). Динамика публикационной активности научных трудов по теме финансовой культуры демонстрирует повышение заинтересованности научного сообщества за указанный промежуток времени (рисунок 2).

Рисунок 2 – Количество научных публикаций по теме финансовой культуры на русском языке, по годам

Figure 2 – Number of Scientific Publications on the Topic of Financial Culture in Russian, by Year

Согласно анализу, в 2020 г. научные публикации посвящены следующим вопросам: 1) процессы финансовой культуры – 14 работ; 2) финансовая культура социально-демографических групп – 8; 3) повышение финансовой культуры – 6; 4) финансовая культура в институтах, организациях – 6; 5) финансовая культура как элемент – 4; 6) финансовая культура как фактор – 3; 7) понятие финансовой культуры – 2 работы. Несмотря на возрастающий интерес к данному виду культуры, научная разработанность находится пока в зачаточном состоянии, а тема только собирает дискуссионные вопросы, касающиеся самого понятия и способов измерения.

Итак, исследование финансовой культуры – это процесс включения в поле анализа различных объективных и субъективных структур. Учитывая разнообразие экономических систем, степень экономической свободы агентов с точки зрения внутренней свободы личности и внешней свободы в обществе, поддерживаемые в конкретном социуме представления о морали, религиозные мировоззрения, неформальные правила и мотивы поведения, считаем возможным строить представления о финансовой культуре как отдельного человека, так и конкретного общества в целом.

Подводя итог анализу подходов к исследованию финансовой культуры, нетрудно заметить, что разные теоретические и методологические предпосылки авторов приводят к выделению двух аспектов финансовой культуры:

-

1) элементы, относящиеся к сознанию финансовых акторов, т. е. смыслы, ценности, идеи, нормы, знания;

-

2) практики, способы деятельности, или финансовое поведение.

В результате устанавливается взаимосвязь между социальным и индивидуальным, сознанием и деятельностью, дискурсивным и практическим.

Список литературы Финансовая культура: многогранность понятия, подходы к исследованию и место в научном дискурсе

- Аймалетдинов Т.А. Роль муниципальной информационной среды в формировании финансовой культуры населения // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М., 2008. EDN: UKTGOF

- Брыкин А.В., Кунижева Д.А., Большунова С.А. Методологические подходы к исследованию финансово-экономической культуры // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2021. Т. 11, № 6. С. 73-80. DOI: 10.26794/2226-7867-2021-11-6-73-80 EDN: LTBMLG

- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / пер. с нем. М.И. Левиной. М., 2013. 321 с.

- Воеводина Е.В., Шихгафизов П.Ш., Штепа С.Е. Методологические принципы деятельностно-феноменологического подхода в изучении социальных механизмов формирования доверия в трансформирующихся экономических отношениях // Социально-политические науки. 2022. Т. 12, № 4. С. 55-62. DOI: 10.33693/2223-0092-2022-12-4-55-62 EDN: UFFDST

- Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / пер. с фр. А.Б. Гофмана. М., 1991. 572 с.

- Лапин Н.И. Кризисный социум в контексте социокультурных трансформаций // Мир России. Социология. Этнология. 2000. Т. 9, № 3. С. 3-47. EDN: GFZPFY

- Нуреев Р.М. Очерки по истории институционализма. Ростов н/Д., 2010. 415 с. EDN: QUEYDR

- Чешев В.В. Макс Вебер о духе капитализма // Идеи и идеалы. 2014. Т. 1, № 2 (20). С. 50-57. EDN: SMFSIX

- Inglehart R. Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values // American Sociological Review. 2000. Vol. 65, no. 1. P. 19-51. DOI: 10.2307/2657288 EDN: GSHGFR

- Rokeach M. The nature of human values. N. Y., 1973. 438 p.