Финикс (Φοίνιξ) и его отличительные признаки: типичное поселение Карии или дем эллинистического Камира?

Автор: Огуз-кирка Е.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

Тлои были древнейшими из известных обитателей Ташлыка (п-ов Бозбурун, Юго-Западная Турция), в эпиграфических источниках зафиксированного как Финикс. Согласно древнегреческим надписям, найденным в Фенакете (или Румевлеке, образующем центр жилой зоны), а также на остатках стены античного периода в акрополе, это поселение существовало с V в. до н.э. В III в. до н.э. оно было под управлением Камира. На протяжении нескольких столетий территория поселения расширялась по оси СВ-ЮЗ. Хотя «шахматная» система инсул мегары Финикса своим эллинистическим планом и структурой демонстрирует сходство с Камиром, в ней можно отметить присутствие античных градостроительных принципов. В настоящем исследовании, помимо преимущественно эллинистического контекста, рассматриваются карийские корни идентичности населения Финикса с использованием материалов архитектурных источников всего региона. Хотя пирамидальные монолиты не были уникальными памятниками Финикса, благодаря им тлоям и соседним комаям на материковой части, по всей видимости, удалось сохранить свои традиции коммуникации с потусторонним миром. Следовательно, эти сооружения, своей морфологией похожие на зиккураты или знаменитый Галикарнасский мавзолей и предназначавшиеся для связи с потусторонним миром, были типичными проявлениями менталитета карийцев, что в достаточной степени отражается в аборигенных сообществах, однако неизбежно заслоняется великими архитектурными проектами династии Гекатомнидов.

Херсонес карийский, бозбурун, родосская перея, тлои, гёкчалча, пирамидальный монолит

Короткий адрес: https://sciup.org/145146554

IDR: 145146554 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.3.082-09

Текст научной статьи Финикс (Φοίνιξ) и его отличительные признаки: типичное поселение Карии или дем эллинистического Камира?

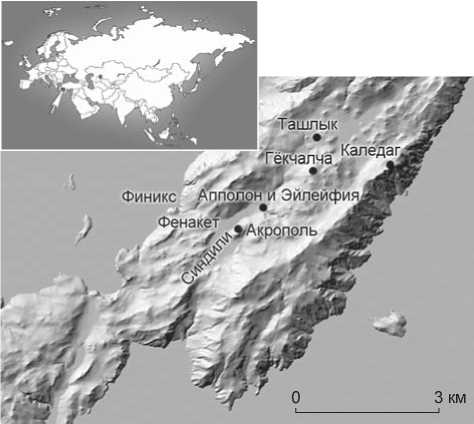

Общины карийцев, населявших п-ов Бозбурун в ЮгоЗападной Турции (рис. 1), начиная с V в. до н.э. вступали в различные организации и формировали региональные союзы, следуя общей модели Карийской федерации. Основа таких объединений во сходила к гораздо более древним временам. Союз, основанный на полуострове, назывался Херсонес Карийский (Страбон. XIV , II, 1) [Cook, 1961, p. 56–57]. Он имел статус крупного полиса и чеканил собственные монеты.

Херсонес платил ежегодную дань в среднем 3 таланта серебра (ок. 78 кг серебра; очень небольшая сумма по сравнению с данью знаменитых городов) сверхдержаве того периода – Афинскому государству. Все демы полуострова участвовали в уплате этой дани, и Финикс был лишь одним из них. Ситуация изменилась с вхождением на историческую арену Родосского государства. С конца III в. до н.э. и до 166 г. до н.э., когда римляне изгнали родосцев с материковых территорий, полуостров был колонией под названием Родосская Перея, которой достаточно гибко управлял Родос.

Многоименная деревня

Местоположение Финикса* связано с современной д. Ташлык, название которой означает «скалистая местность». Топоним Финикс (Φοίνιξ) в письменных источниках [Searchable Greek Inscriptions, ASAA2, p. 167, 121]** или Финики на исторических картах Г. Киперта можно соотнести с финикийцами или финиковой пальмой (фонетическая производная от phoenix dactylifera ***). В экорегионе дема также известны пальмы Phoenix theophrastii [Boydak, 1985;

Рис 1 . Расположение Финикса.

Kemeç, 2018]. Другие предположения менее убедительны. В более поздний период, когда в этом регионе с 1936 по 1950-е гг. происходили миграционные процессы в связи с обменом населением после победы в войне за независимость Турции, название основного района заселения превратилось на местном диалекте в Фенакета. После того как его центр сместился к северу, деревня, где поселились туркмены, получила современное название Ташлык.

Самое раннее из известных в рассматриваемом районе местонахождений [Oguz-Kirca, 2014, p. 290307] доантичного периода расположено к югу от Таш-лыка на краю двух пологих холмов Гёкчалча и Сомак-кая (рис. 2). После расцвета Карийского государства, в эллинистический период, Финикс оказался под управлением Камира [Meyer, 1925, p. 50, pl. I; Fraser, Bean, 1954, p. 80; Robert, 1983, p. 257; Oguz-Kirca, 2014, p. 284], когда родосцы завладели территориями на материковой части. О политическом, социальном и экономическом влиянии острова в деме известно благодаря достаточно большому количеству надписей, имевшихся в верхней и нижней части поселения, по сообщениям первых путешественников, а также сохранившихся в нескольких местах на о-ве Родос. В эллинистической эпиграфике древние обитатели Финикса отождествлялись с тлоями [Gärtringen, 1902]. Этот этнос упоминается в надписи, обнаруженной на стеле III в. до н.э. в северо-восточной части акрополя. В ней сказано о завершении обязанностей Никасимена как притана («старосты») дема тлоев [Chaviaras M., Chaviaras N., 1913; Bresson, 1991, nr. 153, p. 150].

Финикс располагался на территории ок. 2 824 га по соседству с поселениями Фиссан и Касары. В его владения также входили острова Элей (на востоке) и Фенакет (на западе). В направлении бухты Серче

Рис. 2 . Памятник Гёкчалча со скальными жилищами.

и по пути через Кырккуюлар, где имеются десятки колодцев и цистерн, в самом сердце древнего Фенакета находится плодородная равнина Синдили – впадина, пересеченная разломом по линии СВ–ЮЗ. Эта местность до сих пор остается одной из самых незатронутых и безмятежных частей полуострова, экологически чистой, с аграрной экономикой. В животноводстве преобладает разведение коз и ослов. В условиях недостатка лесов и доминирования кустарников низинные территории веками использовались для систематического выпаса скота, что создавало условия для выращивания качественного инжира и миндаля на каменистых и сухих землях. В регионе было развито террасное виноградарство, которое процветало под лучами почти круглогодично сияющего средиземноморского солнца. Однако труд земледельцев здесь с древнейших времен был очень тяжелым из-за дефицита водных ресурсов. Решение постоянных проблем с недостатком воды, которую добывали из-под земли, сделало жителей Финикса мастерами в этой области. Постоянные потребности деревни в пресной воде обеспечиваются колодцами и цистернами.

Акрополь и важные персоны из Гёкчалча

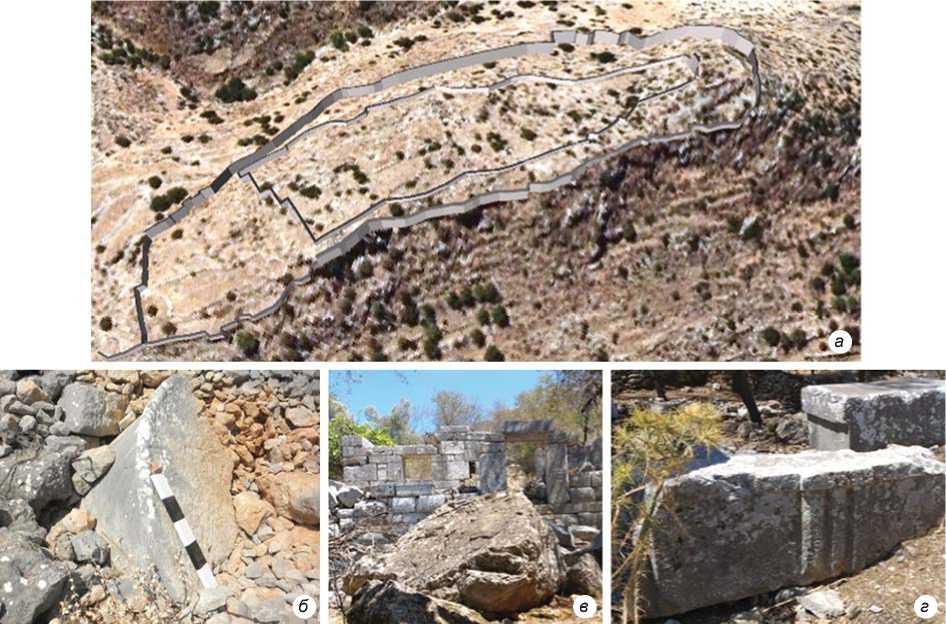

Акрополь (Гисартепе с двумя вершинами, заселенный с V в. до н.э.) занимает площадь приблизитель- но 2,6 га (рис. 3, а) и возвышается над равниной Синдили по соседству с Караюксекдагом. С вершины открывается великолепный вид на Эгейское море вплоть до о-ва Сими и на нижний «город» Ру-мевлек, на флангах которого заметны валы, в основном созданные в эпоху эллинизма; на юге сохранились о статки стены античного периода. На востоке находится вход в крепость. Внешние валы очерчивают контуры холма, следуя топографии местности (об акрополе Финикса и реконструкции поселения см.: [Oguz-Kirca, 2014]).

В классический и эллинистический периоды акрополь был центром гражданской администрации. Другая крупная возвышенность, под названием Кале-даг [Ibid.], расположена на хоре на некотором расстоянии от акрополя, к востоку от Ташлыка. Крепость ( фрурия ) на возвышенности [Ibid., p. 285] служила убежищем во время опасности. Отсюда открывался очень хороший вид на местность, что позволяло контролировать подступы к акрополю и границы поселения в случае осады или нападения разбойников, курсировавших в Средиземном море. Это укрепление трапециевидной формы [Ibid., p. 294–295, 307–308; Oguz-Kirca, 2015c, p. 132-136] с валами из крупных камней сохраняло свое оборонное значение на протяжении длительного времени и просуществовало многие века. Валы были воздвигнуты преимущественно с использованием криволинейной (лесбийской) кладки и хорошо вписывались в топографию мест-

Рис. 3 . Акрополь ( а ), мегаэлементы, остатки колонн ( б , г ) и следы святилища Аполлона ( в ).

ности. Недалеко от акрополя, ближе к современному Ташлыку, находится более раннее поселение (с доступом через узкую долину на востоко-северо-вос-токе). На его вероятную принадлежность к периоду архаики указывает техника каменной кладки (ввиду недостатка датируемых свидетельств из верхнего почвенного слоя). Поселение располагалось в долине Гёкчалча в пределах видимо сти Каледага. На этом участке в достаточно скрытном положении находится как минимум 35 скальных жилищ, построенных с использованием валунов и часто расположенных с одной стороны скалы (см. рис. 2) [Oguz-Kirca, 2014, p. 290–291, 294–296, 302, 307].

Предполагаемый периметр диатейхизмы (высота 300–500 см, ширина 120 см) и внешних стен (высота 150–500 см, ширина ок. 100 см) акрополя составляет соответственно 510 и 770 м. На вершине холма расположены шесть цистерн; некоторые относительно важные объекты находятся в восточной части и ближайших окрестностях руин стены античного периода. Свидетельство социальной и религиозной активно сти жителей содержится в высеченной на камне надписи III в. до н.э. (высотой ок. 150 см), в которой перечисляются имена жертвователей (родосских граждан и, возможно, представителей местной элиты из тлоев) на строительство посвященного Дионису святилища, расположенного на северо-востоке

(примерное местонахождение см.: [Oguz-Kirca, 2014; 2015a, p. 473])*.

Подавляющее большинство эпиграфических свидетельств было обнаружено на повторно использованных камнях стен исторических домов в Румев-леке. В надписи на мраморном блоке III в. до н.э. (255/236 г. до н.э.), датированном по имени, фигурирующем в вышеупомянутом списке жертвователей, перечисляются жреческие служители [Bresson, 1991, nr. 148, p. 139–145]. На пике эллинистического периода, особенно к середине III в. до н.э., в административной системе Родоса принимали участие жрецы Афины Полии и Зевса Полия, Асклепия или Сараписа и т.д., а также, возможно, жрецы из числа матроксенов [Foucart, 1889, p. 366–367], которые происходили от смешанных браков между представителями жреческих или купеческих семей тлоев и родосцев (часто от союза родосского гражданина и свободной перейской матери), обладали определенными привилегиями и действовали в качестве официальных демемсенов для обеспечения обще-

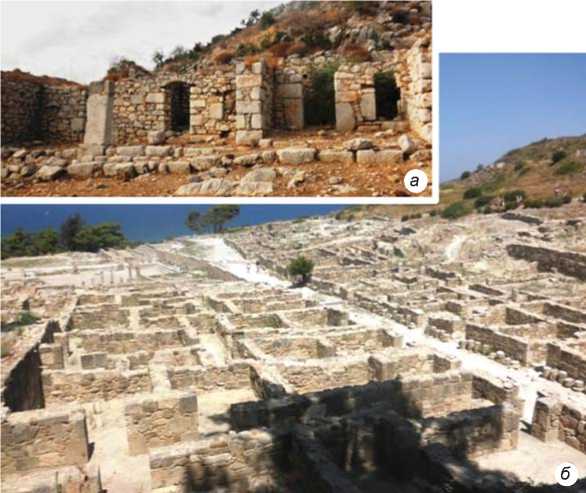

Рис. 4. Мегара Финикса и Камира.

сер, победивший на Олимпийских играх 464 г. до н.э. и на многих других полу-олимпийских играх, а также как один из редких отцов, ставших свидетелем спортивных побед своих сыновей и внуков. Диагор участвовал в объединении трех фил : Ялиса на севере, Линда на востоке и Камира на западе. Первый называют аристократом, второй купцом, а третий земледельцем. Также отмечается, что Диагор стремился сохранить единство этих старых полисов дорийского острова на основе родовых семейных, а не религиозных связей.

Линд был городом мореплавателей и торговцев, Камир – сельскохозяйственной сокровищницей, где выращивали оливки, виноград и инжир. Камир был ственного признания своей родины. Тем не менее имеются достаточно многочисленные свидетельства политической и общественной жизни с участием ме стных правителей на посту притана, детей-спортсменов из Финикса, данные семейных эпитафий, упоминания иностранцев и т.п. [Bresson, 1991, nos. 137–172, p. 135–160].

Камир и Финикс

Когда распалась Хеттская империя (1200 г. до н.э.) и западное побережье Малой Азии начали колонизировать эолийцы, ионийцы и дорийцы (ок. 1000 г. до н.э.), отсутствие организованной власти в Анатолии способствовало появлению новых поселений. Примерно в то же время дорийцы появились на Родосе и Косе, в Галикарнасе, на соседних островах и около Карии, вплоть до Меандра [Bean, 1979, p. 2–6]. Так, прибрежная Кария вошла во владения дорийского Гексаполя, образованного Косом, Книдом, Галикарнасом, Линдом, Ялисом и Камиром как отдельными независимыми полисами.

Город Родос, по всей вероятности, был основан в месяце Карней (Καρνεῖος)*, т.е. октябре–ноябре 408 г. до н.э. [Badoud, 2014, p. 25]. После своего долгого стремления к синойкизму родосцы начали организовываться под олигархическим управлением семьи Диагоров, которая взяла власть в свои руки, сделав Родос столицей. Диагор происходил из знатного рода в Ялисе. Он известен как знаменитый бок- основан на холме примерно в 3 км к западу от с. Кала-варда. Город процветал в VI–V вв. до н.э.; он серьезно пострадал во время землетрясений в 226 г. до н.э., когда был разрушен Колосс Родосский, и во II в. до н.э. Несмотря на это, эллинистический полис с клеточной планировкой (рис. 4, б) и четко прослеживаемой канализационной системой является наиболее хорошо сохранившимся поселением на острове.

Финикс как подразделение Камира демонстрирует эллинистическую планировку с разделением на неравные зоны: акрополь, нижнее поселение с жилищами типа мегарон (рис. 4, а ), образующими шахматную систему инсул в Румевлеке (существовала с античного до римского периода), агору и теменос Аполлона и Эйлейфии. Плотное и упорядоченное расположение мегары , окружающей Синдили (большая ее часть хорошо видна с современной дороги к бухте Серче), имеет сходство с кварталами Камира.

Теменос Аполлона и Эйлейфии

Рядом с высохшим руслом ручья в Синдили, между Бургаз-Тепе и Гёксеричем, среди фиговых деревьев прячется небольшое общественное сооружение [Chaviaras M., Chaviaras N., 1913; Bresson, 1991, nr. 145, p. 138; Oguz-Kirca, 2014, p. 287, 293-294, 303, 305] наиск, позднее превращенное в часовню со сполиями. Это здание находится на приличном расстоянии от акрополя, к которому от него ведет древняя тропа. Русло ручья впервые было упомянуто братьями Чавиарас как Кислан Дереси/Ручей Кызлар/Кышлар (?) [Chaviaras M., Chaviaras N., 1913; Bresson, 1991, nr. 145, p. 138]. Район теменоса и наи- ска не обозначен ни на одной из древних карт, включающих 5 000 наименований.

Часовня ориентирована строго на восток и имеет вход с запада (см. рис. 3, в ). План четко прослеживается во фронтальной части. Первоначальное здание, вероятно, было построено в дорическом ордере (в связи с этим можно упомянуть соседние святилища, такие как дорический храм Аполлона в Камире [Caliò, 2011, p. 348] и святилище Синури в окрестностях Миласы [Williamson, 2016, p. 87]). Наос за портиком имеет небольшие размеры. При входе в здание обращают на себя внимание о статки маленького алтаря, основания колонны и углубления, в котором могла располагаться статуя (повторно использованная в стене). У входа на внутренней поверхности стен присутствовала надпись эллинистического периода (ок. 250/101 г. до н.э.) с именами бога Аполлона («ΑΠΟΛΛΩΝΟΣΠΕ») и немного ниже богини Эйлейфии («EΛEIΘYAΣ»)* [Dürrbach, Radet, 1886, p. 258–259, nr. 4, 5; Bresson, 1991, nr. 151, 152, p. 49]. Аполлон был одним из пяти главных божеств Финикса. Соответственно, первоначальное сооружение священной зоны можно датировать ранним эллинистическим периодом. Четкое написание имени Аполлона указывает на то, что он мог быть главной фигурой, несмотря на упоминание множе ства других божеств с их жрецами, как отмечено выше [Bresson, 1991, nr. 148]. Еще одна плохо читаемая надпись карийскими буквами имеется на фасаде [Oguz-Kirca, 2022a, p. 1206, 1209]. Повторно использованные тесаный камень и ступенчатые блоки, в особенности с триглифами (см. рис. 3, г ) между метопами, по-видимому, принадлежали какому-то значительному зданию. В юго-западном внутреннем дворике, возможно, располагалась цистерна. В соответствии с хронологией эпиграфических материалов Финикса (см.: [Bresson, 1991, nr. 135–160, p. 134–154]) весь контекст надписей указывает на период между IV и II в. до н.э.

Финикс был исключительно сельскохозяйственным поселением со множеством скотоводов. Остатки трех крупных земледельческих хозяйств, найденные в трех районах дема , подтверждают его аграрный характер [Oguz-Kirca, Demirciler, 2015, p. 54, 59, 71; Oguz-Kirca, 2014, p. 284, 289-291, 294, 300-301]**. Посвятительная надпись в храме Диониса [Bresson, 1991, nr. 149, p. 145-149; Oguz-Kirca, 2014, p. 284,286, 304–305], остатки террас в непосредственной близости к руинам святилища и остальная часть хоры соотносятся с некоторыми другими важными ориентира-

-

*Обсуждение вопроса о существовании культа Эйлей-фии в Финиксе см.: [Oguz-Kirca, 2016, p. 240].

-

**Четвертое хозяйство, информация о котором пока не опубликована, находится в западной части дема .

ми, такими как фермерские хозяйства и их отдельные компоненты, хотя стены постройки не сохранились*.

Предположительно культовые практики сохранялись на протяжении веков, не прерывая связь с карийскими религиозными устоями. В данном контексте сосуществование культов Аполлона и Эйлейфии указывает на то, что они могут считаться одними из первоначальных в этом регионе [Oguz-Kirca, 2022b], как бы проявляющимися в самом сердце восстановленной часовни, где в поздний классический период и далее также должны были совершаться особые подношения божеству (вино, ладан и мед). Возможно, первоначальное святилище имело отношение к сельскому хозяйству. Нет причин, препятствующих отнесению храма Диониса к святилищу Аполлона, при условии, что этому найдутся убедительные подтверждения в будущем и если принимать во внимание также культ Аполлона Эрефимия, следы которого обнаружены на Родосе.

Следует остановиться на «Аполлонос Пе» в надписи. Это может обозначать Аполлона Перейского (τό Πέραν) или Аполлона Петасита [Bresson, 1991, nr. 151, p. 149], который связывался с сельской местностью и самой землей. Необходимо отметить, что часть мастерской (теперь в виде повторно использованного строительного материала) и ее остатки находятся на соседнем поле в районе теменоса . Земледельческий контекст этого пространства проявляется в его возможной связи с торкуларием (хозяйственным помещением, где стояли прессы для отжима сока, масла). Наименование Петасит связано с типичным фессалийским головным убором петасом [Bonfante, 2003, p. 73, 75]**, характерным для сельских жителей и ассоциировавшимся с Гермесом (как, например, это изображено на тетрадрахмах Айноса [May, 1950, p. 253b]).

Возможна другая интерпретация добавления «Пе» по сле имени божества. Зимний ме сяц Педа-гейтний, упоминания о котором встречаются в Ками-ре III в. до н.э. (Tit. Cam. 155, I.1)*** или в дорическом календаре Родоса [Prittchett, 1946, p. 358; Birch, 1873, p. 137]****, может быть связан с Аполлоном Пе-

Рис. 5. Ступенчатые монолиты в акрополе.

дагейтнием [Stoddart, 1850, p. 38, 40; Le Guen-Pollet, 1991, p. 111].

Еще одна интерпретация, также подтверждающаяся данными из Камира, относится к римскому Аполлону Петаситу (Tit. Cam. 132, I.1). Считается, что богиня Эйлейфия облегчает страдания женщин во время родов или приступов мигрени [Grossman, Schmidraml, 2001]. В связи с этим эпитет Аполлона можно соотнести со спазмолитическими свойствами Petasites hybridus (белокопытник гибридный)*. В любом случае Аполлон Пе пока еще остается уникальным наименованием.

Пирамидальные монолиты как реликты прошлого

С точки зрения структурных особенностей, боковые ступенчатые монолиты, иногда используемые как воротные столбы или заградительные блоки, наряду с пирамидальными, часто фигурирующими в качестве алтарей и/или частей гробниц, дают представление об основных архитектурных формах Финикса. Пирамидальные ступенчатые монолиты разного размера, в основном с тремя-четырьмя ступенями (рис. 5), являются типичными памятниками полуострова, хотя

*Растение произрастает во влажной местности, например на берегах водоемов или на побережье Черного моря (см., напр.: [Tys et al., 2015, p. 152; Kaya, Gümüş, 2018, p. 314]).

их также можно встретить в других местах (рис. 6). В связи с этим типом сооружений Р.С. Картер провел параллели с ликийскими и египетскими памятниками [Carter, 1982, p. 178–179]*. Пирамидальные ступенчатые монолиты достаточно широко представлены в Тимносе, Касаре и Гигассе, хотя почти все они найдены вне своего первоначального контекста. Такие сооружения также можно встретить в материковой части Греции и на островах (см.: [Liritzis, Vafiadou, 2005, p. 32–36]). Пирамидальные ступенчатые монолиты с прорезью в верхней части предположительно использовались в качестве надгробных памятников над ямными погребениями или захоронениями на пьедесталах особенно влиятельных лиц (на склонах либо в местах, скрытых от посетителей), тогда как боковые, возможно, были частью сакральных сооружений или построек общественного характера. Однако нет никаких оснований описывать такие пирамидальные памятники как «спрятанные» или «странные», что часто встречается на туристических ресурсах и в публикациях в Интернете. Большая часть подобной информации появляется в популярной литературе.

Северная часть полуострова, особенно равнина между акрополем и Бургаз-Тепе, упоминается в некоторых источниках как некрополь ввиду разбросанных остатков нескольких пирамидальных монолитов [Bent, 1888, p. 82–83; Hicks, 1889, p. 47; Carter,

Рис. 6 . Пирамидальные ступенчатые монолиты Финикса и соседних демов .

1982, p. 184–195; Bean, 2000, p. 168]* и элегантных сооружений (см.: [Oguz-Kirca, 2014, p. 301-302]), но в основном это связано с современным восприятием места. Необходимо отметить, что большинство входящих в эпиграфический корпус надписей на стелах [Bresson, 1991, p. 34–154, nr. 135–159] в мегаре Фенакета были обнаружены вне своего исходного контекста. По скольку на склонах акрополя лежат лишь несколько блоков, довольно проблематично обозначить этот участок как место погребения. Следует также подчеркнуть, что не все пирамидальные монолиты принадлежат погребальным памятникам. Они могли использоваться как различные архитектурные элементы или их части. Пирамидальные монолиты вполне могли упасть с некоего святилища, расположенного на возвышенности. Также возможно, что каменный блок с именами Аполлона и Эй-лейфии был перенесен с того места, где он первоначально находился.

Заключение

Разнообразные типы памятников (часто сельского характера) на заброшенных территориях п-ова Боз-бурун в юго-западной части Малой Азии вызывают растущий интере с со стороны ученых. Например, хора Финикса хорошо представлена тремя упомянутыми выше крупными земледельческими хозяйствами [Oguz-Kirca, Demirciler, 2015], которые свидетельствуют о контроле Камира или другого родосского «вассала» над сельской местностью полуострова. Близость храма Аполлона к акрополю позволяет рассматривать этот памятник как святилище сельских жителей.

Скорее всего, Финикс – местность под покровительством таких божеств, как Дионис, возделываемая земледельцами-тлоями, – играл главную роль благодаря прекрасной равнине Синдили в окружении террас, условия которой благоприятствовали культивации зерновых, винограда, оливок и, возможно, инжира (лучше всего растущего на пустынных землях), миндаля, как это происходит и в наши дни. Поскольку перейские соообщества в основном занимались земледелием преимущественно на обособленных земельных участках, рассредоточенная структура поселений (см.: [Oguz-Kirca, 2014, p. 289-300,307]) должна была сохраняться и в период поздней античности. Кроме того, многие террасные участки в районе Гёкчалча свидетельствуют об интенсивной сельскохозяйственной деятельности с самых ранних времен на всей территории полуострова.

Будучи далекой землей карийцев и изолированным регионом на протяжении многих веков, Финикс является лишь одним из демов , свидетельствующих о существовании типичных ступенчатых пирамид, которые сохранились в виде группы перемещенных и иногда перевернутых монолитных блоков в разных районах ниже акрополя (но не над равниной Синдили). Эти памятники выдают желание создателей скрыть их от взоров путников, вместо того чтобы продемонстрировать свое мастерство. С учетом первоначального вида Галикарнасского мавзолея [Pedersen, 1994] как кульминации эклектичной архитектуры Карии пирамидальные ступенчатые монолиты могут свидетельствовать об античном наследии полуострова. Напоминая морфологию зиккурата, эти надмогильные сооружения воспринимались как вместилища духа героизируемых или обожествляемых личностей периода поздней античности. Отсутствие декоративных фризов объясняется недостатком финансовых возможностей у жителей сельской местности. Наряду с выдающимися культовыми объектами, символика которых в значительной степени обусловлена давними связями с Родосом, карийское наследие утверждалось и поддерживалось с помощью местной архитектуры, что обеспечило его сохранение на протяжении веков.

Могут настать дни, когда земледельческие террасы Ташлыка, имеющие культурно-историческую ценность, поля с пасущимися о слами и лошадьми (похожими на лошадь Пржевальского), а также виноградники и инжирные сады станут привлекательными для экологического туризма. Безусловно, архитектурное наследие деревни также следует включить в туристические маршруты.

Не смотря на следы присутствия Камира, что нашло отражение особенно в планировании частной застройки и ориентации на земледелие, а также в высеченных на стенах общественных сооружений наименованиях некоторых главных богов и богинь, карийцам удалось сохранить свою традицию связи с потусторонним миром. Существование надписи карийским письмом, обнаруженной внутри храма Аполлона, подтверждает карийскую идентичность дема . Пирамидальные монолиты Переи и Финикса, по всей вероятности, были типичными проявлениями менталитета карийцев. Это в достаточной степени отражено в аборигенных сообществах, однако неизбежно заслоняется величайшими архитектурными проектами династии Гекатомнидов.

Список литературы Финикс (Φοίνιξ) и его отличительные признаки: типичное поселение Карии или дем эллинистического Камира?

- Badoud N. The chronology of inscription to the chronology of Rhodian amphora eponyms // Pottery, Peoples and Places: The Late Hellenistic Period, c. 200-50 (B.C.) between the Mediterranean and the Black Sea / eds. M. Lawall, P. Guldager Bilde. – Aarhus: Aarhus univ. press, 2014. – P. 17–28.

- Bean G.E. Aegean Turkey. – L.: E. Benn Ltd., 1979. – XXII, 250 p.

- Bean G.E. Eskiçağ’da Menderes’in ötesi / transl. P. Kurtoğlu. – İstanbul: Arion, 2000. – 299 s.

- Bent J.T. Discoveries in Asia Minor // J. of Hellenic Studies. – 1888. – N 9. – P. 82–87.

- Birch S. History of Ancient Pottery, Egyptian, Assyrian, Greek, Etruscan, and Roman. – L.: J. Murray, 1873. – 700 p.

- Bonfante L. Etruscan Dresses. – Baltimore; L.: John Hopkins Univ. Press, 2003. – IX, 261 p.

- Boydak M. The Distribution of Phoenix Theophrasti in the Datça Peninsula, Turkey // Biological Conservation. – 1985. – N 32. – P. 129–135.

- Bresson A. Recueil des inscriptions de la Pérée Rhodienne (Pérée Intégrée). – P.: Les Belles Lettres, 1991. – 256 p.

- Calió L.M. The Agora of Kamiros: A Hypothesis // Η Αγορά στη Μεσόγειο: Από τους Ομηρικούς έως τους Ρωμαϊκούς χρόνους: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Κως / ed. A. Giannikouri. – Aɵήνα; Yπoυρεγεio Пoλιtισμoύ και Toυρισμoύ, Apχαιoλoγικό Iνστιτoύτo Aιγαιακών Σπoυσών, 2011. – P. 343–355.

- Carter R.S. The stepped pyramids of the Loryma Peninsula // Istanbuler Mitteilungen. – 1982. – N 32. – P. 176–195.

- Chaviaras M., Chaviaras N. // Archaiologike Ephemeris. – 1913. – N 95. – P. 4.

- Cook J.M. Cnidian Peraea and Spartan coins // J. of Hellenic Studies. – 1961. – N 81. – P. 56–72.

- Dürrbach F., Radet G.A. Inscriptions de la Péréé Rhodienne // Bull. de correspondance hellénique. – 1886. – N 10. – P. 245–269.

- Foucart P.-F. Inscriptions Attiques et inscriptions de Rhodes // Bull. de correspondance hellénique. – 1889. – N 13. – P. 346–367.

- Fraser P.M., Bean G.E. The Rhodian Peraea and Islands. – L.: Oxford University Press, 1954. – IX, 191 p.

- Gärtringen F.H., von Anhang über die Tloer // Hermès. – 1902. – Bd. 37, H. 1. – S. 143–146.

- Grossman W., Schmidraml H. An extract of Petasites Hybridus is effective in the prophylaxis of migraine // Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical Therapeutic. – 2001. – Vol. 6, iss. 3. – P. 303–310.

- Gyllenbok J. Encyclopaedia of Historical Metrology, Weights, and Measures. – Cham: Birkhäuser, 2018. – Vol. 1. – 677 p.

- Herda A. Greek (and our) views on the Karians // Luwian Identities: Culture, Language and Religion between Anatolia and the Aegean / eds. A. Mouton, I. Rutherford, I. Yakubovich. – Leiden; Boston: Brill, 2013. – P. 421–507.

- Hicks E.L. Inscriptions from Casarea, Lydae, Patara and Myra // J. of Hellenic Studies. – 1889. – N 10. – P. 46–85.

- Kaya Z., Gümüş C. Balamba tabiat parkı (Bartın) fl orası // Bartın Orman Fakültesi Dergisi. – 2018. – Vol. 20, iss. 2. – P. 311–339.

- Kemeç S. The evaluation of the impacts of the climate change on Datça-Bozburun SPA with geospatial data and techniques // Proceedings, 7th International Conference on Cartography and GIS, 18–23 June 2018, Sozopol / eds. T. Bandrova, M. Konečný. – Sofi a: Bulgarian Cartographic Association, 2018. – P. 140–147.

- Le Guen-Pollet B. La vie religieuse dans le monde Grec du Ve au IIIe siècle avant notre ère: choix de documents épigraphiques traduits et commentés. – Toulouse: Presses Universitaires du Mirail, 1991. – 256 p.

- Liritzis I., Vafiadou A. Dating by Luminescence of Ancient Megalithic Masonry // Mediterranean Archaeology and Archaeometry. – 2005. – Vol. 5, iss. 1. – P. 25–38.

- May J.M.F. Ainos, Its History and Coinage. – L.: Oxford University Press, 1950. – XVIII, 288 p.

- Meyer E. Die Grenzen der Hellenistischen Staaten in Kleinasien. – Zürich; Leipzig: Verlegt Bei Orell Füssli, 1925. – XVI, 186 S.

- Oğuz-Kırca E.D. Restructuring the Settlement Pattern of a Peraean Deme through Photogrammetry and GIS: The Case of Phoinix (Bozburun Peninsula, Turkey) // Mediterranean Archaeology and Archaeometry. – 2014. – Vol. 14, iss. 2. – P. 281–313.

- Oğuz-Kırca E.D. The Ancient Population of a Chersonessian Heir: Phoinix (Kersonesoslu bir varisin antik nüfusu: Phoinix) // Tarin Arastirmalaris Dergisi. – 2015a. – Vol. 34, iss. 58. – P. 445–488.

- Oğuz-Kırca E.D. The Chora and the Core: a general look at the rural settlement pattern of (Pre)Hellenistic Bozburun Peninsula, Turkey // Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED). – 2015b. – N 20. – P. 33–62.

- Oğuz-Kırca E.D. Two Models of Fortresses/ Fortress Settlements in the Carian Chersonesos (Karya Khersonesosu’nda (Pera) İki Tip Kale/ Kale Yerleşimi) // TÜBA-AR: Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. – 2015c. – N 18. – p. 125–142.

- Oğuz-Kırca E.D. Tymnos’un kayıp mabedi: Hera ve Zeus’a adanan tapınak neredeydi? // Arkeoloji ve Sanat Dergisi. – 2016. – N 151. – P. 231–247.

- Oğuz-Kırca E.D. Karian fi ngerprints: stepped pyramid and script as markers of identity, at home and afi eld // Intern. J. of Science and Research. – 2022a. – Vol. 11, iss 4. – P. 1205–1209.

- Oğuz-Kırca E.D. Yerel ve Devşirme? İki Kimlik: Hemithea ve Eileithyia // Belleten. – 2022b. – Vol. 86 (306). – P. 427–467.

- Oğuz-Kırca E.D., Demirciler V. Antik dünyada kırsal ekonomi: Karya Kersonesosu’ndan yeni kanıtlar // Anadolu. – 2015. – N 41. – P. 51–76.

- Pedersen P. The Ionian Renaissance and some aspects of its origin within the field of architecture and planning // Halicarnassian Studies I: Hecatomnid Caria and the Ionian Renaissance / ed. J. Isager. – Odense: Univ. Press of Southern Denmark, 1994. – Vol. 1. – P. 11–35.

- Prittchett K. Month in Dorian calendars // Am. J. of Archaeology. – 1946. – Vol. 50, iss. 3. – P. 258–360.

- Robert L. Une épigramme Hellénistique de Lycie // J. des savants. – 1983. – N 4. – P. 241–258.

- Rumscheid F. Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellenismus. – Mainz: Ph. von Zabern, 1994. – Bd. I. – XIII, 352 S.; Bd. 2. – 324 S.

- Searchable Greek Inscriptions (PHI): A Scholarly Tool in Progress (The Packard Humanities Institute Project Centers). – Aegean islands, incl. Crete (IG XI–[XIII]): Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1), Annuario della Scuola Archeologica di Atene [ASAA2], Segre & Pugliese Carratelli, Tituli Camirenses (ASAtene 27–29) [Tit. Cam.]. – URL: http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/main (дата обращения: 30.08.2021).

- Stoddart J.L. On the Inscribed Pottery of Rhodes, Cnidus and Other Greek Cities (read June and November, 1847) // Transactions of the Royal Society of Literature of the United Kingdom. 2nd ser. – L: J. Murray, 1850. – Vol. III. – P. 1–127.

- Tys J., Szopa A., Lalak J., Chmielewska M., Serefko A., Poleszak E. A botanical and pharmacological description of petasites species // Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2015. – Vol. 28, iss. 3. – P. 151–154.

- Umar B. Türkiye’deki Tarihsel Adlar. – İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1993. – 865 s.

- Williamson C.G. A Carian Shrine in a Hellenizing World // Between Tarhuntas and Zeus Polieus: Cultural Crossroads in the Temples and Cults of Graeco-Roman Anatolia / eds. M.-P. de Hoz, J.P. Sanchez Hernández, C.M. Valero. – Leuven; Paris; Bristol: Peeters, 2016. – P. 75–101. – (Colloquia Antiqua; N 17).