Физико-химическое исследование керамики с поселения переходного времени от бронзового к железному веку Линёво-1: возможности методов и интерпретация результатов

Автор: Дребущак В.А., Мыльникова Л.Н., Дребущак Т.Н.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 (44), 2010 года.

Бесплатный доступ

Уникальность памятника Линёво-1 в плане изучения гончарства состоит в том, что здесь обнаружены глина и формовочные массы для изготовления сосудов. Это позволило проследить изменения, которые происходят в них при термическом воздействии. Впервые публикуются результаты петрографического, рентгенофазового и термического исследования сосудов. Достаточно подробно изложен алгоритм дериватогравиметрических измерений, обработки и интерпретации данных. Обсуждаются возможности применения физико-химических методов для исследования керамики вообще. В качестве альтернативы общепринятому подходу к использованию результатов термического анализа для выявления температуры обжига предложен другой, при котором значение имеет сравнительный анализ сохранности глинистых компонентов в формовочных массах керамики для определения качества обжига сосудов с разных памятников и даже разных частей одного и того же изделия.

Керамика, методы естественных наук, термический анализ, качество обжига

Короткий адрес: https://sciup.org/14522823

IDR: 14522823 | УДК: 903.01/09

Текст научной статьи Физико-химическое исследование керамики с поселения переходного времени от бронзового к железному веку Линёво-1: возможности методов и интерпретация результатов

Данная работа продолжает серию публикаций по физико-химическому изучению древней керамики [Дребу-щак В.А., Мыльникова, Дребущак Т.Н. и др., 2003а, б;

Дребущак В.А., Мыльникова, Дребущак Т.В., Болдырев, 2003; Дребущак В.А., Мыльникова, Дребу-щак Т.Н., 2006; Дребущак В.А., Мыльникова, Дре-бущак Т.Н и др., 2006; Молодин, Мыльникова, 2003, 2004; Молодин, Мыльникова, Парцингер, Шнеевайс, 2003; Drebushchak V.A., Mylnikova, Drebushchak T.N., Boldyrev, 2005; Drebushchak, Mylnikova, Molodin, 2007; и др.]. Результаты подобных исследований обычно сопровождаются выводами о температуре обжига, иногда – об окислительном или восстановительном характере атмосферы обжига, и последующими рассуждениями о возможной интерпретации полученной информации [Гребенщиков, Деревянко,

Археология, этнография и антропология Евразии 4 (44) 2010

2001; Ламина, Лотова, Добрецов, 1995; Мыльникова, 1999]. В ходе выполнения в 2003-2005 гг. интеграционного проекта мы пришли к выводу, что для такого рода заключений нет достаточных физико-химических обоснований [Дребущак В.Н., Мыльникова, Дребущак Т.Н. и др., 2006]. По продуктам термических превращений нельзя однозначно определить только температуру, поскольку все реакции подобного рода но сят кинетический характер, а установить одновременно температуру и время обжига до сих пор никому не удавало сь (и вряд ли удастся в ближайшем будущем). Этот вывод связан не с несовершенством существующих методик физико-химических исследований, а с фундаментальными закономерностями изменения веществ в ходе термических превращений [Drebushchak V.A., Mylnikova, Drebu-shchak T.N., Boldyrev, 2005]. Однако было установлено, что точные количественные определения потери массы образцом при прокаливании (дериватогравиметрический анализ) и результаты рентгенофазового анализа позволяют достоверно установить различия в количестве минералов глин и отощителей в формовочных массах. Это открывает перспективы реконструкции особенностей технологии изготовления керамики [Drebushchak, Mylnikova, Molodin, 2007]. Мы отказались от понятия «температура обжига», алгоритм определения которой различается у авторов, использующих разные методики термического анализа (термогравиметрический, дифференциально-термический, термомеханический, дифференциальная сканирующая калориметрия), что затрудняет сравнение результатов между собой, и предложили термин «степень термических превращений». Измеряем потерю массы образцом керамики при прокаливании до 850 °С. Значения потери массы в интервалах температур 22–350 и 350–600 °С позволяют определять положение исследуемого образца на диаграмме степени сохранности глинистого компонента и оценивать качество его обжига относительно других образцов [Дребущак В.Н., Мыльникова, Дребу-щак Т.Н. и др., 2006].

В данной работе публикуются результаты изучения методами термогравиметрии и рентгеновской порошковой дифракции керамики с памятника Линё-во-1. Образцы для исследований отбирались преимущественно от полных сосудов, от каждого по три-четыре от разных частей (дно, тулово, плечо, венчик – часть горловины с кромкой со суда), что дало возможность проводить сравнительный анализ формовочных масс и степени термических превращений глинистой части на разных участках изделия. Кроме информации о результатах исследования, достаточно подробно излагается алгоритм дериватогравиметри-че ских измерений (ДТГ), обработки и интерпретации данных.

Памятник и образцы

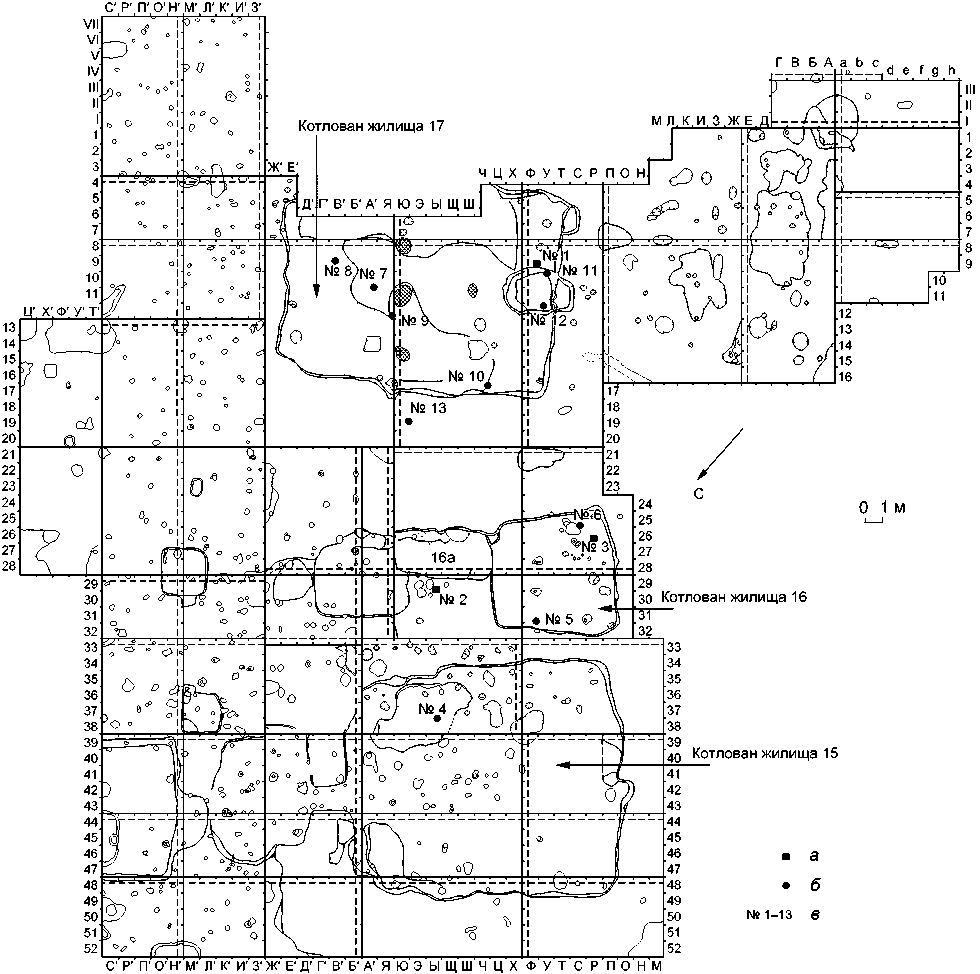

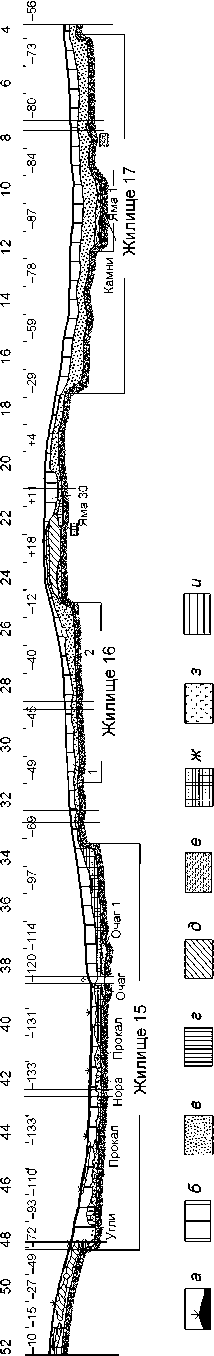

Поселение Линёво-1 известно в археологической литературе с середины 1980-х гг. Памятник расположен в 2 км к северо-востоку от с. Заречное Тогучинского р-на Новосибирской обл., на южном берегу оз. Линё-во, старице р. Ини. Терраса в этом месте образует мыс, жилищные западины находились на 1,5–3,0 м выше современного уровня озера и на 5–6 м выше уровня р. Ини. Памятник открыт В.А. Захом. Им же вскрыто 500 м2 площади поселения, где раскопано два жилища [Зах, 1986, 1997], одно из которых отнесено к ирменской культуре, другое – к завьяловской, к ее раннему линёвскому этапу (переходное время от бронзового к железному веку) [Зах, 1997, с. 93; Троицкая, Зах, Сидоров, 1989, с. 104]. Для второго периода была названа дата – конец IX – начало VIII в. до н.э. [Зах, 1997, с. 92]. В.В. Бобров не согласился с такой атрибуцией комплекса [1995, 1999]. Некоторые исследователи считали возможным относить памятники подобного типа к одному из вариантов большереченской культуры переходного периода Верхнего Приобья [Косарев, 1981, с. 202; 1987, с. 302; Членова, 1994, с. 84; Могильников, 1986, с. 30–31]. Широкомасштабные работы 2003–2005 гг. (2 454 м2 сплошной площадью; рис. 1, 2) позволили взглянуть на Линёво-1 по-новому. Сейчас очевидно, что нет оснований для отнесения жилищных комплексов к разным хронологическим периодам, все постройки одновременны и датируются переходным от бронзы к железу временем [Мыльникова, Дураков, Мжельская и др., 2003, 2005; Мыльникова, Дураков, Мжельская, Кобелева, 2004]. Анализ инвентаря, стратиграфии и планиграфии памятника позволяет датировать его VIII–VI вв. до н.э.

Керамический материал, полученный в ходе работ 2003–2005 гг., по технологии изготовления и орнаментации можно разделить на группы [Молодин, Мыльникова, 2005] (рис. 3), среди которых доминирующее положение занимает поздняя ирменская. Бинокулярная микроскопия и петрографический анализ выявили несколько рецептов формовочных масс: глина + породные обломки + шамот; глина + породные обломки; глина + шамот с признаками наличия органики; глина.

Уникальность памятника Линёво-1 в плане изучения гончарства состоит в том, что здесь обнаружены глина и формовочные массы для изготовления сосудов (в работе они названы «глины»). Порция-заготовка глины красного цвета (размеры кучки 0,2×0,2 м) найдена в кв. У–Ф/10–11 жилища 17. В заполнении котлована жилища 16, на границе очага, в кв. Р/26, обнаружена нижняя часть сосуда, заполненная глиной. Рядом располагалась кучка такой же глины. Еще одна зафиксирована в межжилищном пространстве (меж-

Рис. 1. План раскопов 2003–2005 гг. а – глина; б – объект; в – номера образцов.

ду котлованами 16а и 15), в кв. Ы/29, на краю ямы (см. рис. 1). Это позволило провести исследование формовочных масс керамики, а также глин в дообжи-говом состоянии и проследить те изменения, которые происходят в них при термическом воздействии.

Методика

Измерения потери массы при прокаливании от комнатной температуры до 850 °С со скоростью нагревания

20 °С/мин проводились в токе аргона (20 мл/мин) на термовесах ТГ-209 Netzsch. Образцы массой 47,00 ± ± 0,15 мг помещались в золотые тигли. Проведено несколько измерений пустого тигля. Воспроизводимость значений массы при нагревании 10 мкг до 500 °С была не хуже, чем при прокаливании 20 мкг до 850 °С.

Измерения фазового состава керамики проводились на дифрактометре D8 GADDS фирмы «Bruker» с двухкоординатным детектором Hi-Star. Излучение CuKα, монохроматор графитовый, коллиматор 0,5 мм. Режим высоковольтного генератора 40 кВ и 40 мА.

Диапазон углов отражений 5–65° (три фрейма). Расстояние от образца до детектора 25 см. На один фрейм захватывался диапазон углов 2Ө чуть больше 20° (для сшивки дифрактограмм).

Результаты

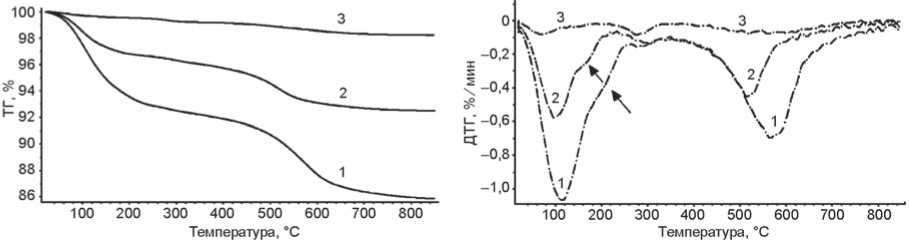

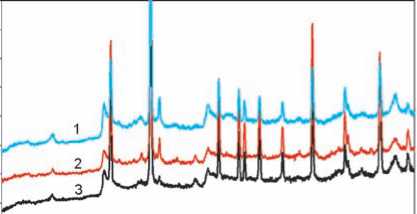

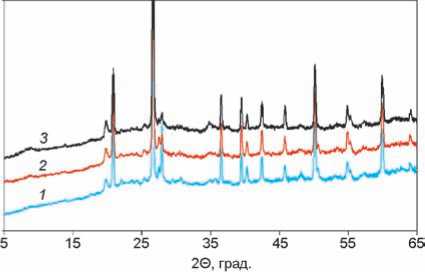

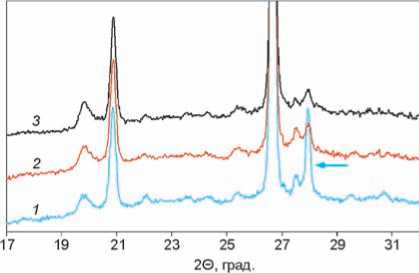

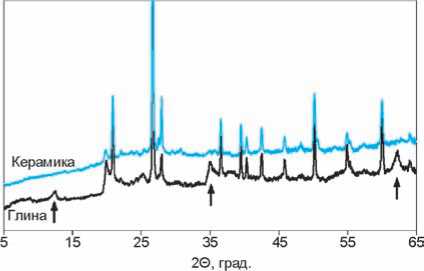

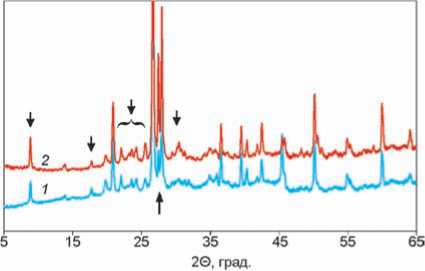

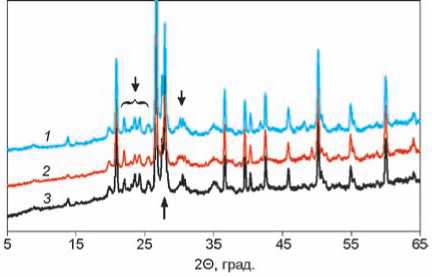

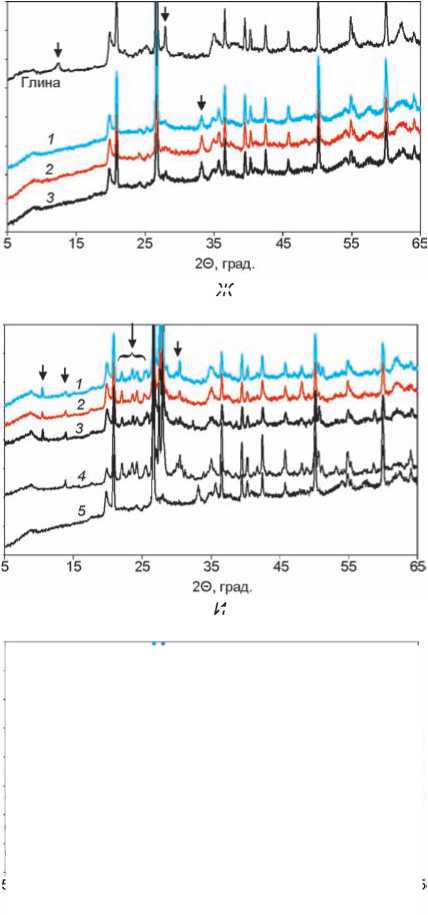

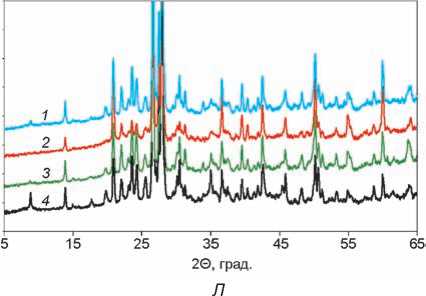

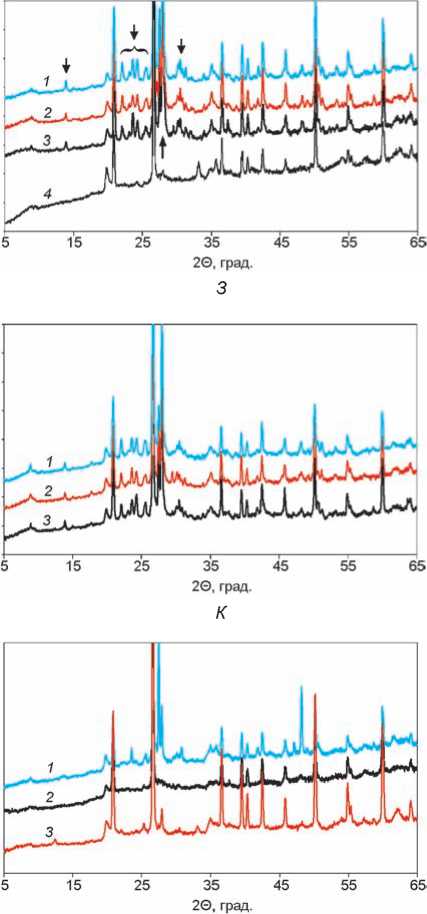

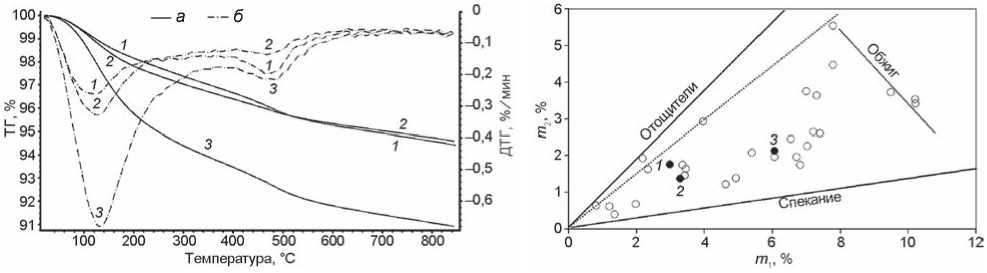

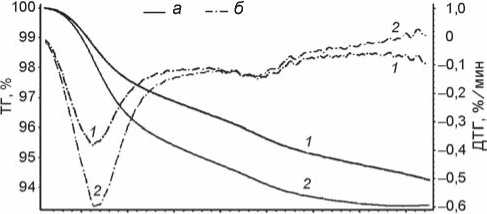

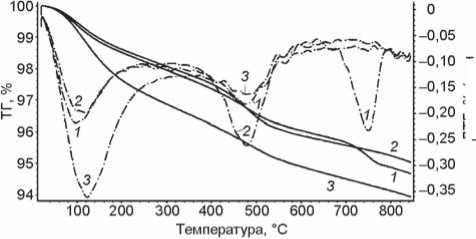

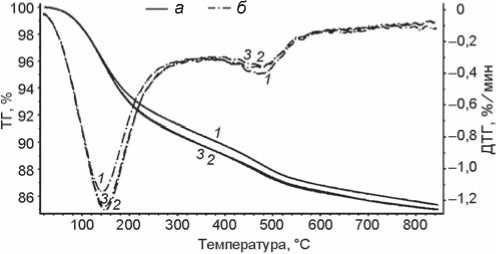

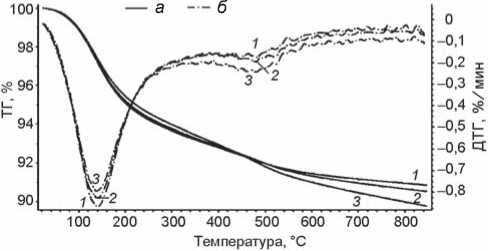

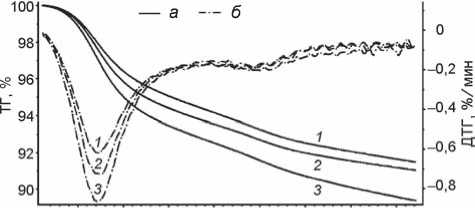

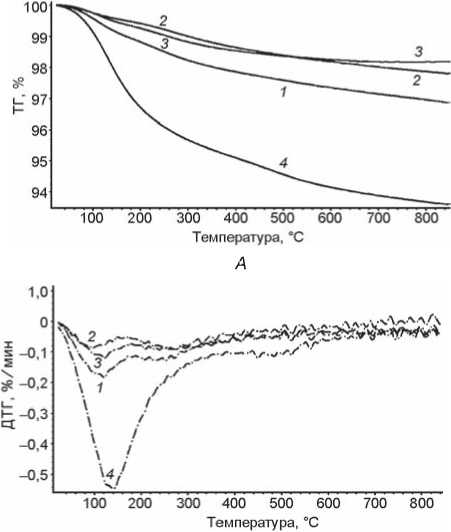

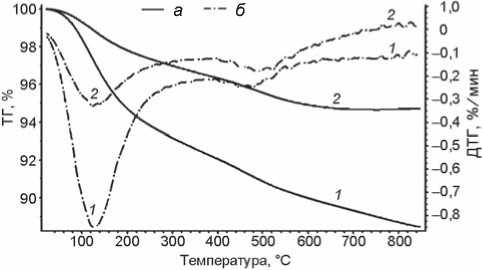

Образцы глин для изготовления керамики. Результаты термогравиметрических измерений (ТГ) показывают значительные различия между образцами в потере массы при прокаливании до 850 °С (рис. 4, А ): № 1 (жилище 17) – 14,1 %, № 2 (межжилищное пространство) – 7,5, № 3 (жилище 16) – менее 2 %. Кальцит в глинах отсутствует. На графике скорости потери массы (рис. 4, Б ) хорошо выявляются пики дегидратации (вблизи 100 °С) и разложения гидроксилов (вблизи 500 °С). Основная часть воды из образца удаляется на первом этапе, а при его завершении выделяется порция, наблюдаемая на производной потери массы как «плечо» (хорошо заметно на кривой образца № 2). Такая двухступенчатость отмечается у некоторых разновидностей глин, а соотношение потери массы на двух ступенях зависит от катионного состава.

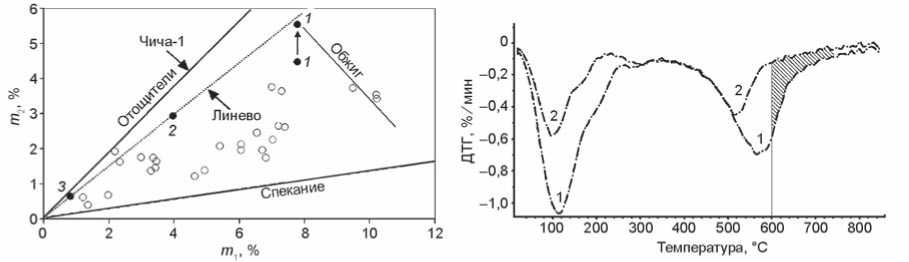

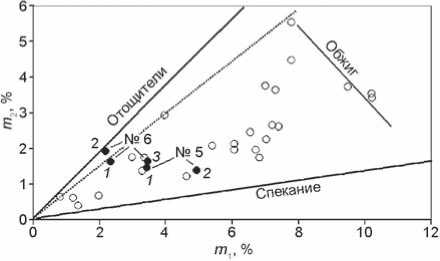

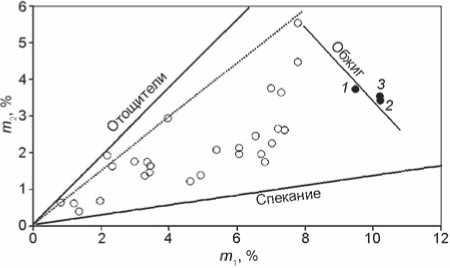

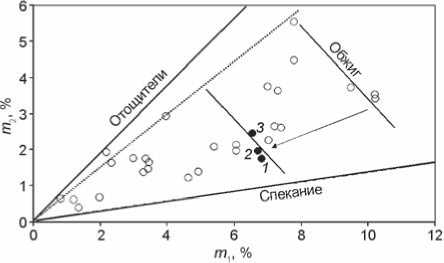

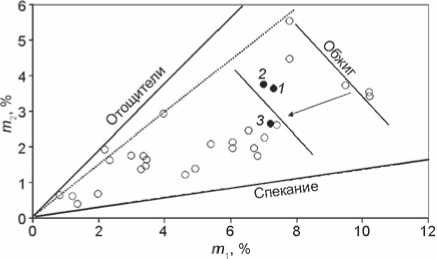

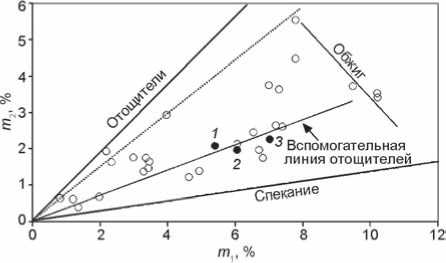

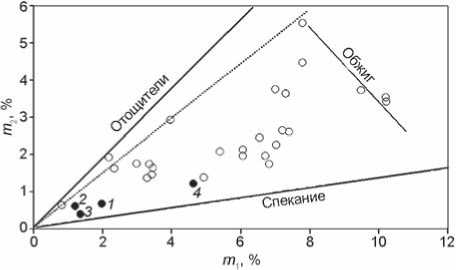

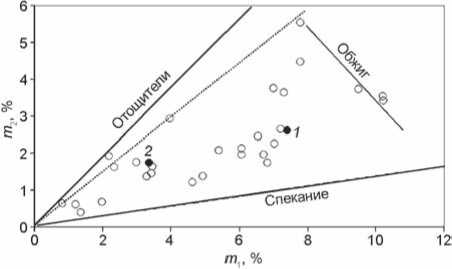

Физико-химические принципы расположения точек на диаграмме степени сохранности глинистого компонента подробно описаны [Дребущак В.Н., Мыльникова, Дребущак Т.Н. и др., 2006]. Кратко напомним, что горизонтальная ось соответствует потере массы образцом в интервале температур 22–350 °С (дегидратация), вертикальная – в интервале 350–600 °С (разложение гидроксилов). Чем меньше в формовочной массе отощителя в виде минеральной примеси и выше содержание чистой глины (в т.ч. и шамота), тем больше точки на диаграмме смещаются вправо вверх. При слабом обжиге часть гидроксила разлагается, увеличивая пористость глины. Это повышает содержание воды и уменьшает количество гидроксилов в керамике. Чем интенсивнее низкотемпературный обжиг, тем больше точки на диаграмме смещаются вправо вниз. При обжиге с высокой температурой, когда гидроксилы уже полностью удалены, термические превращения в глине сводятся к ее спеканию, закрытию пор. Конечным продуктом такого обжига становится стеклообразная масса с низкой влагоемкостью. Чем выше температура и интенсивнее обжиг, тем больше точки на диаграмме смещаются влево вниз.

На рис. 4, В точки образцов глин с поселения Линёво-1 располагаются далеко друг от друга и значительно ниже линии, полученной по результатам измерений образцов глин из разных мест на памятнике Чича-1 [Дребущак В.А., Дребущак Т.Н., Молодин и др., 2005]. Причина такого расхождения заключается в составах исходных материалов. Не вдаваясь в детали классификации глинистых минералов и их

Рис. 2. Стратиграфический разрез по линии Ф/52 – Ф/4. а – дерн; б – черный гумусированный слой; в – черный слой с суглинком; г – коричневый золотистый; д – серый золотистый; е – то же с углями; ж – желтый суглинок, перемешанный с черной почвой; з – сажистый слой с углями; и – золистая почва черного цвета.

е

2 cм

0 2 cм

0 2 cм

/02

0 2 cм

2 cм

Й;г?'й^

cм

0 3 cм

5 cм

ШШНШ<№'

Х,УАА^€»

.«rut: Xx4R*eR*r>

^^Л'Х’К**^*'’^**1

<«<<«««?«<< t?^-

'<«■#«-<<<«?

0 2 cм

2 cм

WT/^rn kvkk-o^ ж^//

2 cм

I 0 2 cм

If Я ?У*

!КкЙ$?^А:^^ rA-№};i;K'ixKkKR. г:??^^^^ x ^^^

кл€<*«^ te^

'^/zzZZ/z'ZZT? /////Z/Z/ZZ/7'Л ///////xz///-/^ ///Z/ZZZ////■■'

^гЧ^оЧзЧ!

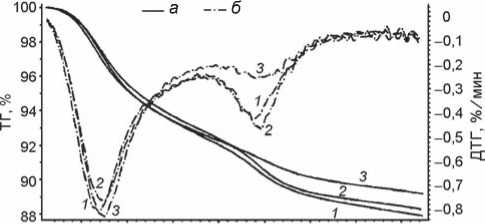

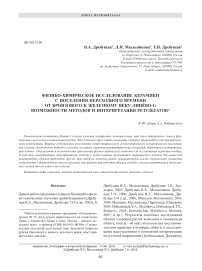

'<^« rz 2 cм 0 2 cм 0 2 cм 0 3 cм >*H«-»*-W4-«^f1 ^N^t-VTfi»^^^, >»> -.v,w,^t> THvvv v*WH*«V1 >H-^-r-y<-H*rf»-'►«’1,‘17-M и ■*-•♦•*- Рис. 3. Керамика с поселения Линёво-1. 1–5 – группа I – ирменской культуры; 6, 9, 10 – группа II – с крестово-гребенчато-струйчатой орнаментацией; 7, 8, 11–13 – группа III – с орнаментальными элементами молчановской культуры; 14 – группа IV – с чертами керамики раннего железного века; 15, 16 – группа V – с чертами посуды самоделкинского типа. АБ В Г Рис. 4. Результаты анализа образцов глин. А – кривые ТГ: потеря массы; Б – кривые ДТГ: скорость потери массы (стрелкой обозначено «плечо» на пике дегидратации); В – диаграмма степени сохранности глинистых минералов (контурные круги – все исследуемые образцы); Г – кривые ДТГ образцов № 1 и 2 и расчет коррекции состава образца № 1 на диаграмме степени сохранности (пояснения см. в тексте). кристаллохимии, для обсуждения вопроса о соотношении воды и гидроксилов можно, сильно упростив описание химического состава, использовать приближенную формулу ∑Mi+∑M+j +[AlxSi5,5–xO10(OH)2]·nH2O, где Mi и Mj – соответственно одно- и двухвалентные катионы. Количество молекул воды в минералах глины (n) зависит от температуры, влажности и катионного состава. При содержании образцов в одинаковых условиях (температура и влажность) количество воды в них будет зависеть только от последнего. Введение отощителей в глины с различным составом катионов приведет к тому, что на диаграмме степени сохранности глинистого компонента точки образцов будут располагаться вдоль линий с разным наклоном. Образец № 1 представлен на диаграмме двумя точками (рис. 4, В). Нижняя соответствует значениям, полученным строго в соответствии с описанным выше алгоритмом (m1 – потеря массы в интервале 22–350 °С, m2 – в интервале 350–600 °С). Она достоверно выпадает из линии «отощители». Причина станет понятна из анализа рис. 4, Г: пики потери массы образцов № 2 и 3 в интервале 350–600 °С совмещаются, а пик дегидрокси-лизации для № 1 очень большой, потеря массы значительная, и поскольку дегидроксилизация глины – процесс кинетический [Rouxhet, 1970; Nahdi, Perrin, Pijolat et al., 2002], то часть пика выходит за рамки интервала температур, условно принятого за температурные границы разложения гидроксилов. Для большинства образцов глин и керамики пик дегидроксилизации обычно расположен немного ниже, и пик потери массы на этом этапе полностью попадает в выбранный интервал 350–600 °С. Мы столкнулись с непредвиденным случаем искажения результатов из-за условного разделения потери массы на два температурных интервала. Поэтому для пика дегидроксилизации выше 600 °С (заштрихованная часть на рис. 4, Г) была рассчитана потеря массы (она оказалась равна 1,07 %) и добавлена к значению, полученному для интервала 350–600 °С. Величина потери массы за счет гидроксилов возросла, точка на диаграмме (рис. 4, В) сместилась вверх (показано стрелкой) и почти совпала с линией «отощители». Рентгенографические исследования показали, что фазовый состав образцов № 1–3 идентичен (рис. 5, А). Все рефлексы можно приписать кварцу и минералам глин (мусковит, иллит и т.д.). Они воспроизводятся на всех трех дифрактограммах, никаких следов наличия в образце № 3, точка которого на рис. 4, В располагается в начале координат, какой-то дополнительной кристаллической фазы, отсутствующей в двух других, не обнаружено. То есть можно заключить, что образец № 1 – чистая глина, № 2 и 3 – формовочная масса. Добавкой в образце № 3 выступает обожженная гли- 5 15 25 35 45 55 65 2G, град. А Б В Г Д Е на – шамот, что подтвердил петрографический анализ; образец № 2 также содержит шамот, но его в 2 раза меньше, чем в предыдущем. Образцы керамики из жилища № 15. Исследован один сосуд (№ 4). От него взяты три фрагмента из разных частей (дно, тулово и венчик). Термогравиметрические измерения показали, что образцы венчика и ту-лова имеют очень близкие значения потери массы, как общей – 5,59 и 5,43 %, так и в интервале температур от 600 до 850 °С – 0,85 и 0,76 % (рис. 6, А). Это соответствует воспроизводимости результатов измерения при небольших вариациях состава за счет несовершенства промеса и пробоотбора. Однако в интервалах температур 22–350 и 350–600 °С наблюдаются достоверные различия по потере массы: образец венчика – соответственно 2,98 и 1,76 %, тулова – 3,29 и 1,38 %. Пер- вый по сравнению со вторым теряет меньше воды, но больше гидроксила. Если объединить эти два интервала в один, то суммарная потеря массы составит 4,74 % для венчика и 4,67 % для тулова. Значения снова очень близки. Таким образом, мы имеем перераспределение потери массы между дегидратацией и дегидрок-силизацией. Этот вариант изменений потери массы образцами разных частей сосуда соответствует различиям в качестве обжига [Drebushchak, Mylnikova, Molodin, 2007]. Общая потеря массы образцом дна составила 9,0 %, что почти в 2 раза больше, чем у образцов тулова и венчика. Самая большая разница имеет место в интервале 22–350 °С, меньше она при температуре 350–600 °С. В интервале 600–850 °С различия в потере массы между дном, туловом и венчиком незначительны. Ж И Рис. 5. Дифрактограммы образцов глин и керамики. А – образцы глин № 1–3; Б–Г – образцы сосуда № 4: Б – венчика (1), тулова (2), дна (3), В – то же в увеличенном масштабе в интервале углов 17–30о(стрелкой обозначен пик при 28о), Г – венчика и образца глины № 1 (стрелки указывают на рефлексы, имеющиеся у глины, но отсутствующие у керамики); Д – образцы венчика (1) и тулова (2) сосуда № 5 (стрелки указывают на рефлексы, относящиеся к слюде и полевым шпатам); Е – образцы венчика (1), тулова (2) и дна (3) сосуда № 6 (стрелки указывают на рефлексы, относящиеся к полевым шпатам); Ж – образцы венчика (1), плеча (2), тулова (3) сосуда № 8 и глины № 1; З – образцы венчика (1), плеча (2), дна (3) сосуда № 9 (стрелки указывают на пики отощителей) и тулова сосуда № 8 (без отощителя) (4); И – образцы венчика (1), плеча (2), тулова (3) сосуда № 10 (стрелки указывают на пики отощителей), тулов сосудов № 9 (большое содержание отощителя) (4) и 8 (без отощителя) (5); К – образцы венчика (1), тулова (2) и дна (3) сосуда № 11; Л – образцы венчика (1), плеча (2), тулова (3) и дна (4) сосуда № 12; М – образцы венчиков сосудов № 7 (1), 13 (2) и глины № 2 (3). М Точки образцов разных частей сосуда № 4 на диаграмме степени сохранности глинистого компонента легли так, что становится очевидным различие составов формовочных масс, использованных для изготовления дна, с одной стороны, тулова и венчика – с другой (рис. 6, Б): в формовочной массе дна отощителей почти в 2 раза меньше. Точки образцов тулова и венчика располагаются вдоль линии «обжиг» и свидетельствуют о бóльших термических изменениях в глине формовочной массы тулова по сравнению с венчиком. А Б Рис. 6. Результаты анализа образцов сосуда из жилища 15. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов (контурные круги – все исследуемые образцы). 1 – венчик, 2 – тулово, 3 – дно. Результаты термогравиметрического анализа позволяют сделать следующие выводы: 1) дно сосуда было изготовлено из формовочной массы с бóльшим (примерно вдвое) содержанием глины по сравнению с туловом и венчиком. В данном случае это не может быть случайностью, например, результатом недостаточного промеса; 2) тулово было изготовлено из формовочной массы того же состава, что и венчик, но обожжено качественнее (результат положения сосуда в обжиговом устройстве). Дифрактограммы рентгенографического анализа трех образцов сосуда № 4 сходны (см. рис. 5, Б). Все пики расположены на одних и тех же углах отражения и имеют почти одинаковую интенсивность. Фазовый состав глины и отощителей во всех трех образцах идентичен. Самое большое отличие в интенсивности наблюдается при угле 28°: для образца венчика пик существенно выше, чем для тулова и дна (см. рис. 5, В). В этой связи интересно сравнить дифрактограммы образцов данного сосуда и глин (см. рис. 5, А). Интенсивность рефлекса при угле 28° у образца глины № 3 существенно ниже, чем у двух других, как и степень сохранности глинистого компонента. Таким образом, наблюдается корреляция между степенью сохранности глины и интенсивностью рефлекса при угле 28°. Речь идет не о количестве глинистого компонента, а о степени сохранности его сорбционных свойств. Это наблюдение пока не позволяет делать какие-то обоснованные заключения, но вопрос может быть поставлен на обсуждение. При сопоставлении дифрактограмм образцов глины № 1 и венчика сосуда № 4 (см. рис. 5, Г) видно, что последняя не имеет никаких дополнительных пиков. Наоборот, по крайней мере три широких рефлекса (при углах 12,5; 35 и 62°), демонстрируемые образцом глины, на дифрактограмме керамики отсутствуют. Эти рефлексы относятся к глинистым минералам, и вполне закономерно их исчезновение после обжи- га. Поскольку, как уже было выяснено выше, образцы глин содержат в качестве отощителя шамот, можно сделать вывод о его наличии и в формовочной массе сосуда № 4. Это объясняет, почему образцы туло-ва и венчика с примерно вдвое большим количеством отощителя в виде песка или породных обломков по сравнению с образцом дна имеют одинаковые с ним дифрактограммы. Дифрактограммы шамота и глины различаются как раз в тех самых рефлексах, которые исчезают после обжига последней. Образцы керамики из жилища 16. Исследованы фрагменты двух сосудов (№ 5 и 6). Результаты термогравиметрических измерений показывают, что образцы венчика и тулова сосуда № 5 по общей потере массы различаются несущественно, на уровне 1 % (рис. 7, А). Такие различия могут быть обусловлены неоднородностью формовочных масс, вариацией соотношения отощителей и минералов глин. На диаграмме степени сохранности глинистого компонента (рис. 7, Б) точки, соответствующие венчику и тулову, лежат достаточно далеко от линии «отощители», свидетельствуя о значительных термических превращениях. Сосуд был качественно обожжен, особенно тулово. Дифрактограммы образцов венчика и тулова сосуда № 5 (см. рис. 5, Д) похожи друг на друга, содержат одинаковое количество рефлексов на одних и тех же углах отражений, т.е. формовочные массы идентичны. Однако, если сравним с дифрактограммами образцов глин и сосуда № 4 (см. рис. 5, А, Б), то увидим дополнительные рефлексы при углах 8,9; 17,8; 22,1; 23,6; 24,3° и значительно более интенсивные – при углах 27,5; 28 и 30,5°. Первые два рефлекса (при 8,9 и 17,8°) наверняка относятся к слюдам (слюда в этих образцах видна невооруженным глазом), остальные – к полевым шпатам (плагиоклазам), которые входят в состав отощителя. Образцы сосуда № 6 по общей потере массы различаются несущественно, на уровне 1 % (см. рис. 7, В). Пик потери гидроксила хорошо виден на всех трех гра- 100 200 300 400 500 600 700 800 Температура, °C А Б фиках, но на кривой образца тулова он очень большой, что характерно для керамики со слабой термической обработкой. На диаграмме степени сохранности глинистого компонента (см. рис. 7, Б) точки, соответствующие венчику и тулову сосуда № 6, лежат очень близко к линии «отощители», подтверждая их слабую термическую обработку. Дно подвергалось более сильному термическому воздействию. Является это результатом обжига сосуда или его эксплуатации, установить по имеющимся данным невозможно. На кривой ТГ образца венчика имеется пик при 750 °С, характерный для кальцита. Потеря массы здесь составляет ок. 0,4 %, что соответствует примеси минерала менее 1 % (массовая доля). Дифрактограммы образцов сосуда № 6 сходные (см. рис. 5, Е). От дифрактограмм сосуда № 5 (см. рис. 5, Д) отличаются отсутствием рефлексов слюды на малых углах (8,9 и 17,8°). Очевидно, в данном случае в качестве отощителя для формовочной массы был использован только плагиоклаз. Образцы керамики из жилища 17. Исследовано семь сосудов, от которых взято разное количество образцов (№ 7 – венчик; № 8 – венчик, плечо, тулово; № 9 – венчик, плечо, дно; № 10 – венчик, плечо, туло-во; № 11 – венчик, тулово, дно; № 12 – венчик, плечо, тулово, дно; № 13 – венчик). ДТГ, %/мин В Рис. 7. Результаты анализа образцов керамики из жилища 16. А – кривые ТГ (а) и ДТГ(б) образцов сосуда № 5; Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов; В – кривые ТГ (а) и ДТГ (б) образцов сосуда № 6. 1 – венчик, 2 – тулово, 3 – дно. Разница в потере массы между образцами тулова и плеча сосуда № 8 очень мала (рис. 8, А), в пределах ошибки измерений [Drebushchak, Mylnikova, Molodin, 2007]. Их кривые фактически сливаются в одну. Различия результатов измерений образца венчика на фоне данных по другим сосудам тоже следует рассматривать как очень малые. Общая потеря массы для вен- А Б Рис. 8. Результаты анализа образцов сосуда № 8 из жилища 17. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов. 1 – венчик, 2 – плечо, 3 – тулово. чика, тулова и плеча составляет соответственно 14,66; 15,00 и 15,03 %. Напомним, что разница менее 0,1 % на любом из интервалов температуры (22–350, 350– 600 и 600–850 °С) между образцами древней керамики считается недостоверной. Пик потери гидроксила хорошо виден на всех трех графиках, но на кривой образца венчика он немного больше, а пик потери массы – меньше. Такое соотношение между дегидратацией и дегидроксилизацией свидетельствует о том, что венчик обжигался немного слабее тулова и плечика. Это подтверждает и диаграмма степени сохранности глинистого компонента (рис. 8, Б): точка, соответствующая венчику, лежит ближе к линии «отощите-ли», чем точки образцов тулова и плеча. Между дифрактограммами образцов сосуда № 8 никаких достоверных различий нет (см. рис. 5, Ж). При сравнении с дифрактограммой образца глины № 1 из этого же жилища обнаруживаются отличия в трех пиках (на рис. 5, Ж отмечены стрелками): рефлексы при углах 12,6 и 28° у образца глины и при 33,3° у образцов керамики. Обсуждая дифрактограм-мы образцов глин № 1–3, мы уже обращали внимание на рефлекс вблизи угла 28°, коррелирующий с содержанием необожженных глинистых минералов в смеси глины и шамота. В данном случае, при сравнении необожженной формовочной массы и сосуда № 8 из жилища 17, мы вновь сталкиваемся с исчезновением рефлекса при угле 28°. По результатам рентгенографических и термогравиметрических измерений можно сделать вывод, что сосуд № 8 был изготовлен из чистой глины, без использования каких-либо отощи-телей, даже шамота, что подтверждается бинокулярным и петрографическим исследованиями. Между образцами сосуда № 9 различия в потере массы при нагревании до 600 °С очень малы (рис. 9, А). Расхождения нарастают при высоких температурах. Общая потеря массы для венчика, плеча и дна составляет соответственно 9,18; 9,47 и 10,24 %. Это примерно на треть меньше, чем у образцов сосуда № 8 и глины № 1. Можно полагать, что разница обусловлена наличием в керамике отощителей, не изменяющих массу при нагревании, которые составляют около трети всей ее массы. Дифрактограммы образцов сосуда № 9 также похожи друг на друга. Формовочные массы венчика, плеча и дна имеют один и тот же состав отощителей (рис. 9, Б). Их наличие особенно хорошо видно при сравнении с дифрактограммой образца тулова сосуда № 8, при изготовлении которого отощители не использовались (см. рис. 5, З). О степени термической обработки и количестве отощителей в формовочных массах сосуда № 9 можно судить по рис. 9, Б. Точки трех образцов расположены примерно вдоль линии «обжиг», параллельной таковой для образцов сосуда № 8, но смещенной к центру координат приблизительно на одну треть. Для изготовления сосуда № 9 были использованы отощи-тели в количестве около трети от общей массы. Точки расположены довольно далеко от линии «отощители». Это свидетельствует о достаточно длительной термической обработке керамики. Лучшее качество обжига наблюдается у венчика сосуда, худшее – у дна. Образцы сосуда № 10 до температуры 400 °С теряют массу почти одинаково (рис. 10, А). При дальнейшем нагревании у образца тулова потеря массы примерно на 1 % меньше, чем у образцов венчика и плеча. Понятно, что эта разница в основном обусловлена содержанием гидроксила в минералах глин. А поскольку различия в количестве оставшего ся в древней керамике гидроксила при прочих равных условиях возникают из-за разного качества обжига, то можно сделать вывод, что венчик и плечо испытывали менее интенсивное термическое воздействие, чем ту-лово. Общая потеря массы для венчика, плеча и туло-ва составляет соответственно 12,12; 11,74 и 10,82 %. Это меньше, чем у образцов сосуда № 8 и глины № 1, но больше, чем у образцов сосуда № 9. Видимо, формовочные массы сосуда № 10 содержат отощители, но А Б Рис. 9. Результаты анализа образцов сосуда № 9 из жилища 17. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов (стрелка указывает на смещение линии «обжиг» относительно таковой для сосуда № 8). 1 – венчик, 2 – плечо, 3 – дно. 100 200 300 400 500 600 700 800 Температура, °C А Б Рис. 10. Результаты анализа образцов сосуда № 10 из жилища 17. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов (стрелка указывает смещение линии «обжиг» относительно таковой для сосуда № 8). 1 – венчик, 2 – плечо, 3 – тулово. в меньшем количестве по сравнению с сосудом № 9. Это подтверждает и расположение точек на диаграмме (рис. 10, Б): они лежат ближе к точкам образцов сосуда № 8 (без отощителей), чем точки, соответствующие сосуду № 9. Венчик и плечо обожжены слабее, чем ту-лово (на рис. 10, Б их точки расположены близко друг к другу и недалеко от линии «отощители»). Рентгенографические исследования показали, что образцы разных частей сосуда № 10 имеют близкий фазовый состав (см. рис. 5, И). При сравнении с дифрактограммой образца тулова сосуда № 9, в котором отощителей примерно вдвое больше (оценка по результатам термогравиметрии), видно: интенсивность рефлексов, относящихся к отощителям (главным образом полевым шпатам), у образцов сосуда № 10 меньше, что очень хорошо заметно как в интервале углов 22–26°, так и при 30,6°. Это подтверждает вывод о меньшем количестве отощителя по сравнению с сосудом № 9. Наличие рефлекса при угле 10,6°, отсутствующего на дифрактограмме образца сосуда № 9, свидетельствует о том, что фазовые составы отощителей в формовочных массах сравниваемых сосудов различаются. Данная фаза с большой элементарной ячейкой наверняка относится к минералам глин, возможно, одной из разновидностей слюд. Интересно, что межплоскостное расстояние в этой фазе достоверно отличается от такового в слюде, обнаруженной в образцах сосуда № 5, где рефлекс наблюдается при угле 8,9°. Кривые ТГ образцов дна, тулова и венчика сосуда № 11 (рис. 11, А) расходятся на этапе дегидратации и дальше идут почти параллельно. На линиях скорости потери массы хорошо видно, что пики дегидратации при 145 °С имеют разную амплитуду. Максимальная скорость у образца дна, минимальная – у венчика. После отметки 300 °С линии почти сливаются. Пики потери гидроксилов в интервале 460–500 °С тоже приблизительно равные. Это свидетельствует об одинаковом качестве обжига разных частей сосуда. Общая потеря массы составляет 10,62 % для дна, 8,98 % для тулова и 8,54 % для венчика. Поскольку эти значения существенно меньше, чем у образца глины № 1, то можно сказать, что формовочная масса сосуда № 11 содержит приблизительно от 30 (дно) до 40 % (венчик) отощителей. На диаграмме степени сохранности глинистого компонента (рис. 11, Б) точки образцов венчика, тулова и дна лежат примерно вдоль линии, 100 200 300 400 500 600 700 800 Температура, °C А Б Рис. 11. Результаты анализа образцов сосуда № 11 из жилища 17. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов. 1 – венчик, 2 – тулово, 3 – дно. проведенной из начала координат (на диаграмме она названа вспомогательной линией отощителей). Таким образом, если точки сосудов № 8 и 9 располагались преимущественно вдоль линии «обжиг» (одинаковое количество отощителей, но разное качество обжига), то точки сосуда № 11 – вдоль линии «отощители» (качество обжига почти одинаковое, а количество ото-щителей в образцах разное). Интересно, что качество обжига сосуда № 11 примерно такое же, как сосудов № 7 и 8. Дифрактограммы трех образцов сосуда № 11 похожи друг на друга (см. рис. 5, К), т.е. фазовый состав отощителей одинаков. Кривые ТГ четырех образцов сосуда № 12 (рис. 12, А) расходятся на этапе дегидратации, дальше линии А Б В Рис. 12. Результаты анализа образцов сосуда № 12 из жилища 17. А – кривые ТГ; Б – кривые ДТГ; В – диаграмма степени сохранности глинистых минералов. 1 – венчик, 2 – плечо, 3 – тулово, 4 – дно. дна и венчика идут почти параллельно друг другу, а тулова и плеча – близко и пересекаются. Различия в общей потере массы для образцов венчика, тулова и плеча находятся в пределах 1,3 %, в то время как образец дна отличается от них на величину более 3 %. В целом на рис. 12, А трудно усмотреть какую-то закономерность. Гораздо более информативен рис. 12, Б. По скорости потери массы хорошо видно, что образцы тулова, плеча и венчика ведут себя совершенно иначе, чем образец дна. У первых трех пик дегидратации двойной, с максимумами вблизи 100 и 240 °С. Причина такой двухступенчатости не совсем ясна, можно строить различные догадки, но мы не будем акцентировать внимание на объяснении. У образца дна имеется одиночный интенсивный пик дегидратации и достоверно регистрируемый пик потери гидроксила, отсутствующий у трех других. На диаграмме степени сохранности глинистых компонентов (рис. 12, В) точки, соответствующие венчику, плечу и тулову расположены у самого начала осей координат. Формовочные массы этих образцов характеризуются малым количеством минералов глин (исходных или оставшихся после обжига и эксплуатации сосуда). Точка, соответствующая дну, находится далеко от первых трех. Нет никаких сомнений, что дно изготовлено из другой формовочной массы. Этот вывод подтверждается результатами анализа состава отощителей. Дифрактограммы образцов сосуда № 12 (см. рис. 5, Л) заметно различаются. Например, в формовочной массе плеча содержится минимальное количество отощителей. Интенсивность рефлексов плагиоклазов в интервале углов 21,5–26° очень мала по сравнению с остальными образцами, а рефлексы при углах 8,9; 17,8 и 19,9° вообще отсутствуют. Этот образец должен содержать максимальное количество минералов глин и терять наибольшее количество воды. Однако потеря массы при дегидратации у него самая маленькая среди всех изученных образцов. Формовочная масса дна содержит значительное количество плагиоклазов, а кроме того, еще и какой-то минерал с большим межплоскостным расстоянием (очень интенсивный рефлекс при угле 8,9°). Казалось бы, потеря массы у этого образца должна быть небольшой. Однако при дегидратации он теряет максимальное количество воды. При этом, если судить по диаграмме степени сохранности глинистого компонента, дно подвергалось довольно сильному термическому воздействию. Объяснить такие несоответствия только обжигом или количеством отощителя нельзя. Здесь явно действуют одновременно оба фактора. Образцы разных частей сосуда № 12 различаются и по составу, и по степени сохранности минералов глин. Это очень неоднородный сосуд. В то же время нет никаких сомнений, что фрагменты венчика, тулова и плеча действительно принадлежат одному и тому же изделию. У них характерный двойной А Рис. 13. Результаты анализа образцов сосудов № 7 и 13 из жилища 17. А – кривые ТГ (а) и ДТГ (б); Б – диаграмма степени сохранности глинистых минералов. 1 – венчик сосуда № 7; 2 – венчик сосуда № 13. Б пик дегидратации, который пока не встречался у других образцов керамики с поселения Линёво-1. Два сосуда (№ 7 и 13) из жилища 17 (см. рис. 3, 1, 16) представлены только образцами венчиков. Образцы очень сильно различаются по потере массы (рис. 13, А), как общей (№ 7 – 11,55 %, № 13 – 5,28 %), так и на этапах дегидратации и дегидроксилизации. Формовочные массы явно разного состава. Степень обжига венчиков тоже различается. Пик разложения гидроксилов у них примерно одинаков, но пик дегидратации у образца сосуда № 7 гораздо больше, а поскольку степень сохранности минералов глин связана с соотношением потери массы на этих двух этапах, то она будет разная (рис. 13, Б). Точка образца сосуда № 7 расположена в области высоких значений содержания воды и гидроксила, причем довольно далеко от линии «отощители», а точка образца сосуда № 13 – в области средних величин и достаточно близко к линии «ото-щители». Венчик первого сосуда был прокален значительно сильнее, чем второго. Дифрактограммы образцов сосудов № 7 и 13 (см. рис. 5, М) различны: у первого больше рефлексов, чем у второго. Формовочная масса венчика сосуда № 13 не содержит отощителей, кроме шамота. Ди-фрактограмма этого образца керамики похожа на таковую образца глины № 2. Выводы Поскольку в наши задачи входило не только опубликование новых данных по керамике конкретного памятника, но и подробное описание методики интерпретации результатов аналитических работ по термогравиметрии и рентгенографии, выводы следует разделить на две части: возможности применяемых методов и сведения о керамике с поселения Линёво-1, полученные с использованием аналитических методик. I. Результаты термогравиметрических измерений позволяют определить различия в качестве обжига разных образцов древней керамики. Речь не идет об «измерении» или «расчете» температуры, как это часто встречается в литературе. Качество обжига – сравнительная характеристика. О ней можно судить по соотношению потери массы образцом за счет де-гидроксилизации и дегидратации. Потеря массы по этим двум механизмам происходит в разных температурных интервалах. Воспользовавшись диаграммой степени сохранности глинистого компонента, можно определить, какие образцы были подвергнуты сильному обжигу, а какие – слабому. Точность и воспроизводимость термогравиметрических измерений позволили заключить, что различные части одного и того же сосуда испытывали разное термическое воздействие. Это может быть следствием использования простейших обжиговых устройств типа костра. Термогравиметрические и рентгенографические исследования позволяют выявить различия в составе формовочных масс: разное соотношение минералов глин и отощителей; наличие различных минералов. Первое определяется по общей потере массы: чем она больше, тем меньше минеральных отощителей. Второе устанавливается по дифрактограмме образца, по положению рефлексов. По результатам термогравиметрических и рентгенографических измерений можно реконструировать технологию изготовления древней керамической посуды. Сравнительный анализ образцов разных частей одного и того же сосуда позволяет делать выводы о том, какие из них изготовлены из одинаковых формовочных масс, а какие – из разных; для каких частей сосуда использовалась формовочная масса с малым количеством отощителей, а для каких – с большим. По данным термогравиметрических измерений можно определить функциональное назначение древнего сосуда: служил ли он контейнером для хранения каких-то материалов или использовался для приготовления пищи либо для хранения огня. При первичном обжиге степень термических превращений в толще керамической стенки разная: максимальную нагрузку испытывает внешняя поверхность, минимальную – середина. Если изделие служило контейнером, эта картина сохраняется. При использовании сосуда для приготовления пищи его внешняя поверхность многократно подвергается воздействию огня, при этом внутренняя не нагревается более чем до 100 °С (с водой). Соответственно, для первой характерна максимальная степень термических превращений, для второй – минимальная. Если сосуд служил для хранения огня, то наибольшему термическому воздействию подвергалась его внутренняя поверхность. Такого рода исследования удобнее всего проводить на образцах толстостенной посуды [Чича…, 2009, с. 150–176]. II. На поселении Линёво-1 для изготовления посуды использовались формовочные массы с разным содержанием шамота в качестве отощителя. Данный рецепт более всего характерен для керамики ирмен-ской культуры (хотя выявлены и образцы с примесью шамота и дробленой породы, но с преобладанием первого). В качестве отощителей использовались такие породные обломки, в состав которых входили плагиоклазы, слюды, что зафиксировано в образцах керамики II и III групп. Состав формовочных масс при изготовлении разных частей сосуда (дно, туло-во, венчик) мог существенно меняться. Эта же особенность отмечена для керамики позднеирменской и саргатской культур на городище Чича-1 [Дребу-щак В.А., Мыльникова, Дребущак Т.Н. и др., 2006, с. 74–75]. Очевидно, использование для производства одного изделия формовочных масс с разным количеством и качеством ингредиентов является новационной чертой культуры переходного времени от бронзового к железному веку. Вместе с тем на поселении имеются сосуды, целиком изготовленные из однородных формовочных масс, а также из глины без добавок. Это в основном посуда с чертами керамики раннего железного века. Особо интересны выводы по сосудам № 7 и 12. По технологии изготовления, технике орнаментации, физико-химическим особенностям формовочных масс они не местного производства. Для керамики, по всем показателям относящейся к классической ирменской, тремя использовавшимися методами в большинстве случаев зарегистрировано наличие шамота. В формовочных массах посуды, имеющей аналоги на памятниках Притомья, содержится примесь дробленой породы и шамота в различных процентных долях. Степень обжига разных частей сосудов различна, по-видимому, из-за неоднородности пламени, т.е. использовались простейшие обжиговые устройства типа костра, чаще всего открытого. Таким образом, дериватогравиметрический анализ в совокупности с рентгенофазовым и петрографическим предоставляют достаточно большие возможности для характеристики гончарной технологии.