Физиологические аспекты адаптации спортсменов к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам

Автор: Цындрина А. В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 7-2 (106), 2025 года.

Бесплатный доступ

Контроль стресса необходим спортсменам для того, чтобы избежать состояния тревоги во время спортивных соревнований, поскольку это состояние может негативно сказаться на других психологических характеристиках спортсменов, снижая их уверенность в себе и ухудшая способность концентрировать внимание. В связи с этим в данной статье проанализированы физиологические аспекты адаптации спортсменов к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. В результате были определены эффективные подходы к снижению стресса во время подготовки спортсменов к соревнованиям.

Спортсмены, адаптация, физиология, физические нагрузки, стрессорные ситуации

Короткий адрес: https://sciup.org/170210793

IDR: 170210793 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-7-2-164-169

Текст научной статьи Физиологические аспекты адаптации спортсменов к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам

На спортивной арене спортсмены сталкиваются с многочисленными стрессовыми ситуациями, возникающими по разным причинам. В целом к стрессорным факторам относятся ситуации, которые считаются сложными, потенциально опасными или требующими значительных затрат ресурсов для их преодоления (стратегии совладания). К ним могут относиться факторы окружающей среды, связанные с соревновательной деятельностью, такие как участие в крупных соревнованиях, соперничество с противником, внимание СМИ, неудовлетворительное судейство, неблагоприятные погодные условия или снижение результативности.

Аспекты, связанные со спортивной организацией, частью которой является спортсмен, такие как экономическая нестабильность, проблемы в общении с тренером или товарищами по команде в командных видах спорта, методики тренировок, смена роли, ценностные конфликты, также могут быть источником стресса. Кроме того, на уровень тревожности и стресса спортсмена могут влиять такие события в его жизни, как смерть или болезнь близкого человека или смена места жительства [2].

Помимо внешних факторов, источником стресса могут быть многочисленные внутренние факторы. Даже если изучение личности в спортивной психологии в первую очередь направлено на исследование взаимосвязи между личностью, участием в соревнованиях и спортивными достижениями, такая взаимосвязь может также влиять на восприятие стресса спортсменами.

Результаты исследования

Многим спортсменам сложно применять функциональные стратегии для преодоления причин и последствий стрессовых ситуаций, что может крайне негативно сказаться на их результатах и здоровье. Такие трудности в управлении высоким уровнем тревожности и стресса в спорте могут привести к различным последствиям, включая неудовлетворительные результаты, негативные модели мышления, отрицательные эмоции и симптомы депрессии, а также травмы. Напротив, спортсмены, владеющие широким спектром стратегий преодоления стресса, более эффективно справляются со стрессовыми ситуациями и достигают оптимального уровня тревожно-сти/возбуждения. Это положительно сказывается на производительности.

Согласно модели «тревога/стресс», спортсмены с высоким уровнем личностной тревожности чаще проявляют симптомы, связанные с дистрессом. В переживании соревновательной тревоги участвуют три различных аспекта: когнитивная тревога, соматическая тревога и уверенность в себе [3].

В то время как адекватный уровень соматической тревожности может быть полезным (наблюдается обратная U-образная корреляция с продуктивностью), повышенная когнитивная тревожность отрицательно коррелиру- ет с продуктивностью. Другими словами, для повышения продуктивности необходимо снизить когнитивную тревожность и количество негативных мыслей, а также найти оптимальный уровень соматической тревожности. Однако, судя по всему, специфическая спортивная тревожность лучше предсказывает результаты, чем общая тревожность, и на эту корреляцию влияют многочисленные индивидуальные факторы, такие как локус контроля, самоэффективность и уверенность в себе в спорте.

Точно так же корреляция между тревожностью и результативностью меняется в зависимости от вида спорта. Например, она оказывает значительное негативное влияние на виды спорта, требующие высокого уровня концентрации и координации движений. Индивидуальные и контактные виды спорта связаны с высоким уровнем когнитивной и соматической тревожности, в то время как в видах спорта, где результаты зависят от оценок судей, наблюдается высокий уровень когнитивной тревожности.

Уверенность в себе и самоэффективность -важные переменные, связанные со спортивными достижениями, поскольку они повышают воспринимаемую способность к регуляции эмоций и дают спортсмену возможность более эффективно справляться с негативными эмоциями.

Высокий уровень уверенности в себе у спортсменов связан с воспринимаемыми полезными способностями. Он также ослабляет симптомы гнева, вызванного соперничеством, и помогает справляться с тревогой. Уверенность в себе до и во время соревнований определяет более низкий уровень соревновательного стресса и часто коррелирует с более высокими результатами.

Адаптация к экстремальным условиям тренировочной и соревновательной деятельности представляет собой сложный физиологический феномен, включающий множество взаимосвязанных механизмов на клеточном, тканевом и системном уровнях.

Стресс-реакции в организме спортсмена запускают нейрогуморальные изменения, направленные на поддержание гомеостаза при интенсивных физических нагрузках. Ключевую роль в этом процессе играет гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, регулирующая выброс кортизола и других гормонов стресса. Примечательно, что у тренированных атлетов наблюдается оптимизация этого механизма, проявляющаяся в более экономичной реактивности стресс-систем [6].

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы спортсменов демонстрируют специфические адаптационные изменения, включающие гипертрофию миокарда, увеличение ударного объема сердца и повышение эффективности газообмена. Эти физиологические перестройки обеспечивают оптимальное кислородное снабжение работающих мышц при экстремальных нагрузках.

Вариативность индивидуальных адаптационных резервов спортсменов обусловлена генетическими факторами, продолжительностью тренировочного процесса и спецификой вида спорта. Молекулярно-генетические исследования выявляют полиморфизмы генов, ассоциированные с повышенной устойчивостью к стрессорным воздействиям и более эффективной реализацией адаптационного потенциала.

Перетренированность и хронический стресс могут привести к дезадаптации организма спортсмена, проявляющейся в снижении работоспособности, нарушении иммунной функции и дисбалансе автономной нервной регуляции. Мониторинг вариабельности сердечного ритма и биохимических маркеров стресса позволяет своевременно выявлять признаки перенапряжения функциональных систем.

Некоторые физиологические аспекты адаптации спортсменов к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам представлены на рисунке 1.

|

— |

г Скорость наступления адаптации и её длительность определяют состояние здоровья и тренированность спортсмена. Организм должен приспосабливаться к физическим нагрузкам в относительно короткое время. |

||

|

— |

Сверхадаптация - состояние наивысших функциональных возможностей, которое формируется на основе долговременных адаптационных реакций под воздействием непродолжительного периода тренировки с исключительно высокой нагрузкой. |

||

|

— |

г При оценке адаптационных возможностей особое значение придаётся особенностям вегетативной регуляции системы кровообращения. Она считается универсальным индикатором адаптационно-приспособительной деятельности целостного организма. |

||

|

— |

Адаптационные реакции спортсменов зависят от типа физических нагрузок, нейрогуморальной регуляции, энергетического метаболизма обеспечения и ряда других факторов. |

||

|

При повторных физических нагрузках приспособление организма протекает легче и быстрее, так как после первого воздействия доля информации о приспособительных l регуляциях сохраняется в общей несигнальной памяти биосистемы. |

Рис. 1. Физиологические аспекты адаптации спортсменов к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам

В ускорении адаптации спортсменов к физическим нагрузкам, достижении высшего спортивного мастерства и предупреждении дизадаптационных расстройств ведущая роль принадлежит методам и средствам повышения общей неспецифической реактивности организма. К ним относят рациональный режим тренировок и отдыха, сбалансированное питание, общеукрепляющие физические упражнения и другие.

Эффективность – это измеримый результат ряда действий, выполненных субъектом. В спортивной сфере она представляет собой результат соревнования и то, как оно проходило, поскольку может использоваться для оценки способностей спортсмена или команды. Влияние стратегий преодоления стресса на эффективность было подробно изучено в рамках транзакционной модели стресса. В случае со спортом спортсмены оценивают субъективную значимость (первичную оценку) требований (внутренних и/или внешних) в той или иной ситуации [1].

Первичная оценка позволяет определить, являются ли эти требования незначительными или существенными. В первом случае не требуется разрабатывать сложные стратегии преодоления трудностей, и они не влияют на целеустремлённость, ценности или цели спортсмена.

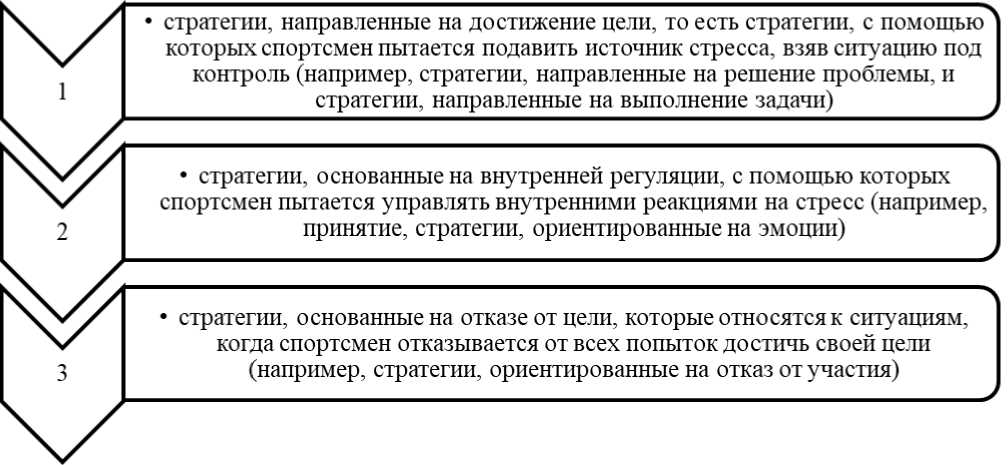

Вторичная оценка позволяет оценить стратегии преодоления, доступные для решения ситуации, а также то, насколько хорошо спортсмен контролирует ситуацию и связанные с ней эмоции. Стратегии преодоления стресса можно разделить на следующие категории, представленные на рисунке 2.

• стратегии, основанные на внутренней регуляции, с помощью которых спортсмен пытается управлять внутренними реакциями на стресс (например, принятие, стратегии, ориентированные на эмоции)

----------------------------------------------------------------\

• стратегии, направленные на достижение цели, то есть стратегии, с помощью которых спортсмен пытается подавить источник стресса, взяв ситуацию под контроль (например, стратегии, направленные на решение проблемы, и стратегии, направленные на выполнение задачи)

---------------------------------------------------------------\

• стратегии, основанные на отказе от цели, которые относятся к ситуациям.

когда спортсмен отказывается от всех попыток достичь своей цели (например, стратегии, ориентированные на отказ от участия)

Рис. 2. Стратегии преодоления стресса

Эти стратегии оказывают значительное влияние на результаты в спорте, улучшая или ухудшая показатели, способствуя или препятствуя достижению спортивных целей, а также изменяя эмоциональные переживания. В частности, было установлено, что стратегии преодоления трудностей, ориентированные на решение проблемы, положительно коррелируют с продуктивностью и положительными эмоциями, в то время как стратегии преодоления трудностей, ориентированные на отстранённость и эмоции, отрицательно коррелируют с продуктивностью и положительно -с отрицательными эмоциями.

Современные подходы к оптимизации адаптационных процессов включают персонализированные программы восстановления, нутритивную поддержку и психофизиологические методики регуляции стресс-реакций. Интеграция этих стратегий создает основу для эффективной подготовки спортсменов к экстремальным нагрузкам при минимизации рисков срыва адаптации.

Среди наиболее часто используемых программ по управлению стрессом «тренинг стрессоустойчивости» показал положительные результаты в сфере спорта. Тренинг стрессоустойчивости состоит из трёх этапов: осмысление, приобретение навыков и применение. Этап формирования навыков, занимающий центральное место в программе, включает в себя обучение когнитивным стратегиям и использование таких техник, как релаксация, контролируемое дыхание, отвлечение внимания и визуализация, а также позитивный внутренний диалог. Применение когнитивно-поведенческой терапии доказало свою эффективность в снижении тревожности, повышении успеваемости и улучшении позитивного настроя [5].

Когнитивно-аффективный тренинг по управлению стрессом направлен на контроль эмоционального возбуждения с помощью релаксации и когнитивных техник. Как и тренинг стрессоустойчивости, он состоит из трёх этапов, но к ним добавляются техники эмоциональной индукции: после того как спортсмены представляют себе стрессовые ситуации, повышающие уровень тревожности, им предлагается использовать стратегии преодоления (включая внутренний диалог и релаксацию) для снижения тревожности.

Когнитивно-поведенческая программа управления стрессом также с успехом применяется в спорте. Центральным компонентом программы является когнитивная реструктуризация - метод, который предполагает выявление негативных и дисфункциональных моделей мышления и обучение замене их позитивными и самоутверждающими мыслями. Несмотря на многочисленные вариации применения, когнитивно-поведенческая программа состоит из психообразовательного компонента (информирование спортсменов о стрессе и его последствиях) и использования когнитивных (когнитивная реструктуризация) и поведенческих (мышечная релаксация) техник.

Современная спортивная наука активно ниторятся в процессе тренировок, что дает развивает комплексные подходы, сочетающие психологические техники и физиологические методики для оптимальной подготовки атлетов.

Эволюция методологий адаптации спортсменов прошла долгий путь от примитивных физических тренировок до высокотехнологичных интегративных систем. Сегодня эффективная адаптация включает не только физиологические аспекты, но и когнитивноповеденческие стратегии, позволяющие спортсменам противостоять психоэмоциональным перегрузкам.

В современном спортивном мире психологическая подготовка стала неотъемлемой частью тренировочного процесса. Спортсмены сталкиваются с множеством стрессовых факторов, требующих комплексного подхода к адаптации. Противостояние психоэмоциональным перегрузкам теперь невозможно представить без интеграции когнитивноповеденческих методик в тренировочный режим. Традиционный акцент исключительно на физиологической адаптации уступил место холистическому подходу, учитывающему ментальные аспекты подготовки.

Исследования последних лет убедительно демонстрируют, что психологическая устойчивость часто становится решающим фактором в достижении высоких результатов. Эффективные стратегии современной адаптации охватывают широкий спектр техник – от медитативных практик до специализированных ментальных упражнений, формирующих устойчивость к стрессу. Таким образом, современная парадигма спортивной подготовки выходит далеко за рамки физического тренинга, признавая критическую важность пси- хоэмоционального компонента для достижения оптимальной формы и результативности [4].

Биохимические маркеры стресса, такие как возможность создавать индивидуализированные программы адаптации. Персонализированный подход, учитывающий генетические особенности каждого спортсмена, становится новым стандартом в элитном спорте.

Ментальные тренировки, включающие визуализацию, медитативные практики и техники осознанности, демонстрируют поразительную эффективность в подготовке к соревновательным ситуациям высокого давления. Интеграция виртуальной реальности в тренировочный процесс позволяет моделировать стрессовые условия соревнований с беспрецедентной точностью.

Периодизация тренировочных нагрузок, основанная на новейших физиологических исследованиях, помогает достичь оптимального баланса между стимуляцией и восстановлением. Нутрициологическая поддержка с применением специально разработанных нут-риентных комплексов усиливает адаптационные механизмы организма, сокращая время восстановления после интенсивных нагрузок.

Заключение

В современном спорте ключевую роль играет способность организма эффективно приспосабливаться к экстремальным условиям. Физиологическая адаптация спортсменов представляет собой комплексный процесс, включающий множество взаимосвязанных механизмов на клеточном, тканевом и системном уровнях.

Интенсивные тренировочные и соревновательные нагрузки создают значительный стрессовый фон, требующий мобилизации всех ресурсов организма. Решение проблем адаптации атлетов к подобным вызовам включает разработку индивидуализированных программ подготовки с учетом генетических предрасположенностей и физиологических особенностей каждого спортсмена.

кортизол и адреналин, теперь регулярно мо-