Физиологические критерии в совершенствовании классификации напряженности труда для задач оценки профессионального риска

Автор: Бухтияров И.В., Юшкова О.И., Ходжиев М., Капустина А.В., Форверц А.Ю.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Оценка риска в гигиене

Статья в выпуске: 1 (33), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты обоснования и выбора информативных физиологических показателей для оценки и контроля уровней функционального состояния и класса условий труда с учетом физических и нервно-эмоциональных нагрузок у операторов станков с числовым программным управлением. На основе комплексных физиолого-эргономических исследований и анализа ретроспективных данных показано, что у работников различных профессиональных групп, занятых физическим трудом, в динамике рабочей смены установлено наличие состояния напряжения, которое при большом стаже работы может приводить к перенапряжению нервно-мышечной системы и возникновению профессиональных заболеваний. Обоснованы и разработаны информативные физиологические критерии, позволяющие оценивать и контролировать уровни функционального состояния и работоспособности, класс условий труда с учетом вида трудовой деятельности. Использован комплекс профессиографических, физиолого-эргономических и клинико-статистических методов исследования для изучения особенностей формирования функционального состояния организма работников при воздействии производственных факторов с учетом вида труда и нагрузок, что позволило обосновать оценку напряженности труда. Результаты исследований показали, что при региональных и общих мышечных нагрузках у работников, занятых физическим трудом, наблюдалась высокая взаимосвязь выносливости мышц кисти к статическому усилию (% снижения к концу смены) с классом условий труда. Данный показатель рекомендован для контроля уровня функционального состояния и работоспособности с учетом вида трудовой деятельности и гендерных различий. Требуется накопление научных данных для подтверждения аналогичной зависимости показателя общей физической работоспособности от класса условий труда. Результаты физиологических исследований используются для разработки профилактических мероприятий у работников.

Физиологические показатели, классификация, напряженность труда, физические и нервно-эмоциональные нагрузки, класс условий труда, функциональное состояние, перенапряжение, профилактика

Короткий адрес: https://sciup.org/142229585

IDR: 142229585 | УДК: 613.644: | DOI: 10.21668/health.risk/2021.1.09

Текст научной статьи Физиологические критерии в совершенствовании классификации напряженности труда для задач оценки профессионального риска

Юшкова Ольга Игоревна – доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики (e-mail: ; тел.: 8 (916) 541-20-48; ORCID: .

Ходжиев Махмадамин – кандидат медицинских наук, докторант (e-mail: ; тел.: 8 (968) 585-12-95; ORCID: .

Капустина Ангелина Владимировна – кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики (e-mail: ; тел.: 8 (903) 542-45-74; ORCID: .

Форверц Анна Юрьевна – младший научный сотрудник лаборатории физиологии труда и профилактической эргономики, аспирант (e-mail: ; тел.: 8 (903) 201-17-82; ORCID: .

Авторы совершенно справедливо отмечали, что труд в биологическом плане является важной функцией организма и характеризуется определенной физиологической стоимостью. Физиологическая стоимость работы, то есть степень функционального напряжения организма при трудовом процессе, носит в повседневном языке наименование тяжести труда. Более точный подход к научной терминологии указывает, что в данном случае правильнее говорить о физической тяжести и нервной напряженности труда. Это обосновывается следующим образом.

Функциональное напряжение организма при трудовом процессе схематично можно свести к двум сторонам – энергетической и информационной. Первая преобладает в случае преимущественно физического труда, вторая – в основном умственного. Нагрузку на организм при труде, требующем мышечных усилий и соответствующего энергетического обеспечения, физиологи классифицируют как тяжесть труда.

Нагрузку на организм при труде, требующем интенсивной работы мозга по получению и анализу информации, физиологи именуют напряженностью труда.

В дальнейшем критерии дорабатывались и были включены в «Гигиеническую классификацию труда (по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса)» (Москва, 1986)1. Принцип дифференциации условий и характера труда предусматривал степень отклонения параметров производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических нормативов и влияния на функциональное состояние и здоровье работников. По этим показателям выделялись три класса условий и характера труда.

Разработанные гигиенистами и физиологами труда «Гигиеническая классификация труда» (1986), руководство Р 2.2.013-942, переизданное в 1999 г.3, и ныне действующее Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудо- вого процесса. Критерии и классификация условий труда»4 позволяют оценить напряженность труда по пяти видам нагрузок: интеллектуальная, сенсорная, эмоциональная, монотонная, режим работы. Однако в настоящее время подчеркиваются трудности применения этой методики для количественной оценки, а не только качественного определения интеллектуальной, эмоциональной нагрузки и т.д. при изменении длительности рабочего дня, различной организации технологического цикла, непостоянстве рабочего места.

Изменение характера труда работников современных видов деятельности диктует необходимость обоснования количественных критериев напряженности трудового процесса с введением изменений в нормативные документы (Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. и методика ее проведения)5.

Напряженность труда в соответствии с Р 2.2.2006-05 определяется для составления санитарно-гигиенической характеристики труда работника при подозрении у него профессионального заболевания (Приказ Минздравсоцразвития № 103 от 10.11.2009 г.)6.

Определенные трудности представляет обоснование информативных физиологических показателей, позволяющих оценивать и контролировать уровни функционального состояния и классы условий труда (оптимальный, допустимый, вредный).

Имеющиеся в литературе данные показывают значение физической подготовленности в поддержании высокого уровня рабочих функций в процессе деятельности [2, 3]. Рядом авторов было установлено, что физическая подготовленность, которая определяется по величине общей физической работоспособности (ОФР), взаимосвязана со степенью развития утомления, т.е. с изменением функционального состояния ведущих систем организма ра-ботника7 [4–6]. У лиц с высоким уровнем ОФР изменения двигательных и вегетативных функций менее выражены по сравнению с таковыми у лиц, имеющих низкий уровень ОФР. Л.В. Абольян, В.В. Матюхин с соавт. при изучении особенностей формирования функционального состояния у лиц ряда профессий выявили лучшее функциональное состояние нервномышечного аппарата, более совершенные приспособительные реакции и хорошие функциональные возможности сердечно-сосудистой системы у работников с «высоким» уровнем ОФР [7–10]. Предполагается, что показатель ОФР может быть использован наряду с другими физиологическими показателями для оценки уровней функционального состояния и контроля класса условий труда, установленного по эргометрическим характеристикам. Возможно, зависимость между физической подготовленностью и степенью функциональных изменений имеет место в определенном, как правило, среднем диапазоне ОФР. Интересным было проверить правильность этой гипотезы в другом диапазоне ОФР.

Цель работы – на примере современных видов труда обосновать и разработать информативные физиологические критерии, позволяющие оценивать и контролировать уровни функционального состояния и работоспособности, класс условий труда с учетом вида трудовой деятельности.

Материалы и методы. Для решения поставленных в настоящей работе задач был использован комплекс профессиографических, физиолого-эргономических и клинико-статистических методов исследования с целью изучения особенностей формирования функционального состояния организма работников при воздействии производственных факторов с учетом вида труда и нагрузок, что позволило подойти к обоснованию подходов к оценке напряженности труда.

Обследовались практически здоровые работники профессиональных групп, трудовая деятельность которых связана с физическими (мышечными) и нервно-эмоциональными нагрузками. Профессиогра-фические и физиолого-эргономические исследования проведены на материале пяти профессиональных групп, состоящих из мужчин (операторы роботизированных технологических комплексов (РТК); операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ) на предприятиях машино- и станкостроения; строители-арматурщики; строители-монтажники, представленные трудовыми мигрантами из республик южных регионов; программисты на станках по обработке изделий из камня с ЧПУ), и двух групп женщин, занятых на Московском камнеобрабатывающем предприятии (оператор ЧПУ по обработке изделий из камня, оператор на шлифовальном станке с ЧПУ). Всего обследовано около 200 человек в возрасте 30,3 ± 1,0 г., со стажем 4,8 ± 0,2 г., работающих в утреннюю смену (три раза в течение рабочего дня).

Профессиографическая характеристика трудовой деятельности проводилась в соответствии с руководством Р 2.2. 2006-05. Для оценки функцио- нального состояния нервно-мышечной системы проводили динамометрические измерения силы и выносливости мышц рук с последующим расчетом максимальной работоспособности (произведение удерживаемого усилия на длительность удержания). Физическую подготовленность определяли по уровню ОФР с помощью теста PWC 170 и с расчетом максимального потребления кислорода.

Исследования сердечно-сосудистой системы заключались в определении систолического и диастолического артериального давления (АД макс , АД мин ) с последующим расчетом пульсового (АД п ) и среднего динамического (Му) давлений, частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объемов сердца (УО и МО), общего периферического сопротивления (ПС). АД регистрировали с помощью ртутного сфигмоманометра, показатели центральной гемодинамики определяли методом тетраполяр-ной грудной реографии. В начале и в конце работы была использована проба на физическую нагрузку (велоэргометр), мощность нагрузки (100 Вт) и умственную (сложение с переключением) нагрузку. Процесс восстановления записывался в течение 5 мин после физической и 3 мин после умственной нагрузок.

Исследование проведено в соответствии с Международным кодексом медицинской этики (1949) и положениями Хельсинкской декларации по доклиническим и клиническим исследованиям на людях и животных, принятой Всемирной медицинской ассоциацией (1964). До начала исследования все обследуемые были ознакомлены с методикой его проведения, сопутствующими рисками и подписали информированное добровольное согласие.

Использовались традиционные методы вариационной статистики: выявление различий между группами по средним значениям (по t -критерию Стьюдента), корреляционный анализ (по Пирсону). Данные обработаны при помощи статистического пакета Statistika 6.08.

Результаты и их обсуждение. Тяжесть труда, обусловленная поддержанием вынужденной рабочей позы, выполнением большого количества глубоких наклонов корпуса, частая повторяемость однообразных движений руками и т.д., усугубляет неблагоприятные физиологические изменения в нервно-мышечной системе и опорно-двигательном аппарате. Это может быть причиной не только снижения работоспособности, но и развития перенапряжения и патологии указанных систем [11–13].

Оценка тяжести труда операторов станков с ЧПУ показала, что такие данные, как физическая динамическая нагрузка (выраженная в единицах внешней механической работы, кг∙м), количество стереотипных рабочих движений, не выходят за пределы оптимальных величин. Однако операторы в процессе работы выполняют большое количество наклонов (более 200 за смену – 3.1 класс), до 80 % рабочего времени смены оператор находится в положении стоя (3.1 класс). Таким образом, в целом можно заключить, что труд оператора на шлифовальном станке с ЧПУ относится к 3-му классу 2-й степени тяжести работы, оператора станков ЧПУ по обработке изделий из камня, оператора станков ЧПУ машино- и станкостроения – к классу 3.1, программиста станков ЧПУ и оператора РТК – к допустимому 2-му классу.

Физиологические исследования включали изучение функционального состояния нервномышечной системы как профессионально значимой в обеспечении надежности работы изучаемых групп. Выявлено у работников снижение динамометрических показателей в динамике смены, особенно отчетливо проявляющееся к концу работы (табл. 1). При этом степень изменения показателя выносливости была обусловлена классом условий труда. Так, у операторов РТК показатель выносливости практически не изменялся на протяжении рабочей смены.

У программистов на станках с ЧПУ снижение выносливости составляло 20,4 %, у операторов по обработке изделий из камня на станке с ЧПУ – 26,4 %. С увеличением тяжести и напряженности работы снижение выносливости к концу смены увеличивалось до 31,0–33,0 % ( р ≤ 0,05), что превышает физиологические нормы напряжения организма при физическом труде (при региональных и общих мышечных нагрузках до 20 %) (см. табл. 1). Сила мышц рук в исследуемых группах практически не менялась, и, следовательно, изменения еще одного показателя функционального состояния нервно-мышечной системы – максимальной мышечной работоспособности – практически повторяют изменения выносливости.

Сравнение между собой двух типов оборудования (ЧПУ и РТК) на предприятиях машино- и станко- строения показало, что при работе на станках с ЧПУ утомление мышц рук выражено больше, чем при обслуживании РТК. Показатели выносливости к статическому усилию и максимальной работоспособности мышц рук у операторов станков с ЧПУ достоверно снижались уже через 4 ч работы на 21,3 % (р ≤ 0,01) и 21,6 % (р ≤ 0,05) и к концу смены на 24,1 % (р ≤ 0,01) и 21,6 % (р ≤ 0,05) соответственно по сравнению с исходным уровнем. У группы операторов установлена незначительная отрицательная динамика динамометрических показателей, что может быть связано со значительными мышечными нагрузками при переносе деталей вручную, в то время как эту операцию на РТК выполняет робот-манипулятор.

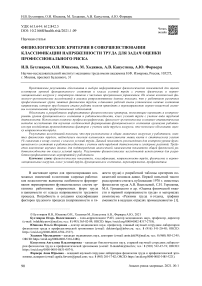

Исследованиями показано, что при физическом труде независимо от характера мышечных нагрузок (региональные, общие) функциональное состояние и, соответственно, степень рабочего напряжения организма работающих находятся в тесной зависимости от величины ведущих факторов трудового процесса (показателей тяжести трудового процесса). При этом чрезмерно большие нагрузки вызывают очень раннее появление признаков утомления нервно-мышечной системы работающих. При большом стаже длительное выполнение подобной работы может приводить к перенапряжению нервно-мышечной системы и нередко к возникновению профессиональных заболеваний, причем с тем большей степенью вероятности, чем выше и интенсивнее в течение смены нагрузки на нервно-мышечный аппарат работающих [14–16]. Это убедительно подтверждено и результатами клинико-функциональных исследований. Установлено, что значительные систематические мышечные нагрузки играют потенциальную роль в развитии профессиональных заболеваний определенной этиологии. Частота распространенности профессиональных заболеваний скелетно-мышечной системы в зависимости от класса тяжести труда представлена на рис. 1.

Таблица 1

Изменение выносливости мышц рук к статическому усилию у обследуемых профессиональных групп в динамике смены, с

|

Профессиональная группа / класс условий труда по показателям тяжести труда |

Показатель |

Период исследования |

||

|

начало смены |

середина смены |

конец смены |

||

|

Оператор РТК на предприятиях машино- и станкостроения / класс 1 |

М ± m |

18,9 ± 1,1 |

18,1 ± 1,3 |

17,2 ± 1,7 |

|

Р |

– |

> 0,05 |

> 0,05 |

|

|

% |

100 |

95,7 |

91.0 |

|

|

Программист ЧПУ/ класс 2 |

М ± m |

21,1 ± 1,4 |

18,3 ± 1,5 |

16,8 ± 1,4 |

|

Р |

– |

< 0,05 |

< 0,05 |

|

|

% |

100 |

86,7 |

79,6 |

|

|

Оператор ЧПУ по обработке изделий из камня / класс 3.1 |

М ± m |

20,1 ± 1,1 |

17,4 ± 1,3 |

14,8 ± 1,7 |

|

Р |

– |

> 0,05 |

< 0,05 |

|

|

% |

100 |

86,6 |

73,6 |

|

|

Оператор ЧПУ на предприятиях машино-и станкостроения / класс 3.1 |

М ± m |

19,0 ± 1,7 |

14,9 ± 1,8 |

14,4 ± 1,7 |

|

Р |

– |

< 0,05 |

< 0,001 |

|

|

% |

100 |

78,7 |

75,9 |

|

|

Оператор на шлифовальном станке с ЧПУ / класс 3.2 |

М ± m |

21,1 ± 1,7 |

17,2 ± 1,4 |

13,3 ± 1,6 |

|

Р |

– |

< 0,05 |

< 0,01 |

|

|

% |

100 |

82,0 |

69,0 |

|

Рис. 1. Распространенность профессиональных заболеваний нервно-мышечной системы и опорнодвигательного аппарата в зависимости от класса тяжести труда, %

Высокий уровень физиологического напряжения нервно-мышечной системы при физическом труде общего характера потенциально значим в развитии болезней спины [17–20]. Установлено, что систематические общие мышечные нагрузки чаще всего вызывают поражение пояснично-крестцового отдела в виде хронической радикулопатии, нередко приводя к снижению профессиональной трудоспособности и социальной дезадаптации работающих.

Труд, связанный с повреждениями в области поясницы, широко распространен среди строительных работников [21, 22]. Даже в такой высокоразвитой стране, как Финляндия, несмотря на технологические достижения, до 20 % рабочих ежедневно сталкиваются с очень тяжелой физической нагрузкой [15]. Исследованиями состояния здоровья строителей-мигрантов из республик южных регионов показано, что с возрастанием стажа работы увеличивается число заболеваний опорнодвигательного аппарата, что связано с такими видами работ, как поднятие и перемещение тяжестей, работа в вынужденной рабочей позе и др. Распространенность таких заболеваний опорно-двигательного аппарата, как, например, полиостеоартрозы и полиартриты, снижается с увеличением стажа работы с 32,1 до 8,9 % (на 100 осмотренных), а дор- сопатий – возрастает с 16,8 до 27,0 % при стаже работы 1–3 года, 7 лет и более соответственно. Это может быть обусловлено значительными физическими нагрузками у трудовых мигрантов.

Полученные результаты физиологических исследований позволяют считать достаточно информативным показатель выносливости мышц рук по отношению к статическому усилию для использования в качестве одного из критериев при оценке и контроле функционального состояния и класса условий труда при трудовой деятельности, когда ведущими нагрузками будут характеристики тяжести труда.

В связи с этим в табл. 2 представлено распределение отдельных физиологических показателей по классам (подклассам) условий труда при оценке напряженности трудового процесса при различных видах деятельности.

Изучение информативности другого физиологического показателя – общей физической работоспособности – у операторов станков с ЧПУ и операторов РТК показало, что данные группы имеют достоверные различия в данных ОФР и величинах максимального потребления кислорода. У лиц 1-й группы (операторов станков с ЧПУ) ОФР составляла в среднем 25,19 ± 1,50, у лиц 2-й группы (операторы РТК) – 17,99 ± 0,80 кг м/мин кг веса ( р ≤ 0,01), достоверные различия между группами в показателях максимального потребления кислорода сохранялись ( р ≤ 0,01). Оценка физического состояния работников в соответствии с методическими рекомендациями9 позволяла установить уровень физической подготовленности у операторов, обслуживающих станки с ЧПУ, выше среднего (высокий) и ниже среднего (удовлетворительный) – у операторов РТК. Полученные различия, по-видимому, связаны с характером деятельности: более выраженным компонентом физического труда у операторов станков с ЧПУ по сравнению с работниками, обслуживающими РТК.

Результаты физиологических исследований показали, что функциональное состояние сердечнососудистой системы не изменялось к концу смены ни в одной из обследованных групп. В то же время результаты проведенных нагрузочных проб позволили выявить разнонаправленный характер сдвигов

Таблица 2

Распределение физиологических показателей у работников физического труда с региональными и общими нагрузками по классам (подклассам) условий труда с учетом гендерных различий

|

Региональные и общие нагрузки |

|||||

|

Физиологический показатель |

Пол |

Класс (подкласс) условий труда |

|||

|

оптимальный |

допустимый |

вредный |

|||

|

1 |

2 |

3.1 |

3.2 |

||

|

Выносливость мышц кисти к статическому усилию (% снижения к концу смены) |

мужчины |

≤ 20,7 |

23,8–26,8 |

26,9–29,9 |

30,0–33,0 |

|

женщины |

≤ 21,9 |

24,3–26,6 |

26,7–29,0 |

29,1–31,4 |

|

9 Методические рекомендации по оценке физиологических норм напряжения организма человека, с учетом гендерных различий, при различных видах трудовой деятельности (умственной, зрительно-напряженной, физической) / утв. 26.02.2015 Научным советом № 45 по мед.экол. проблемам здоровья работающих. – М., 2015.

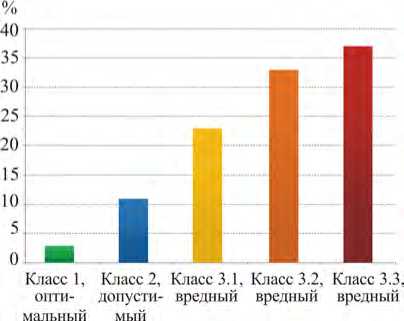

у операторов различных групп. Анализ кривых УО показал в начале и в конце смены адекватную реакцию на физическую нагрузку у операторов РТК и реакцию с запаздыванием у операторов станков с ЧПУ. Причем в конце рабочего дня у операторов станков с ЧПУ после выполнения физических нагрузок не отмечалось восстановления показателей УО и МО на 3-й и 5-й мин (р ≤ 0,05) и после умственной нагрузки на 3-й мин. Периферическое сопротивление в ответ на физическую нагрузку снижалось у лиц двух групп, однако восстановление показателя затягивалось у операторов станков с ЧПУ. У работающих на станках с ЧПУ выявлена более выраженная реакция на физическую нагрузку по показателям АД (макс., пульс, Му). Как видно из данных рис. 2, в начале смены максимальное АД повышалось достоверно в большей степени у операторов станков с ЧПУ по сравнению с операторами РТК (р ≤ 0,05). На первой минуте восстановления различия между группами существенны (р ≤ 0,05), не происходит восстановления АДмакс на 3-й и 5-й мин после выполнения тестовой физической нагрузки и на 1-й и 3-й мин после умственной нагрузки в конце смены. Аналогичная динамика наблюдается и по показателям пульсового и среднего динамического давления (см. рис. 2).

Сопоставление полученных показателей МО и ПС с должными величинами свидетельствует, что в регуляции системного давления у операторов двух обследуемых групп преобладает гиперкинетический тип кровообращения10 [23, 24]. У операторов РТК имело место лучшее соотношение между МО и ПС (адекватное повышение и снижение ПС при физической нагрузке), направленное на оптимальную регуляцию системы кровообращения, в частности на адекватное повышение у них АД. В то же время у лиц другой группы (станки с ЧПУ) было установлено менее выраженное изменение МО и ПС со значительным подъемом АД в ответ на физическую нагрузку, что особенно проявлялось в конце смены. Это свидетельствует о более выраженном напряжении механизмов регуляции кровообращения у операторов станков с ЧПУ. Кроме того, у них более

Рис. 2. Изменение показателей максимального (I), среднего динамического (II) и пульсового (III) артериального давления при выполнении тестовых нагрузок у операторов двух профессиональных групп.

П р и ме ч а н и я : непрерывная линия с кругами – операторы станков с ЧПУ; пунктирная линия с треугольниками – операторы РТК; * – статистически достоверные различия с фоном; ** – статистически достоверные различия между группами; на оси ординат – показатели артериального давления (мм рт. ст.); на оси абсцисс – периоды регистрации (в минутах – восстановление АД после нагрузок); ф – фоновые измерения; пв – периоды восстановления;

ФН – физическая нагрузка; УН – умственная нагрузка

Таблица 3

Вероятность развития случаев производственной патологии (%) в зависимости от степени тяжести трудового процесса и изменения физиологического показателя выносливости

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что был установлен высокий уровень физической работоспособности у операторов станков с ЧПУ и более низкий у операторов РТК. В процессе деятельности для операторов станков с ЧПУ характерно выраженное напряжение нервно-мышечной системы, что приводило к ранним признакам (через 4 ч работы) развивающегося утомления мышц рук. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы по данным нагрузочных проб в большей степени изменилось у работников станков с ЧПУ, имеющих отличный (выше среднего) уровень физической подготовленности, что расходится с общепринятым мнением. Известно, что наибольшее снижение функциональных возможностей основных систем организма отмечается у лиц с низким уровнем физической работоспособности. Для вскрытия физиологических механизмов этого явления, по-видимому, следует обратиться к закономерности, установленной Л.В. Аболь-яном [7]. В исследовании показано, что зависимость между уровнем физической подготовленности и степенью функциональных изменений ведущих систем организма работающих имеет место в определенном, как правило среднем, диапазоне значений общей физической работоспособности. При «высоком» уровне ОФР, характерном для операторов станков с ЧПУ, эта зависимость, вероятно, нарушается. Потребуются дополнительные исследования для уточнения данной закономерности и научного обоснования возможности включения показателя ОФР в качестве физиологического показателя, позволяющего проводить оценку и контроль функционального состояния и класс условий труда с учетом вида трудовой деятельности.

Результаты исследований показали, что тяжесть труда классифицируется по изменению выносливости мышц рук. Этот показатель выносливости определяется по снижению за смену в % к исходной величине. Распределение физиологических показателей у работников физического труда с региональными и общими нагрузками по классам (подклассам) условий труда (с учетом гендерных различий) позволяет оценить риски нарушений их здоровья. Проведенный расчет зависимости частоты случаев (ретроспектив- ный анализ 2318 случаев) профессиональных заболеваний от класса тяжести трудового процесса при мышечной нагрузке регионального и общего характера позволил определить уравнение регрессии и представить полученные результаты в табл. 3.

Полученными результатами показано, что чем выше величина снижения выносливости, тем больше профессиональный риск развития указанной патологии. Наибольшая вероятность нарушений здоровья выявляется при вредном 3-м классе 3-й степени и составляет более 37 % при снижении выносливости к концу работы на 30 % у мужчин и на 31,4 % у женщин. В этой связи прогнозирование вероятности развития профессиональной патологии в зависимости от класса тяжести труда можно проводить по величине выносливости мышц кисти к статическому усилию.

Выводы:

-

1. Установлено при обследовании многих профессиональных групп, выполняющих физическую и нервно-напряженную работу, что факторы трудового процесса нередко превышают допустимые величины для большинства профессий независимо от вида нагрузки. Длительное воздействие неблагоприятных факторов, обусловливающих тяжесть и напряженность трудового процесса, оказывает существенное влияние на функциональное состояние организма работников, особенно на состояние нервно-мышечной системы.

-

2. Воздействие интенсивных и длительных по времени факторов трудового процесса, превышающих допустимые уровни (3-й класс 1–2-й степени), приводит к развитию перенапряжения у большинства работников, которое проявляется существенными изменениями физиологических показателей с учетом гендерных различий.

-

3. При региональных и общих мышечных нагрузках у работников физического труда наблюдалась высокая взаимосвязь выносливости мышц кисти к статическому усилию (% снижения к концу смены) с классом условий труда. Это позволило рекомендовать данный показатель для контроля уровня функционального состояния и работоспособности с учетом вида трудовой деятельности и гендерных различий.

-

4. Повреждения в области поясницы как следствие условий труда (поднятие и перемещение тяжестей, работа в вынужденной рабочей позе и др.)

-

5. Установлен высокий уровень физической подготовленности (по показателю ОФР) у операторов станков с ЧПУ и удовлетворительный у операторов РТК. У работников с высоким уровнем ОФР отмечены более высокие функциональные возможности нервно-мышечной системы и выраженное напряжение механизмов регуляции системы кровообращения при выполнении тестовых нагрузок.

-

6. Требуются дополнительные исследования и анализ полученных данных для выявления зависимости между высоким уровнем физической подготовленности и функциональным состоянием организма, возможности использования показателя ОФР в качестве критерия оценки уровня функционально-

- го состояния и класса условий труда с учетом вида трудовой деятельности.

-

7. Результатами исследований установлена возможность прогнозирования развития профессиональных заболеваний у работников физического труда по физиологическому показателю выносливости мышц кисти к статическому усилию. Чем выше величина снижения выносливости, тем больше вероятность развития указанной патологии. Распределение физиологических показателей у работников физического труда с региональными и общими нагрузками по классам (подклассам) условий труда (с учетом гендерных различий) позволяет оценить риски нарушений здоровья у работников.

широко распространено среди строительных работников, в том числе среди строителей-мигрантов из Республик Южных регионов. Со стажем работы число заболеваний опорно-двигательного аппарата возрастает.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Список литературы Физиологические критерии в совершенствовании классификации напряженности труда для задач оценки профессионального риска

- Васильева А.В., Горшков С.И., Грицевский М.А. Физиологические и гигиенические вопросы режимов труда и отдыха в промышленности // Режимы труда и отдыха и графики сменности в ведущих отраслях промышленности: материалы симпозиума / под ред. В.В. Кулемина. - М. - Иваново, 1970. - 177 с.

- Совершенствование критериев оценки перенапряжения и гармонизация стандартов физической работоспособности у работников современных форм труда / В.В. Матюхин, И.В. Бухтияров, О.И. Юшкова, Э.Ф. Шардакова, С.А. Калинина, В.В. Елизарова, Е.Г. Ямпольская, А.С. Порошенко // Актуальные проблемы медицины труда: сборник трудов института / под ред. И.В. Бухтиярова. - М.: Мелга, 2015. - С. 38-90.

- Методы исследования и фармакологической коррекции физической работоспособности человека / Л.А. Гридин, A.А. Ихалайнен, А.В. Богомолов, А.Л. Ковтун, Ю.А. Кукушкин / под ред. И.Б. Ушакова. - М.: Медицина, 2007. - 104 с.

- Changes in job strain in relation to changes in physiological state / T. Theorell, A. Perski, T. Akerstedt, F. Sigala, G. Ahlberg-Hulten, J. Svensson, P. Eneroth // Scand. J. Work Environ. Health. - 2013. - Vol. 14, № 3. - P. 189-196. DOI: 10.5271/sjweh.1932

- Анищенко В.С., Кислицын Ю.Л., Пермяков И.А. Мониторинг резервов физической работоспособности здоровья студентов // Успехи и перспективы физиологии труда в третьем тысячелетии: материалы конференции. - М., 2001. - С. 25-27.

- Косоротова Н.С., Решетенко И.Н., Булавина М.В. Оценка работоспособности у работников, занятых тяжелым физическим трудом // Профессиональное здоровье и трудовое долголетие: материалы международной научно-практической конференции. - Шахты, 2018. - С. 94-95.

- Абольян Л.В. Значение уровня общей физической работоспособности в развитии утомления работающих в условиях профессиональной гипокинезии // Гигиена труда и профессиональные заболевания. - 1982. - № 10. - С. 14-18.

- Роль физиологии труда в сохранении работоспособности и здоровья у работников различных видов трудовой деятельности. Достижения и перспективы развития / В.В. Матюхин, И.В. Бухтияров, О.И. Юшкова, Э.Ф. Шардакова, Е.Г. Ямпольская, В.В. Елизарова, А.С. Порошенко, А.В. Капустина [и др.] // Медицина труда и промышленная экология. - 2013. - № 6. - С. 19-24.

- Ямпольская Е.Г., Шардакова Э.Ф., Елизарова В.В. Изучение взаимосвязи уровня общей физической работоспособности и показателей заболеваемости // Психофизиологические аспекты трудовой деятельности: всероссийский сборник научных статей. - Тверь, 2002. - С. 43-49.

- Факторы риска в развитии функциональных нарушений у работников физического труда / В.В. Матюхин, B.В. Елизарова, Э.Ф. Шардакова, Е.Г. Ямпольская // Медицина труда и промышленная экология. - 2009. - № 6. - С. 1-6.

- Физиологическая оценка физических и нервно-психических перегрузок в медицине труда / Э.Ф. Шардакова, О.И. Юшкова, В.В. Елизарова, Г.Н. Лагутина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. - 2018. - № 3. - С. 7-20.

- Данилов А.Н., Безрукова Г.А., Новикова Т.А. Тяжесть трудового процесса как детерминанта профессионального риска здоровью работников сельского хозяйства // Медицина труда и промышленная экология. - 2017. - № 9. - С. 59.

- Меркулова А.Г., Калинина С.А., Богданова В.Е. Динамическое исследование нервно-мышечной системы станочников моторостроительного завода // Медицина труда и промышленная экология. - 2019. - Т. 59, № 9. - С. 695-696.

- Estimating the global burden of low back pain attributable to combined occupational exposures / L. Punnett, A. Pruss-Utun, D. Imel Nelson, M.A. Fingerhut, J. Leigh, S.W. Tak, S. Phillips // Am. J. Ind. Med. - 2005. - Vol. 48. - P. 459-469. DOI: 10.1002/ajim.20232

- Bruce P., Bernard M.D. Musculoskeletal disorders and workplace factors: A critical review of epidemiologic evidence for work-related musculoskeletal disorders of the neck, upper extremity and low back. - U.S. Department of health and human services Public Health Service Centers for Disease Control and Prevention National Institute for Occupational Safety and Health, 1997. - P. 590.

- Physical risk factors for neck pain / G.A. Ariens, W. Van Mechelen, P.M. Bongers, L.M. Bouter, G. Van der Wal // Scandinavian Journal of Work, Environment & Health. - 2000. - Vol. 26, № 1. - P. 17-19. DOI: 10.5271/sjweh.504

- Musculoskeletal disorders and the workplace: Low Back and Upper Extremities. National Research Council and the Institute of Medicine. - Washington, 2001. - P. 492. DOI: 10.17226/10032

- Haakkanen M., Viikari-Juntura E., Martikainen R. Incidence of muscular-sceletal disorders among newly employed manufacturing workers // Scand. J. Work Environ Health. - 2001. - Vol. 27, № 6. - P. 381-387. DOI: 10.5271/sjweh.630

- Heliovaara M. Work load and back pain // Scand. J. Work Environ Health. - 1999. - Vol. 25, № 5. - P. 385-386. DOI: 10.5271/sjweh.450

- Максименко Л.В., Яковенко И.А. Риск развития боли в спине у работающих в стоматологии // Медицина труда и промышленная экология. - 2017. - № 9. - С. 118.

- Ходжиев М., Шардакова Э.Ф., Елизарова В.В. Оценка функционального состояния трудовых мигрантов, занятых на строительных работах // Медицина труда и промышленная экология. - 2017. - № 9.- С. 207.

- Комплексная физиолого-гигиеническая оценка труда работников ведущих профессиональных групп при современных технологиях строительства / Л.В. Прокопенко, Э.Ф. Шардакова, Е.Г. Ямпольская, В.В. Елизарова, А.В. Лагутина // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. - 2014. - № 1. - С. 65-74.

- Ходжиев М. Гемодинамические характеристика и адаптационные возможности организма студентов-первокурсников // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. - 2016. - № 3. - С. 18-27.

- Цфасман А.З., Алпаев Д.В. Циркадная ритмика артериального давления при измененном суточном ритме жизни. - М.: Репроцентр, 2011. - 144 с.