Физиологические механизмы локального иммунного ответа молочной железы

Автор: Погодаева П.С., Карпенко Л.Ю., Душенина О.А.

Статья в выпуске: 1 т.249, 2022 года.

Бесплатный доступ

Локальная антигенная стимуляция является перспективном методом лечения и профилактики маститов. Однако, несмотря на доказанную эффективность данной методики, физиологический механизм локального иммунного ответа молочной железы до сих пор не изучен достаточно подробно. В исследовании раскрыты некоторые механизмы реализации локального иммунного ответа молочной железы на примере опытной модели лактирующих мышей. В ходе исследования изучалось действие стафилококковой вакцины на количественные показатели антигенпрезентирующих клеток макрофагальной природы в молочной железе и концентрацию иммуноглобулинов в крови лактирующих мышей.

Локальный иммунный ответ, молочная железа, тканевые макрофаги, иммуноглобулины, мыши, стафилококковая вакцина

Короткий адрес: https://sciup.org/142234680

IDR: 142234680 | УДК: 576.7 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_249_156

Текст научной статьи Физиологические механизмы локального иммунного ответа молочной железы

Согласно литературным данным главную роль в этиологии мастита играет бактериальный фактор, а основными его возбудителями являются бактерии группы стафилококков [3]. В связи с нарастающей антибиотикорезистентностью этих микроорганизмов, поиск альтернативных методов профилактики и лечения мастита имеет высокую актуальность.

Одним из перспективных методов, направленных на активацию эндогенных защитных механизмов животных является локальная антигенная стимуляция. Среди её преимуществ: продолжительный период защиты, отсутствие негативного влияния на молочную продукцию и отсутствие приспособительных механизмов у возбудителей мастита.

Благоприятным фактором для проведения локальной антигенной стимуляции молочной железы является само ее строение, а именно, наличие большого количества лимфоидной ткани. Мощная лимфатическая система помимо оборота большого объема жидкости в ходе секреции молока, осуществляет также синтез факторов клеточного иммунитета [3]. Однако сам механизм формирования локального иммунного ответа молочной железы на данный момент изучен недостаточно подробно.

Материал и методы исследований. В рамках подготовки к эксперименту из беременных мышей, содержащихся в одинаковых условиях, были сформированы опытная (30 особей) и контрольная (30

особей) группы, согласно методике [5]. Особи опытной группы за 5-7 дней до родов были обработаны фабричной стафилококковой вакциной (производство АО «Биомед» им. И.И. Мечникова, Россия), введенной подкожно в область молочных желез. Для группы контроля применяли стерильный изотонический раствор натрия хлорида, по аналогичной схеме.

Далее был получен патологоанатомический материал из пакетов молочных желез и проведен отбор крови. Материал отбирался в три этапа – на первой, второй и третьей неделе лактации для наблюдения динамики изменений физиологических показателей.

Кровь отбирали согласно стандартным методикам [4]. Кровь, консервированную гепарином, центрифугировали при 1000 оборотов в течение 30 минут. Затем мышей усыпляли, согласно принципам биоэтики [1] и отделяли пакеты молочных желез, использованные для изготовления гистологических препаратов по стандартной технологии. Гисто-срезы окрашивали гематоксилин-эозином. Микроскопию гисто-срезов проводили на световом микроскопе при увеличении х10 и х40.

Результат исследований. В ходе микроскопии полученных гистологических препаратов молочной железы мышей наблюдается следующая картина:

-

1. Во всех исследуемых образцах в некоторых полях зрения обнаруживаются

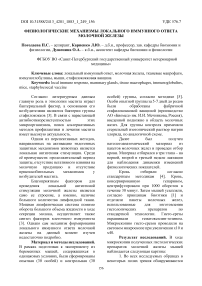

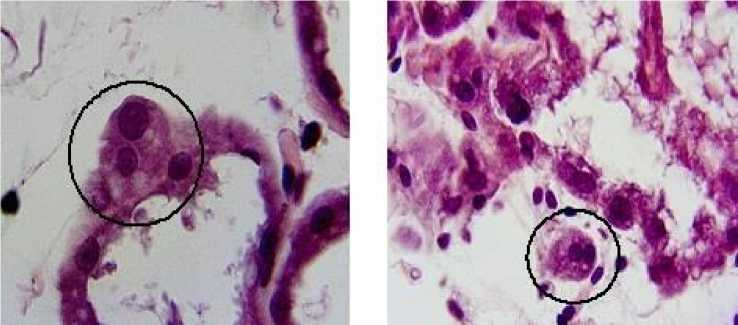

искомые тканевые макрофаги. Это клетки неправильной формы диаметром 1580 мкм, распределены в тканях неравномерно и оснащены множественными отростками. Ядра овальные с неплотным хроматином,

локализованным под ядерной оболочкой. Часто наблюдается наличие нескольких ядер. Цитоплазма клеток светлая, обильная, «воздушная» за счет большого количества эндоцитозных микровезикул, вакуолей и лизосом (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Клетки макрофагальной природы в гисто-срезах молочной железы лактирующих мышей, окраска гематоксилин-эозином, увеличение х40 и х10

В ходе изучения гистологических препаратов молочной железы был проведен подсчет клеток макрофагального ряда в ста полях зрения. Согласно полученным данным (Таблица 1), наибольшее количество клеток макрофагального ряда наблюдали в молочной железе мышей на второй неделе лактации. В препаратах, полученных на третьей неделе лактации, наблюдали резкое снижение числа иммунокомпетентных клеток, что связано с завершением лактации и постепенным угасанием иммунных процессов в молочной железе.

Таблица 1 – Результаты подсчета клеток макрофагального ряда

|

Среднее количество клеток макроф |

агального ряда в ста полях зрения |

||

|

Показатель |

1 неделя лактации |

2 неделя лактации |

3 неделя лактации |

|

Опытная группа |

69,6±2,07* |

78,2±2,38* |

50,8±2,38* |

|

Контрольная группа |

38,3±2,51 |

47,3±1,52 |

23,3±1,52 |

*P<0,05 по сравнению с группой контроля

Таблица 2 – Показатели иммуноглобулинов A, G, M в крови мышей

|

Стадия лактации / исследуемый показатель |

Ig Aг/л |

Ig Gг/л |

Ig Mг/л |

|

Группа контроля (NaCl 0,9%) |

|||

|

1 неделя лактации |

0,96±0,039 |

3,83±0,18 |

1,35±0,1 |

|

2 неделя лактации |

1,01±0,033* |

4,16±0,14* |

1,13±0,068* |

|

3 неделя лактации |

0,81±0,047* |

2,83±0,075* |

0,73±0,07* |

|

Группа опыта (стафилококковая вакцина) |

|||

|

1 неделя лактации |

1,12±0,085** |

4,81±0,19** |

1,45±0,16** |

|

2 неделя лактации |

1,22±0,06** |

5,3±0,1** |

1,19±0,08** |

|

3 неделя лактации |

0,9±0,06** |

3,6±0,1** |

0,91±0,07** |

*P<0,05, по сравнению с предыдущей стадией лактации; **P<0,05, по сравнению с группой контроля

По результатам эксперимента (Таблица 2), содержание иммуноглобулинов классов А, G и М в крови иммунизированных мышей было выше, чем содержание соответствующих иммуноглобулинов у животных контрольной группы на всех этапах лактации. Концентрация иммуноглобулинов класса А, в крови животных обработанных стафилококковой вакциной, была выше в среднем на 15 %, класса G выше в среднем на 23 % и класса М, выше в среднем на 12 %, чем у животных контрольной группы.

Повышение количества антигенпрезентирующих клеток в тканях молочной железы мышей, подвергнутых иммунизации, подтверждается более высокими числовыми показателями у опытной группы, что в 1,7– 2,2 раза выше в сравнении с контрольной группой на всех сроках исследования. Повышение концентрации иммуноглобулинов в крови иммунизированных животных свидетельствует о стимулирующем влиянии антигенного воздействия также и на гуморальные факторы иммунитета. При этом наиболее высокие показатели иммуноглобулинов классов А и G наблюдались на второй неделе лактации, что совпадало с максимальным количеством клеток макрофагального ряда в тканях молочной железы.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования был сделан вывод о наличии иммунологической активности у макрофагальных клеток молочной железы и подтверждено их участие в процессе формирования локального иммунитета в ответ на проведение антигенной стимуляции. Кроме того, основываясь на данных о концентрации иммуноглобулинов в крови иммунизированных мышей, мы предполагаем наличие связи между увеличением количества клеток макрофагальной природы и повышением концентрации иммуноглобулинов в крови исследуемых особей, за счет процессинга антигена клетками макрофагального ряда и запуском реакции последовательной активации иммунокомпетентных клеток, финальным звеном которой являются плазматические клетки синтезирующие иммуноглобулины.

Резюме

Локальная антигенная стимуляция является перспективном методом лечения и профилактики маститов. Однако, несмотря на доказанную эффективность данной методики, физиологический механизм локального иммунного ответа молочной железы до сих пор не изучен достаточно подробно. В исследовании раскрыты некоторые механизмы реализации локального иммунного ответа молочной железы на примере опытной модели лактирующих мышей. В ходе исследования изучалось действие стафилококковой вакцины на количественные показатели антигенпрезентирующих клеток макрофагальной природы в молочной железе и концентрацию иммуноглобулинов в крови лактирующих мышей.

Список литературы Физиологические механизмы локального иммунного ответа молочной железы

- Герасимов, С. В. Анализ нормативных документов, регламентирующих требования к проведению доклинических исследований ветеринарных препаратов / С. В. Герасимов, В. С. Понамарёв, Н. Л. Андреева [и др.] // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – Санкт-Петербург. – 2020. – № 3. – С. 27-29.

- Погодаева, П. С. Некоторые аспекты локального иммунного ответа в тканях молочной железы / П. С. Погодаева, Л. Ю. Карпенко, В. С. Понамарев // Международный вестник ветеринарии. – 2020. – № 4. – С. 129-133.

- Скопичев, В. Г. Мастит: физиология, этиология, профилактика, диагностика, лечение / В. Г. Скопичев, Г. Ю. Лаптев, К. В. Племяшов [и др.] // Санкт-Петербург: Издательство ФБГОУ ВО СПбГАВМ, 2017 – С. 168-173

- Степанова, О. И. Метод взятия крови из малой подкожной вены голени у мышей / О. И. Степанова // Биомедицина. – 2006. – № 2. – С. 137-139.

- Alistratova, F. Immunobiology of the mammary gland in mice in the phases of lactation and physiological rest / F. Alistratova, N. Panova, V. Skopichev [et al.] // Reproduction in Domestic Animals. – 2019. – Vol. 54. – No S3. – P. 103.