Физиологическое обеспечение мышечной деятельности при выполнении специальной нагрузки пловцами разного пола

Автор: Кудря О.Н., Алиев Д.Ф.

Статья в выпуске: 1 т.241, 2020 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследования выявлены значимые различия в реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также в энергообеспечении мышечной деятельности у спортсменов мужского и женского пола при выполнении специального теста (тест 6*50). Различия сохраняются в период срочного восстановления. Анализ корреляционных связей между результатами выполнения специального теста и показателями физиологических систем организма позволил определить факторы, лимитирующие уровень физической работоспособности пловцов, специализирующихся на средние дистанции. У женщин основным лимитирующим фактором при выполнении специфических нагрузок является состояние кардиореспиратор-ной системы и системы ее регуляции. У пловцов рост физической работоспособности лимитирован, в большей степени, возможностями анаэробных механизмов энергообеспечения. При разработке тренировочных программ для спортсменов разного пола следует учитывать физиологические закономерности, лежащие в основе долговременной адаптации к специфическим физическим нагрузкам. В частности, для пловцов мужского пола, специализирующихся на средние дистанции, на специально-подготовительном этапе подготовительного периода целесообразно увеличить долю специальных упражнений скоростно-силовой направленности на развитие мощности и емкости биоэнергетических процессов анаэробного характера. Для женщин следует увеличить долю аэробных нагрузок в тренировочном процессе для повышения функциональных возможностей аппарата кровообращения.

Сердечно-сосудистая система, дыхательная система, специальная физическая нагрузка, пловцы разного пола

Короткий адрес: https://sciup.org/142224167

IDR: 142224167 | УДК: 612.17+612.2:796.015+797.2 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-241-1-122-130

Текст научной статьи Физиологическое обеспечение мышечной деятельности при выполнении специальной нагрузки пловцами разного пола

Уровень спортивных достижений во веческих возможностей. Увеличение объ- многих видах спорта достиг предела чело- ема и интенсивности тренировочных нагрузок не приносит должного результата, поскольку существует индивидуальный предел адаптации в отношении данной функции: при увеличении нагрузки выше предельного уровня ответная реакция организма снижается. В последние десятилетия были выявлены существенные различия между мужчинами и женщинами, которые необходимо учитывать при планировании тренировочных программ. В частности, были показаны отличия в компонентном составе тела [10, 14, 19], типах телосложения [3], соотношении мышечных волокон [18], проявлении силовых и скоростно-силовых качеств [12, 18], мощности и емкости анаэробной системы энергообеспечения [16], окислительных возможностей организма [13, 19]. Специалисты в области спорта отмечают, что тренировочные программы должны иметь индивидуальную направленность, и базироваться на знаниях о лимитирующих факторах, ограничивающих рост спортивного результата.

Знания об адаптационноприспособительных реакциях мужского и женского организмов в ответ на специфическую нагрузку позволят выявить факторы, лимитирующие рост физической работоспособности и, следовательно, реализовать индивидуально-типологический подход с целью повышения эффективности тренировочного процесса и сохранения здоровья спортсменов.

Материал и методы исследований. В исследовании приняли участие пловцы мужского (n=20) и женского пола (n=20) в возрасте 16-17 лет. Спортивная квалификация – 1 взрослый разряд, КМС. Стаж занятий спортом – 8-9 лет.

Исследования проводили в специально-подготовительном периоде годичного цикла.

В качестве специальной нагрузки был выбран тест 6х50 м (кроль на груди) с интервалом отдыха между отрезками – 10 с [7]. Тест используется для оценки скоростной выносливости пловцов на средние дистанции.

В состоянии относительного покоя, сразу после нагрузки (1 мин) и во время срочного восстановления (10-я и 20-я мин восстановления) у спортсменов регистрировали показатели сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы и показатели вегетативной регуляции сердечной деятельности, проводили забор крови.

Для оценки вегетативной регуляции сердечной деятельности использовали аппаратно-программный комплекс «Биомышь Индивидуальная» (КПФ-01) компании Нейролаб, г. Москва. Регистрировали следующие показатели: ЧСС – частота сердечных сокращений (уд/мин), RRmin – минимальная длительность кардиоинтервала (мс), RRmax – максимальная длительность кардиоинтервала (мс), Мо – мода (мс), АМо – амплитуда моды (%), ИН – индекс напряжения (усл.ед.).

Для оценки системы внешнего дыхания использовали спирограф «Спиро-Спектр» фирмы «Нейрософт» (Россия. г. Иваново). Регистрировали такие показатели, как жизненная емкость легких (ЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд,), резервный объем выдоха (РОвыд), дыхательный объем (ДО), форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), пиковая объемная скорость (ПОС).

Определение концентрации лактата проводили с использованием биохимического анализатора Accutrend Plus (Германия).

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы Statistica V10. Все переменные проверяли на нормальность распределения по тесту Колмогорова-Смирнова. Для оценки достоверности различий между исследуемыми группами был использован непараметрический критерий Вилкоксона.

Результаты исследований. Разносторонние исследования в области спортивной подготовки выявили серьезные различия между мужчинами и женщинами, которые касаются не только развития физических качеств, но и анатомофизиологических характеристик. В частности, исследователи отмечают меньшие размеры сердца у женщин по сравнению с мужчинами, что определяет и меньший систолический объем, но при этом у женщин происходит увеличение частоты сердечных сокращений, что способствует увеличению минутного объема крови [8].

Анализ результатов исследований выявил, что у пловцов разного пола в состоянии относительного покоя показатели гемодинамики соответствуют возрастным нормам, статистически значимые различия отмечены только по показателям систолического артериального (АДс) и пульсового (ПД) давления (Табл.1). Наши данные согласуются с мнением Е.П. Врублевского (2008) о том, что показатели работы сердечно-сосудистой системы у мужчин и женщин сближаются, если они занимаются одним видов спорта при равной квалификации [2].

Известно, что половой диморфизм проявляется в показателях дыхательной системы – строении дыхательных путей и величине легочных объемов. По мнению Ф.А. Иорданской (2012), максимальный минутный объем дыхания у женщин составляет 80 % от показателя мужчин, частота дыхания у женщин больше, чем у мужчин, а глубина дыхания меньше [3].

Действительно, такие показатели системы внешнего дыхания, как жизненная емкость легких, резервный объем вдоха, резервный объем выдоха, форсированная жизненная емкость легких, пиковая объемная скорость дыхания, максимальная объемная скорость потока имеют статистически значимые различия у пловцов разного пола (Табл.1).

Вероятно, показатели дыхательной системы в состоянии покоя в большей степени связаны с антропометрическими показателями спортсменов мужского и женского пола, в то время как показатели сердечно-сосудистой системы – с долговременной адаптацией к виду деятельности.

Таблица 1 – Показатели физиологических систем организма пловцов в условиях относитель- ного покоя (Х±σ)

|

Показатели |

Мужской пол |

Женский пол |

|

Показатели сердечно-сосудистой системы |

||

|

ЧСС, уд/мин |

69,15±2,20 |

72,38±2,39 |

|

АДс, мм рт.ст. |

117,63±2,57 |

106,15±2,84 * |

|

АДд, мм рт. ст. |

71,57±2,06 |

68,46±3,73 |

|

ПД, мм рт. ст. |

45,52±2,70 |

37,69±2,98 * |

|

СО, мл |

70±2,25 |

68,85±3,5 |

|

МОК, л/мин |

4763,32±321,24 |

5005,46±334,86 |

|

ДП, усл. ед. |

81,18±2,93 |

76,54±2,77 |

|

Показатели дыхательной системы |

||

|

ЖЕЛ, л |

6,24±0,24 |

4,41±0,12* |

|

РОвд, л |

2,47±0,23 |

1,68±0,13* |

|

РОвыд, л |

2,60±0,11 |

1,75±0,12* |

|

ДО, л |

1,08±0,06 |

1,11±0,12 |

|

ФЖЕЛ, л |

6,11±0,25 |

4,35±0,11* |

|

ПОС, л/с |

10,20±0,43 |

7,68±0,19* |

|

Показатели вариабельности сердечного ритма |

||

|

RRmin, мс |

711,16±23,34 |

685,23±22,69 |

|

RRmax, мс |

1117,58±63,81 |

963,62±44,97 |

|

Мо, мс |

851,32±27,40 |

828,85±43,29 |

|

АМо, % |

32,56±2,64 |

35,43±2,10 |

|

ИН, усл.ед. |

75,41±12,35 |

94,62±14,98 |

Примечание: * - различия статистически значимы при р<0,05 между спортсменами мужско- го и женского пола

При формировании определенного уровня функционирования кардиореспира-торной системы важную роль играют ре- гуляторные механизмы, для оценки которых используют методы анализа вариабельности сердечного ритма (ВРС).

А.Р. Киселев (2005) отметил, что показатели спектрального анализа ВСР у взрослых людей не несут половой дифференциации, что свидетельствует о единой структурной организации системы вегетативного управления сердцем человека [4].

Таблица 2 – Время выполнения специальной максимальной нагрузки, с (Х±σ)

|

Отрезок |

Мужской пол |

Женский пол |

|

1 отрезок |

30,56±0,35 |

34,53±0,47* |

|

2 отрезок |

32,85±0,31 |

37,09±0,59* |

|

3 отрезок |

33,73±0,40 |

38,24±0,64* |

|

4 отрезок |

33,75±0,35 |

37,87±0,71* |

|

5 отрезок |

34,11±0,43 |

38,05±0,67* |

|

6 отрезок |

33,04±0,39 |

37,35±0,79* |

Примечание: * - различия статистически значимы при Р<0,05 между спортсменами мужско- го и женского пола

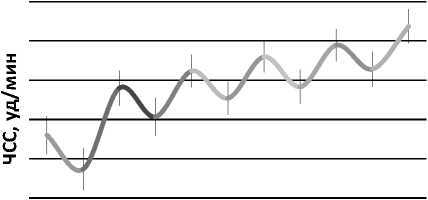

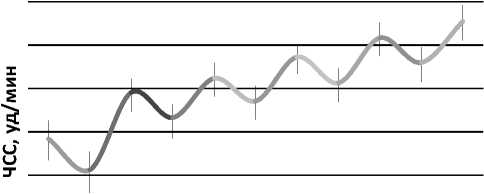

А Б

Рисунок 1 – Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин) при выполнении специальной нагрузки пловцами мужского (А) и женского (Б) пола

Однако, А.Н. Флейшман (2009) отметил у женщин преобладание активности парасимпатического отдела, а у взрослых мужчин – симпатического отдела вегетативной нервной системы [9].

Как показали результаты проведенного исследования, у пловцов в возрасте 16-17 лет вегетативный тонус, характеризующий состояние вегетативной нервной системы, можно оценить, как состояние вегетативного равновесия. Статистически значимых различий по показателям вариабельности сердечного ритма между спортсменами разного пола не выявлено (Табл. 1).

Таким образом, в состоянии относительного покоя существенные различия выявлены только по показателям дыхательной системы, что связано с различиями антропометрических данных.

Выполнение проб с физической нагрузкой позволяет оценить функцио- нальные резервы организма. Для квалифицированных спортсменов рекомендуется проводить тестирование непосредственно в условиях учебно-тренировочных занятий и использовать специальные тесты для данного вида спорта, моделирующие условия соревновательной деятельности, что позволяет выявить слабые звенья адаптации организма к предельным нагрузкам.

Для пловцов, специализирующихся в плавании на средние дистанции рекомендуется использовать тест 6×50 м с паузами отдыха 10 с [7]. Результаты теста показали (Табл. 2), что у мужчин время про-плывания и, соответственно, скорость плавания на всех отрезках выше, чем у женщин, что обусловлено меньшей мышечной массой, меньшей мощностью и емкостью фосфогенной и лактацидной систем энергообеспечения у спортсменок [2, 3].

Значимые различия между спортсменами разного пола после выполнения специальной нагрузки были выявлены по показателям систолического артериального давления, систолического и минутного объема крови, что согласуется с результатами других исследователей [5].

Согласно данным Е.П. Врублевского, И.А. Грец, (2008) при одинаковой интенсивности физической нагрузки сердечный выброс у тренированных женщин почти такой же, как и у тренированных мужчин, однако он достигается за счет повышения ЧСС и относительно сниженного систолического объема крови вследствие меньших размеров тела. Вероятно, у пловцов при долговременной адаптации к нагрузкам динамического характера в водной среде не зависимо от пола, происходит усиление вагусной иннервации сердечного ритма. Это подтверждает отсутствие половой дифференциации в организации управления ритмом сердца.

Различия в реакции дыхательной системы между пловцами разного пола обусловлена, главным образом, различиями в размерах тела. По мнению исследователей, частота дыхания при одинаковой относительной производительности у мужчин и женщин практически не отличается, но при одинаковой абсолютной производительности частота дыхания у женщин больше [6].

По мнению Лисицына В.В. (2017), при мышечной работе одинаковые минутные объемы дыхания у женщин достигаются менее выгодным соотношением частоты и глубины дыхания. Максимальные величины МОД и диффузная способность легких для кислорода у спортсменок заметно меньше, чем у спортсменов [5].

При проведении тестирования сразу после нагрузки нами были выявлены статистически значимые различия между спортсменами разного пола по всем исследуемым показателям дыхательной системы. Следует отметить, что дыхательный объем (ДО), отражающий глубину дыхания при выполнении нагрузки у мужчин выше, чем у женщин, хотя в состоянии покоя данный показатель не имел значимых различий. На 10-й минуте срочного восстановления различия сохранились по таким показателям сердечно-сосудистой си- стемы, как АДс, ПД, СО, МОК, ДП. На 20й мин различия сохраняются по показателям АДс, ПД, ДП (Табл. 3). Показатели дыхательной системы имеют статистически значимые различия на всех этапах тестирования. После выполнения специфической нагрузки у спортсменов не зависимо от пола значительно увеличивается активность симпатического отдела ВНС, что подтверждает увеличение таких показателей как АМо, ИН и снижение RRmax, RRmin (Табл.3). Следует отметить высокую лабильность вегетативной нервной системы у девушек, о чем свидетельствует значимое снижение к 20-й мин таких показателей как АМо и ИН (Табл.3).

Одним из факторов, ограничивающих возможность женского организма в выполнении скоростно-силовых нагрузок, является система энергообеспечения мышечной деятельности. Согласно данным литературы, у женщин меньше объем мышечной ткани и поперечное сечение быстрых мышечных волокон [11], что значительно ограничивает результативность при выполнении скоростно-силовых упражнений [15]. Напротив, активность гликолитических ферментов и содержание гликогена в мышцах дает мужчинам преимущество при выполнении нагрузок в анаэробном режиме [16]. Выполнение специального теста (6*50) соответствует диапазону нагрузок анаэробно-гликолитического характера. Уровень молочной кислоты после выполнения специальной нагрузки составил 12,1±0,34 мМ/л у мужчин и 8,45±0,41 мМ/л у женщин, что говорит о разном вкладе анаэробно-гликолитической системы в энергообеспечение мышечной деятельности у спортсменов разного пола. Увеличение дыхательного объема (ДО) при выполнении специальной нагрузки у спортсменов составило 75 % от фоновых показателей, а у спортсменок – 38 %. Согласно исследованиям И.С. Бреслав (2013), увеличение респираторных функций организма при выполнении физических нагрузок анаэробного характера напрямую взаимосвязано с показателями анаэробной емкости и показателями максимальной скорости активации анаэробного гликолиза [1].

Таблица 3 – Показатели физиологических систем организма пловцов при выполнении специальной нагрузки и в период срочного восстановления (Х±σ)

|

Показатели |

Пол |

1 мин восстановления |

10 мин восстановления |

20 мин восстановления |

|

Показатели сердечно-сосудистой системы |

||||

|

ЧСС, уд/мин |

м |

181,88±2,21 |

94,12±2,09 |

87,00±2,31 |

|

ж |

182,73±1,88 |

93,86±2,5 |

86,95±2,20 |

|

|

АДс, мм рт.ст. |

м |

185,26±3,77 |

124,74±3,85 |

117,37±2,27 |

|

ж |

176,67±3,96* |

113,33±2,71* |

108,85±2,54* |

|

|

АДд, мм рт. ст. |

м |

71,57±4,34 |

69,73±3,09 |

72,63±2,55 |

|

ж |

73,33±3,76 |

68,85±3,06 |

71,92±2,44 |

|

|

ПД, мм рт. ст |

м |

113,68±3,76 |

55,00±3,40 |

44,74±3,16 |

|

ж |

103,33±4,49* |

44,58±2,71* |

36,92±2,86* |

|

|

СО, мл |

м |

104,03±4,11 |

75,8±3,0 |

68,93±2,97 |

|

ж |

98,75±3,73* |

72,04±2,86 |

66,38±2,61 |

|

|

МОК, л/мин |

м |

18,87±0,71 |

7,12±0,31 |

5,96±0,25 |

|

ж |

17,05±0,75* |

6,74±0,38* |

5,79±0,30 |

|

|

ДП, усл. ед. |

м |

337,02±7,94 |

117,14±4,0 |

101,99±2,94 |

|

ж |

322,95±8,15* |

106,42±3,9* |

94,89±3,93* |

|

|

Показатели дыхательной системы |

||||

|

ЖЕЛ, л |

м |

5,96±0,24 |

6,00±0,25 |

6,11±0,25 |

|

ж |

4,22±0,10* |

4,37±0,13* |

4,38±0,12* |

|

|

РОвд, л |

м |

1,67±0,19 |

2,57±0,20 |

2,61±0,21 |

|

ж |

1,26±0,11* |

2,08±0,18* |

2,05±0,19* |

|

|

РОвыд, л |

м |

2,31±0,12 |

2,18±0,12 |

2,16±0,10 |

|

ж |

1,48±0,07* |

1,42±0,08* |

1,47±0,11* |

|

|

ДО, л |

м |

1,89±0,12 |

1,16±0,08 |

1,25±0,13 |

|

ж |

1,54±0,09* |

0,97±0,07* |

0,96±0,14* |

|

|

ФЖЕЛ, л |

м |

5,92±0,26 |

5,98±0,26 |

6,04±0,26 |

|

ж |

4,18±0,10* |

4,25±0,11* |

4,27±0,10* |

|

|

ПОС, л/с |

м |

10,34±0,40 |

10.37±0,37 |

10,39±0,10 |

|

ж |

7,83±0,19* |

7,58±0,16* |

7,50±0,24* |

|

|

Показатели вариабельности сердечного ритма |

||||

|

RRmin, мс |

м |

526±9,83 |

544,78±10,11 |

589,47±14,78 |

|

ж |

504,85±8,35 |

544,77±10,20 |

558,77±16,94 |

|

|

RRmax, мс |

м |

669,84±20,97 |

753,83±57,42 |

838,95±66,34 |

|

ж |

622,46±23,02 |

686,00±23,27 |

767,15±29,76 |

|

|

Мо, мс |

м |

588,16±15,22 |

611,11±10,55 |

688,16±38,78 |

|

ж |

563,46±18,91 |

625,00±17,90 |

659,62±16,39 |

|

|

АМо, % |

м |

66,48±3,29 |

66,55±3,48 |

58,36±4,84 |

|

ж |

68,51±4,34 |

67,97±3,91 |

50,12±4,02* |

|

|

ИН, усл.ед. |

м |

542,54±76,19 |

570,98±128,97 |

380,38±75,91 |

|

ж |

734,29±89,82* |

532,96±93,69 |

233,98±43,17* |

|

Примечание: * – различия статистически значимы при р<0,05 между спортсменами мужского и женского пола

Использование одинаковых подхо- женщин, что ведет к различным трениро-дов, при планировании тренировочного вочным эффектам. В частности, при вы-процесса, вызывает различные адаптаци- полнении специальной нагрузки (6*50) у онные изменения в организме мужчин и пловцов разного пола были выявлены ста- тистически значимые различия в реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, в энергообеспечении мышечной деятельности.

Для оценки эффективности функционирования физиологических систем организма при выполнении специальной нагрузки был проведен корреляционный анализ между результатами выполнения специального теста и показателями физиологических систем организма.

Согласно основным положениям теории функциональных систем (Судаков К.В., 2000), увеличение силы и количества корреляционных взаимосвязей между взаимодействующими элементами в функциональной системе свидетельствует о напряжении адаптационных механизмов в виде уменьшения свободы ее отдельных элементов.

Результаты корреляционного анализа выявили высокую степень напряжения адаптационных механизмов при выполнении специального теста у женщин: количество достоверных корреляционных взаимосвязей между показателями составило 55, тогда как у мужчин – 14 (критическое значение r≥0,44 при р<0,05). Наибольшее количество статистически значимых корреляционных взаимосвязей у женщин отмечено между результатами выполнения специальной нагрузки, показателями кар-диореспираторной системы и показателями вариабельности ритма сердца (r=0,56-0,76), у мужчин выявлена взаимосвязь между результатами выполнения теста, показателями дыхательной системы и концентрацией молочной кислоты (r=0,55-0,65).

Можно предположить, что у женщин основным лимитирующим фактором при выполнении специфических нагрузок является состояние кардиореспираторной системы и системы ее регуляции. У пловцов, вероятно, лимитирующими факторами физической работоспособности являются показатели биоэнергетики (запасы гликогена и креатинфосфата, активность ферментов гликолиза и креатинфосфокиназной реакции).

Заключение. При разработке тренировочных программ для спортсменов разного пола следует учитывать физиологические механизмы, лежащие в основе долговременной адаптации к специфическим физическим нагрузкам. На наш взгляд, для пловцов мужского пола, специализирующихся на средние дистанции, целесообразно увеличить долю специальных упражнений скоростно-силовой направленности на развитие мощности и емкости биоэнергетических процессов анаэробного характера на специальноподготовительном этапе подготовительного периода.

У женщин выполнение специальной нагрузки лимитировано состоянием кар-диореспираторной системы, что позволяет рекомендовать увеличение доли аэробных нагрузок в тренировочном процессе спортсменок для повышения функциональных возможностей аппарата кровообращения.

Олимпийская литература, 2012. Кн. 2. – 544 с.

Резюме

В ходе исследования выявлены значимые различия в реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также в энергообеспечении мышечной деятельности у спортсменов мужского и женского пола при выполнении специального теста (тест 6*50). Различия сохраняются в период срочного восстановления. Анализ корреляционных связей между результатами выполнения специального теста и показателями физиологических систем организма позволил определить факторы, лимитирующие уровень физической работоспособности пловцов, специализирующихся на средние дистанции. У женщин основным лимитирующим фактором при выполнении специфических нагрузок является состояние кардиореспиратор-ной системы и системы ее регуляции. У пловцов рост физической работоспособности лимитирован, в большей степени, возможностями анаэробных механизмов энергообеспечения. При разработке тренировочных программ для спортсменов разного пола следует учитывать физиологические закономерности, лежащие в основе долговременной адаптации к специфическим физическим нагрузкам. В частности, для пловцов мужского пола, специализирующихся на средние дистанции, на специально-подготовительном этапе подготовительного периода целесообразно увеличить долю специальных упражнений скоростно-силовой направ- ленности на развитие мощности и емкости биоэнергетических процессов анаэробного характера. Для женщин следует увеличить долю аэробных нагрузок в тренировочном процессе для повышения функциональных возможностей аппарата кровообращения.

Список литературы Физиологическое обеспечение мышечной деятельности при выполнении специальной нагрузки пловцами разного пола

- Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте / И.С. Бреслав, Н.И.Волков, Р.В.Тамбовцева. -М.: Советский спорт, 2013. - 336 с.

- Врублевский, Е.П. Проблемы и перспективы современного женского спорта / Е.П. Врублевский, И.А. - Грец. - Монография. Смоленск: СГАФКСТ, 2008. -147 с.

- Иорданская, Ф.А. Мужчина и женщина в спорте высших достижений: проблемы полового диморфизма: [монография] / Ф.А. Иорданская. - М.: Сов. спорт, 2012. - 256 с.

- Киселев, А.Р. Оценка вегетативного управления сердцем на основе спектрального анализа вариабельности сердечного ритма / А.Р. Киселев [и др.] // Физиология человека. - 2005. -Т.31. - № 6. - С. 37-43.

- Лисицин, В.В.Методология спортивной подготовки в женском боксе: монография / В.В. Лисицын. - М.: ЛЕНАНД, 2017. - 408 с.

- Платонов, В.Н. Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов успеху / В.Н. Платонов. - М.: Спорт, 2019. - 656 с.

- Платонов, В.Н. Спортивное плавание: путь к успеху / В.Н. Платонов. - К.: Олимпийская литература, 2012. Кн. 2. -544 с.

- Филатова, О.В. Особенности ЭхоКГ-показателей у мужчин и женщин с различными геометрическими моделями левого желудочка / О.В. Филатова, В.И. Чурсина //Физиология человека. - 2016. -Т. 42. - № 5. - С.63-72.

- Флейшман, А.Н. Вариабельность ритма сердца и медленные колебания гемодинамики: нелинейные феномены в клинической практике / А.Н. Флейшман. -Новосибирск. СО РАН, 2009. -194 с.

- Janssen, I. Skeletal muscle mass and distribution in 468 men and women aged 18-88 yr / I. Janssen [et al.] // J. Appl. Physiol. - 2000. - Vol. 89. - P. 81-88.

- Kenney, L.W. Physiology of sport and exercise / L.W. Kenney. J.H.Wilmore, D.L. Costill. - Champaign; Human Kinetics, 2012. - 621 p.

- Lloyd, R. S. Age- and Sex-related Differences and Their implications for resistance Exercise / R.S. Lloyd, A.D. Faigenbaum // Essentials of strength training and conditioning / ed. by G.G. Haff, N.T. Triplett, [4th ed]. - Champaign, IL: Human Kinetics, 2016. - P. 135-154.

- McKenzie, S. Endurance exercise training attenuates leucine oxidation and BCOAD activation during exercise in humans / S. Mc Kenzie [et al.] // Am J Physiol Endocrinol Metab. - 2000. - № 278. - Р. E580-E587.

- Naughton, G. Physiological issues surrounding the performance of adolescent athletes / G. Naughton, N.J. Farpour-Lambert, J. Carlson [et al.] // Sports Med. - 2000. -Vol. 30(5). - P. 309-325.

- Nimmo, M.A., Maughan R. J. The female athletes. In; Olympic textbook of science in sport // Blackwell Sci. Publ, 2009. -Р. 382-400.

- Russ, D.W. Sex differences in glycolysis during brief, intense isometric contractions / D.W. Russ [et al.] // Muscle Nerve. - 2005. - N 32. - Р. 647-655.

- Stone, M. N. Principles and practice of resistance training / M.N. Stone, M. Stone, W.A. Sounds. - Champaign: Human kinetics. - 2007. - P. 259-276.

- Vanderburgh, P.M. Gender differences in muscular strength: An allometric model approach / P.M. Vanderburgh [et al.] // Biomed. Sci. Instrum. - 1997. - Vol. 33. - P. 100-105.

- Wilmore J.H. Physiology of sport and exercise / J.H. Wilmore, D.L. Costill. -Champaign, IL: Human Kinetics, 2004. -726 p.