Флуктуирующая асимметрия зубной системы у древнего населения Армении

Автор: Худавердян Анаит Юрьевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - изучение асимметрии зубов у древнего населения Армении, оценка ее выраженности в различных хронологических группах. Ставилась также задача сопоставить связь флуктуирующей асимметрии зубов с некоторыми показателями физиологического стресса. В частности, проверялась гипотеза о взаимозависимости признаков, так или иначе связанных с неблагоприятным воздействием условий среды на организм человека. Анализировался стрессмаркер - эмалевая гипоплазия. Всего изучено 360 скелетов, которые были извлечены из 17 могильников с территории Армении. Рассматривались отношения числа пар зубов с имеющимися между антимерами различиями узоров коронки и числом бугорков. Анализировались некоторые прямые и косвенные воздействия окружающей среды на популяции с территории Армении. Установлено, что флуктуирующая асимметрия зубов имеет низкую частоту встречаемости у погребенных в эпоху бронзы, но максимальную - в эпоху железа. Высокая частота флуктуирующей асимметрии в эпоху железа может быть связана как с переселенческим стрессом, так и результатом статистической ошибки (например, из-за небольшого размера серии). Эмалевая гипоплазия была чаще распространена в эпоху бронзы, низкая частота фиксации обнаружена в эпоху Античности. Возможно, воздействие негативных факторов среды происходилo на разных стадиях индивидуального развития человека. Полученные результаты могут быть полезны при историко-экологических реконструкциях и представлять интерес в плане выявления особенностей образа жизни конкретных популяций в Армении.

Армения, древнее население, флуктуирующая асимметрия зубов, гипоплазия эмали

Короткий адрес: https://sciup.org/147219038

IDR: 147219038 | УДК: 930.26

Текст научной статьи Флуктуирующая асимметрия зубной системы у древнего населения Армении

Человек обладает билатеральной симметрией. Однако во время индивидуального развития на ранних его этапах, когда происходят закладка и формирование органов и тканей, обязательно формируется некоторая степень асимметрии парных органов и структур, правой и левой половин тела. Парные структуры практически не бывают строго симметричны. Различают асимметрию направленную и ненаправленную (или флуктуирующую). Если у большинства особей в популяции наблюдается превалирование какого-то размера с одной стороны (например, сила правой кисти практически во всех популяциях человека больше, чем левой, левое полушарие больше правого, зубы левых половин челюстей массивнее правых) [Muller, Swaddle, 1997. P. 49], то говорят о направленной асимметриии. Эволюционная теория асимметризации организмов, мозга и парных органов была предложена В. А. Гео-дакяном [1993. C. 548–549; 2003. C. 172]. Асимметрия по оси «левое–правое» связана с асинхронной эволюцией сторон тела. По мнению исследователя, при специализации парных органов новую функцию приобретает правый орган, а старую сохраняет левый [2005. C. 35–36].

В 1861 г. Поль Брок обнаружил в головном мозге двигательный центр речи, лежащий у височной кости (сейчас эти зоны называют центрами Брока и Вернике). Кроме того, ученый обратил внимание на то, что эти зоны более развиты в левом полушарии и этому соответствует асимметрия черепной коробки в этой части. Можно отметить тот факт, что подобная асимметрия наблюдается у Homo habilis в отличие от обезьян, у

Худавердян А. Ю. Флуктуирующая асимметрия зубной системы у древнего населения Армении // Вестн. Но-восиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 226-233.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

которых эта асимметрия не наблюдается. Ю. Экеин с соавторами [Akahane et al., 2001. P. 25–26] исследовали морфометрические особенности нижневисочного сустава и установили, что возникновение асимметрии нижней челюсти и аномалии прикуса зависит от формы и размеров суставной головки нижней челюсти. По данным Д. В. Бога-тырькова с соавторами [2003. C. 64–65], асимметрия лица встречается лишь в 1,3–2 % случаев, тогда как Л. Г. Феркас и Г. Чанг [Farkas, Chung, 1981. P. 74–75] обнаружили асимметрию у всех обследованных лиц.

Флуктуирующая асимметрия представляет собой ненаправленные колебания парных размеров (т. е. носящие отклонения от строгой билатеральной симметрии тела) [Van Valen, 1962. P. 127], когда у разных особей одной популяции какие-то признаки больше с левой, а у других с правой стороны тела. Термин «флуктуирующая асимметрия», предложенный, по-видимому, Л. Ван Валеном [Ibid.], часто связывают и с именем M. E. Суле [Soulé, 1967; 1979]. Флуктуирующая асимметрия также определяется как следствие несовершенства онтогенетических процессов [Ludwig, 1932. P. 66] и проявляется при нарушении стабильности развития организма (гомеостаза). Увеличение степени флуктуирующей асимметрии связывают с негативным воздействием экзогенных факторов на развитие организма. Выраженность такого типа асимметрии зависит от типа, интенсивности и длительности воздействия неблагоприятных факторов с одной стороны, а также от способности организма противостоять неблагоприятному воздействию, чтобы стабилизировать процесс развития, несмотря на влияние извне [Muller, Swaddle, 1997. P. 52].

Асимметрия размеров и структуры зубов человека носит ненаправленный, флуктуирующий характер, связанный с колебаниями пенетрантности и экспрессивности генов в силу целого комплекса причин генетического характера [Зубов, Xалдеева, 1989. C. 28]. Повышение ее уровня может быть вызвано также неблагоприятным воздействием окружающей среды (холод, высокая температура и др.), перенесенным в период формирования постоянных зубов [Garn, Bailey, 1977. P. 1422; Black, 1980a. P. 725; 1980б. P. 1168; Harris, Nweeia, 1980. P. 134; Khalaf et al., 2005. P. 250; Kieser et al., 1986. P. 491; Kieser, Groenevald, 1988. P. 1202; Townsend, 1981. P. 1851; 1985. P. 444; Townsend et al.,

1999. P. 50]. Такое воздействие мешает реализации в полной мере генетической программы [Scott, Turner, 1997. P. 101]. Эксперименты с использованием животных подтверждают связь зубной асимметрии с экологическими факторами [Bader, 1965. P. 292; Siegel, Smookler, 1973. P. 37; Siegel, Doyle, 1975. P. 387; Siegel et al., 1977. P. 122]. Экологический стресс, влияя на устойчивость онтогенетического развития особей, часто приводит к фенотипическим изменениям в популяциях [Graham et al., 1993. P. 122]. Флуктуирующая асимметрия сильнее выражена у древних представителей гоминид [Зубов, Халдеева, 1989. C. 28]. Она более отчетливо проявляется в этнических группах с архаичным типом хозяйства (канадские эскимосы), что согласуется с выводом о связи этого феномена с тяжелыми условиями жизни.

Поэтому представляется весьма актуальным изучение распространения асимметрии зубов и установление факторов, определявших их динамику, на примерах отдельных общностей. Цель работы – изучение асимметрии зубов у древнего населения Армении, оценка выраженности асимметрии в различных хронологических группах. Задачи исследования следующие: определить отношение числа пар зубов с имеющимися между антимерами различиями узоров коронки и числом бугорков; выявить их частоту встречаемости, диапазон вариабельности в синхронных и хронологических группах; установить наличие корреляционных связей между флуктуирующей асимметрией зубов и некоторыми показателями стресса (в частности, эмалевой гипоплазии); оценить воздействие неблагоприятных факторов среды на древние популяции. Впервые, на основе краниологического материала, предполагалось продемонстрировать возможности анализа флуктуирующей асимметрии зубов в изучении фенотипических изменений в популяциях с территории Армении, обратить внимание на флуктуирующую асимметрию зубов с некоторыми показателями стресса, проверить гипотезу о взаимозависимости признаков, так или иначе связанных с неблагоприятным воздействием условий среды на организм человека.

Древние общности Армении формировались в тесной связи с конкретной природной средой. По своим природно-климатическим условиям Армянское нагорье представляет собой своеобразное и неповторимое явле- ние, что предопределило пути ее заселения, формы адаптации человека к естественногеографическим условиям и т. д. Всего нами было изучено 360 черепов. Антропологический материал из рассматриваемых некрополей организован в три хронологические группы. Первая объединяет погребения, относящиеся к отдельным этапам эпохи бронзы (Ланджик, Капс – IV–III тыс. до н. э., Лори Берд, Черная Крепость, Кети, Неркин Геташен – 1400–1200 гг. до н. э., Сарухан, Арцвакар – XI–IX/VIII вв. до н. э.). Вторая группа включает данные позднего периода эпохи железа (Ширакаван – IX–VI вв. до н. э., Лори Берд I – VI–V вв. до н. э.). Третья объединяет антропологические материалы из могильников эпохи Античности (Бениамин, Вардбах, Черная Крепость I, Карчахпюр, Ширакаван I, Айкадзор – I в. до н. э. – III в. н. э.). Показатель уровня асимметрии определялся как отношение числа пар зубов с имеющимися между антимерами различиями по какому-либо признаку к общему числу пар [Scott, Turner, 1997. P. 98]. Узоры коронки на нижних молярах были определены на нестертых зубах. Согласно «схеме Хелльмана», узоры коронки образуют три морфологических ряда: игрек (Y), плюс (+) и икс (Х) [Зубов, 2006. C. 41]. «Y»-ряд – в центре коронки в контакте находятся основания мета- и гипоко-нида (мезолингвального и дистовестибуляр-ного бугорков). «+»-ряд – в центре коронки сходятся основания четырех главных бугорков – прото-, мета- и гипоконида; они образуют крестообразную фигуру. Для «Х»-ряда характерен контакт оснований прото- и эн-токонида в центре коронки.

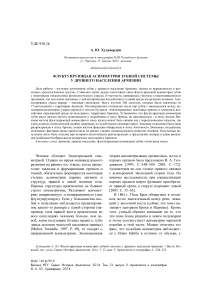

Рис. 1. Частоты флуктуирующей асимметрии в группах с территории Армении: (Ланджик, Капс, Черная Крепость, Неркин Геташен, Лори Берд, Кети, Сарухан, Арцвакар, Ширакаван, Лори Берд I, Вардбах, Бениамин, Черная Крепость I, Айкадзор, Ширакаван, Карчахпюр)

Как показали многочисленные исследования [Goodman et al., 1984. P. 27–33; Goodman, Rose, 1990. P. 67–72], наличие эмалевой гипоплазии на зубах свидетельствует о резком стрессовом воздействии, испытанном индивидом в интервале от 6 мес. до 7 лет. Выяснению конкретных причин, вызывающих гипоплазию (недоедание, определенные заболевания, авитаминозы, дисбаланс в рационе питания и т. д.), посвящена огромная литература. Гипоплазия эмали – порок развития, проявляющийся в нарушении ее строения и являющийся результатом недостаточной или замедленной функции адамантобластов. Изменение их функции происходит в результате нарушения деятельности паращитовидных желез, что имеет место при таких болезнях, как корь, сифилис, скарлатина, рахит и т. д. [Khudaverdyan, 2011]. Поражаются в этом случае несколько зубов, обызвествляющиеся в один и тот же промежуток времени. Причиной гипоплазии может быть также распространение воспалительного процесса от корня молочного зуба на зачаток постоянного. Описание встречаемости эмалевой гипоплазии проводилось визуально, в соответствии с рекомендациями Международной палеопатологической ассоциации. Фиксировалось 5 типов проявления эмалевой гипоплазии: линейные горизонтальные бороздки, линейные вертикальные бороздки, линейные, горизонтально расположенные ямки, нелинейный порядок расположения ямок и следы ямок.

Межгрупповая изменчивость флуктуирующей асимметрии в различных популяционных группах с территории Армении (рис. 1) выявляет крайние варианты (от 0 до 66,7 % для 16 групп). Из сравнения приведенных групп следует, что в группах Неркин Геташен, Вардбах, Черная Крепость основные статистические характеристики маркера оказались наиболее низкими. На зубах у погребенных из могильников Капс, Лори Берд, Лори Берд I, Сарухан, Ширакаван I, Айкадзор признак вовсе не встречается. Высокая частота признака отмечена на черепах из могильников античного периода (Карчахпюр, Бениамин).

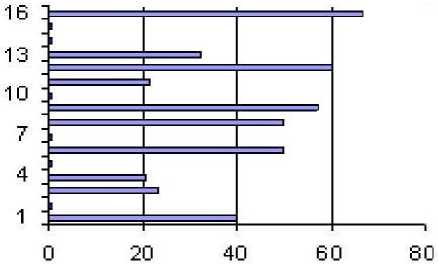

Динамика проявлений флуктуирующей асимметрии в строении нижних моляров в исторической последовательности показывает, что частота встречаемости признака у населения эпохи бронзы (Неркин Геташен – 20,5 %, Черная Kрепость – 23,1, Ланджик – 40, Кети – 50, Арцвакар – 50 %) наименьшая

(рис. 2). У двух индивидов различия имелись между узором правого и левого первого моляра (с левой стороны – «Y», с правой – «+»); у 17 выявлено различие между правыми и левыми вторыми молярами: чаще отмечалось сочетание узоров «+» и «Y» (у 9 индивидов), далее «+» и «Х» (у 6 индивидов) и «Х» и «Y» (у 2 индивидов). В двух случаях асимметрия узора сопровождалась различиями по числу бугорков: на втором антимере – «Х»4, на левом – д«Y»5.

На зубах у погребенных эпохи железа данный маркер стресса повышается (Шира-каван – 57,2 %). У двух субъектов из Шира-кавана наблюдаются различия между правыми и левыми первыми молярами по форме узора (с правой стороны – «Y», с левой – «+»). У 5 индивидов различия имелись между узором правого и левого второго моляра. В двух случаях отмечалось сочетание узоров «Х» и «Y», в одном – «+» и «Y», в одном – «+» и «Х». В одном случае асимметрия узора сопровождалась различиями по числу бугорков: на правом антимере – «Х»5, на левом – «Y»4.

В эпоху Античности наблюдается понижение флуктуирующей асимметрии (Бениамин – 60 %, Черная Крепость I – 32,2, Кар-чахпюр – 66,7, Вардбах – 21,5 %) (рис. 2). У 12 индивидов эпохи античности чаще наблюдаются различия между правыми и левыми первыми молярами по форме узора (с левой стороны – «Y», с правой – «X»). У 19 субъектов выявлено различие между правыми и левыми вторыми молярами: чаще отмечалось сочетание узоров «+» и «Х» (у 14 индивидов), далее «+» и «Y» (у 4 индивидов) и «Х» и «Y» (у 1 индивида). В четырех случаях асимметрия узора сопровождалась различиями по числу бугорков: на первом антимере – «Х» 4, на левом – «Y» 5.

Наивысшие частоты встречаемости флуктуирующей асимметрии в эпоху железа могут объясняться тем, что с VIII в. до н. э. на Армянское нагорье приходили киммерийцы, саки, скифы, сарматы и другие племена – сведения об эпизодических инфильтрациях подобного рода содержатся в античных и древнеармянских источниках [Стратановский, 1964. ХI, V 8; Хоренаци, 1893. C. 47]. Возможно, население этой эпохи некоторое время испытывало негативное воздействие, связанное с переселенческим стрессом. На основании полученных данных очерчивается постепенность процесса адаптации населения к местным условиям среды.

Рис. 2. Кривая эпохальной изменчивости флуктуирующей асимметрии в суммарных группах из Армении

Важно рассмотреть хронологическую изменчивость эмалевой гипоплазии в изученных группах. Так, она не установлена у людей из могильников Капс [Khudaverdyаn, 2012. P. 32], Сарухан [Khudaverdyаn, 2011. P. 51–52] и Айкадзор. Население эпохи бронзы (Лори Берд – 33,4 %, Ланджик – 50, Арцвакар – 55,6, Черная Kрепость – 61,6 %) характеризуeтся высокой встречаемостью эмалевой гипоплазии. На зубах у погребенных эпохи железа также зафиксирован данный маркер стресса (Ширакаван – 23,6 %, Лори Берд – 57,2 %). Характерной особенностью представителей эпохи Античности является низкие показатели эмалевой гипоплазии (Бениамин – 7,4 %, Черная Крепость I – 17,4 %, Ширакаван I – 57,2, Вардбах – 63,7 %). Обратная направленность стрессовых показателей, возможно, свидетельствует о том, что флуктуирующая асимметрия зубной системы и гипоплазия эмали имеют несколько разную природу развития. Возможно, также, что воздействие негативных факторов среды (приведшее к асимметрии зубной системы и эмалевой гипоплазии) происходилo на разных стадиях индивидуального развития человека. Интересно, что у погребенных из могильников Кети, Вардбах и Карчахпюр выявлена небольшая зависимость между асимметрией и гипоплазией эмали, у четырех индивидов из могильника Кети гипоплазия и асимметрия обнаружены у двух, из трех индивидов из могильника Карчахпюр – у одного. В могильнике Вар-дбах у всех индивидов с асимметрией зубной системы была обнаружена гипоплазия эмали. Однако эти связи нельзя считать достоверными. Причина – малочисленность отмеченных групп (Кети ( n = 4), Карчахпюр ( n = 3), Вардбах ( n = 14).

Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить перспективность изучения флуктуирующей асимметрии зубной системы при анализе антропологического материала, результативность сравнительного диахронного анализа обобщенных характеристик популяционных систем для выявления степени физического здоровья и адаптивного потенциала организма. Анализ показал, что степень распределения указанных маркеров в изученных группах высока. Наряду с этим в палеопатологическом профиле отдельных популяций выявляются некоторые особенности, отражающие как местные природно-климатические условия, так и специфику социально-экономической ситуации. Нами планировалась также проверка гипотезы о взаимозависимости признаков, так или иначе связанных с неблагоприятным воздействием условий среды на организм человека. Однако в реальности фиксируется обратная направленность стрессовых показателей в хронологических группах Армении. Так, флуктуирующая асимметрия зубов имеет низкую частоту фиксации у погребенных в эпоху бронзы, но максимальную – в эпоху железа. Эмалевая гипоплазия чаще распространена в эпоху бронзы, низкая частота фиксации обнаружена в эпоху Античности. Мы не исключаем, что воздействие негативных факторов среды, приведшее к асимметрии зубной системы и эмалевой гипоплазии, происходилo на разных стадиях индивидуального развития человека. Полученные данные могут быть полезны при историко-экологических реконструкциях, представляя определенный интерес в плане выявления особенностей образа жизни конкретных популяций.

Список литературы Флуктуирующая асимметрия зубной системы у древнего населения Армении

- Богатырьков Д. В., Богатырьков М. В., Волчек Д. А., Пискунова Е. В., Оспанова Г. Б. Асимметрия лица. Диагностика и лечение // КC. 2003. № 2. C. 62-66.

- Геодакян В. А. Асинхронная асимметрия // ВНД. 1993. № 43 (3). C. 543-561.

- Геодакян В. А. Homo sapiens на пути к асимметризации (Теория асинхронной эволюции полушарий и цистранс трактовка левшества) // Антропология на пороге III тысячелетия. 2003. Вып. 1. С. 170-201.

- Геодакян В. А. Эволюционные теории асимметризации организмов, мозга и тела // Успехи физиологических наук. 2005. № 1 (36). С. 24-53.

- Зубов А. А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. М.: Этно-Онлайн, 2006. 72 с.

- Зубов А. А., Халдеева Н. И. Одонтология в современной антропологии. М.: Наука, 1989. 232 с.

- Стратановский Г. А. Страбон. География в 17-ти книгах. М.: Наука, 1964. 943 с.

- Хоренский (Хоренаци) М. Исторiя Арменiи / Новый переводь Н. О. Эмина (сь примьчанiями и приложенiями). Посмертное изданiе. М.: Тип. В. А. Гитпукь, 1893. 324 с.

- Akahane Y., Deguei T., Hunt N. P. Study of Morphology of the Temporomandibular Joint in Cases of in Nute Asymmetry of Mandibulae // J. Orthodont. 2001. No. 2 (28). Р. 19-28.

- Bader R. S. Fluctuating Asymmetry in the Dentition of the House Mouse // Growth. 1965. No. 29. P. 291-300.

- Black T. K. Fluctuating Asymmetry in the Deciduous Dentitiom // J. Dent. Res. 1980a. No. 59.

- Black T. K. An Exception to the Apparent Relationship Between Stress and Fluctuating Dental Asymmetry // J. Dent. Res. 1980б. No. P. 1168-1169.

- Farkas L. G., Chung G. Facial Asymmetry in Healthy North American Caucasians // Angle Orthod. 1981. Vol. 51. P. 70-77.

- Garn S. M., Bailey S. M. The Symmetrical Nature of Bilateral Asymmetry of Deciduous and Permanent Teeth // J. Dent. Res. 1977. No. 56. P. 1422.

- Graham J., Freeman D. C., Emlen J. Antisymmetry, Directional Asymmetry and Dynamic Morphogenesis // Genetica. 1993. No. 1-3 (89). Р. 121-137.

- Goodman A. H., Martin D. L., Armelagos G. J. Indications of Stress from Bone and Teeth / Еds. M. N. Cohen, G. J. Armelagos. Paleopathology at the Origin of Agriculture. L.: Orlando: Academic Press, 1984. P. 13-44.

- Goodman A. H., Rose J. C. Assessment of Systemic Physiological Pertrubation from Dental Enamel Hypoplasias and Associated Histological Structures // Year. Phys. Anthropol. 1990. No. 33. P. 59-110.

- Harris E. F., Nweeia M. T. Dental Asymmetry as a Measure of Environmental Stress in the Ticuna Indians of Colombia // Am. J. Phys. Anthropol. 1980. No. 53. P. 133-142.

- Khudaverdyan A. Yu. The Anthropology of Infectious Diseases of Bronze Age and Early Iron Age from Armenia // Dental Anthropology (USA). 2011. No. 2 (2). P. 42-54.

- Khudaverdyan A. Yu. Osteological Analysis of Human Skeletal Remains in Bronze Age from Armenian Highland // Archaeological Science Journal. 2012. Vol. 1 (3). P. 21-36.

- Kieser J. A., Groenevald H. T. Fluctuating Odontometric Asymmetry in an Urban South African Black Population // J. Dent. Res. 1988. No. 67. P. 1200-1205.

- Kieser J. A., Groenevald H. T., Preston C. B. Fructuating Odontometric Asymmetry in the Lengua Indians of Paraguay // Ann. Hum. Biol. 1986. No. 13. P. 489-498.

- Ludwig W. Das Rechts-Links Problem im Tierreich und bei Mensch-en. Berlin: Springer, 1932. 496 S.

- Muller A. P., Swaddle J. Р. Developmental Stability and Evolution. Oxford Univ. Press, 1997. 304 p.

- Scott G. R., Turner C. G. The Anthropology of Modern Human Teeth: Dental Morphology and its Variation in Recent Human Population. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. 382 p.

- Siegel M. I., Smookler H. H. Fluctuating dental asymmetry and audiogenic stress // Growth. 1973. No. 37. P. 36-39.

- Siegel M. I., Doyle W. J. The Effects of Cold Stress on Fluctuating Asymmetry in the Dentition of the Mouse // J. Exp. Zool. 1975. No. 193. P. 385-389.

- Siegel M. I., Doyle W. J., Kelley C. Heat stress, Fluctuating Asymmetry and Prenatal Selection in the Laboratory Rat // Am. J. Phys. Anthropol. 1977. No. 46. P. 121-126.

- Soulé M. E. Phenetics of Natural Populations. II. Asymmetry and Evolution in a Lizard // Am. Nat. 1967. Vol. 101. P. 141-160.

- Soulé M. E. Heterozigosity and developmental stability: another look // Evolution. 1979. Vol. 33. No. 1. P. 396-401.

- Townsend G. C. Fluctuating Asymmetry in the Deciduous Dentition of Australian Aboriginals // J. Dent. Res. 1981. No. 60. P. 1849-1857.

- Townsend G. C. Intercuspal Distances of Maxillary Pre-Molar teeth in Australian Aboriginals // J. Dent. Res. 1985. No. 64. P. 443-446.

- Townsend G. C., Dempsey P., Richards L. C. Asymmetry in the Deciduous Dentition: Fluctuating and Directional Components // Perspectives in Human Biology. 1999. No. 4. P. 45-52.

- Van Valen L. A Study of Fluctua-ting Asymmetry // Evolution. 1962. No. 16. P. 125-142.