Фоноинструменты комплекса Мезин (Украина): технологический анализ следов деформаций

Автор: Лбова Л.В., Волков П.В., Кожевникова Д.В., Кулаковская Л.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

В отечественной археологии практически не разработана тема музыкальной культуры в каменном веке и выделения ее признаков в археологическом контексте. В Евразии находки, интерпретируемые как музыкальные инструменты, составляют солидную коллекцию. Проведенная нами технологическая экспертиза предметов мезинского музыкального комплекса выявила участки с явными нарушениями естественного состояния поверхности. Результаты исследования достоверно подтверждают, что эти артефакты могли использоваться в качестве фоноинструментов. Современная классификация музыкальных инструментов ударного типа позволяет отнести предметы мезинского комплекса к подгруппе ненастраиваемых ударных, самозвучащих, резонаторных и безрезонаторных.

Мезин, поздний палеолит, эпиграветт, ударные музыкальные инструменты, трасологический, технологический анализ, деформация, следы

Короткий адрес: https://sciup.org/14522996

IDR: 14522996

Текст научной статьи Фоноинструменты комплекса Мезин (Украина): технологический анализ следов деформаций

Появление музыкальных инструментов, как самых простейших, так и более сложных, однозначно считается признаком поведенческого комплекса человека современного физического типа и связывается с контекстом широкого спектра инноваций на ранней стадии верхнего палеолита [Мellars, 2005; Вишняцкий, 2005]. Вопрос генезиса, эволюции и распространения музыкальной культуры в каменном веке остается в рамках дискуссии о становлении и развитии культуры человека современ- ного анатомического типа [D’Errico et al., 1998; Mithen, 2005; Otte, 2000; и др.]. Следует отметить сложность идентификации палеолитических музыкальных инструментов, поскольку невозможно проведение прямых иконографических или этнографических параллелей. Серии костяных флейт и свистков в раннеориньякских комплексах Евразии указывают на устойчивость музыкальных традиций на рубеже 40–30 тыс. л.н. [Bolus, Conard, 2009; D’Errico et al., 2003; Lbova, Kozhevnikova, Volkov, 2010–2011; и др.].

Издающие звуки детские игрушки, инструменты хозяйственно-бытового назначения (например, манки), ритуальные предметы, а также примитивные музыкальные инструменты могут быть объединены в понятие «фоноинструменты» [Шейкин, 2002]. Под музыкальным инструментом нами понимается предмет, способный при участии человека воспроизводить различные звуки.

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (55) 2013

С помощью таких предметов создается ритмичное, различное по тону и высоте звуковое сопровождение.

Мезинская коллекция, интерпретируемая как древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта, подробно рассмотрена в монографии С.Н. Бибикова [1981, 2008]. Исследователь решился на публикацию материалов спустя 25 лет после их обнаружения (раскопки 1956 г.). Его подход и интерпретация представлялись многим ученым малоубедительными. Современные данные археологии палеолита и этномузыкологии формируют тот необходимый научный контекст, которого так не хватало С.Н. Бибикову. Известные в то время немногочисленные материалы с палеолитических стоянок Леспюг, Гурдан, Дольни Вестонице и др., а также свистковые инструменты, аэрофоны и флейты с памятников Молодово V, Атаки I, Авдеево, Костёнки и Гага-рино не получили в 1960-х гг. должной культурно-исторической интерпретации [Hausler, 1960]. Впечатляет смелость гипотез С.Н. Бибикова, новаторские методы изучения уникального комплекса, а пересмотр существовавших ранее идеологических догм позволяет оценить значение этого выдающегося открытия [Отт, 2008].

Подробное описание «мезинского оркестра» впервые приведено в журнале «Курьер ЮНЕСКО» [Bibikov, 1975]. Прекрасное знание этнографии, привлечение данных комплексных исследований (с участием археологов, трасологов, палеонтологов и судебно-медицинских экспертов), выявивших следы использования этих артефактов в качестве фоноинструментов, позволили С.Н. Бибикову сделать вывод о том, что найденные на палеолитической стоянке кости являются набором ударных музыкальных инструментов. Позднее эта статья была опубликована в сборнике «Чтения по физической антропологии и археологии» [Bibikov, 1978]; в дальнейшем все ссылки в иностранной литературе будут именно на нее.

В зарубежных публикациях, посвященных происхождению и развитию музыки и музыкальных инструментов, мезинский комплекс в основном лишь упоминается в контексте других находок, свидетельствующих о музыкальном творчестве в палеолите [Dams, 1985; Lawergren, 1985; Dauvois, 1994; D’Errico et al., 2003; Fitch, 2006; Oerter, 2007; и др.]. Подробный анализ предметов из мезинской коллекции дает Я. Морли [Morley, 2003]. Он подтверждает интерпретацию орнаментированных костей мамонта как древнейших ударных музыкальных инструментов. Излагая точку зрения С.Н. Бибикова, автор отмечает, что некоторые археологи и музыковеды весьма скептически относятся к подобным выводам, несмотря на приведенные данные экспертизы о наличии на костях следов износа от ударов, а также от контакта с человеческой рукой [Ibid., p. 67–68]. Подобный износ не обязательно объясняется использованием предметов в качестве музыкальных инструментов, т.к. повседневная деятельность перво- бытного человека зачастую была связана с ударными действиями [Lawson et al., 1988; Scothern, 1992]. Однако то обстоятельство, что кости мамонта были обнаружены в определенном контексте, вместе с молотком, колотушками и «шумящим» браслетом, говорит все-таки в пользу именно такой интерпретации. По мнению Я. Морли, антропогенное происхождение следов износа на этих костях не вызывает никаких сомнений [Morley, 2003, p. 67–68]. Внимание мезинскому комплексу уделено в работах украинских археологов [Археология…, 1987]. Описывая флейту из слоя IV палеолитической стоянки Молодово V, авторы упоминают ударные музыкальные инструменты из Мезина. Стоит отметить, что и сегодня отдельные украинские археологи относятся достаточно скептически, а порой и негативно к интерпретации крашеных костей мамонта как музыкальных инструментов (см., напр.: [Яковлєва, 2013, с. 62]). В отечественной археологии о мезинской коллекции упоминается в обобщающих работах по палеолитическому искусству и символическому, знаковому поведению [Происхождение…, 2004; Культура…, 2009; и др.]. Резюмируя все сказанное выше, важно отметить, что «сомнения» и «отрицания» не подтверждены фактическим материалом, нет противопоставления результатам исследований группы С.Н. Бибикова, нет предмета для дискуссии.

Контекст находок

Палеолитическая стоянка Мезин расположена на высокой террасе правого берега Десны в одноименном селе Черниговской обл. (Украина). Памятник открыл в 1908 г. Ф. Вовк, он же проводил первые исследования в 1909, 1912–1914, 1916 гг. В работах принимали участие С.И. Руденко, П.П. Ефименко, Л. Чика-ленко и др. В 1930, 1932 гг. исследования продолжил М.Я. Рудинский. Ключевое значение имели обширные раскопки под руководством И.Г. Шовкопляса в 1954– 1957, 1959–1961 гг., вскрытая площадь стоянки составила 1200 м2. Памятник был датирован ок. 20 тыс. л.н. [Шовкопляс, 1965; Бибиков, 1981].

На Мезинской стоянке найдены многочисленный каменный инвентарь, ко стяные изделия, предметы искусства, фаунистические остатки. Коллекция каменных артефактов насчитывает более 113 тыс. предметов, изготовленных из местного кремня. Технику первичного раскалывания характеризуют призматические нуклеусы небольших размеров (до 60–80 мм) и сколотые с них пластины, являвшиеся основным типом заготовки. В орудийном наборе (ок. 4 %) преобладают резцы (ок. 60 %), боковые, угловые и срединные. Около 15 % составляют скребки (концевые, двойные и др.). Дополняют основные категории орудий тронкированные пластины, асимметричные ост- рия, проколки. Достаточно разнообразен и представителен микроинвентарь. В жилище 1, где и обнаружены орнаментированные кости, кремневые изделия практически отсутствовали. Индустрия Мезинской стоянки вполне соответствует эпиграветту, вместе с тем она отличается от других одновременных технокомплексов региона. В последнее время сходная индустрия обнаружена на стоянке Бармаки вблизи г. Ровно (Западная Украина) [Пясецкий, 1997; Nuzhnyi, 2008]. Здесь также найден фрагмент браслета с аналогичным мезинскому орнаментом.

Таблица 1. Данные абсолютного датирования материалов Мезинской стоянки

|

Лабораторный код |

Дата, л.н. |

Материал |

Публикация |

|

Ки-1051 |

27 500 ± 800 |

Зуб мамонта |

[Радиоуглеродная хронология…, 1997, с. 56] |

|

Ки-1052 |

29 100 ± 700 |

Раковины моллюсков |

То же |

|

Ки-1053 |

29 700 ± 800 |

То же |

» |

|

ГИН4 |

21 600 ± 2 200 |

Зуб мамонта |

» |

|

ОхА-719 |

15 100 ± 200 |

То же |

» |

|

Ки-11084 |

15 600 |

Челюсть волка |

[Nuzhnyi, 2008, с. 98] |

|

GrA-22499 |

14 560 ± 90 |

То же |

То же |

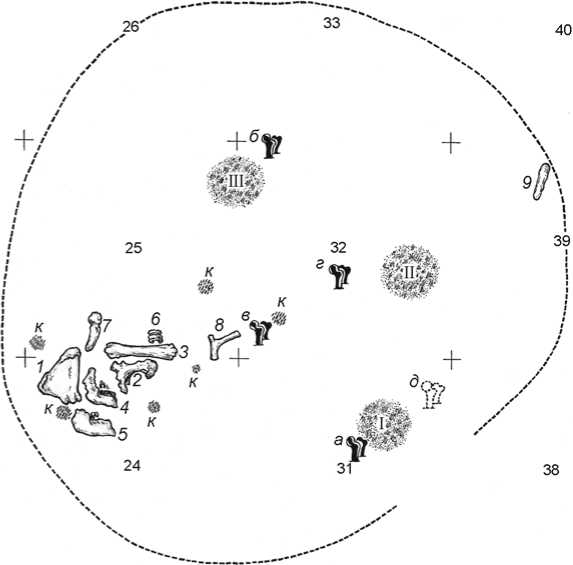

Рис. 1. План жилища 1 стоянки Мезин (по: [Бибиков, 1981, рис. 27]). I–III – кострища; 1–9 – находки; а–д – «пасынки» (дополнительные подпорки); к – охра; 24–26, 31–33, 38–40 – номера квадратов раскопа.

В последнее время для стоянки Мезин получена серия радиоуглеродных дат (табл. 1). Мы склонны датировать ее в пределах 15–14 тыс. л.н. В пользу этого говорят характер индустрии, сходство с материалами памятника Бармаки, для которого получена дата 14 300 ± 220 л.н. (Ки-11087) [Nuzhnyi, 2008, с. 98], а также палеонтологические и палинологические данные, свидетельствующие о достаточно холодном климате перигляциальной зоны.

Изучаемые нами предметы располагались компактной группой в юго-западной части жилища 1, в пределах квадратов раскопа 24, 25 (рис. 1). В ходе полевых работ орнамент на них не был отмечен, он обнаружился после очистки сухим способом при камеральной обработке. И.Г. Шовкопляс интерпретировал эти кости как древнейшее в Восточной Европе свидетельство «малярского искусства» и предположил, что предметы служили декором интерьера [1965].

Крупные кости мамонта с орнаментом сопровождались запасами охры (до 10 кг), морскими раковинами, украшениями, иглами. Обращается внимание на четыре скопления и отдельные куски (комки) красной и желтой минеральной охры на полу жилища в непосредственной вблизости от комплекса «расписных костей мамонта». Значение этой находки состоит и в функциональной связи запасов охры с данным комплексом, их микростратиграфическом и топографическом единстве [Бибиков, 1981]. Проведенный нами анализ кусочков охры не выявил следов их использования.

Материалы и их анализ

Задачей настоящего исследования были поиск и технологический анализ фиксируемых современной аппаратурой следов адаптации природного сырья (кости) к использованию в качестве ударных инструментов на примере артефактов «мезин-ского ансамбля». Несомненно, время и ряд реставрационных и консервационных мероприятий, осуществленных в Государственном Эрмитаже в 1979 г.*, крайне за-

*Орнаментированные кости мамонта со стоянки Мезин (лопатка, бедренная ко сть, часть таза, две нижние челюсти, пластины из бивня, составлявшие браслет) были профессионально отреставрированы в Государственном Эрмитаже (реставратор К.Ф. Никитина)

Таблица 2. Предметы Мезинского комплекса со следами использования в качестве фоноинструментов

рые новые сюжеты, касающиеся технологии изготовления и использования предметов мезинского комплекса. В данном исследовании не рассмотрены обломки бивней мамонта в силу отсутствия следов, характеризующих их принадлежность к фоноинструментам. В коллекции, представленной для анализа, выделено восемь предметов, на поверхности которых нами зафиксированы следы использования в качестве фоноинструментов (табл. 2). Удалось также уточнить особенности технологии обработки и извлечение звука.

Лопатка мамонта. Роспись темно-красного цвета зафиксирована на медиальной стороне лопатки, за исключением краниально-дорсальной части и зубча- той поверхности с выраженным мускульным рельефом. К центру в области подлопаточной ямки рисунок постепенно исчезает. Построение орнамента линейно-зигзагообразное, параллельное. Полоски, предположительно нанесенные деревянной или костяной лопаточкой, имеют приблизительно одинаковую ширину – 80–90 мм, расстояние между ними такое же. Стыки полос зигзага тупоугольные, оформ-

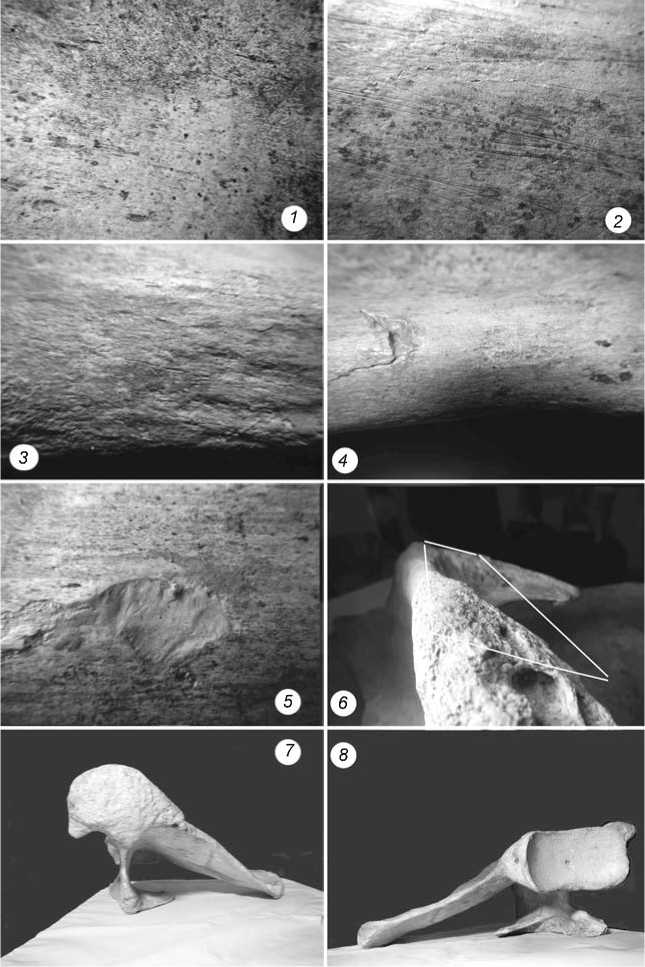

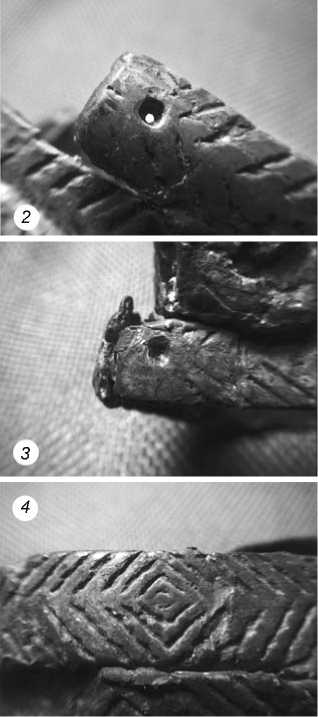

Рис. 2 . Деформации природной поверхности лопатки мамонта.

1 – зона перехода от изношенной поверхности к неповрежденной структуре кости; 2 – линейные следы на участке II; 3 – следы заглаженности и естественная поверхность кости в зоне IV; 4 – заглаженность на участке V; 5 – следы реставрации в зоне VI; 6 – образование опорной площадки на участке VIII; 7 – расположение артефакта «на грунте», при котором могла сформироваться плоскость опоры на участке VIII; 8 – расположение артефакта «на грунте», при котором образуется резонирующая полость.

лены аккуратно. По мнению С.Н. Бибикова, рисунок «выглядит композиционно уравновешенным, ритмичным, хорошо выделяется на светлом фоне» [1981, с. 54–55].

В ходе исследований, проведенных Г.Ф. Коробковой в 1976 г., было выделено восемь зон с деформацией природной поверхности кости (см.: [Бибиков, 2008, рис. 28, 29, 30]). Мы согласны с полученны- ми результатами по большинству пунктов. Следует уточнить, что наши исследования проводились преимущественно на основе анализа макропризнаков, поскольку большинство микроследов на поверхностях артефактов было уничтожено в процессе реставра-ционно-консервационных работ.

Участок I, занимающий почти всю подлопаточную ямку, сильно поврежден. В его периферийной части наблюдается хорошо видимый переход от заполированной, изношенной поверхности к неповрежденной пористой структуре кости (рис. 2, 1). Зона такого рода деформации исследуемой поверхности перекрывает зону окраски кости, орнамент на которую наносился в более раннее время. На участке II, расположенном чуть ниже места крепления зубчатого мускула, зафиксированы линейные следы, образовавшиеся предположительно от абразивного воздействия крупнозернистого песка (рис. 2, 2). Зона III, выделенная на краевом участке кости, характеризуется наличием однонаправленных линейных следов. В непосредственной близости от нее, в районе шейки лопатки зафиксирована за-глаженность (участок IV), которая могла возникнуть в результате контакта кости с мягким органическим материалом. Соседний участок сохраняет естественную поверхность (рис. 2, 3). Компактная зона сравнительно интенсивной заглаженности (участок V) располагается на шейке лопатки, частично охватывая краниальный край. Она перекрывает окрашенную поверхность. В ходе наших экспериментов было установле- но: если держать лопатку в руках шейкой вниз, то именно на этот участок приходится упор ладони, оставившей характерные следы на артефакте (рис. 2, 4). На каудальном углу ко сти со стороны нижнего края (зона VI) наблюдается стерто сть, отмеченная еще Г.Ф. Коробковой. Однако более детальный анализ этого участка не представляется возможным, т.к. поверхность покрыта толстым слоем реставрационно- го состава (рис. 2, 5). Та же ситуация и на краниальном углу. На гребне лопатки (с латеральной стороны), выступающем над поверхностью примерно на 130 мм (участок VIII), наблюдается уплощение губчатой массы, которое могло образоваться в результате опоры арте факта на грунт (рис. 2, 6), что соответствует перевернутому положению (рабочему) лопатки (рис. 2, 7, 8). При таком расположении артефакта между ко стной поверхностью и плоскостью опоры образуется объем, который, как показали наши эксперименты, мог использоваться в качестве резонатора.

В зависимости от дислокации ударной площадки получаемые звуки были низкого и высокого регистра. В ходе эксперимента по извлечению звука нами выявлены три вероятные позиции при использовании лопатки в качестве музыкального инструмента. Две из них – с опорой на грунт. При вертикальном положении точками опоры являются участки VII и VI, при горизонтальном – VIII, VII и VI. Третья позиция – без опоры на поверхность (в руках, на весу), на что указывают участки, отмеченные как зоны контакта кости с мягким органическим материалом. В ходе данного эксперимента выявлена также наиболее эффективная зона производства звука, с которой совпадает участок I.

Бедренная кость мамонта. Сохранность кости удовлетворительная, цвет серо-желтый, местами выступают темные пятна марганцевых соединений. На спинке диафиза отмечены повреждения в виде отслоения поверхностной трещины. На уплощенной латеральной стороне в дорсальной части сохранился орнамент, на медиальной и вентральной он не зафиксирован. Рисунок простой и весьма небрежный: отмечено 20 полосок длиной 60–70 мм и шириной до 10 мм. Краска, вероятней всего, наносилась пальцем руки, что подтверждается характерной конфигурацией мазка в начале и конце каждой полоски (рис. 3, 3).

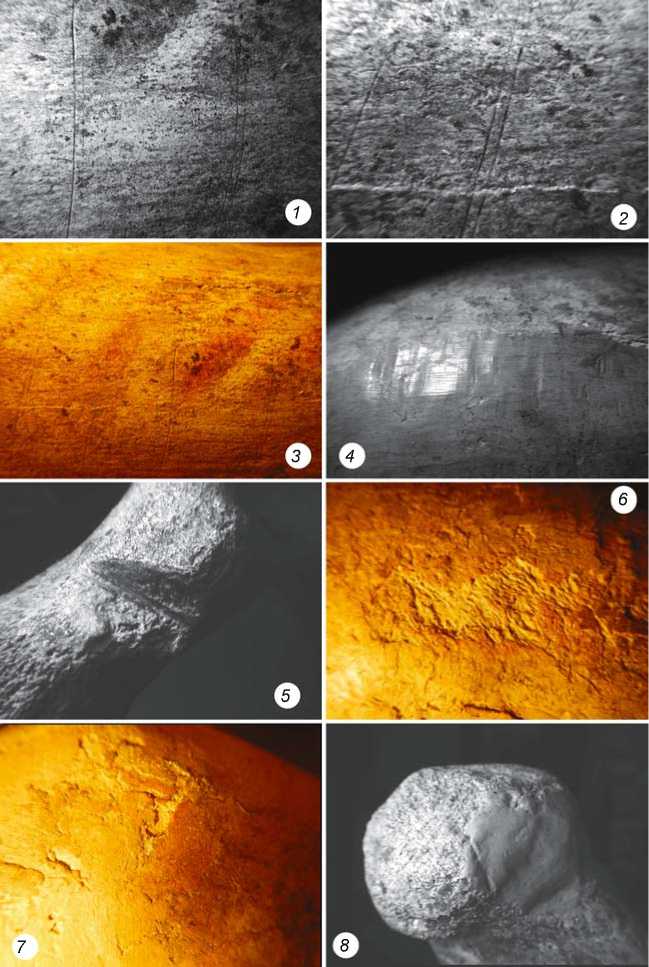

Рис. 3. Следы антропогенного происхождения на бедренной кости ( 1–3 ) и нижних челюстях № 1 ( 4, 5 ), 2 ( 6–8 ) мамонтов.

1 – линейные прорези на окрашенной поверхности кости; 2 – следы работы резца со специфическим рабочим краем; 3 – мазки краски; 4 – следы строгания в районе компакты; 5 – следы работы ножом в зоне шейки эпифиза; 6 – следы охры и повреждения кости при ее вероятной опоре на поверхность; 7 – следы охры на нижней части щечных дуг; 8 – сле-

компакты, заметны продольные

ды реставрации.

На окрашенной стороне ко сти нами выявлены 11 одинарных и 4 двойных прорезанных линий, длина которых варьирует от 40 до 75 мм (рис. 3, 1 ). Прорези сравнительно неглубоки и, вероятно, выполнены кремневым резцом со специфическим (двушипным) рабочим краем (рис. 3, 2 ). Рисунок охрой был нанесен на поверхность кости позже резьбы, о чем свидетельствует наличие местами краски в прорезях.

Необходимо отметить удаление верхнего эпифиза и создание в губчатом теле канала диаметром до 130 мм, сужающегося до 50 мм и переходящего в естественный костно-мозговой канал, глубина всего канала достигает 530 мм. По мнению С.Н. Бибикова, эта искусственная полость была сделана для усиления акустических свойств кости, ее звучания и тембра [1981, с. 77].

Эксперименты по использованию артефакта в качестве музыкального инструмента показали возможно сть получения разнообразных звуков, глухих и звонких, высоких и низких, качество которых определяется местом воздействия ударного инструмента по поверхности: более высокие в зоне выбранной компакты кости, понижение тона отмечается по мере удаления от данного участка.

Крупный фрагмент правой половины таза мамонта . Сохранность кости удовлетворительная, цвет светло-желтый. Роспись отчетливая в районе крестцового бугра, на внутренней крестцово-тазовой поверхности выделяется темное пятно, к которому примыкают три косонаправленные параллельные полоски длиной 100–110 мм, шириной от 11,3 до 12,8 мм. На внутренней стороне крыла подвздошной кости заметны 10–11 зигзагообразных (в три-четыре колена) полос, составляющих плотный узор, аналогичный орнаменту на лопатке.

Выявленные макропризнаки позволяют утверждать, что часть поверхности подвздошной кости обрабатывалась строгальным инструментом и резцом. Отмеченные С.Н. Бибиковым зоны локализации износа и деформации компакты в центре этой ко сти [2008, рис. 45, 1 , с. 83] нами не установлены, т.к. слой реставрационной массы делает невозможным в настоящее время ее микроскопическое исследование. В ходе экспериментов с артефактом как с ударным музыкальным инструментом были получены низкие приглушенные звуки.

Нижняя челюсть мамонта № 1. Она принадлежала относительно молодой особи. Сохранность удовлетворительная, цвет светло-желтый. В задней части правой половины челюсти от нижней зоны венечного отростка к суставу поверхность покрыта росписью. Прослеживаются 15 параллельных зигзагообразных полос темно-красного цвета, каждая из которых состоит из двух-четырех отрезков, расположенных под тупым углом друг к другу. Краска нанесена толстым слоем, границы окрашенной зоны отчетливые. Отмечается многократное перекрашивание/подкрашивание поверхности. Микроскопический анализ выявил здесь относительно неглубокие линейные царапины, повредившие окрашенную поверхность. От венечного отростка к щечной части челюсти рисунок бледнеет, на внешней стороне исчезает совсем. Именно здесь зафиксирована зона деформации компакты на площади 130×70 мм. Поверхность на данном участке «волнистая», что может быть следствием ее строгания ножом с относительно длинным рабочим краем с целью удаления выпуклостей (рис. 3, 4).

В зоне шейки эпифиза нами было отмечено небольшое искусственное углубление. Для удаления костного материала здесь использовался нож с острым рабочим краем. Действие инструмента носило однонаправленный характер с периодической выборкой излишнего материала из образующегося паза путем его выкалывания (рис. 3, 5 ). Левая часть челюсти с утраченными в настоящее время венечным и суставным отростками не несет следов механического воздействия человека.

В ходе экспериментов по использованию артефакта в качестве музыкального инструмента были получены однообразные по тону отно сительно низкие глухие звуки.

Нижняя челюсть мамонта № 2. Она принадлежала взрослой особи. Сохранность кости хорошая, цвет желто-серый. На челюсти отсутствуют подбородочный выступ, венечные и частично суставные отростки. Роспись темно-красной охрой хорошо видна под венечным отростком правой половины челюсти и несколько ниже, распространяясь на щечную часть по направлению к подбородочному выступу. Здесь орнамент заметен только на отдельных участках и не связывается в ясно различимую композицию. У суставного отростка он проявляется более четко. В области жевательной ямки хорошо видны пять параллельных горизонтальных полосок, от нижней идут еще пять-шесть плохо различимых линий. Выявленные нами и не описанные С.Н. Бибиковым пятна охры (примерно 25,3×10,0 мм) на нижней части щечных дуг предположительно являются следами опоры челюсти на крашеную поверхность (рис. 3, 6 , 7 ).

На ко сти видны следы искусственной деформации поверхности, предположительно возникшие в результате строгания. Определить их характер и функциональное назначение произведенных действий затруднительно, поскольку эти участки покрыты слоем реставрационно-консервационного состава (рис. 3, 8 ).

Результаты экспериментов по извлечению звуков из артефакта такие же, как в предыдущем случае.

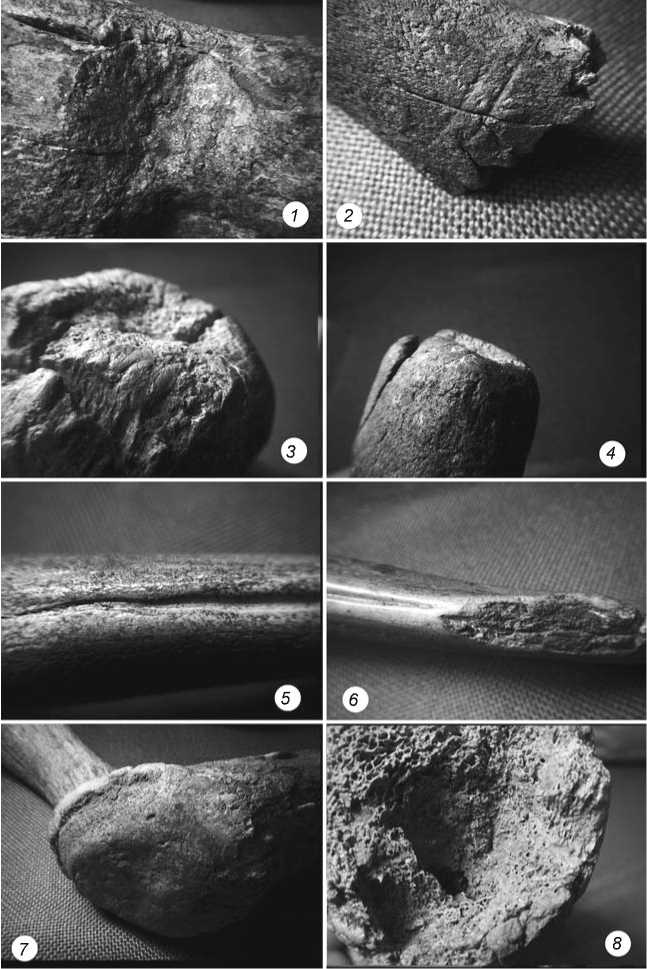

Молоток из рога северного оленя. Он найден в югозападном углу квадрата 24 вблизи орнаментированных ко стей. Молоток изготовлен из Г-образного отрезка рога, длинная часть которого служила рукоятью. Она слегка изогнутая и уплотненная. Рабочая часть, выступающая по обе стороны рукояти, расположена почти под прямым углом к ней (104° – внутренний, 124° – внешний). Хорошо выраженные следы сработанности, забитости ударной площадки зафиксированы только с одной стороны рабочего стержня.

На поверхности рукояти имеется охристое пятно размерами 39,17×12,46 мм. В зоне облома отмечены параллельные насечки длиной 22,7 и 24,4 мм; сохранность плохая, определить инструмент, которым они были нанесены, не представляется возможным (рис. 4, 2 ). Вполне вероятно, что эти насечки носили орнаментальный характер. В зоне сочленения рукояти и ударной части имеются довольно глубокие (2,23–3,22 мм) и широкие (10,22–13,22) каверны, выбранные резцом [Волков, 2013, с. 107–108] (рис. 4, 1 ).

На рабочей части молотка отмечается сглаженность краев ударной площадки и характерная смятость губчатой массы рога. Зона контакта орудия с относительно твердой структурой (костью, деревом) представляет собой уплощенную, слегка заполированную поверхность с линейными микроследами, что позволяет охарактеризовать изделие как ударный инструмент (рис. 4, 3, 4 ). Линейных следов, характеризующих использование молотка для дробления и растирания, нами не обнаружено. С полной уверенностью можно говорить о том, что для измельчения охры или другого красящего ве-

Рис. 4. Следы использования молотка ( 1–6 ) и колотушки ( 7, 8 ) из рога оленя.

1 – следы выборки материала в средней части изделия; 2 – параллельные насечки на поверхности рукояти; 3 – смятость губчатой структуры рога; 4 – уплощение рабочего участка; 5 , 6 – зоны заполировки в срединной ( 5 ) и концевой ( 6 ) части рукояти; 7 – деформация кости в «рабочей зоне»; 8 – следы выборки пористой части рога на тыльной стороне изделия.

щества он не применялся.

В ходе экспериментального исследования мы пришли к выводу, что предмет мог использоваться как молоток в двух вариантах: в первом случае от центра ударной поверхности до точки максимальной выпуклости рукояти 142 мм, во втором – 159 мм. Это предположение подтверждается наличием на рукояти двух зон контакта с руками человека, оставившими на поверхности кости характерные следы заполи-ровки (рис. 4, 5, 6 ).

Колотушка из рога гигантского оленя. На предмете обнаружены нарушения природного состояния поверхности кости. В частности, отмечены вероятные следы аккомодации рукояти. Характерная заглажен-ность и деформация в «рабочей зоне» свидетельствуют о контакте этого ударного инструмента с относительно мягким материалом (рис. 4, 7 ). На тыльной стороне изделия, использовавшейся в качестве молотка, имеются следы выборки пористой части рога

(рис. 4, 8 ). Удаление губчатого вещества производилось с применением острого режущего орудия.

Браслет «шумящий» . Он был найден у южной границы квадрата 25 возле орнаментированной бедренной кости мамонта. Браслет состоит из пяти изолированных пластин, изготовленных из бивня мамонта (рис. 5, 1 ). Цвет кости светло-желтый. Технология изготовления пластин не ясна в силу плохой сохранности поверхности. Внутренняя ось овала составляет 43,25 мм, внешняя – 86,18 мм.

Рис. 5. «Шумящий» браслет.

1 – общий вид; 2 – отверстие в пластине; 3 – следы незавершенной работы при сверлении отверстия; 4 – прорезанный орнамент.

На концах пластин имеются просверленные отверстия, куда продевалась соединительная нить. Отчетливо различимы три из них. Они расположены примерно в 3 мм от края пластины. В процессе трасологического исследования было установлено, что отверстие проработано проверткой [Волков, 1999, с. 23], оборот рабочего хода которой составлял менее 180°. Канал сверления конический (диаметр на входе 1,68 мм, на выходе – 0,5 мм), стенки не сглажены. На завершающем этапе работы с отверстием была проведена развальцовка его края с помощью режущего инструмента (рис. 5, 2 ). На одном участке браслета имеется углубление неровных очертаний (рис. 5, 3 ). Сверление выполнялось той же проверткой, но не завершено.

Каждая пластина с лицевой стороны украшена «елочным» орнаментом, выполненным довольно глубоко прорезанными линиями. Перед обработкой бивень, очевидно, распаривали, что позволяло наносить узор острым предметом типа резца. В центре каждого участка орнамента меандровая спираль или ромбическая фигура. Вправо и влево от нее вырезаны противолежащие шевроны. Нанесение орнамента начиналось с прорезания четырех концентрических ромбов (рис. 5, 4 ). Их углы составляют приблизительно 90– 93°. Размеры сторон равны (последовательно, начиная с внешнего) 7,13; 6,20; 5,06; 2,37 мм. Рядом исследователей были предложены варианты интерпретации орнамента [Бадер, 1972; Фролов, 1975; Ларичев, 2000; и др.].

Диаметр браслета мог увеличиваться в момент его надевания на запястье за счет пружинистой разводки концов пластин на 20–30 мм, достигая 80–90 мм. Такой размер соответствовал небольшой кисти человека грацильного сложения. Экспериментальное исследование артефакта в качестве музыкального инструмента невозможно в силу его плохой сохранности и фраг-ментированности, но хорошо известны аналогичные изделия, используемые как кастаньеты в традиционной культуре.

Интересен тот факт, что средний вес предметов «мобильной группы» мезинского комплекса в пределах 1–2 кг (молоток, колотушка), а «стационарной» – 10–13 кг (лопатка, бедренная кость, челюсти, фрагмент таза). Можно предположить существование определенных требований к мобильным и стационарным элементам «оркестра».

Заключение

При детальном исследовании предметов мезинского комплекса на пяти экземплярах (лопатка, бедренная кость, фрагмент таза, две нижние челюсти мамонтов) нами обнаружены локальные участки с явными нарушениями естественного состояния поверхности. Они опознаются по различным признакам и выражены в разной степени. Эти следы могут быть разделены на три основные группы. К первой относятся нарушения целостности поверхностного слоя кости, компакты. В подобных случаях фиксируются уплотненность костного вещества, сглаженность естественного рельефа, как бы «сработанность» верхнего слоя компакты, ее утончение. Такие «рабочие» участки на костях заметно отличаются от окружающих их неповрежденных естественных пло ско стей. Ко второй группе отнесена заполировка поверхности, порой до зеркального блеска. Отмечена высокая степень залощенности отдельных участков. Третью группу составляют механические повреждения, появившиеся в результате использования предметов, например, истертость граней, нарушение природного состояния губчатого вещества, отслоение компакты от внутренней губчатой структуры кости и т.д. В большинстве случаев зоны деформации поверхностных слоев компакты, появившиеся в результате регулярных ударных воздействий на поверхность кости, связаны с орнаментированными плоскостями.

Проведенные нами эксперименты по извлечению звуков из рассмотренных предметов с помощью пальцев дали хорошие результаты: получены разнообразные по высоте, тону и приглушенности ясные звуки, различимые и в музыкальной записи экспериментального оркестра.

Таким образом, с большой долей уверенности можно утверждать, что перед нами комплекс предметов музыкального назначения. Представлены как стационарные (лопатка, бедренная кость, фрагмент таза, две челюсти мамонта), так и мобильные (молоток, колотушка, «шумящий» браслет) инструменты. Многочисленные ракушки, сопровождавшие мезин-ский ансамбль, могли служить подвесными украшениями, которые также создавали определенный звуковой фон. Трасологический анализ раковин морских моллюсков, собранных в пределах квадрата 25, показал, что искусственно перфорированных среди них не более трети.

Результаты проведенного нами исследования в большей степени свидетельствуют об использовании предметов мезинского комплекса в качестве фоноинструментов. Пользуясь современной классификацией музыкальных инструментов ударного типа, эти предметы можно отнести к подгруппе ненастраиваемых – ударных, самозвучащих, резонаторных (бедренная кость, челюсти) и безрезонаторных (лопатка, колотушка, браслет). Появление в Евразии в эпоху палеолита ударно-ритмичных музыкальных инструментов на сегодня доказано [Morley, 2003]. В общем контексте мезинские фоноинструменты дополняют сложную картину становления и развития музыкальной культуры и коммуникативных способностей палеолитического человека.

Авторы благодарят коллектив Археологического музея Института археологии Национальной академии наук Украины, любезно предоставивших коллекцию для исследования.