Формализация неявных знаний на основе образовательных компетенций и фоновых знаний

Автор: Балакшин П.В., Машина Е.А.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 4 (46) т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена обсуждению процесса создания единообразных подходов к описанию различных составляющих корпоративных знаний в условиях многодисциплинарной информационной среды предприятия. Предложен способ описания корпоративных знаний, основанный на образовательно-компетентностном подходе с использованием раздельной оценки образовательных компетенций и фоновых знаний работников. Приводится пример использования предложенного подхода к решению задач управления персоналом компании. В качестве методологической базы применяется разделение компетенций работников компании согласно источникам их возникновения. Работа выполнена на основе онтологического подхода и методов исследования текстов, созданных на естественных языках. Показано, что компетенции работника могут быть единообразно определены на основе частотного анализа текстов документов, в той или иной степени имеющих отношение к работнику. Новизна работы заключается в создании единообразного подхода к описанию корпоративных знаний работников предприятия, в основе которого лежит разделение компетенций работников на полученные в процессе образования, соавторской активности, производственного опыта, а также контекстных фоновых знаний. Показана возможность создания программных решений для описания компетенций работников компании, являющихся составной частью корпоративных знаний. Составные части предложенной в статье методики прошли этап испытаний и применяются для автоматизации работ служб предприятий, связанных с управлением деятельностью персонала.

Знание, формализация, неявное знание, личностное знание, образовательно-компетентностные знания, фоновые знания

Короткий адрес: https://sciup.org/170197195

IDR: 170197195 | УДК: 004.82: | DOI: 10.18287/2223-9537-2022-12-4-481-494

Текст научной статьи Формализация неявных знаний на основе образовательных компетенций и фоновых знаний

Современные компании стремятся использовать как можно большие объёмы доступной информации для выработки адекватных технических и управленческих решений, связанных с внесением изменений в выпускаемый продукт и процессы его изготовления. При этом умение эффективно изменять конечный продукт и вносить инновации в производственные процессы в связи с изменяющимися трендами в развитии технологий и рынков становится важнейшим преимуществом предприятия [1]. Эффективным методом решения подобных задач сегодня стали системы управления корпоративными знаниями (СУКЗ), которые предполагают интегрированный подход к поиску, систематизации, оценке и распространению информационных активов предприятия [2]. Методологическую основу разработки СУКЗ заложили три направления исследований, которые получили условные названия американской, европейской и японской школ изучения процессов управления знаниями [3].

Американская школа сосредоточила своё внимание на вопросах управления современным предприятием через непосредственное влияние знаний на его бизнес [4]. Процессы управления знаниями определены как часть процесса организационного управления предприятием, основанная на специальных методах описания управленческой информации с целью улучшения производственных и организационных характеристик компании путём обеспечения формальной обоснованности принимаемых управленческих решений [5].

Европейской школой процессов управления корпоративными знаниями были созданы свои основные решения в области измерения интеллектуального капитала компаний [6]. При этом был выполнен большой объём работ по определению стоимости разнообразных нематериальных активов предприятия, таких как бренд, суммарная компетентность работников, репутация. Европейской школе принадлежит авторство создания общей структуры и большинства использующихся сегодня методов оценок интеллектуального капитала компании и стоимости корпоративных знаний.

Японской школой осуществлены исследования процессов выявления и формализации знаний, разработана спиральная модель преобразования информации SECI 1 [7]. Эта модель позволила описать процесс выявления знаний как результат многоэтапного взаимодействия неявного и явного знания, при котором на последовательных стадиях Socialization-Externalization- Combination- Internalization происходит окончательный процесс формализации знания.

Ключевым процессом подобной СУКЗ является создание и фиксация в руководящих документах организации вновь выявляемых знаний, представляющий собой преобразование неявного знания в явное. При этом предполагается, что явное знание может быть выражено в формальном виде и сохранено на различных носителях (в документах, инструкциях, специально организованных разделах памяти и пр.) отдельно от обладателя. Неявное знание не является формализованным и может существовать только вместе с обладателем [8, 9].

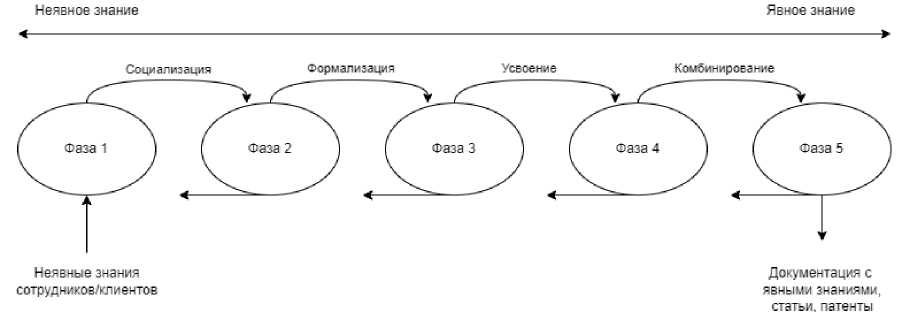

Так как неявное знание сложно передать от одного индивидуума к другому, для его выявления, формализации, воспроизведения и последующего развития требуются специализированные технологии. Одной из моделей этого процесса является универсальная спиральная модель SECI (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Универсальная SECI -модель процесса преобразования неявных знаний в явные, лежащая в основе создания корпоративного знания

На первой фазе реализации SECI -модели происходит распространение неявных знаний в корпоративную среду их обсуждения. Во второй фазе реализуется процесс коллективного

-

1 Модель измерений знаний SECI от англ. Socialization- Externalization- Combination- Internalization (Социализация-Экстернализация- Комбинация- Интернализация)

преобразования социализированного неявного знания стихийно или сознательно организованной командой в виде новой концепции в явное знание. На следующей фазе преобразований созданная концепция нового знания проходит стадию проверки, в ходе которой компания определяет, имеет ли созданная в предыдущей фазе процесса концепция право на существование. В четвёртой фазе процесса утвержденная концепция преобразуется в так называемый архетип, который может принять или форму организационного элемента, если речь идёт о нематериальном характере улучшения, или форму материального прототипа, если идёт речь о создании материального объекта. Последняя фаза создания явного знания представляет собой распространение созданного прототипа по подразделениям компании или за её организационными пределами. Этой процедурой осуществляется переход вновь выявленного знания на новый уровень и обмен знаниями с внешней средой.

В связи с тем, что все этапы выполнения действий согласно SECI -модели характеризуются выпуском сопровождающих текстовых документов строго определённых структур с использованием единого расширяемого тезауруса, по окончании всех этапов создаётся итоговый документ, описывающий вновь выявленное корпоративное знание. С этого момента выявленное знание добавляется в единую структуру корпоративных знаний, оформляемых в руководящие указания, производственные методики, корпоративные стандарты, бизнес-правила, технологии, чертежи, схемы, информационные массивы и прочие документальные материалы, а также в знания персонала, полученные им в период производственной деятельности.

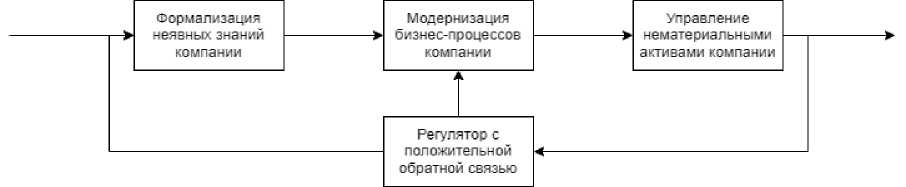

В результате появилась возможность представить взаимодействие процессов управления корпоративными знаниями в качестве единой блок-схемы управляемого процесса с обратной связью (см. рисунок 2), реализованной в виде учёта изменения стоимостных оценок нематериальных активов [10], что является алгоритмическим описанием самообучающегося предприятия [11].

Рисунок 2 – Представление системы управления корпоративными знаниями в виде системы с положительной обратной связью

-

1 Многодисциплинарность корпоративных знаний

Представленная модель преобразования неявного знания в явное позволяет произвести необходимую формализацию существенной части неформализованного знания, являющегося предметом исследования. Однако на пути создания централизованной корпоративной системы формализации неявного знания для его использования в подразделениях компании стоит проблема обеспечения единообразия представления корпоративных знаний с целью совместного использования разнородных знаний, генерируемых структурами компании.

С точки зрения управления знаниями современное предприятие представляет собой сложную интегрированную информационную среду (ИС), содержащую и обрабатывающую совокупность распределённых массивов данных о продукции и сервисах компании, техникотехнологической и организационной среде, процессах и ресурсах предприятия, необходимых для обеспечения его деятельности. Основной чертой интегрированной ИС любой компании является многодисциплинарность. Когнитивную структуру ИС компании можно представить состоящей из трёх основных частей, генерирующих и использующих различные по своей природе знания (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Когнитивная структура частей интегрированной ИС современной компании

|

Параметр |

Технологическая часть ИС |

Часть ИС, поддерживающая работу с персоналом и клиентами компании |

Административноэкономическая часть ИС |

|

Ключевая смыслообразующая целевая функция |

Управление технологическими процессами создания продукта и услуги |

Управление взаимоотношениями с персоналом и клиентами |

Экономика и менеджмент предприятия |

|

Объект управления |

Информация |

Человек |

Предприятие |

|

Интегральная характеристика ключевых компетенций |

Естественные науки и науки об информации |

Гуманитарные науки, педагогика, психология, социология |

Экономика и управление |

|

Центричность задач |

Обработка информации |

Взаимодействие людей |

Создание добавленной стоимости |

|

Основной вид обрабатываемых знаний |

Явные знания |

Неявные знания |

Знания – как интеллектуальный капитал |

Технологическая часть ИС имеет своей целью обработку данных, направленную на поддержку технологических процессов бизнеса. Эта часть ИС предприятия оперирует в основном явными знаниями, представленными в нормативной технико-технологической документации в виде зафиксированных инструкций, позволяющих достоверно объяснять не только весь прошлый опыт, но и предсказывать будущие результаты технологических процессов. К этой части также относятся решения, предназначенные для ведения инновационных исследований и осуществляющие перевод неявных знаний в область явных знаний. В научнотехнологической части корпоративной ИС влияние неявного знания ограничивается специализированными исследовательскими проектами, выполняемыми способами, близкими к SECI -модели [7] и парадигмальным знанием [12], к которому могут быть отнесены особенности проведения работ, характеризующие научное сообщество или школу.

Часть ИС, поддерживающая работу с персоналом и клиентами компании, отвечает за взаимодействие отдельных субъектов организации и базируется на достижениях педагогики, социологии, психологии, нормативно-правовой информации, должностном распределении и прочей документации, регулирующей управление персоналом внутри компании. Эта часть ИС оперирует наибольшим количеством неявных личностно-поведенческих знаний. Поэтому сфера управления корпоративными человеческими ресурсами и отношениями с клиентами является одной из наиболее заинтересованных сторон в проведении исследований по формализации неявных личностно-поведенческих знаний [13].

Административно-экономическая часть ИС оперирует знаниями в виде разного рода ресурсов, в число которых входит и интеллектуальный капитал компании. При этом в качестве источников знаний используются разнообразные системы финансового анализа и нормативные документы, регламентирующие построение внутрикорпоративных бизнес-процессов. Исключительная важность административно-экономической части ИС в системе управления корпоративными знаниями состоит в том, что знания, входящие в её состав, являются для предприятия единственной обратной связью, объективно описывающей интегральные результаты его деятельности. Для большинства компаний результат их деятельности зависит от поведенческой конъюнктуры рынка. Её определяющим фактором является поведение потребителя товаров или услуг, которое в значительной части определяется также личностноповеденческим неявным знанием [14].

На сегодняшний день предприятия, использующие информационные решения для управления своим бизнесом, применяют описание корпоративных знаний в терминах интеллектуальных корпоративных ресурсов. Такое описание присутствует в виде макроэкономических категорий, использующихся компаниями для стоимостного определения влияния корпоративных знаний на результаты деятельности предприятия. Наиболее полно интеллектуальные ресурсы количественно определяются в ERP -системе 2 компании в виде её нематериальных активов [15]. При этом анализ нематериальных активов позволяет хорошо описать влияние приращения корпоративных знаний (интеллектуального капитала) на экономические показатели компании.

Стоимостное определение знаний в виде нематериальных активов предприятия не даёт возможности определения конкретных причин и точек возникновения приращения новых знаний в ИС предприятия. Поэтому требуется детальное рассмотрение, связывающее элементы знаний с конкретными бизнес-процессами компании. Такими элементами могут являться объекты знаний, описывающие процессы возникновения новых корпоративных знаний и выделенные из информационных массивов предприятия [16]. В связи с этим представляется важным создание универсального способа описания корпоративных знаний, опирающихся на сравнимые нефинансовые показатели.

-

2 Универсальное описание знанийна основе образовательно-компетентностного подхода

Совокупность знаний, используемых предприятием в своей деятельности КК, может быть разделена на две составляющие:

КК = KD + К, (1)

где – общий объём корпоративных знаний, являющихся объектом управления СУКЗ;

-

– общий объём явных корпоративных знаний, являющихся собственностью предприятия, формализованных в корпоративной документации и применяемых в технологических и бизнес-процессах предприятия;

-

– общий объём знаний, которым обладают сотрудники предприятия, использующие их в своей работе.

Объём знаний работников, наиболее часто использующихся при создании корпоративных инноваций, не является собственностью компании, а лишь временно привлекается предприятием на срок найма работника. Существенная часть этих знаний носит неявный (не задокументированный) характер. Поэтому любая компания заинтересована в детальном описании знаний, которыми обладают её работники.

Продолжительный период времени для целей единообразного описания знаний, навыков и компетенций нанимаемых работников использовалось разделение их на профессиональные квалификационные группы, объединённые по сферам деятельности и учитывающие уровень квалификации каждого работника. Этот подход хорошо применим для работников массовых профессий, выполняющих типовые действия, не зависящие от конкретных условий их проведения. С ростом темпа разработки и внедрения инноваций такой усреднённый подход стал приводить к тому, что затраты на дообучение работника на рабочем месте стали высокими, и потребовалась разработка методов количественной оценки знаний работника в конкретных областях деятельности [17]. При этом, с точки зрения предприятия подобным образом происходит уточнение конкретных знаний работника [16].

Одна из первых успешных попыток конкретизации объёма знаний сотрудника в целях его последующего применения в СУКЗ представлена в [13], где знание работника описано

-

2 ERP (от англ. enterprise resource planning, планирование ресурсов предприятия).

как постоянно пополняющаяся комбинация личного образовательного опыта, индивидуальных ценностей и окружающей контекстной информации.

С учётом конкретизации понятия личностного знания [18, 19] весь объём неявных знаний работников компании можно разделить на две части:

-

■ образовательно-компетентностные знания, предварительно полученные работниками в

-

п редыдущие периоды путём обучения и выполнения ими своих производственных обязанностей [14];

-

■ фоновые знания, представляющие собой сведения о субъективных особенностях реального мира, известные всем членам коллектива компании и являющееся фактической основой языкового общения [20]:

= ЕЕ + КВ , (2)

где KE - личностный образовательно-производственный опыт;

KB - личностный опыт, основанный на индивидуальных ценностях и окружающей контекстной информации (называемый фоновыми знаниями).

Следующим шагом в развитии образовательно-компетентностного подхода к описанию корпоративных знаний стало предложение учитывать суммарные корпоративные знания, носителями которых являются работники компании, как суперпозицию их компетенций во всех областях знания. Совокупный набор базовых компетенций К работников инновационной компании, участвующих в создании продукта, может быть представлен в виде:

К = п ^ г к^, (3)

где N - количество работников компании (акторов);

М - общее количество компетенций, принимаемых в рассмотрение;

Kij - количественное описание j -ой компетенции i -ого актора.

При этом следует учитывать, что работники компании в процессе выполнения работ не только производят новые знания, но и повышают свои компетенции [21].

Учитывая коммуникативные возможности сотрудника во время производственной деятельности, суммарные знания работника К предлагается рассматривать как совокупность четырёх составляющих: образовательных знаний по сертифицирующим документам Ко; знаний, полученных в ходе выполнения исследовательских работ, К; «социальных» знаний, представляющих собой научно-исследовательские знания «соавторского окружения» конкретного исследователя, К2 и фоновых знаний Кв:

= К о + К + К2+Кв. (4)

Основными предпосылками, позволяющими осуществить дальнейшее описание разнородных знаний сотрудника, являются следующие положения [22]:

-

■ знание носит вербальный характер;

-

■ вновь выявляемое знание является развитием ранее накопленных знаний и может быть добавлено к ранее накопленным знаниям путём их расширения;

-

■ специализированные элементы корпоративных знаний находят своё отражение в текстах внутрикорпоративных документов или массивах отраслевых и других общедоступных данных, используемых работниками предприятия.

Это позволяет свести действия по созданию единой системы описания корпоративных знаний к выбору набора речевых концептов, с помощью которых единообразно возможно описать многодисциплинарные массивы корпоративных знаний, а для их поиска и систематизации использовать в качестве инструмента анализа методы, основанные на обработке текстов на естественном языке.

Образовательные компетенции работника компании Ко возможно получить, проведя последовательный анализ концептов всех пройденных им учебных программ [17], а для определения составляющих К, К2 и Кв требуется разработка соответствующих способов. В отли- чие от образовательных процедур производственная деятельность работника, происходящая в среде производства инноваций, трудно поддаётся формализации и должна оцениваться по результату его работы.

-

3 Определение составляющих знаний работника

Задача описания процесса увеличения объёма знаний, получаемого конкретным работником в период своей производственной деятельности, может быть сведена к последовательной модификации образовательной онтологии знаний работника [23] путём выполнения следующих действий:

-

■ выделение новых понятий, которыми оперирует работник и его окружение, во входящих и исходящих производственных документах;

-

■ расширение выявленными понятиями первоначальной онтологии знаний работника.

При этом задачу модификации онтологии знаний работника можно обеспечить путём последовательного выполнения следующих процедур:

-

■ выделение терминов, имеющих признаки вновь выявленных концептов для данного работника по всему рассматриваемому корпусу текстов путём проведения частотного анализа рабочих текстов автора [24];

-

■ нахождение концептов, семантически связанных с вновь выявленным термином с использованием сравнительного анализа контекстного косинусного расстояния [25];

-

■ построение отношений и правил, связывающих вновь выявленные концепты, основанное на методах извлечения семантических отношений [26];

-

■ непосредственное расширение онтологии знаний работника [27].

При определении Ко,Кг,К2 разница будет лишь в типах документов, подлежащих анализу методами обработки текстов на естественном языке и характеризующих личностные компетенции (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Сравнительная оценка отдельных составляющих знаний работника

|

Параметр |

Знания, связанные с образованием |

Знания, связанные с опытом работы |

Знания, связанные с соавторством |

Фоновые знания |

|

Обозначение в выражении (4) |

Ко |

к. |

к2 |

Кв |

|

Способ определения |

Исследования, основанные на частотном анализе текстов |

|||

|

Тексты, подлежащие анализу |

Образовательные программы и учебные планы курсов, ранее усвоенных работником |

Входящая и исходящая производственная документация, касающаяся работника |

Тексты работ соавторов работника по его научным статьям |

Тексты, полученные в результате процедур извлечения фоновых знаний |

При определении анализу подлежат корпуса текстов, описывающих образовательный уровень сотрудника, включающие тексты пройденных им образовательных программ. При определении компоненты Kг семантическому анализу должны подвергаться тексты научных работ, выпущенных работником, и тексты его ключевых рабочих документов. При определении компоненты К2 анализу подлежат тексты научных работ, написанных соавторами исследуемого работника.

При создании методик выявления неявных фоновых знаний работников предлагается основываться на том, что любое человеческое знание носит вербальный характер или может быть с той или иной точностью таким образом выражено [22]. Авторами настоящей работы предложено строить механизмы изучения и формализации неявных фоновых знаний по ана- логии с исследованиями фоновых знаний, используемыми в лингвистической теории перевода [23]. Согласно названной методологии неявные фоновые знания можно подразделить на четыре категории:

-

■ личностные культурные знания, которые тесно связаны с религиозно-культурными ценностями, окружающими конкретного человека;

-

■ личностные знания, относящиеся к наивной картине мира (так называемые обыденные знания);

-

■ личные вербальные компетенции, выражающиеся в умении ясно описывать происходящее;

-

■ знания о правилах межличностного взаимодействия в ситуации выполнения той или иной деятельности.

Воспользовавшись стандартными подходами лингвистических исследований фоновых знаний при переводе, можно определить наиболее перспективные направления выявлений указанных категорий неявных фоновых знаний, среди которых можно выделить:

-

■ семантический анализ тезауруса обыденных устных текстов испытуемого, предполагающий, что в основе каждодневного использования языка в живом общении лежит преимущественно интуиция, а не явно формализованные правила;

-

■ анализ контекстных особенностей аргументации испытуемого, приводящего доводы, факты и доказательства с целью объяснения и упрочнения собственной позиции или поддержки другой стороны;

-

■ анализ особенностей испытуемого при проведении экспертиз в сферах, где его рациональное и формализуемое знание не велико.

Операционными методами, применяемыми в подобных исследованиях неявных фоновых знаний работников или кандидатов на вакансию, могут быть различные виды типового анализа специализированного устного и письменного опросов испытуемого по заданному набору тем, материалы которых могут рассматриваться как подвергаемые анализу коллекции текстов. В качестве референтных наборов тестовых требований к набору фоновых знаний можно отнести текстовые материалы, полученные с использованием корпусов текстов «нормализованных образовательных групп» и собранные с применением технологий CoP (от англ. community of practice, сообщество практики).

Систематизация концептов, лежащих в основе зафиксированного в корпоративных документах явного знания, происходит, как правило, исходя из объектно-отраслевого подхода, выражающего особенности основной сферы деятельности предприятия. Поэтому описание знаний, построенное на их основе, будет не совпадать со структурами знаний работников, построенными на основе исходных образовательных концептов. В связи с этим для совместного использования множества явных корпоративных знаний KD и компетенций работников К согласно (1) в составе единой СУКЗ необходимо привести их к единому сопоставимому виду. Для этого должны быть проведены процедуры выявления соответствий между онтологией, построенной в концептах объектно-отраслевой онтологии, и компетентностной онтологией работников, базирующейся на образовательных онтологиях.

-

4 Использование образовательного-компетентностного подхода

для решения задач управления человеческими ресурсами в инновационных проектах

Выражение (4) описывает личностные знания типового квалифицированного работника массовых технических и естественно-научных специализаций, получившего образование по унифицированной университетской программе, обладающего конкретным опытом работ, нанимаемого на типовую работу, при выполнении которой составляющая личностных знаний Ко носит определяющий характер.

Сегодня темп создания инноваций в некоторых областях знания очень высок. Это приводит кому, что приращения личностных знаний работника, полученные в процессе его научной деятельности К, становятся определяющими. Часто они оказываются полученными в развивающейся области знаний, которая ещё не обладает установившейся структурой понятий. Это существенно усложняет формализацию личностных знаний работника и приводит к необходимости создания специализированных процедур выявления и оценки конкретных знаний в инновационной области.

Решение подобной задачи требуется, в частности, тогда, когда необходимо оценить возможность быстрой интеграции квалифицированного специалиста в рабочую группу схожего направления или выбрать наиболее подходящего работника [17].

Подобная задача сравнения имеющихся у работника знаний с требованиями его будущего рабочего места может быть решена на основе определения степени семантического соответствия текстов работника и формальных требований, определяемых будущим направлением его работы. Степень семантической близости текстов определяется на основании сравнения векторных представлений текстов, сгенерированных нейросетевой моделью языка, обученной на большом корпусе текстов научных публикаций работника, претендующего на вакансию, и коллекции текстов научных материалов, обработку которых он будет проводить на его будущем рабочем месте.

В качестве языковой модели при построении методики сравнения была использована предварительно обученная языковая модель GloVe (от англ. Global Vectors, глобальные векторы, далее IV) [25], которая позволяет производить обучение на малом количестве исходных данных. Поскольку для таких языковых моделей требуются лишь неразмеченные данные, в модели GloVe эффективность использования статистики совпадений отдельных структурных элементов текстов достигается путём минимизации разницы между произведением векторов слов и логарифмом вероятности их совместного появления с помощью стохастического градиентного спуска. При этом учитывается совместная встречаемость слов в тексте, а векторы слов группируются на основе их глобальной схожести.

Пусть P - коллекция научных текстов, опубликованных претендентом на вакансию, характеризующая его добавочные компетенции , полученные им в ходе выполнения предшествовавших работ, а 5 - коллекция текстов формальных требований к профессиональным знаниям, построенная на материалах, описывающих его будущую инновационную работу.

Тогда векторная близость знаний претендента и вакансии будет определяться путём вычисления косинуса угла между направлениями векторов р и s, построенных на основании коллекций Р и 5. После обработки коллекции текстов P на модели N можно определить семантический вектор для текстов публикаций автора в виде:

р = V (Р ), V ре Р , (5) где р - результирующий вектор;

V (Р) - обработанная при помощи ранее обученной модели коллекция текстов публикаций автора.

Вектор для профессиональных требований к профессиональным знаниям претендента:

= V(S), V se 5, (6) где s - результирующий вектор;

-

V (5) - обработанная при помощи ранее обученной модели коллекция текстов, описывающая требования к профессиональным знаниям претендента.

Следующим шагом определяется искомая косинусная мера семантической близости s im(p,s ) для векторов p и s , которая будет формально характеризовать степень близости конкретных знаний претендента и требований к ним:

s iт (p ,s) = с о s( 6 ) = = —^=1^=, (7)

∥ ∥∥ ∥ √∑ √∑

где рi и s являются компонентами векторов Р и 5.

Близость sim(p, s) к единице будет говорить о соответствии знаний претендента требованиям вакансии. При наличии нескольких претендентов на вакансию должен быть выбран тот, значение sim(p, s) которого выше.

При невозможности подобрать одного претендента, полностью «закрывающего вакансию», функциональные требования к претенденту должны быть разделены на несколько частей, для каждой из которых должна быть произведена процедура выбора наилучшего претендента.

Заключение

В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы:

-

■ значительную часть неявных корпоративных знаний современного инновационного предприятия представляет совокупность личных знаний работников;

-

■ неявные корпоративные знания независимо от их происхождения возможно выявить и явно описать с помощью онтологий, применяя методы статистического и контекстного анализа массивов корпоративных документов;

-

■ возможность использования методов обработки естественного языка для выявления неявных знаний объясняется вербальным характером человеческого знания и документальным оформлением бизнес-процессов предприятия;

-

■ эффективным методом описания неявного корпоративного знания работников предприятия как постоянно пополняющейся комбинации личного образовательного опыта, окружающей контекстной информации, индивидуальных ценностей и интуиции является об-разовательно-компетентностный подход, разделяющий подобные знания на знания, полученные в процессе профессионального образования и производственного опыта, и фоновые знания;

-

■ для формализации и оценки совокупности образовательно-компетентностых корпоративных знаний, связанных с квалификационными знаниями работника, следует использовать раздельный анализ трёх составляющих: образовательных знаний по сертифицирующим документам; знаний, полученных в ходе выполнения практических работ; социальных знаний, представляющих собой научно-исследовательские знания соавторского окружения работника;

-

■ для оценки неявных фоновых знаний, которыми обладают работники компании, можно применить стандартные подходы лингвистических исследований фоновых знаний, используемые при переводе.

Список литературы Формализация неявных знаний на основе образовательных компетенций и фоновых знаний

- Shujahat M., Sousa M.J., Hussain S., Nawaz F., Wang M., Umer M. Translating the impact of knowledge management processes into knowledge-based innovation: The neglected and mediating role of knowledge-worker productivity. J. Bus. Res. 2019, 94. P.442-450.

- Buenechea-Elberdin M., Sáenz J., Kianto A. Exploring the role of human capital, renewal capital and entrepreneurial capital in innovation performance in high-tech and low-tech firms. Manag. Res. Pract. 2017, 15. P.369-379.

- Pillay D., Barnard B. Entrepreneurship and knowledge management: knowledge requirements, utility, creation, and competency. Expert Journal of Business and Management, 2019, 7(1). P.44-81.

- Wiig, Karl M. People-focused knowledge management: how effective decision making leads to corporate success. Amsterdam; Boston: Elsevier Butterworth Heinemann. 2004. 365 p.

- Wiig Karl M. «Knowledge Management: An Introduction» in Proceedings of IAKE Second Annual International Conference. Washington DC: International Association of Knowledge Engineers, 1990. P.13-41.

- Karl Erik Sveiby. The New Organizational Wealth: Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler, San Fransisco, 1997, 275 p.

- Nonaka I., Teece D.J. Managing Industrial Knowledge: Creation, Transfer and Utilization /I. Nonaka, D. J. Teece // SAGE Publications Ltd, London, 2001, 352 р.

- Nonaka, I. A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 1994, № 5(1). P.14-37.

- North K., Kumta G. Knowledge management Value creation through organizational learning. Springer, 2014.

- Kohlegger M., Ploder C. Data driven knowledge discovery for continuous process improvement. In: Knowledge Management in Digital Change, Springer, 2018. P.65-81.

- Senge Peter M. The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization. Deckle Edge, 2006, 445 p.

- Rajapathirana R.P.J., Hui Y. Relationship between innovation capability, innovation type, and firm performance. J. Innov. Knowl. 2018, 3. P.44-55.

- Davenport T., Prusak L. Working Knowledge. Harvard Business Review Press; 2nd edition, 2000, 240 p.

- Silvestre B.S., firca D.M. Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. J. Clean. Prod. 2019, 208. P.325-332.

- Acar M.F., Tarim M., Zaim H., Zaim S., Delen D. Knowledge management and ERP: complementary or contradictory? Int. J. Inf. Manag. 2017, 37(6). P.703-712.

- Manville G., Karakas F., Polkinghorne M., Petford N. Supporting open innovation with the use of a balanced scorecard approach: a study on deep smarts and effective knowledge transfer to SMEs. Prod. Plan. Control 30(10 -12), 2019, p.842-853.

- Машина Е.А. Using an ontological approach to form roadmaps for additional training of newly hired employees of a company focused on creating innovations. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО - 2022. Т.1. С.312-315.

- Serrat O. Building a learning organization. Knowledge Solutions, Springer, Singapore 2017. P.57-67.

- Eric Lesser E., Prusak L. Creating Value with Knowledge: Insights from the IBM Institute for Business Value. Oxford University Press, 2003, 240 p.

- Cheng Y., Chen K., Sun H., Zhang Y., Tao F. Data and knowledge mining with big data towards smart production. Journal of Industrial Information Integration, 2018, № 9. P.1-13.

- Li Y., Song Y., Wang J., Li C. Intellectual capital, knowledge sharing, and innovation performance: Evidence from the Chinese construction industry. Sustainability. 2019. N11(9). 2713 p. DOI: 10.3390/su11092713.

- Kamoun-Chouk S., Berger H., Sie B.H. Towards integrated model of big data (BD), business intelligence (BI) and knowledge management (KM). In: Uden L., Lu W., Ting I.-H. (eds.) KMO 2017. CCIS, vol.731, Springer, Cham, 2017. P.482-493.

- Машина Е.А. Taking into account the peculiarities of converting highly specialized professional texts to a conceptual series that is understandable to unskilled users when choosing machine translation technologies implemented within a single language. Сборник трудов X Конгресса молодых ученых (Санкт-Петербург, 14-17 апреля 2021 г.) 2021, T.1. C.358-361.

- Dang C.N., Le-Hoai L., Kim S.Y. Impact of knowledge enabling factors on organizational effectiveness in construction companies. Journal of Knowledge Management. 2018. N 22(4). P.759-780.

- Howard J., Ruder S. Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification // Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), Melbourne, Australia, 2018. P.328-339.

- Petasis G., Karkaletsis V., Paliouras G., Krithara A., Zavitsanos E. Ontology population and enrichment: state of the art - knowledge-driven multimedia information extraction. Springer, 2011. P.134-166.

- Машина Е.А. Application of statistical methods to solve the problem of enriching ontologies of developing subject areas. Альманах научных работ молодых ученых Университета ИТМО. 2022. Т.1. С.301-305.