Формирование английских фразеологизмов с названиями профессий

Автор: Туарменская Анжела Валерьевна, Туарменский Владимир Викторович

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков

Статья в выпуске: 1 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена когнитивным аспектам формирования фразеологического значения. Цель исследования - определить роль метафорического и метонимического переносов в процессе образования фразеологических единиц. Выявлено три уровня фразеологизации в зависимости от степени семантического переосмысления составных частей фразеологизма. На первом уровне метафорическому / метонимическому переносу подвергаются отдельные слова в составе фразеологической единицы. Вклад каждого компонента в составе фразеологической единицы в результативное значение определяется принципом концептуальной композиционности. Второй уровень фразеологизации характеризуется образным переосмыслением переменного словосочетания. Возможность проследить развитие фразеологического значения за счет взаимодействия значения прототипа фразеологизма, продуцируемого им образа, экстралингвистических знаний и метафорического / метонимического переноса обеспечивается принципом концептуальной интеграции. На третьем уровне семантическое переосмысление затрагивает фразеологическую единицу. Значение фразеологизма, экстралингвистические знания, соответствующий им образ и метафорический / метонимический перенос взаимодействуют по принципу концептуальной интеграции. Исследование показало, что многозначные фразеологические единицы образуются либо в результате параллельной актуализации в семантике их компонентов разных концептуальные признаков, либо в результате последовательного развития одного значения фразеологизма из другого. В статье утверждается целесообразность выделения когнитивной фразеологии в самостоятельное направление современного языкознания.

Метафорический перенос, метонимический перенос, фразеологическая единица, фразеологическое значение, уровень фразеологизации, концептуальная композиционность, концептуальная интеграция

Короткий адрес: https://sciup.org/149140047

IDR: 149140047 | УДК: 811.111’373

Текст научной статьи Формирование английских фразеологизмов с названиями профессий

«t^ §н

DOI:

Формированию фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины способствовали труды отечественных и зарубежных ученых [Амосова,1963; Кунин, 1984; Телия, 1996; Беляевская, 2005; Ball, 1958; Gibbs et al., 1989; Cowie, 1998; Moon, 1998; Heid, 2005; Naciscione, 2010; Nikulina, 2015; Bulkes, Tanner, 2017; и др.].

В отечественном языкознании можно выделить несколько направлений исследования английской фразеологической системы. Наиболее широко представлено изучение фразеологизмов в семантическом [Беляевская, 2005; Еремина, Лаврова, 2018; и др.] и лингвокультурологическом аспектах [Шкатова, 2012; Пасечник, 2017; и др.]. Значительная часть исследований посвящена сопоставлению фразеологических единиц (далее – ФЕ) разных языков [Столбовая, 2004; Почуева, 2017б] и специфике их перевода [Шепелева, 2009; Башмакова, 2018], большое количество работ по английской фразеологии выполнено в рамках когнитивного подхода (см., например: [Коцюбинская и др., 2014; Почуева, 2017а]).

Для описания фразеологического фонда языка используются различные критерии: мотивированность фразеологизмов [Виноградов, 1977], их структурно-семантические [Кунин, 1984] или номинативные характеристики [Телия, 1996] и т. д. Актуальность проведенного исследования обусловлена необходимостью разработать такой критерий для классификации ФЕ, который учитывал бы особенности фразеологизации как когнитивного процесса формирования фразеологического значения. Важное место в этом процессе занимают метафора и метонимия.

Цель работы – изучить роль метафорического и метонимического переноса в постепенном образовании фразеологического значения, сопровождающемся частичным или полным переосмыслением семантики слов, входящих в состав ФЕ. Задачи исследования предполагают описание формирования фразеологической семантики на разных уровнях фразео-логизации. Новизна работы заключается в описании процесса образования фразеологизмов с точки зрения когнитивной парадигмы знаний.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили около 150 английских фразеологизмов со словами, обозначающими профессию человека, извлеченные из общеязыковых и фразеологических словарей (АРСУС, АРФС, CD, CIDI, DC, MD, MWD, OALD, ODEI, OLD). Выбор фразеологизмов с такими лексемами не случаен и объясняется антропоцентричностью осмысления человеком окружающего мира: профессиональная деятельность выступает в качестве одного из важнейших факторов, оп- ределяющих образ жизни людей. Были рассмотрены номинативные ФЕ, выполняющие функцию называния, то есть обозначения объектов, действий, качеств и т. д. (например, an honest broker, to be one’s own trumpeter, mad as a hatter). Коммуникативные ФЕ (пословицы и поговорки) выходят за рамки данного исследования.

В работе были использованы методы сплошной выборки, анализа словарных дефиниций, структурно-семантический и концептуальный анализ.

Фразеологизм является комплексным знаком, состоящим из нескольких компонентов. При анализе комплексной единицы, по мнению Е.С. Кубряковой, важно учитывать, как взаимодействуют составляющие ее элементы [Кубрякова, 2002]. Особую значимость приобретают в контексте нашего исследования принципы концептуальной композиционности и концептуальной интеграции (подробно о них см.: [Бабина, 2003]). Композиционность отражает появление нового концепта в результате соположения и компоновки элементов нескольких исходных концептов. Интеграция характеризуется не только компоновкой элементов исходных концептов, но и их дальнейшим развитием. Понятия концептуальной композиционности и концептуальной интеграции позволяют описать взаимодействие элементов при формировании семантики таких комплексных единиц языка, как фразеологизмы.

Результаты и обсуждение

Проведенное исследование показывает, что образование фразеологизмов с участием метафоры / метонимии может осуществляться на трех уровнях фразеологизации, каждый из которых характеризуется определенной степенью переосмысления значения.

Первый уровень фразеологизации

Большинство исследованных ФЕ (66 %) образовано на первом уровне фразеологиза-ции, где формирование фразеологической семантики происходит по принципу концептуальной композиционности. Выявление сочетаемых концептуальных признаков в значении слов-компонентов ФЕ сопровождается их со- положением и взаимодействием. Метафорический / метонимический перенос затрагивает отдельные слова, входящие в состав фразеологизма.

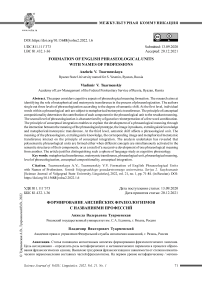

В подавляющем большинстве случаев (52 ФЕ) семантическому переосмыслению подвергается любая другая лексема в составе ФЕ, кроме слова, обозначающего профессию человека. Наиболее частотным в этой группе является метонимический перенос (29 ФЕ). Рассмотрим, как образуется значение ФЕ a feather-bed soldier – « ирон. тыловой вояка» (АРФС, с. 268). Метонимия задействована в формировании семантики данного выражения дважды. Первоначально благодаря ей у слова feather / «перо» появляется новое значение: «something stuffed with feathers» / «вещь, набитая перьями». Далее метонимический перенос затрагивает сложное слово feather-bed / «пуховая перина» и позволяет провести ассоциативную связь между кроватью с периной и типичным для нее местом нахождения (модель переноса «предмет» → «типичное для него место нахождения»). Эк-стралингвистические знания являются необходимой составной частью рассматриваемого процесса фразеологизации. Они подсказывают, что человек может насладиться сном на кровати с мягкой периной не на фронте, в окопах, a вдали от сражений, в тылу. В значении компонентов фразеологизма выделяются взаимодействующие концептуальные признаки ‘ feather mattress ’ / ‘перьевой матрас’, ‘ soft ’ / ‘мягкий’, ‘ fight ’ / ‘сражаться’, ‘ war ’ / ‘война’. Процесс формирования семантики фразеологизма представлен на рисунке 1 (здесь и далее по тексту дефиниции к словам даются по электронным словарям, указанным в списке источников).

Соположение признаков противоположных концептов ‘фронт’ – ‘тыл’ приводит к тому, что возникшее значение ФЕ маркируется как ироничное, что усиливает экспрессивный эффект. В процессе фразеологизации создается номинативная единица, богатая коннотация которой делает ее несопоставимой со словом: речь идет не просто о солдате, a о человеке, который, будучи солдатом, должен испытывать на себе все лишения военного времени, а на самом деле наслаждается комфортной жизнью в тылу. Как видим, сформированная

Рис. 1. Формирование композиционной семантики фразеологизма a feather-bed soldier

Fig. 1. Formation of the compositional semantics of the phraseologism a feather-bed soldier

семантика фразеологизма образует ментальное пространство, то есть, по словам Ж. Фо-конье и Л.А. Манерко, определенную мыслительную область концептуализации, охватывающую понимание реальных ситуаций, прошлого и будущего, имеющую чисто когнитивный статус и не существующую вне мышления [Fauconnier, 1998; Манерко, 2002].

Сходный метонимический перенос «предмет» → «типичное для него место нахождения» наблюдается и во фразеологизме an arm-chair critic – «критикан, кабинетный критик» (АРФС, с. 185).

По метонимической модели «часть одежды» → «вид труда» происходит фразеологиза-ция в выражениях a white-collar worker – «белый воротничок, работник, который выполняет конторскую работу, служащий» [Шафрин, 2003, с. 403] и a blue-collar worker – «синий воротничок, человек, занятый физическим трудом, например, на фабрике» [Шафрин, 2003, с. 403]. Метонимический перенос «часть тела» → «вид труда» характерен для ФЕ workers by hand and brain – «работники физического и умственного труда» (АРФС, с. 838).

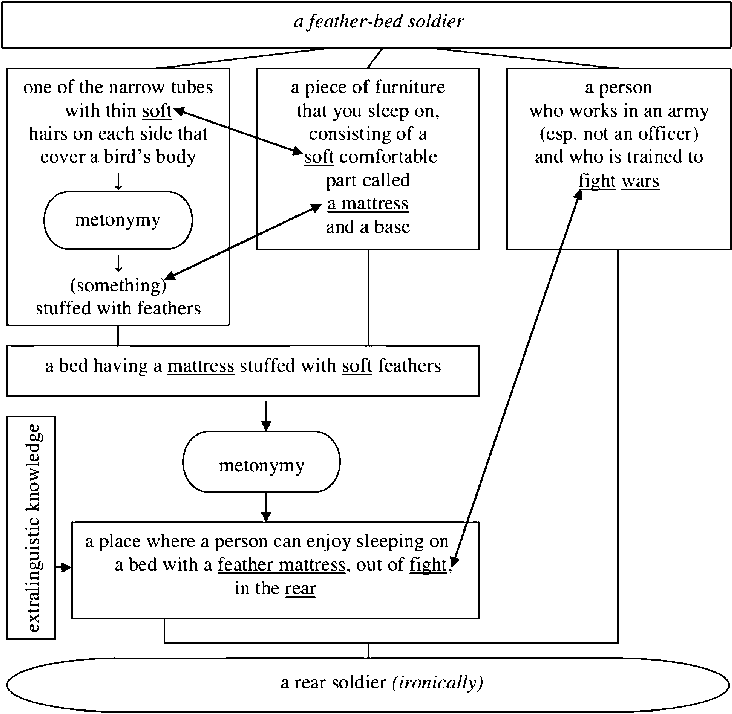

Несколько реже (23 ФЕ) встречаются случаи с метафорическим переосмыслением, затрагивающим слова, не являющиеся названиями профессий. Так, в выражении a cub reporter « амер. начинающий репортер» (АРФС, с. 627) наблюдается перенос по сходству: ‘ young (of certain animals) ’ / ‘молодой (об особи животного)’ → ‘ young, inexperienced (person) ’ / ‘молодой, неопытный (о человеке)’ (см. рис. 2).

В качестве примеров метафорического переосмысления одного из компонентов фразеологизма выступают следующие устойчивые выражения: a peanut politician («маленький по размеру, об орехе» → «маленький, незначительный по важности, о человеке») – « амер. мелкий политикан» (АРФС, с. 595); a ghost writer («невидимый в физическом мире» → «невидимый, неприметный для читательской публики») – «писатель-невидимка»

Рис. 2. Образование значения фразеологической единицы a cub reporter

Fig. 2. Formation of the meaning of the phraseological unit a cub reporter

(фактический автор, работающий на другое лицо) (АРФС, с. 843); a snake-oil salesman («вызывающее сомнение в своей подлинности вещество» → «вызывающий сомнение в своей подлинности товар») – «someone who tries to sell you something false and not to be trusted» (АРСУС, с. 539) / «человек, который пытается продать что-то фальшивое, чему не следует доверять». Формирование значения этого фразеологизма происходит под влиянием экстралингвистических знаний о том, что в США из растения snakeroot / «змеиный корень» вырабатывали вещество, называющееся snake oil / «змеиное масло» . Недобросовестные торговцы пытались убедить людей покупать его, заверяя, что это лекарство от всех болезней.

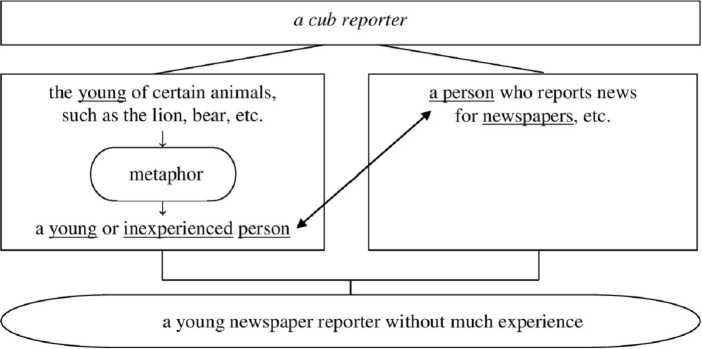

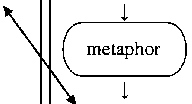

Менее половины ФЕ первого уровня (43 фразеологизма) образованы путем переосмысления компонента, который является названием профессии. В данной группе преобладает не метонимический, a метафорический перенос (24 ФЕ). Рассмотрим семантику многозначной ФЕ a dumb waiter – «1) стойка с (вращающимися) полками для закусок; сервировочный столик; 2) лифт для подачи блюд с одного этажа на другой, кухонный лифт» (АРФС, с. 794). В процессе фразеологизации этого выражения активизируются разные концептуальные признаки в семантической структуре слова, входящего в состав фразеологизма. Первое значение представленной ФЕ образуется с помощью метафоры, затронувшей один из концептуальных признаков лексемы waiter / «официант»: ‘a man serving customers with food and drink’ / ‘человек, обслуживающий посетителей едой и напитками’ → ‘an inanimate object used to serve customers with food and drink’ / ‘неодушевленный предмет, предназначенный для обслуживания посетителей едой и напитками’. В ходе образования второго значения данной ФЕ в лексеме waiter активизируется другой концепт, что сопровождается метафорическим переносом ‘a man carrying food and drink to customers’ / ‘человек, доставляющий посетителям еду и напитки’ → ‘an inanimate object used to carry food and drink to customers’ / ‘неодушевленный предмет, предназначенный для доставки посетителям еды и напитков’ (см. рис. 3).

Следует обратить внимание на то, что если семантический сдвиг задействует лексему-название профессии, то получившееся в результате фразеологизации устойчивое выражение не уточняет свойства представителя этой профессии, a обозначает совершенно новый объект, ассоциативно имеющий некоторые общие свойства с человеком, занимающимся указанным видом деятельности.

Похожий семантический процесс имеет место в ФЕ a silent butler – «совок для собирания крошек, пепла и т. д. со стола» (АРФС, c. 117), где метафора ассоциирует по сходству одушевленный и неодушевленный объекты: «дворецкий, прибирающий мусор» → «приспособление для собирания мусора». Метафорическое переосмысление наблюдается также во фразеологизме a captain of industry – «промышленный магнат, капиталист» (АРФС, c. 125), где происходит семантический сдвиг

a man who works in a restaurant serving customers with food and drink producing no sound, silent;

unable to speak as a natural state

(of an inanimate object )

■* producing no sound, silent; unable to speak as a natural state

(of an inanimate object )

an inanimate object used to serve customers with food and drink

an inanimate object used to carry food and drink to customers

a man who works in a restaurant bringing (coming and carrying) food and drink to customers

meaning 1: a table used in serving food and drink

meaning 2: a lift used for carrying food and drink

Рис. 3. Образование полисемантичной фразеологической единицы a dumb waiter

-

Fig. 3. Formation of the polysemantic phraseological unit a dumb waiter

в лексеме captain / «капитан»: «the person in charge of a ship or an aircraft» / «лицо, ответственное за морское или воздушное судно» → «a person of importance and influence in a field» / «важный и влиятельный в какой-либо области человек» .

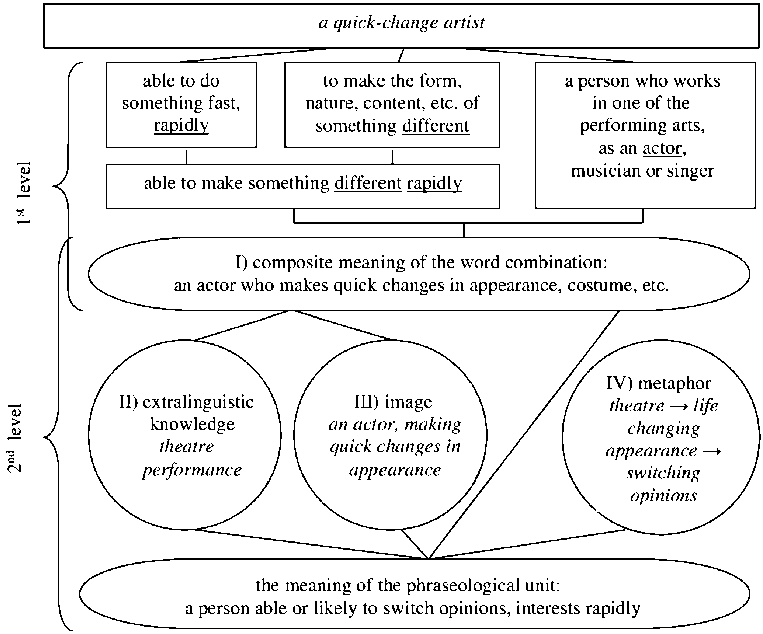

Несколько реже (19 ФЕ) зафиксированы случаи, когда в слове, обозначающем профессию, происходит метонимический перенос. Например, в выражении a bad sailor – «человек, подверженный морской болезни» (АРФС, c. 654) очевидна метонимия: ‘a person whose occupation is sailing’ / ‘моряк, человек, чья профессия связана с плаванием на корабле’ → ‘any person who goes sailing’ / ‘любой человек, плывущий на корабле’ (см. рис. 4).

Интересно также происхождение выражения a shepherd’s pie – «картофельная запеканка с (молотым) мясом» (АРФС, c. 577). Первоначально пироги с картофельным пюре и любым мясом назывались cottage pies / «дачные пироги», поскольку их пекли в загородных домах, в сельской местности. В настоящее время подобный пирог преимущественно с мясом ягненка называется a shepherd’s pie / «пастуший пирог», что стало возможным благодаря метонимии «мясо ягненка» → «пастух, пасущий ягнят».

Второй уровень фразеологизации

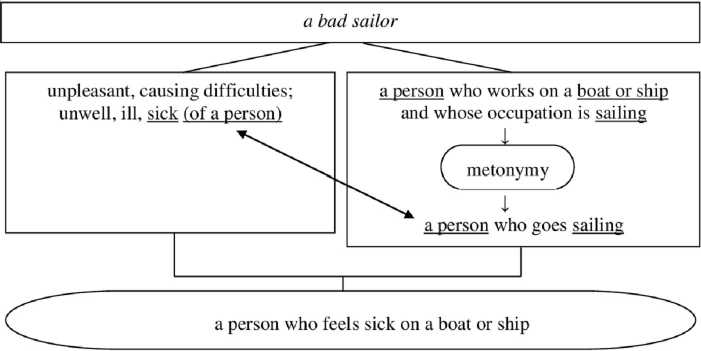

Формирование семантики 28 % изученных ФЕ завершается на втором уровне фра-зеологизации, где по принципу концептуальной интеграции взаимодействуют несколько ментальных пространств: I) образованное на первом уровне значение прототипа фразеологизма (мотивирующей базы, с которой ФЕ связана деривационными отношениями в синхронии или диахронии [Кунин, 1984]); II) экстра-лингвистические знания, относящиеся к ситуации, описанной прототипом ФЕ; III) зрительный образ, создаваемый прототипом ФЕ; IV) метафора / метонимия, задействующая не отдельные слова, а все выражение в целом. В результате появляется новое ментальное пространство, отражающее семантику вновь созданной ФЕ.

Фразеологизация на рассматриваемом уровне происходит главным образом по ме-

Рис. 4. Формирование семантики устойчивого выражения a bad sailor

-

Fig. 4. Forming the semantics of the set phrase a bad sailor

тафорической модели (37 ФЕ), как, например, в устойчивом выражении a quick-change artist – «a person able or likely to switch opinions, interests rapidly» (ODEI, р. 471) / «человек, способный или склонный быстро менять мнения, интересы» (см. рис. 5). На первом уровне по принципу концептуальной композиционности образуется прототип ФЕ: «an actor who makes quick changes in appearance, costume, make-up etc. to perform a quick succession of roles» / «актер, который быстро меняет внешность, костюм, грим и т. д., чтобы быстро сменить роли». В дальнейшем формирование значения фразеологизма осуществляется на втором уровне, что сопряжено с взаимодействием следующих ментальных пространств: I) прототипа ФЕ; II) экстралингвистических знаний о театральном представлении; III) образа быстро перевоплощающегося актера; IV) метафоры, позволяющей перенести театральный опыт на самые разные жизненные ситуации («быстрая смена костюма, внешности, грима» → «быстрая смена мнений, интересов и т. д.»).

Как указывалось выше, для второго уровня фразеологизации характерна образность, причем образы могут быть разные. Так, некоторые из них имеют Библейское происхождение: clay in the hands of the potter («податливый материал» → «податливый человек») – «глина в руках горшечника, человек, поддающийся влиянию» (АРФС, c. 152); labours in the vineyard («работники, нанятые хозяином в разное время дня для работы в винограднике» → «товарищи по работе, независимо от их вклада в общее дело») – «fellow-workers in a profession, undertaking, public cause, etc. esp. irrespective of their status, work contribution or remuneration» (ODEI, c. 338) / «коллеги по профессии, предприятию, общественному делу и т. д., независимо от их статуса, вклада в работу или вознаграждения»; sheep without a shepherd («овцы без пастуха» → «паства без пастыря») – «беспомощная, беспорядочная толпа» (АРФС, c. 675). Выражение a front runner – «лидер гонок, опережающий своих конкурентов» (АРФС, c. 651) явно имеет спортивную этимологию. Метафора позволяет осмыслить социальные отношения в терминах пространства: «положение впереди» → «лидерство», «атлет, лидирующий в забеге» → «человек, опережающий своих конкурентов». Образ человека, идущего не в ногу с остальными во время парада представлен во фразеологизме march to a different drummer («маршировать не в ногу с остальными» → «вести себя иначе, чем остальные») – «to behave in a different way or to believe in different things from the people around you» (CIDI, c. 98) / «вести себя или думать о чем-либо иначе, чем окружающие люди». Некоторые образы шутливо отражают далеко не безупречный образ жизни людей, как, например, dead soldiers – «разг. пустые (винные) бутылки» (АРФС, c. 701). В этом выражении посредством метафоры сравниваются разбросанные после бурной вечеринки пустые винные бутылки с рассеянными по полю боя телами убитых солдат.

Рис. 5. Образование значения фразеологизма a quick-change artist

Fig. 5. Formation of the meaning of the idiomatic expression a quick-change artist

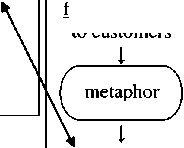

Метонимическая модель встречается на втором уровне фразеологизации редко (5 ФЕ). Например, на первом уровне образуется прототип ФЕ a drugstore cowboy – a cowboy in a drugstore / «ковбой в аптеке» (см. рис. 6). На втором уровне происходит его взаимодействие с экстралингвистичес-кими знаниями (недалеко от Голливудских студий можно было видеть актеров, которые оставались в ковбойских костюмах вне съемочной площадки), образом (праздный актер в костюме ковбоя, пьющий кофе у аптечного прилавка и старающийся произвести впечатление на представительниц прекрасного пола) и метонимией («место действия» → «образ жизни, поведение»). В результате формируется значение рассматриваемого фразеологизма: «a man who loiters in public places, such as drugstores, esp. in the attempt to impress young women» / «человек, который слоняется без дела в общественных местах, таких как аптека, стараясь произвести впечатление на молодых женщин».

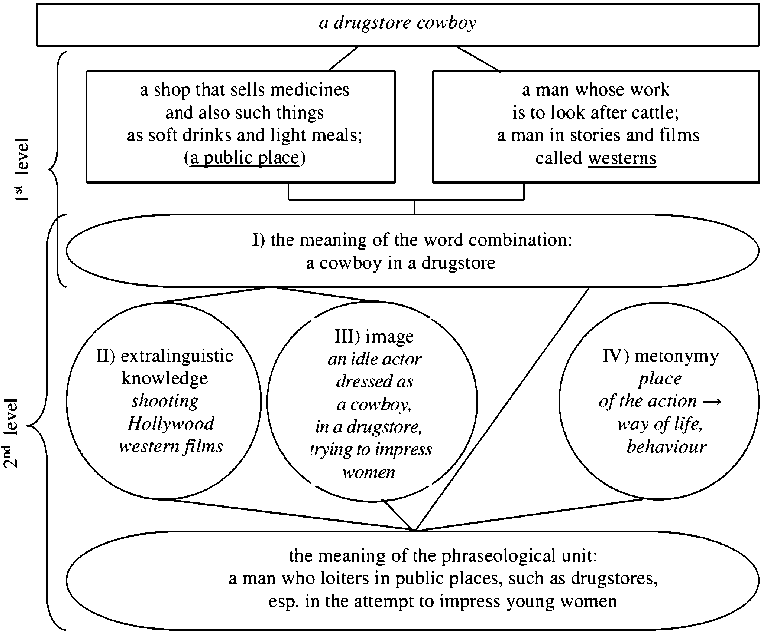

Третий уровень фразеологизации

Семантика 6 % исследованных ФЕ формируется на третьем уровне фразеологиза-ции, где переосмыслению подвергается не переменное словосочетание, а образованный на предыдущем уровне фразеологизм.

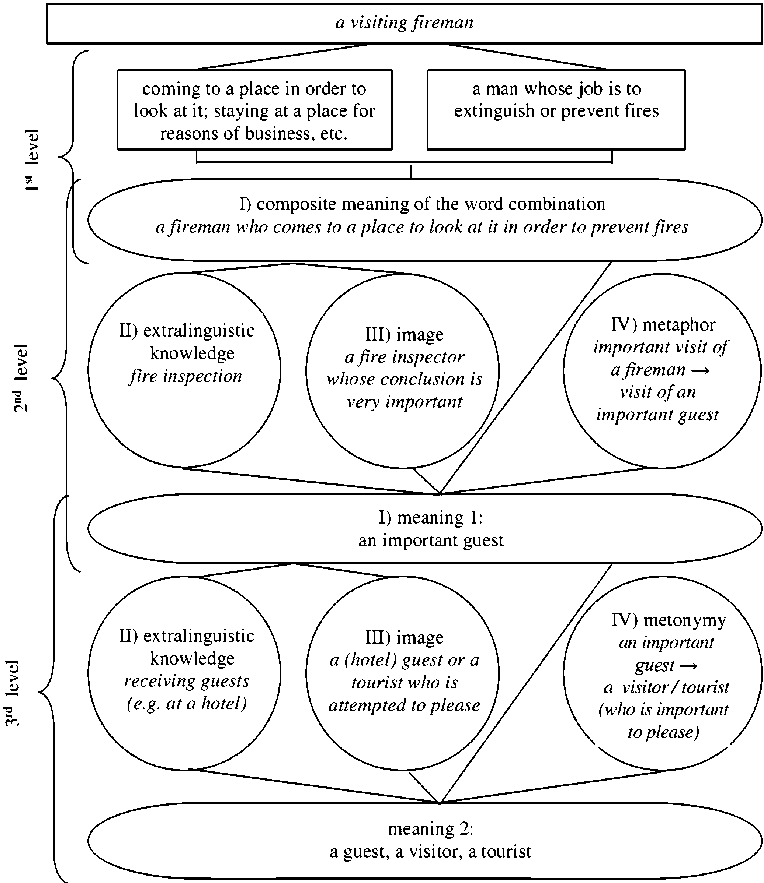

Примером может служить ФЕ a visiting fireman – « амер. разг. 1) именитый, важный гость, заезжая знаменитость; 2) гость, посетитель, турист» (АРФС, с. 280) (см. рис. 7). На первом уровне формируется семантика переменного словосочетания a visiting fireman – «a fireman who comes to place to look at it in order to prevent fires» / «пожарный, приехавший для инспекции». Существенную роль здесь играют экстралингвис-тические знания о том, что пожарный инспектор – очень важное лицо и принимающая организация пытается ему всячески угодить. Метафора позволяет перенести этот жизненный опыт («визит пожарного инспектора») на более абстрактную ситуацию («визит важного человека»). Так возникает первое зна-

Ш) image an idle actor dressed as a cowboy, in a drugstore, trying to impress women the meaning of the phraseological unit: a man who loiters in public places, such as drugstores, esp. in the attempt to impress young women

I) the meaning of the word combination: a cowboy in a drugstore

IV) metonymy place of the action —> way of life, behaviour

II) extralinguistic knowledge shooting Hollywood western films a man whose work is to look after cattle; a man in stories and films called westerns a shop that sells medicines and also such things as soft drinks and light meals; (a public place)

a drugstore cowboy

Рис. 6. Формирование значения устойчивого выражения a drugstore cowboy

Fig. 6. Formation of the meaning of the set phrase a drugstore cowboy

чение рассматриваемого полисемантичного фразеологизма – «an important guest» / «именитый, важный гость». Продолжение процесса фразеологизации на третьем уровне приводит к формированию второго значения данной ФЕ. Ментальное пространство образованного на втором уровне фразеологизма взаимодействует с метонимией, делающей акцент на более частную ситуацию, a также определенными экстралингвистическими знаниями и образом (заезжий гость, которому стараются угодить в гостинице). В результате происходит сужение значения: не «любой именитый, важный гость», a именно «посетитель (гостиницы), турист» («a guest, a visitor, a tourist»).

Выводы

Проведенное исследование показывает, что ФЕ можно классифицировать с учетом различий в степени переосмысления фразеологического значения. Были выявлены три уровня фразеологизации.

На первом уровне фразеологизация происходит в соответствии с принципом композиционности. В семантических структурах слов, входящих в устойчивое выражение, актуализируются взаимодействующие концептуальные признаки. Их соположение и компоновка приводят к образованию нового ментального пространства – значения ФЕ. Фразеологизации на первом уровне свойственна неóбразная трансформация, причем метафорический / метонимический перенос осуществляется здесь в рамках слов-компонентов ФЕ. Если семантическому сдвигу подвержено слово, не являющееся названием профессии, то появившийся фразеологизм в отличие от слова не просто называет профессию, a акцентирует некоторые свойства представителя данной профессии. Если метафора / метонимия затрагивает слово, называющее профессию, то сформировавшееся устойчивое выражение обозначает не профессию, a совершенно иной объект, который ассоциируется с ней по сходству или смежности.

Ш) image afire inspector whose conclusion is very important meaning 2: a guest, a visitor, a tourist

I) composite meaning of the word combination a fireman who comes to a place to look at it in order to prevent fires

П) extralinguistic knowledge receiving guests (e.g. at a hotel)

Ш) image a (hotel) guest or a tourist who is attempted to please

IV) metonymy an important guest—> a visitor/tourist (who is important toplease)

I) meaning 1: an important guest

П) extralinguistic knowledge fire inspection

IV) metaphor important visit of a fireman —» visit of an important guest a visiting fireman coming to a place in order to look at it; staying at a place for reasons of business, etc.

a man whose job is to extinguish or prevent fires

Рис. 7. Формирование полисемантичной ФЕ a visiting fireman

Fig. 7. Formation of the polysemantic phraseological unit a visiting fireman

На втором уровне фразеологизации задействуется несколько ментальных пространств. Экстралингвистические знания, прототип ФЕ, продуцируемый им образ и метафора / метонимия взаимодействуют по принципу интеграции. Особенность данного уровня – óбразное формирование семантики фразеологизма, где метафорическому / метонимическому переосмыслению подвергаются не отдельные компоненты ФЕ, a все словосочетание в целом.

На третьем уровне фразеологизация осуществляется на основе интеграции ментальных пространств. В отличие от предыдущего уровня, семантическое преобразование затра- гивает здесь не переменное сочетание слов, a фразеологизм.

Предпринятое исследование выявило возможные причины полисемии в английской фразеологии. В некоторых случаях наблюдается одновременная активизация разных концептов в семантике лексем-компонентов ФЕ. Как следствие, фразеологизация здесь представляет собой ряд параллельно осуществляемых семантических процессов, что приводит в итоге к образованию многозначной ФЕ. В других случаях фразеологизация проходит как ряд последовательных процессов, когда одно значение фразеологизма развивается из другого благодаря большей конкретизации.

Таким образом, изучение формирования фразеологических единиц с позиций когнитивной лингвистики представляется плодотворным. Оно может служить основанием для выделения такого направления в языкознании, как когнитивная фразеология. Несомненно, ученых ждут новые открытия в этой области исследования.

Список литературы Формирование английских фразеологизмов с названиями профессий

- Амосова Н. Н., 1963. Основы английской фразеологии. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та. 208 с.

- Бабина Л. В., 2003. Когнитивные основы вторичных явлений в языке и речи. Тамбов : Изд-во ТГУ 264 с.

- Башмакова И. С., 2018. Фразеологизм как носитель свернутого мифа. Трудности перевода // Вестник Кемеровского государственного университета. №9 2. С. 148-154.

- Беляевская Е. Г., 2005. Концептуальные основания семантики языковых единиц (от лексикологии к фразеологии) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. 500. С. 9-24.

- Виноградов В. В., 1977. Лексикология и лексикография : Избранные труды. М. : Наука. 312 с.

- Еремина У С., Лаврова Н. А., 2018. К вопросу о семантических, структурных и функциональных особенностях фразеологизмов в современном английском языке // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. N° 6 (416). С. 49-56.

- Коцюбинская Л. В., Теплова Л. И., 2014. Когнитивная структура языкового знака (на материале английских фразеологических единиц) // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Т. 7, №2 1. С. 38-47.

- Кубрякова Е. С., 2002. Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики в сфере словообразования // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 61, №2 1. С. 13-24.

- Кунин А. В., 1984. Внутренняя форма фразеологических единиц // Слово в грамматике и словаре. М. : Наука. С. 183-188.

- Манерко Л. А., 2002. Основы концептуального интегрирования ментальных пространств // Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования : сб. науч. тр. / под ред. Л. А. Манерко. Рязань : Изд-во РГПУ С. 17-29.

- Пасечник Т. Б., 2017. История народа в истории фразеологизма (на материале английского языка) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 8, № 3. С. 630-635.

- Почуева Н. Н., 2017а. Фразеологический концепт: сущность и структура (на материале русского и английского языков) // European Science. № 8 (30). C. 46-49.

- Почуева Н. Н., 20176. Этнолингвистический подход к изучению фразеологизмов (на материале русского и английского языков) // Вестник науки и образования. Т. 1, № 7 (31). С. 39-42.

- Столбовая Л. В., 2004. Сопоставление самобытности культур через анализ фразеологизмов в английском и русском языках // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Вып. 3. С. 110-115.

- Телия В. Н., 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультуро-логический аспекты. М. : Яз. рус. культуры. 284 с.

- Шафрин Ю. А., 2003. Идиомы английского языка. Опыт использования. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний. 558 с.

- Шепелева Е. В., 2009. Особенности перевода фразеологизмов // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. № 11 (15). С. 68-72.

- Шкатова В. В., 2012. Фразеологическая картина мира как объект лингвистического изучения // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Т. 7, № 1. С. 208-215.

- Ball W. J., 1958. Colloquial Idiom. L. ; N. Y. ; Toronto : Longmans, Green & Co. 250 p.

- Bulkes N. Z., Tanner D., 2017. "Going to Town": Large-scale Norming and Statistical Analysis of 870 American English Idioms // Behavior Research Methods. Vol. 49, iss. 2. P. 772-783. DOI: 10.3758/s13428-016-0747-8.

- Cowie A., 1998. Phraseology: Theory, Analysis, and Applications. Oxford : Clarendon Press. 258 p.

- Fauconnier G., 1998. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge : Cambridge University Press. P. 17-18.

- Gibbs R. W., Nayak N., Bolton J. L., Keppel M. E., 1989. Speakers' Assumptions about the Lexical Flexibility of Idioms // Memory and Cognition. Vol. 17, № 1. P. 58-68.

- Heid U., 2005. Computational Phraseology: Approaches to the Computational Analysis and Representation of Phraseological Units and to Their Extraction from Text Corpora // The Many Faces of Phraseology : Proceedings of the Interdisciplinary Conference. Louvain-la-Neuve : UCL. P. 13-17.

- Moon R., 1998. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach. Oxford : Clarendon Press. 338 p.

- Naciscione A., 2010. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company. 292 p.

- Nikulina E., 2015. English Phraseology: Integration with Terminology Science. Journal of Language and Education. Vol. 1, № 2. P. 41-45. DOI: 10.17323/2411-7390-2015-1-2-41-45.