Формирование антикоррупционной устойчивости личности студентов в рамках антикоррупционного воспитания и просвещения

Автор: Ильяш А. В., Белоусова Д. В.

Журнал: Вестник Прикамского социального института.

Рубрика: Наука и образование

Статья в выпуске: 3 (87), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье с позиций права и психологии исследуется коррупция в системе высшего образования. На основе анализа результатов социологических исследований и закономерностей, развивающихся как в правовом поле, так и в психологических феноменах, предлагаются меры для формирования высокой антикоррупционной устойчивости личности студентов.

Коррупция, антикоррупционная устойчивость, правовое просвещение и воспитание, психолого-педагогические мероприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/14126961

IDR: 14126961 | УДК: 343.85

Текст научной статьи Формирование антикоррупционной устойчивости личности студентов в рамках антикоррупционного воспитания и просвещения

Коррупция является острой и многоаспектной проблемой современного общества. Это отрицательное интегративное социально-правовое явление, поразившее многие социальные институты, представляет собой серьезную угрозу развитию правового государства и гражданского общества в России. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации коррупция отмечена в числе основных источников угроз национальной безопасности1.

Согласно Федеральному закону «О противодействии коррупции» коррупция представляет собой: а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица2.

Необходимо отметить, что коррупция — далеко не новое явление, причем не только для нашей страны, но и мира в целом. В России и за рубежом уже принято и продолжает разрабатываться множество антикоррупционных мер. Однако, несмотря на принятые меры по противодействию коррупции, искоренить данное явление не удалось ни одному государству в мире. Так, согласно индексу восприятия коррупции — рейтингу коррумпированности государств, ежегодно составляемому международной организацией Transparency International на основании опросов экспертов и предпринимателей, в 2019 году Россия оказалась на 137-м месте из 180 возможных, получив 28 баллов из 100. Стран, набравших 100 баллов, исследование не выявило; лидеры рейтинга — наименее коррумпированные страны — Новая Зеландия и Дания получили по 87 баллов3.

Широкая распространенность коррупции и недостаточная эффективность применяемых мер противодействия привлекла внимание к данной проблеме специалистов неправовых отраслей: социологов, экономистов, конфликтологов, антропологов, психологов и педагогов. Исследователей двух последних областей знаний интересуют личностные и социальные детерминанты, вопросы этиологии и превентивные меры коррупционного поведения, формирование высокой антикоррупционной устойчивости, правосознания и др.

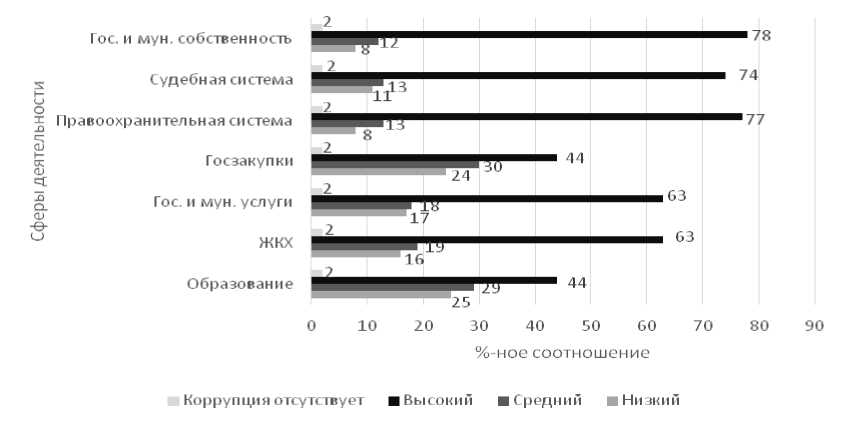

Согласно результатам социологического опроса об оценке эффективности применяемых антикоррупционных мер, проведенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации и другими правоохранительными органами в 2019 году, уровень коррупции в сфере образования оценили как высокий 44 % респондентов (16 798 из 38 178 человек) (рисунок)4.

Коррупция в образовании, согласно распространенному мнению, начинается с дошкольных учреждений, набирает силу в школе и достигает своего апогея во время приема в вузы [1, с. 244; 4, с. 161]. Один из ярких примеров коррупции в дошкольных учреждениях — непосредственно получение места в учреждении. Данную проблему призвана решить бесконтактная подача документов на зачисление: через многофункциональные центры (далее — МФЦ) или портал «Госуслуги». Известный пример коррупции в школе — сдача Единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ), хотя изначально ЕГЭ задумывался в том числе и как мера борьбы с коррупцией при поступлении в образовательные организации высшего образования. В настоящее время борьбу с коррупцией при сдаче ЕГЭ в числе прочих призвана обеспечивать система безопасности и прозрачности данной процедуры: досмотр учащихся, видеофиксация самого экзамена и др. Наряду с коррупцией при сдаче ЕГЭ коррупция в вузах является одной из самых ярких и громких составляющих коррупции в образовании, подрывающей авторитет отечественного высшего образования, обесценивающей знания, умения, навыки и компетенции выпускников. Коррупция в вузах может проявляться в распределении бюджетных мест при поступлении, при сдаче зачетов и экзаменов, при прохождении образовательной организацией государственной аккредитации и т. д.

Рис. Уровень коррупции в различных сферах деятельности по данным социологического опроса, %

Выше перечислена лишь малая часть коррупционных проявлений в сфере образования. Как представителей вуза, авторов в большей степени интересует проблема коррупции в высшей школе, однако мы считаем, что данную проблему невозможно решить изолированно на какой-то определенной ступени образования или даже в сфере деятельности. Для ликвидации коррупции необходим комплексный подход.

Указ Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018– 2020 годы» в п. 20 предписывает Правительству Российской Федерации: подготовить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих утверждение типовых дополнительных профессиональных программ по вопросам противодействия коррупции; обеспечить включение в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, среднего профессионального и высшего образования положений, предусматривающих формирование у обучающихся компетенции, позволяющей выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности — содействовать пресечению такого поведения; обеспечить утверждение и реализацию программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2018–2019 годы; в п. 21 — разработать комплекс просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения1.

Во исполнение указа Президента РФ «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» и для предупреждения коррупционных преступлений в сфере образования Министерство науки и высшего образования России опубликовало Приказ «Об утверждении Плана противодействия коррупции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на 2018–2020 годы»1.

В настоящее время в вузах России распространены следующие меры противодейст- 2

вия коррупции :

— памятки для сотрудников и студентов, разъясняющие, что считается коррупцией в сфере образования, включающие пошаговую инструкцию по пресечению коррупции в стенах учебного заведения;

— телефоны доверия, с помощью которых студенты и сотрудники могут сообщить о коррупционном преступлении;

— разработка нормативных правовых актов по противодействию коррупции и кодексов профессиональной этики;

— электронная приемная комиссия;

— проведение конференций, лекций, семинаров, посвященных коррупции;

— размещение на официальном сайте университета информации об обязательствах имущественного характера сотрудников вузов, занимающих должности, при замещении которых работники обязаны соблюдать требования законодательства о противодействии коррупции.

Интересен тот факт, что в нормативных правовых актах в качестве мер борьбы с коррупцией предлагаются методы воздействия на когнитивный и в некоторой степени поведенческий компонент, оставляя без внимания эмоционально-волевую сферу личности, ее ценности и установки, правосознание и антикоррупционную устойчивость обучающихся [7, с. 42–43].

Правительством Российской Федерации во исполнение п. 20 и 21 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы была утверждена Программа антикоррупционного просвещения обучающихся на 2019 год (далее — Программа) и Комплексный план просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы (далее — План)3.

Оба программных документа предусматривают «ожидаемый» или «планируемый» результат мероприятия, что объяснимо для документов подобного вида и такого высокого управленческого уровня, поскольку позволяет четко представлять идеальный образ того, что мы ожидаем получить после его проведения, и создает возможность проконтролировать этот процесс. Так, п. 4 Плана предусматривает «введение или совершенствование образовательных программ по антикоррупционному воспитанию и просвещению на всех уровнях образования для различных категорий обучающихся», результатом которого должны стать методические пособия федеральных органов исполнительной власти. Подобные результаты предусмотрены по иным мероприятиям: методические рекомендации, обзоры, разъяснения, аналитическая информация, информация о проведении мероприятий, приказы и т. д.

Полагаем, что не документы должны стать целью просветительских мероприятий, направленных на формирование нетерпимости к коррупционным проявлениям, а формирование антикоррупционной устойчивости личности обучающихся на всех уровнях образования.

Антикоррупционную устойчивость стоит отнести к индивидуальным детерминантам коррупционного поведения наряду с недостаточно развитыми волевой регуляцией и правосознанием, а также склонностью к конформизму [6, с. 57].

Ведущий отечественный специалист по психологии коррупции О. В. Ванновская определяет антикоррупционную устойчивость как системное свойство личности, которая проявляется в способности противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между криминальным и законопослушным поведением в пользу последнего [2, с. 324].

Другой известный исследователь в данной области А. Н. Пастушеня дает следующее определение антикоррупционной устойчивости: это интегративное психологическое свойство личности, выражающееся в субъективном неприятии совершения коррупционных деяний и готовности противостоять социальным условиям и влияниям других лиц, побуждающим к их совершению [8, с. 26]. По мнению ученого, антикоррупционная устойчивость личности проявляется: 1) в отрицательном отношении к коррупционным преступлениям, строящемся на осознании негативных последствий подобного рода деяний; 2) в личностном принципе-запрете на совершение коррупционных преступлений в ситуации конфликта интересов; 3) в отрицательном отношении к субъекту, демонстрирующему коррупционное поведение, отражающем психологическую отчужденность от роли субъекта подобного деяния [8, с. 27–28; 9, с. 168].

Доктор психологических наук Н. В. Жукова и кандидат психологических наук Т. В. Валиева провели эмпирическое исследование антикоррупционной устойчивости у студентов гуманитарного профиля (направления подготовки: «Юриспруденция», «Конфликтология», «Государственное и муниципальное управление») и установили следующее:

-

1) наличие различий в уровне антикоррупционной устойчивости личности в связи с будущей профессиональной деятельностью: более половины студентов-юристов имеют преимущественно средний уровень данной устойчивости, а у обучающихся по направлениям подготовки «Конфликтология» и «Государственное и муниципальное управление» наиболее выражен высокий уровень устойчивости к антикоррупционному поведению [3, с. 97–98];

-

2) закономерность, при которой устойчивое антикоррупционное поведение студентов разных направлений подготовки основывается на различных системах личностной организации (регулятивные процессы, ценности и интегральные свойства личности): у студентов-юристов интегральный показатель антикоррупционной устойчивости личности наиболее тесно связан с уровнем их саморегуляции, у студентов-конфликтологов — с саморегуляцией и с ценностными установками на антикоррупционное поведение, у студентов, готовящихся стать государственными и муниципальными служащими, — с самодостаточностью и антикоррупционными установками [3, с. 98–99];

-

3) антикоррупционной устойчивости личности студентов разных направлений подготовки соответствуют разные показатели уровня развития их личной и, соответственно, профессиональной культуры:

-

— у обучающихся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» профессиональная культура в отношении антикоррупционного поведения на-

- ходится в пределах «социокультурной компетентности», то есть в их восприятии еще нет перехода от объектного восприятия своей роли в профессиональном становлении к восприятию себя в качестве субъекта будущей профессиональной деятельности;

-

— у студентов-юристов наблюдается переход от уровня «социокультурной компетентности» к личной культуре на уровне «духовности личности» — это свидетельствует о том, что данные студенты только начинают проявлять себя как субъекты будущей профессиональной деятельности;

-

— у студентов-конфликтологов профессиональная культура в отношении антикоррупционного поведения проявляется на уровне «духовности личности», что демонстрирует субъектность обучающихся в проявлении своей профессиональной культуры [3, с. 100].

Таким образом, во время обучения в вузе личность будущих выпускников претерпевает значительные изменения: складываются устойчивая система ценностей (личное мировоззрение и жизненная позиция) и эмерджентный образ «Я», формируются собственный стиль жизни, профессиональное самосознание, профессионально важные качества и компетенции, кристаллизуются значимые образцы поведения, способы его регуляции и саморегуляции и др. [3, с. 95].

Поэтому в психолого-педагогической работе по созданию условий для формирования высокой антикоррупционной устойчивости личности будущих специалистов мы видим важное условие не только эффективной борьбы с коррупцией, но и выстраивания гражданского общества и правового государства в России [5, с. 266].

В качестве рекомендаций по решению вышеобозначенной психолого-педагогической задачи мы считаем необходимым в процессе обучения будущих специалистов:

-

— создавать условия для включения антикоррупционной культуры в систему ценностей студентов, которая, в конечном счете, должна стать ведущим мотивом саморегуляции в ситуации конфликта интересов, причем, согласно концепции В. Н. Мясищева, и сам мотив может явиться «источником отношения» к деятельности, для чего необходимо продолжать повсеместное правовое просвещение и воспитание студентов вне зависимости от направления подготовки (включить в учебный план соответствующие дисциплины, например: «Психология коррупционной деятельности» [7], «Правовые и организационные основы противодействия коррупции в профессиональной деятельности», «Моральнопсихологическая подготовка» и др.), используя в учебном процессе личностно ориентированные методы и технологии обучения, позволяющие активизировать процесс развития антикоррупционного правосознания [10, с. 114];

-

— создавать условия для развития субъектной позиции студента и в познавательной, и в будущей профессиональной деятельности [3, с. 100], для чего необходимо включать в учебный процесс встречи с известными авторитетными специалистами (с активной антикоррупционной позицией) из области предметного интереса студентов, что поможет сформировать образ специалиста и, идентифицировав себя с ним, выстроить перспективу собственного профессионального развития; использовать тренинги, деловые игры и метод проблемного обучения, которые на реальных объектах учат практической деятельности с использованием научной теории; включать студентов во внеучебную деятельность вуза: студенческие советы, научные общества, дискуссионные клубы, научно-практические конференции, социальные проекты, конкурсы и акции антикоррупционной направленности, активизируя тем самым академический и профессиональный интерес; посредством получения новых знаний в ходе участия в указанных выше процессах у обучающихся будет формироваться многокомпонентная антикоррупционная устойчивость;

-

— развивать и укреплять институт наставничества в высшей школе: ранней юности свойственны проявления подросткового максимализма, который, в свою очередь, характе-

- ризуется непринятием и даже отрицанием общественных ценностей, студенты зачастую теряют уверенность в правильности выбора ценностных ориентаций, становятся безразличными к проявлениям коррупции («все берут, все дают»), отчего становится сложным сделать выбор законопослушного поведения в ситуации конфликта интересов. Ввиду этого важным условием для успешного формирования антикоррупционных установок является психолого-педагогическая поддержка преподавателя, входящего в референтную группу будущего специалиста, транслирующего правомерные общественные нормы, которые в результате интериоризации становятся собственными принципами и интегративными свойствами личности студентов.

Таким образом, коррупция как сложное социальное, правовое, а вместе с тем и психологическое явление представляет угрозу и отдельным сферам деятельности, в частности образованию, и государству в целом.

Для предупреждения коррупции и повышения эффективности уже действующих антикоррупционных мер предлагаем обратить внимание на разработку и внедрение тех из них, которые оказывают влияние на регулятивный и оценочный компоненты личности будущих специалистов: психолого-педагогическую работу в вузе по созданию условий для формирования высокой антикоррупционной устойчивости личности студентов.

Мы считаем, что важными направлениями в данной сфере должны стать:

-

— правовое просвещение и воспитание студентов, вне зависимости от направления их подготовки;

-

— повышение уровня личной и профессиональной культуры (субъектности) будущих выпускников;

-

— психолого-педагогические мероприятия, направленные на создание условий по включению антикоррупционной культуры в систему ценностей студентов.

Список литературы Формирование антикоррупционной устойчивости личности студентов в рамках антикоррупционного воспитания и просвещения

- Абдрахманова Л. В. Антикоррупционная устойчивость личности: специфика формирования в вузе // Непрерывное профессиональное образование как фактор устойчивого развития инновационной экономики: материалы 11-й Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 кн. Казань: Школа, 2017. Кн. 1. С. 242–246.

- Ванновская О. В. Личностные детерминанты коррупционного поведения // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 102. С. 323–328.

- Жукова Н. В., Валиева Т. В. Антикоррупционная устойчивость личности студента как субъекта личной и профессиональной культуры // Педагогическое образование в России. 2018. № 11. С. 94–102.

- Кантер В. В. Противодействие коррупции в сфере образования // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 12. С. 161–164.

- Лаптева О. И. Некоторые аспекты антикоррупционной устойчивости личности // Мир науки, культуры, образования. 2010. № 3. С. 266–270.

- Макарова М. Н., Вахрушев Р. В. Коррупция в высшем образовании и академическая этика // Высшее образование в России. 2014. № 12. С. 55–63.

- Моисеев А. В., Моисеева И. Г. О необходимости внедрения дисциплины «психология коррупционной деятельности» в высшее и дополнительное профессиональное образование // Пензенский психологический вестник. 2018. № 2. С. 39–53

- Пастушеня А. Н. Антикоррупционная устойчивость личности: психологическая характеристика // Вестник МГУКИ. 2013. № 6 (56). С. 25–28.

- Пастушеня А. Н. Склонность к коррупционному преступлению и антикоррупционная устойчивость личности: сравнительная психологическая характеристика // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2020. № 2 (81). С. 167–173.

- Хамдеев А. Р. Педагогические условия формирования антикоррупционной культуры студентов // Казанский педагогический журнал. 2013. № 6 (101). С. 112–116.