Формирование духовно-творческого потенциала учащихся сельской национальной школы в процессе приобщения к ценностям восточных цивилизаций

Автор: Балданова Надежда Николаевна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Проблемы двуязычия и этнокультурного образования

Статья в выпуске: 1.2, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается роль наследия восточных цивилизаций в саморазвитии и самореализации личности в сельской национальной школе.

Духовно-творческий потенциал, восточные цивилизации, проблема духовности, духовные ценности, гуманистическая парадигма, современная педагогика

Короткий адрес: https://sciup.org/148180633

IDR: 148180633 | УДК: 37.018.523

Текст научной статьи Формирование духовно-творческого потенциала учащихся сельской национальной школы в процессе приобщения к ценностям восточных цивилизаций

Еще более 10 лет назад на одном из международных семинаров, проведенном в рамках ЮНЕСКО, отмечалось, что важнейшей из основных причин угасания творческого потенциала народов является ослабление интеллектуальных и духовных традиций в результате разрушения национальной системы образования и подготовки слоя интеллигенции, чуждой своему народу, его истории, традициям, культуре.

В Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2007, 2008 гг. было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности - это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории . Это национальное богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений» [3,4].

В связи с этим неслучайно в Концепции духовно-нравственного воспитания личности гражданина России ведущая роль отводится новой российской общеобразовательной школе как важнейшему фактору, обеспечивающему преемственность социокультурного развития российского общества [2]. Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуаль- ная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь личности. Отношение к школе как единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и моральнонравственного состояния общества и государства.

Проблема, обозначенная в названии нашей статьи, интенсивно исследуется в новом научнопедагогическом направлении, сформировавшемся во второй половине XX в., - философии образования. Так, например, в авторской концепции Л.А. Степашко через изложение основных вопросов современной философии образования, рассмотрение гуманистических течений, школ, учений в зарубежной и отечественной педагогической мысли от древнейших времен и заканчивая XX веком, дана разработка концептуальных основ духовно-нравственного развития в образовании детей и юношества в России XXI века. Автор имеет в виду прежде всего задачи интеграции знаний о духовной сфере человека, саморазвитии и самовоспитании личности, духовных ценностях как фундаментальных основах человеческой культуры [6].

Проблеме развития творческого потенциала личности посвящены исследования Е.А. Глухов-ской, С.Р. Евинзон, Н.В. Клоповой, В.Ф. Колосовой. В диссертации З.В. Хохрина пишет об активизации духовно-творческого потенциала личности старшеклассника посредством сказки [7]. В трудах Г.М. Гладышева, В.В. Игнатовой духовно-творческий потенциал личности можно рассматривать как процесс приобщения человека к общечеловеческой духовной культуре и ценностям как ориентирам самореализации, поиску истины, добра и красоты. Воспитание духовно-творческого потенциала личности включает три взаимосвязанные сферы. В сфере моральных знаний, суждений, представлений, т.е. в когнитивной сфере, учащиеся овладевают различными сторонами общественного морального сознания, и прежде всего пониманием моральных требований, критериев моральной оценки. В сфере морально ценных переживаний складывается морально ценное и морально одобряемое отношение к другим людям. Формируются гуманистические, альтруистические чувства и отношения, внимание к нуждам и интересам других, способность считаться с ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины при нарушении норм.

Анализ работ по данной проблеме позволил выявить, что философское понятие «духовность» многозначно и тесно связано с понятиями «нравственность», «духовный мир», «духов ная жизнь». Философия образования выделяет следующие трактовки духовности. С «духовным», «духовностью» в человеке всегда связывали устремленность к «возвышенному», идеалам, высшим ценностям. Духовное саморазвитие личности усматривается в создании все новых индивидуальных смыслов, присвоении все новых духовных ценностей, в непрерывном процессе «выстраивания себя» как нравственной, самостоятельной, творческой личности. Ядро духовности - присвоенный личностью мир духовных ценностей. Термином «ценность» обозначается природное свойство человека, заключающееся в его отношении к миру, другим людям, самому себе, в котором всегда присутствует оценка объекта, проявляются избирательность, предпочтения, по сравнению с другими объектами. В неисчерпаемом мире духовных ценностей философско-педагогическая мысль выделяет мир человеческой культуры: науку, философию, искусство, религию, этику.

Следует отметить, что опытные педагоги, стоящие на позиции сциентистской ориентации образования, доказывают: без высокого научного уровня образования нормальное функционирование современного общества невозможно. Решение проблемы они видят в трактовке научных знаний как драгоценного опыта человечества, в обращении к нравственным проблемам, гуманитаризации естественных наук, усилении роли и места гуманитарного цикла образовательных дисциплин. Следовательно, одной из теоретических проблем современной педагогики является создание условий для развития у школьников гуманистически ценностных ориентаций в образовательном процессе условий для формирования у них их духовно-творческого потенциала через соответствующую гуманитарную образовательную среду. Эта задача является актуальной для современной образовательной школы России, в том числе и Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

В связи с этим в МОУ «Ага-Хангильская средняя общеобразовательная школа им. Б.Б. Барадина» возникла потребность в разработке экспериментальной модели образовательного пространства школы, способствующей формированию духовно-творческого потенциала личности.

При создании модели перед коллективом учителей школы возникла необходимость разработки теоретической базы эксперимента, в частности были определены основные понятия, обозначившие данную образовательную модель. Так, было выяснено, что «тип цивилизации» - понятие, используемое для наиболее крупного членения культурно-исторического развития человечества, позволяющего обозначить специфические особенности, характерные для многих обществ.

В основу типологизации положены четыре основных критерия:

-

1) общие фундаментальные черты духовной жизни;

-

2) общность и взаимозависимость историкополитической судьбы и экономического развития;

-

3) взаимопереплетение культур;

-

4) наличие общих интересов и общих задач с точки зрения перспектив развития.

На основе этих критериев вычленяются четыре основных типа цивилизации:

-

1) природные сообщества (непрогрессивные формы существования);

-

2) восточный тип цивилизации;

-

3) западный тип цивилизации;

-

4) современный тип цивилизации.

В авторской концепции, опирающейся на принципы цивилизационного подхода, Л. Се-менникова выделяет три типа: «непрогрессивная форма существования», «циклическое» и «прогрессивное развитие». К не прогрессивно му типу она относит «народы, живущие в рамках природного годового цикла, в единстве и гармонии с природой»; к циклическому типу развития -восточные цивилизации; прогрессивный тип представлен западной цивилизацией, начиная с античности до наших дней. Оценивая место России в кругу этих цивилизаций, Л. Семенни-кова отмечает, что она не вписывается полностью ни в западный, ни в восточный тип развития. Россия, не являясь самостоятельной цивилизацией, представляет собой цивилизационно неоднородное общество. Это особый, исторически сложившийся конгломерат народов, относящихся к разным типам развития, объединенных мощным, централизованным государством с великорусским ядром [5].

Россия, геополитически расположенная между двумя мощными центрами цивилизационного влияния - Востоком и Западом, - включает в свой состав народы, развивающиеся как по западному, так и по восточному варианту. Поэтому Л. Семеникова, вслед за В. Ключевским, Н. Бердяевым, Г. Федотовым, подчеркивает, что в российском обществе неизбежно сказывается как западное, так и восточное влияние. Россия представляет собой как бы постоянно «дрейфующее общество» в океане современных цивилизационных миров [5].

Анализ теоретических источников позволил нам констатировать, что научным сообществом на первый план в осмыслении путей и способов преодоления кризисного состояния выдвигаются не экономика, политика, социальные структуры и т.п., а культура, сам человек как духовное существо, способное к самоусовершенствованию, обновлению себя и мира. В философии образования методология современной культурологии используется как «цивилизационый подход к всемирному историко-педагогическому процессу» (М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов и др.). Философами образования огромный педагогический опыт стран и народов мира осмысливается с применением культурологического понятийного аппарата, отражающего современные представления о фундаментальных основаниях человеческой культуры и мировых цивилизаций. Этот способ целенаправленного социального наследования позволяет выявить глубинные связи культуры и образования, их духовные потенциалы в развитии современного человечества. Одно из направлений философско-педагогических поисков такого плана связано с изучением педагогической теории и практики Великих цивилизаций: традиционной восточной и техногенной западной.

Ученые считают, что в традиционных обществах Востока универсалии культуры: человек, природа, общество, космос и др. - имеют близкое жизненное наполнение. Человек представляется как часть космоса, погружен, растворен в космосе. Он благоговеет перед природой, в своей деятельности ориентирован на сохранение естественных процессов, учет природных ритмов, резонанса человека и космоса и т.п. Человек вписан в социум, в определенные рамки конфессиональных, кастовых, родовых и других отношений. Вектор активности человека направлен вовнутрь, на самоограничение, самовоспитание. В исканиях истины непременным условием считается единство познания и нравственности, нравственного пути человеческой жизни. Цель воспитания - ввести индивида в традиционный уклад жизни, соответствующий миру данной общности, сословия, группы людей. Строгое выполнение предписанных норм поведения, характерное для традиционных обществ, в педагогике отражается в проблемах развития воли и мотивации поведения, ориентированных на принятие и обязательное выполнение нормативных предписаний. Приобретение знаний в образовательном процессе выступает как средство достижения требуемого поведения, переживаний, представлений. Педагогика, как и весь уклад жизни, способствует воспроизведе- нию традиционного типа личности, а следовательно, сохранению и упрочению традиционного общества.

Тем не менее техника и технология завоевывают свои позиции и в восточных обществах и вынуждают их к адаптации к новым культурным и образовательным ценностям. По мнению некоторых ученых, древнейшая дальневосточная цивилизация, сложившаяся в Китае, распространившаяся на Корею, Японию и другие страны, сохранила неизменными свои фундаментальные основы вплоть до XXI века. Педагогика, не выделившаяся в самостоятельную область знания, тем не менее являлась существенным атрибутом этнического сознания, охватывала все стороны традиционного уклада жизни, превращала саму жизнь в средство воспитания. Традиционно в каждом поколении воспроизводилось сознание сопричастности к вечному - в идеалах предков, их культах и заветах.

В любом возрасте главная обязанность человека - усваивать традиции, ритуалы, символы, этические нормы, канонические тексты, непрерывно учиться. Учение приобретало значение высшей культурной и социальной ценности, характер культа. Воспринималось как свидетельство величия человека и неисчерпаемости его духовно-творческого потенциала, единственный и лучший способ утвердить человеческое в человеке, как саморазвитие, придание своему существованию нового качества: перерастать себя, становиться дорогой к самому себе, «вытягиваться в вечно вьющуюся нить Великого Пути». Открытие собственного несовершенства - вот что являлось движущей силой учения, истоком всех нравственных усилий человека.

Верность образцам мысли и поведения ценилась выше способности к созданию нового; созерцание-переживание, даваемое учением, ценилось выше приобретаемых знаний. Человек был растворен в социуме - педагогика способствовала воспроизведению в его сознании и поведении традиционных индивидуальных норм и ценностей. Жить достойно на этом свете означало жить в соответствии с принятыми предписаниями, в их исполнении испытывать моральное удовлетворение. Педагогика поддерживала традиции воспитания глубокой почтительности к старшим, в частности к родителям, учитель безоговорочно воспринимался ими как духовный наставник. Его функции обусловливались ценностями учения для развития человека. Помочь ощутить ученику ограниченность собственного опыта - вызвать стремление к его расширению. Выявить индивидуальные качества ученика - получить возможность ненасильственного влияния, развивая природные силы ученика, стимулируя стремление к саморазвитию и самосовершенствованию в сфере чувств, разума, деятельной воли. По нашему мнению, предложенные выше модели педагогики Востока и восточной цивилизации проявляют естественные связи установок педагогической деятельности с глубинными базовыми традициями и стереотипами восточного менталитета и таким образом создают основания для определения в меняющихся экономических, социально-культурных условиях стратегических линий развития «из себя», используя накопленный в опыте тысячелетий потенциал.

Насколько существенна для восточных обществ стратегия такого плана, показывает современное развитие образования в странах Востока. Во второй половине 20-го столетия произошла «встреча» восточных традиционных обществ с западной индустриальной цивилизацией, породившая сложные духовные процессы, попытки подражания, заимствования, поиски «обретения себя». Так, японская образовательная система, адаптируясь к высоким западным образовательным стандартам, умело используя компьютеризацию педагогического процесса, ориентируясь на тенденции развития информационного общества, в то же время сохраняет верность педагогической традиции, культурным ценностям этноса; развивается как бы изнутри. Эта система образования признана одной из самых эффективных в современном образовании.

На основании анализа вышеназванных научных исследований педагогический коллектив МОУ «АХСОШ им. Б.Б. Барадина» под руководством научного руководителя школы канд. пед. наук И.А. Маланова разработал и реализовал долгосрочный социально-педагогический проект «Духовный потенциал восточных цивилизаций как фактор саморазвития и самореализации личности». Вышеизложенная теоретическая база позволила сформулировать основные идеи эксперимента, которые в обобщенном виде раскрыты ниже.

Традиционная отечественная школа преимущественно основана на философско-педагогических концепциях Запада, направленных на формирование рационального способа познания мира. Реалии современного индустриального общества приводят к осознанию односторонности, узости рационального мировоззрения, основанного на естественно-научном знании. Достижения в области техники и технологии разрушили гармонию взаимоотношений че- ловека и природы. Вместе с тем новейшие научные открытия ставят под сомнение возможность логического, рационального познания мира, способность человеческого разума. Поэтому образование, ориентированное на западную педагогическую традицию, во многом обедняет духовное становление личности, в то время как восточная образовательная традиция предполагает духовное самосовершенствование личности, основанное на интуитивно-чувственном способе познания себя и окружающего мира. Это подразумевает непрерывное развитие личности как восхождение к своему духовному началу и человеческой сущности. На наш взгляд, гармоничное сочетание западных и восточных педагогических традиций позволит обогатить образовательное пространство школы и найти оптимальные пути для самореализации личности. Для восточной ментальности характерно восприятие себя как части окружающего мира, что должно стать основой формирования мировоззренческой позиции учащихся в новой образовательной парадигме школы. «Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, - утверждал Л.С. Выготский, - есть основной момент при переходе от возраста к возрасту» [1].

Разработка обобщенной педагогической модели школы, основанной на духовном потенциале восточных цивилизаций, предполагает создание гуманитарной образовательной среды, основанной на духовных ценностях восточных цивилизаций, способствующей глубокому изучению истории, искусства, религии, традиций и обычаев, традиционных способов хозяйствования и т.д. некоторых народов, проживающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, географических соседей - Агинского Бурятского автономного округа.

В процессе опытно-экспериментальной работы (ОЭР) педколлективом школы был осуществлен ряд мероприятий:

-

- Принято решение научно-методического совета школы «Об основных направлениях инновационной деятельности школы (протокол №3 от 28.09.2004 г.).

-

- Разработаны организационно-правовые основы ОЭР.

-

- Разработана Программа развития МОУ «АХСОШ им. Б.Б. Барадина» на период 20042009 гг. Определены стратегические приоритеты и социально-значимые направления опытноэкспериментальной работы (ОЭР).

-

- Получен статус окружной экспериментальной педагогической площадки 2005-2009 гг.

Содержание и уровни опытноэкспериментальной работы осуществлялись на следующих уровнях (Блоки 1, 2, 3, 4):

Теоретический:

-

- 4 соискателя БГУ из числа работников школы являются участниками ОЭР и осуществляют локальные исследовательские поиски в соответствии с принятыми в школе социальнозначимыми направлениями ОЭР.

Организационный:

-

- открыт цех народных промыслов;

-

- открыт театр детской моды Бадма-Сэсэг;

-

- открыты детские центры в соответствии с принятыми в школе социально-значимыми направлениями ОЭР;

-

- открыт школьный музей им.Б.Б. Барадина.

Технологический:

-

- организованы для педработников школы внутришкольные курсы, направленные на развитие информационной культуры педагогов с учетом уровней их информационнотехнологической компетентности.

Содержательный:

-

- участники ОЭР в соответствии с принятыми социально-значимыми направлениями разрабатывают авторские программы, спецкурсы и элективные курсы;

-

- за отчетный период опубликовано 29 статей актуальной тематики в коллективном научнопедагогическом сборнике педагогов и учащихся «Духовный потенциал восточных цивилизаций в нравственном воспитании учащихся».

Презентация результатов ОЭР школы педагогическому сообществу в отчетный период кроме перечисленных форм также включала следующее:

-

- региональная научно-практическая конференция педагогов АБА О и Забайкальского края с отчетом по ОЭР (Ага-Хангил, апрель 2009 г);

-

- традиционная районная НПК учащихся 4-8 классов «Юный краевед» (Ага-Хангил, 2006, 2008, 2010 гг.);

-

- тематические сборники исследовательских работ участников НПК «Юный краевед» (школьный музей им. Б.Б. Барадина);

-

- Международный конкурс «Школа высоких достижений» (Новосибирск, 2010 г.);

-

- Электронный библиографический справочник «Писатели и поэты Аги» и др.

Полученные в результате анкетирования и тестирования, бесед с учителями, школьниками и их родителями данные выступили основой для основных направлений учебно-воспитательного процесса: востоковедение, краеведение, туризм.

В ходе реализации проекта была создана школьная социально-психологическая служба сопровождения эксперимента, проводился мониторинг в течение всего периода ОЭР.

Для успешной реализации проекта, исходя из данных направлений, были созданы определенные условия, среди них: изменение содержания образования в национально-региональном и школьном компонентах учебного плана. В учебный план введены предметы с этнокультурным содержанием (школьный компонент):

Eho заншал.

Основы восточной философии.

Литературное краеведение.

Выдающиеся деятели бурятского народа.

Введен этнокомпонент в базовое содержание образования:

-

1. Предметы гуманитарного цикла (бурятский язык и литература, старомонгольский язык, МХК)

-

2. Предметы художественно-эстетического цикла.

Предлагаемая модель организации учебновоспитательного процесса на основе духовного потенциала восточных цивилизаций предусматривает комплексный охват образовательного процесса школы и выглядит следующим образом:

Блок 1. Предметно-познавательная деятельность

Введение этнокомпонента в базовое содержание образования:

-

1. Предметы гуманитарного цикла (бурятский язык и литература, старомонгольский язык, МХК)

-

2. Предметы художественно-эстетического цикла (технология, музыка, ИЗО)

-

3. Предметы естественнонаучного цикла (биология, география, физика)

Введение в учебный план предметов с этнокультурным содержанием (школьный компонент):

-

1. Eho заншал.

-

2. Основы восточной философии.

-

3. Литературное краеведение.

-

4. Выдающиеся деятели бурятского народа.

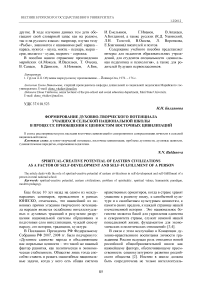

Блок 2. Внеурочная воспитательная деятельность

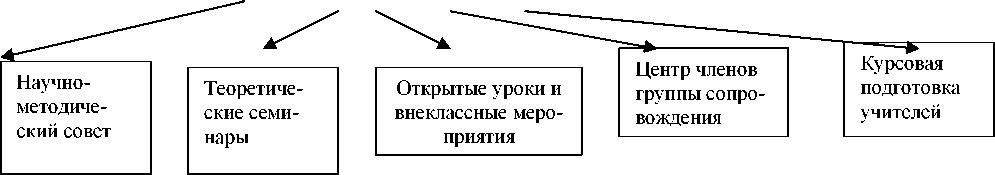

Блок 3. Взаимодействие с социокультурной средой

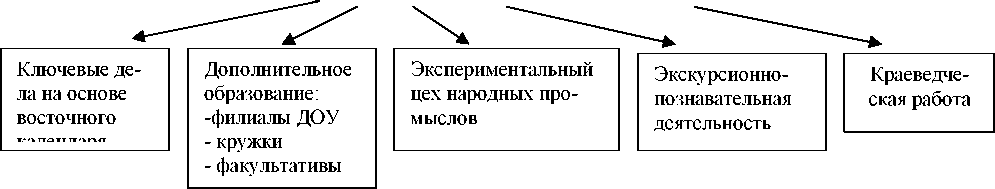

Блок 4. Педагогический потенциал

Опытно-экспериментальная работа школы проводилась под руководством и контролем специалистов и методистов РМК (и. Могойтуй), АО ИПК (и. Агинское). Итоговое заключение было вынесено членами экспертной комиссии ЧИПКРО (г.Чита) на VII Краевом конкурсе культурно-образовательных инициатив (ЧИПКРО, г.Чита, 2009 г.).

Члены экспертной комиссии отметили, что на современном этапе наблюдается повышенный интерес к проблемам развития национального (этнического) образования как неотъемлемой составляющей единой системы российского образовательного пространства. Это связано, прежде всего, с актуализацией национального самосознания и поиском культурной идентичности на фоне ослабленности родных языков и традиционных культур, являющихся результатом форсированного индустриального развития общества в XX в.

За период с 2004-го по 2009 г. педколлективом школы во главе с директором школы Л.Д. Балдановой проведена большая работа по формированию самосознания и идентичности учащихся на основе использования духовного потенциала восточных цивилизаций и традиций культуры бурятского народа. Центральное место в образовательной парадигме школы отводится формированию мировоззренческой позиции учащихся на основе восточной ментальности, характеризующейся восприятием себя как части окружающего мира. Для этого за счет часов регионального (национально-регионального) и школьного компонентов учебного плана школы вводится этнокомпонент образования, опирающийся не только на традиции и культуру бурятского народа, но и других народов Восточной Азии. Этнокомпонент вводится не только через гуманитарные предметы, но и через естественнонаучные, реализуется на всех ступенях обучения. В данный процесс вовлечен весь социум, окружающий ребенка, через систему дополни тельного образования, воспитательную систему, тесные контакты с семьей. Еще одно большое достоинство данного проекта состоит в деятельностном подходе к его реализации. Дети в практической деятельности достигли высоких результатов, что подтверждено большим количеством дипломов, грамот, благодарностей, положительных отзывов представителей общественности.

Учитывая географическое положение Агинского Бурятского округа, тесные исторические, экономические и культурные связи с народами Восточной Азии, традиции данного образовательного учреждения, социальную значимость проекта и возможность внедрения его результатов в педагогическую практику образовательных учреждений не только Агинского Бурятского округа, но и образовательных учреждений в местах проживания бурятского и другого коренного или старожильческого населения на территории Забайкальского края, решением экспертной комиссии МОУ «Ага-Хангильской средней общеобразовательной школе им. Б.Б. Барадина» присвоен статус краевой экспериментальной педагогической площадки (2009).

Таким образом, предлагаемая модель организации учебно-воспитательного процесса в сельской национальной школе по формированию духовно-творческого потенциала личности позволила выстроить целостное образовательное пространство учреждения на основе духовного потенциала восточных цивилизаций.

В данной модели через многообразие средств восточной культуры школьники постигают нравственные ценности, у них расширяется жизненное самоопределение и самовоспитание, формируется сопричастность к своему народу, этническая идентичность, формируется гражданская позиция, чувство ответственности, способствующие органическому вхождению личности в социум XXI века.