Формирование голоценовых отложений в нижнем течении реки Чёрной (северо-запад Большеземельской тундры)

Автор: Исаков В.А.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 3 (363), 2025 года.

Бесплатный доступ

Проведено фациальное расчленение голоценовых отложений в приустьевой части р. Чёрной (северо-запад Большеземельской тундры). Построена геоморфологическая схема долины реки по результатам литолого-фациального анализа осадков и геоморфологического (морфографического и морфометрического) исследования рельефа. Выявлены основные закономерности развития долины реки в послеледниковое время. Деградация полярного (осташковского) ледникового покрова в конце позднего неоплейстоцена и низкое положение территории северной части Большеземельской тундры способствовали формированию озёрно-морской террасы. Одновременно с гляциоизостатической компенсацией и подъёмом территории произошло врезание русловой системы и накопление осадков второй надпойменной террасы. Ингрессия Печорского моря в позднем голоцене способствовала накоплению осадков первой террасы и поймы с комплексом эстуарных отложений, формирование которых происходило в приливно-отливных условиях. Синхронно с ними на поверхности террас накапливались озёрные, озёрно-болотные и болотные осадки.

Четвертичные отложения, гранулометрический состав, минеральный состав, текстурный анализ, литолого-фациальный анализ, приустьевая часть долины р. чёрной

Короткий адрес: https://sciup.org/149148345

IDR: 149148345 | УДК: 551.794+551.89 | DOI: 10.19110/geov.2025.3.4

Текст научной статьи Формирование голоценовых отложений в нижнем течении реки Чёрной (северо-запад Большеземельской тундры)

К настоящему времени накоплен обширный материал о рельефе дна и составе донных четвертичных отложений южной части Баренцевоморского шельфа (Авенариус и др., 2001; Эпштейн, Чистякова, 2005; Павлидис и др., 2007; Рыбалко и др., 2021). Однако, несмотря на активные палеогеографические исследования морских территорий, проблема диагностики генетических типов осадков континентальной и прибрежной зоны остаётся открытой. Немаловажными являются исследования речных систем арктических регионов, которые играют важную роль в формировании современного рельефа и содержат ценную палеогеографическую информацию.

Долина р. Чёрной является третьим по величине водосборным бассейном северной части Больше-земельской тундры после рек Печоры и Коротаихи, которые поставляют значительное количество осадочного материала на шельф Баренцева моря (Политова и др., 2021).

В 1990 г. в верхнем и среднем течениях реки коллективом лаборатории геологии кайнозоя Института геологии Коми НЦ УрО РАН проведены комплексные

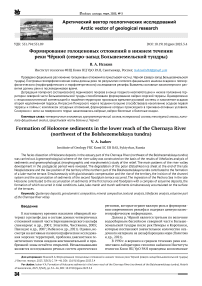

Рис. 1. Расположение и гипсометрическая характеристика приустьевой части долины р. Черной (северо-запад Большеземельской тундры) по данным цифровой модели рельефа ArcticDEM v4.1

Fig. 1. Location and hypsometric characteristics of the estuary part of the Chernaya River valley (north-west of the Bolshezemelskaya tundra) according to the digital elevation model ArcticDEM v4.1

литологические, палеомикротериологические, палинологические и геохронологические исследования, которые обосновали стратиграфическую позицию отложений верхнего и среднего неоплейстоцена и установили наличие трех разновозрастных ледниковых и межледниковых горизонтов (Андреичева, 2002). По результатам палинологических (Андреичева, Дурягина, 2005; Андреичева, Марченко-Вагапова, 2012) и палео-микротериологических (Андреичева и др., 1991; Andreicheva, Durjagina, 1995) исследований определён возраст межледниковых осадков. Находки мелких млекопитающих позволили датировать верхневычегодские, лайские и верхнеполярные отложения. Стоит отметить, что впервые в этом районе детальное палинологическое обоснование получил бызовской интерстадиальный горизонт (Андреичева, 2002), который представлен озёрными и озёрно-болотными осадками. Последние данные о перекрёстном 230Th/U- и 14С-датировании свидетельствуют о том, что часть из них формировалась в позднеледниковое время (Максимов и др., 2021).

Нижнее течение р. Чёрной характеризуется относительно слабой геолого-геоморфологической изученностью, а исследования ограничены лишь мелко- и среднемасштабным картированием территории (Петров и др., 2014.; Журавлёв и др., 2014), что приводит к значительным разногласиям в генетической и стратиграфической интерпретации четвертичных отложений. В 2023 г. сотрудниками лаборатории геологии кайнозоя Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН проведено исследование приустьевой части долины р. Чёрной (Воробьёв и др., 2023). При изучении использован комплекс литологических (текстурный, гранулометрический, минералогический, дифрактометрический), геоморфологических (морфологический и морфометрический) и геохронологических (14С-датирование осадков) методов.

Целью настоящей статьи является фациальное расчленение осадков террасового комплекса и восстановление хронологии развития приустьевой части долины р. Чёрной в послеледниковое время.

Материал и методы исследования

Материалом для статьи послужили результаты комплексного геолого-геоморфологического изучения осадков голоцена в приустьевой части долины р. Чёрной (рис. 1), расположенной на северо-западе Большеземельской тундры и впадающей в бассейн Печорского моря.

На исследованном участке долины реки заложены десять расчисток в береговых обнажениях, вскрывающих ледниковые, межледниковые и послеледниковые осадки, сформированные в позднем неоплейстоцене и голоцене.

Морфометрический анализ террасового и пойменно-руслового комплексов проведён с использованием цифровой модели рельефа (ЦМР) ArcticDEM v4.1. Углы наклона поверхностей и экспозиции склонов вычислены с использованием модуля 3D Analyst комплекса ArcGIS Pro. Геолого-геоморфологическая схема долины р. Черной построена по результатам полевых исследований, генетического расчленения отложений, обработки ЦМР и анализа спутниковых космических снимков высокого разрешения портала ESRI Imagery.

Фациальное расчленение отложений проводилось на основе текстурного и структурного анализов. Текстурные особенности осадков (слоистость, форма и размер слоёв, пространственное положение и взаимоотношение слоевых элементов) исследовались согласно методике Л. Н. Ботвинкиной (Ботвинкина, 1965).

Гранулометрический анализ осадков выполнен с применением ситового метода и метода лазерной дифракции (81 образец). Подготовка проб проведена по методике Н. А. Качинского (Качинский, 1958), которая позволяет определить карбонатность анализируемых осадков. Ситовой метод применялся для выяснения фракционного состава материала гравийно-песчаной размерности (от 10 до 0.1 мм). Алевроглинистая фракция (< 0.1) исследовалась на лазерном анализаторе частиц «Микросайзер-201С» при ЦКП «Геонаука» Ин-та геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар).

Для обработки полученных данных применялись методики статистических моментов и кумулятивных кривых (Романовский, 1977; Гроссгейм и др., 1984). Подсчитаны основные структурные показатели осадков: арифметический средневзвешенный диаметр зерен (dср), коэффициент сортировки материала (Sc), максимальный размер зёрен, соответствующий 1%-му содержанию всех фракций (С), и медиана (Md). Коэффициент сортировки растет в направлении увеличения сортированности отложений (Белкин, Рязанов, 1972; Романовский, 1977) и изменяется от нуля (Sc = 0 — несортированные осадки) до единицы (Sc = 1 — мо-нофракционные осадки). Максимальный размер зёрен (С) и медиана (Md) необходимы для реконструкции палеодинамических условий седиментации осадков на основе динамической диаграммы С–М Р. Пассега (Рейнек, Сингх, 1981), которая позволяет определить способ переноса обломочных частиц в водной среде (качение, сальтация, перенос в виде градационной или однородной суспензии).

Для классификации песчано-алевроглинистых пород использована треугольная диаграмма Л. Б. Рухина (Рухин, 1969).

Минералогический анализ 28 образцов выполнен по методике М. Ф. Викуловой (Викулова, 1957) с целью выявления общих закономерностей формирования вещественного состава осадков. Двухсотграммовая навеска осадка подвергалась мокрому рассеву на ситах с выделением мелкопесчаной фракции 0.25—0.1 мм с дальнейшим разделением полученного материала в тяжелой жидкости «Бромоформ», магнитной сепарации и изучению под бинокуляром.

Радиоуглеродное датирование семи образцов торфа выполнено в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН (Москва).

Результаты исследований

Морфографическая и морфометрическая характеристика рельефа

Приустьевая часть долины р. Чёрной расположена в северо-западной оконечности Хорейверской впадины и имеет перепад абсолютных отметок уреза воды до 2 м над уровнем моря (н. у. м.).

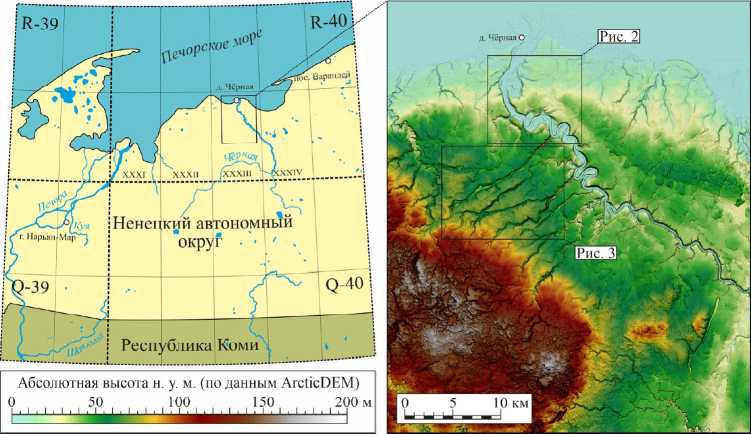

По данным полевых геоморфологических и цифровых морфометрических исследований рельефа, в бассейне нижнего течения р. Чёрной были выделены: аккумулятивный ледниковый, аккумулятивный озёрно-морской (прибрежная терраса) и эрозионноаккумулятивный рельеф двух надпойменных террас (НПТ) и поймы (рис. 2, a).

Аккумулятивный ледниковый рельеф занимает самые высокие гипсометрические отметки (20— 68 м н. у. м.) и представлен слабоволнистой моренной равниной с незначительным уклоном (1°) в северовосточном направлении. Осадки, слагающие выделенную форму рельефа, вскрыты в обнажениях Ч-23 (расчистки 1—3) и Ч-24 и представлены бызовскими (ленинградскими) аллювиальными светло- и тёмно-серыми хорошо сортированными песками, перекрытыми сплошным чехлом морены полярного (осташковского) возраста, представленной коричневато-сизыми плотными валунными суглинками мощностью 36

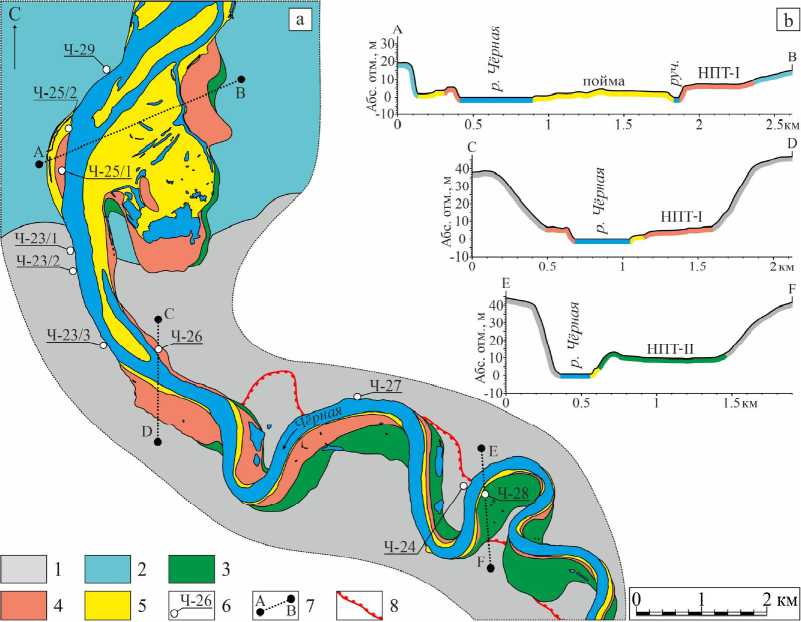

4—6 м (Андреичева, Воробьёв, 2025). Характерной особенностью данного типа рельефа является наличие древних речных излучин (меандров), погребённых под ледниковыми отложениями (рис. 2, a) и выделяющихся на ЦМР ArcticDEM. Поверхность осложнена многочисленными ложбинами стока талых ледниковых вод (рис. 3) шириной от 120 до 550 м и глубиной эрозионного вреза 15—45 м, дно которых сложено преимущественно грубообломочными (галька и мелкие валуны) осадками. Данные ложбины дренируют бассейн р. Черной и способствуют оттоку воды из озёрных водоемов, что приводит к формированию хасыреев — котловин, образовавшихся в результате спуска озёр (рис. 3).

Аккумулятивный озёрно-морской рельеф (прибрежная морская терраса) распространен на абсолютных отметках от 10 до 20 м н. у. м. (рис. 2, b, профиль A—B) и имеет слабый уклон поверхности (до 1°) в северном направлении. Отличительной особенностью его развития на территории является наличие озёр размером 0.15—2.2 км и их осушенных аналогов, выделяющихся в рельефе в виде заторфованных котловин. Существенное влияние на формирование озёрно-морской террасы оказывают современные криогенные процессы, которые проявляются в формировании бугров пучения высотой до 2—3 м на поверхности спущенных озёр.

Эрозионно-аккумулятивный аллювиальный рельеф пролегает узкой полосой вдоль русла р. Черной и представлен двумя надпойменными террасами и поймой.

НПТ-II высотой от 6 до 10 м н. у. м. имеет плоскую и волнистую равнинную поверхность, осложнённую многочисленными торфяниками с полигональным рельефом. Её характерной особенностью является наличие прирусловых валов высотой до 3—4 м, один из которых отчётливо дешифрируется на поперечном профиле E—F долины реки (рис. 2, b).

НПТ-I имеет перепад абсолютных отметок от 4 до 6 м н. у. м. (рис. 2, b, профиль C—D) и распространена преимущественно в нижней части исследуемого участка реки. Пойменная терраса широко развита преимущественно в нижнем течении реки (рис. 2, a), тогда как в среднем и верхнем слагает только узкую полосу ядер меандров. Она занимает гипсометрическое положение от 1.5 до 3 м н. у. м и характеризуется сегментногривистым морфологическим типом с многочисленными ручьями и старичными озерами.

Геолого-геоморфологическое строение бассейна нижнего течения р. Чёрной играет ключевую роль в формировании её гидрологического режима, типов русел, направлений течений и обусловливает конфигурацию террасового и пойменно-руслового комплекса. В границах распространения ледниковых осадков русло реки характеризуется врезанными и меандрирую-щими морфометрическими типами излучин с асимметричными трапециевидными и корытообразными поперечными профилями долины шириной от 0.4 до 1.1 км (рис. 2, b, профили C—D и E—F) и уклоном в северо-западном направлении. Глубина эрозионного вреза в доголоценовые осадки составляет от 30 до 55 м. В нижнем течении реки, где русло пересекает озерноморские отложения, формируются свободные морфометрические типы речных излучин с асимметричными широкими трапециевидными поперечными

Рис. 2. Геоморфологическая схема (a) и поперечные профили (b) долины р. Чёрной по данным цифровой модели рельефа ArcticDEM v4.1

Аккумулятивный рельеф: 1 — ледниковый, 2 — озёрно-морской (прибрежная терраса); эрозионно-аккумулятивный аллювиальный рельеф: 3 — НПТ-II, 4 — НПТ-I, 5 — пойменная терраса, 6 — разрезы береговых обнажений, 7 — геоморфологический профиль, 8 — граница распространения речных меандров, погребённых под мореной полярного возраста

Fig. 2. Geomorphological scheme (a) and cross-sections (b) of the Chernaya River valley according to the ArcticDEM v4.1 digital elevation model

Accumulative relief: 1 — glacial, 2 — lake-marine (coastal terrace); erosion-accumulative alluvial relief: 3 — floodplain terrace II, 4 — floodplain terrace I, 5 — floodplain, 6 — sections of coastal outcrops, 7 — geomorphological profile, 8 — the boundary of the distribution of river meanders buried under a moraine of polar age

Рис. 3. Долины стока талых ледниковых вод с системами осушенных и заболоченных озёрных котловин (хасыреев): 1 — долины стока талых ледниковых вод, 2 — хасыреи, 3 — озёра

Fig. 3. Tunnel valleys of glacial meltwater runoff with systems of drained and swampy lake basins (khasyreys): 1 — tunnel valleys, 2 — khasyreys, 3 — lakes профилями. Ширина долины в этом случае значительно больше — от 0.5 до 2.5 км, а глубина эрозионного вреза меньше — от 5 до 15 м (рис. 2, b, профиль A—B).

Характер последовательностей голоценовых отложений

В приустьевой части долины р. Чёрной голоценовые осадки изучены в пяти разрезах береговых обнажений.

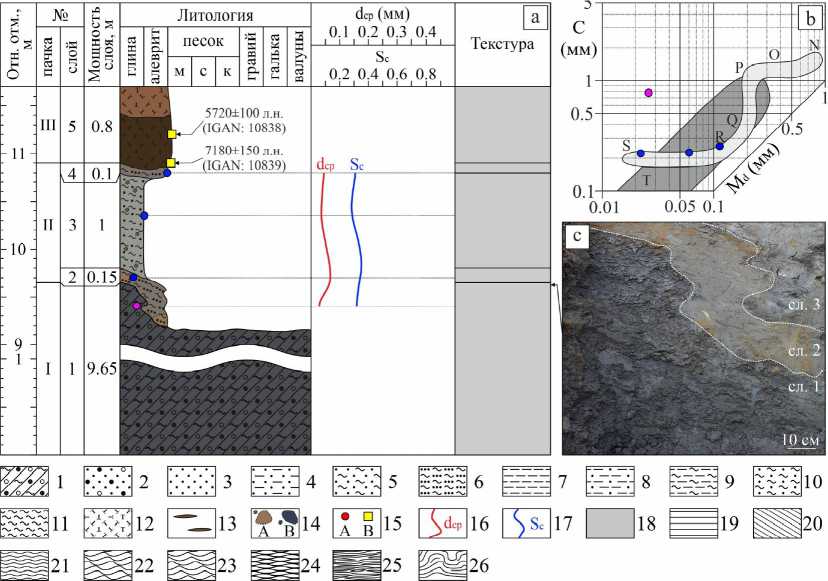

Отложения озёрно-морской террасы вскрыты в обн. Ч-29 (N 68°33'51,9790", E 56°31'35,5695"), располо- женном в 3.8 км вверх по течению от д. Черной. В основании разреза залегает морена, представленная серо-сизым плотным слабосортированным (Sc= 0.32) валунным суглинком (рис. 4, a) видимой мощностью 9.65 м, распадающимся на оскольчатую отдельность. Отмечается высокая карбонатность осадков (до 8.5 %). Контакт с вышележащим слоем четкий, наклонный (рис. 4, c). Слой 2 сложен серо-коричневой супесью мощностью 0.15 м, с пятнами гидроокислов железа. Выше по разрезу залегает метровый слой неслоистой сизо-коричневой слабосортированной (Sc = 0.29) 37

глины с диаметром зерен dср= 0.031, перекрытый 10-сантиметровым слоем серо-коричневой супеси (сл. 4). Венчает разрез слой 5 черно-коричневого торфа.

В минеральном составе тяжелой фракции пачки II выделена амфибол(19 %)-гранат(26 %)-эпидотовая (27 %) минеральная ассоциация (рис. 5), унаследованная от подстилающей морены полярного возраста (Андреичева, Воробьёв, 2025). Отмечается высокое содержание ильменита и группы титановых минералов (по 9 %). Количество метаморфических минералов не превышает 3 %.

На динамической диаграмме С—M Р. Пассега (Рейнек, Сингх, 1981) фигуративные точки образцов из обн. Ч-29 (рис. 4, b) сконцентрировались преимущественно в поле однородных осадков взвеси (S/R), что соответствует застойным и слабопроточным условиям седиментации.

Отложения НПТ-II вскрыты в обнажении Ч-28, расположенном в 17.5 км выше по течению д. Черной (N 68°29'51,2381", E 56°37'40,6083").

В основании разреза залегают светло-коричневые мелкозернистые (dср до 0.181 мм) хорошо сортирован-

Рис. 4. Строение осадков озёрно-морской террасы (обн. Ч-29): a — литологическая колонка, гранулометрический состав и текстурная характеристика; b — положение фигуративных точек образцов на динамической диаграмме Р. Пассега (по: Рейнек, Сингх, 1981); c — контакт морены (сл. 1) и супесей (сл. 2)

Литологическая колонка: 1 — морена, 2 — песок с гравием и галькой, 3 — песок, 4 — алевритовый песок, 5 — глинистый песок, 6 — супесь, 7 — алеврит, 8 — песчаный алеврит, 9 — глинистый алеврит, 10 — суглинок, 11 — глина, 12 — торф, 13 — линзы, 14 — гидроокислы железа (A) и марганца (B), 15 — точки отбора проб на гранулометрический анализ (A) и радиоуглеродное датирование органического вещества (B), 16 — средний диаметр зёрен, 17 — коэффициент сортирован-ности; 18—26 — слоистость: 18 — массивная (гомогенная), 19 — горизонтальная, 20 — косая, 21 — волнистая, 22 — рябь течения, 23 — рябь волнения, 24 — флазерная, 25 — линзовидная, 26 — конволютная

Классификационные динамические обстановки (по: Рейнек, Сингх, 1981): T — турбидиты; S/N — отложения потоков: S/R — однородные осадки взвеси, R/Q — осадки взвеси и сальтации, Q/P — осадки взвеси с некоторым количеством осадков перекатывания, P/O — осадки перекатывания с незначительным количеством осадков взвеси, O/N — осадки перекатывания

Примечание: цвета отложений в литологической колонке отражают их естественную окраску.

Fig. 4. Structure of sediments of the lake-marine terrace (outcrop Ch-29): a — lithological column, granulometric composition and textural characteristics; b — position of figurative points of samples on the dynamic Passeg diagram (according to: Reineck, Singh, 1981); c — contact of moraine (layer 1) and sandy loam (layer 2)

Lithological column: 1 — moraine, 2 — sand with gravel and pebbles, 3 — sand, 4 — silty sand, 5 — clayey sand, 6 — sandy loam, 7 — silt, 8 — sandy silt, 9 — clayey silt, 10 — loam, 11 — clay, 12 — peat, 13 — lenses, 14 — iron hydroxides (A) and manganese (B), 15 — sampling points for granulometric analysis (A) and radiocarbon dating of organic matter (B), 16 — average grain diameter, 17 — sorting coefficient; 18—26 — Layering: 18 — massive (homogeneous), 19 — horizontal, 20 — oblique, 21 — wavy, 22 — current ripples, 23 — wave ripples, 24 — flater, 25 — lenticular, 26 — convolute

Classification dynamic settings (according to: Reineck, Singh, 1981): T — turbidites; S/N — flow deposits: S/R — homogeneous suspended sediments, R/Q — suspended and saltation sediments, Q/P — suspended sediments with some amount of rolling sediments, P/O — rolling sediments with an insignificant amount of suspended sediments, O/N — rolling sediments

Note: the colors of the sediments in the lithological column reflect their natural coloring.

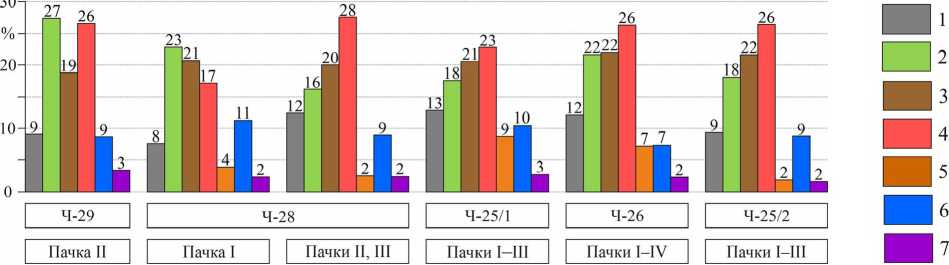

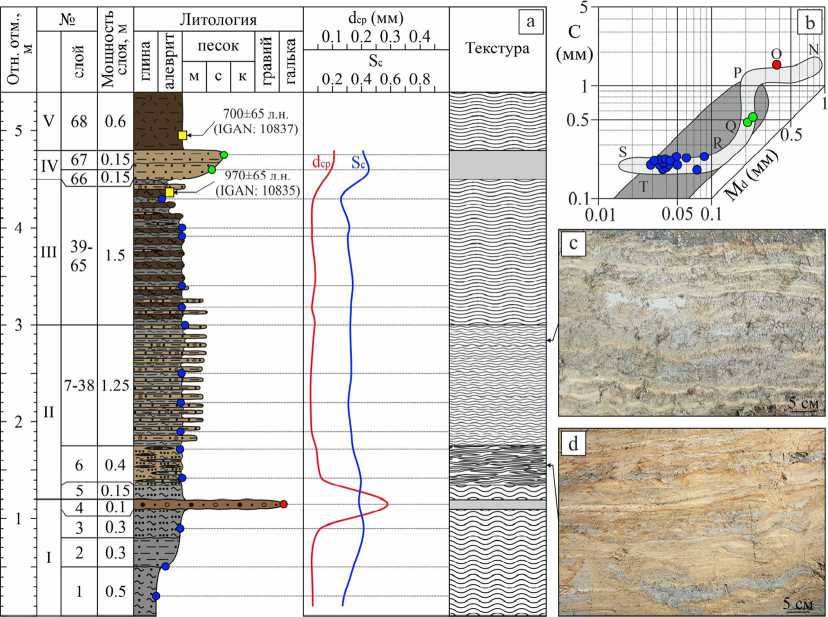

ные (Sc до 0.78) алевритовые пески (слои 1 и 3) мощностью по 0.4 м (рис. 6, a), разделённые 10-сантиметровым слоем 2 коричневых глинистых тонкозернистых (dср до 0.090 мм) песков. Они перекрыты ожелез-нённым средне-, мелкозернистым (dср = 0.193 мм)

хорошо сортированным (Sс = 0.78) песком (сл. 4) мощностью 0.1 м. В слоях 1—4 установлена слоистость ряби течения.

Выше по разрезу наблюдаются коричневато-серые глинистые пески (сл. 5) мощностью 0.2 м с тонкой

Рис. 5. Минеральный состав тяжелой фракции осадков долины р. Черной: 1 — ильменит, 2— эпидот, 3 — амфибол, 4 — гранат, 5 — сидерит, 6 — группа титановых минералов (рутил, титанит, лейкоксен), 7 — группа метаморфических минералов (кианит, ставролит, силлиманит)

Fig. 5. Mineral composition of the heavy fraction of sediments of the Chernaya River valley: 1 — ilmenite, 2 — epidote, 3 — amphibole, 4 — garnet, 5 — siderite, 6 — group of titanium minerals (rutile, titanite, leucoxene), 7 — group of metamorphic minerals (kyanite, staurolite, sillimanite)

Рис. 6. Строение осадков второй надпойменной террасы (обн. Ч-28): a — литологическая колонка, гранулометрический состав и текстурная характеристика; b — положение фигуративных точек образцов на динамической диаграмме Пассега (Рейнек, Сингх, 1981); с—е — слоистость: c — рябь течения; d — конволютная; e — тонкая пологоволнистая.

Условные обозначения см. на рис. 4

Fig. 6. Structure of sediments of the second floodplain terrace (outcrop Ch-28): а — lithological column, granulometric composition and textural characteristics; b — position of figurative points of samples on the dynamic Passeg diagram (Reynek, Singh, 1981); с—е — layering: c — current ripples; d — convolute; e — thin gently undulating.

Symbols are shown in Fig. 4

пологоволнистой (рис. 6, e) слоистостью (толщина слой-ков от 1 до 2 мм). Верхняя часть пачки I (сл. 6) представлена светло-коричневыми неслоистыми хорошо сортированными алевритовыми песками.

Осадки пачки I (рис. 5) характеризуются преобладанием минералов группы эпидота (23 %), амфибола (21 %) и граната (17 %). Значительны содержания титановых минералов и ильменита, соответственно составляющих — 11 и 8 %. Количество сидерита не превышает 4 %.

Выше фиксируется переслаивание коричневатосерых тонко- и мелкозернистых (dср = 0.091) глинистых песков (слои 7 и 9) и светло-коричневых мелкозернистых (dср = 0.136) алевритовых песков (слои 8 и 10) суммарной мощностью 0.65 м. Слоистость в сл. 7 конволютная (рис. 6, d), переходящая в рябь течения (рис. 6, c).

Средняя часть пачки II (рис. 6, а) сложена ритмичным переслаиванием коричневой супеси (слои 11, 13, 16, 18 и 20), глинистых (слои 14 и 21) и алевритовых (слои 12, 17 и 19) тонко- и мелкозернистых (dср от 0.93 до 0.94 мм) песков с мелкой волнистой и волнистой слоистостью суммарной мощностью 1.1 м. Наблюдаются тонкие прослои (до 1 мм) оторфованной серой глины. Слой 22 представлен коричневым слабосортированным (Sc = 0.36) суглинком мощностью 0.3 м с тонкой волнистой слоистостью.

Венчает разрез пачка III мелкозернистых светлокоричневых (слои 23, 25, 27 и 29) и ожелезнённых (слои 24, 26, 28) песков общей мощностью 1.8 м (рис. 6, а).

Хорошая сортировка осадков (Sc = 0.74) и средний диаметр частиц (dср от 0.156 до 0.176 мм) свидетельствуют о динамичных условиях седиментации.

В минеральном составе тяжелой фракции песков пачек II и III (рис. 5) выделена ильменит(12 %)-эпи-дот(16 %)-амфибол(20 %)-гранатовая(28 %) ассоциация с повышенным содержанием группы титановых минералов (9 %).

На эталонной динамической диаграмме Р. Пассега фигуративные точки образцов из осадков НПТ-II сконцентрировались преимущественно в полях, соответствующих отложениям речных потоков (рис. 6, b). Транспортировка осадков пачки I происходила во взвешенном состоянии и сальтацией (R/Q), тогда как для пачки II характерно ритмичное изменение режима движения частиц в виде однородной взвеси (S/R) до взвеси и сальтации (R/Q). Верхняя часть разреза (пачка III) накапливалась из взвеси с некоторым количеством осадков перекатывания (Q/P).

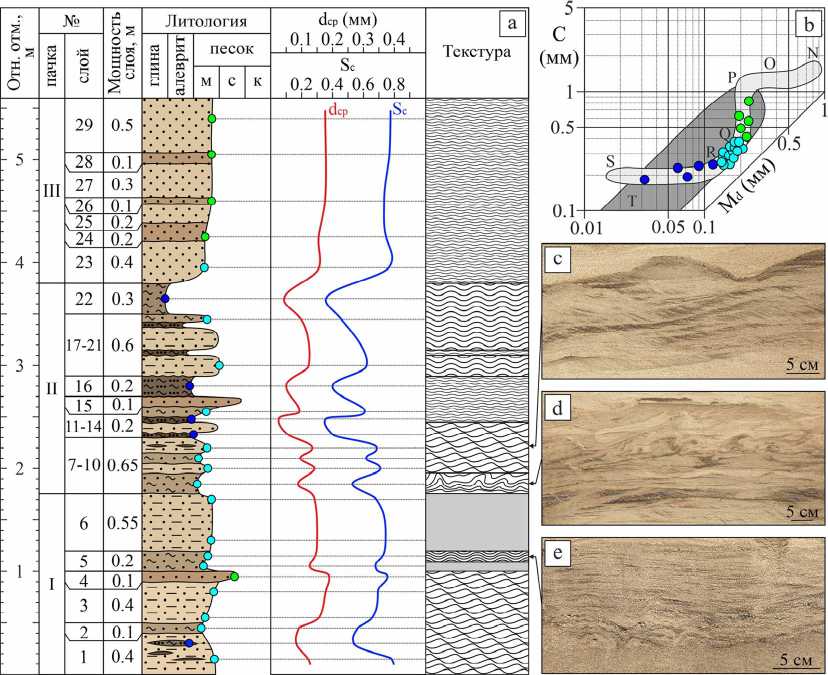

Осадки НПТ-I вскрыты в обнажениях Ч-25/1 и Ч-26 (рис. 2, a). Обн. Ч-25/1 расположено в 5.5 км вверх по течению от д. Чёрной (N 68°33'10,3356", E 56°30'19,3726").

В основании разреза выступает пачка переслаивания светло-коричневых хорошо сортированных (Sc = = 0.53—0.67) алевритовых мелкозернистых (dср от 0.109 до 0.177 мм) песков (слои 1, 3, 5, 7) и слабосортированных (Sc = 0.33) сизых супесей (слои 2, 4, 6, 8) суммарной мощностью 0.95 м (рис. 7, а). Слоистость неотчётливая косая, переходящая выше в крупную волнистую (рис. 7, d).

Рис. 7. Строение осадков первой надпойменной террасы (обн. Ч-25/2): a — литологическая колонка, гранулометрический состав и текстурная характеристика; b — положение фигуративных точек образцов на динамической диаграмме Пассега (Рейнек, Сингх, 1981); c, d — слоистость: c — мелкая волнистая; d — крупная волнистая

Условные обозначения см. на рис. 4

Fig. 7. Structure of sediments of the first floodplain terrace (outcrop Ch-25/2): а — lithological column, granulometric composition and textural characteristics; b — position of figurative points of samples on the dynamic Passeg diagram (Reynek, Singh, 1981); c, d — layering: c — fine wavy; d — lenticular

Symbols are shown in Fig. 4

Рис. 8. Строение осадков первой надпойменной террасы (обн. Ч-26): a — литологическая колонка, гранулометрический состав и текстурная характеристика; b — положение фигуративных точек образцов на динамической диаграмме Пассега (Рейнек, Сингх, 1981); c, d — слоистость: c — мелкая волнистая, d — линзовидная

Условные обозначения см. на рис. 4

Fig. 8. Structure of sediments of the first floodplain terrace (outcrop Ch-26): а — lithological column, granulometric composition and textural characteristics; b — position of figurative points of samples on the dynamic Passeg diagram (Reynek, Singh, 1981); с, d — layering: c — fine wavy, d — lenticular

Symbols are shown in Fig. 4

Выше по разрезу лежит полутораметровая пачка II (слои 9—36) переслаивания светло-коричневых тонко- и мелкозернистых (dср = 0.092 мм) алевритовых сортированных (Sc= 0.47) песков и светло-сизых супесей (рис. 7, а). Отмечается уменьшение средних диаметров частиц и коэффициентов сортированности по сравнению с нижележащей пачкой I.

Слои 37—57 сложены переслаиванием сизых слабосортированных (Sc = 0.30—0.42) глинистых алевритов и мелкозернистых (dср = 0.116 мм) светло-коричневых алевритовых песков суммарной мощностью 1.45 м с мелкой волнистой слоистостью (рис. 7, c).

В верхней части пачки III наблюдается 20-сантиметровый слой 58 неслоистых мелко- и среднезернистых хорошо сортированных (Sc= 0.52) алевритовых песков, перекрытых 35-сантиметровым сизым песчаным алевритом (сл. 59). По всей пачке наблюдаются единичные прослои коричневого торфа мощностью до 2—3 см.

Венчает разрез алевритистый темно-коричневый торф мощностью 0.35 м, с большим количеством растительных остатков.

В минеральном составе тяжелой фракции отложений в обн. Ч-25/1 (рис. 5) выделена ильменит(13 %)-эпи-дот(18 %)-амфибол(21 %)-гранатовая(23 %) ассоциация с повышенным содержанием сидерита (9 %) и группы титановых минералов (10 %).

Обнажение Ч-26 расположено в 9 км выше по течению д. Чёрной (N 68°31'42,2502", E 56°31'18,3276").

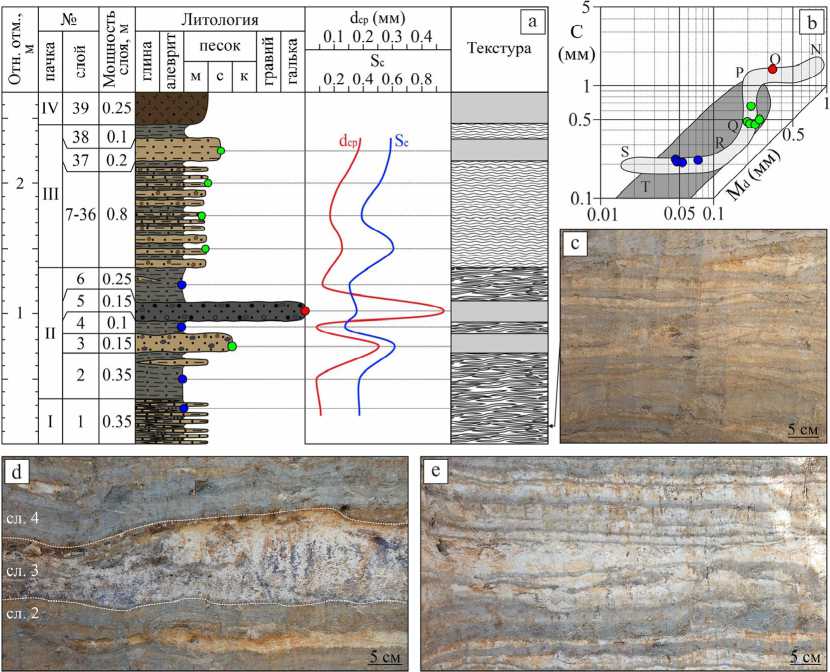

В основании разреза залегает полуметровый серо-сизый пластичный суглинок (сл. 1), перекрытый сизым песчаным алевритом (сл. 2) и сизой супесью (сл. 3) мощностью по 0.3 м (рис. 8, а). Слоистость в слоях 1—3 волнистая симметричная. Средний диаметр зерен (dср = 0.030—0.056 мм) и низкие коэффициенты сорти-рованности (Sc = 0.28—0.41) указывают на застойные и слабопроточные условия седиментации. В верхней части пачки I вскрывается 10-сантиметровый слой 4 среднезернистого (dср = 0.293 мм) плохо сортированного (Sc = 0.61) неслоистого ожелезнённого песка с гравием и мелкой галькой.

В основании пачки II залегает слой 5 сизой супеси с волнистой слоистостью, перекрытой линзовидно переслаивающимися (рис. 8, d) светло-коричневыми супесями и сизыми песчаными алевритами суммарной мощностью 0.4 м. Слои 7—38 сложены переслаиванием сизых слабосортированных (Sc = 0.32) глинистых алевритов и мелкозернистых светло-коричневых алевритовых песков мощностью 1.25 м, с мелкой волнистой слоистостью (рис. 8, c).

Выше по разрезу залегает полутораметровая пачка III (слои 39—65) волнисто переслаивающихся сизых слабосортированных (Sc = 0.26—0.34) глинистых (dср = 0.027—0.038 мм) алевритов и светло-коричневых мелкозернистых алевритовых песков (рис. 8, а). По всей пачке отмечаются прослои коричневого торфа (от 0.5 до 1 см), количество которых увеличивается вверх по 41

Рис. 9. Строение осадков пойменной террасы (обн. Ч-25/2): a — литологическая колонка, гранулометрический состав и текстурная характеристика; b — положение фигуративных точек образцов на динамической диаграмме Пассега (Рейнек, Сингх, 1981); c—e — cлоистость: c — линзовидная, d — линзовидная (сл. 2 и 4) и массивная (сл. 3), e — мелкая волнистая Условные обозначения см. на рис. 4

Fig. 9. Structure of floodplain terrace sediments (outcrop Ch-25/2): a — lithological column, granulometric composition and textural characteristics; b — position of figurative points of samples on the dynamic Passeg diagram (Reinek, Singh, 1981); с—e — layering: c — lenticular; d — lenticular (layers 2 and 4) and massive (layer 3); e — fine wavy

Symbols are shown in Fig. 4

разрезу, что свидетельствует о колебательных движениях уровня воды в бассейне седиментации и периодическом его обмелении. Присутствует редкая и неотчётливая слоистость ряби волнения.

Слои 66 и 67 сложены неслоистыми хорошо сортированными (Sc до 0.61) глинисто-алевритовыми мелко- и среднезернистыми (dср= 0.105 мм) песками суммарной мощностью 0.3 м. Венчает разрез черно-коричневый торф (сл. 68) с алевритовым заполнителем, мощностью 0.6 м.

Тяжелая фракция осадков из обнажения Ч-26 характеризуется преобладанием ильменита (12 %), эпидота (22 %), амфибола (22 %) и граната (26 %). Отмечается высокое содержание сидерита и группы титановых минералов (по 7 %).

Фигуративные точки образцов из обнажений НПТ-I расположены преимущественно в полях (S/N), соответствующих отложениям потоков (рис. 8, b). Для точек проб из обн. Ч-25/1 характерно ритмичное чередование осаждения частиц из однородной взвеси (S/R) до накопления осадков из взвеси с некоторым количеством частиц перекатывания (Q/P) и перекатывания с незначительным количеством взвеси (P/O). Иной характер распределения имеют осадки из обн. Ч-26, осаждение которых происходило преимущественно из однородной взвеси (S/R).

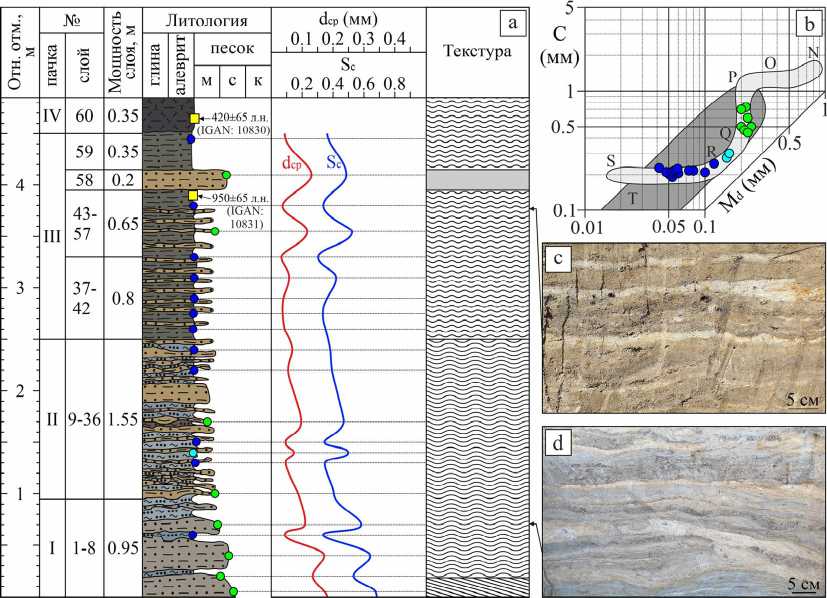

Отложения пойменной террасы вскрыты в обнажении Ч-25/2 (N 68°33'29.2266", E 56°30'37.5918"), расположенном в 5.1 км вверх по течению от д. Черной. В основании разреза залегает сл. 1 (рис. 9, а) представленный линзовидно переслаивающимися (рис. 9, c, d) сизыми супесями и светло-коричневыми мелкозернистыми алевритовыми песками суммарной мощностью 0.35 м. Выше по разрезу наблюдаются сизые глинистые алевриты (слои 2, 4 и 6), в которых количество песчаных линз значительно сокращается. С размывом их разделяют неслоистый (рис. 9, d) светло-коричневый среднезернистый (dср = 0.256 мм) хорошо сортированный (Sc = 0.62) песок (сл. 3) и серочерный среднезернистый (dср = 0.482 мм) слабосортированный (Sc = 0.38) песок (сл. 5) с крупным гравием и мелкой галькой. Слои 7—36 сложены переслаиванием сизых глинистых алевритов и мелкозернистых светло-коричневых алевритовых песков мощностью 0.8 м, с мелкой волнистой слоистостью (рис. 9, e). В верхней части пачки III наблюдается 20-сантиметровый слой 37 неслоистых мелко- и среднезернистых хорошо сортированных (Sc = 0.62) алевритовых песков, перекрытых 10-сантиметровым сизым песчаным алевритом (сл. 38). Венчает разрез черно-коричневый торф с песчаным заполнителем (сл. 39) мощностью 0.25 м.

Тяжелая фракция осадков пачек I—III пойменной террасы определяется эпидот(18 %)-амфибол(22 %)-гра-натовой(26 %) ассоциацией (рис. 5) с повышенным содержанием ильменита (9 %) и группы титановых минералов (9 %).

Фигуративные точки образцов из обнажения Ч-25/2 имеют сходный характер распределения (рис. 9, b), с точками проб из обнажения Ч-25/1, занимая преимущественно поля осадков однородной взвеси (S/R), взвеси с некоторым количеством осадков перекатывания (Q/P) и перекатывания с незначительным количеством осадков взвеси (P/O).

Обсуждение результатов

Анализ полученных данных по строению, составу и возрасту осадков приустьевой части р. Чёрной позволяет сделать следующие обобщения. Покровное оледенение севера Большеземельской тундры в полярное (осташковское) время обусловило накопление на всей территории исследований морены мощностью до 4—6 м. Характер её залегания на подстилающих, предположительно бызовских (ленинградских), аллювиальных осадках (Андреичева, 2002) свидетельствует о существовании в межледниковое время русловой сети, которая отчётливо дешифрируется на ЦМР по системе меандров, погребённых под мореной. Аналогичная древняя русловая сеть обнаружена по множественным буровым данным шельфа Печорского моря (Павлидис и др., 2007) и протягивается от устья р. Печоры в сторону пролива Карские Ворота.

Деградация полярного (осташковского) ледникового покрова в конце позднего неоплейстоцена способствовала компенсации гляциоизостатического прогиба северной части Большеземельской тундры, на что указывает разное положение береговых линий в Печорском море (Лавров, Потапенко, 2012) и Мировом океане (Peltier, Fairbanks, 2006) в поздневалдайское время. Изостатические процессы способствовали формированию прибрежной озёрно-морской террасы протяженностью более 800 км от Чёшской губы до западного склона Пай-Хоя (Лавров, Потапенко, 2012). Согласно выводам упомянутых авторов, она расположена на абсолютных отметках от 4—5 м (бровка у берега моря) до 25—30 м у тылового шва и сложена преимущественно тонко- и мелкозернистыми горизонтально-слоистыми песками, перекрытыми торфом (Арсланов, Лавров, 1987). В зонах сочленения прибрежной террасы с аккумулятивным ледниковым рельефом отмечается выклинивание песчаных осадков. В отложениях отсутствует морская фауна, что, по их мнению, связано с поступлением большого количества талой ледниковой воды.

В приустьевой части р. Чёрной озёрно-морская терраса вскрыта в обнажении Ч-29, где она сложена озерными серо- и сизо-коричневыми глинами и супесями (пачка II), вложенными в поверхность поздневалдайского ледникового рельефа. Средний диаметр зёрен (dср = 0.031—0.069 мм) и слабая сортировка (Sc = 0.29—0.34) супеси и глины свидетельствуют о застойных и слабопроточных гидродинамических условиях при накоплении осадков. Согласно результатам минералогического анализа, установлена четкая связь озерных отложений с подстилающей мореной поляр- ного (осташковского) возраста (Андреичева, Воробьёв, 2025) по преобладанию в ассоциации эпидота (27 %), граната (26 %) и амфибола (19 %). Унаследованный минеральный состав свидетельствует о накоплении осадочного материала озёрного бассейна при непосредственном участии ледниковых осадков, образовавшихся за счет поступления терригенного материала из районов Пай-Хоя и Новой Земли. Об этом также говорит значительное количество ильменита (9 %), характерного для Северо-Восточной питающей ледниковой провинции. Высокое содержание титановых минералов, таких как лейкоксен (5 %) и титанит (3 %), которые обладают высокой устойчивостью к выветриванию, вероятно, связано с денудацией древних метаморфических сланцев Тимана (Гросгейм, 1984) и последующим речным переносом этих минералов в бассейн р. Печоры и Печорского моря.

Регрессия Печорского моря в голоцене (Zeeberg et al., 2001) привела к осушению озерно-морской террасы и дренированию её поверхности с последующим спуском озёр. Это способствовало активному зарастанию дна озёрных котловин растительностью и накоплению болотных осадков (обн. Ч-29, пачка III) начиная с раннего атлантического периода (IGAN 10839: 7180 ± 150 л.н., 8001 кал. л.н.) и, вероятно, вплоть до раннего суббореала.

Одновременно с гляциоизостатическим поднятием северной части Печорской низменности и осушением прибрежной террасы происходило заложение русловой системы приустьевой части долины р. Чёрной в рамках погребённой речной сети бызовского (ленинградского) возраста. Низкий уровень Печорского моря в позднеледниковье (Авенариус и др., 2001) способствовал интенсивному врезанию русловых систем в поверхность аккумулятивно-ледниковой равнины, сложенной мореной полярного (осташковского) возраста, небольшая мощность которой не создавала для этого значительной преграды.

После деградации верхневалдайского ледникового щита и заложения русловой системы начался цикл свободного меандрирования русла р. Чёрной, который способствовал накоплению осадков НПТ-II (обн. Ч-28). На данном этапе исследований не представляется возможным дать точный ответ о времени её формирования.

Сочетание и распределение динамических условий седиментации (рис. 6, b) при образовании осадков НПТ-II (обн. Ч-28) очень характерны для русловых (пачка I) и пойменных (пачка II) фаций аллювия равнинных рек, перекрытых прирусловыми валами (пачка III). Для осадков русловой фации характерно преобладание в гранулометрическом составе песчаных фракций с незначительными вариациями в их количественных характеристиках, что свидетельствует о динамичных условиях седиментации и миграции русла реки во время накопления пачки I (рис. 6, а). Цикличное изменение фракционного состава пойменных отложений связано с колебанием сезонного стока воды. Прирусловые валы часто встречаются на поверхности НПТ-II и сложены хорошо сортированными (Sc = 0.74) однородными мелкозернистыми песками (dср = 0.156—0.176 мм), накопление которых проходило в результате выхода паводковых вод из берегов.

В минеральном составе тяжелой фракции террасового и пойменного комплекса долины реки выделе- 43

ны две различные минеральные ассоциации. Русловая фация аллювия (обн. Ч-28, пачка I) характеризуется преобладанием эпидота (23 %), амфибола (21 %) и граната (17 %). Аналогичный характер распределения минералов отмечен в озёрных и аллювиальных бызов-ских (ленинградских) осадках, расположенных в верхнем и среднем течениях реки (Андреичева, Марченко-Вагапова, 2014).

Вторая минеральная ассоциация установлена во всех остальных осадках второй и первой надпойменных террас и поймы. Для неё характерно закономерное увеличение количества устойчивых к выветриванию минералов: граната до 28 % и ильменита до 12 %. В то же время для неустойчивых минералов отмечается иной характер распределения, который выражается в снижении количества эпидота до 16 % и сидерита до 2 %. Это может свидетельствовать о возрастании зрелости осадка.

В позднем голоцене произошла ингрессия Печорского моря до отметок на 2—4 метра выше современных (Авенариус и др., 2001). Это способствовало накоплению осадков первой надпойменной (обн. Ч-25/1, пачки I—III) и пойменной террас (обн. Ч-25/2, пачки I—III), распределение и сочетание динамических условий седиментации которых характерно для эстуарных типов устьев рек. Об этом также свидетельствует линзовидная и мелкая волнистая слоистости, обусловленные переслаиванием глинисто-алевритовых и песчаных отложений, что характерно для приливно-отливных равнин и речных эстуариев (Рейнек, Сингх, 1981).

Частые колебательные движения уровня воды в эстуарии способствовали заложению озёрных бассейнов, один из которых вскрыт в основании обнажения Ч-26 (пачка I). Это подтверждается характерными текстурноструктурными особенностями отложений и увеличением среднего диаметра зёрен (dср) вверх по разрезу.

Последующее обмеление озёрного бассейна привело к формированию озёрно-болотных (пачки III и IV) и болотных (пачка V) осадков, накопление которых продолжалось вплоть до позднего субатлантического периода (IGAN 10837: 700 ± 65 л.н.; IGAN 10830: 420 ± ± 65 л.н., 458 кал. л.н.).

Заключение

Таким образом, на основе морфографического и морфометрического исследований рельефа выделены: аккумулятивный ледниковый, аккумулятивный озёрно-морской и эрозионно-аккумулятивный рельефы двух надпойменных террас и поймы. Проведено фациальное расчленение голоценовых осадков и установлены закономерности развития долины реки в послеледниковое время.

Деградация полярного ледникового покрова в конце позднего неоплейстоцена привела к гляциоизоста-тическому поднятию северной части Большеземельской тундры и врезанию долин стока талых ледниковых вод. Регрессия Печорского моря в голоцене привела к накоплению озёрно-морской террасы и заложению приустьевой части долины р. Чёрной в рамках погребённой речной сети бызовского возраста. Цоколь второй надпойменной террасы сложен фацией прирусловой отмели, вещественный состав которой указывает на 44

поступление осадочного материала из озёрных и аллювиальных бызовских отложений. Состав тяжелой фракции фации приречной поймы и перекрывающих её прирусловых валов характеризуется увеличением количества устойчивых минералов и уменьшением неустойчивых, что может свидетельствовать о возрастании зрелости минеральной ассоциации. Первая надпойменная терраса и пойма сложены эстуарными отложениями, формирующимися в приливно-отливных условиях Печорского моря.

Дальнейшие геохронологические, геохимические и структурные исследования осадков в долине р. Чёрной позволят детально установить фациальную принадлежность четвертичных отложений среднего и верхнего неоплейстоцена.

Автор искренне благодарен д. г.-м. н. Л. Н. Андреиче-вой за ценные рекомендации и замечания при подготовке настоящей публикации; к. г.-м. н. В. А. Салдину за помощь в интерпретации эстуарных осадков; к. г.-м. н. Ю. В. Голубевой, Н. Н. Воробьёву и к. г.-м. н. Т. И. Марченко-Вагаповой за помощь в организации и проведении экспедиционных работ.

Особую признательность автор выражает двум анонимным рецензентам за их конструктивную критику и ценные рекомендации, которые помогли существенно улучшить качество статьи.

Исследование проводилось в рамках научного проекта РНФ № 23-27-00281 «Верхний неоплейстоцен и голоцен на севере Печорской низменности: седиментоге-нез, стратиграфия, палеогеография».