Формирование и функционирование чередования ступеней согласных в прибалтийско-финских языках

Автор: Новак Ирина Петровна

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Языковая палитра

Статья в выпуске: 4, 2009 года.

Бесплатный доступ

Фонетическое явление чередования ступеней согласных характерно для большинства прибалтийско-финских языков. В статье рассмотрена история формирования данного явления, а также его функционирование в языке-основе и во всех современных прибалтийско-финских языках.

Прибалтийско-финские языки, фонетика, чередование ступеней согласных

Короткий адрес: https://sciup.org/14722823

IDR: 14722823

Текст научной статьи Формирование и функционирование чередования ступеней согласных в прибалтийско-финских языках

Чередование ступеней согласных – одна из основополагающих особенностей прибалтийско-финской морфофонологической системы, свойственная большинству языков данной семьи.

Чередование, или альтернация, – это факт различия звуков, занимающих одно и то же место в звуковой оболочке одной и той же морфемы в разных случаях ее употребления [1, 513 ]. В большинстве прибалтий-ско-финских языков выделяются два вида чередования – радикальное и суффиксальное. В первом случае изменение происходит в основе слова вследствие присоединения к ней аффикса, а во втором – в самих аффиксах.

Различные варианты звучания одной и той же морфемы называются алломорфами или альтернантами. В приведенных ниже примерах: кар. leipä: söin leivän ‘хлеб: я съел хлеб’, joki: jovet ‘река: реки’ – представлены две пары альтернантов: p:v, k:v. Алломорфы существуют одновременно, но каждый из них употребляется в определенных условиях в зависимости от позиции, или ступени чередования. Для прибалтийско-финских языков характерно наличие двух или трех ступеней чередования. Три ступени – краткая, долгая и сверхдолгая – встречаются только в эстонском языке: tuba ‘комната’ – õpin ‘я учу’– õppida ‘учить’. В остальных же прибалтийско-финских языках в системе чередования согласных выделяются две ступени – сильная и слабая. При радикальном чередовании выбор ступени зависит от качества слога. Сильная ступень выбирается в открытом слоге, т. е. заканчивающемся на гласный звук, а слабая – в закрытом, т. е. заканчивающемся на согласный: фин. mat-to: ma-tot ‘ковер: ковры’, ma-to: ma-vot ‘червь: черви’. Данный пример показывает также, что в прибалтийско-финских языках согласные вступают между собой как в количественные, так и в качественные чередования. Количественное, или квантитативное, чередование распространяется на удвоенные согласные – геминаты; в результате данного вида чередования происходит сокращение геминат. Качественное, или квалитативное, чередование характерно для одиночных согласных или сочетаний двух различных по качеству согласных, что приводит к замене одних согласных другими или к их полному исчезновению.

Сказанного достаточно, чтобы понять, что данное морфофонологическое явление – довольно широко разветвленная система. Д. В. Бубрих справедливо назвал ее самым сложным явлением фонетики данной группы языков [2, 119 ]. Очевидно, что его корни уходят в праязыковую среду. Однако до сих пор ведутся споры о времени и причинах возникновения чередования ступеней согласных. В связи с этим можно выделить три основные теории, каждая из которых имеет своих приверженцев и ряд существенных доказательств. Рассмотрим их в хронологическом порядке.

Согласно первой теории чередование ступеней согласных сформировалось еще в уральском праязыке. Сравнив чередование в самодийских и прибалтийско-финских языках, впервые к такому выводу пришел исследователь финно-угорских языков профессор Э. Н. Сетяля. Доказательством уральских истоков данного фонетического явления служит наличие чередования в самодийских языках. По Э. Н. Сетяля, первоначально чередование имелось во всех языках уральской языковой семьи, но в некоторых группах исчезло в результате исторического развития [16].

В большинстве прибалтийско-финских языков выделяются два вида чередования – радикальное и суффиксальное. В первом случае изменение происходит в основе слова вследствие присоединения к ней аффикса, а во втором – в самих аффиксах.

Действительно, современные самодийские языки обнаруживают довольно развернутую систему чередования ступеней согласных. В нганасанском языке наиболее распространенными видами чередования являются, например: г:к, дз:т, к:г, т:дз, с:дь, х:б, 0:дз, 0:дь, нд:нт, нс:ндь, нг:нк, нк:нг, нх:мб, бугур: букурә ‘сеть: сети’, десы: деди ‘отец: они отцы’ [4, 378–441]. Чередование наблюдается как в корне слова, так и в суффиксах и затрагивает не только одиночные согласные, но и их сочетания, как и в современных прибалтийско-финских языках. Для ненецкого и энецкого языков также характерно регулярное чередование ступеней согласных, однако достаточно сильно отличающееся от нганасанского.

Пермские языки тоже обнаруживают чередование ступеней согласных. Так, в коми-зырянском и коми-пермяцком языках наблюдается чередование л:в (в положении перед согласным или на конце слова): кылö: кылам: кывны: оз кыв ‘слышит: слышим: слышать: не слышит’ (коми-зырянский); сьылö: сьылам: сьывны: сьыв ‘поет: поем: петь: пой’ (коми-пермяцкий). Из угорской группы языков чередование, например л:т, характерно для хантыйского : хатл: хаттыт ‘день: дни’, катлта: каттэ ‘держать: держи’ [4, 285–377 ].

Все же система чередования в самодийских, пермских и хантыйском языках сильно отличается от прибалтийско-финской, а в волжских языках данное явление полностью отсутствует. Поэтому теория Э. Н. Сетяля не нашла сторонников при дальнейших исследованиях.

По второй теории, которой придерживались такие финно-угроведы, как Д. В. Бубрих, Л. Хакулинен, Э. Итконен, Л. Пости, П. Равила и Т. Итконен, чередование ступеней согласных сформировалось в ранний период функционирования прибалтийско-финско-саамского языка-основы. В качестве основного доказательства данной гипотезы выступает наличие системы чередования, сходной с прибалтийско-финской, в саамском языке. Ученые приводят также ряд причин, повлиявших на формирование данного фонетического явления, ранее не знакомого праязыку. Л. Пости причиной возникновения чередования ступеней согласных в прибалтийско-финско-саамском праязыке называет влияние германского праязыка, для которого оно было характерно [12]. Э. Итконен доказывает, что чередование ступеней согласных сформировалось в праязыке самостоятельно, без посторонних влияний. Оно было вызвано распределением энергии при произношении открытых и закрытых слогов. На артикуляцию закрытого слога требуется больше энергии, чем на артикуляцию открытого слога, получить же эту энергию удалось при ослаблении артикуляции первого согласного компонента безударного слога. В соответствии с данной теорией сходное фонетическое явление могло зародиться одновременно в любом из языков уральской языковой семьи, что, собственно, и произошло в самодийских языках [5, 55–84].

Согласно третьей теории чередование сформировалось лишь в поздний период прибалтийско-финского праязыка, после отделения саамского языка. Впервые данную теорию представили М. Кастрен, А. Генетц и Й. Буденц. В дальнейшем Л. Кеттунен установил, что чередование согласных встречается только в северных диалектах саамского языка и полностью отсутствует в вепсском и ливском. Это дало ученому основание считать, что названное фонетическое явление возникло только после отделения данных языков от общего языка-основы [8, 55 ].

В свою очередь, Т. Итконен в результате сравнительного анализа чередования ступеней согласных в современных языках прибалтийско-финско-саамской семьи, пришел к выводу, что оно зародилось в одном из диалектов неоднородного прибалтийско-финского праязыка, а именно в его северном диалекте, из которого в дальнейшем развились финский, ижорский, карельский и вепсский языки. С этой территории явление стало распространяться на север и юг, что послужило причиной формирования чередования ступеней согласных в саамском праязыке и в южном диалекте прибалтийско-финского языка-основы [6, 375 ].

Для прибалтийско-финских языков характерно наличие двух или трех ступеней чередования. Три ступени – краткая, долгая и сверхдолгая – встречаются только в эстонском языке.

Т. Лехтинен, сопоставив систему чередования ступеней в прибалтийско-финском языке и северных диалектах саамского языка и выявив ряд отличительных особенностей, также пришел к выводу, что возникновение этого фонетического явления в данных языках не имеет общих генетических корней. Причиной его формирования Лехтинен назвал чередование в слове ударных и безударных слогов, которое отчетливо прослеживается и в современных прибалтийско-финских языках [10, 144–145 ].

Большинство ученых финно-угроведов относят возникновение чередования ступеней согласных к общему для всех прибалтийско-финских и, вероятно, саамского языку-основе, а не к уральскому праязыку. Главный вопрос заключается в том, когда сложилось чередование ступеней согласных: в ранний или поздний период функционирования прибалтийско-финского языка-основы, до или после отделения саамского праязыка.

Система чередования в самодийских, пермских и хантыйском языках сильно отличается от прибалтийско-финской, а в волжских языках данное явление полностью отсутствует.

Очевидно, что есть несколько причин, которые в совокупности привели к возникновению фонетического явления чередования ступеней согласных. Прежде всего это естественные причины, вызванные произносительными особенностями. Сложно поверить, что изменение в тысячелетиями развивающемся языке произошло внезапно, ведь чередование ступеней согласных полностью отсутствует в большинстве финно-угорских языков, и в первую очередь в наи-более близкой к прибалтийско-финско-саамской волжской группе языков. Для начала формирования явления нужен был какой-то толчок. Таким толчком вполне могло послужить германское влияние. Финно-угроведы, опираясь на археологические данные и результаты исследования пласта германских заим-ствований, сходятся во мнении, что контакты между прибалтийско-финским и германским этносами были продолжительными и датируются началом I тыс. до н. э.

Период функционирования прибалтийско-финско-саамского праязыка датируется ими 1000–500 гг. до н. э., в то время как период прибалтийско-финского языка-основы ученые обычно ограничивают временными рамками 500–0 гг. [3, 4–9 ]. Отсюда можно сделать вывод, что явление чередования ступеней согласных могло зародиться как до, так и после отделения саамского праязыка.

С одной стороны, в системе чередования ступеней согласных саамского языка есть ряд отличительных особенностей, что свидетельствует о данном явлении как самостоятельном. Одно из доказательств этого заключается в отсутствии чередования ступеней согласных в южных диалектах саамского языка. С другой стороны, согласно М. Корхонену, у систем чередования прибалтийско-финских и саамского языков все-таки имеются общие корни. Первоначально чередование охватывало только взрывные согласные, но уже в саамском праязыке качественное чередование затронуло аффрикаты, а количественное – распростра- нилось почти на все согласные. Древнее саамское чередование было автоматическим: сильная ступень присутствовала в открытом слоге, слабая – в закрытом, но в результате явления выпадения конечных звуков различных форм слова чередование получило морфофонологическую функцию. В современных саамских диалектах нередко только благодаря чередованию можно отличить формы слова друг от друга: guolle (<*kuollē): guole (<*kuolēn): guollen (<<*kuollēnē) ‘рыба’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.: эсс. ед. ч. В южных же диалектах вокализм и консонантизм конца слова сохранились, поэтому необходимость выражать форму слова с помощью чередования отпала [9, 18–148]. Еще одним доказательством наличия древнего чередования в южных диалектах саамского языка может быть присущее для этих диалектов суффиксальное чередование, что указывает на принципиальную возможность функционирования в праязыке и радикального чередования [14, 305].

Как было отмечено выше, некоторые исследователи исключают возможность функционирования чередования ступеней согласных в вепсском и ливском языках. В обоих языках в настоящее время данное явление полностью отсутствует, но это не значит, что его никогда не было. Л. Пости полагает, что в вепсском и ливском языках произошло озвончение древних смычно-взрывных согласных k, t, p в g, d, b, а древние спиранты γ, δ, β, будучи слабоступен-ными вариантами согласных k, t, p, также перешли в согласные g, d, b. Таким образом слабая и сильная ступени полностью совпали и чередование исчезло [11, 150–177]. Сходной точки зрения придерживались

Распространение прибалтийско-финских языков

языковеды Э. Н. Сетяля, Ю. Вихманн и К. Ф. Карь-ялайнен. Согласно Э. Тункело, в результате влияния соседних латышского и русского языков ливский и водский языки утратили геминаты, а следовательно, и количественное чередование. Современное же количественное чередование в ливском языке – это более позднее самостоятельно сформировавшееся явление, так как оно не зависит от открытости или закрытости слога. В северном диалекте вепсского языка встречается количественное чередование: ottab ‘он берет’, otam ‘мы берем’ . Тункело усматривает здесь влияние соседнего карельского языка, но не исключает и возможность того, что вступающие в количественное чередование геминаты северных вепсских диалектов, наименее ощутивших влияние русского языка, – сохранившееся наследие прибалтийско-финского праязыка [17, 9–42 ]. Еще одним доказательством наличия древнего чередования в вепсском языке может служить имеющееся во всех диалектах чередование z:h: kejaz: keihan ‘копье ном. ед. ч.: ген. ед. ч.’

В языке-основе функционировало как радикальное, так и суффиксальное чередование.

Чередование ступеней согласных выполняло чисто фонетическую функцию и зависело от звукового окружения, качества слога.

Приведенные доказательства позволяют сделать вывод, что чередование ступеней согласных скорее всего возникло еще в прибалтийско-финско-саамском языке-основе. Что же представляло собой данное явление в праязыке? Ответ на этот вопрос ученые получили в результате сравнительного анализа чередования ступеней согласных в современных прибалтийско-финских и саамском языках.

В языке-основе под влиянием вышеназванных причин количественной редукции подверглись геминаты kk, tt, pp, tts (*kk: *˘kk, *tt: *˘tt, *pp: *˘pp, *tts: *˘tts). В отношения качественного чередования вступили смычно-взрывные согласные k, t, p, и фрикативный s . Вопрос о том, какой вид чередования появился раньше – качественное или количественное, – остается открытым.

Качественные изменения происходили только в звонком фонетическом окружении, т. е. в положении после гласных, сонорных согласных l, r или носовых согласных n, m. Именно здесь закономерно происходило ослабление звучания согласного. Таким образом, чередование затрагивало сочетания согласных lk, lp, lt, rk, rt, rp, nk, mp, nt. В результате качественной редукции соответствием смычно-взрывных согласных *k,*t, *p в слабой ступени стали звонкие фрикативные звуки

*γ, *δ, *β, заимствованные из германского праязыка, а фрикативный *s в слабой ступени редуцировался в щелевой *Z . В положении после носовых согласных смычно-взрывные чередовались в слабой ступени со звонкими соответствиями: *ŋk: ŋg, *mp: mb, *nt: nd , так как в положении после носовых согласных m и n произношение спирантов было фонетически невозможным [13, 19 ].

В языке-основе функционировало как радикальное, так и суффиксальное чередование. Чередование ступеней согласных выполняло чисто фонетическую функцию и зависело от звукового окружения, качества слога [7, 6 ]. Важную роль играло также положение слога в слове: чередование происходило только в позиции после ударного слога. Это правило до сих пор действует в водском, эстонском языках и лив-виковском наречии карельского языка: кар. emändät ‘хозяйки’ ; вод. viheldän ‘я свищу’ .

Отдельно следует упомянуть еще один вид чередования, который не встречается в современных прибалтийско-финских языках: смычно-взрывных согласных, замыкающих слог. В языке-основе оно зависело от открытости-закрытости последующего слога. Если следующий слог был открытым – сохранялась сильная ступень, а если закрытым – выступала слабая: *kakla: kaγlan, *kopra: koβrassa . В результате развития чередование обобщилось в финском языке в пользу слабой, а во всех остальных – в пользу сильной ступени [18, 32 ].

Уже в период функционирования языка-основы система чередования ступеней согласных претерпела ряд изменений. Естественно, прибалтийско-финский праязык не был единым. Ученые выделяют в нем три основных диалекта: южный, северный и восточный. Однако важнейшие изменения, произошедшие в древней системе чередования, затронули все диалекты. К таким изменениям относятся редукция слабосту-пенных аллофонов геминат до одиночных согласных (˘kk>k, ˘tt>t, ˘p>:p, ˘tts>ts) , ассимиляция спирантов с предыдущими сонорными и носовыми (*lγ>ll, *rγ>rr, *rδ>rr, *lδ>ll, nγ>nn, nδ>nn, mβ>mm) , замена согласного *Z в чередовании *s:*Z на фрикативный h , заимствованный из германского праязыка [13, 19 ].

Данные о том, как в дальнейшем видоизменилось чередование ступеней согласных в отдельных языках, приведены в сводной таблице, составленной на основе работ языковедов А. Ряйсянена, Л. Хакулинена, М. Раполы, А. Лаанеста, А. Совиярви, Л. Кеттунена, М. Хинта, П. М. Зайкова, Л. Ф. Маркиановой. Важно отметить, что она отражает также диалектные особенности чередования.

Из таблицы видно, что квантитативные чередования, затрагивающие геминаты kk, tt, pp, имеются во всех языках. Однако древнее чередование tts:ts сохранилось только в восточных диалектах финского языка, а в ижорском, карельском, вепсском и водском оно

Чередование ступеней согласных в современных прибалтийско-финских языках

|

Язык-основа |

Финский |

Ижорский |

Карельский |

Вепсский |

Водский |

Эстонский |

Ливский |

|

kk:k |

kk:k |

kk:k |

kk:k |

kk:k |

kk:k |

kk:k |

kk:k |

|

tt:t |

tt:t |

tt:t |

tt:t |

tt:t |

tt:t |

tt:t |

tt:t |

|

pp:p |

pp:p |

pp:p |

pp:p |

pp:p |

pp:p |

pp:p |

pp:p |

|

tts:ts |

tts:ts tts:tt tts:ht tts:ss |

čč:č |

čč:č |

čč:č |

čč:č |

tts:ts |

tts:ts |

|

k:γ |

k:0 k:v k:j k:h |

k:0 k:vv k:j |

k:0, g:0 k:v, g:v k:j, g:j |

k:0 k:j k:g k:h |

g:0 g:j |

||

|

lk:ll |

lk:l lk:lj lk:lv |

lk:l |

lk:l, lg:ll |

lk:lj:ll lk:lg |

lg:l |

||

|

rk:rr |

rk:r rk:rj rk:rv |

rk:r |

rk:r, rg:rr |

rk:rj rk:rg |

rg:r |

||

|

nk:nn |

nk:ng nk:nn |

nk:ng nk:nj:nn |

|||||

|

hk:h |

hk:h |

hk:h |

hk:hg hk:hj |

hk:h |

|||

|

tk:D |

tk:t |

tk:dg |

|||||

|

sk:s |

sk:z |

sk:s |

sk:zj:zz |

sk:s |

|||

|

t:δ |

t:0 t:v t:j t:d t:r t:l |

t:0 t:vv t:j |

t:0, d:0 t:v, d:v t:j, d:j |

t:0 t:v t:j t:h |

d:0 d:j |

||

|

lt:ll |

lt:ll |

lt:ll |

lt:ll, ld:ll |

lt:ll lt:l |

ld:ll |

||

|

rt:rr |

rt:rr |

rt:rr |

rt:rr, rd:rr |

rt:rr rt:r |

rd:rr |

||

|

nt:nn |

nt:nn |

nt:nn |

nt:nn, nd:nn |

nt:nn nt:n |

nd:nn |

||

|

ht:h |

ht:h |

ht:h |

ht:h |

||||

|

st:ss |

st:ss |

st:ss |

st:ss |

||||

|

p:β |

p:v |

p:v |

p:v, b:v |

p:v |

b:v b:0 |

||

|

mp:mm |

mp:mm |

mp:mm |

mp:mm, mb:mm |

mp:mm |

mb:mm |

||

|

s:h |

s:h |

s:h |

s:h |

s:h |

s:h |

перешло в чередование čč:č. фин. lakki : lakin ‘шапка’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.; ижор. seppä: seBäd ‘кузнец: кузнецы’; эст . kotti: koti ‘мешок’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.; вод. mettsä: metsäd ‘лес: леса’; кар . počči: počit ‘свинья: свиньи’.

Что касается квалитативного чередования, то оно практически полностью исчезло из ливского и вепсского языков. В остальных языках чередование смычно-взрывных согласных k, t, p, перешедших в звонком окружении в эстонском и некоторых диалектах карельского языка в звонкие соответствия g, d, b, представлено более однообразно. Почти во всех языках смычно-взрывные k, t (g, d) чередуются с нулем звука в положении между нелабиальными гласными, с v в окружении лабиальных гласных и с j в позиции после стяженных дифтонгов на i. Согласные, представляющие собой слабоступенные соответствия смычно-взрывных, могли возникнуть на месте древних спирантов в результате естественного процесса, т. е. под влиянием фонетического окружения. С другой стороны, они могли прийти на место исчезнувшего звука с целью облегчения произношения [15, 20–28]: эст. mägi: mäile ‘гора: на гору’; ижор. poiGa: pojaD ‘мальчик: мальчики’, lauDa: lavvaD ‘доска: доски’; кар. mato: mavot ‘червь: черви’; вод. sitē: siẹ ‘повязка’ ген. ед. ч.: ном. ед. ч. В финском диалекте Хяме, а также в западном диалекте водского языка соответствием древних спирантов выступает согласный h. Для юго-западных диалектов финского языка характерно также представительство слабоступенного соответствия смычно-взрывных через согласные r, l, d, например: вод. mato: mahoD ‘червь: черви’; фин. pata: palan ‘горшок’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч., surest ‘о волке’ (susu: sute ‘волк’). Лабиальный смычновзрывной p (b) чередуется во всех языках с v, и только в эстонском языке возможно его полное выпадение: кар. leipä: leivän ‘хлеб’ ген. ед. ч.: ном. ед. ч.; эст. tuba: toa ‘комната: комнаты’.

Древние виды чередования *lt:ll, *rt:rr, *nt:nn , возникшие в результате ассимиляции, представлены во всех языках, сохранивших качественное чередование: эст. kuld: kulla ‘золото’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.; ижор. kanDo: kannon ‘пень: пня’ ; фин. pinta: pinnan ‘поверхность’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч., käänän<*käännän ‘переворачиваю’ . Только некоторые диалекты вод-ского языка отличаются слабоступенной формой с одиночным согласным в положении после долгого гласного. Что же касается чередований *lk:ll, *rk:rr, то здесь дело обстоит сложнее. В таком виде чередование сохранилось лишь в ливвиковском наречии карельского и водском языке. В водском удвоенная согласная ll в слабой ступени присутствует только в положении после переднеязычной гласной, также возможен слабоступенный вариант lj ; в положении

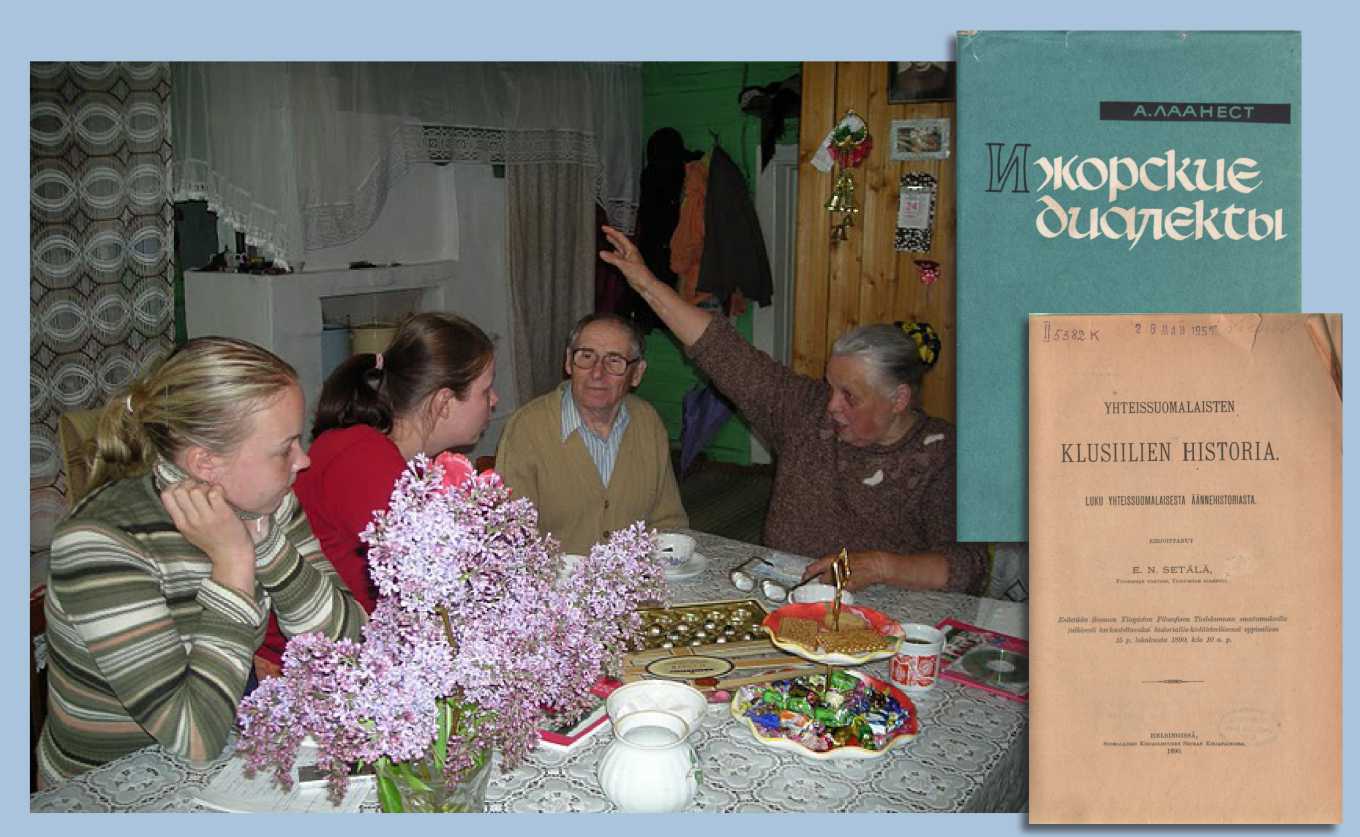

Г. Ф. Пискунова из д. Пасынки рассказывает о быте карел

после заднеязычной гласной происходит чередование lk:lg, rk:rg: кар . sildu: sillat ‘мост: мосты’; вод . jälki: jälleD ‘след: следы’ , virka: virgā ‘бусы’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.

Для западных диалектов финского языка также характерно чередование lk:lv, rk:rv в позиции перед лабиальными гласными: pelko: pelvon ‘страх’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч. В остальных языках происходит сокращение слабоступенных геминат ll, rr до одиночных согласных, вызванное, вероятно, совпадением с аналогичными алломорфами при чередовании согласных lt, rt: ижор . märGä: märäD ‘мокрый: мокрые’; кар . selkä: selällä ‘спина: на спине’ . Этой же причиной объясняется исчезновение чередования *nk:nn практически во всех языках. В финском во избежание возникновения параллельных форм исторически сложилось чередование nk:ng , хотя в некоторых диалектах до сих пор встречается древнее nk:nn . Данное чередование в водском языке функционирует по правилам, свойственным сочетаниям lk, rk . Сравним: фин. henki: hengen ‘душа’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.; вод. лeŋka: лeŋgaD ‘нитка: нитки’, sännülle ‘на кровать’ . Древнее чередование mp:mm без изменений сохранилось во всех современных прибалтийско-финских языках, обнаруживающих качественное чередование ступеней согласных, например: ижор. lampahaD: lammaz ‘овцы: овца’; эст. tõmban: tõmmata ‘тяну: тянуть’ .

Сочетания согласных hk, tk, sk, ht, st, очевидно, вступили в отношения чередования ступеней согласных лишь на самой поздней стадии развития прибалтийско-финского языка-основы, так как представлены лишь в восточных диалектах финского языка, карельском, ижорском и водском, а также частично в эстонском языке: кар. matka: matassa ‘путь: в пути’; эст. nahk: nahad ‘шкура: шкуры’ ; вод. лaskea: лazzen ‘пускать: пускаю’; фин. musta: mussan ‘черный’ ном. ед. ч.: ген. ед. ч.; ижор. vahti: vahiD ‘сторож: сторожа’.

Следы древнего чередования *s:h сохранились в большинстве прибалтийско-финских языков, оно отсутствует только в водском и ливском языках, что, вероятно, является следствием выпадения согласного h в результате исторического развития: фин. kirves: kirvehet ‘топор: топоры’; вод. lammaz: lampaaD ‘овца: овцы’ .

Очевидно, что система чередования ступеней согласных в современных прибалтийско-финских языках представлена достаточно широко, она не претерпела значительных изменений в процессе их развития, что говорит о значимости и важной роли данного явления как в структуре слов, так и в разграничении словоформ. Однако следует особо отметить, что в не- которых языках в данной системе в последнее время прослеживается тенденция к опрощению.

Список литературы Формирование и функционирование чередования ступеней согласных в прибалтийско-финских языках

- Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов/О. С. Ахманова. -М., 1966.

- Бубрих, Д. В. Историческая фонетика финского-суоми языка/Д. В. Бубрих//Совет. финноугроведение. -1948. -№ 8.

- Основы финно-угорского языкознания: Прибалтийско-финские, саамский и мордовские языки. -М., 1975.

- Языки народов СССР: Финно-угорские и самодийские языки. -М., 1966.

- Itkonen, E. Suomalais-ugrilaisen kantakielen äänne-ja muotorakenteesta//Nykysuomen rekenne ja kehitys 2. -Pieksämäki, 1984.

- Itkonen, T. Välikatsaus suomen kielen juuriin//Virittäjä. -1983.

- Kangasmaa, E. Suomi kielikunnassaan/Е. Kangasmaa. -Turku, 1987.

- Kettunen, L. Eestin kielen äännehistoria/L. Kettunen. -Helsinki, 1962.

- Korhonen, M. Johdatus lapin kielen historiaan/М. Korhonen. -Helsinki, 1981.

- Lehtinen, T. Kielen vuosituhannet/Т. Lehtinen. -Helsinki, 2007.

- Post,i L. Grundzuge der livischen Lautgeschichte//Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia. -Helsinki, 1942. -85.

- Posti, L. Über den stufenwechsel im wepsischen//Finnisch-ugrische Forschungen. -1939-1940. -№ 26.

- Räisänen, A. Suomen murteiden luennot/А. Räisänen. -Joensuu, 1976.

- Ravila, P. Probleme des Stufenwechsels im Lappischen//Finnisch-ugrische Forschungen. -1960. -33.

- Setälä, E. Yhteissuomalaisten klusiilien historia/Е. Setälä. -Helsinki, 1890.

- Setälä, E. Zum Alter der Stufenwecksels im Finnisch-Ugrischen und samojedischen//Finnisch-ugrische Forschungen. -1912. -№ 12.

- Tunkelo, A. Vepsän kielen astevaihteluttomuudesta/А. Tunkelo. -Helsinki, 1938.

- Turunen, A. Vepsän äännehistorian pääkohdat/А. Turunen. -Helsinki, 1965.