Формирование и развитие региональных экономических систем

Автор: Гилярова Ю.Л.

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье исследованы ключевые аспекты и особенности развития теории пространственной экономики. Цель исследования заключалась в систематизации и обобщении основных теоретических концепций пространственной экономики и государственного регулирования регионального экономического развития. В решение основных задач исследования были рассмотрены современные научные подходы к трактовке понятия «пространственная экономика»; с теоретической и практической точки зрения были определены ключевые направления пространственного развития экономики. В основу исследования был положен системный подход, использованы общенаучные методы анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения, а также элементы сценарного анализа.

Экономика, пространство, регион, развитие, неоднородность, территория, система, теория пространственной экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/148328977

IDR: 148328977 | УДК: 332.12 | DOI: 10.18101/2304-4446-2024-2-25-33

Текст научной статьи Формирование и развитие региональных экономических систем

Значимость учета пространственного фактора экономического развития в настоящее время многократно возрастает в связи с необходимостью обеспечения сбалансированного развития территорий и экономического роста в условиях высокой нестабильности внешней среды, а также поиска эффективных механизмов и инструментов модернизации экономики Российской Федерации. При этом в качестве сдерживающего фактора, препятствующего трансформации экономики России, выступают отсутствие системности, недостаточная степень учета фактора пространства в социально-экономическом развитии [1].

С учетом дифференциации уровня социально-экономического развития территорий для России был и остается актуальным подход, направленный на обеспечение предпочтительного уровня развития и выравнивания качества экономического пространства [2]. Разрабатывая механизмы обеспечения экономического роста национальной экономики, необходимо учитывать и ограничения, возникшие вследствие сложившейся территориальной структуры национальной экономики.

Цель исследования заключалась в систематизации и обобщении основных теоретических концепций пространственной экономики и государственного регулирования регионального экономического развития. Основные задачи исследования: рассмотреть современные научные подходы к трактовке понятия «пространственная экономика» и определить ключевые направления пространственного развития экономики; предложить сценарии модернизации экономического пространства российских регионов, определить возможности и препятствия для их реализации в условиях современной России.

Авторская гипотеза состоит в том, что реструктуризация экономического пространства возможна при формировании региональных систем на инновационной основе.

Материал и методы исследования

В основу исследования был положен системный подход, использованы общенаучные методы анализа и синтеза, абстрагирования и обобщения, а также элементы сценарного анализа.

Результаты исследования и их обсуждение

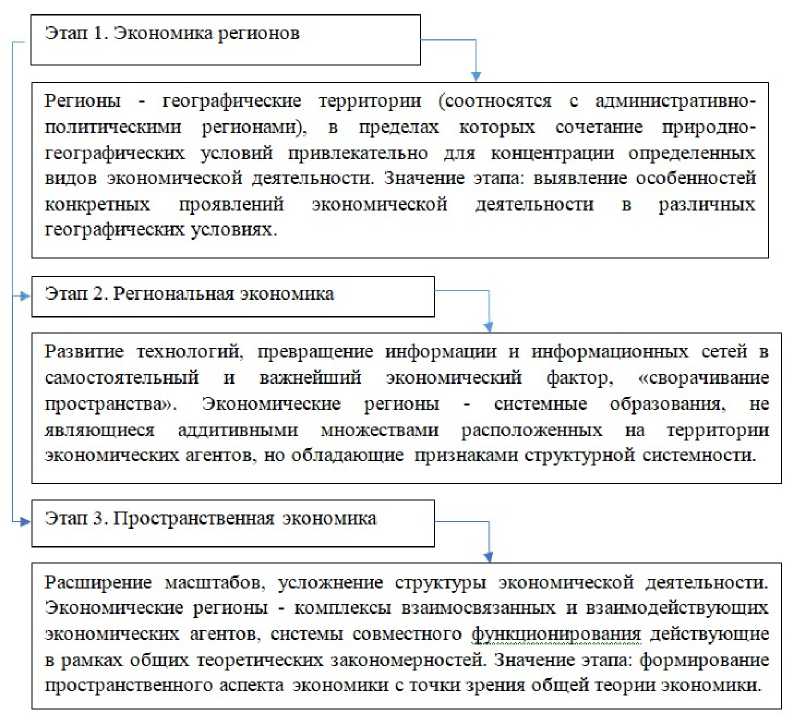

Как отмечается в работе [3], пространственные исследования в экономике развивались в три этапа (рис. 1).

Именно на втором этапе начинает активно развиваться теория внутринационального размещения производства, основоположником которой считается И. Г. Тюнен, и его работа «Изолированное государство» опубликована в 1826 г. Совместно с трудами В. Лаунхардта и А. Вебера его идеи были использованы при разработке планов размещения производительных сил СССР.

Благодаря усилиям таких российских ученых, как П. П. Семенов, А. Н. Че-линцев, И. Г. Александров, Б. Н. Книпович, Н. Н. Колосовский, получила развитие теория, разъясняющая создание и функционирование экономических систем в пределах локализованных географических пространств. Реализация теоретических схем пространственной организации производства и централизованного размещения ресурсов в масштабах государства на практике стала возможной в середине прошлого века в СССР благодаря уникальным возможностям, предоставленным плановой экономикой. В частности, модель территориальнопроизводственных комплексов, в рамках которых было организовано производство основных товаров и услуг. Предполагалось, что при подобной организации народного хозяйства станет возможным оптимальное использование ресурсов в рамках отдельных территориальных экономических подсистем, что обеспечит наилучшее распределение и использование всей совокупности общественных ресурсов.

Рис. 1. Этапы становления пространственной экономики

Источник: составлено автором по [3]

Третий этап характеризует возросший интерес к изучению проблематики внутрисистемных и межсистемных взаимодействий субъектов экономической активности, чему способствовали следующие факторы:

– глобализация экономических процессов и формирование единого экономического пространства с единством ресурсов, рынков и технологий;

– развитие технологий, в том числе технологий информационных, появление информационных сетей, позволивших сформировать новые каналы взаимодействия экономических агентов без территориальных и региональных посредников.

На этом этапе терминами «региональная экономика» постепенно вытесняется термином «пространственная экономика» (spatial economics) и «пространственное развитие» (spatial development). Пространственный аспект находит отражение в теориях полюсов роста, пространственной диффузии нововведений, кластеров и других исследованиях. Методология пространственной экономики позволяет исследовать как мировую экономику в целом, так и национальную экономику в частности. В первом случае в качестве составляющих системы рас- сматриваются национальные экономики, во втором — совокупность региональных экономик.

Именно второй подход был использован при формировании народнохозяйственного комплекса СССР, построении его экономического пространства. Под экономическим регионом в тот период понимался «целостный функционирующий механизм, в пределах которого функционирует локальная воспроизводственная система» [4, с. 67], а экономика страны представала в виде «совокупности взаимодействующих, оптимальным образом специализированных и взаимодополняющих друг друга региональных экономических комплексов» [3, с. 25]. На уровне страны решение задачи эффективного использования факторов производства при этом сводилось к определению пространственных границ территориально-производственных комплексов.

С этой точки зрения национальная экономика — это «пространственнонеоднородный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр — регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических взаимодействий» [1, с. 29]. Сложность и комплексность подхода объясняет множество теорий, рассматривающих разные аспекты пространственной организации экономической деятельности. Наиболее значимые теории представлены в таблице.

Таблица

Основные теории, посвященные пространственному аспекту экономики

|

№ |

Теория |

Направления исследований |

Представители |

|

1 |

Теория промышленных округов |

Значимость социальных отношений и общественных институтов для обеспечения конкурентоспособности промышленных округов |

Дж. Бекаттини |

|

2 |

Теория полюсов и центров роста |

Изучение потенциала предприятий и их объединений в развитии экономики |

Ф. Перру Ж. Будвиль X. Р. Ласуэн Д. Дарвент Ч. Шмидт |

|

3 |

Концепция центр- периферия |

Неравномерность экономического развития и процесс пространственной поляризации порождают диспропорции между центром и периферией |

Дж. Фридман |

|

4 |

Теория полюсов конкурентоспособности |

Формирование полюсов экономического и промышленного роста, а также полюсов роста в социальной сфере. |

Б. Пекёр Э. Планкет А. Торр |

|

5 |

Концепция осей развития |

В качестве осей развития (каналов, соединяющих центры развития) рассматриваются территории между полюсами роста |

П. Потье |

|

6 |

Теория близости |

Изучение различных видов близости (технологическая, географическая, культурная, институциональная, территориальная и т. д.), определение ее социально-экономических эффектов и влияния на процессы экономического развития |

Ж. Бенко К. Дэбьен Ж.-П. Жилли Л. Лунг |

|

7 |

Теория инновационных сред |

Исследуется способность к инновациям через отношения с другими агентами, находящимися пространстве, которое инициирует развитие экономических систем всех уровней |

Ф. Айдало Р. Каманьи М. Кеви |

|

8 |

Концепция территориально локализованных экономических систем |

Исследование влияния территориально локализованных экономических систем на человеческое развитие |

А. Гашэ К. Лакур Дж. Гарофоли |

|

9 |

Теория кластеров |

Исследование кластеров и их влияния на эффективность использования внутренних ресурсов |

М. Портер |

Источник: составлено автором по [3; 5]

Интерес к пространственной экономике актуален и на современном этапе. Так, анализируя категорию «экономическое пространство», автор приходит к выводу о необходимости смещения фокуса исследований в направлении пространственных аспектов экономического развития. С этих позиций в понятие «пространственность» регионального развития вкладывается выявление опорного каркаса развития страны, а также точек опережающего роста и связей между ними [6].

Сегодня становятся актуальными задачи обеспечения непрерывного мониторинга, позволяющего осуществлять рационализацию системы экономических территориальных единиц с помощью обоснования конкретных мер [7].

Согласно определению академика А. Г. Гранберга, экономическое пространство — это «насыщенная территория, вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т. д.» [8, с. 67].

В основе развития экономики с точки зрения пространственного подхода лежит действие законов рационального территориального разделения труда и закономерностей размещения природных ресурсов, а также структурные особенности народнохозяйственного комплекса, связанные с необходимостью формирования эффективных пропорций [9].

Экономическое пространство вследствие наличия большого числа различных субъектов экономики и сложных связей между ними может описываться с помощью различных количественных и качественных характеристик и показателей (рис. 2).

В экономическом пространстве на национальном уровне в зависимости от целей исследования и признаков классификации выделяются регионы различного типа. Следует отметить отсутствие единого общепринятого определения понятия «регион» в настоящее время, несмотря на широкое распространение этого термина. Существует несколько основных концептуальных теоретических подходов к исследованию сущности и основных характеристик региона [10].

плотность

ой капитал и т.д. на единицу пространства

размещение

связанность

спределения вание хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий

ми пространства, условиями мобильности товаров, услуг, капитала и нных сетей

Рис. 2. Характеристики экономического пространства Исто чник : со ст а вл ен о а вто р о м

Ис с ле довани е ре ги онов с п омощ ью т е р ри тори ал ьн о-пространственного под хода о ст ае т с я во с т ребов анн ы м и на современном этапе. В ситуации, когда необ ходи м о раз гр ани чи ть формы территориальной организации общес т ва , оп р еде л я ющ и м мож е т явля ться и м е нн о п рост ранс т ве н ный ф ак т о р.

Как п о казал п ров е д енный анализ основных подходов к определен ию п оня тия «регион», именно цел о стность авторы определяют как одну из важ н ей ши х х а ра ктерис т и к ре ги он а в р а мках п ро ст ра нст ве нно г о п од х од а .

Эк о н оми че ск о е п рос транство Российской Федерации, формирова в ш ее с я под в ли ян ием п ров о д и м ой в СССР политики индустриализации и урба н изаци и , х арактеризуе т с я ра зре ж е нной периферией и неравномерным распределе н ием круп ны х п ред п ри я т и й с с и л ь ной их концентрацией в центральных районах.

Сег од н я ос н ов н ыми проблемами пространственного развития являю тся « не ра вн ом е рност ь ра зм е ще ния п рои звод ит е л ьн ых си л , сильн ая поля ризация и нега т и вн а я тенд енц и я у си лени я д и ф фе ренц и аци и социально -экономического разви т и я реги он ов Росси йс к ой Ф едерац ии » [2, с. 96].

По оцен кам эк с п е рт о в [11], неэффективная пространственная орг а н изац ия обходится России 2–3% ВВ П еж ег одн о. По д вли ян и ем у каза нных факторов эконо мич е ск ое про ст ран ст во искажается и в его структуре возникает асим ме т ри я . Ра з л и чи я ме ж д у реги он ам и по ряду различных экономических и социаль ны х пока з ат елей об у слов л и ва ют использование принципа выравнивания на ф е де ра л ь н ом уровне.

Соглашаясь с уче ными, указывающими на необходимость в ы равн ива н ия у ров н я эк оном ич еск ого развития регионов, невозможно отрицать р азлич ные у с л ови я и в о зм ожност и для экономического роста экономики регионов ка к с у ч етом исторически с ло ж и вш ихся у слови й , т а к и с точ ки зре ния объективных природно- геог ра ф и ч ес ки х ф а кторов.

Это приводит нас к необходимости поиска другой основы для формирования основных направлений государственной политики регионального развития. Рассмотрим теорию полюсов роста в качестве основы методологии управления экономическим развитием.

В соответствии с воззрениями Ф. Перру «полюса роста» обеспечивают концентрацию различных ресурсов. Механизм роста при этом предполагает, что предприятия-лидеры, находящиеся на территории региона, имеют технологии, обеспечивающие наиболее эффективное использование различных ресурсов. Результатом этого становится приток в регион новых факторов производства. Это, в свою очередь, приводит к усилению концентрации промышленности на территории региона и возникновению новых полюсов роста экономики.

Однако для эффективного применения теории «полюсов роста» необходимо наличие ряда условий: существование «сети» полюсов роста; наличие устойчивых разноуровневых связей, создающих возможности использования ресурсов и информационных каналов для диффузии инноваций.

Несмотря на всю привлекательность рассмотренной теоретической конструкции, использование ее на уровне федеральной власти может привести к обратному эффекту — усилению асимметрии в экономическом развитии регионов. Отсутствие указанных выше необходимых условий, в частности, в настоящий момент в экономике России отсутствует достаточное число устойчивых межрегиональных связей, не дает оснований полагать, что применение теории «полюса роста» позволит обеспечить эффективную передачу импульсов экономического развития от одних регионов к другим посредством распространения нововведений.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить недостатки обоих подходов. Недостаточные темпы экономического роста не позволяют обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие и снижение межрегиональной асимметрии при помощи политики выравнивания. В то же время отсутствие устойчивых межрегиональных связей и как следствие низкая скорость распространения инноваций не позволяют использовать политику поляризованного развития для снижения дифференциации в социально-экономическом развитии регионов. Использование рассмотренных теоретических подходов на практике в чистом виде приведет к ошибкам при формировании стратегических программ развития, что не только негативно отразится на развитии экономики отдельных регионов, но и нанесет ущерб национальной экономике в целом.

Заключение

Проведенный анализ показывает необходимость разработки новых методов и подходов к модернизации пространственного развития страны. Полученные результаты свидетельствуют о том, что существует два основных направления (сценария) в осуществлении модернизации экономического пространства: традиционное и инновационное развитие.

Первый сценарий — традиционное развитие. По своей сути предполагает экстенсивное развитие территории региона за счет обновления производственных активов существующих предприятий и продолжения использования минеральносырьевых ресурсов в качестве основного источника дохода. В рамках данного сценария осуществляется ускорение развития базисных отраслей промышленно- сти, при незначительном увеличении доли вспомогательных отраслей промышленности региона и создании новых предприятий на основе существующих в регионе природных ресурсов.

Кадровые (отсутствие высококвалифицированных кадров) и финансовые (отсутствие внутренних или внешних инвестиций для расширения производственной базы) проблемы являются главными препятствиями на пути реализации данного сценария.

Второе направление модернизации экономического пространства — это инновационное развитие региона. В основу этого сценария положено развитие на основе формирования и совершенствования региональных систем. Построение инновационной системы нередко является основанием для выбора инновационного пути развития. Не отказываясь от корректности этого утверждения, отметим, что формирование инновационной системы невозможно без модернизации и иных региональных систем.

Таким образом, авторская гипотеза подтверждается, а формирование региональных систем становится основной идеей реструктурирования экономического пространства.

Список литературы Формирование и развитие региональных экономических систем

- Оптимизация территориальных систем / под редакцией С. А. Суспицина / Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Новосибирск, 2010. 632 с. Текст: непосредственный.

- Иванова М. В. Региональное развитие в контексте пространственной экономики // Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2012. № 6. С. 90–103. Текст: непосредственный.

- Минакир П. А., Демьяненко А. Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Пространственная экономика. 2010. № 2. С. 6–32. Текст: непосредственный.

- Региональные предплановые исследования (экономический аспект) / ответственный редактор Б. П. Орлов; Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН. Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1979. 367 с. Текст: непосредственный.

- Spatial economics. Volume I, Theory. Edited by Stefano Colombo. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2020. 365 р. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40098-9

- Pani P. Land Degradation and Socio-Economic Development: A Field-based Perspective / P. Pani: Cham: Springer, 2020. 160 p. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42074-1

- Malizia E. Understanding Local Economic Development: Second Edition / E. Malizia, E.J. Feser, H. Renski, J. Drucker. Routledge. 2020. 294 p. URL: https://www.routledge.com/Understanding-Local-Economic-Development-Second-Edition/Malizia-Feser-Renski-Drucker/p/book/9780367557393 (дата обращения: 25.11.2023).

- Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник. Изд. 3. Москва: Изд-во ГУ ВШЭ, 2003. 495 с. Текст: непосредственный.

- Серебренникова А. В. Пространственная экономика: перспективы развития // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. № 4(64). Номер статьи: 6409. URL: https://eee-region.ru/article/6409/ (дата обращения: 27.10.2020). Текст: электронный.

- Ярлыченко А. А. Трансформация полюсов роста российской экономики в территориальные инновационные системы // Индустриальная экономика. 2021. № 3–1. С. 6–11. DOI 10.47576/2712-7559_2021_3_1_6. Текст: непосредственный.

- Оценка результативности региональной политики развития предпринимательства в России / Е. Л. Андреева, П. Л. Глухих, О. Б. Франц, А. С. Алексина. Екатеринбург : Изд-во Ин-та экономики Уральского отделения РАН, 2016. 152 с. Текст: непосредственный.