Формирование интеллектуальной безопасности

Автор: Насташенко Владимир Анатольевич

Журнал: Автономия личности @avtonomiya-lichnosti

Рубрика: Психологическая безопасность личности

Статья в выпуске: 1 (21), 2020 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время интенсивные потоки видеоинформации в телевизионных и компьютерных сетях современного общества губительно действуют на подростков, нарушая процессы нормального формирования нейронной структуры их головного мозга. Формируется новое поколение людей с измененной психикой, для которых характерными являются «клиповое мышление» и неспособность сосредоточиться над решением более или менее сложных задач.

Национальная безопасность, интеллектуальная безопасность, личная безопасность, интеллект, мышление

Короткий адрес: https://sciup.org/142224099

IDR: 142224099

Текст научной статьи Формирование интеллектуальной безопасности

Обеспечение национальной безопасности является одной из важнейших функций государства. Глубокие социально-политические изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, потребовали создание новой научно обоснованной концепции национальной безопасности, которая сегодня находится в стадии формирования. Очевидно, что эта концепция должна рассматривать национальную безопасность (НБ) с системных позиций и представлять ее в виде сложной многоуровневой многозвенной системы, включающей в себя не менее сложные системы более низкого порядка.

Системный подход к понятию «Национальная безопасность России» позволяет увидеть целостность, сбалансированность, целенаправленность функционирования и саморегулирования, а также другие свойства НБ, характеризующие определенный качественный уровень этой сложной системы. В свою очередь, данная система функционирует в среде, представляющей собой систему еще более высокого уровня.

Интеллектуальная безопасность (ИБ) как составная часть национальной безопасности

В настоящее время не существует единого понятия «национальная безопасность». Одни авторы трактуют НБ как внутреннее и внешнее положение государства, при котором отсутствует угроза его национальным интересам.

Другие вкладывают в это понятие защищенность от внешних и внутренних угроз, различных по своей природе (политических, военных, экономических, интеллектуальных, экологических и др.). Третьи определяют НБ как состояние дел в различных областях государственной деятельности, при котором отсутствует внутренняя и внешняя угроза возникновения чего-либо опасного или нежелательного, способного нанести ущерб национальным интересам. И, наконец, четвертые рассматривают НБ как состояние, при котором национальным интересам не угрожает опасность и обеспечена защита от внешних и внутренних угроз.

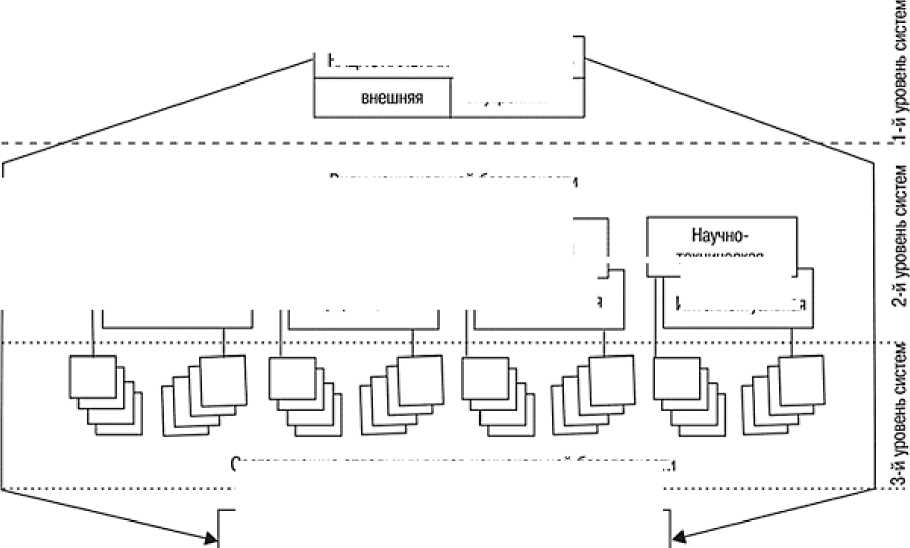

Несмотря на различие определений, смысл данного понятия, в конечном итоге, означает гарантированное обеспечение гражданам той или иной страны условий, необходимых для цивилизованной жизни, совершенствования и развития. Национальная безопасность государства имеет внешнюю и внутреннюю составляющие и базируется на трех основных понятиях: интерес - угроза - защита (рис. 1).

В комплексе различных видов безопасностей, составляющих НБ, особое место занимает интеллектуальная безопасность (ИБ). Так что же такое интеллектуальная безопасность? В одних источниках интеллектуальная безопасность рассматривается как защита продуктов умственной деятельности. В других - ставится знак равенства между интеллектуальной безопасностью и интеллектуальной собственностью. В третьих источниках понятие интеллектуальная безопасность включает в себя не только защищенность продуктов умственного труда, но и рациональное использование, воспроизводство и повышение качества умственной способности людей, определяющих их деятельность.

Человеческий интеллект, как известно, формируется в соответствии с законами генетики, в связи с чем уместно говорить и о генетических корнях ИБ. Генетика и интеллектуальная безопасность взаимосвязаны: с одной стороны, нарушение ИБ страны приводит к генетическим последствиям для народа, результаты которых трудно представить, с другой - состояние и изменение генофонда общества оказывает прямое влияние на ИБ государства. Состояние ИБ государства определяется, прежде всего, его научным потенциалом и научными ресурсами, то есть количеством и уровнем подготовки работоспособных носителей научного интеллекта – подготовленных и работающих по своей специальности ученых и людей с высшим образованием.

Аспекты интеллектуальной безопасности

С позиций системного подхода уместно говорить об ИБ в нескольких аспектах.

-

V как о составной части - подсистеме более высокого уровня, какой является национальная безопасность;

-

V как о сложной многоуровневой системе, включающей свои подсистемы (составные части) более низкого порядка;

V как о внутреннем или внешнем состоянии, или положении государства, при котором отсутствуют реальные и потенциальные угрозы интеллектуальным интересам личности, общества и государства, а при их возникновении – система мер по обеспечению охраны или защиты носителей интеллекта и продуктов их умственного труда.

В связи с этим ИБ целесообразно представлять в виде сложной системы, включающей в себя, по крайней мере, подсистемы трех уровней. Интеллектуальная безопасность, так же, как и национальная, бывает внешней и внутренней и в своей основе имеет три базовых понятия: интеллектуальные интересы, интеллектуальные угрозы и интеллектуальная защита.

Интеллектуальные интересы Российской Федерации являются, безусловно, жизненно важными и долгосрочными. Суть интеллектуальных интересов, в конечном итоге, сводится к эффективному использованию и воспроизводству интеллектуальных возможностей нашего народа, а также к развитию, сохранению и накоплению интеллектуального потенциала и интеллектуальных ресурсов государства. Особая роль в системе интеллектуальных интересов принадлежит научному интеллекту, поскольку именно он определяет уровень развития, подлинную независимость, авторитет и мощь любого государства.

Угроза интеллектуальной безопасности России исходит как изнутри, так и извне. Внутри страны – от отдельных физических и юридических лиц (и государства в целом), деятельность которых значительно снижает, а в отдельных случаях исключает эффективное использование учеными своего научного интеллекта. Извне – деятельность других государств, с одной стороны, «переманивающих» высококвалифицированных специалистов, подготовленных нашей страной, а с другой, умышленно занижающих или дискредитирующих достижения российского научного интеллекта в мировом сообществе.

В настоящее время угрозу интеллектуальной безопасности России представляют:

V Моральная и материальная недооценка государством труда ученых и специалистов с высшим образованием.

V Занижение социальной значимости ученых и специалистов с высшим образованием в обществе.

V Не престижность профессий, связанных с наукой, и работой на государство.

V Не желание молодых людей заниматься наукой и получать высшее образование.

V Сокращение количества и снижение качества защищаемых дипломных и выпускных работ, диссертаций на соискание ученой степени.

V Не желание или невозможность ученых и специалистов с высшим образованием работать по профилю подготовки.

-

V «Утечка мозгов» за рубеж.

V Использование ученых и специалистов с высшим образованием не по полученной специальности.

-

V Старение и нехватка научных кадров и кадров с высшим образованием.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

внутренняя

Социальная

Военная

Экономическая

Информационная

Экологическая

Политическая (государственная) _

Составляющие отдельных видов национальной безопасности

Виды национальной безопасности

техническая

Интеллектуальная

ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИНТЕРЕС:

жизненно-важный;

важный;

периферийный

УГРОЗА: потенциальная; реальная

ЗАЩИТА: активная; пассивная

Условия обеспечения безопасности

Меры по поддержанию и укреплению безопасности

Рис. 1. Интеллектуальная безопасность в системе национальной безопасности России

Указанные угрозы ИБ являются причиной огромного ущерба, наносимого стране (политического, социального, экономического и др.), который не поддается материальной оценке, и восстанавливается длительный период времени. Под интеллектуальной защитой понимаются различные меры, направленные на обеспечение ИБ страны. Очевидно, что меры, связанные с предупреждением угроз интеллектуальным интересам, следует считать пассивной защитой или пассивным обеспечением ИБ. В то же время меры, направленные на ограничение и ликвидацию последствий появившихся опасностей интеллектуальным интересам, можно назвать активной защитой или активным обеспечением ИБ. На наш взгляд, пассивную защиту интеллектуальных интересов России сегодня должны составлять:

-

V разработка современной концепции научно-технической политики, развития науки и образования, соответствующей новым социально-экономическим условиям развития страны;

-

V разработка законов, законодательных и нормативных актов, обеспечивающих и стимулирующих развитие науки и образования;

-

V разработка законов и законодательных актов, защищающих интеллектуальные интересы страны, интеллектуальную собственность, носителей интеллектуальной собственности и продукты их умственного труда;

-

V разработка требований к подготовке специалистов с высшим образованием и научных кадров;

-

V разработка требований к дипломным и выпускным работам, диссертациям на соискание ученой степени, представленных на защиту и др.

К активному обеспечению ИБ можно отнести:

-

V практическую реализацию интеллектуальных возможностей личности, общества и государства;

-

V повышение общественной и социальной значимости специалистов с высшим образованием и ученых при решении государственных и других задач;

-

V улучшение условий труда и жизни носителей интеллекта - ученых и специалистов с высшим образованием;

-

V реальная защита продуктов умственной деятельности носителей интеллекта от различного рода посягательств;

-

V использование ученых и специалистов с высшим образованием только по их профилю подготовки;

-

V моральное и материальное стимулирование работы носителей интеллекта;

-

V быстрое внедрение и применение результатов деятельности ученых и специалистов с высшим образованием в практику и т.п.

Говоря об ИБ, нельзя не сказать о тех условиях, в которых приходится решать проблему обеспечения интеллектуальной безопасности нашего государства. Сегодняшние условия развития России определяются экономической и политической нестабильностью, явным не уважением интеллектуально-умственного труда ученых и специалистов с высшим образованием; низкой правовой и общей культурой граждан; не способностью существующих законов защитить интеллектуальную собственность и самих носителей научного интеллекта; отсутствием современной концепции развития науки и техники; несоответствием научно-технической политики государства современным требованиям; национальной и социальной напряженностью; ростом индивидуализма и потребительства; желанием легкой наживы и быстрого обогащения любыми способами и средствами; неучастием абсолютного большинства ученых в принятии и реализации научно-технических, социально-политических и хозяйственно-экономических решений важнейших государственных задач; не эффективностью и затяжным характером проводимых реформ. Кроме того, смена политической системы сопровождается потерей управления и контроля, в том числе и в области обеспечения ИБ. Россия уже имеет огромный интеллектуальный потенциал, который требует своего эффективного использования в решении проблем обеспечения ИБ.

Очевидно, что для обеспечения, поддержания и укрепления ИБ России необходимо реализовать комплекс организационно-правовых, хозяйственно-экономических и иных мер, направленных не только на сохранение и воспроизводство имеющегося интеллектуального потенциала, но и повышение престижности умственного труда, заинтересованности носителей научного интеллекта в плодотворной работе. При реализации этих мер, возникает объективная необходимость переноса центра тяжести с пассивной защиты на активную.

Интеллектуальная безопасность (ИБ) основана на знаниях человека законов и принципов развития явлений материи и умениях применять эти знания в мышлении сначала для понимания допустимых условий безопасной жизнедеятельности, а затем для формирования методов, которые реализуют эти законы или принципы. Так же интеллектуальная безопасность означает безопасность интеллекта человека в процессе восприятия им информации и ее использования в его интеллектуальной деятельности (информационно-психологическая безопасность).

Современный человек нарушает гармонию деятельности левого и правого полушарий своего головного мозга. При этом ослабляется деятельность правого полушария, ответственного не только за образное восприятие, но также за такие качества человека, как доброта и внимание к другим людям. Это является причиной высокого уровня эгоизма и жестокости в современном мире, который мы сегодня наблюдаем повсеместно.

Обеспечить интеллектуальную безопасность человека может только его интеллект. Интеллект человека является свойством адекватности системы его психики свойствам окружающего мира.

Интеллектуальная безопасность зависит от адекватности интеллекта конкретным жизненным ситуациям (практический интеллект), поэтому и оценивать ее проще путем разделения самого понятия «интеллект» на две составляющие: «сознание – мышление», «сознательное – бессознательное», «рациональное – иррациональное», «логическое - интуитивное» и т.п.

Программа тренинга по развитию интеллекта человека (аналитического, творческого и практического) повысит уровень интеллектуальной безопасности человека. Программа тренинга рассчитана на людей возраста от 15 – 18 лет длительность занятий 10 дней (60 мин - в день), которая может быть преобразована в 8 месячные курсы (одно занятие в неделю).

Цели программы

Цели программы Развитие интеллектуальных качеств человека (память, представление, мышление, воображение), развитие способности человека к поиску, восприятию, анализу, систематизации и эффективному использованию информации для достижения поставленной цели.

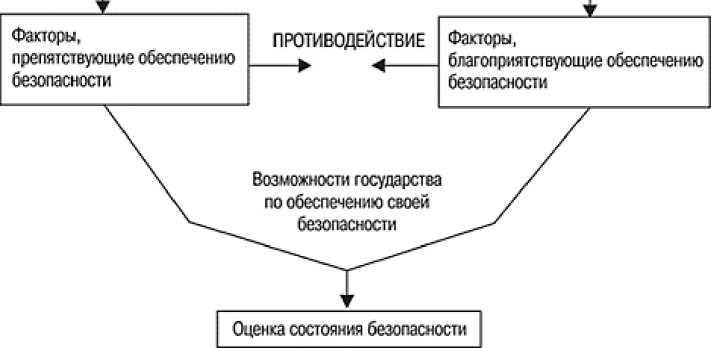

Для безопасности человека в жизни необходимо, развить готовность к принятию интуитивно безопасных решений, поэтому от интеллекта требуется заранее натренированное умение извлекать знания из информации, которое в опасных и сложных ситуациях способно проявиться интуитивно. Нами была выведена формула интеллектуальной безопасности (рис. 2).

Г i

Законы и принципы

Рис. 2. Формула интеллектуальной безопасности

Фундаментальные законы

Универсальность физических законов. Фундаментальные взаимодействия. Иерархия структур материи. Принцип тождественности. Проблема создания единой фундаментальной теории. Концепции материи, движения, пространства и времени. Закон всемирного тяготения. Принцип относительности и инвариантность. Постулаты специальной теории относительности. Свойства пространства, времени и законы сохранения. Фундаментальные законы Ньютона. Классическая механика и лапласовский детерминизм. Развитие представлений о природе тепловых явлений. Термодинамические и статистические свойства макросистем. Основные положения молекулярно-кинетических представлений. Термодинамические законы. Необратимость реальных процессов и концепция энтропии. Хаос, структура и порядок. Электромагнитная концепция. Дискретность и непрерывность материи. Сущность электромагнитной теории Максвелла. Корпускулярно-волновые свойства света.

Законы диалектики

Закон единства и борьбы противоположностей заключается в том, что все сущее состоит из противоположных начал, которые, будучи едиными по свое природе, находятся в борьбе и противоречат друг другу (пример: день и ночь, горячее и холодное, черное и белое, зима и лето, молодость и старость и т. д.). Единство и борьба противоположных начал — внутренний источник движения и развития всего сущего.

Вторым законом диалектики является закон перехода количественных изменений в качественные. Качество — тождественная бытию определенность, стабильная система определенных характеристик и связей предмета. Количество — исчисляемые параметры предмета или явления (число, величина, объем, вес, размер и т. д.). Мера — единство количества и качества.

Закон отрицания отрицания заключается в том, что новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым.

Мышление

У взрослого человека, в зависимости от ряда факторов – например, рода деятельности, доминирует тот или иной вид мышления. Так вид нагляднодейственного мышления широко представлен у людей, занятых реальным производственным трудом, результатом которого является создание какого-либо материального продукта. Наглядно-образное мышление развито у тех людей, кому часто приходится принимать решение о предметах своей деятельности, только наблюдая за ними, но непосредственно их не касаясь. Абстрактно-логическое мышление превалирует у людей, в деятельности которых ведущая роль отводится отвлеченным понятиям, суждениям (это теоретики, математики, философы). В профессиональной деятельности врача или преподавателя важны все три вида мышления. Дополнительно принято выделять аналитическое, критическое и интуитивное мышление.

Аналитическое мышление характеризуется тем, что его отдельные этапы отчетливо выражены и думающий может рассказать о них другому человеку. Аналитически мыслящий человек полно осознает, как содержание своих мыслей, так и составляющие их операции. Аналитическое мышление в своем крайнем виде принимает форму тщательного дедуктивного (от общего к частному) вывода. В тех случаях, когда в процессе применения знаний осуществляется их проверка, выявление недостатков и дефектов, говорят о критическом мышлении.

Интуитивное мышление характеризуется тем, что в нем отсутствуют четко определенные этапы. Оно основывается обычно на свернутом восприятии всей проблемы сразу. Человек в этом случае достигает ответа, который может быть правильным или ошибочным, мало или вовсе не осознавая тот процесс, посредством которого он получил этот ответ. Как правило, интуитивное мышление основывается на знакомстве с основными знаниями в данной области и с их структурой, и это дает ему возможность осуществляться в виде скачков, быстрых переходов, с пропуском отдельных звеньев. Поэтому выводы интуитивного мышления нуждаются в проверке аналитическими средствами.

Задача методов, реализующих законы развития явлений материи, развить адекватность интеллекта и обеспечить его безопасность путем.

1. Организации правильного мышления, которое помогает извлекать знания из информации, посредством:

V Сравнения - установление сходства и различия между объектами. Это основа всего мыслительного процесса.

-

V Анализа - мыслительное расчленение сложного целого на составляющие.

-

V Синтеза - объединение выделенных элементов в целое.

V Абстрагирования - отвлечение от несущественных объектов и выделение существенных свойств и связей объекта.

V Обобщения - объединение предметов и явлений в группы по тем существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования. Виды: формально-эмпирическое (на основе внешних признаков) и содержательное или теоретическое (на основе внутренних признаков).

-

V Конкретизации - мыслительный переход от общего к частному.

-

2. Формирования знания критериев опасностей в мышлении и сознании, чтобы видеть их теоретически. Например, с помощью умозаключений на основе ряда суждений путем рассуждения. Различают три основных метода (способа) получения умозаключений при рассуждении.

V Классификации (систематизации) - разделение объектов на группы и подгруппы в соответствии с определенными принципами, например, по сходству или различию. В зависимости от того, какой признак кладется в основу, классификации могут быть разные. Например, болезни можно классифицировать в соответствии с их этиологией или в соответствии с преимущественным поражением тех или иных органов. Примерами классификаций могут быть систематика животного мира Линнея, таблица Менделеева. При этом, знания об объектах объединяются и излагаются в определенном порядке: хронологическом, пространственном, логическом (на основе причинно-следственных связей).

Дедуктивное умозаключение — ход рассуждений при получении заключения идет от более общего знания к частному (от общего к единичному), здесь переход от общего знания к частному является логически необходимым.

Индуктивное умозаключение — рассуждение идет от частного знания к общим положениям. Здесь имеет место эмпирическое обобщение, когда на основании повторяемости признака заключают о его принадлежности всем явлениям этого класса.

Умозаключение по аналогии — делает возможным при рассуждении логический переход от известного знания об отдельном предмете к новому знанию одругом отдельном предмете на основании уподобления одного явления другому (от единичного случая к подобным единичным случаям или от частного к частному, минуя общее).

Как отличить продуктивный образ мысли от непродуктивного?

-

а) Рассуждения человека должны быть определенными, то есть точными, строгими и однозначными.

-

б) Образ мыслей – последовательным, который отражает всю полноту и непрерывность в рассуждении.

-

в) Непротиворечивым – мысли не взаимоисключающие.

-

г) Рассуждения всегда доказательные.

-

3. Приобретения навыков оценивания ситуаций на основе знаний и умений преобразовывать сами ситуации. Например, с помощью образов воображения (творческое мышление), которые создаются различными способами:

Правильным мышлением можно назвать то, в котором соблюдаются все эти признаки или условия. Но оно не дается человеку от рождения, его формируют самостоятельно. Развивается оно только в процессе обучения и самопознания.

V агглютинация — «склеивание», синтез различных, в повседневной жизни несоединяемых свойств и частей предметов (так строятся сказочные образы -русалка, кентавр);

V гиперболизация — увеличение или уменьшение величины предмета, а также изменение его отдельных частей (сказочные великаны и карлики, многорукие богини);

-

V заострение (акцентирование) — подчеркивание каких-либо отдельных признаков (злые карикатуры и дружеские шаржи);

-

V схематизация — отдельные представления сливаются, различия сглаживаются, а черты сходства выступают четко;

V типизация — выделение существенного, повторяющегося в однородных явлениях с воплощением его в одиночном образе.

Наиболее ярко феномены воображения видны в художественном творчестве людей.

Воображение как своеобразная форма отражения действительности осуществляет мысленный отход за пределы непосредственно воспринимаемого, способствует предвосхищению будущего, «оживляет» то, что было ранее.

Воображение — это созидательный процесс, и в нем принимают участие многие психические процессы, особенно мышление, память и восприятие. Одновременно само воображение «вмешивается» в течение того или иного психического акта, как бы пронизывая его и придавая ему свои соответствующие черты.

Воображение — это аналитико-синтетическая деятельность, которая осуществляется под направляющим влиянием сознательно поставленной цели, либо чувств и переживаний, которые владеют человеком в данный момент.

Чаще всего воображение возникает в проблемной ситуации, когда требуется быстрый поиск решения, опережающий конкретные практические действия по ее разрешению (опережающее отражение), что также характерно и для мышления. Однако в отличие от мышления, где опережающее отражение действительности происходит путем оперирования понятиями, в воображении это происходит в конкретно-образной форме — в виде ярких представлений. Таким образом, в проблемных ситуациях существуют две системы опережения сознанием результатов деятельности — это организованная система образов (воображение) и организованная система понятий (мышление).

Пример ситуации

В некоторых восточных школах вообще не предполагается логического понимания адептом принципов построения движений, комбинирования элементов и т. д. То есть бойцы умеют вести бой и владеют системой подготовки, позволяющей обучить следующее поколение, но вот объяснить, как действуют и почему именно так, для них может быть затруднительно. И это не узкопрофессиональный вопрос, как может показаться. Различия существуют и в образе мышления вообще: может преобладать либо логический, аналитический тип осмысления реальности, когда все воспринимаемое вначале “раскладывается на составляющие”, из которых затем вновь составляется цельная и непротиворечивая, хотя и несколько искусственная картина мира; либо мир воспринимается непосредственно, цельно, без попыток искусственно вычленить из него отдельные элементы. Так и обучение боевому искусству может начинаться не с простых движений, элементов, а с более естественных (хотя и более сложных) комбинаций - например, в основе большинства движений лежит такое сложно координированное действие, как обычный шаг.

Законы диалектики

Примеры: существует идея, тождественная самой себе, в то же время в ней самой заложено отличие - то, что стремится выйти за рамки идеи; результат их борьбы — изменение идеи (например, превращение идеи в материю с точки зрения идеализма). Или: существует общество, тождественное самому себе, но в нем есть силы, которым тесно в рамках данного общества; их борьба приводит к изменению качества общества, его обновлению. Можно также выделить различные виды борьбы:

V борьба, приносящая выгоду обеим сторонам (например, постоянное соревнование, где каждая сторона "догоняет" другую и переходит на более высокую качественную ступень развития);

V борьба, где одна сторона регулярно одерживает верх над другой, но побежденная сторона сохраняется и является "раздражителями" для побеждающей, благодаря чему побеждающая сторона переходит на более высокую ступень развития;

V антагонистическая борьба, где одна сторона может выжить только за счет полного уничтожения другой.

Помимо борьбы возможны иные виды взаимодействия:

V содействие (когда обе стороны оказывают встречную помощь друг другу без борьбы);

V солидарность, союзничество (стороны не оказывают друг другу прямого содействия, но имеют общие интересы и действуют в одном направлении);

V нейтралитет (стороны имеют различные интересы, не содействуют друг другу, но и не борются между собой);

V мутуализм — полная взаимосвязь (для выполнения какого-либо дела стороны должны действовать только вместе и не могут действовать автономно друг от друга).

Можно привести некоторые примеры действия закона перехода количественных изменений в качественные.

Если телу придавать все большую и большую скорость — 100, 200, 1000, 2000, 7000, 7190 метров в секунду, - оно будет ускорять свое движение (менять качество в рамках стабильной меры). При придании же телу скорости 7191 м/с ("узловой" скорости) тело преодолеет земное притяжение и станет искусственным спутником Земли (изменится сама система координат смены качества — мера, произойдет скачок). В природе не всегда удается определить узловой момент. Переход количества в принципиально новое качество может произойти:

V резко, одномоментно;

V незаметно, эволюционно.

Примеры первого случая были рассмотрены выше.

Что касается второго варианта (незаметного, эволюционного коренного изменения качества — меры), то хорошей иллюстрацией данного процесса были древнегреческие апории «Куча» и «Лысый»: «При добавлении какого зерна совокупность зерен превратится в кучу?»; «Если из головы будет выпадать по волосу, то с какого момента, с выпадением какого конкретного волоса человека можно считать лысым?». То есть грань конкретного изменения качества может быть и неуловимой.

Примеры:

V смена общественно-экономических формаций (при формационном подходе к историческому процессу);

V «эстафета поколений»;

V смена вкусов в культуре, музыке;

V эволюция рода (дети - частично родители, но уже на новой ступени);

V ежедневное отмирание старых кровяных клеток, возникновение новых.

Отрицание старых форм новыми — причина и механизм поступательного развития. Однако вопрос о направленности развития - дискуссионный в философии. Выделяются следующие основные точки зрения:

V развитие — только поступательный процесс, переход от низших форм к высшим, то есть восходящее развитие;

V развитие может быть, как восходящим, так и нисходящим;

V развитие хаотично, не имеет никакой направленности. Практика показывает, что из трех точек зрения наиболее близкой к истинной является вторая: развитие может быть, как восходящим, так и нисходящим, хотя общая тенденция все же восходящая.

Примеры:

V организм человека развивается, крепнет (восходящее развитие), но затем, развиваясь дальше, уже слабеет, дряхлеет (нисходящее развитие);

V исторический процесс идет по восходящему направлению развития, но со спадами - расцвет Римской империи сменился ее падением, но затем последовало новое развитие Европы по восходящей (Ренессанс, новое время и т. д.).

Таким образом, развитие скорее идет не линейным образом (по прямой), а по спирали, причем каждый виток спирали повторяет прежние, но на новом, более высоком уровне.

ПРИЗ (процедура решения изобретательских задач)

Подготовка к работе. На этом шаге предлагается прочитать условие задачи, сформулировать его своими словами и записать в традиционной форме:

Дано: …

Найти (объяснить): …

Если обучающемуся кажется, что они могут дать ответ сразу, пусть запишут свою гипотезу (идею) и продолжат решение задачи по ПРИЗу – скорее всего, они смогут выдвинуть и другие гипотезы.

Анализ условия. Здесь обучающийся предлагается проанализировать условие задачи и ответить на следующие вопросы:

Какой объект в данной задаче основной? Из каких частей или элементов он состоит?

Какие объекты находятся вокруг основного объекта? С какими объектами и как он взаимодействует?

Какие процессы протекают в самом объекте, с его участием, а также вокруг него?

Если на этом шаге возникли какие-то гипотезы, их нужно записать. Отметим, что на этом шаге не следует спешить решать задачу, так как главная цель шага – как можно лучше осмыслить условие задачи.

Выдвижение гипотез. Рекомендуется подумать, как перечисленные ниже явления могли бы способствовать получению необходимого в условии задачи результата? Список явлений:

-

V механические;

-

V акустические;

-

V тепловые;

-

V электрические;

-

V магнитные;

-

V электромагнитные (оптические);

-

V ядерные;

-

V химические;

-

V биологические;

-

V социальные.

Данный шаг – главный для выдвижения гипотез. Учитель объясняет, что на этом шаге не нужно быть слишком критичными, так как следует постараться наработать максимум гипотез. Отметим, что в процессе решения иногда возникают 1–2 идеи, а иногда и более 10.

Отбор гипотез. На этом шаге обучающиеся отбирают из выдвинутых гипотез наиболее правдоподобные и расставляют их в порядке убывания правдоподобности.

Если обучающимся не удалось сформулировать правдоподобные гипотезы, то можно рекомендовать глубже изучить условие задачи, а также поискать дополнительные справочные материалы. После этого стоит пройти шаги ПРИЗа еще раз, причем постараться сделать это более внимательно.

Проверка гипотез. На этом заключительном шаге школьники должны предложить эксперименты, в том числе мысленные, по проверке каждой правдоподобной идеи (гипотезы) или выполнить соответствующие расчеты.

Творческое воображение. Фотоаппарат как раз то, что нужно для творческого разгона и вхождение в суть творчества

V Фотография как повод для самоанализа

V Фотография - это сохраненная эмоция

V Фотография как повод преодолеть стеснительность

V Момент фотографирования - это момент погружения в транс

V Композиция кадра (манипуляции линиями, объектами, цветами)

V Фотография как творчество

V Как обрабатывать фотографии в редакторах

V Аналогии фотографирования и творческого процесса

Основы логики и теории аргументации:

V Способы логического воздействия на сознание и убеждения людей, включая эмпирическую, теоретическую и контекстуальную аргументацию;

V Формы и законы логического мышления; методология формальнологического решения наиболее типичных профессиональных проблем в рамках аргументационного процесса;

V Осознанное использование исходных принципов логически правильного мышления, созданию устойчивых навыков формирования стройной и убедительной мысли, обеспечение надежного самоконтроля в ходе рассуждения.

Интуиция. Подсознание не будет работать, пока не поймет, что и зачем надо делать. Но даже когда оно это поймет, интуиция и логика должны будут идти вместе, бок о бок. Ибо если одна упадет, то другая поднимет ее. И только сознание (опираясь на логику) может сузить область поиска, в которой только подсознанию (работающему в многомерном пространстве с нежесткими, вероятностными связями) под силу найти то, что нужно. Только в подсознании оседает наш опыт решения жизненных задач, ибо сознание ограничивает доступ ко всей нашей памяти.

Выводы .

ИБ является важным элементом в системе национальной безопасности России.

ИБ России в своей основе имеет интеллектуальные интересы, интеллектуальные угрозы и интеллектуальную защиту.

Россия обладает значительным интеллектуальным потенциалом для решения проблем обеспечения ИБ и его необходимо использовать.

Обеспечить, поддержать и укрепить ИБ России в современных условиях возможно только путем устранения интеллектуальных угроз, удовлетворения интеллектуальных интересов личности, общества и государства.

Список литературы Формирование интеллектуальной безопасности

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" // Российская газета от 29 декабря 2010 г., № 295.

- Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Собрание законодательства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 20, ст. 2444.

- Безопасность России - 2011. Экспертно-аналитическое обозрение. - М: ИД Критерий, 2010. - 352 с.

- Махов, С.Ю. Аналитическая работа в сфере безопасности: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.Ю. Махов // Курсы дистанционного образования. - 2012. - № 1 (2). - URL: http:// mabiv.ru/academy/zhurnal-kursy-distantsionnogo-obrazovaniya

- Общая теория национальной безопасности: Учебник / Под общ.ред. А. А. Прохожева. - Издание 2-е, дополненное. - М.: РАГС, 2005. - 344 с.