Формирование компетенций интерактивными методами при изучении дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности»

Автор: Лущик И.В.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Вопросы профессионального образования в сфере физической культуры и спорта

Статья в выпуске: 1 (11), 2015 года.

Бесплатный доступ

Государственные образовательные стандарты нового поколения, введенные в системе высшего профессионального образования, внесли коррективы в модель подготовки бакалавров, сделав упор на компетентностно-ориентированное обучение. В статье рассматриваются ситуационные задания, выполняющие роль не только средств обучения, а также формирования и контроля, освоенных студентами компетенций.

Компетенции, биомеханика двигательной деятельности, ситуационные задачи, средство формирования и диагностики уровня сформированности компетенций

Короткий адрес: https://sciup.org/140125599

IDR: 140125599

Текст научной статьи Формирование компетенций интерактивными методами при изучении дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности»

В российских вузах идет интенсивная работа по реализации нового федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 3+), зарегистрированного в Минюсте России 25.08.2014г. Модель подготовки бакалавров по направлению 49.03.01 Физическая культура предполагает акцент на формировании компетенций будущих специалистов: общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных.

Рассмотрению проблематики компетенций в педагогической литературе посвящено большое количество работ. Отдельные авторы [3] выделяют две крайних точки зрения: компетентностной подход является новой парадигмой образования и компе-тентностной подход - трансформация традиционной «знаниевой парадигмы». У Гуревича А. М. [1] можно выделить несколько предлагаемых им трактовок компетенции:

-

• подлежащая оценке характеристика индивида, причинно связанная с эффективной деятельностью;

-

• любые индивидуальные характеристики, которые можно измерить или достоверно подсчитать и относительно которых можно утверждать, что они значимы для эффективного или неэффективного выполнения работы;

-

• основные способности и потенциальные возможности, необходимые для качественного выполнения определённой работы.

Наиболее точно, на взгляд автора, определение компетенции авторов Заниной Л.В. и Меньшикова Н.П. [2], включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.

Реализация компетентностного подхода, заявленная во ФГОС 3+, позволит учитывать в процессе подготовки бакалавров ее практико-ориентированный аспект.

Целями освоения учебной дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» являются ознакомление студентов с основами движений, организацией и управлением движений, качественного и количественного содержания двигательных действий, а также формирование нескольких компетенций: общепрофессиональной – способность определять биомеханические особенности физкультурно-спортивной деятельности и профессиональной – способность проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической деятельности.

Для формирования вышеуказанных компетенций при изучении дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности» используются ситуационные задачи, которые выполняют функции, как методов обучения, так и методов контроля знаний и умений. Так как компетенция - это, в общем, умение, т.е. способность человека применять знания в практической деятельности, следовательно, такие задачи можно рассматривать как одно из основных дидактических средств подготовки студентов к профессиональной деятельности.

Ситуационные задачи предполагают самостоятельное выполнение действий по определенным формулам, которые студенты изучают в ходе теоретической подготовки, как данного курса, так и предыдущих изучаемых дисциплин. Условия задачи могут быть многообразными, исходная информация может быть с недостающими или избыточными данными. Студент, прежде чем решить задачу, должен установить, удовлетворяет ли его полнота данных, а также способ отыскания недостающих данных и сведений, что может быть важным для решения задачи.

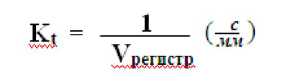

Например, задача № 1: Тензодинамограмма (ТДГ) представляет собой запись вертикальной составляющей силы давления спортсмена на тензоплатформу при выполнении прыжка вверх с места (рис. 1). По скорости движения фотобумаги в осциллографе (V регистр = 100 мм/с ) определяется коэффициент времени (Kt), который показывает, за какое время фотобумага проходит 1 мм , другими словами, сколько секунд содержится в 1 мм по оси времени (горизонтали):

Рис. 1. Тензодинамограмма и хронограмма прыжка вверх толчком двумя ногами

Задание 1. Рассчитайте, используя тензодинамограмму, коэффициент давления (К р ). Задание 2. Рассчитайте, используя раннее вычисленный коэффициент давления, максимальное давление на опору во время прыжка (P max ). Задание 3 . Определите величину динамического веса в начале прыжка. Задание 4. Определите величину динамического веса в момент минимальной силы давления на опору во время прыжка.

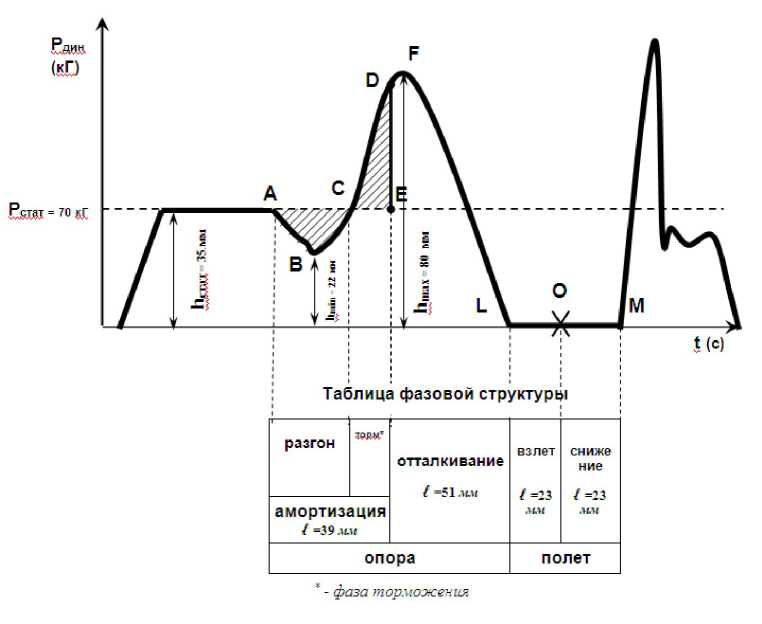

Задача № 2: Статическая нагрузка в суставе определяется суммой моментов сил тяжестей всех звеньев, создающих нагрузку в этом суставе с учетом их знака. Момент силы - это мера вращательного действия силы на ее плечо. Величина момента силы определяется по формуле:

М = Р • d , где F - сила тяжести; d - плечо силы.

Масштаб изображения показывает, во сколько раз уменьшено или увеличено изображение. Для определения масштаба используется масштабная линейка на РАС, изображенная рядом с фигурой спортсмена. Каждое деление линейки в действительности равно 100 мм . На расчетно-аналитической схеме деление линейки равно 14 мм .

Рис. 2. Плечи сил тяжести звеньев относительно вертикальной оси, проведенной через плечевой сустав

Задание 1. Определить масштаб изображения. Задание 2. Рассчитать статическую нагрузку в плечевом суставе, предварительно найдя истинную величину плеч сил тяжестей звеньев и выразив эту величину в метрах.

Решение данных и подобных ситуационных задач позволяет интегрировать знания и умения, полученные при изучении учебных дисциплин, связанных на содержательно-методическом уровне: «Естественнонаучные основы ФК: математика и физика», «Спортивная метрология». Данные дисциплины образовывают необходимые «входные» знания, умения и готовности студента.

Применение подобных ситуационных задач, носящих практикоориентированный характер при изучении дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности», позволяет выделить общепрофессиональную и профессиональную компетенции в обучении, моделировать профессиональную деятельность будущих специалистов в области физической культуры и спорта. В соответствии с данным подходом формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся рассматриваются как процесс построения и изучения реально существующих проблем практики физкультурно-спортивной деятельности, формирования способности проводить научный анализ результатов исследований и использовать их в практической деятельности.

Таким образом, помимо преимущества ситуационных задач по сравнению с учебными задачами, состоящего в их проблемном характере, в котором заложены контексты будущего профессионального труда специалиста, ситуационные задачи можно использовать также как средство формирования и диагностики уровня сформированности компетенций, включая результаты прохождения студентами тестирования по «знаниевым» и «компетентностно-ориентированным» разделам тестов в зачетные требования или условия допуска к экзаменам.

Список литературы Формирование компетенций интерактивными методами при изучении дисциплины «Биомеханика двигательной деятельности»

- Гуревич, А.М. Ассессмент: принципы подготовки и проведения/А.М. Гуревич//М.: Речь, 2005. -С. 11-13.

- Занина, Л.В. Компетентностный подход к рассмотрению деятельности преподавателя педколледжа/Л.В. Занина, Н.П. Меньшиков//Основы педагогического мастерства/Серия «Учебники, учебные пособия». -Ростов н/Д.: Феникс, 2008. -С.110-115.

- Чекалина, Т. А. Теоретические основы формирования компетенций студентов вузов/Т. А. Чекалина//Молодой ученый. -2013. -№2. -С. 411-413.