Формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки «Туризм»

Автор: Куканова Елана Вениаминовна, Шокот Ольга Викторовна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Компетентность специалиста

Статья в выпуске: 6, 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются особенности организации и результаты опытной работы студентов по формированию компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности. Анализируются результаты проведенного авторами исследования.

Компетенции самоорганизации учебно-профессиональной деятельности, уровни формирования компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов

Короткий адрес: https://sciup.org/148320765

IDR: 148320765

Текст научной статьи Формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки «Туризм»

профессиональной деятельности, с использованием интерактивных технологий обучения, в контрольной группе целенаправленная подготовка студентов не осуществлялась;

– в экспериментальной группе были созданы специальные педагогические условия для функционирования системы формирования исследуемых компетенций: формирование и развитие у студентов рефлексивной позиции; включение студентов в совместную с педагогом деятельность по организации, контролю и самоконтролю своей профессионально значимой учебной работы; интегрированное применение методов и средств обучения, специально разработанных задач и заданий, нацеленных на формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов.

Процесс формирования компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности у студентов включал в себя три взаимосвязанных этапа: подготовительный (диагностический),

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ШОКОТ кандидат педагогических наук, заместитель директора по учебно

методической работе Колледжа современного управления. Сфера научных интересов: формирование профессиональных компетенций студентов. Автор 6 публикаций основной (формирующий) и заключительный (творческий).

В ходе формирующего этапа опытной работы были проведены три контрольных среза.

Цель диагностического этапа – проверить уровень усвоения студентами теоретических знаний по исследуемой проблеме, проследить изменения в уровне сформированности компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности по мере овладения студентами данными знаниями. Студентам предлагались поисковые, аналитические, исследовательские, оценочно-рефлексивные задания и упражнения теоретического и практического характера, направленные на усвоение знаний, необходимых для овладения компетенциями самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности, применение и упрочнение наличных знаний и умений.

Уровень самостоятельного решения задач студентами на данном этапе был низким.

Результаты первого контрольного среза показали развитие формируемых компетенций у студентов экспериментальной группы. Это объясняется тем, что усвоение студентами теоретических знаний по проблеме исследования повышает уровень владения ими компетенциями самоорганизации. В то же время можно сделать вывод, что одних только знаний недостаточно для перехода на более высокий уровень владения данными компетенциями.

Цель основного этапа – сформировать у студентов компетенции самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности, т.е. соотнести полученные знания по самоорганизации с конкретными учебно-профессиональными ситуациями, включить их в самостоятельную деятельность по самоорганизации профессионально значимой учебной работы.

Компетенция самоорганизации учебно-профессиональной деятельности будущего специалиста (например, по направлению подготовки «Туризм») – это основанная на знаниях, умениях и опыте общения способность, позволяющая решать профессиональные задачи и осуществлять профессиональную деятельность, связанную с коммуникацией, соответственно с уровнем своих ценностей и индивидуальных личностных характеристик (открытости, толерантности, эмпатии, гибкости мышления)[2].

Основу развития компетенции студентов, обучающихся по направлению «Туризм», составляет понимание ее структуры, которая включает мотивационноценностный, когнитивный, дея тельностно-поведенческий, аффективный и рефлексивный компоненты. В соответствии с этими компонентами процесс развития данной компетенции направлен на:

– формирование ценностной и социальной готовности к коммуникации;

– овладение способностью решать задачи по развитию компетентности студентов в своей буду- щей профессиональной деятельности и во взаимодействии;

-

– овладение универсальными поведенческими образцами проявления компетентности;

– развитие «эмоциональной культуры», толерантности, эмпатии, интеллектуальной гибкости [1].

Основная работа по формированию у студентов компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности на данном этапе осуществлялась на практических и семинарских занятиях в процессе изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла «Философия», «История», «Иностранный язык», «Психология». Студентам предлагались аналитические, исследовательские, оценочно- рефлексивные задания и упражнения теоретического и практического характера, направленные на формирование и развитие всех шести компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности.

Результаты второго контрольного среза показали, что после завершения основного периода формирующего этапа опытной работы у студентов экспериментальной группы наблюдался неоспоримый рост компетенций. Это доказывает правомерность применения выбранной нами системы формирования компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности и эффективность разработанных педагогических условий.

Цель заключительного этапа – определить уровень сформиро-ванности компетенций самоорганизации учебно- профессиональной деятельности студентов в экспериментальной и контрольной группах, выявить эффективность функционирования разработанной системы формирования компетенций.

На этом этапе основная опытная работа по формированию компетенций самоорганизации у студентов проводилась на практи- ческих и семинарских занятиях, в процессе написания ими рефератов, эссе и выполнения заданий исследовательского характера. На творческом этапе активная роль принадлежала самим студентам.

Этот этап связан с решением сложных проблемных заданий и упражнений различных типов, способствующих формированию компетенций самоорганизации на творческо-преобразующем уровне. Это исследовательские, оценочно-рефлексивные и творческие задания и упражнения, направленные на закрепление и совершенствование у студентов компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности.

В качестве примера приведем несколько заданий.

Задача 1. Дайте развернутые ответы на следующие вопросы.

– Мы или что-то помним или не помним? Существует ли частичная память? Какие способы оценки эффективности памяти вам известны? Как реализуются на практике узнавание, припоминание и повторное обучение?

– Какова структура памяти? Что вам известно о ложных воспоминаниях? Что такое восстанавливающее воспоминание?

– Как вы можете объяснить, что человек, забывший свой возраст, не узнающий своих родственников, продолжает, допустим, играть в карты или печатать на машинке, хотя ту часть жизни, когда он приобретал эти навыки, он не помнит? Что вам известно о расстройствах памяти? Что характерно для ретроградной и антероградной амнезии?

– Какие наблюдения позволили ученым предположить, что долговременную память можно представить в виде процедурной и декларативной, а декларативную в виде семантической и эпизодической?

– Чем можно объяснить многократно описанный в литературе случай: человек в выпившем состоянии потерял бумажник, а чтобы вспомнить, где он находился в этот момент, ему пришлось снова выпить.

– Какие механизмы усовершенствования памяти вам известны?

– Какие способы мышления, применяемые для разрешения проблем вам известны? В чем проявляется связь мышления и интеллекта?

– Что вам известно о креативном мышлении? Какие его стадии можно выделить? Какие тактики усиления креативности вам известны? Расскажите о тактике «мозгового штурма».

Задача 2. Прочитайте приведенный текст один раз и попробуйте его запомнить.

Получив деньги за сданные в залог драгоценности, наш герой больше не обращал внимания на презрительный смех в свой адрес. «Ваши глаза обманывают, – говорил он, – эта неисследованная планета похожа на яйцо, а не на стол». И вот теперь три крепкие сестры искали доказательств. Дни тянулись за днями, превращались в недели, и многие из тех, кто сомневался, распространяли слухи о конце. Наконец, откуда ни возьмись, появились крылатые создания, и это стало признаком успеха.

А теперь прочитайте текст еще раз, предварительно ознакомившись с его названием: «Колумб открывает Америку». Попробуйте вновь воспроизвести текст. Помогло ли вам название? И почему?

Задача 3. Прокомментируйте следующие суждения.

– Самый лучший свидетель – это ребенок до двенадцати лет, если рядом нет его родителей.

– Иногда в печати, чаще в художественной литературе мы сталкиваемся с феноменом ложных воспоминаний, когда человек в деталях и красках описывает то, чего в действительности с ним не происходило.

– Опознавая человека по фотографии, т.е. когда из нескольких предложенных фотографий нужно выбрать изображение виденного ранее, правильный ответ дают только 30%. И в то же время для составления фоторобота успешнее техника выбора из имеющихся элементов лиц, нежели рисование со слов свидетеля.

– Если вас попросят написать новые слова из пройденного в прошлом году курса, они, скорее всего, легко уместятся в несколько строк, из чего можно сделать вывод, что вы почти ничего не помните. Но если вам предложат тест, содержащий различные варианты ответов на вопросы по этому курсу, выяснится, что вы помните гораздо больше, чем могло бы показаться.

– В четырехлетнем возрасте мальчику на ночь каждый день в течение нескольких месяцев читали отрывок из книги на греческом языке, которого он не понимал. Затем в десятилетнем возрасте ребенка попросили найти в книге этот отрывок. Он не смог этого сделать. Но когда ему предложили выучить наизусть ряд отрывков, включая и тот, который он слышал в детстве, на заучивание «знакомого» отрывка у него ушло на 25% меньше времени, чем на «незнакомые» отрывки.

– Французский психолог Альфред Бине в отличие от своей жены не был религиозен, но, чтобы не обижать ее, всегда присоединялся к ней во время вечерней молитвы. Однако, повторяя за женой слова молитвы на протяжении многих лет, он их все же не запомнил и самостоятельно не мог воспроизвести.

Задача 4. Проанализируйте приведенные отрывки. Со всеми ли высказываниями вы можете согласиться? О каких характеристиках мышления идет речь в следующих отрывках? Как вы считаете, не роднят ли они мышление с воображением?

-

1. Чтобы умно доказывать что-либо, одного ума недостаточно (Ф. Честерфилд).

-

2. В науке, как и в повседневной жизни, умственные операции не совершаются по правилам логики, а доказательству всег-

- да предшествует представление некоторой истины, созерцание какого-нибудь процесса или причины явления, вы не приходите к заключительному выводу из предпосылок, а наоборот, этот вывод им предшествует, предпосылки же его только впоследствии разыскиваются как доказательство (Ю. Либих).

-

3. Если построить дом, не считаясь с законами механики и других наук, – он рухнет. Так и научное доказательство: если его построить, не считаясь с законами и правилами формальной логики, оно тоже рухнет (С. Поварин).

-

4. В мысленном эксперименте процессы развертываются как бы независимо от конкретной формы взаимодействия объекта исследования с теми окружающими условиями, которые не интересуют исследователя. Это возможно потому, что все действия производятся не над реальными объектами, а над мысленными, воображаемыми образами. Мысленно можно расчленить объект на отдельные элементы, а затем, учитывая действующие в данной предметной области причинные законы, синтезировать его различные элементы в одно целое или же рассматривать их вне привычного контекста, в новых комбинациях и связях (А. Славин).

Задача 5. Попробуйте описать, как происходит мыслительный процесс, если вам необходимо ответить на следующие вопросы:

– есть ли у лягушки губы и хвост?

– у вас в ящике есть черные и белые носки, смешанные в пропорции четыре к пяти, сколько носков вам придется вытащить, чтобы убедиться, что у вас есть пара одного цвета?

– у вас есть песочные часы, рассчитанные на 7 и 11 минут, какой самый простой способ засечь 15 минут?

– вам необходимо посадить четыре маленьких дерева так, чтобы каждое из них находилось на одинаковом расстоянии друг от друга.

Задача 6. Прокомментируйте приведенные отрывки.

– Три пути ведут к знанию: путь размышления – это самый благородный, путь подражания – это путь самый легкий, и путь опыта – это путь самый горький (Конфуций).

– Умственный труд едва ли не самый тяжкий труд для человека. Мечтать легко и приятно, но думать трудно (К.Д. Ушинский).

– Сущностью наших усилий понять мир является то, что мы стремимся, с одной стороны, охватить великое и сложное множество сторон человеческого опыта, а с другой – выразить его в простых и лаконичных формулах. Убеждение, что эти две цели совместимы, может быть в силу примитивности нашего научного знания – лишь делом веры. Не обладай я такой верой, я не мог бы иметь непоколебимого убеждения в самостоятельной ценности знания (А. Эйнштейн).

– Для реконструкции модели мира ученые используют приемы, известные со времен Бэкона как «путь пчелы» и «путь паука». Первый из них предполагает кропотливый сбор и систематизацию накопленных наукой крупиц знания. Второму противопоказан скрупулезный анализ прошлого наследия; здесь отсутствует слишком сильная привязка к идеям предшественников, так как она может быть препятствием для выдвижения новых научных идей, подчас «безумных с точки зрения традиционных концепций (Р.М. Грановская).

Задача 7. Прокомментируйте следующие афоризмы. Какие известные сейчас закономерности и механизмы они иллюстрируют?

– Нет ничего более живучего, чем воспоминания (Гарсиа Лорка).

– Запоминать умеет тот, кто умеет быть внимательным (Самюэл Джонсон).

– Метод – мать памяти (Томас Фуллер).

– Забвение – непременное условие памяти (Жарри).

– Кого редко видят, того скоро забывают (Джон Хейвуд).

– То, что трогает сердце, запечатлевается в памяти (Вольтер).

– Мы забываем по необходимости, а не по своему желанию (Мэтью Арнольд).

Задание 1. Написание эссе согласно требованию.

Эссе – это самостоятельная письменная работа студента небольшого объема и свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и размышления по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; может иметь философский, историкобиографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный или беллетристический характер. Средство контроля, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Темы эссе.

-

1. Проблема способностей в связи с профессиональным отбором.

-

2. О критериях обучения как инструментах унификации на глобальном рынке интеллектуального труда (оценки, стандарты, тесты): психолого-педагогический аспект.

-

3. Роль коммуникативной компетентности в становлении личности.

-

4. Развитие индивидуальности как преодоление профессионализации личности.

-

5. Роли и лидерство в группе.

-

6. Принципы убеждающей речи.

-

7. Речь как средство коммуникации.

-

8. Принципы информирования (доверие, креативность, актуальность).

-

9. Межличностные ритуалы как механизм социализации.

-

10. Влияние индивидуальнопсихологических особенностей личности на социально-психологические отношения.

-

11. Роль негативных эмоций в общении человека.

-

12. Основные механизмы влияния на человека.

-

13. Общение как восприятие людьми друг друга.

-

14. Типы и механизмы психологического воздействия.

-

15. Одиночество, аутичность, отчужденность как факторы нарушения коммуникации: причины и способы преодоления.

-

16. Влияние средовых факторов на поведение человека: длительность и интенсивность.

-

17. Социализация и культурные нормы.

-

18. Язык и конфликты. Возможные пути их преодоления.

-

19. Традиции и нормы, способы их преодоления в деловом общении.

-

20. Переговоры в разных культурах.

-

21. Особенности мужского и женского стиля общения.

-

22. Типология поведения по Макгвайру.

-

23. Трансактный анализ общения.

-

24. Психологические требования к менеджеру в общении.

-

25. Феномен Интернет-зависимости и его анализ.

-

26. Общение в Интернете: основные закономерности.

-

27. Влияние процесса общения на человеческое одиночество.

-

28. Пути повышения компетентности в общении.

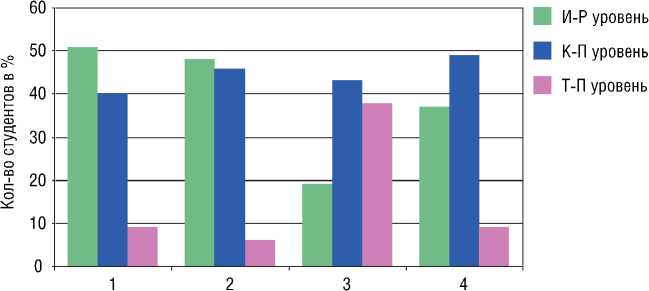

Результаты третьего контрольного среза показали, что после завершения формирующего этапа число студентов, владеющих компетенциями самоорганизации на творческо-преобразующем (высоком) уровне, увеличилось (по сравнению с начальным срезом) в экспериментальной группе с 9 до 38% (4 раза), а в контрольной группе – с

Рис. Уровни сформированности компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов экспериментальной и контрольной группы

Примечание. 1 – экспериментальная группа (начальный срез); 2 – контрольная группа (начальный срез); 3 – экспериментальная группа (третий контрольный срез); 4 – контрольная группа (третий контрольный срез).

Таблица

Сравнительные данные о сформированности компетенций самоорганизации учебно профессиональной деятельности студентов

|

я с с и |

^ ф аз О с; ф т о аз i |

Уровни |

|||||

|

Низкий (И-Р) |

Средний (К-П) |

Высокий (Т-П) |

|||||

|

>s I О' г ° 1 a га ° Z |

>5 Z а 2 ° |

>5 га ° Z |

>s Z а 2 ° |

>s Z 6^ га ° Z |

>s Z а 2 ° |

||

|

ЭГ |

82 |

51 |

19 |

40 |

43 |

9 |

38 |

|

КГ |

64 |

48 |

37 |

46 |

49 |

6 |

14 |

Примечание: И-Р – имитирующе-репродуктивный уровень; К-П – комбинирующе-продуктивный; Т-П – творческо-преобразующий.

6 до 14% (2 раза). Число студентов, владеющих исследуемыми компетенциями на имитирующе-репродуктивном (низком) уровне, к окончанию опытно-поисковой работы сократилось в экспериментальной группе с 51 до 19% (3 раза), в контрольной группе – с 48 до 37% (1,3 раза).

Результаты диагностики уровня сформированности компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов в экспериментальной и контрольной группах представлены на рисунке.

Данные об уровнях сформиро-ванности компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов экспериментальной и контрольной группы после проведения формирующего этапа представлены в таблице.

Анализ опытной работы об уровне сформированности компетенций самоорганизации у студентов показывает, что в экспериментальной группе, благодаря внедрению специально разработанной системы развития компетенций самоорганизации и реализации комплекса педагогических условий, произошел значительный количественный и качественный рост результатов формируемых компетенций по сравнению с контрольной группой, а также заметно улучшилась успеваемость студентов.

Анализ психолого-педагогической литературы, изучение современного состояния проблемы формирования компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов вузов показали, что данная проблема недостаточно полно освещена в психологопедагогической и методической литературе.

Нами разработана система формирования компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов вузов, выявлена ее цель, состав, структура, содержание.

Теоретически обоснован и апробирован комплекс необходимых педагогических условий функционирования и развития компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов: интегрированное применение активных форм, методов обучения и специально разработанных задач и заданий, нацеленных на формирование компетенций самоорганизации учебно-профессиональной деятельности студентов.

Определены и обоснованы уровни формирования компетенций самоорганизации учебнопрофессиональной деятельности студентов – продвижение от низ- кого уровня (имитирующе-репродуктивного) к среднему (комбини-рующе- продуктивному) и от среднего к высокому (творческо-пре-образующему) уровню сформи-рованности данных компетенций.

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту разработки проблемы. Актуальными остаются вопросы разработки психологопедагогических технологий формирования и развития каждого компонента компетенций самоорганизации у студентов, изучения взаимосвязи успешной учебнопрофессиональной деятельности студентов и их конкурентоспособности на рынке труда, выявления особенностей мониторинга уровня сформированности компетенций самоорганизации студентов вузов.