Формирование модели механизма трансформации системы управления персоналом

Автор: Гайсина Люция Мугтабаровна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Экспертиза

Статья в выпуске: 3, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается важный аспект социологии управления - трансформация системы управления персоналом. Выделены факторы, приводящие к феномену рассогласования. Рассмотрен противоположный феномен - конкордация. Предложена разработанная автором схематическая модель механизма трансформации системы управления персоналом, которая должна помочь предвидеть характер и качество тех изменений, которые станут следствием ее реализации.

Управление персоналом, предпосылки, механизм трансформации, модель, система показателей, ожидаемый эффект

Короткий адрес: https://sciup.org/170167866

IDR: 170167866 | УДК: 331.108.2:622.276

Текст научной статьи Формирование модели механизма трансформации системы управления персоналом

С уществует большое число подходов к управлению персоналом. Институт кадрового менеджмента переживает изменения практически непрерывно, однако некоторые преобразования носят характер совершенствования и улучшения главенствующей концепции, тогда как другие обусловлены сменой парадигмы управления и, следовательно, предполагают принципиальную перестройку целей, методов и инструментов.

В настоящее время сложились следующие предпосылки к осуществлению трансформации системы управления персоналом:

– изменения внешней среды, обусловливающие необходимость преобразования всей системы управления предприятием, включая управление персоналом;

– внутренние организационные изменения (смена собственников или высшего руководства);

– низкая эффективность управления персоналом, выражающаяся в низкой производительности труда, обусловленной недостаточно высокой мотивацией работников или наличием эндогенных факторов, оказывающих негативное влияние на взаимоотношения работников и непосредственных руководителей;

– несоответствие инструментария управления персоналом современным требованиям;

– неадекватность целей системы управления персоналом.

Перечисленные факторы приводят к возникновению феномена рассогласования, под которым П.А. Михненко понимает «несоответствие параметров организации требованиям внешней среды» [Михненко 2008: 3]. Применительно к системе управления персоналом автор переформулировал указанное определение следующим образом: рассогласование – степень расхождения требований руководящего персонала и интересов работников или мера сопротивления персонала изменениям.

Социальные противоречия возникают на разных уровнях. Например, на вертикальных уровнях может проявляться противоречивость интересов акционеров компании, коммерческих партнеров коллектива предприятия и отдельных социальных групп. Чем выше степень рассогласования с каждой из сторон управленческого процесса, тем выше вероятность девальвации мотивов и ценностных ориентаций личности либо девальвации целей системы управления персоналом. В любом случае рассогласование оказывает пагубное воздействие на систему управления персоналом и влечет за собой такие негативные последствия, как снижение управляемости, усиление сопротивления изменениям, ужесточение требований, что в своей совокупности может привести к труднообратимым последствиям.

Преодоление рассогласования следует рассматривать как процесс развития предприятия. Таким образом, наличие рассогласования сигнализирует о необходимости качественных изменений в системе управления персоналом, т.е. о необходимости ее трансформации. Трансформация предполагает внесение коррективов в фундаментальные основы этой системы – связи и характер взаимодействия между индивидами, представляющими субъект и объект управления. При этом качественные изменения системы управления персоналом, по мнению автора, не предполагают замену лиц, занимающих соответствующие должности. Напротив, необходимы изменения базиса взаимоотношений – политики, стратегии и тактики, – которые делают возможными злоупотребления и халатность с каждой из сторон. Чаще всего причина рассогласования берет свое начало в политике организации, а проявляется в стратегии и тактике. Следовательно, для установления истинных причин и масштабов рассогласования необходимо анализировать проявления стратегического и тактического управления во взаимоотношениях руководителей и подчиненных – цели управления и инструменты воздействия.

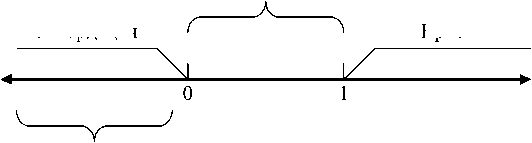

Противоположным рассогласованию феноменом выступает конкордация, которую в некоторых случаях именуют синергией (видимо, исходя из суждения, что отсутствие противоречий рождает синергию, что, по мнению автора, ошибочно). Под конкордацией следует понимать приведение интересов отдельных социальных групп или личностей к условиям, обеспечивающим достижение приемлемого результата с наибольшей эффективностью. Таким образом, достижение конкор-дации (нулевого рассогласования) является основной задачей при проектировании механизма трансформации. Выражаясь математическим языком, идеальным состоянием системы управления персоналом является отрицательная величина, когда руководство и персонал не только не препятствуют друг другу, но и прикладывают встречные усилия, выступая катализатором возникновения системы управления персоналом нового качества. Такое взаимодействие можно назвать синергией (рис. 1).

Рассогласование

Конкордация

Кризис

Синергия

Рисунок 1 Разграничение рассогласования, конкордации и синергии

По мнению автора, базис механизма трансформации системы управления персоналом должен основываться на стремлении к унификации целей руководителей и интересов работников. Сохранение баланса интересов в течение длительного времени невозможно, поскольку система управления и в большей степени персонал подвержены воздействию со стороны внешних факторов. На практике это означает, что система ценностных ориентаций индивидов меняется, и то, что вчера устраивало работника, сегодня уже не устраивает. Это означает необходимость выработки новых подходов и инструментов, а в некоторых ситуациях – корректировки целей.

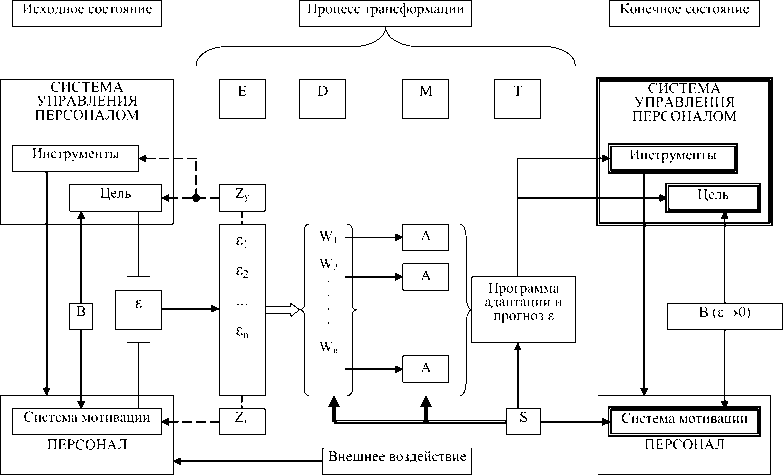

Описанные выше положения обусловливают необходимость выработки и внедрения на предприятиях механизма трансформации системы управления персоналом. Разработанная автором схематическая модель данного механизма представлена на рис. 2. Принятые сокращения представлены в табл. 1.

Рисунок 2 Авторская модель механизма трансформации системы управления персоналом

Таблица 1

Принятые в схеме модели механизма сокращения и условные обозначения

|

Сокращение |

Трактовка |

|

В |

исходное состояние взаимодействия субъекта и объекта системы управления персоналом описывается состоянием конкордации, которое нарушается под воздействием внешних факторов |

|

Ε |

мера рассогласования по целям и инструментам |

|

Z у и Z п |

ответная реакция на рассогласование со стороны системы управления и персонала соответственно |

|

E, D, M, T |

Элементы процесса трансформации |

|

E |

Измерение отклонений |

|

D |

Анализ причин отклонений (диагностика) |

|

M |

Выработка адаптивных социальных технологий |

|

T |

Выработка программы применения адаптивных социальных технологий и прогнозирование эффективности (прогноз ε) |

|

W |

Причины рассогласования |

|

А |

Адаптивные социальные технологии |

|

S |

Мера сопротивления изменениям |

|

► |

Обратные контролирующие связи |

|

-----► |

Обратные деструктивные связи |

|

-------► |

Прямые конструктивные связи |

Представляется необходимым рассмотреть каждый из элементов предложенного механизма более подробно.

Основу разработанного механизма формирует оценка степени рассогласования, осуществляемая с использованием социологических исследований, проводимых на регулярной основе, а также в случае наблюдаемых отклонений. Инструментарий социологических исследований может быть представлен опросами, идентичными тем, которые были разработаны и использованы автором в настоящем исследовании. Кроме того, необходимо выработать систему показателей для мониторинга степени соответствия целей системы управления и применяемых инструментов интересам и ценностям работников. Таким образом, отправным моментом является анализ результатов мониторинга отклонений модельного набора показателей, свидетельствующих о наличии или отсутствии рассогласования. Автор предлагает использовать набор представленных ниже показателей.

Блок 1. Общеэкономические показатели:

– производительность труда;

-

– объем выработки;

-

– использование рабочего времени;

-

– продолжительность простоев.

Блок 2. Мотивационные показатели:

-

– удовлетворенность результатами труда;

-

– удовлетворенность процессом труда и его организацией;

-

– удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами и руководством;

-

– осведомленность о целях организации и коллектива;

-

– удовлетворение стремления к лидерству;

-

– адекватность восприятия происходящих изменений, а также их субъективная оценка;

-

– степень использования работником его потенциала.

Блок 3. Трудовые показатели:

-

– уровень профессиональной подготовленности и пригодности;

-

– показатели трудовой дисциплины.

Для обеспечения эффективного регулярного использования указанной системы показателей в целях проведения мониторинга степени рассогласования автор рекомендует нормативное закрепление состава оцениваемых показателей, порядка их расчета (если применимо) и сбора данных, в т.ч. с закреплением методики социологического исследования. Применительно к показателям блока 1 и блока 3 необходимо выработать и довести до сведения работников минимально допустимые и плановые величины. Так, например, в отношении показателя профессиональной пригодности на уровне должностных инструкций должны быть закреплены сведения о необходимых работнику знаниях и навыках, о способах и периодичности их проверки, а также о периодичности дополнительной подготовки и повышения квалификации. Это позволит избежать отклонений, не обусловленных социальными факторами либо недостатками в подходах или инструментарии управления.

Следует также отметить, что в блоке общеэкономических показателей интерес представляют не абсолютные величины, а фактическое их относительное отклонение от планового или нормативного показателя. В блоке мотивационных показателей автор считает допустимым и оправданным анализировать как усредненные показатели, так и индивидуальные.

В результате мониторинга будут получены оценки меры рассогласования по всему набору показателей (ε1; ε2; ...; εn). По мнению автора, полученные оценки необходимо проранжировать в порядке убывания величины отклонений для того, чтобы выявить наиболее значимые и, следовательно, первоочередные направления воздействия, а также, возможно, отсеять несущественные (с отклонением в пределах 5%). Возникновение несущественных отклонений может быть обусловлено спецификой выборки (если имеет место не сплошное наблюдение), ошибками фиксации результата, техническими погрешностями или временной переоценкой взглядов отдельных респондентов под воздействием субъективных факторов, не имеющих прямого отношения к работе.

В отношении каждого показателя, по которому зафиксировано отклонение, необходимо провести анализ причин, обусловивших возникновение этого отклонения. Методика такого анализа не может быть сведена к универсальным рецептам, однако есть смысл упомянуть такие инструменты, как контент-анализ результатов опросов, экономический анализ производительности (например, невыполнение плана производства может быть связано с «техническими» факторами, таким как вынужденные простои или перебои с поставками сырья и материалов).

Проведение повторного опроса на предмет установления причин рассогласования является нежелательным, т.к. его применение на регулярной основе обеспечит дополнительную нагрузку на систему управления персоналом и может возникнуть ситуация, когда рассогласование возникает из-за участившихся опросов.

В некоторых случаях речь может идти не о специфических причинах, а об одной, которая обеспечила рассогласование по многим параметрам, поэтому число предлагаемых на следующем этапе реализации механизма решений может быть редуцировано вплоть до одного. В остальных случаях предполагается выработка управленческих решений, связанных с применением в отношении рассогласованного элемента соответствующей адаптивной социальной технологии или их набора.

Применение адаптивных социальных технологий должно носить системный и комплексный характер. Это означает, что в основе «оздоровления» системы управления персоналом предприятия должен лежать комплекс решений, являющихся результатом интерактивного планирования. Под интерактивным планированием П.А. Михненко предлагает понимать формирование динамических процедур определения степени соответствия внутренней среды организации тем требованиям, которые предъявляет к ней изменяющаяся внутренняя среда, что предполагает выбор и рациональное распределение ресурсов, обеспечивающих заданное приближение, а также определение периодов адаптационных преобразований, исполнителей и системы контроля [Михненко 2008: 4].

Таким образом, план применения адаптивных социальных технологий должен включать в себя детализированное описание предполагаемых действий (программу) с упором на оценку предполагаемого и ожидаемого эффекта. Главный вопрос, на который разрабатываемая программа должна дать ответ, заключается в том, чтобы предвидеть характер и качество тех изменений, которые станут следствием ее реализации. По мнению автора, важно учитывать накопленный опыт использования соответствующих социальных технологий, в т.ч. сторонний опыт. Это позволит обеспечить относительно быстрое получение желаемого результата. Однако проблема прогнозирования результатов внедрения социальных технологий в решении задачи трансформации системы управления персоналом через преодоление рассогласования особенно актуальна при их первичном применении.

Список литературы Формирование модели механизма трансформации системы управления персоналом

- Михненко П.А. 2008. Модель адаптивной организационной системы. -Менеджмент в России и за рубежом. № 3. С. 3-10