Формирование представления о студенческой вовлеченности при подготовке специалистов в сфере туризма

Автор: Якименко Марианна Владимировна, Величко Екатерина Андреевна

Журнал: Сервис в России и за рубежом @service-rusjournal

Рубрика: Социально-экономические аспекты развития отраслей, комплексов, предприятий и организаций сферы услуг

Статья в выпуске: 5 (114), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию относительно новой исследовательской категории «студенческая вовлеченность», которая, по мнению авторов, представляет собой мультифакторный феномен, способный выступать, с одной стороны, индикатором эффективности деятельности образовательных учреждений. С другой стороны, развитие студенческой вовлеченности может способствовать формированию мотивационных предпосылок для профессионального самоопределения обучающихся и дальнейшего успешного трудоустройства на рынке труда по профилям их направлений подготовки. В рамках статьи авторами представлен подход к пониманию категории «студенческая вовлеченность» с учётом существующих результатов исследований российских и зарубежных учёных. Определяется необходимость рассмотрения студенческой вовлеченности через параметры академической составляющей и индивидуально-психологических характеристик. Также формируется гипотеза, что для формирования заинтересованности студента в профессиональном развитии в процессе обучения в образовательных учреждениях, необходима детерминация потенциально значимых характеристик и факторов для конкретной будущей сферы деятельности (в рамках проводимого исследования - в сфере туризма). В процессе исследования студенческой вовлеченности обучающихся по направлению туризм были получены результаты, ряд из которых был представлен в статье.

Студенческая вовлеченность, сфера туризма, подготовка кадров в сфере туризма

Короткий адрес: https://sciup.org/140308038

IDR: 140308038 | УДК: 338.48 | DOI: 10.5281/zenodo.14957354

Текст научной статьи Формирование представления о студенческой вовлеченности при подготовке специалистов в сфере туризма

To view a copy of this license, visit

В современных условиях активного развития внутреннего туризма одним из ключевых вопросов выступает необходимость обеспечения отрасли профессиональными кадрами.

В рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года «Кадры и образование» выделены в отдельный раздел как инструмент развития туризма. В документе определяется необходимость не просто обеспечения отрасли достаточным количеством кадров, а подготовке квалифицированных специалистов. Для этого планируется произвести настройку механизмов удовлетворения будущих потребностей в кадрах, осуществить долгосрочное планирование и формирование системы подготовки кадров всех уровней.

Среди выделенных мер, которые будут направлены на совершенствование кадрового обеспечения развития отечественного туризма, обратим внимание на: «дальнейшее совершенствование образовательных стандартов в индустрии рекреации и туризма, повышение престижности туристских профессий и популяризацию туристских профессий в рамках школьного и профессионального образования».

Таким образом, законодатель определяет потребность не только в развитии профессиональных навыков будущих специалистов в сфере туризма, но и в формировании определённых мотивационных предпосылок для профессионального выбора обучающимися.

Именно такая постановка задачи в рамках построения системы подготовки кадров всех уровней в сфере российского туризма может быть обусловлена следующими фактами.

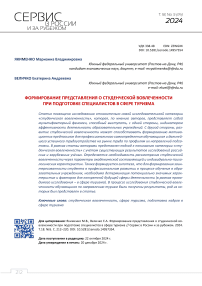

Прежде всего, за период 2013–2023 гг. сократилось практически на 30% количество студентов, поступивших в высшие учебные заведения на направления бакалавриата на направления «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». В то же время можно говорить, что за 10 лет количество поступивших на программы магистратуры выросло в 3,5 раза (рис. 1).

■ бакалавриат ■ магистратура

Рис. 1 – Динамика приёма на профильные направления подготовки в вузах РФ, чел.

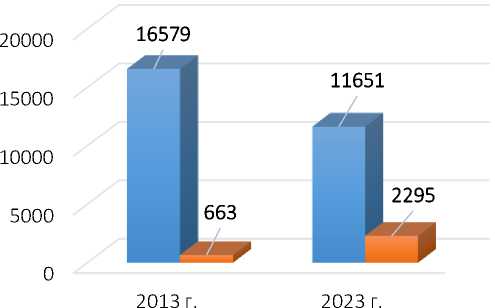

При этом в 2013 г. доля студентов, которые поступили на условиях полного возмещения стоимости обучения по программам бакалавриата, составляла от общего числа поступивших – 75 %, а по состоянию на 2023 г. только 52,5% (рис. 2).

2013 2023

-

■ за счет федерального бюджета

-

■ за счет бюджета субъекта Российской Федерации

-

■ с полным возмещением стоимости обучения

Рис. 2 – Принято на программы бакалавриата по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» и «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в вузах РФ, чел.

СЕТЕВОЙ НАУЧНЫЙ

ЖУРНАЛ

Конечно, можно отметить, что за 10 лет произошёл рост мест, выделенных из федерального бюджета более, чем на 34% и на более 28% увеличилось количество мест за счёт бюджетных ассигнований субъектов РФ, но снижение числа желающих за этот период обучаться на перечисленных выше направлениях посредством полного возмещения стоимости обучения достигло 49%.

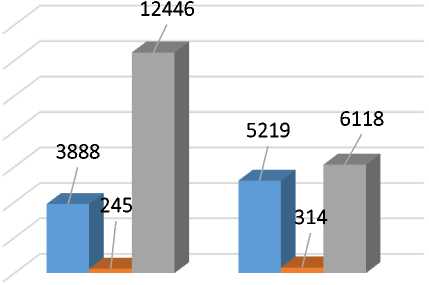

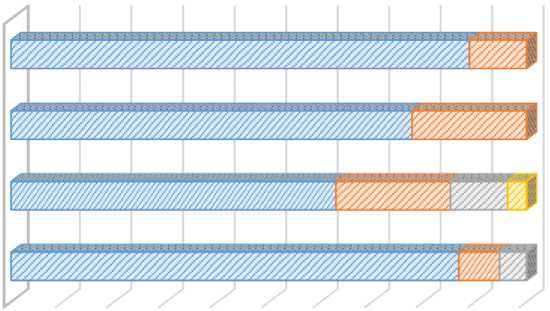

По программам магистратуры, наоборот, можно говорить о положительной динамике с точки зрения поступления на профильные направления: увеличилось численность принятых на обучение студентов на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований в 3,8 раза за счёт федерального бюджета и в 2,3 раза выросло число желающих оплачивать обучение самостоятельно (рис. 3).

2013 2023

за счет федерального бюджета за счет бюджета субъекта Российской Федерации с полным возмещением стоимости обучения

Рис. 3 – Принято на программы магистратуры по направлениям «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» в вузы РФ, чел.

Таким образом, снижение общей численности обучающихся по профильным программам бакалавриата и сокращение числа желающих платить за своё обучение, безусловно, является негативным фактором, в том числе, с точки зрения формирования кадрового потенциала для сферы туризма и гостеприимства, и может свидетельствовать, в том числе, об отсутствии в настоящее время эффективных мотивационных предпосылок для профессионального выбора, которые, с одной стороны, определяются предложениями рынка труда, с другой стороны, определяются существующей образовательной средой в рамках профилей подготовки.

Дискуссия и результаты

Безусловно, кадры для развития российского туризма формируются не только в рамках профильных направлений подготовки и не только за счёт выпускников высших учебных заведений, но сложившая статистика может означать и необходимость внесения изменений в сам процесс подготовки будущих специалистов, обучающихся по профильным направлениях в учреждениях высшего образования. Тем более, что согласно прогнозам Стратегии азвития туризма в Российской Федерации к 035 г. средняя численность работников ту-истской индустрии должна достигнуть 4,96 млн. чел. (по состоянию на январь 2024 г. она с оставляет 2,7 млн. чел.).

Среди основных направлений совершен-твования процесса подготовки специалистов для сферы туризма и гостеприимства, специалисты выделяют следующие:

-

- выделение большего числа бюджетных мест по профильным специальностям;

-

- необходимость формирования системы непрерывного образования для работников туристкой отрасли;

-

- разработка и внедрение программ ДПО и т.д.

Но можно отметить, что фокус исследований по вопросам кадрового дефицита и несовершенства существующей образовательной среды для рассматриваемой сферы смещается в плоскость изучения вопросов психофизиологических процессов, как у студентов, так и у действующего персонала туристских предприятий.

Так в исследовании Карповой Г.А., Кравцовой Т.С. в качестве одной из ключевых проблем дефицита кадров в туризме определяется «несформированность системы непре- рывного образования и отсутствие достаточной мотивации абитуриентов и студентов» [2].

Мусакин А.А., Павленко И.Г., Енова А.Ю., Хохлов И.Ю. [4] в своём исследовании, посвящённом проблемам профессионального выгорания персонала в индустрии туризма, приходят к выводу, что «неверные ожидания от профессии в результате приводят к выгоранию», и эта проблема должна «решаться комплексно и системно, в связке «руководитель + сотрудник + психолог» + «государство + отрасль + система подготовки кадров».

Анализируя особенности формирования компетенций будущих специалистов ресторанного сервиса в процессе профессиональной подготовки Шевченко Н.Н. [5] приходит к выводу, что учебно-профессиональная деятельность, обеспечивающая профессиональную подготовку в образовательном процессе вуза, представляет собой интегративный результат таких компонентов, как: мотивационно-смысловой («ценностное отношение к предстоящей деятельности» и др.), личностно-деятельностный («освоение обучающимися необходимых профессиональных действий и личностных качеств») и оценочно-рефлексивный («совершенствование способностей рефлексии, объективной оценки готовности к осуществлению сервисной деятельности») компонент.

Таким образом, можно говорить, что исследователями процесс формирования специалистов в сфере туризма и гостеприимства рассматривается не только как освоение компетенций, сформулированных образовательными стандартами, но и с точки зрения профессионального самоопределения личности.

По мнению авторов, развитие только профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по профильным для туризма направлениям, также не позволит в полной мере сформировать мотивационные предпосылки для дальнейшего выбора этой сферы в качестве места будущего трудоустройства и карьерного развития. Поэтому необходимо при организации образовательного процесса в системе высшего образования детерминировать предикторы заинтересованности студента в профессиональном развитии в туризме.

Для того, чтобы системно подойти к решению этого вопроса авторами считается возможным использование категории «студенческой вовлеченности», которая является относительно новой в исследованиях вопросов развития сферы высшего образования. При этом «студенческая вовлеченность» уже рассматривается как «новый показатель эффективности образовательной политики вуза» [1].

Представим ряд существующих определений понятия «студенческая вовлеченность».

Создателем концепции студенческой вовлеченности Астином А. (A. Astin) [6] студенческая вовлеченность понимается как совокупность физической и психической энергии, затрачиваемой для приобретения академического опыта.

Паскарелла Е. (E. Pascarella) [7] рассматривает студенческую вовлеченность как один из аспектов студенческого опыта в университете, который, по мнению автора, влияет на результат и развитие студентов.

Малошонок Н.Г. [3] рассматривает студенческую вовлеченность «как социальную и академическую интеграцию».

Можно говорить, что существующие подходы к определению категории «студенческая вовлеченность» обусловлены многогранностью данного феномена и различными целевыми установками конкретных проводимых исследований.

Исследование, которые реализуется авторами данной статьи в настоящее время, основной целью ставит изучение студенческой вовлеченности как мультифакторной категории, интегральную оценку которой можно реализовать через параметры академической составляющей и индивидуально-психологических характеристик, что в итоге должно позволить сформировать представление о профессиональном самоопределении личности студента (в данном случае, в туризме). В свою очередь, параметры и характеристики, интегрирующие представление о «студенческой вовлечённости», выступают в качестве своего рода предикторов – потенциально значимых характеристик и факторов для формирования заинтересованности студента в профессиональном развитии в туризме (в процессе исследования было выделено 38 индикаторов).

То есть, в основе такого представления «студенческой вовлеченности» авторами исследуется не просто образовательный процесс и учебная деятельность российских студентов или их отдельные личностные характеристики без учёта профессиональной ориентации, а через «призму» на профессиональное развитие в сфере туризма.

В основе оценивания академической вовлеченности студентов были выделены показатели по достижению академических целей по включению студентов в образовательный процесс с точки зрения деятельности самих обучающиеся и с позиции условий, формируемых образовательными учреждениями.

Индивидуально-психологические характеристики оценивались через мотивационно- смысловые, когнитивно-исполнительные и поведенческие индикаторы.

В рамках статьи представим ряд полученных результатов исследования, которое было проведено через анкетный опрос студентов 2го и 4-го курсов бакалавриата направления «Туризм» Южного федерального университета. Результаты для студентов 4-го курса представлены в динамике за три года обучения.

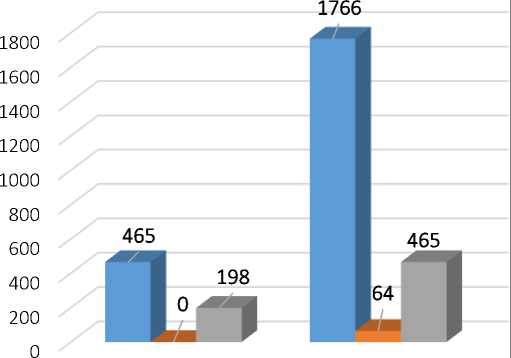

Было выявлено, что посещение студентами (в настоящее время обучаются на 4-м курсе), которые присутствовали более, чем на 75% занятий, снижалось с каждым учебным годом – с 88,8% на первом курсе до 62,9% на момент окончания 3-го курса, при этом 3,7% студентов очные лекционные занятия практически прекратили посещать.

Студенты первого курса (в настоящее время перешли на 2-й курс) также за первый учебный год продемонстрировали высокий показатель посещаемости более, чем на 75% лекционных занятий, он составил – 86,8% (рис. 4).

и Посетил(а) более 75% всех занятий

□ Посетил(а) до 50% всех занятий

и Посетил(а) от 50 до 75% всех занятий

0 Занятия практически не посещал(а)

Студенты 1 курса, 2021-2022 уч. год

Студенты 2 курса, 2022-2023 уч. год

Студенты 3 курса, 2023-2024 уч. год

Студенты 1 курса, 2023-2024 уч. год

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рис. 4 – Динамика посещений студентами ЮФУ направления подготовки «Туризм» очных лекционных занятий, %

Аналогичная ситуация была определена и с точки зрения посещения студентами семинарских занятий в очном формате: с 92% на первом курсе до 63% на момент окончания 3-го курса, при этом 4% студентов практически не присутствовали.

Доля студентов первого курса (на период 2023–2024 гг.), которые присутствовали более, чем на 75% семинарских занятиях, составила 87% (рис. 5).

И ЗА РУБЕЖОМ

Посетил(а) более 75% всех занятий

Посетил(а) от 50 до 75% всех занятий

Посетил(а) до 50% всех занятий

Студенты 1 курса, 2021-2022 уч. год

Занятия практически не посещал(а)

Студенты 2 курса, 2022-2023 уч. год

Студенты 3 курса, 2023-2024 уч. год

Студенты 1 курса, 2023-2024 уч. год

0%

20% 40%

60% 80% 100%

Рис. 5 - Динамика посещений студентами ЮФУ направления подготовки «Туризм» очных семинарских занятий, %

Таким образом, посещение как лекционных, так и семинарских занятий в очном формате снижалась за три года обучения.

Также был получен «интересный» вывод, что доля студентов, которые посещали занятия, предусмотренные реализацией программы в дистанционном формате, ниже, чем при очном посещении (табл. 1).

При исследовании частоты включения в образовательный процесс студентов через 9 индикаторов по шкале: очень часто – скорее часто – время от времени – редко – никогда были получены, в том числе, следующие результаты (табл. 2).

Таблица 2 - Распределение по индикаторам студентов от общего числа респондентов, %о

|

Индикаторы |

1 курс |

3 курс |

||

|

Очень часто |

Никогда |

Очень часто |

Никогда |

|

|

Частота выступления с докладом или презентацией на занятиях |

63,2 |

0 |

48,1 |

0 |

|

Частота участия в обсуждениях/дебатах/деловых играх на семинарах |

13,2 |

0 |

18,5 |

0 |

|

Частота задавания вопросов по содержанию курса преподавателю во время занятий |

2,6 |

2,6 |

11,1 |

0 |

|

Частота работы над предметом больше, чем требовалось преподавателем |

2,6 |

7,9 |

3,7 |

0 |

|

Частота работы над групповым заданием/проектом совместно с одногруппниками во внеаудиторное время |

23,7 |

2,6 |

14,8 |

3,7 |

|

Частота помощи сокурснику(це) лучше понять материал дисциплины во время совместной подготовки к занятиям |

7,9 |

2,6 |

11,1 |

11,1 |

|

Частота пропуска занятий без уважительной причины |

0 |

18,4 |

0 |

11,1 |

|

Частота нахождения на занятиях неподготовленным(ой) |

0 |

23,7 |

0 |

14,8 |

|

Частота сдачи задания по учебному курсу позже установленного срока |

2,6 |

23,7 |

0 |

7,4 |

Таблица 1 - Доля студентов ЮФУ направления подготовки «Туризм», которые посетили более 75% занятий, реализуемых в дистанционном формате, %

|

Группы респондентов -студенты (курс, учебный год) |

Тип занятий |

|

|

лекционные |

семинарские |

|

|

1 курс, 2023–2024 |

86,8 |

78,8 |

|

3 курс, 2023–2024 |

70,3 |

57,6 |

|

2 курс, 2022–2023 |

66,7 |

66,7 |

|

1 курс, 2021–2022 |

88,9 |

75,8 |

Результаты опроса свидетельствуют, что к окончанию третьего курса увеличивается доля студентов, которые часто участвуют в дебатах и обсуждениях, задают вопросы по содержанию курса преподавателю во время занятий и готовы работать над предметом больше, чем требовалось преподавателем. Также снижается частота сдачи задания по учебному курсу позже установленного срока и пропуска занятий без уважительной причины, что является положительной характеристикой для показателя частоты включения в образовательный процесс. При этом у студентов снижается в процессе обучения «желание» очень часто работать над групповыми проектами и выступать с докладами.

Представим ещё один из полученных результатов, который отражает ряд индивидуально-психологических характеристик студентов.

Старшекурсники более негативно относятся к участию во внеучебной деятельности в рамках Вуза, чем первокурсники, они также более критично относятся к местам практик, которые им предлагаются образовательным учреждением. Также стоит обратить внимание, что мотивация первокурсников на повышение успеваемости с целью прохождения практики в приоритетных, в рамках организации Вузом, местах практической подготовки, выше, чем у обучающихся старшего курса (табл. 3).

Таблица 3 - Результаты опроса студентов 1 курс/3 курс, %

|

Вопросы |

Полностью согласен |

Скорее согласен |

Скорее не согласен |

Абсолютно не согласен |

|

Участие в творческих и спортивных конкурсах/сорев-нованиях способствует росту гибких навыков |

23,7 / 22,2 |

55,3 / 51,9 |

15,8 / 22,2 |

5,3 / 3,7 |

|

Я хочу поехать на практику в/на предлагаемый институтом отель/курорт |

23,7 / 14,8 |

55,3 / 55,6 |

5,3 / 22,2 |

15,8 / 7,4 |

|

Я готов улучшить свою успеваемость для того, чтобы поехать на практику в/на предлагаемый институтом отель/курорт |

42,1 / 22,2 |

47,4 / 37 |

7,9 / 37 |

2,6 / 3,7 |

Выводы

Представленные результаты исследования категории «студенческая вовлеченность» – это только незначительная часть рассуждений и гипотез, развитие которых способно перестраивать образовательный процесс по разным направлениям подготовки в учебных учреждениях с учётом потребности в формировании мотивационных предпосылок для профессионального самоопределения обучающихся и дальнейшего успешного трудоустройства на рынке труда именно по профилю их образования.

Список литературы Формирование представления о студенческой вовлеченности при подготовке специалистов в сфере туризма

- Бердникова И.А. Значение студенческой вовлеченности для эффективности учебной деятельности // Новый мир. Новый язык. Новое мышление. М.: Дипломатическая академия МИД РФ, 2023. С. 140-145.

- Карпова Г.А., Кравцова Т.С. Проблемы и перспективы профессиональной подготовки в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №2. С. 247-255. DOI: 10.5281/zenodo.12679545.

- Малошонок Н.Г. Студенческая вовлеченность в учебный процесс: методология исследований и процедура измерения // Социологические исследования. 2014. №3(359). С. 141-147.

- Мусакин А.А., Павленко И.Г., Енова А.Ю., Хохлов И.Ю. Проблемы профессионального выгорания персонала в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №1(110). С. 75-86. DOI: 10.5281/zenodo.11177148.

- Шевченко Н.Н., Шевченко В.И. Формирование компетенций будущих специалистов ресторанного сервиса в процессе профессиональной подготовки // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6(108). С. 136-149. DOI: 10.5281/zenodo.10442034.

- Astin A. Student Involvement: a Developmental Theory for Higher Education // Journal of College Student Development. 1984. Vol.25. No.4. Pp. 518-529.

- Pascarella E., Terenzini P.T. How College Affect Students. Vol. 2. A Third Decade of Research. San Francisco: Jossey-Bass, 2005.