Формирование прикладных двигательных навыков с использованием тренажеров

Автор: Афанасьев Александр Владимирович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Психологические аспекты профессиональной подготовки

Статья в выпуске: 4 (39), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье изложены результаты научного исследования, направленного на совершенствование процесса формирования прикладных двигательных навыков у студентов юридических вузов.

Юридические вузы, стрелковая подготовка, перенос направления огня, перемещение с линии встречного огня

Короткий адрес: https://sciup.org/14988940

IDR: 14988940

Текст научной статьи Формирование прикладных двигательных навыков с использованием тренажеров

В научно-методической литературе и аналитических материалах неоднократно обращалось внимание на слабое овладение прикладными двигательными навыками выпускников специализированных юридических вузов (вузов правоохранительных органов), указывалось на необходимость совершенствования учебно-тренировочного процесса по стрелковой подготовке [3–5]. Одним из направлений такого совершенствования является обучение приемам переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня. Для этого используются автономные лазерные стрелковые тренажеры.

В настоящее время имеется много изданий, в которых описаны приемы перемещений с пистолетом (так называемого ката) [2; 4–6], но ни одно из них не содержит описания принципов, которые лeгли в основу разработки предлагаемых этими авторами методик обучения. В этой связи обоснование принципов, на базе которых должны разрабатываться методики обучения пeрeносу направления огня и перемещениям с линии встречного огня, является актуальной научной задачей.

Для однозначного толкования понятий «пeрeнос направления огня» и «перемещение с линии встречного огня» дадим определение этих понятий.

Перенос направления огня есть совокупность двигательных действий, обеспечивающих перемещение от исходного положения на расстояние не более одного шага и выполняемых для наведения пистолета на очередную цель (либо для сохранения наводки пистолета на движущуюся цель).

Перемещение с линии встречного огня есть совокупность двигательных действий, обеспечивающих перемещение от исходного положения на расстояние более одного шага и выполняемых с целью недопущения поражения встречным огнем.

Для обучения приемам переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня с использова- нием автономных лазерных стрелковых тренажеров нами использованы следующие условия выполнения упражнений.

Цель. Ростовая фигура с зонами поражения. Предложена В.А. Тороповым (2001 г.) (рис. 1).

Puc. 1. Ростовая фигура с зонами поражения:

4 – ранения легкой тяжести; 6 – ранения средней тяжести;

-

8 , 10 – ранения сильной тяжести

Дальность до цели: 7 м. Исследованиями доказано [3; 7, с. 68; 8], что около 60% случаев применения огнестрельного оружия происходит именно на этой дальности.

Исходные положения: стоя, с колена, лежа, лицом к цели, правым (левым) боком к цели, спиной к цели.

Действия по команде «Огонь». Вначале обучаемый выполняет движения, которые позволяют увидеть цель (в случае, если цель находится вне поля зрения обучаемого), и осуществляет визуальный контроль действий правонарушителя. Одновременно, согласно условиям упражнения, обучаемый переносит направление огня или перемещается с линии встречного огня. С принятием конечного положения он производит выстрел на поражение из автономного лазерного стрелкового тренажера. Eсли цель не была поражена первым выстрелом, то обучаемый обязан переместиться любым ранее изученным способом и вновь самовзводом произвести прицельный выстрел. Упражнение считается выполненным только после поражения цели.

Оценка: точность поражения цели (количество очков) делится на время, затраченное на поражение цели. Полученный таким образом интегральный показатель выполнения приема выражается в условных единицах (усл. ед.).

Hа базе Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск) нами было проведено исследование, направленное на разработку шкал оценки выпол- нения приемов переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня. В исследовании приняли участие 286 курсантов 3 и 4 курсов. Полученные в ходе исследования данные были подвергнуты статистической обработке, проверены на соответствие закону нормального распределения и, в случаях необходимости, нормализованы.

В качестве шкалы оценивания результатов выполнения упражнений нами избрана четырехбалльная шкала стандартов. Она была разделена на следующие интервалы: «отлично» – более x + 1 σ ; «хорошо» – от x до x + 1 σ ; «удовлетворительно» – от x – 1 σ до x; «неудовлетворительно» – менее x – 1 σ (x – среднее арифметическое значение интегрального показателя выполнения упражнения, σ – стандартное отклонение).

В ходе исследования нами были отобраны и дидактически систематизированы наиболее часто используемые (так называемые базовые) приемы переноса направления огня (22 приема) и перемещений с линии встречного огня (14 приемов) при вооружении пистолетом. Систематизация приемов осуществлялась по следующим критериям: исходное положение ; конечное положение ; величина угла переноса направления огня (для приемов переноса направления огня); направление появления угрозы огнем (для приемов перемещений с линии встречного огня).

По критерию «исходное положение» приемы переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня были классифицированы нами на приемы, выполняемые из исходного положения «стоя»; приемы, выполняемые из исходного положения «с колена»; приемы, выполняемые из исходного положения «лежа».

По критерию «конечное положение» приемы перемещений с линии встречного огня классифицированы нами на три категории: приемы, не связанные с изменением исходного положения; приемы, предусматривающие изменение исходного положения «на следующий уровень» (из положения «стоя» в положение «с колена», из положения «с колена» в положение «лежа», и наоборот); приемы, предусматривающие изменение исходного положения «через уровень» (из положения «стоя» в положение «лежа», и наоборот).

По критерию « величина угла переноса направления огня» углы переноса были нами разделены: углы малой величины (до 450); углы средней величины (от 450 до 900); углы большой величины (от 900 до 1800).

Критерий « направление появления угрозы огнем» характерен только для приемов перемещения с линии встречного огня. В соответствии с этим критерием все приемы перемещений с линии встречного огня при вооружении пистолетом нами были разделены на три категории: приемы перемещений при угрозе огнем спереди; приемы перемещений при угрозе огнем сбоку; приемы перемещений при угрозе огнем сзади.

Дидактический принцип «от простого – к сложному» указывает на необходимость начинать обучение приемам с освоения приемов, исходным положением для которых является положение «лежа», затем переходить к освоению техники выполнения приемов из положения «с колена», а освоение приемов переноса на- правления огня и перемещений со стрельбой после перемещений из положения «стоя» осуществлять в последнюю очередь. Этому принципу мы дали условное название «снизу вверх». В то же время внутри каждой из трех совокупностей приемов, на наш взгляд, целесообразно последовательно обучать каждому двигательному действию по следующим схемам:

-

1) приемы, не связанные с изменением исходного положения, → приемы, предусматривающие изменение исходного положения на следующий уровень, → приемы, предусматривающие изменение исходного положения через уровень;

-

2) для приемов переноса направления огня: приемы переноса направления огня на углы малой величины → приемы переноса направления огня на углы средней величины → приемы переноса направления огня на углы большой величины;

-

3) для приемов перемещений с линии встречного огня: приемы перемещений при угрозе огнем спереди → приемы перемещений при угрозе огнем сбоку → приемы перемещений при угрозе огнем сзади.

Следует отметить, что перечисленные три условия соблюдены нами при разработке всех четырех экспериментальных методик.

Hо в педагогической практике имеются примеры, когда изучение сложного двигательного действия в последующем способствовало быстрому усвоению простого двигательного действия. Таким образом, представляется возможным при разработке экспериментальной методики исходить из принципа обучения «сверху вниз».

При обучении сходным по содержанию двигательным действиям может быть использована другая пара принципов. Первый принцип заключается в последовательном изучении двигательных действий. В нашем случае сначала изучаются приемы переноса направления огня, а затем приемы перемещений с линии встречного огня. Второй принцип заключается в сопряженном изучении движений, когда схожие по содержанию приемы переноса направления огня и приемы перемещений с линии встречного огня изучаются параллельно. Причем навыки, сформированные при изучении одних движений, должны способствовать быстрому закреплению других (эффект положительного переноса двигательных навыков).

Проведенная систематизация позволила нам разработать четыре экспериментальные методики обучения приемам переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня с использованием автономных лазерных стрелковых тренажеров. В основе первой методики лежит принцип последовательного обучения приемам переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня «снизу вверх». Вторая методика основывается на принципе последовательного обучения двигательным действиям по переносу направления огня и перемещениям с линии встречного огня «сверху вниз». В основе третьей методики лежит принцип сопряженного изучения приемов переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня «снизу вверх». Четвертый вариант методики обучения построен при использовании принципа сопряженного изучения приемов переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня «сверху-вниз».

При разработке экспериментальных методик обучения нами была использована также теория М. М. Богена [1], позволяющая учитывать индивидуальные особенности физического развития обучаемого при формировании двигательных навыков. В соответствии с этой теорией элементы двигательного действия и особенности условий, требующие концентрации внимания для успешного выполнения действий, называются основными опорными точками (ООТ). Совокупность ООТ, составляющих программу действия, является ориентировочной основой действия (ООД). В соответствии с этой теорией нами для каждого приема была определена ООД, описаны ООТ и изготовлены фотографии этих приемов. В качестве примера некоторые приемы, их изображения и шкалы оценки этих приемов представлены ниже.

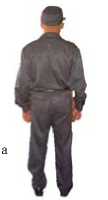

Прuмер 1. Перенос направления огня на 180° из исходного положения «стоя» спиной к правонарушителю в положение для стрельбы «с колена, с руки» (рис. 2).

а

Puc. 2. Прием переноса направления огня на 180° из исходного положения «стоя» спиной к правонарушителю в положение для стрельбы «с колена с руки»: а – исходное положение – стоя спиной к правонарушителю; б – ООТ1; в – конечное положение – «с колена, с руки» (ООТ2)

ООД этого приема переноса направления огня включает в себя следующие ООТ:

ООТ1: из положения «стоя» спиной к правонарушителю повернуть голову, шаг правой ногой вправо;

ООТ2: опуститься на левое колено, вооруженная рука направляется в сторону цели.

Оценка: «отлично» – более 6 усл. ед. (например, выбить 10 очков за 1,4 сек.); «хорошо» – от 4,7 усл. ед. до 6 усл. ед.; «удовлетворительно» – от 3,4 усл. ед. до 5,1 усл. ед; «неудовлетворительно» – менее 3,4 усл. ед.

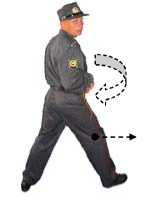

Прuмер 2. Перемещение (уход) при угрозе огнем сзади из исходного положения «стоя» глубоким выпадом вправо, с опорой на левую руку (рис. 3) .

б

Puc. 3. Прием перемещения (ухода) при угрозе огнем сзади из исходного положения «стоя» глубоким выпадом вправо, с опорой на левую руку:

а – исходное положение – «стоя» спиной к правонарушителю; б – ООТ1; в – конечное положение – глубокий выпад вправо, с опорой на левую руку (ООТ2)

Для выполнения этого приема перемещения с линии встречного огня следует обратить внимание на следующие ООТ:

-

ОО Т1: из положения «стоя» спиной к правонарушителю повернуть голову в сторону цели, наклонить корпус вправо;

ООТ2: «разорвать» хват, глубокий выпад левой ногой, опереться кистью левой руки, рука с пистолетом направлена в сторону цели.

Оценка: «отлично» – более 4 усл. ед.; «хорошо» – от 3,2 усл. ед. до 4 усл. ед.; «удовлетворительно» – от 2,6 усл. ед. до 3,1 усл. ед. (например, выбить 6 очков за 2,1 сек.); «неудовлетворительно» – менее 2,6 усл. ед.

Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили нам сделать вывод о том, что наиболее эффективными при формировании у обучаемых навыков переноса направления огня и перемещений с линии встречного огня являются методики, в основе разработки которых лежит принцип сопряженного (параллельного) обучения. Курсанты, проходившие подготовку по этим методикам, имели достоверно лучший уровень стрелковой подготовленности, чем курсанты, обучавшиеся по методикам, в основе которых лежал принцип последовательного обучения (P0 < 0,05).

Кроме того, было установлено, что для формирования дополнительных двигательных навыков у обучаемых не потребуется увеличения количества учебных часов, отводимых на стрелковую подготовку в вузах. Обучение по разработанным нами методикам можно проводить одновременно с освоением основной программы обучения на специально оборудованном для этого учебном месте. Проведенное нами сравнение уровня владения навыками стрельбы по условиям действующих программ стрелковой подготовки обучаемых экспериментальных групп с навыками обучаемых контрольных групп не выявило достоверных различий (P0> 0,05).

Список литературы Формирование прикладных двигательных навыков с использованием тренажеров

- Боген М. М. Обучение двигательным действиям. М., 1985.

- Иванов-Катанский С. А. Шаг-маятник: искусство уклонения от выстрелов, методы скоростной стрельбы и техника обезоруживания. М., 2002.

- Колюхов В. Г., Невструев В. Я., Балакин М. П. и др. Практика применения и использования оружия сотрудниками органов внутренних дел (информационно-аналитический обзор). М., 1998.

- Лавров В. Н. О совершенствовании системы физической и огневой подготовки сотрудников милиции//Профессионал. 2002. № 2.

- Потапов А. А. Приемы стрельбы из пистолета: Практика СМЕРШа. М., 2002.

- Суарес Г. Тактическое преимущество. М., 2003.

- Хвастунов А. А. Обучение стрельбе из пистолета с учетом особенностей практики применения табельного оружия сотрудниками органов внутренних дел. М., 1996.

- Ушаков А. И. Методика огневой подготовки курсантов образовательных учреждений МВД России к действиям в боевых условиях: автореф. дис.... канд. пед. наук. М., 2002.