Формирование принципов организации диверсифицированной образовательной деятельности в университете

Автор: Гуськова Н.Д., Неретина Е.А., Салимова Т.А., Ватолкина Н.Ш.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Непрерывное образование

Статья в выпуске: 2 (35), 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются генезис и содержание категории «диверсификация», обосновываются предпосылки, особенности и важнейшие характеристики диверсификации образовательной деятельности. Особое внимание уделяется взаимосвязи диверсификации образовательной деятельности и управления качеством, в частности определяются принципы управления качеством образовательной деятельности в рамках диверсификации.

Короткий адрес: https://sciup.org/147135898

IDR: 147135898

Текст научной статьи Формирование принципов организации диверсифицированной образовательной деятельности в университете

В статье рассматриваются генезис и содержание категории «диверсификация», обосновываются предпосылки, особенности и важнейшие характеристики диверсификации образовательной деятельности. Особое внимание уделяется взаимосвязи диверсификации образовательной деятельности и управления качеством, в частности определяются принципы управления качеством образовательной деятельности в рамках диверсификации.

In this article the genesis and contents of diversification category is analyzed. The prerequisites for diversification in the sphere of education, its specific characteristics and features are also investigated. Special attention is paid to interaction between the diversification and quality management in the sphere of education.

В настоящее время категория «диверсификация» широко используется в различных сферах и областях знаний. Однако для России это понятие относительно новое, ассоциирующееся с процессом формирования рыночных отношений. В промышленно развитых странах данная категория стала применяться значительно раньше, приблизительно с середины 50-х гг. XX столетия, для характеристики явлений, связанных с процессами концентрации на межотраслевом уровне и усиления внутренней неустойчивости рыночного хозяйства.

Диверсификацию можно рассматривать как процесс проникновения в другие области и сферы деятельности. В ее основе лежит объективная причина — комбинирование различных видов деятельности в целях достижения более высоких результатов.

В литературе приводится около 15 определений диверсификации, отражающих стратегию деятельности различных организаций в постоянно меняющихся условиях. Обобщенно это понятие обозначает расширение и совмещение различных специализированных видов деятельности

в рамках существующей организации, ее потенциала и структуры ресурсов.

Диверсификация повышает конкурентоспособность, делает более гибкой стратегию поведения, позволяет полнее использовать имеющиеся ресурсы, комбинировать технологические процессы, учитывать изменение потребностей и конъюнктуры, применять достижения научно-технического прогресса, ускорять оборачиваемость экономических средств, повышать эффективность инвестиционной политики.

Безусловно, в каждой из сфер деятельности диверсификация имеет свои особенности. Так, в производстве она проявляется главным образом в расширении ассортимента выпускаемой продукции, переходе фирмы к многоотраслевой структуре продукции, в превращении отраслевой производственной организации в межотраслевую. Конечно, это влияет на изменения в технологии, структуре персонала, ведет к диверсификации управления.

Таким образом, диверсификация выступает как объективная, закономерная тенденция развития деятельности, которая в современных условиях экономики, НТП и информатизации жизни имеет особое значение.

Всякая организация построена на дифференциации и интеграции деятельности. Это способствует повышению производительности труда, но в определенных пределах его эффективности, за которыми начинают действовать факторы диверсификации. Именно они обеспечивают дальнейший рост и производительности труда, и его эффективности, оказывают влияние на процессы специализации и интеграции деятельности.

В образовании диверсификация проявляется в тенденциях расширяющегося разнообразия (но не количественного увеличения учебных дисциплин, специальностей), форм, методов и технологий обучения, оценки его качества. Это вовсе не характеризует экстенсивное развитие. Рождающееся разнообразие переходит во взаимопроникновение, слияние, комбинации в связи с ресурсным огра ничением количественного роста. Возникает новое качество специальностей и дисциплин, методов и технологий, а в конечном счете — новое качество образования. Так процессы диверсификации образования способствуют росту его качества.

Важнейшие предпосылки диверсификации образовательной деятельности таковы:

— ускорение темпов развития общества, следствием чего является необходимость подготовки людей к жизни в быстроменяющихся условиях, а также усиление зависимости темпов развития общества от уровня и масштабов высшего образования;

-

— сокращение сферы применения неквалифицированного и малоквалифицированного труда, рост потребности в повышении квалификации и переподготовке работников;

-

— высокая мобильность рабочей силы, рост конкуренции;

-

— переход от избирательной модели высшего образования к массовой, когда оно становится всеобщим достоянием;

-

— сужение источников инвестиций в высшую школу и возрастание потребности в поиске иных резервов и источников развития высшего образования;

-

— экономическая, культурная, политическая глобализация и связанная с этими процессами интернационализация высшего образования.

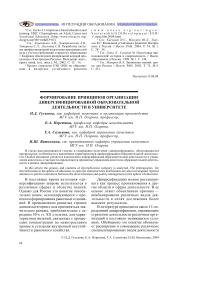

Диверсификация образовательной деятельности представляет собой процесс постоянных изменений, преобразований, многовариантность, разнообразие подходов, действий,деятельности в сфере образовательных услуг. Она обозначает не всякие изменения, а только те, которые позволяют полнее использовать ресурсы, обеспечивать относительную устойчивость развития, удовлетворять изменяющиеся потребности, повышать потенциал развития типологическим разнообразием деятельности, поиском новых подходов, стратегий и пр. (рис. 1).

Диверсификация образования проявляется в его организации, методологии, методике, технологии, контроле знаний.

Р и с. 1. Диверсификация образования

Ее важнейшими характеристиками служат:

-

— многоуровневый подход к управлению образовательной деятельностью;

— многообразие объектов и методов управления;

— проникновение образования в другие области и сферы человеческой дея- тельности.

Многоуровневый подход предполагает прежде всего тесное взаимодействие структурных элементов системы образования (школ, колледжей, техникумов, высших учебных заведений, структур подготовки и переподготовки кадров). С позиций такого подхода можно осуществлять управление образовательными процессами в рамках отдельных звеньев системы образования, в частности высшего профессионального. За рубежом сложилась следующая многоуровневая система подготовки кадров: бакалавр, магистр, доктор наук. В отечественной практике в настоящее время система подготовки высококвалифицированных кадров имеет вид: бакалавр, специалист, магистр, кандидат, доктор наук.

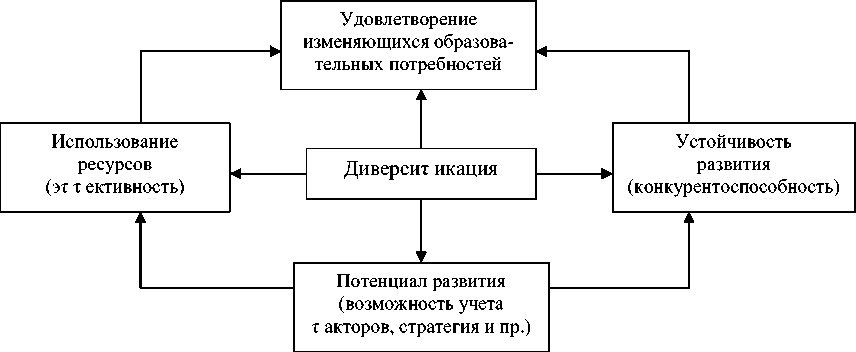

Диверсификация образовательной деятельности характеризуется также многообразием объектов и методов управления. Объектами управления выступают различные категории обучающихся, обучающие лица и обслуживающий персонал, а также процессы обучения. Их взаимосвязь показана на рис. 2.

Качество персонала

Р и с. 2 . Взаимосвязь основных объектов управления качеством образовательной деятельности

Результатом образовательной деятельности является выпускник соответствующего учебного заведения (бакалавр, специалист, магистр), удовлетворяющий запросам потребителей.

Качество процессов представляет собой характеристику взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих ресурсы в конечный результат.

Качество персонала определяется системой свойств, отражающих способность работников выполнять заданные функции в соответствии с целями и задачами образовательного процесса и организации в целом.

Диверсификация как одна из закономерностей развития образовательной деятельности проявляется в следующем:

-

— индивидуализации образования;

-

— опережающем образовании;

-

— непрерывности образования;

-

— интенсификации образовательных процессов;

-

— компьютеризации образования;

—креативизации образования;

— возрастании роли качества образования.

Индивидуализация образования отражает возрастающую потребность обучающихся в индивидуальном выборе дисциплин, формировании собственной программы образования, развитии самостоятельной работы. Все это находит отражение в государственном стандарте, но не всегда реализуется на практике. Выбор дисциплин студентом способствует осмысленному подходу к формированию своей карьеры, мотивации образовательного процесса, изучению и осознанию особенностей профессиональной деятельности. В дальнейшем будет наблюдаться рост процента дисциплин, самостоятельно выбираемых студентом. Показатель состава и количества дисциплин свободного выбора будет одним из важных критериев качества образовательного процесса.

Многие изменения, происходящие сегодня, являются неожиданными, многие проблемы — принципиально новыми и более сложными по сравнению со старыми. Знания, определяющие профессионализм, стареют каждые три-пять лет. Образование должно учитывать перспективы и прогнозы, быть опережающим. Но это возможно лишь тогда, когда оно одновременно является и проблемным. Сегодня нельзя давать только устоявшиеся и проверенные знания. Необходимо показывать перспективы их развития, противоречия в их конструкции и содер жании, больше внимания уделять фундаментальным знаниям. Только тогда образование будет опережающим. Но это опережение должно дополняться непрерывностью образования.

Если знания не пополняются, они убывают. Постоянное пополнение знаний отражается не столько на их объеме, сколько на качестве, увеличивает интеллектуальный потенциал личности. Система образования должна предусматривать возможности непрерывного образования — получения второго, третьего дополнительного образования, повышения квалификации, развития способностей и потребностей самообразования. Это тенденция настоящего и будущего, фактор качества образования.

Объем информации и объем знаний в процессе развития науки постоянно возрастают, причем высокими темпами. Данный процесс не имеет завершения. Увеличивать сроки получения образования невозможно бесконечно, поэтому наряду с непрерывностью образования важна и интенсификация его получения. Она зависит от интеллектуального потенциала обучающегося, новых методов информационного и методического обеспечения, структуры образовательной программы, синергетических свойств содержания дисциплин, мотивации образования, комфортности условий получения образования.

Существенным фактором интенсификации образовательных процессов является компьютеризация образования, предполагающая использование современной техники презентации и представления знаний. Наблюдается закономерность насыщения образовательных процессов современной компьютерной техникой. Но главное здесь не столько в самой технике, сколько в разработке и эффективном использовании мультимедийных, компьютерных программ обучения. Они развивают качества образного и вариативного мышления, структурирования материала, проектирования концепций и пр. Компьютеризация образования не исключает человеческий фактор, не снижает его роли. Сочетание педагогической деятельности преподавателя и ис- пользования мультимедийных программ обучения повышает возможности педагогического искусства и развития творческого потенциала студентов. Мультимедийные программы позволяют использовать пошаговые технологии углубления знаний и оперативный пошаговый контроль их усвоения.

Современный специалист должен быть не исполнителем, а творцом. Однако наше образование не всегда ориентировано на развитие творческого потенциала, оно слабо отвечает потребностям инновационного подхода к профессиональной деятельности.

Креативность образования определяют многие факторы: содержание образовательных программ, технология и методика обучения, информационное обеспече ние образовательного процесса, творческий потенциал преподавателя. Потребность в креативизации является закономерной тенденцией развития образования.

Наблюдается также тенденция возрастания роли качества образования. Качество расширяет диапазон управляемых характеристик, позволяет решать многие проблемы реформирования образования. Качество отражает соответствие целей развития образования и средств их достижения. Требования к качеству образования изменяются по мере развития общества, производства, экономики и науки.

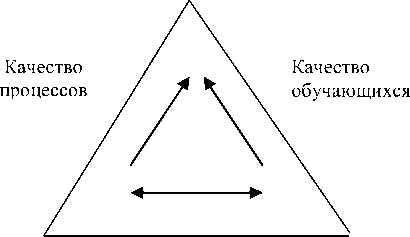

Управление качеством образовательной деятельности в рамках диверсификации должно базироваться на ряде основополагающих принципов (рис. 3).

Объективность

Р и с. 3. Основные принципы управления качеством образовательной деятельности в рамках диверсификации

Принцип объективности означает, что диверсификация образовательной деятельности является объективной тенденцией развития, поскольку повышает эффективность и качество образования.

Принцип адаптивности предполагает гибкое реагирование на изменение факторов внутренней и внешней среды функционирования образовательных учреждений.

Интегрированность проявляется во взаимопроникновении, слиянии, комбинации различных уровней образования, областей знания и образовательных процессов.

Принцип непрерывности показывает процесс образования непрерывным, нацеленным на его постоянное развитие и совершенствование знаний и навыков обучающихся в зависимости от уровня и объекта управления.

Целенаправленность предполагает осуществление образовательной деятельности в соответствии с целями образовательного учреждения, которые должны быть увязаны с потребностями рынка рабочей силы и индивидуальных клиентов.

Перечисленные принципы составляют далеко не полный их перечень. Последний может дополняться и расширяться на каждом уровне образовательной деятельности в зависимости от управляемого объекта. Но данные принципы должны быть положены в основу разработки методики реализации диверсифицированной образовательной деятельности в высшем учебном заведении.

Поступила 25.03.04.